Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen

Подождите немного. Документ загружается.

418 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

a

12

102

1

2

P

T

EV, AV

ER

VW 1

VW 2

VW 3

VDr 1

VDr 2

b

c

1

VW 1

VW 3

VW 2

EV

Halt

ERAV

1

2

11

2

221

2

2

0

P

T

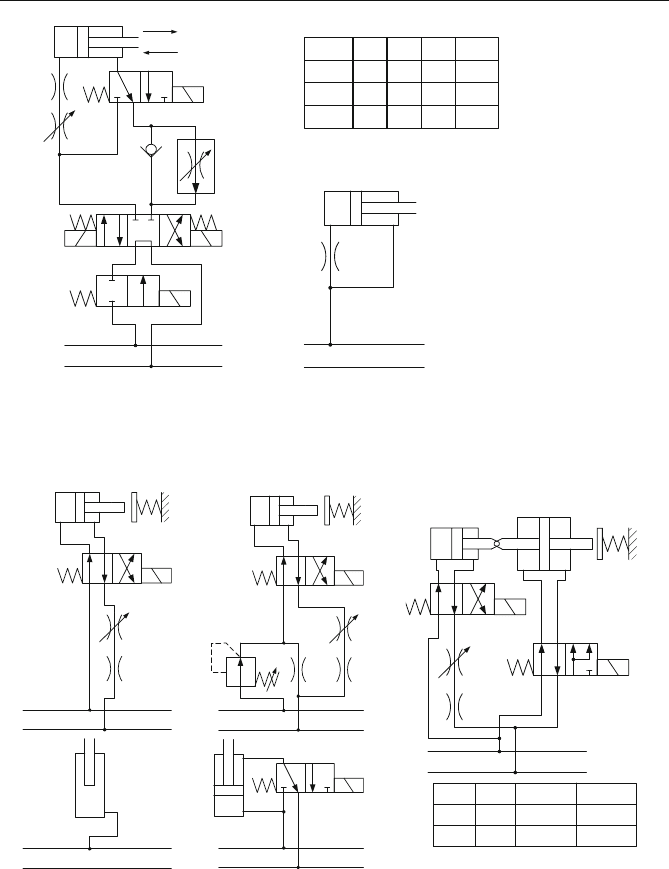

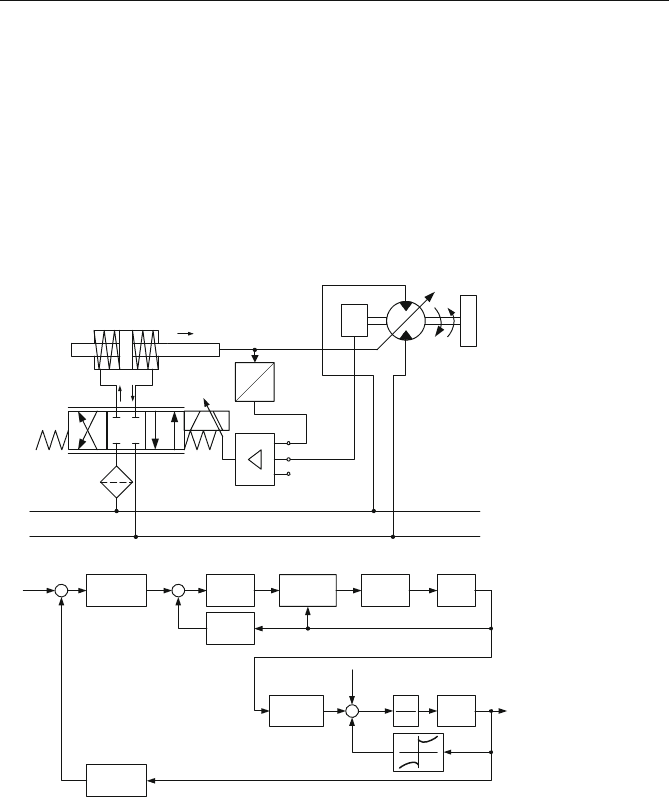

Abb. 14.5 Wegeventilgesteuerter Vorschubantrieb mit Eilgangschaltung. a Funktionsschaltplan

b Wegeventilschaltstellungen c Antriebsstruktur bei Eilvorlauf mit Hilfe der sogenannten Eil-

gangschaltung EV Eilvorlauf, AV Arbeitsvorschub, ER Eilrücklauf

a

d

VDr 1

VDr 2

P

T

12

P

T

b

e

VDr 1

VDr 2

P

T

12

P

T

12

VDr 3

c

VDr 1

VDr 2

P

T

12

12

VW 1

VW 2

VW 1

VW 2

Lösen

212

11 2

Schließen Verformen

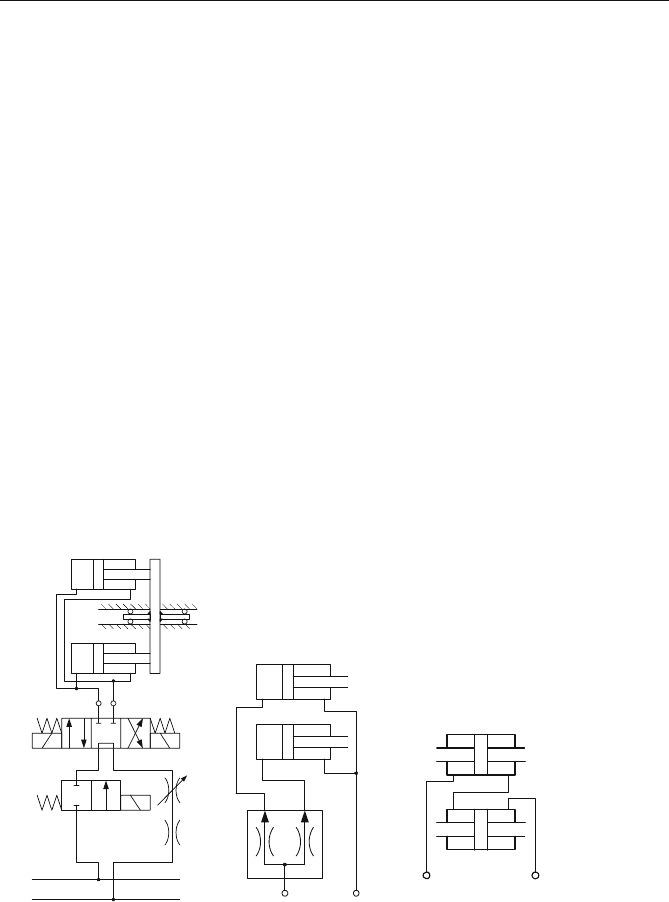

Abb. 14.6 Wegeventilgesteuerte Kraftantriebe. a ohne Einstellmöglichkeit der Kraft b Kraft ein-

stellbar mit Hilfe eines Druckreduzierventils c Kraft in zwei Stufen einstellbar

d Gewichtsausgleich ohne Einstellmöglichkeit e Gewichtsausgleich mit Einstellmöglichkeit in

zwei Stufen

Müssen die Kräfte einstellbar sein, so kann eine Schaltung mit Druckreduzier-

ventil zum Einsatz kommen (Abb. 14.6 b). Diese Druckreduzierventile halten ihre

Regelfunktion nur dann aufrecht, wenn ein Volumenstrom vorhanden ist

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 419

(s. Abschn. 8.1.2); mit Hilfe von VDr 3 ist dies auch bei Stillstand des Ver-

brauchers gewährleistet. In dieser Schaltung ist aber unbedingt zu beachten, dass

die Druckregelung in der Phase des Anstoßens der Kolbenstange an den Anschlag

auf einen neuen Arbeitspunkt übergehen muss. Infolge der Verzögerungen im

Druckregelventil ist mit einer Kraftspitze zu rechnen. Ist das nicht zulässig, muss

gegebenenfalls die Kraft geregelt werden (s. Abschn. 14.3.2.2).

Sollen Teile nicht nur festgehalten, sondern verformt werden, sind oft sehr gro-

ße Kräfte notwendig. Sie werden bei festliegendem Druck mit Hilfe großer Kol-

benflächen realisiert. Nachteilig ist dabei, dass Arbeitskolbenbewegungen dann

große Volumenströme erfordern. In Abb. 14.6 c ist gezeigt, wie mit Hilfe zweier

Arbeitszylinder erreicht werden kann, dass Bewegungen (hier mit Lösen und

Schließen bezeichnet) mit kleiner und das Verformen mit großer Arbeitskolben-

fläche realisiert werden.

Nicht selten werden Kraftantriebe zum Gewichtsausgleich bei senkrecht be-

wegten Massen anstelle eines Gegengewichts eingesetzt. (Die Bewegung selbst

wird von einem anderen Antrieb realisiert.) Die Schaltung in Abb. 14.6 d ist sehr

einfach und gut geeignet, solange die zu kompensierende Kraft annähernd kon-

stant ist. Der Arbeitszylinder arbeitet beim Senken als Volumenstromquelle und

entlastet die Druckquelle. Ist die Veränderung der auszugleichenden Kräfte sehr

groß, so ist über die Schaltung in Abb. 14.6 e eine Anpassung in zwei Stufen mög-

lich.

a

102

12

12

P

T

b

21

c

12

Abb. 14.7 Wegeventilgesteuerte Gleichlaufantriebe an einer Druckquelle. a starre mechanische

Verbindung mit Führungsschiene b Dosierung mit Hilfe eines vorgeschalteten Stromteilventils c

Reihenschaltung zweier Verbraucher mit gleich großen Kolbenringflächen

Gleichlaufantriebe. Sie können exakt weder den Geschwindigkeitsantrieben noch

den Positionsantrieben zugeordnet werden, da zum einen gleich große Ge-

schwindigkeiten, zum anderen aber immer eine bestimmte Relativlage der Ver-

420 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

braucher zueinander gefordert sind. Abbildung 14.7 zeigt drei einfache, un-

geregelte Schaltungen an einer Druckquelle.

Die Steuerung bestimmt den Volumenstrom zu den Verbrauchern, die in Abb.

14.7 a mechanisch starr miteinander verbunden sind (oft in Lastaufzügen; ein

Verkanten wird durch Führungsschienen vermieden), in Abb. 14.7 b ein vor-

geschaltetes Stromteilventil besitzen oder in Abb. 14.7 c in Reihenschaltung an-

geordnet sind. In den Varianten nach Abb. 14.7 b und c entstehen bei ungleicher

Belastung der Verbraucher durch Leckvolumenströme und Fluidkompressibilität

Gleichlauffehler, die, meist an einem Anschlag, ausgeglichen werden müssen

(weitere Gleichlaufantriebe s. Abschn. 14.3.2.2 und 14.5).

14.3.2.2 Antriebe mit Stetigsteuerventilen im Hauptstrom

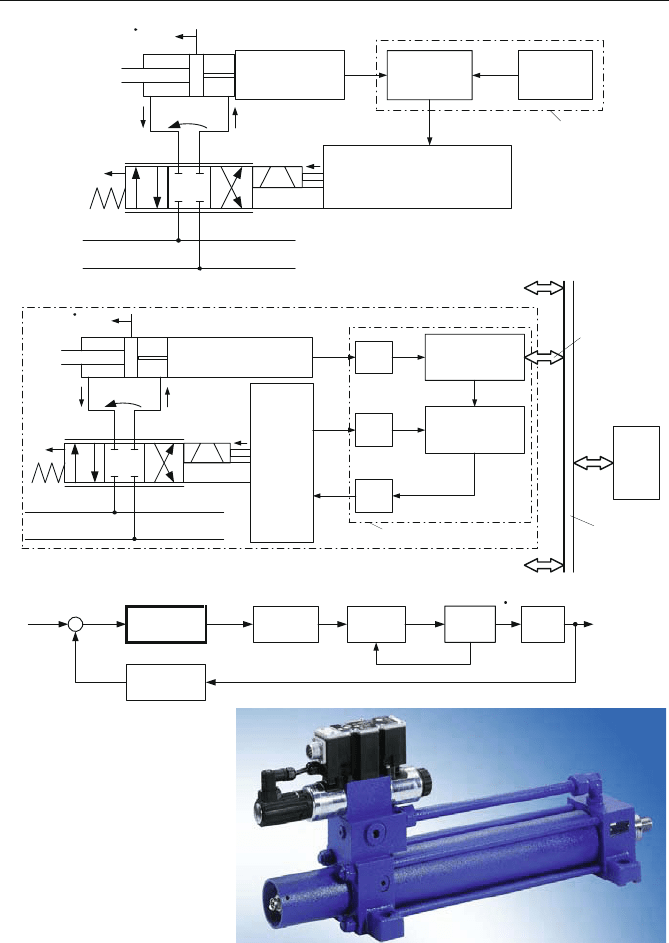

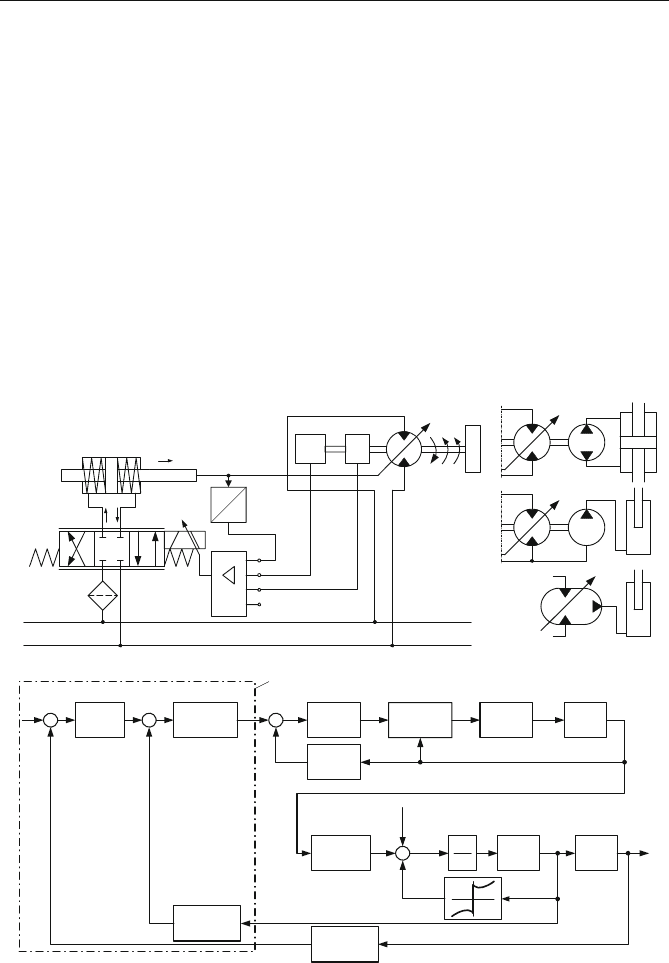

Lagegeregelte Antriebe. Sie sind wegen ihrer hohen Steifigkeit gegenüber großen

Belastungskräften und ihrer hohen Dynamik auch bei großen bewegten Massen

die Klassiker der Servohydraulik. Die Steuerventile dieser Antriebe sind Servo-

ventile oder sog. Regelventile gemäß Abschn. 8.5.4, die eine stetige Veränderbar-

keit ihrer Drosselwiderstände auch in der Umgebung der Steuerschiebermittellage

ermöglichen (negative Überdeckung). Abb. 14.8 a zeigt eine konventionelle Re-

gelkreisstruktur, die meisten elektronischen Funktionsgruppen sind in analoger

Technik realisiert. Der Lageregler des Kolbens befindet sich dabei i. Allg. im

Steuerschrank der Gesamtanlage, die Ventilelektronik und die des Kolbenweg-

sensors sind in ihre jeweilige Umgebung integriert. Das Steuerventil in Abb. 14.8

besitzt eine Lageregelung seines Steuerschiebers (s. Abb. 8.52).

Der Trend geht zur Integration der Lageregelung des Kolbens in den Antrieb,

so dass der Antrieb als komplette mechatronische Komponente eingesetzt werden

kann. Es muss von der Steuerung der Gesamtanlage nur noch die Führungsgröße

für die Kolbensollposition u

Ksoll

vorgegeben werden (s. Abb. 14.8 b). Das geht am

elegantesten mit Hilfe einer Feldbus-Schnittstelle, wenn die Regler in digitaler

Elektronik ausgeführt sind. Zu beachten ist, dass über den Feldbus auch die Regler

parametriert und Signale des Regelkreises in die Steuerung der Gesamtanlage

übertragen werden können. Dort können Optimierungsberechnungen der Regler-

einstellungen vorgenommen werden oder die Regelgröße wird im Sinne der Dia-

gnose auf die Überlagerung mit Oberwellen analysiert. Dass die Regler selbst we-

sentlich leistungsfähigere Algorithmen (z. B. die für eine Zustandsregelung) als in

analoger Technik (z. B. PD-Regler) abarbeiten können, wird in Abschn. 14.3.5.1

beispielhaft gezeigt.

Abbildung 14.8 c zeigt das für beide Varianten etwa gleiche qualitative Block-

schaltbild der Lageregelung des Kolbens. Aus ihm entstehen in Abschn. 14.3.5.1

die verschiedenen quantitativen Blockschaltbilder für die dann verwendeten unter-

schiedlichen Regler der Kolbenposition.

Abbildung 14.8 d zeigt eine Antriebseinheit mit integrierter Elektronik von

Bosch Rexroth [14.16, 14.17].

Geschwindigkeits- oder Kraftregelungen. Neben Lage- sind auf diese Weise

auch Geschwindigkeits- oder Kraftregelungen aufzubauen; anstelle der Position s

K

müssten dann die Geschwindigkeit ds

K

/dt oder die Kraft F gemessen werden.

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 421

a

P

T

Integr. Auswerte-

elektronik der

Wegmessung

Integr. Ventilelektronik mit:

Sensorsignalverarbeitung,

Lageregler (Steuerschieber),

Verstärker mit Stromausgang

Lagegeber

i

Lageregler-

elektronik

(Kolben)

u

Ksoll

u

Kist

Steuerung

Gesamt-

anlage

u

Ssoll

Steuer-

schrank

QQ

s

K

, s

K

s

S

Druckdifferenz

b

P

T

Analoge Elektronik

Wegmessg.

Analoge

Elektronik

Ventil:

Sensor-

signal-

verarbei-

tung,

Verstär-

ker mit

Strom-

ausgang

Lagegeber

i

Vergleich +

Lageregler

Kolben

u

Kist

Steue-

rung

der Ge-

samt-

anlage

Feldbus

ADU

u

Kistk

ADU

u

Sist

u

Sistk

Vergleich +

Lageregler

Steuerschieber

u

Ssollk

DAU

u

stell

u

stellk

Digitale Elektronik (Mikrocontroller)

QQ

s

K

, s

K

s

S

Druckdifferenz

Eingabe

u

Ksollk

, Regler-

parameter,

Auslesen

u

Kistk

c

dt

³

Lageregler

Kolben

Stell-

zylinder

Lagesensor

Kolben

-

Q

Druckdifferenz

Steuer-

schieber

u

Ksoll(k)

'

u

K(k)

u

Ssoll(k)

s

S

Steuer-

spalte

s

K

u

Kist(k)

s

K

d

Abb. 14.8 Lagegeregelter Antrieb mit Stetigsteuerventil im Hauptstrom. a Antrieb in kon-

ventioneller Struktur b Antrieb als komplette mechatronische Komponente (alle Regelungen

digital und in den Antrieb integriert) c qualitatives Blockschaltbild des Antriebes d Hydro-

zylinder CST3 von Bosch Rexroth [14.16]

422 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

Modifikationsmöglichkeiten sind:

Zu einem Geschwindigkeitsantrieb kann ein lagegeregelter Antrieb werden,

dessen Führungsgröße u

Ksoll

(t) eine Rampenfunktion ist: u

Ksoll

(t) = K t.

Ein Kraftantrieb entsteht auch, wenn die Druckdifferenz zwischen den Zylin-

deranschlüssen geregelt wird.

Gleichlaufantriebe. Sie sind am günstigsten mit Hilfe zweier lagegeregelter An-

triebe zu realisieren, wobei die Istposition des einen die Lagesollposition des an-

deren vorgibt. An den Regler dieses Antriebes werden dabei große Anforderungen

gestellt, um Nachlauffehler zu minimieren.

Rotatorische Antriebe. Tritt an die Stelle des Arbeitszylinders ein Hydromotor und

ist das Messglied ein elektrischer Winkelsensor, Drehmomentsensor oder ein

Drehzahlmesser, dann können Winkel-, Moment- oder Drehzahlregelungen auf-

gebaut werden.

Volumenstromgeregelte Antriebe. Wenn an die Stelle des Regelventils ein Propor-

tional-Wegeventil mit positiver Überdeckung in Mittelstellung tritt (s. Abb. 8.61 a

und b), wird es meist in Verbindung mit Druckdifferenzventilen, sog. Druck-

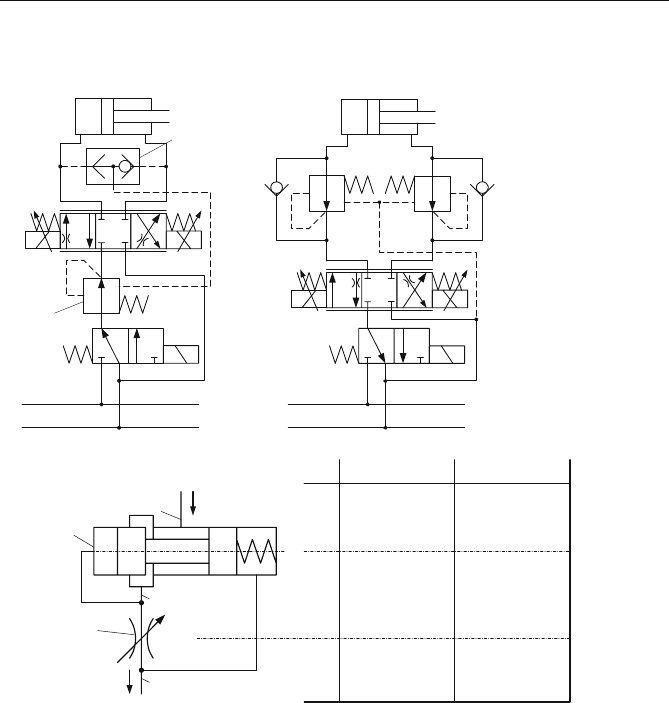

waagen, zur stetigen Antriebssteuerung eingesetzt (Abb. 14.9).

Prinzip ist dabei, dass aus dem Druckdifferenzventil und dem drosselnden

Steuerspalt des Proportional-Wegeventils eine Stromregelfunktion analog der

Wirkungsweise eines Zwei-Wege-Stromregelventils (s. Abschn. 8.2.2) entsteht.

Der drosselnde Steuerspalt, – dieser kann, abhängig von der Konstruktion, der ab-

laufseitige oder auch der zulaufseitige sein – übernimmt dabei die Funktion der

Messdrossel im Stromregelventil. Die Federvorspannung dieser Druckdifferenz-

ventile ist meist nicht verstellbar; sie wird so bemessen, dass über der Messdrossel

immer ein annähernd konstanter Druckabfall (meist 5 bar oder 10 bar, am ver-

breitetsten sind 10 bar) und damit ein bei konstant eingestelltem Drosselquer-

schnitt konstanter Volumenstrom entsteht. Bei höher eingestelltem Druckabfall

sind die Regelgenauigkeit, aber auch die Drosselverluste höher. In Abb. 14.9 sind

zwei Varianten eines solchen Antriebes dargestellt.

Beide Antriebe arbeiten in beiden Bewegungsrichtungen des Verbrauchers vo-

lumenstromgeregelt. In Abb. 14.9 a arbeitet ein Zulaufdruckdifferenzventil so mit

einem Wechselventil zusammen, dass immer die Zulaufseite des Zylinders mit

dem Druckdifferenzventil verbunden ist. Die Wirkungsweise ist aus Abb. 14.9 c

zu erkennen.

In Abb. 14.9 b werden zwei Druckdifferenzventile in den Verbraucherleitungen

so angeordnet, dass jeweils eine überbrückt und die andere wirksam ist (Wir-

kungsweise und Drücke s. ebenfalls Abb. 14.9 c). Die in den Schaltungen ver-

wendeten 3/2-Wegeventile verhindern in der Funktion Halt ein Driften der Ver-

braucher, indem der Antrieb von der Druckquelle getrennt werden kann; sie haben

keinen Einfluss auf die Volumenstromregelung.

Wesentlicher Unterschied zwischen den Schaltungen ist, dass der Verbraucher

in Abb. 14.9 a ablaufseitig am Tankleitungsdruck liegt, während er in Abb. 14.9 b

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 423

zulaufseitig am Druckquellendruck liegt und damit zwischen Druckkräften ein-

gespannt ist (s. Abschn. 5.4.1).

a

Druckwaage

P

T

Wechsel-

ventil

12

b

P

T

12

c

p

Druckquelle

Q

geregelt

Q

geregelt

Druckdif-

ferenz-

ventil

Steuerspalt

als Meß-

drossel

p

1

p

2

p

3

p

1

=

in Abb. 14.9 a in Abb. 14.9 b

p

Tankleitung

p

3

=

p

2

=

p

Tankleitung

+ 10 bar

p

Verbr/Ablaufseite

p

Verbr/Zulaufseite

p

Verbr/Zulaufseite

+10 bar

Abb. 14.9 Mit Hilfe von Proportionalwegeventil und Druckdifferenzventil volumenstrom-

geregelte Antriebe. a mit Zulaufdruckdifferenzventil und Wechselventil b mit Druckdifferenz-

ventilen in den Verbraucherleitungen c Wirkungsweise der beiden Volumenstromregelungen und

entstehende Drücke bei Druckdifferenzventilen für 10 bar

Welche Struktur günstiger ist, hängt vom konkreten Einsatzfall ab und ist bei

der Projektierung zu berechnen. Mit Hilfe beider Schaltungen können Lastkraft-

und auch Quellendruckschwankungen statisch sehr genau ausgeregelt werden, so-

lange der Mindestdruck über der Messdrossel (meist 10 bar) zur Verfügung steht.

Abrupte Lastkraft-, Quellendruckänderungen oder schnelle Steuerspaltver-

änderungen können zu kurzzeitig großen Regelfehlern führen, weil sich der Ver-

schiebevolumenstrom bei der Positionsänderung des Steuerschiebers des Druck-

differenzventils dem Volumenstrom Q

geregelt

überlagert. Die Drosselverluste der

Schaltungen werden bestimmt von der Differenz des Druckquellen- und des Last-

druckes.

424 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

14.3.2.3 Verdrängergesteuerte Stetigantriebe (Sekundärregelung)

Für Antriebe mit Hydromotoren, die ein einstellbares Verdrängungsvolumen be-

sitzen, ist es möglich, die Versorgung aus einer Druckquelle ohne Drosselung des

Hauptstromes zu realisieren. Der Parameter, der die Anpassung des Antriebes an

den jeweiligen Betriebszustand vornimmt, ist das Verdrängungsvolumen. Es wird

innerhalb einer Regelung so eingestellt, dass der Hydromotor gerade das von Last

und Reibung geforderte Moment M aufbringt [14.5]. In Abb. 14.10 ist als typi-

sches Beispiel ein drehzahlgeregelter verdrängergesteuerter Antrieb als Schaltplan

und als regelungstechnisches Blockschaltbild dargestellt.

a

s

u

P

T

TG

(Drehzahlsollwert)

J

M

L

u

nsoll

u

nist

u

sist

n

ist

i

QQ

v

K

, s

K

S

K

V

K

n

M

L

J

u

Q

Stellkolbenweg

Stellkolben-

geschwindigkeit

Drehzahl

Lastmoment

Massenträg-

heitsmoment

Spannung

Volumenstrom

b

dt

³

Drehzahl-

Regler

Lage-

Regler

Ventil

Stell-

zylinder

Lage-

Sensor

v

K

s

K

i

K

M

.

p

DQ

dt

³

M

L

M

R

M

-

-

-

-

Tacho-

generator

M

B

n

ist

u

nsoll

u

nist

u

ssoll

u

sist

Q

1

J

i

M

B

M

R

M

K

M

p

DQ

Strom

Beschleuni-

gungsmoment

Reibmoment

Motormoment

Verhältnis Ver-

drängungsvolu-

men V zu s

K

Druck der

Druckquelle

Abb. 14.10 Drehzahlgeregelter verdrängergesteuerter Antrieb (Sekundärregelung). a Schaltung

b qualitatives Blockschaltbild der Regelung

Die Wirkungsweise ist am besten zu erkennen, wenn von einer Lastzunahme

'

M

L

, die sich auf die Drehzahl n

ist

bzw. die Winkelgeschwindigkeit

Z

ist

absenkend

auswirkt, ausgegangen und der Signalfluss verfolgt wird (

S

Z

/30

istist

n ). Um

die Drehzahl wieder anzuheben, muss das Hydromotormoment M vergrößert wer-

den. Dazu wird das Tachogeneratorsignal u

nist

mit dem Sollwert u

nsoll

verglichen

und die Differenz in einem elektro-hydraulischen Lageregelkreis (s. auch Abb.

14.8) in die erforderliche Vergrößerung des Verdrängungsvolumens des Hydro-

motors umgesetzt. Die Dynamik dieses Antriebes hängt wesentlich davon ab, wie

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 425

schnell die Verstellung des Hydromotorverdrängungsvolumens erfolgen kann. Zu

schnelle Schwenkbewegungen können zu Schäden im Hydromotor führen. Ge-

genüber dem Lageregelkreis in Abb. 14.8 ist der Stellzylinder mit Zentrierfedern

ausgerüstet. Ihre Aufgabe ist die Realisierung eines definierten Anfangswertes des

Hydromotorschwenkwinkels. Auf das Verhalten der Lageregelung haben sie nur

geringen Einfluss, da die Federkräfte i. Allg. viel kleiner als die Druckkräfte sind.

Ist der Lageregelkreis des Hilfsantriebes günstig dimensioniert, ist die Stabilität

der Drehzahlregelung relativ problemlos zu gewährleisten, da im äußeren Wir-

kungskreis nur noch ein Verzögerungseinfluss hinzukommt, das Gesamtmassen-

trägheitsmoment J von Rotor des Hydromotors und bewegter Last.

Problematischer ist die Beherrschung einer Lageregelung des Hydromotors, da

im Regelkreis eine weitere Integration hinzukommt (s. Abb. 14.11). Am besten

gelingt dies, wenn eine sogenannte Kaskadenstruktur aufgebaut wird, d. h., der

Regelung der Winkelposition wird eine Drehzahlregelung unterlagert.

a

s

u

P

T

TG

(Positionssollwert)

J

M

L

u

soll

u

nist

u

sist

n

ist

i

QQ

v

K

, s

K

PM

M

ist

M

u

ist

M

c

P

T

b

dt

³

Drehzahl-

regler

Lage-

Regler

Ventil

Stell-

zylinder

Lage-

Sensor

v

K

s

K

i

K

M

.

p

DQ

dt

³

M

L

M

R

M

-

-

-

-

Tacho-

generator

M

B

n

ist

u

nsoll

u

nist

u

ssoll

u

sist

Q

dt

³

M

ist

u

ist

M

Lage-

regler

u

soll

M

Positions-

Meßglied

-

durch digitalen Regler ersetzbar

1

J

Abb. 14.11 Lagegeregelter verdrängergesteuerter Antrieb (Sekundärregelung). a Schaltung

b qualitatives Blockschaltbild der Regelung c Anschluss eines Hydrotransformators

M

Winkel-

position, weitere Kurzzeichen s. Abb. 14.10

426 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

Die Schaltung ändert sich dann gegenüber Abb. 14.10 a dahingehend, dass zu-

sätzlich zum bereits vorhandenen Tachogenerator ein Lagemessglied an die Welle

angeflanscht und das Winkelsignal auch in der Elektronik verarbeitet werden

muss. In Abb. 14.11 b ist das Blockschaltbild der Lageregelung dargestellt. Die

Parametereinstellung der nunmehr drei Regler sollte einem erfahrenen Regelungs-

techniker übertragen werden. Als Positionsmessglied wurde wie beim Drehzahl-

messglied ein analoges, eine Ausgangsspannung lieferndes, angenommen, um das

Darstellungsprinzip nicht verlassen zu müssen. Die meisten modernen Positions-

geber und viele Regler arbeiten digital. Das hat zur Folge, dass die Vergleichs-

glieder sowie die Lage- und Drehzahlregler zusammengefasst, der Sollwert als

Zahlenwert vorgegeben und das Drehzahlsignal aus dem Winkelsignal errechnet

werden können. Der Regelalgorithmus wird dann komplexer, aber es wird kosten-

intensive analoge Mess- und Steuerungstechnik eingespart (s. strich-punktiert um-

rahmter Bereich in Abb. 14.11 b). Unüblich ist die Realisierung einer Kraft-

regelung mit Hilfe der Verdrängersteuerung. Dies kann meist kostengünstiger mit

Steuerventilen im Hauptstrom realisiert werden, da Kraftantriebe keine großen

Ausgangsleistungen bereitstellen müssen.

Translatorische Bewegungen können mit Hilfe eines Hydrotransformators se-

kundärgeregelt werden [14.6]. Das Prinzip ist in Abb. 14.11 c oben dargestellt.

Der Aufwand ist sehr hoch, da ein geschlossener Kreislauf speziell gespeist wer-

den muss. Die in Abb. 14.11 c Mitte dargestellte Variante für Plunger ist weniger

aufwändig. In [14.7] wird ein Hydrotransformator beschrieben, der aus nur einem

Axialkolbensystem, dessen Steuerspiegel auf drei Öffnungen erweitert wurde, be-

steht (Symbol s. Abb. 14.11 c unten).

Seine Funktion entspricht der in Abb. 14.11 c Mitte. Der gerätetechnische

Aufwand ist in jedem Fall hoch, so dass der Einsatz eines Hydrotransformators

erst bei Zylindern mit hoher mechanischer Ausgangsleistung, z. B. in großen Bag-

gern, wirtschaftlich ist.

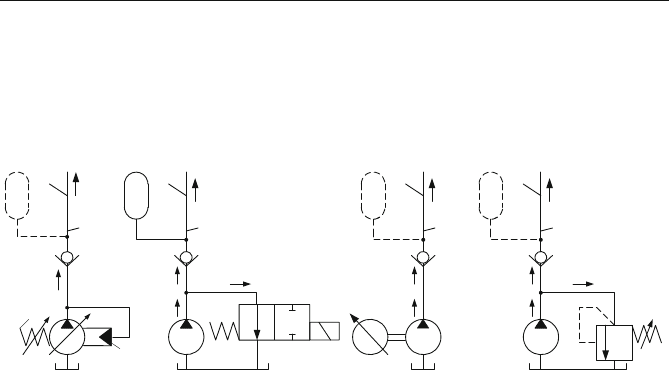

14.3.3 Druckquellen

Die wichtigste technische Forderung an eine Druckquelle ist: Die schwankenden

Volumenstromanforderungen der Antriebe müssen erfüllt werden, ohne dass der

Quellendruck p

DQ

unzulässig schwankt. Die wichtigsten ökonomischen Forderun-

gen lauten: Die Druckquelle darf nicht zu teuer sein und ihre Eigenverluste sind

niedrig zu halten, indem die Pumpe im Mittel gegen den Quellendruck p

DQ

nur so-

viel fördert, wie die Antriebe insgesamt fordern. In Abb. 14.12 sind Grund-

varianten von Druckquellen abgebildet, die die o. g. Forderungen unterschiedlich

gut erfüllen.

Die Anpassung des Volumenstromes Q

DQ

an den von den Antrieben ge-

forderten Wert erfolgt in allen Druckquellen innerhalb eines Regelkreises (s.

Blockschaltbild der Regelung in Abb. 14.2 b) in Abhängigkeit vom Quellendruck

p

DQ

, aber auf unterschiedliche Weise:

in einer Nullhubregelung durch eine Verstellpumpe (s. Abb. 14.12 a),

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 427

bei einer Abschaltpumpe durch ein druckabhängig geschaltetes Wegeventil

(Abb. 14.12 b),

durch einen drehzahlstellbaren Antriebsmotor (Abb. 14.12 c) oder

durch ein Druckbegrenzungsventil (Abb. 14.12 d).

P

6

Q

Ak

p

DQ

Q

DQ

Q

P

Q

VD

P

6

Q

Ak

p

DQ

Q

DQ

Q

P

Q

VW

P

6

Q

Ak

p

DQ

Q

DQ

= Q

P

F

0

A

St

M

P

6

Q

Ak

p

DQ

Q

DQ

Q

P

a b c d

Abb. 14.12 Grundvarianten von Druckquellen. a Nullhubregelung mit direkt beaufschlagter

Stelleinheit b Abschaltpumpe c Konstantpumpe mit drehzahlstellbarem Antriebsmotor d Kon-

stantpumpe mit Druckbegrenzungsventil

6

Q

Ak

Gesamtheit aller Volumenströme zu den Antrieben, Q

DQ

von der Druckquelle bereit-

gestellter Volumenstrom, Q

P

von der Pumpe geförderter Volumenstrom, Q

VW

über das Wege-

ventil abgeleiteter Volumenstrom, Q

VD

über das Druckbegrenzungsventil abgeleiteter Volumen-

strom, p

DQ

Druckquellendruck, A

St

Fläche Stelleinrichtung, F

0

Federvorspannkraft der

Stelleinrichtung

Nullhubregelungen. In Abb. 14.12 a ist eine Nullhubregelung mit direkt beauf-

schlagter Stelleinheit der Verstellpumpe dargestellt. Ab einem mit der Federvor-

spannung einstellbaren Wert werden mit wachsendem Quellendruck das Ver-

drängungsvolumen und damit der geförderte Volumenstrom verringert. Da sich

dieser Prozess in einem Regelkreis abspielt, wirkt die infolge wachsenden

Druckes p

DQ

erfolgte Volumenstromverringerung so auf den Druck p

DQ

zurück,

dass er wieder absinkt. Die Störung des Regelkreises erfolgt durch die Antriebe.

Wird durch Zuschalten eines Antriebs die von den Antrieben aktuell geforderte

Volumenstromsumme

6

Q

Ak

größer als der von der Verstellpumpe aktuell ge-

förderte Volumenstrom, sinkt der Druck ab. Die Druckkraft wird kleiner als die

Federkraft, die Stelleinheit schwenkt auf größeres Verdrängungsvolumen aus und

Q

DQ

erhöht sich auf den geforderten Wert Q

DQ

=

6

Q

Ak

.

In Abb. 14.13 sind diese Zusammenhänge spezieller als in Abb. 14.2 b dar-

gestellt. Die Pumpe mit Stelleinrichtung ist ein Feder-Masse-System mit der in

Abb. 14.13 b angegebenen nichtlinearen statischen Kennlinie Q

DQ

= f(p

DQ

). Erst

oberhalb des Druckes p

EB

= F

0

/A

St

setzt die Regelwirkung ein. Wachsender Druck

p

DQ

führt dann zur Verringerung des Volumenstromes Q

DQ

. Die Empfindlichkeit

der Pumpe mit Stelleinrichtung ist umso größer, je kleiner die Differenz p

DQ0

- p

EB