Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen

Подождите немного. Документ загружается.

448 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

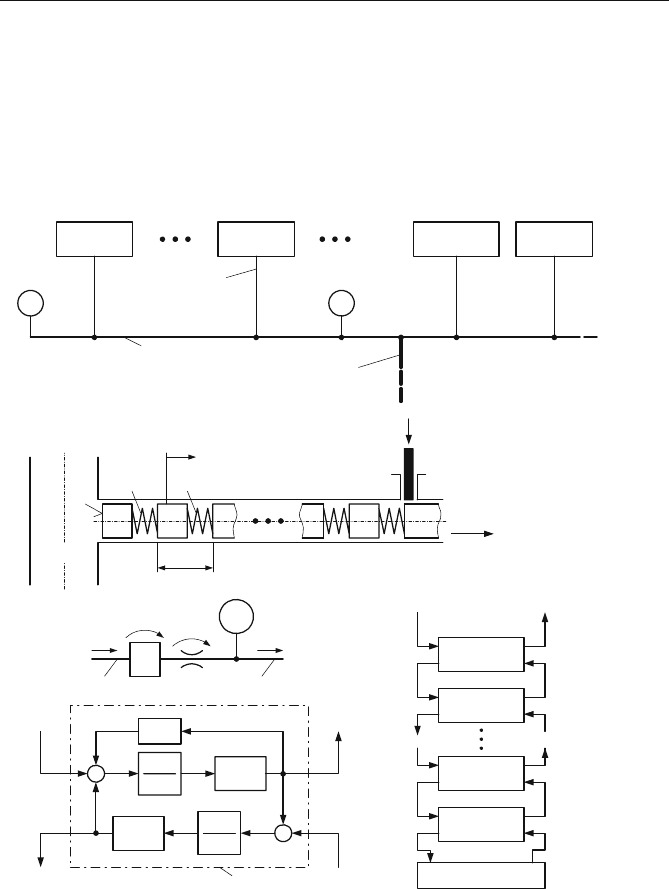

14.3.5.3 Das Verhalten des Leitungssystems

Masse und Kompressibilität der Flüssigkeitssäulen zwischen den Antrieben sind

über die Länge der Leitung verteilt. Beim Schalten von Antrieben entstehen des-

halb zu anderen Antrieben Druckwanderwellen, deren Entstehung mit Hilfe von

Abb. 14.27 erklärt werden soll. In Abb. 14.27 a ist der interessierende Teil des

Druckleitungssystems abgebildet.

a

Antrieb 1 Antrieb nAntrieb n-1Antrieb k

M

1

M

2

Druckleitung P

Leitung von der

Druckquelle

Erregerleitung

b

Teil des

Wegeventils

zum

Verbraucher des Antriebs k

m

i

c

i

A

l

i

m

i

c

i

p

DQ

ds

i

/dt

c

m

i

Q

i

Q

i+1

p

i-1

p

i

'

p

i1

'

p

i2

V

i

m

i

A

2

dt

³

1

V

i

ß

dt

³

R

hi

Q

i

Q

i+1

p

i-1

p

i

Segment i

-

-

-

d

Segment 1

Segment 2

Segm. n-1

Segment n

Leitungsabschluß

Q

1

Q

n-1

Q

3

Q

2

Q

n

Q

n+1

p

DQ

p

1

p

2

p

n-2

p

n-1

p

n

Abb. 14.27 Entstehung von Druckwanderwellen. a Schema des Druckleitungssystems b quasi-

kontinuierliche Verteilung der Massen und Nachgiebigkeiten einer Flüssigkeitssäule

c Schema

und Blockschaltbild eines Leitungssegments

d Leitungsmodell

Der Antrieb k habe sich bewegt und werde durch Wegeventilbetätigung an-

gehalten. Die aus Masseteilchen und Federn bestehende Flüssigkeitssäule in der

Zuleitung k zum Antrieb k habe sich mit konstanter Geschwindigkeit und bei

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 449

einem bestimmten Vorspannzustand der Federn bewegt und werde zum Zeitpunkt

des Schließens des Wegeventils an einem Ende schlagartig abgebremst (Abb.

14.27 b). Die Masseteilchen treffen nacheinander auf die zugehörigen Federn und

erhöhen deren Spannung, beginnend mit der dem Ventil nächstgelegenen und en-

dend mit der vom Ventil am weitesten entfernt liegenden Feder. Danach – es wird

bei dieser ersten Betrachtung p

DQ

= konst. in der zentralen Versorgungsleitung an-

genommen – setzt ein Entspannvorgang in umgekehrter Reihenfolge ein. Wird die

Flüssigkeitssäule in endlich viele Segmente der Länge l

i

unterteilt, so ergeben sich

m

i

und c

i

für ein Segment nach Gl. (14.13). Für das sprungförmige Anhalten der

Flüssigkeitssäule kann die Höhe der Druckwelle

'

p

E

in der Erregerleitung aus

dem Energiegleichgewicht ermittelt werden. Es kann angenommen werden, dass

kurzzeitig (bei Bewegungsumkehr, also ds

i

/dt = 0 bzw. Strömungsgeschwindigkeit

v = 0) die kinetische Energie des Masseteilchens m

i

vollständig in Druckvolumen-

arbeit umgewandelt (Gl. (14.14)) wird.

iii

lAVm

U

EE

ii

i

l

A

V

A

c

2

(14.13)

22

)(

22

E

ii

p

V

v

m

'

E

EU

' vp

E

(14.14)

U

Dichte

E

Kompressibilität v mittlere Strömungsgeschwindigkeit

Für v = 4 m/s,

U

= 0,9 kg/dm

3

und

E

= 8 10

-4

mm

2

/N ergibt sich

'

p

E

| 40 bar. Es

sei angemerkt, dass diese Abschätzung nicht exakt ist, wenn von der mittleren

Strömungsgeschwindigkeit in einer auf laminare Strömung ausgelegten Leitung

ausgegangen wird, denn das vorhandene parabelförmige Strömungsprofil führt zu

etwas höherer kinetischer Energie in einem Leitungsabschnitt als bei an-

genommener gleichgroßer Strömungsgeschwindigkeit über den gesamten Quer-

schnitt der Leitung. Der Fehler liegt jedoch im Bereich der Unsicherheit der Be-

stimmung anderer Parameter. Nicht berücksichtigt wurde der

Strömungswiderstand der Leitung, der auf die Höhe der Welle kaum, aber auf ihr

Abklingverhalten Einfluss hat.

Komplizierter sind die Verhältnisse beim Zuschalten eines Antriebs, weil dann

der Antrieb mit seinen Parametern auf das Verhalten Einfluss hat. In [14.8] ist be-

schrieben, wie mit Hilfe der digitalen Simulation eines Modells hoher Ordnung

(s. Abb. 14.27 c und d) die dann geltende Beziehung gefunden wurde. Für Ab-

schätzungen ist jedoch Gl. (14.14) auf Zu- und Abschalten anwendbar (beim Zu-

schalten ist jedoch

'

p

E

< 0).

Wichtig für die Einschätzung des Leitungssystems ist die Aussage, wie sich die

Druckwelle in der Erregerleitung zu einem anderen Antrieb fortpflanzt. Diese

Prozesse sind mit aus der Elektrotechnik bekannten Methoden analysier- und er-

klärbar. Wesentliche Kenngrößen sind die Wellenwiderstände Z

Wi

und die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der Wellen v

S

. Gelangt eine sich mit der Ge-

schwindigkeit v

S

fortpflanzende Welle

'

p

E

an eine Stelle des Leitungssystems, an

der sich der Wellenwiderstand Z

w

ändert, so entstehen eine weiterlaufende (

'

p

w

)

und eine rücklaufende Welle (

'

p

r

). Dabei gelten die Beziehungen [14.8]

450 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

rEw

ppp '' ' mit

Er

pRp ' ' und

WEWw

WEWw

ZZ

ZZ

R

.

(14.15)

R Reflexionsfaktor Z

WE

Wellenwiderstand der Leitung, aus der die Druckwelle kommt

Z

Ww

Wellenwiderstand hinter der Reflexionsstelle

Die Wellenwiderstände Z

Wi

, der Reflexionsfaktor R und die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit v

S

hängen von der Kapazität C

h

und Induktivität L

h

eines

Leitungsabschnittes ab [4.16] (s. auch Abschn. 4.5). Mit

E

E

iih

lAVC und

A

l

A

m

L

ii

h

U

2

sind

E

U

A

Z

Wi

1

,

wE

wE

AA

AA

R

,

EU

1

S

v .

(14.16)

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v

S

ist von den Abmessungen der Leitung

unbhängig, für

U

= 0,9 kg/dm

3

und

E

= 8 10

-4

mm

2

/N ergibt sich: v

S

= 1180 m/s.

Der Wellenwiderstand Z

Wi

ist vom Leitungsquerschnitt abhängig. Teilt sich die

Welle in zwei Richtungen auf, ist A

w

die Summe der Querschnitte der Leitungen,

in die die Welle hineinläuft.

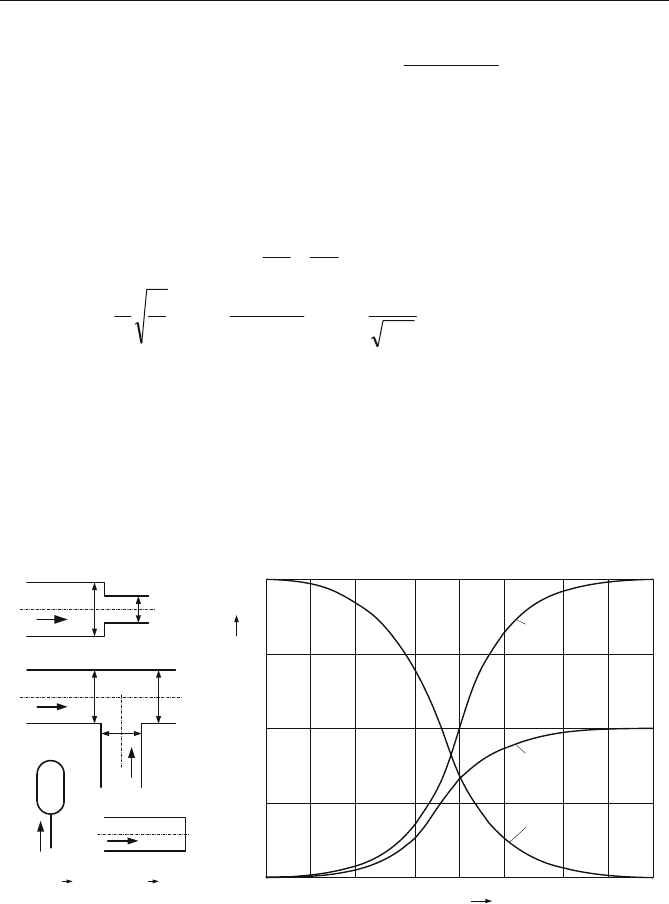

Für ein Druckleitungssystem nach Abb. 14.27 a sind Reflexionsstellen nach

Abb. 14.28 a typisch. Aus den Diagrammen in Abb. 14.28 b kann die Höhe einer

weiterlaufenden Welle in Relation zur Erregerwelle abgelesen werden (errechnet

nach Gl. (14.15) und Gl. (14.16)).

a

d

1

d

1

d

2

Fall 2

Fall 3

d

1

d

2

Fall 1

entspr. Fall 1

mit d

1

/d

2

f

entspr. Fall 1

mit d

1

/d

2

0

b

2,0

0

0,5

1,0

1,5

0,05 0,1 0,2 0,5 2010521

d

1

/d

2

p

w

/ p

E

''

Fall 1

Fall 3

Fall 2

Abb. 14.28 Ausbreitung von Druckwanderwellen. a typische Reflexionsstellen (Pfeil: Lauf-

richtung der Erregerwelle)

b Höhe der weiterlaufenden Welle

'

p

w

in Relation zur Erregerwelle

'

p

E

Das folgende Beispiel zeigt, wie Abb. 14.28 zur Abschätzung von Druckwellen

genutzt werden kann (Vergleiche zwischen Rechen- und Messergebnissen in

14.4 Kreisläufe mit Load-Sensing-System 451

[14.8] bestätigen die Berechtigung dieser Herangehensweise): Antrieb k werde

mittels Wegeventilbetätigung aus großer Geschwindigkeit angehalten, in der Er-

regerleitung entsteht eine Druckwelle von 40 bar (s. Bsp. zu Gl. (14.14)). Der be-

nachbarte Antrieb k+1 dient zum Klemmen eines Werkstücks, er reagiert sensibel

auf Druckwellen. Die Leitungsdurchmesser haben folgende Werte: Erregerleitung

und Zuleitung zum Antrieb k+1: 15 mm, die Druckleitung P: 30 mm. In der Druck-

leitung ist die weiterlaufende Welle etwa 9 bar (Fall 3). Diese reduziert sich an

der Einmündung in die Zuleitung zum Antrieb k+1 auf 8 bar (Fall2). Ist diese

Welle zu hoch, sind mehrere Maßnahmen zu ihrer Verringerung möglich:

Druckspeicher in die Zuleitung zum Antrieb k+1 (Druckspeicher reduzieren die

Wellenhöhe praktisch auf den Wert null),

Vergrößerung des Leitungsquerschnittes der Druckleitung P (s. Abb. 14.28 b),

Heranführen der Leitung von der Druckquelle an die Druckleitung P zwischen

den Antrieben k und k+1 (s. Abb. 14.28 b),

Wegeventil im Antrieb k durch ein Stetigsteuerventil ersetzen (Stetigsteuer-

ventile mit Drosselquerschnittsänderungen nach Rampenfunktionen ver-

ursachen keine Druckwanderwellen).

Zu beachten ist ferner, dass freie Leitungsenden (s. Messstelle M

1

in Abb. 14.27 a)

Druckwellen verdoppeln, so dass Ringleitungen (s. Abb. 14.17) auch aus dem

Blickwinkel der Druckwanderwellen günstig sind.

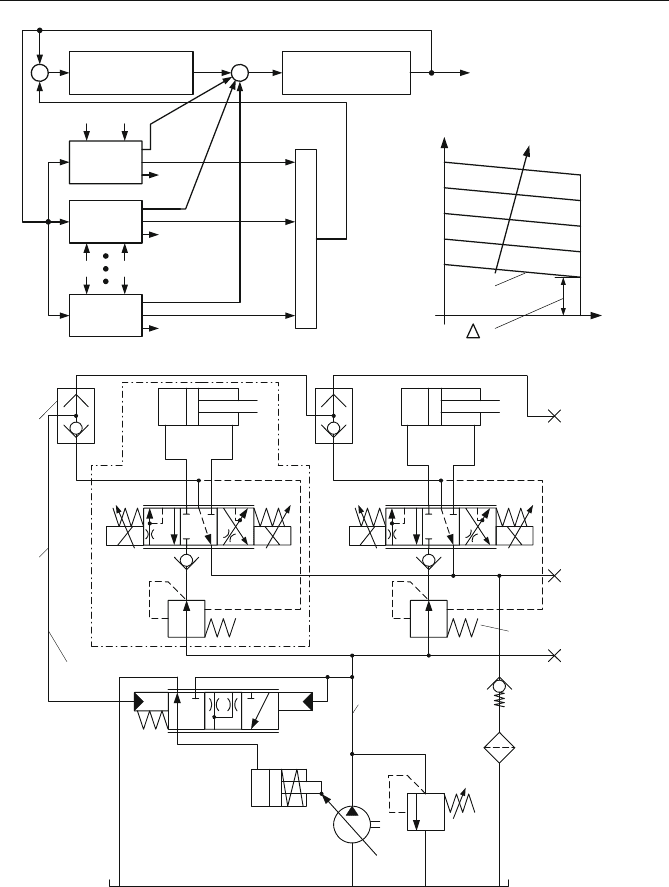

14.4 Kreisläufe mit Load-Sensing-System

14.4.1 Grundstruktur des Kreislaufs

Die Speisung aus einer Druckquelle mit lastdruckabhängiger Veränderung des

Drucksollwertes (Load-Sensing-System bzw. LS-System) dient dazu, trotz Wider-

standssteuerung mit Stetigsteuerventilen die Drosselverluste in Grenzen zu halten,

indem der Quellendruck auf den höchsten Lastdruck ausgerichtet wird. Es existie-

ren verschiedene Zielrichtungen und Ausbaustufen dieses vor allem in der Mobil-

hydraulik (Bagger, Landmaschinen usw.) angewendeten Konzepts. Von einem

LS-System wird dann gesprochen, wenn mehrere Antriebe von einer Druckquelle,

die Lastdrucksignale verarbeiten kann, zu versorgen sind [14.10]. Oftmals existiert

zusätzlich eine Leistungsbegrenzung. Die Grundstruktur hinsichtlich Signalfluss,

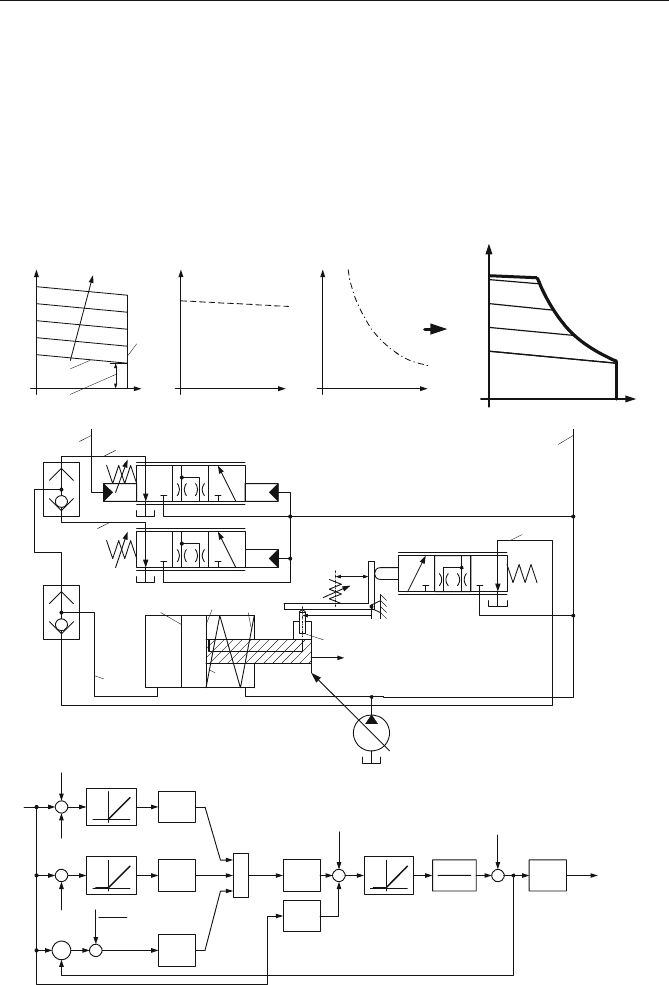

Kennlinienfeld und Schaltung ist in Abb. 14.29 dargestellt.

Grundprinzip des Load sensing ist, dass die Druckquelle den von den Antrieben

geforderten Volumenstrom bei einem Druckniveau, das von dem Antrieb mit dem

aktuell höchsten geforderten Mindestdruck vorgegeben wird, zur Verfügung stellt.

Die Wirkungsweise ist am besten zu verstehen, wenn zunächst von einer Kreis-

laufstruktur mit Druckquelle konstanten Drucksollwertes und Antrieben wie in

Abschn. 14.3.2.2 ausgegangen wird. Die Verbraucherbewegung dieser Antriebe

wird mit Hilfe von Stetigsteuerventilen beeinflusst.

452 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

a

-

x

an

x

a1

x

a2

Q

A2

Q

An

-

-

x

e2

x

en

Q

A1

'Q

gesp

x

e1

p

DQ

Antrieb 1

Antrieb 2

Antrieb n

Q

DQ

Speicher (plus

Druckleitung P)

Pumpe mit

Stelleinrichtung

F

L2

F

L1

F

Ln

p

Last1

p

Lastn

p

Last2

max

p

Lastmax

-

p

Lastmax

p

DQ

Q

Ages

Q

Pmax

p

Lastmax

= 0

p

erforderlich

b

P

T

LS-Signalleitung

Druckdiffe-

renzventil

p

DQ

p

Lastmax

Wechselventil

Abb. 14.29 Load-Sensing-System. a Blockschaltbild und Kennlinienfeld (beides qualitativ)

b Schaltung eines hydraulischen LS-Systems mit 2 Antrieben

Damit Belastungsschwankungen nicht zu unzulässigen Geschwindigkeits-

schwankungen führen, werden die Antriebe volumenstrom- oder geschwindig-

keitsgeregelt. Hauptnachteil ist, dass der Sollwert der Druckquelle auf den höchs-

ten zu erwartenden Lastdruck zuzüglich einer für die Steuerventile notwendigen

14.4 Kreisläufe mit Load-Sensing-System 453

Druckdifferenz eingestellt sein muss. Gegen kleine Lastdrücke entstehen in den

Steuerspalten der Ventile große Druckabfälle, die bei Leistungsantrieben (die Vo-

lumenströme sind zusätzlich groß) hohe Drosselverluste hervorrufen.

In einem LS-System wird die Druckquelle dahingehend modifiziert, dass der

Drucksollwert zunächst auf einen niedrigen für die notwendige Steuer- und Re-

gelventildruckdifferenz erforderlichen Wert eingestellt wird und dass ein zusätz-

liches Signal aus dem Belastungszustand der aktiven Antriebe gewonnen werden

muss, mit dessen Hilfe der Drucksollwert auf den aktuell erforderlichen Wert an-

gehoben wird. Dazu müssen die Lastdrücke der Antriebe gemessen und ihr Maxi-

malwert ermittelt werden. In Abb. 14.29 a sind der jetzt entstehende Signalfluss in

Anlehnung an Abb. 14.2 a und das qualitative Kennlinienfeld dargestellt.

Wesentlicher Unterschied ist, dass nicht mehr p

DQ

, sondern die Differenz p

DQ

-

p

Lastmax

die Pumpe ansteuern. Abbildung 14.29 b zeigt eine Variante eines rein hy-

draulischen LS-Systems für zwei Antriebe (weitere Antriebe sind anschließbar).

Die Antriebe entsprechen weitgehend dem zulaufstromgeregelten Antrieb in Abb.

14.9 a (s. Abb. 14.29 b, Antrieb im strich-punktierten Rahmen). Einziger Unter-

schied ist, dass ein Lastdrucksignal zu einem Wechselventil geleitet werden kann.

Die Mittelstellungsfunktion ist besonders zu beachten; im Zustand Halt des An-

triebs wird der Tankleitungsdruck in das Wechselventil eingespeist. Nach Abschn.

14.3.2.2 regelt ein volumenstromgeregelter Antrieb (Druckdifferenzventil und zu-

laufseitiger Drosselspalt des Proportional-Wegeventils bilden hier das Zwei-

Wege-Stromregelventil) sowohl Lastschwankungen als auch Versorgungsdruck-

schwankungen weitgehend aus, so dass sie für LS-Systeme gut geeignet sind.

Mit Hilfe von Wechselventilen wird aus den Lastdrucksignalen aller Antriebe

der maximale Lastdruck p

Lastmax

ermittelt. Er kann auf die Federseite des Druck-

fühlers (s. Abb. 14.29 b) gelegt werden und sorgt damit dafür, dass der Druck der

Druckquelle immer Werte annimmt, die um

'

p

erforderlich

über p

Lastmax

liegen (s. qua-

litatives Kennlinienfeld eines LS-Systems in Abb. 14.29 a).

14.4.2 Strukturmodifikationen

Die LS-Regelung wird häufig ergänzt durch eine Leistungs- und eine Druck-

regelung, die sog. Druckabschneidung. Das Zusammenspiel muss so erfolgen,

dass die jeweils kritischere Größe den Schwenkwinkel der Pumpe und damit ihren

Förderstrom bestimmt (Kennlinien der Einzelregelungen s. Abb. 14.30 a, Gesamt-

kennlinienfeld s. Abb. 14.30 b). Wird als Leistungsregler ein sogenannter

Hyperbelregler (Prinzip s. in Abb. 14.30 c) eingesetzt, müssen der LS-Regler und

Druckregler diesem angepasst werden.

Bei Verwendung von Wechselventilen zur Ermittlung des maximalen Aus-

gangsdruckes der drei Druckteiler wie in Abb. 14.30 c und Aufschaltung dieses

Maximalwertes auf den Stellkolben entsteht aus den drei Basiskennlinien(feldern)

das Gesamtkennlinienfeld in Abb. 14.30 b (nur die Druckwerte unter der dick ge-

zeichneten Kurve können erreicht werden). Wie der Signalfluss in Abb. 14.30 d

zeigt, kann jeder Druckteiler unabhängig von den anderen eingestellt werden.

454 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

Vielfach wird auf die Wechselventile verzichtet, und die Druckteiler werden in

Reihe geschaltet [14.10]. Dann ist ein Gesamtkennlinienfeld ähnlich wie in Abb.

14.30 b erreichbar, aber die Verstellung eines Druckteilers beeinflusst auch andere

Kurvenbereiche.

In modernen Realisierungen der Verknüpfung der drei Regelungen wird ein

Mikrocontroller zur Auswertung der Drucksignale eingesetzt; sein Ausgangssignal

ist dann Eingangssignal eines Hilfsantriebs zur Positionierung der Stelleinrichtung

der Pumpe.

a

p

0LS

p

DQ

Q

Ages

p

DQ

Q

Ages

p

Lastmax

p

DQ

Q

Ages

Q

Pmax

p

Lastmax

= 0

b

p

DQ

Q

Ages

c

p

DQ

b

F

0

a

p

Lastmax

p

LS

p

max

p

DR

p

LR

A

1St

A

2St

F

0St

c

St

A

s

d

S

E

0LS

E

0DR

E

0LR

F

0

a

A

-

-

-

max

A

1St

1

c

St

+k p

K

P

A

2St

p

LS

p

LR

p

DR

p

DQ

p

0DR

p

0LS

p

Lastmax

p

max

-

-

F

0St

b

0

bs

Q

DQ

-

Abb. 14.30 Load-Sensing-System in Kombination mit Druckregelung (Druckabschneidung) und

Leistungsregelung.

a Basiskennlinienfelder b Gesamtkennlinienfeld c Schaltung der Druckquelle

d Signalfluss LS Load-Sensing-System, DR Druck-, LR Leistungsregelung

14.4 Kreisläufe mit Load-Sensing-System 455

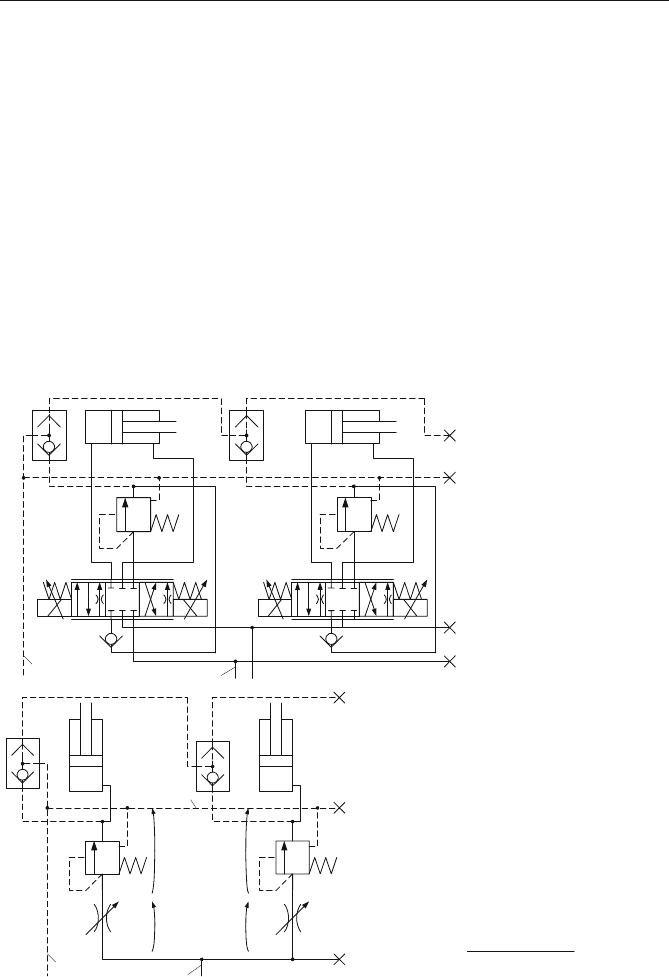

Stellen die Antriebe Volumenstromanforderungen, die das Leistungsvermögen

der Pumpe übersteigen (infolge der Volumenstromgrenze der Pumpe selbst oder

einer Leistungsbegrenzung), können verschiedene Strategien verfolgt werden,

z. B. gleichmäßige Volumenstromabsenkung für alle Verbraucher (dies ist die

LUDV, die lastdruckunabhängige Durchflussverteilung) oder bevorzugte Ver-

sorgung eines bestimmten Verbrauchers [14.10, 14.11].

Werden keine diesbezüglichen Maßnahmen ergriffen, teilt sich der Volumen-

strom zugunsten der Verbraucher mit den geringsten Lastdrücken auf, was zu

meist ungewollten Bewegungen führt. Problematisch für das Verhalten der An-

triebe ist, wenn der Lastdruck p

Lastmax

einen höheren Quellendruck p

DQ

fordert, als

die Druckabschneidung oder die Leistungsregelung zulassen. Dann entsteht nach

Abb. 14.29 an dem hochbelasteten Antrieb ggf. eine solche Druckdifferenz an

Messdrossel und Zulaufdruckwaage, dass er stehen bleibt oder sich sogar in die

von der Last bestimmte Richtung bewegt.

a

p

Lastmax

p

DQ

P

T

p

Lastmax

p

DQ

p

VD1

'

p

Dr1

'

p

Dr2

'

p

VD2

'

p

Lastmax

b

Allgemein gilt:

DriVDiLastDQ

pppp ''

max

.konstp

VDi

|'

Fall 1 (LS-Regler aktiv):

.

maxRe

konstppp

LastDQglerLS

| '

Damit ist

.

1

konstppp

VDiRLSDriFall

|'' '

.

Fall 2 (Leistungsregler aktiv oder Q

P

=

Q

Pmax

):

1

2

2

2

)(

DriFall

DriDri

P

DriFall

p

Ak

Q

p ' '

¦

Abb. 14.31 Modifikation der Antriebe eines Load-Sensing-Systems zu einer LUDV (einer last-

druckunabhängigen Durchflussverteilung).

a Schaltung zweier Antriebe b Wirkungsprinzip

456 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

Die entscheidende Änderung dieser Lösung (die Proportional-Wegeventile be-

sitzen einen speziellen Kanal für die Messdrossel und zwei reine Wegeventil-

kanäle) gegenüber der Volumenstromregelung in Abb. 14.29 ist, dass der Druck-

abfall über den in allen Antrieben in Reihe geschalteten Messdrosseln und

Druckdifferenzventilen gleich groß ist [14.10]. Werden in allen Antrieben gleiche

Druckdifferenzventile (

'

p

VDi

| konst.) verwendet, ist der Druckabfall über allen

Messdrosseln gleich groß, unabhängig davon, wie hoch p

Lastmax

und p

DQ

sind. Es

sind zwei Fälle zu unterscheiden (s. Abb. 14.31 b rechts). Ist die Volumenstrom-

anforderung relativ gering, dann ist der LS-Regler aktiv, er bestimmt den Gesamt-

druckabfall über Messdrosseln und Druckdifferenzventilen. Ist die Volumen-

stromanforderung hoch (der Leistungsregler spricht an oder es wird Q

P

= Q

Pmax

),

stellt sich in allen Antrieben

'

p

Dri

für Fall 2 ein, p

DQ

geht auf einen niedrigeren

Wert zurück, der Volumenstrom zu allen Antrieben wird in annähernd gleicher

Relation abgesenkt.

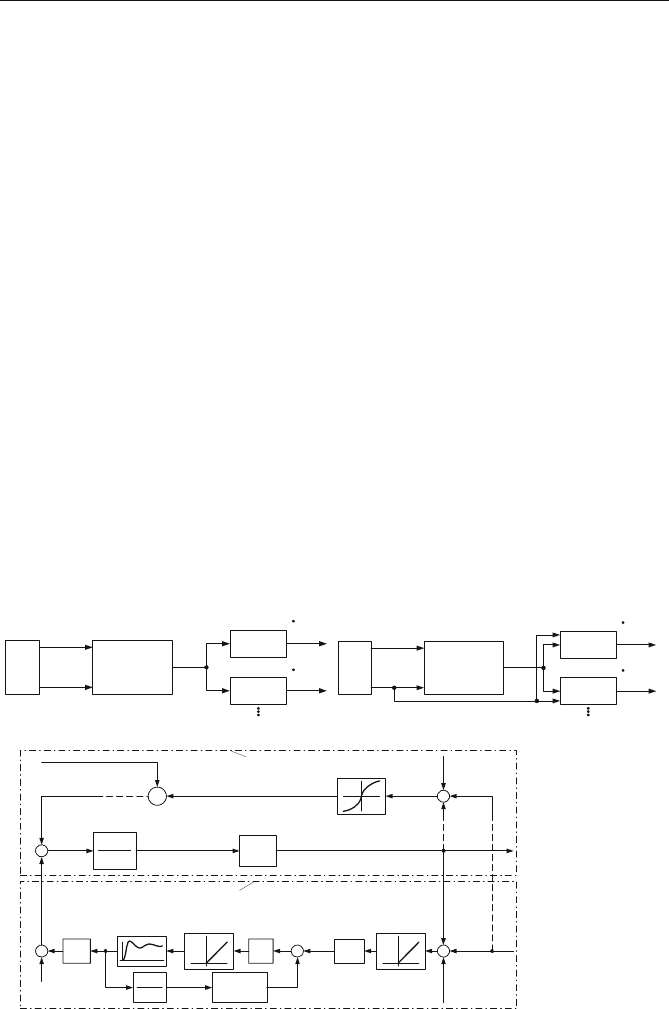

14.4.3 Dynamisches Verhalten

Ein Vergleich der Signalflüsse in Abb. 14.2 a und 14.25 a zeigt, dass Ähnlich-

keiten zwischen den Kreisläufen mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes

und denen mit lastdruckabhängig sich ändernden Drucksollwerten bestehen. In

LS-Systemen kommt das Drucksignal p

Lastmax

als Führungsgröße der Druck-

regelung und bei LUDV-Antrieben auch als Eingangsgröße der Regelstrecke

hinzu (s. Abb. 14.32 a und b).

Druckquelle

mit Leitungs-

system

An-

trieb

k

Antrieb 1

Antrieb 2

s

1

(n

1

)

s

2

(n

2

)

p

Lastmax

Q

Ak

p

DQ

Antrieb 1

Antrieb 2

s

1

(n

1

)

s

2

(n

2

)

p

DQ

Druckquelle

mit Leitungs-

system

An-

trieb

k

p

Lastmax

Q

Ak

a b

c

p

DQ

Q

DQ

Pumpe mit Stelleinrichtung und LS-Regler

A

St

K

P

p

0LS

F

s

St

Q

Pmax

-

E

0LS

Regelstrecke mit

LUDV-Antrieben

p

LS

R

iDF

.

A

St

-

p

LSL

d

dt

1

C

hges

dt

³

p

DQ

-

Q

gesp

dp

DQ

/dt

6

Q

Ak

p

Lastmax

-

-

-

-

S

A

Drges

p

VD

'

p

Dr

'

Abb. 14.32 Signalfluss in einem Load-Sensing-System. a qualitatives Blockschaltbild bei Volu-

menstromregelung der Antriebe

b bei LUDV-Struktur c LS-Regelkreisstruktur

LUDV lastdruckunabhängige Durchflussverteilung

14.4 Kreisläufe mit Load-Sensing-System 457

Ändert Antrieb k nur seinen Volumenstrombedarf Q

Ak

wie in Abschn. 14.3,

muss die Druckregelung ein günstiges Verhalten gegenüber Störungen aufweisen,

also möglichst so reagieren, dass statisch und dynamisch keine merklichen Ände-

rungen von p

DQ

entstehen. In der LS-Regelung muss ein günstiges Folgeverhalten

hinzukommen, denn bei Änderungen von p

Lastmax

muss p

DQ

möglichst schnell die-

ser Änderung folgen. Die Druckquelle mit konstantem Drucksollwert hat ein umso

besseres Störverhalten, je größer die Speicherkapazität C

hges

ist oder je langsamer

sich Q

Ak

ändert (s. Abb. 14.26). Ersteres verhindert aber schnelles Reagieren auf

Änderungen von p

Lastmax

, so dass ein günstiger Kompromiss gefunden werden

muss. In Abb. 14.32 c ist ein Blockschaltbild der LS-Regelung dargestellt (vgl.

mit Abb. 14.25). Die Antriebe können nach zwei Konzepten strukturiert sein: Vo-

lumenstromregelung und lastdruckunabhängige Durchflussverteilung. Im ersten

Fall kann in guter Näherung eine Rückwirkung von p

DQ

-Änderungen auf die Vo-

lumenstromentnahme vernachlässigt werden (die gestrichelt gezeichneten Pfeil-

abschnitte in Abb. 14.32 gelten dann als nicht vorhanden). Im zweiten Fall liegt an

der Messdrossel der Antriebe die Druckdifferenz

'

p

Dr

= p

DQ

- p

Lastmax

-

'

p

VD

an.

Änderungen dieser Druckdifferenz wirken sich auf die Volumenstromentnahme

aus.

In Abb. 14.33 sind Druck- und Volumenstromverläufe für verschiedene Para-

meterkombinationen auf dem Wege der Simulation ermittelt worden.

In Abb. 14.33 a sind aus Abb. 14.26 übernommen worden: Q

Pmax

= 60 l/min,

C

hges

= 400 10

3

mm

5

/N, K

RE

| 10

6

mm

5

/(s·N), T

RE

= 1 s. Als Arbeitspunkt wurden

etwa 60 % von Q

Pmax

gewählt, alle Antriebe seien volumenstromgeregelt.

Folgende Druckwerte wurden eingestellt: p

0LS

= 10 bar, p

Lastmax

= 10 bar bis

50 bar,

'

p

VD

| konst. = 5 bar. Das dynamische Verhalten ist nicht akzeptabel.

Durch die sprunghafte Änderung von p

Lastmax

und die gleichzeitig langsame Ände-

rung von p

DQ

ist die für die Antriebe mit großem Lastdruck wichtige Druck-

differenz p

DQ

- p

Lastmax

stark und lange andauernd negativ. Die Pumpe verändert

ihren Förderstrom schwach gedämpft zwischen ihren Grenzwerten Q

P

= 0 und

Q

P

= Q

Pmax

und wird damit stark belastet. Veränderungen sind möglich durch:

Verzögerung des Lastdruckverlaufs,

Verringerung der Speicherkapazität C

hges

(erhöht die Änderungsgeschwindig-

keit von p

DQ

; ungünstiger Nebeneffekt: Absenkung der Dämpfung D),

Verringerung des Reglerübertragungsfaktors K

RE

(verschlechtert die Kennlinie,

erhöht aber die Dämpfung D).

Keine der drei Maßnahmen allein reichte zur merklichen Verbesserung des

Verhaltens aus. Erst die Kombination aller drei Möglichkeiten ergab eine deut-

liche Verbesserung (Abb. 14.33 b: p

Lastmax

mit einer Zeitkonstante von 2 s ver-

zögert; C

hges

und K

RE

verringert auf C

hges

= 100

.

10

3

mm

5

/N, K

RE

|

2

.

10

5

mm

5

/(s·N)). In Abb. 14.33 c wurden die volumenstromgeregelten Antriebe

durch solche mit lastdruckunabhängiger Durchflussverteilung ersetzt. Die gering-

fügige Reaktion der Antriebsgeschwindigkeiten und damit Volumenströme Q

Ak

auf die Druckdifferenzschwankung erhöht die Dämpfung der LS-Regelung zusätz-

lich. Entscheidend für schwingungsfreies Arbeiten des LS-Systems sind vor allem