Захарова Е.И. (ред.) Психологические проблемы современной семьи

Подождите немного. Документ загружается.

б) возможно, адекватные, согласованные представления друг о друге мужа и жены –

непременное условие для сохранения эффективного, функционального и жизнеспособного

брака;

в) можно также предположить, что семьи, не сумевшие своевременно преодолеть

«нереалистичность» представлений друг о друге, не способны дожить совместно до зрелой

стадии развития супружества (в т.ч. стажа 20-25 лет);

г) скорее всего, не только истинное знание друг друга является почвой для появления

чувства глубокого удовлетворения своим браком.

Литература:

1. Алешина, Ю.Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы / Ю.Е.Алешина //

Вестник Московского Ун-та. Психология. Сер.14. - 1987. - № 2. С.60-72.

2. Бенард, Г. Психотерапия супружеско-семейных отношений / Г.Бернард.- М, 1992. С.

7.

3. Бойко, В.В. Молодая семья: социально-психологический аспект/ В.В.Бойко. - М.,

1989.

4. Бурлакова, Н.С. Идентификация с отцовской фигурой как механизм развития

самоидентичности ребенка /Н.С.Бурлакова // Семейная психология и семейная

терапия. - 2004. - № 1. С.54.

5. Васильева, Э.К. Образ жизни городской семьи/ Э.К.Васильева.- М.: Просвещение,

1981.

6. Визгина, А.В. Проявление личностных особенностей в самоописаниях мужчин и

женщин / А.В.Визгина, Пантилеев С.Р.// Вопросы психологии. - 2001. - № 3. С. 91-

108.

7. Гаспарян, Ю.А. Семья на пороге 21 века / Ю.А.Гаспарян.: СПб., 1999. С. 95.

8. Гозман, Л.Я.Психологические проблемы семьи /Л.Я.Гозман, Е.И.Шлягин // Вопросы

психологии. -1986.- № 2. С.186-187.

9. Гробовец, Т. Социальная психология любви /Т.Гробовец // Прикладная психология и

психоанализ. - М.: МПА-Пресс, 2004. С.5.

10. Громов, Д.В. Вступление в брак и окончание периода молодежной социализации

/Д.В.Громов // Семейная психология и семейная терапия. - 2005.- № 1. С.3-12.

11. Дементьева, И.Ф. Первые годы брака. Проблемы становления молодой семьи

/И.Ф.Дементьева. - М., 1991. С. 109.

12. Дмитриева, Т.В. Гештальт-подход в работе с парами и семьями /Т.В.Дмитриева //

Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы.- 1999. -№ 1.

С.27.

13. Дымнова, Т.И. Зависимость характеристик супружеской семьи от родительской

/Т.И.Дымнова // Вопросы психологии.- 1998.- № 2. С.47.

14. Зайцев, Д.В. Социокультурный анализ современных семей разных типов:

сравнительный анализ /Д.В.Зайцев, О.В.Зайцева // Вестник психосоциальной и

коррекционно-реабилитационной работы.- 2005. - № 3. С.53.

15. Зритнева, Е.И. Роль семьи в подготовке молодежи к брачно-семейным отношениям

/Е.И.Зритнева // Семейная психология и семейная терапия. - 2005. - № 1. С.12-19.

16. Ижванова, Е.М. Возрастно-психологические особенности гендерных образов

/Е.М.Ижванова // Семейная психология и семейная терапия. - 2004. - № 1. С. 34-44.

17. Калмыкова, Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни

/Е.С.Калмыкова // Вопросы психологии. -1983. - № 3. С. 83-89.

18. Кривцова, Е.В. Семья глазами современной студенческой молодежи / Е.В.Кривцова,

Т.Н.Мартынова // Психология в вузе. - 2003.- № 4. С. 109-114.

19. Лидерс, А.Г. Общая типология методик психологического обследования семьи

/А.Г.Лидерс // Семейная психология и семейная терапия. - 2004. - № 1. С.17.

491

20. Лукьяненко, С.А. Поведение личности в ситуации семейного конфликта

/С.А.Лукьяненко // Семейная психология и семейная терапия. - 2004. - № 1. С. 78.

21. Минюрова, С.А. Представления об отношениях полов у женщин разного социального

статуса /С.А. Минюрова // Вопросы психологии.- 2005.- № 5. С.57.

22. Носков, А.В. О влиянии различных факторов на сохранение до 20 в. расширенной

структуры семьи в России /А.В.Носкова // Вестник Московского университета. Серия

18. Социология и политология.- № 4. -2005. С.153.

23. Орлов, А.Б. Эволюция межличностных отношений в семье: основные подходы,

ориентации и тенденции /А.Б.Орлов // Журнал практического психолога. - 2005. - №

4. С. 175-179.

24. Осипова, Н.А. Проблема изучения молодой семьи в психологии /Н.А.Осипова //

Семейная психология и семейная терапия. - 2005. - № 1. С.19-33.

25. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / Под ред.

Е.Г.Силяевой.- М.: «Академия», 2005.

26. Россиев, Д.А. Основные функции супругов по данным соц.опроса. Всероссийская

научно-практическая конференция «семья в период рыночных отношений»

/Д.А.Россиев // Вопросы психологии.- 2000.- № 6. С.145.

27. Сатир, В. Вы и ваша семья /В.Сатир. – М., 2004.

28. Системная семейная психотерапия /Под ред. Э.Г.Эйдемиллера.- СПб.: Питер, 2002.

29. Филозоп, А.А. Некоторые особенности процесса социализации пожилого человека

/А.А.Филозоп// Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы.

- 2004. - № 2. С.41.

30. Шнейдер, Л.Б. Психология семьи как учебный предмет: актуальные проблемы

/Л.Б.Шнейдер // Психология в вузе. - 2004. - № 2. С. 17-24.

31. Эйдемиллер, Э.Г. Психология и психотерапия семьи /Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. -

СПб.: Питер, 2002.

492

Из опыта работы по подготовки студентов к семейной жизни в условиях клуба

«Молодая семья»

Озерец И.Г., Кононенко И.О., г. Красноярск,

КГПУ имени В.П. Астафьева

Семья – среда и условие полноценного развития личности. К сожалению, понимание

этого далеко не всегда свойственно современным юношам и девушкам. От этого сплошь и

рядом переход от неформальных, основанных исключительно на эмоциях взаимоотношений

любви и предбрачного ухаживания к формализованным, достаточно регламентированным и,

главное, обязательным отношениям супругов оказывается для них отягощенным. Тревогу

вызывает тот факт, что молодежь предпочитает так называемые «пробные браки»,

«воскресные браки», в лучшем случае гражданский брак. Такой упрощенный подход к семье

не отражает ее специфики как самостоятельной реальности. Следует признать, что в наше

время включенность в семью перестало быть необходимым фактором духовного и

физического выживания. Личность получила относительную независимость от семьи,

изменился характер восприятия семейных отношений.

Перечень школьных и университетских дисциплин не охватывает все обозначенные

выше вопросы. Вместе с тем юношество – период самоопределения в основных жизненных

сферах. К сожалению, не каждый молодой человек имеет положительный опыт жизни в

родительской семье. В связи с этим следует обратить внимание на непреходящее

общественное и личностное значение двух основных функций семьи – репродуктивную и

воспитательную, так как только в семьей они способны выполняться полноценно и

естественно. Еще Лоурэнс Штерн отмечал: «Хотя в некотором смысле семья является

простым устройством, поскольку состоит всего из нескольких «деталей», однако о ней

можно сказать очень многое, поскольку эти детали приводятся в движение таким

количеством пружинок и действуют одна на другую по таким разнообразным и странным

законам, что хотя это и простая машина, но она имеет все особенности сложной со многими

сложными движениями внутри…»

Все вышеизложенное привело к мысли о необходимости создания клуба «Молодая

семья», места, где студенты смогут получить знания о природе человека, лучше узнать себя,

понять законы человеческих отношений, смогут ориентироваться в жизненных

хитросплетениях, а самое главное – научатся бережно относиться к своему избраннику,

смогут избежать конфликтов и, как следствие, разводов, и их дети вырастут в нормальной

семье, не думая и не переживая где их родители и кто они.

Работа по подготовке студентов к семейной жизни требует глубокого концептуального

проникновения в законы ее функционирования и строится на основе коммуникативного и

интерактивного подходов. При разработке содержания занятий клуба «Молодая семья» были

выделены следующие основные направления:

1. Деятельное осознание социальной сущности семьи и вытекающих из этого последствий

для личной жизни,

2. Воспитание и самовоспитание необходимых для жизни в браке качеств.

3. Формирование адекватных брачно-семейных представлений.

4. Усвоение определенной суммы знаний по психологии и социологии брака и семьи.

Отличительной особенностью клуба «Молодая семья», разработанного нами и

реализованного в КГПУ им. В.П. Астафьева (г.Красноярск), является программа, достаточно

гибкая для того, чтобы учитывать постоянно возрастающие запросы студентов. Надо

заметить, что большинство тем предложено самими участниками на первом заседании в ходе

«Мозгового штурма», а затем уже уточнено специалистами. Еще одной особенностью

работы клуба стала традиция приглашать на заседания специалистов разного профиля:

юристов, психологов, врачей, специалистов Центра планирования семьи, валеологов, врачей

мануальной терапия, специалистов по эффективному общению, работников ЗАГСа,

493

педиатров и т.д. этот список постоянно пополняется, возрастает интерес студентов,

усложняются темы заседаний. Важно, что участники клуба имеют возможность обогащать

друг друга в силу разницы в возрасте и социального опыта: некоторые уже состоят в браке,

кто-то готовится, остальные просто думают о будущем. Консультации узких,

высокооплачиваемых специалистов совершенно бесплатны, практикуются индивидуальные

консультации, где студент может получить ответ на сугубо личный, подчас очень непростой

вопрос.

Эффективность и результативность занятий клуба обеспечивается выбором

интерактивных форм работы, где студенты выступают не в роли «поглотителей

информации», а в роли субъектов, активных участников воспитательного процесса. Кроме

того, мы старались избежать излишнего дидактизма, максимально приближая тематику

занятий к интересам студентов.

Так, в ходе встречи с юристом, студенты могут получить возможность освоить

правовое пространство супружеских отношений: как в рамках деловой игры, так и в

реальной жизни (мы помогли отстоять квартиру нашей студентке, которая осталась сиротой

и не смогла сама противостоять родственникам. Получив подробные инструкции и

заручившись нашей поддержкой, девушка пошла по инстанциям и выиграла дело).

Много внимания уделяется становлению позитивной Я-концепции будущих супругов.

Включение участников в ролевые и проблемно-деловые игры, позволяющие прочувствовать

и осознать своих «внутренних надсмотрщиков», защитные механизмы и «Игры, в которые

мы играем сами с собой» позволяют им сделать первые шаги в переосмыслении и

перестройке своего поведения. Это важный этап для осознания того факта, что социально-

психологическая поддержка может быть необходима любой семье, хотя и в разной степени,

и что семьи различаются по способам реагирования на стрессовые, конфликтные ситуации и

нормативные кризисы.

В плане осознания студентами социальной сущности семьи представляется важным

занятие, посвященное развитию науки о семье и историческим изменениям семьи и брака. От

кодекса царя Хаммурапи через национальные особенности семейных отношений, через

христианскую модель семьи перед студентами проходят различные типы семейных

отношений, через синергетику рассматривается динамика семейных отношений с позиций

нелинейности, неравновесности, с учетом кризисных периодов. Живой интерес при создании

социально-психологической модели семейных отношений вызвало у студентов понимание

существования различных типов, структур, форм семей и соответствующих им стилей

воспитания.

В рамках направления деятельного осознания социальной сущности семьи авторами

разработана и реализована в клубе проблемно-деловая игра «Как тебе живется, Семья?».

Информационной базой игры стало психологическое здоровье семьи как интегральный

показатель ее функционирования, отражающий качественную сторону социально-

психологических процессов семьи, показателей социальной активности ее членов во

внутрисемейных отношениях, в социальной среде и профессиональной сфере, а также в

состоянии душевного благополучия семьи.

Ориентируясь на формирование позитивного отношения к семье как к ценности, мы

учитывали также необходимость профилактики таких социальных проблем как семейное

насилие, наркомания, алкоголизм, и пр. В плане этого направления несколько занятий

проводят специалисты центра СПИД и центра планирования семьи. Результаты рефлексии

студентами этих непростых занятий показывают, что в силу неопытности или даже страха

молодые люди склонны обращаться за советом и помощью скорее к сверстникам, нежели к

специалисту. В этом смысле данные занятия снимают барьер: участники клуба в случае

появления сомнений по поводу своего здоровья или здоровья партнера без малейших

колебаний обращаются к врачу.

Разумеется, здесь дан далеко не весь перечень тем, освещены далеко не все вопросы,

поднимаемые самими студентами на заседаниях клуба «Молодая семья». Следует отметить,

494

что наши заседания проходят в свободном режиме. Незапланированными могут быть

вопросы, непредсказуемой – реакция на то или иное практическое задание. Вместе с тем

опыт проведения подобных занятий позволяет сделать ряд выводов: во-первых, занятия

такого рода востребованы молодежной аудиторией; во-вторых, выбранные нами формы и

методы работы действительно делают студентов субъектами психолого-педагогического

взаимодействия, активными участниками обсуждения неоднозначных социальных проблем;

495

Подготовка будущих психологов к работе с семьей в Республике Беларусь

Олифирович Н.И., г. Минск,

Белорусский государственный педагогический

университет имени М.Танка

Важно отметить, что в последнее время повысился интерес к семейной психологии:

выходят монографии, посвященные психологии, философии и социологии семьи; проводятся

заседания круглых столов, конференции, семинары, практикумы. Наблюдается рост

поступлений заказов от социальных институтов, обращений населения к психологу с

семейными проблемами. Большинство проблем, с которыми имеет дело психолог, являются

именно семейными в широком смысле, то есть они либо генетически связаны с конкретной

семейной историей, либо функционально встроены в соответствующий семейный контекст.

Даже если они кажутся внешними или случайными по отношению к той семейной ситуации,

в которой живет клиент, все равно нынешняя, прошлая (родительская) или будущая семья

оказывается затронутой, втянутой, вовлеченной в некоторое отношение к его проблеме. И

это отношение может иметь нередко болезненные проявления, как для этого человека, так и

для его, пусть даже отдаленно и отчужденно существующей семьи (А.В. Черников).

Развитие профессионализма в практической деятельности семейного психолога

актуализирует потребность в непрерывном совершенствовании системы подготовки данной

категории специалистов. Профессионализм характеризуется сформированностью у

семейного психолога единого комплекса знаний, умений, навыков, профессиональной

позиции и акмеологических (от греч. «acme» – высшая степень чего-либо) инвариантов.

Знания, умения, навыки можно представить как ролевые характеристики профессиональной

компетентности психолога. Другие компоненты предстают в качестве ее субъектных

характеристик, указывают на отношение психолога к деятельности и на его индивидуальный

стиль работы.

Семейный психолог должен глубоко разбираться в содержании проблематики,

понимать особенности разных типов семей (алкогольные семьи, семьи с насилием,

психосоматические семьи и т.д.), но фокусироваться, прежде всего, на процессе

внутрисемейного взаимодействия, отслеживать особенности семейного взаимодействия.

Признаками того, что современная семья нестабильна, а потому не справляется со

своими специфическими функциями, являются: хроническое (в последние десятилетия)

снижение рождаемости, рост внебрачной рождаемости и числа неполных семей, высокий

уровень конфликтности и рост количества разводов, увеличение числа жестокого обращения

с детьми не только со стороны отцов, но и матерей, сексуальное и психологическое насилие

в семье, привлечение детей и подростков к пьянству и наркотикам, распространение

проституции и альтернативных форм брака и семьи и т.д.

Наш интерес к проблеме подготовки психологов к работе с семьей

9

обусловлен все

возрастающим количеством обращений к психологам с семейными проблемами. Перечень

проблем, с которыми семья обращается к психологу, разнообразен: нарушение детско-

родительских отношений; родительская некомпетентность; трудности в семье, имеющей

больного ребенка (с особенностями в развитии, с онкологическим заболеванием и др.);

развод; трудности повторного брака; сексуальные расстройства; супружеская измена;

насилие в семье и др. Несмотря на расширение сети психологических служб, центров и

частнопрактикующих психологов, на этапе профессиональной подготовки будущих

специалистов к работе с семьей возникает ряд проблем, связанных с двумя основными

вопросами: «Чему учить?» и «Как учить?».

В вузах Республики Беларусь готовят практических психологов различных

специализаций. Опыт показывает, что данные специалисты по окончании высших учебных

9

Работа выполнена в рамках ГНТП «Образование и кадры», № госрегистрации 20033481, 2003-2006 гг., НИР

«Подготовка будущих психологов к работе с семьей».

496

заведений постоянно сталкиваются в работе с трудностями по оказанию психологической

помощи субъектам семейной системы, поскольку в процессе обучения не были

сформированы практические навыки в области работы с семьей. Возникла необходимость

пересмотра старых и разработки новых, более эффективных программ и моделей подготовки

будущих психологов к этому специфическому виду деятельности. Это обусловлено

«пронизанностью» работы психолога в любом учреждении семейными проблемами.

Например, все психологи системы образования проводят семейные консультации, занятия по

подготовке к семейной жизни, семейную диагностику и др.

С целью анализа системы подготовки в данной области нами в 2005-2006 г. были

рассмотрены рабочие учебные планы специализаций и выделены те дисциплины, которые

направлены на подготовку психологов к работе с семьей. Были изучены планы

специализаций «Педагогическая психология», «Социальная психология», «Психология

семейных отношений» факультета психологии БГПУ им. М.Танка, специализации

«Социальная педагогика. Практическая психология» факультет социально-педагогических

технологий БГПУ им. М.Танка, специализации «Дошкольное образование. Практическая

психология» факультета дошкольного образования БГПУ им. М.Танка, специализации

«Семейная психология» Женского института «Энвила», специализации «Практическая

психология» БрГУ им. А.С.Пушкина. Мы проанализировали различные учебные

дисциплины, направленные на подготовку психологов в области работы с семьей в вузах

Республики Беларусь. Студенты изучают как теоретические, так и практико-

ориентированные курсы: психология семьи, семейное консультирование, психологическая

помощь семье, основы семейной психотерапии, арт-терапия в работе с семьей, насилие в

семье, помощь семье с больным ребенком, семейные кризисы, сексология и др.

Анализ показывает, что больше внимания на всех специализациях уделяется

теоретической части, а практическая часть представлена чаще меньшим количеством часов

или их отсутствием. Было выявлено, что количество часов учебных дисциплин,

направленных на подготовку психологов к работе с семьей, варьируется от 110 до 406.

Отношение теоретических занятий (лекции, семинары) к практическим (лабораторным

занятиям) изменяется от 68/32 до 100/0. Очевидно, что количества часов, отводимых на

практическую подготовку к работе с семьей, недостаточно для овладения знаниями,

умениями и навыками в такой сложной области. У студентов зачастую создается иллюзия

профессиональной компетентности, в то время как в реальной деятельности они испытывают

серьезные затруднения и не имеют даже элементарных навыков.

С целью проверки гипотезы о недостаточном количестве времени, уделяемом

практической подготовке будущих психологов к работе с семьей, нами было проведено

исследование, в котором принимали участие 163 студента-психолога выпускных курсов (11

юношей и 152 девушки, возраст испытуемых – от 21 до 25 лет). В исследовании участвовали

студенты: факультета психологии БГПУ им. М.Танка со специализацией «Педагогическая

психология» (вечернее отделение) – 34 человека; со специализацией «Психология

предпринимательской деятельности» (заочное отделение) – 29 человек; со специализацией

«Психология семейных отношений» (вечернее отделение) – 16 человек; факультета

дошкольного образования БГПУ им. М.Танка со специализацией «Дошкольная педагогика.

Практическая психология» (дневное отделение) – 27 человек; факультета социально-

педагогических технологий БГПУ им. М.Танка со специализацией «Социальная педагогика.

Практическая психология» (дневное отделение) – 27 человек; психолого-педагогического

факультета Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина со специализацией

«Практическая психология» (дневное отделение, 4-й выпускной курс) – 15 человек и

специализацией «Психология» (дневное отделение) – 15 человек.

Студентам была предложена анкета, направленная на выявления представлений

студентов об уровне подготовки в области психологии и психотерапии семьи. Она включала

вопросы, направленные на выявление наличия дополнительного образования в области

практической психологии; наличие опыта работы в качестве психолога; самооценку уровня

497

готовности к самостоятельной практической деятельности в области работы с семьей;

степень знакомства с различными направлениями семейной психотерапии (самооценка по 5-

балльной шкале); навык самостоятельного подбора инструментария для диагностики

семейных отношений; степень знакомства с перечисленными в анкете диагностическими

методиками (самооценка по 5-балльной шкале); владение навыками сбора анамнестических

данных о членах семьи и проведения первой консультации; умение по результатам

первичной консультации самостоятельно выявить проблему и наметить пути ее решения;

степень владения групповыми формами работы с семьей; степень знакомства с техниками

работы с семьей. Самооценка по каждому параметру производилась по 5-балльной шкале (1

– не знаком; 2 – встречал название в литературе; 3 – ознакомлен с данными техниками; 4 –

отрабатывал навыки применения отдельных техник на практических занятиях; 5 – применял

техники данной группы на практике). Также выявлялась потребность студентов в

повышении уровня подготовки в области работы с семьей. Кроме того, студенты должны

были выполнить задание, позволяющее интегративно оценить их знания, умения и навыки в

области работы с семьей.

Проведенное нами исследование, направленное на выявление уровня подготовки

будущих психологов к работе с семьей, показало, что свой уровень подготовки в области

работы с семьей студенты оценивают следующим образом: а) не готов – 23,9%; б) не совсем

готов - 26,6%; в) в некоторой степени готов – 44,3%; г) в основном готов - 4,4%; д)

полностью готов – 0,8%.

Наиболее высоко оценивают уровень подготовленности к самостоятельной

практической деятельности в качестве семейного психолога студенты факультета

дошкольного образования БГПУ им. М.Танка (средний балл 2,65), студенты вечернего

отделения факультета психологии БГПУ им. М.Танка со специализацией «Педагогическая

психология» (средний балл 2,63) и «Психология семейных отношений» (средний балл 2,63).

Оценивая степень знакомства с различными теоретическими направлениями семейной

психологии, студенты следующим образом оценили свои знания (средний балл по всем

теоретическим направлениям):

– факультет психологии БГПУ им. М.Танка со специализацией «Педагогическая

психология» (вечернее отделение) – 3,61 балла;

– факультет психологии БГПУ им. М.Танка со специализацией «Психология

семейных отношений» (вечернее отделение) – 3,11 баллов;

– факультет психологии БГПУ им. М.Танка со специализацией «Психология

предпринимательской деятельности» (заочное отделение) – 2,99 баллов;

– факультет социально-педагогических технологий БГПУ им. М.Танка со

специализацией «Социальная педагогика. Практическая психология» (дневное отделение) –

2,51 баллов;

– факультет дошкольного образования БГПУ им. М.Танка со специализацией

«Дошкольная педагогика. Практическая психология» (дневное отделение) – 2,21 баллов;

– психолого-педагогический факультет Брестского государственного университета

им. А.С.Пушкина специализацией «Психология» (дневное отделение) –1,89 баллов;

– психолого-педагогического факультета Брестского государственного университета

им. А.С.Пушкина со специализацией «Практическая психология» (дневное отделение, 4

выпускной курс) - 1,78.

Анализируя необходимую дополнительную подготовку в области работы с семьей,

будущие психологи указали, что нуждаются в знаниях в следующих областях: 1)

теоретические знания по психологии семьи – 55 %; 2) диагностика семейных отношений -

63,6%; 3) семейное консультирование - 83,5%; 4) групповая работа с семьей - 79,5%.

К 5 курсу студенты осознают, что знания и умения в области семейной психологии

необходимы и для успешной профессиональной деятельности, и для того, чтобы реализовать

себя как семьянина, не повторять родительских сценариев, уметь конструктивно разрешать

семейные конфликты и др.

498

Таким образом, подготовка психологов к работе с семьей – многоступенчатый процесс,

включающий:

– теоретическую подготовку (знания в области современных теорий семьи;

– овладение практическими навыками в сфере семейной диагностики, семейного

консультирования, составления коррекционных программ;

– прохождение специально организованной практики, которая позволит студентам

не только приобрести теоретические знания и практические навыки в процессе обучения, но

и получить опыт использования их на практике в работе с реальной семьей и ее членами.

Содержание программ подготовки специалистов в области работы с семьей должно

учитывать следующие тенденции:

– превращение психологии семьи из раздела социальной психологии в

самостоятельную отрасль со своим предметом, методологическими основаниями и методами

исследования;

– увеличение количества психологических служб, центров и консультативных пунктов,

частнопрактикующих семейных психологов, оказывающих психологическую помощь не

только в области детско-родительских отношений, но и в решении проблем супружеского

взаимодействия, трансгенерационных проблем и др.;

– эклектизм и фрагментарность в исследовании семейных проблем, обусловленный,

прежде всего, отсутствием конгруэнтности проблемы – терапии – результата научному

исследованию (принцип Страппа).

Анализ рабочих учебных планов различных факультетов, ведущих подготовку

психологов, показал, что они нуждаются в коррекции: введении дисциплин, направленных

на подготовку будущих психологов к семейной диагностике, профилактической,

консультативной и просветительской работе с семьей, увеличения количества часов

практических и лабораторных занятий, а также использования системного подхода при

обучении работе с семьей.

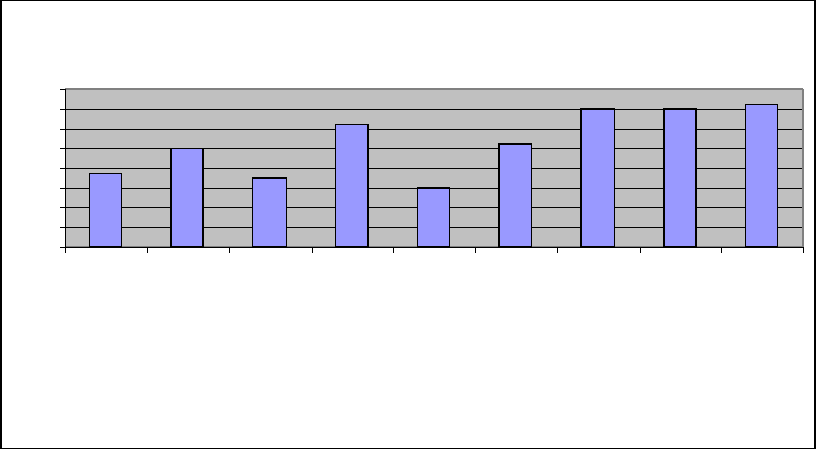

Семейные эмоциональные коммуникации

37%

50%

35%

62%

30%

52%

70%

70%

72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Родительская

критика

Индуцирование

тревоги

Элимирование

эмоций

Внешнее

благополучие

Фиксация на

негативных

переживаниях

Индуцирование

недоверия к людям

Семейный

перфекционизм

Сверхвключенность

Общий показатель

Рис.1. Особенности семейных эмоциональных коммуникаций студентов

по методике А.Б. Холмогоровой, С.В. Воликовой

Почти у половины испытуемых наблюдаются такие дисфункции семейных

эмоциональных коммуникаций как индуцирование недоверия к людям (52%) и

индуцирование тревоги (50%). В таких семьях отмечается фиксация родителей на

возможных трудностях, опасностях жизненных неудачах, проявляется тенденция не доверять

другим людям, видеть их в негативном свете.

499

В числе наименее выраженных дисфункции семейных эмоциональных коммуникации

отмечаются такие как родительская критика (37%), элимирование эмоций (35%), фиксация

на негативных переживаниях (30%). Это проявляется в наличие критики в адрес ребенка,

когда он проявлял негативные эмоции, допускал ошибки, особенно при сравнении с другими

более успешными детьми. В таких семьях наблюдался запрет на выражение эмоций, прежде

всего негативных, склонность родителей фиксироваться на негативных эмоциях.

Таким образом, выявленный общий показатель нарушений в характере семейных

эмоциональных коммуникаций (72%) свидетельствует о восприятии большинством

обследованных студентов своих семей как источников их эмоционального неблагополучия.

Литература:

1. Столин, В.В. Познание себя и отношение к себе в структуре самосознания личности:

Дисс. ...д-ра психол. наук. – М., 1985. – 420с.

2. Холмогорова А.Б. Воликова С.В. Эмоциональные коммуникации в семьях больных

соматоформными расстройствами // Социальная и клиническая психиатрия. 2000.

№4. С.5-9.

3. Холмогорова А.Б. Теоретические и эмпирические основания интегративной

психотерапии расстройств аффективного спектра: Дисс. … д-ра психол. наук .– М.,

2006. – 456с.

4. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Эмоциональные расстройства и современная

культура на примере соматоформных, депрессивных и тревожных расстройств //

Московский психотерапевтический журнал. 1999. №2. С.61-90

5. Чеснова И.Г. Межличностные отношения в семье как фактор формирования

эмоционально-ценностного самоотношения подростка: Автореферат дисс. … канд.

псих. наук. – М., 1987. – 27с.

6. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. – М.: Медицина, 1990. –

192с.

Динамика глубинно-психологических конфликтов женщины в брачных отношениях

Павлова О.Н., г. Москва,

Русское психоаналитическое общество,

Национальный институт им. Екатерины Великой

В некоторых случаях обращающихся за психологической помощью женщин мы

отмечаем иногда сразу, а порой и спустя длительное время, разнообразные проблемы и

трудности в брачных и семейных отношениях. Многие из них не так легко объяснимы и

трудно поддаются психотерапевтическому воздействию. Как выясняется в процессе

психоаналитически ориентированного психотерапевтического взаимодействия, которое в

силу своей пролонгированности и направленности на рассмотрение всяких мелких и тонких

деталей, которые остаются вне внимания в повседневной жизни в силу ориентированности

нашей цивилизации на глобализационные процессы, характеризующиеся выделением

главного из массива информации, быстротой и скоростью, а также отличительных

особенностей метода психоаналитического исследования и помощи, существуют некоторые

специфические обстоятельства, играющие важную роль в реализации женщиной семейных

отношений. Психоаналитический метод исследования и «реабилитации» личности и

позволяет выявить и проследить причины глубинных внутриличностностных

дезорганизаций вглубь времен личной истории женщины. Кроме того, используя

динамический инструментарий, есть возможность обнаружить некоторые важные факторы,

лежащие за гранью сознательных представлений о неудачах женщины в семейном бытие.

Осознание и проработка которых, как показывает опыт многих клинических

500