Захарова Е.И. (ред.) Психологические проблемы современной семьи

Подождите немного. Документ загружается.

взаимодействий, становится ключевым трансформационным моментом, принося изменения в

сторону решения поставленных терапевтических задач.

На протяжении длительного времени, если не всей жизни женщины, имеющей

нарушения в области семейных отношений, большую часть эволюционного пути, которую

проделывает ее психика от состояния маленькой девочки до взрослой женщины, она

находится в ситуации неудовлетворенности в отношениях родительской семьи. Девочка

испытывает целый комплекс пролонгированных во времени чувств, играющих роль

постоянно существующей кумулятивной травмы, которая в свое время наложит отпечаток на

формирование женской идентичности, в особенности ее половых аспектов и

интерсубъективных компонентов, связанных с интеракциями в человеческих отношениях, в

том числе и семейных. Среди ведущих составляющих данного патологизированного

эмоционального поля, созданного вследствие влияния анормальной внешней семейной

среды мы можем назвать: массированные тревоги и разочарования в отношениях, связанные

с дефицитарностью или переизбыточностью любви, внимания и заботы со стороны

родителей, вследствие испытываемой длительной фрустрации и депривации в семейном

кругу, сопровождающиеся беспомощностью что-либо изменить в контуре отношений,

созданных союзом патологии родителей, скрепленных браком. Недовольство женщины

существованием в родительской среде рождает идеализированные фантазии о создании в

будущем собственной, удовлетворяющей ее сознательные амбиции и бессознательные

желания семьи.

Исследуя глубинный мир женщины на протяжении более чем 12 лет, как в процессе

знакомства с немногими литературными источниками, излагающими концепции, теории и

идеи о женской идентичности, так и из непосредственного клинического наблюдения, мной

было накоплено достаточное количество практического материала, который в данном случае

может быть использован для обоснования выводов, имеющих непосредственное отношение

к патологии женщины в сфере брачных отношений, которые частично и изложены в данной

статье. В данном тексте нет цели говорить о внешних проблемах в интеракциях мужчина-

женщина в семье, которые можно отметить в нашей современной культуре и обществе. О

гендерном дисбалансе и всех вытекающих негативных последствиях во внешнем социальном

контуре отношений и сознательных компонентах женской личности в этой сложной

сложившейся на сегодняшний момент ситуации ведутся серьезные научные исследования и

написано достаточное количество в области психологии, гендерных исследований,

философии, сексологии и феминологии.

В данном случае мне хотелось предложить психоаналитическое теоретическое

осмысление, опирающееся на идеи У. Биона о динамике групп, глубинно психологических

конфликтов женщины, подстилающих семейно-брачные трудности женщины в современном

мире. Сам У. Бион, как это можно видеть из его трудов, никогда не акцентировался в своем

научном поиске на вопросах пола. Темы сексуальности и половой идентичности как будто

бы случайно выпали из его работ и ореола размышлений. В этом плане ему не удалось

пролить свет на то, что было ранее «темным пятном», как, по словам его жены, Франчески

Бион, он рассказывал о процессе своих теоретических озарений, используя в качестве

ассоциации цитату из письма З.Фрейда к Лу Андеас-Саломе (Бион Ф., 2008).)

Однако его теории могут стать хорошим проводником и в сексуально-половых

областях эмоционального царства личности. В настоящее время в процессе дальнейшего

применения наследия У. Биона его оригинальные научные подходы, рожденные в

междисциплинарном контексте на стыке психоанализа, философии, математики, психологии,

и их сегодняшнее переосмысление и дальнейшая эктраполяция способствуют

возникновению нового видения, в атмосфере которого становятся более понятным

некоторые трудные для понимания места в женской половой идентичности.

Теория групп и групповой динамики, предложенная У.Бионом и изложенная им в

множественных текстах с объединенным названием «Переживания в группе…», среди

прочих его печатных работ, имевших самую большую популярность на протяжении более

501

чем 50 лет и до настоящего времени, включающих созданный им аппарат для осмысления

психоаналитических клинических данных, направленных на понимание ментального

устройства человека через социальные и средовые факторы.

В отношении динамики процессов, существующих в групповом взаимодействии, на

базе опыта происходящего в психотерапевтической группе У. Бион вводит понятие базового

допущения как некой центральной идеи, патологическим образом сплачивающей и

организующей группу в единый организм и предохраняющей (не всегда успешно) от

дезинтеграции (Бион У., 2008). Обратим внимание, что понятие группа для У.Биона не есть

что-то конкретное, а носит весьма широкий смысл и варьируется от семейной «первичной

ячейки» до больших социальных объединений людей, таких как армия или религиозные

сообщества. Здесь следует отметить, что многие психоаналитики (М.Кляйн, У. Бион и др.)

считают первой социальной группой, с которой сталкивается человек в самом нежном своем

возрасте, его семью.

Возвращаясь к базовому допущению, надо отметить, что данный теоретический

конструкт позволяет осмыслить общие идеи бессознательных влечений, зарождающихся и

носящих формирующий и трансформационный характер в пространстве сознательных и

бессознательных коммуникаций в группе.

Рассматривая формы искаженного семейного строительства современной женщины, я

хотела бы начать с преамбулы, посвященной самой форме этих отношений в ракурсе

генетических предпосылок возникновения данных форм. Сразу отметим, что в ракурсе

рассмотрения не семейные отношения «здесь и сейчас» в одной отдельно взятой семье и не

их реальное развитие во времени по мере организации и эволюции семьи. Это не отношения

вообще, между двумя отдельно взятыми индивидуумами, скорее их можно назвать формами

патологической связи во взаимодействии, в базисе которой лежит сплав двух патологий двух

различных личностей, которые можно было бы назвать семейными формами семейной

патологии, среди которых мы рассмотрим два вида.

Первая форма этого «как бы брака» имеет отношение к отыгрыванию инфантильных

внутриличных конфликтов женщины в попытке «заживать», «залечить» старые раны,

заштопать «дыры» разорванного конфликтами своего ментального поля. Именно по этим

причинам и с этими целями создается такая семья женщиной (а не для реализации своего

женского начала в любви с мужчиной и последующем материнстве), которая станет средой,

где бессознательно женщина реализует попытку поставить сцену детской травмы на новый

лад с новым, лучшим «концом», не таким, какой привел к нарушению (в разной степени,

разного вида) в ментальном функционировании.

Второй формой семейного функционирования женщины может быть иллюзорные

формы установления отношений «как если бы», корнями также уходящие в сформированные

в далеком детстве прото-фантазии, главными действующими персонажами которой являются

члены идеальной семьи. Идеальный муж наделен строго определенными функциями и ролью

(кормилец, защитник, всезнающий, всепонимающий, оберегающий, спасающий,

поддерживающий и т.д.), ожидаемый или имеющийся ребенок в активно воплощаемых

женщиной фантазиях есть продолжение инфантильной игры маленькой девочки в игрушки –

куколка, которая радует девочку, не причиняет беспокойств (не болеет, «ведет себя хорошо»,

не имеет собственных желаний, которые могли бы войти в противоречие с материнскими).

Любое расхождение с ожиданиями женщины, вызванное чувствующимися ей

расхождениями с ее бессознательными прото-фантазиями, вызывает внутренние конфликты,

рождающие эмоциональные переживания спектров агрессии и тревоги. Из внутреннего

психического поля женщины по мере переполнения импульсы начинают выплескиваться во

внешнюю сферу отношений.

Этим процессам способствуют специфическим образом организованные вокруг

бессознательных конфликтов внутриличностные структуры объектных отношений женщины

в ее ментальном поле, которые обуславливают внешние отношения, существующие в семье,

окрашенные определенными особенностями. Эти специфические факторы можно

502

попробовать проанализировать с помощью идеи базовых допущений, предложенной У.

Бионом. Здесь мы попытаемся использовать реверсивное движение мысли и вернемся от

идеи группы обратно к индивиду. О возможности такой процедуры говорят слова З. Фрейда

о том, что индивидуальную и групповую психологию нельзя отделять друг от друга, так как

психология индивидуума уже включает в себя взаимоотношения индивидов (Фрейд З., 2007).

Эксплуатируя умозрительное философское представление (например, Г. Зиммеля) о

женщине как множестве, объединяющем в себе разрозненные элементы психического поля,

можно выдвинуть предположение о том, что существующие в ее внутрипсихическом поле

внутренние объекты подчиняются законам групповой динамики, обуславливая организацию

взаимосвязей с внешними объектами группы – семья (Зиммель Г., 1996). Отсюда вывод, что

женщина в силу специфики своей внутренней организации сама существует как группа в

отношении того, как она строит свое семейное окружение. Попытаемся описать динамику

процессов происходящих в семье, где женщина строит отношения в соответствии со своей

внутрипсихической патологией. Можно выдвинуть предположение, что вся семейная

история такой женщины укладывается в три этапа (отметим, что все три этапа или стадии

могут проявляться как последовательно, одна за другой, так и независимо друг от друга),

которые представлены У. Бионом в виде трех базовых допущений для групп: «зависимость»,

«образование пары» и «борьба-бегство» (Бион У., 2008). Женщина постепенно по мере

организации семьи переходит от одного базового допущения к другому или «отдает

предпочтение» одному или двум из постулированных трех, этот процесс на разных стадиях

его прохождения мы наблюдаем в клинической практике работы с женщинами-пациентками.

Эти механизмы столь прозрачны и проявлены столь выпукло, что думаю, мы можем видеть,

как окружающие нас женщины порой организуют свои отношения, которые мы могли бы

поставить в соответствие с описанными У. Бионом тем или иным базовым допущением и без

аналитических процедур.

На стадии базового допущения, названного У. Бионом «зависимость», где центральной

идеей является поиск вождя, женщина находится во власти сознательных или

бессознательных стремлений предоставить себя в руки мужчины как вождя, основная роль и

задача которого, ожидаемая женщиной, возглавить «сообщество», которое и представляет

собой ментально «женщина», дать защиту и подпитку – материальную и духовную.

Достигнув желаемого, найдя предводителя для виртуальной группы, которую и представляет

ее внутренний мир, женщина переходит к стадии второго базового допущения, «образование

пары». В этом состоянии она соединяется с мужчиной в пару, смысл существования которой

в рождении ребенка, на которого возлагаются надежды о спасении. В этих бессознательных

фантазиях и, как следствие, во внешних коммуникациях в отношениях мужчины и женщины

в семье нерожденный или уже существующий ребенок – центральная фигура, мессия.

Фантазия о ребенке-мессии характеризуется в эмоциональном поле возникновением чувства

надежды, которая дает ощущение, что что-то можно все-таки изменить и жизнь наладится.

Это касается внутриличностного поля женщины, ее самоощущения и эмоциональных

конфликтов, дисбалансирующих ментальное пространство, следствием которых являются

факторы неудовлетворенности женщины собой, окружением, своей жизнью и своей ролью в

социуме и реализацией. Оптимистические чувства, возникающие в состоянии базового

допущения «образования пары» в действительности являются рационализациями,

имеющими цель осуществить временное смещение и найти компромисс с чувством вины –

«радость, испытываемая при переживании чувства надежды, оправдывается ссылкой на

будущий результат, который считается с нравственной точки зрения безупречным» (Бион У.,

2008, с.57). Кроме того, эти упования женщины рождают у нее новые настроения, которые

являются полной противоположностью переживаний ненависти, деструктивности и

отчаяния, что долгое время было характерно для ее перманентно ощущаемого внутреннего

состояния. Но, говоря словами У. Биона «надежда живет только до тех пор, пока остается

надеждой» (Бион У., 2008, с. 58). Этот постулат женщина может реализовать и продолжить

свое существование в необходимых ей чаяниях, содержащих ее в плену надежды,

503

бессознательно препятствуя появлению ребенка на свет. Таким образом, данная ситуация

способствует возникновению внутриличностных конфликтов женщины, обеспечивающих

бесплодие на почве психологических причин. Если же ребенок рождается и «проваливается»

в роли мессии по спасению женщины от ее же внутренних психологических проблем,

осуществляется переход к следующей стадии базового допущения «борьбы-бегства», где

женщина «убегает» от отношений со своим мужем в работу, невроз или психоз или поиск

другого лучшего мужчины или ищет в супруге врага, объявляя его виновником всех своих

бедствий.

Являясь устроительницей и организатором семейного очага, в отличие от мужчины,

который более ориентирован на внешние по отношению к семейному кругу функции,

именно женщина «отвечает» за эмоциональную атмосферу в своей семье, являясь «климат-

генератором» и «климат-контролем» в силу своей природной способности быть более

ориентированной на чувственные сферы, которым она придает гораздо больше внимания и

важности, чем это можно отметить у мужчины (это не обозначает то, что мужчина менее

эмоционален). Об этом все время забывают современные женщины в спровоцированной

феминизмом погоне за равноправием, и, как я часто сталкиваюсь в процессе семейных

консультаций, даже активно протестуют против такого мнения, мгновенно парируя: «Ну

почему опять и именно я?». Обычно, если в семье существуют эмоциональные конфликты,

мы привыкли считать в психотерапевтической практике, что обе стороны, и мужская, и

женская в равных долях, несут ответственность за сложившиеся обстоятельства. Но является

или может ли мужчина «быть использован» так же, как и женщина, в качестве «рычага

приложения силы» для психотерапевтического изменения сложившейся семейной

атмосферы в сторону ее оздоровления, или все же в свете сказанного женщина больше и

лучше подходит для трансформационных целей.

Литература:

1. Бион У.Р. Групповая динамика: новый взгляд // Идеи У.Р. Биона в современной

психоаналитической практике. Сборник научных трудов. Материалы Международной

психоаналитической конференции. 13-14 декабря 2008, г. Москва / Под ред. А.В. Литвинова,

А.Н. Харитонова. – М.: Издательский проект «Русское психоаналитическое общество», 2008.

2. Бион Ф. Дни наших жизней // Идеи У.Р. Биона в современной психоаналитической

практике. Сборник научных трудов. Материалы Международной психоаналитической

конференции. 13-14 декабря 2008, г. Москва / Под ред. А.В. Литвинова, А.Н. Харитонова. –

М.: Издательский проект «Русское психоаналитическое общество», 2008, С. 42.

3. Зиммель Г. Женская культура // Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М., Юристъ, 1996.

4. Фрейд З. Психология масс и анализ Я // Вопросы общества и происхождение религии.

– М: ООО «Фирма СТД», 2007, С. 65.

504

Эффективность партнерства в родах в связи с мотивацией супругов

Парцалис Е.К., г. Москва,

МГУ имени М.В. Ломоносова

На данный момент исследований психологического аспекта эффективности

партнерских родов очень мало, так как для нашей страны это только недавно стало

актуальным, решение этого вопроса все еще находятся на уровне житейского опыта.

Рекомендуют или не рекомендуют рожать вместе с мужем, исходя из личного опыта, а так

как те пары, которые рожают вместе, обычно подготовлены (ходили на курсы по подготовке

к родам, читали литературу), то они приобретают положительный опыт. Но есть сомнение по

поводу того, что это можно распространять на все пары.

Целью нашей работы было изучение мотивации супругов на участие в партнерских

родах и ее связи с эффективностью родов.

Мы предполагали, что существуют мотивы супругов, способствующие высокой

эффективности партнерских родов, также как и мотивы, снижающие их эффективность.

Характеристика выборки.

В исследовании приняли участие 40 пар, рожавших вместе. Возрастной диапазон

мужчин колебался от 21 года до 46 лет. 35% мужчин – в возрасте от 20 до 25 лет, 30%

мужчин – от 26 лет до 30, 25% мужчин – от 31года до 35 лет, 10% мужчин – в возрасте от 38

до 46 лет.

Возрастной диапазон женщин, принявших участие в исследовании: от 18 до 43 лет.

47% женщин – в возрасте от 18 до 25, 34% женщин – от 26 до 30 лет, 10% – от 31 года до 35

лет, и 7,5% – от 36 до 43 лет.

В результате исследования нам удалось зафиксировать широкий веер мотивов участия

в партнерских родах. Наиболее частыми причинами участия мужей в партнерских родах

оказались желание оказать моральную поддержку супруге и стремление контролировать

ситуацию родов. В то же время не менее 20% опрошенных мужчин выражают желание

участвовать в ритуальном перерезании пуповины, проконтролировать врачей или просто

присутствовать на родах, т.к. «интересно».

Мотивация женщин также разнообразна. Большинство женщин также ожидают от

партнера моральной поддержки, поэтому можно говорить о высокой степени

согласованности супружеских мотивов.

Для того, чтобы определить характер связи той или иной мотивации с эффективностью

поведения супругов в родах, нами в сотрудничестве с акушерами было разработано

методическое средство. После родов акушеры заполняли опросный лист, оценивая

особенности поведения супругов. Анализируя связь указанных характеристик, нам удалось

конкретизировать понятие эффективного поведения в родах. Оно оказалось значимо связано

с контактностью роженицы и активностью супружеской коммуникации. Высоко

эффективными акушеры оценивают те роды, в которых женщина собранна, внимательна к

своему состоянию и к рекомендациям врача, спокойна и рациональна. Вклад в эффективное

протекание родов вносят те мужчины, которые реализуют функцию посредника между

супругой и медицинским персоналом.

Определив таким образом особенности поведения, определяющего эффективность

родов, нам удалось разделить выборку на группы «эффективных» и «неэффективных»

партнеров и проследить связи с их мотивацией участия в партнерских родах.

Было установлено, что с высокой эффективностью партнерского поведения в родах

связаны такие мотивы женщин, как «моральная поддержка», «участие в значимом для семьи

событии», и такие мужские мотивы, как «оказание моральной поддержки», «оказание

физической поддержки» и «контроль над ситуацией в целом».

Неэффективными в своем партнерстве оказались такие женщины, которые стремились

к участию мужа, стремясь обеспечить «контроль врачей» и под влиянием тревожных

505

переживаний («чтобы страшно не было»). Мужчины, которые решились на участие в родах

под влиянием желания обеспечить «контроль врачей», также оказались неэффективными в

своем партнерстве. Не смогли реализовать свою функцию и те, которые решились на

партнерство по просьбе жены («жена попросила»).

Таким образом, результаты нашей работы свидетельствуют о том, что мотивация

участия в партнерских родах служит предпосылкой эффективного или неэффективного

поведения супругов. Существуют мотивы, наличие которых можно было бы

квалифицировать как противопоказание к участию в партнерских родах.

506

Изучение психических состояний матерей детей, страдающих детским церебральным

параличом

Певнева А.Н., г. Минск,

Белорусский государственный педагогический университет

имени Максима Танка

Проблемы семьи, в которой воспитывается ребенок с отклонениями психофизического

развития, рассматриваются в большей степени с точки зрения проблем самого ребенка.

Большое внимание уделяется реабилитации больных детей, их обучению и воспитанию, в то

время проблемы родителей остаются за пределами оказываемой помощи. Однако они

нуждаются в не менее пристальном внимании со стороны специалистов, так как испытывают

тяжелейшие стрессовые расстройства []. Рождение неполноценного ребенка приравнивается

по степени тяжести стресса к переживаниям утраты супруга, тюремному наказанию [, с.

378]. Установление инвалидности ребенка является для родителей чрезвычайно сильным и

значимым психотравмирующим фактором. По мере роста и развития ребенка-инвалида в

семье возникают новые стрессовые ситуации, новые проблемы, к решению которых

родители бывают совершенно не подготовлены. В этот момент жизни нарушаются семейные

отношения, особенно между родителями и детьми. Искаженное поведение родителей в связи

с переживаемым стрессом приводит к нарушению взаимодействия с социумом, расстройству

супружеских отношений, нарушению репродуктивного поведения (при небольшом риске

отказываются зачать, а при большом – страстно желают это сделать) [, с. 378].

Семьи детей больных детским церебральным параличом испытывают целый ряд

проблем, связанных с болезнью и лечением ребенка, и нуждаются во внимании и

квалифицированной поддержке. Результаты лечения детей с двигательными нарушениями

зависят не только от физического и психического благополучия ребенка, но и от состояния

членов его семьи, и в первую очередь матери, так как она является самым близким и

значимым для ребенка человеком. Родившийся ребенок, почти не обладая никакой

самостоятельностью, в то же время является частью диады «мать-ребенок». «Мать –

основное условие жизнедеятельности ребенка и его развития. Мать формирует его как

будущую личность, способную противостоять изменениям среды и бороться со стрессом» [,

с. 99].

Рождение ребенка с двигательной патологией воспринимается родителями как

величайшая трагедия, и стресс оказывает сильное деформирующее влияние на психику

обоих родителей. Обычно отцы не склонны драматизировать ситуацию (Graham, 1991), в то

же время матери часто впадают в депрессию, испытывают чувство вины (Eiser, 1990).

Поэтому у матерей, как правило, проявляется больше психических симптомов в связи с

болезнью ребенка, чем у отцов (Engstrom, 1991) [, С. 309–315].

В силу традиционного распределения обязанностей между мужем и женой матери

находятся с детьми-инвалидами постоянно, выполняя тяжелые повседневные обязанности по

уходу за ребенком с двигательной патологией, и оказываются под влиянием стресса

значительно более длительное время. Среди трудностей, с которыми приходиться

сталкиваться матери ребенка с тяжелыми двигательными нарушениями можно отметить

следующие:

− необходимость постоянного ухода и внимания со стороны матери, в связи с чем

приходится менять привычный образ жизни, что не всегда воспринимается ею адекватно;

− психическое и эмоциональное напряжение, связанное с изменением стереотипов и

моделей воспитания (известные стереотипы и модели воспитания часто оказываются не

применимы ввиду специфичности нарушения);

− эмоциональное напряжение, связанное с длительным периодом постановки диагноза у

ребенка;

507

− длительность и интенсивность тяжелого нарушения у ребенка, ставит под сомнение

социально желательный образ матери и др.;

− эмоциональное, психическое и физическое напряжение, связанное с длительностью и

интенсивностью, результативностью лечения ребенка;

− ответственность за принятие решений по поводу лечения ребенка, выполнение всех

медицинских предписаний;

− трудности, связанные с воспитанием ребенка, тяжело устанавливать необходимые

ограничения, воспитывая ребенка с заболеванием;

− страх возникновения новых проблем, либо возвращения старых, страх, что лечение не

будет удачным.

Физическое и эмоциональное напряжение, необходимость постоянного внимания к

ребенку, сосредоточенность на его нуждах оказывают непосредственное влияние на

эмоциональные реакции и поведение матерей, а также на способность должным образом

приспособиться к новым условиям жизни.

Со временем возрастающая психическая напряженность матери не только не

ослабевает, но и ведет к появлению экзистенциальной фрустрации, которая заключается в

невозможности реализации человеком потребности в стремлении к смыслу, утрате жизни и

отсутствии возможности обрести ее вновь. Утрата смысла создает благоприятную почву для

возникновения экзистенциального вакуума, рассматриваемого как переживание человеком

собственного существования состояния «оторванности» от прошлого, «потерянности»

настоящего и «недосягаемости» будущего, сопровождающееся тоской, скукой, апатией [].

В отечественной литературе проводятся исследования, изучающие семьи детей с

особенностями в психофизическом развитии, которые посвящены изучению социальных

проблем, анализу влияния семейного воспитания на развитие особого ребенка, его

социальной адаптации и интеграции в общество, а также взаимоотношению матери и

ребенка с особенностями в развитии (Д.Н. Исаев, 2000, 2003; Е.Е. Ляксо и др. 2006; Е.А.

Савина, 2002; О.Б. Чарова, 1999; В.В. Ткачева, 2009; С.М. Хорош, 1991 и др.).

В нашем исследовании приняли участие 66 матерей, воспитывающих детей

дошкольного возраста с детским церебральным параличом (экспериментальная группа, в

дальнейшем ЭГ), и 66 матерей, воспитывающих детей дошкольного возраста с нормой в

развитии (контрольная группа, КГ). Опрос матерей, воспитывающих детей с нормой в

развитии дошкольного возраста, проводился с целью выявления различий, если они есть, в

психических состояниях.

Исследование психических состояний проводилось при помощи «Клинического

опросника для выявления и оценки невротических состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич)

[, С. 545–552]. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы MS

Excel, Статистика 6.0. Для сравнения средних величин двух выборок нормального

распределения использовался t-test (t-критерий Стьюдента).

При обработке полученных результатов «Клинического опросника для выявления и

оценки невротических состояний» использовались таблицы значений диагностических

коэффициентов по шести шкалам, затем диагностические коэффициенты суммировались.

Показатель больше +1,28 указывает на уровень здоровья, меньше (–1,28) – болезненный

характер выявляемых расстройств (рис. 2).

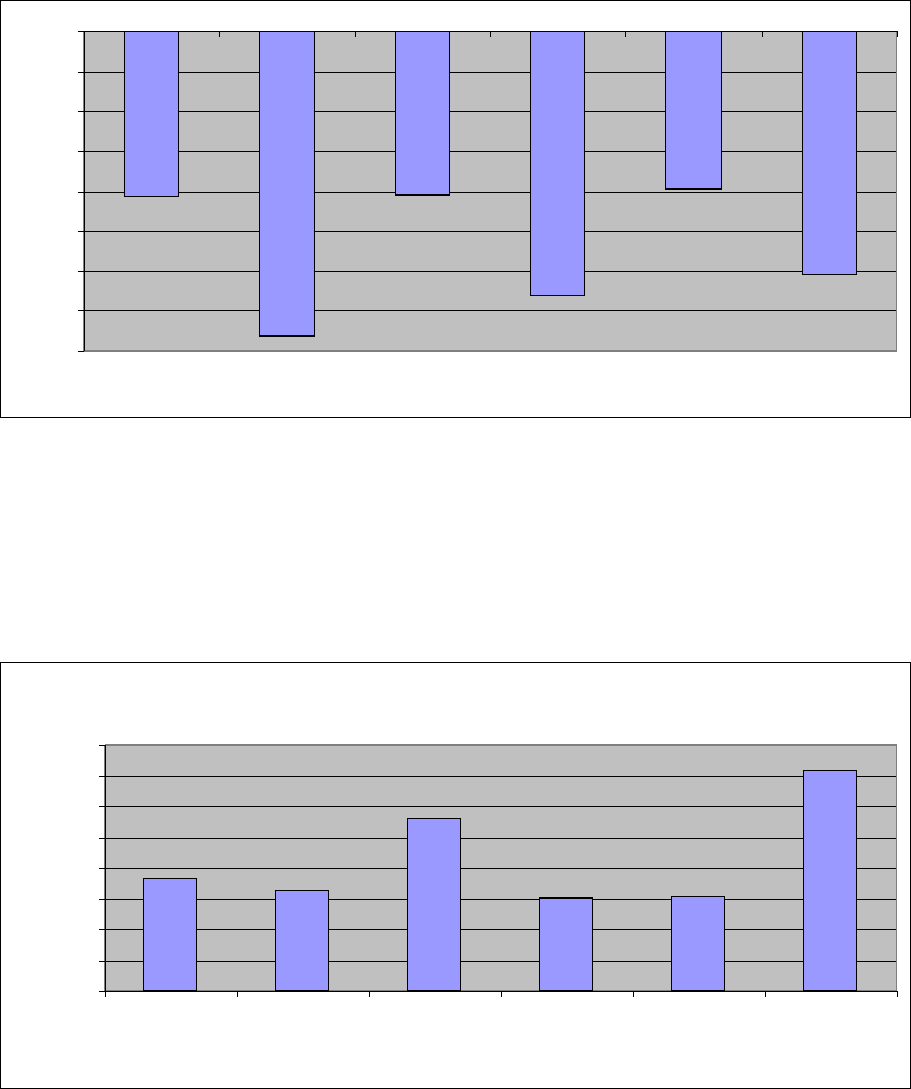

Анализ полученных результатов выявил нарушение психических состояний у

испытуемых из ЭГ: показатель «шкалы тревоги» составил –4,14 баллов; «шкалы

невротической депрессии» – (–7,617) баллов; «шкалы астении» – (–4,09) баллов; «шкалы

истерического типа реагирования» – (–6,615) баллов; «шкалы обсессивно-фобических

нарушений» – (–3,94) балла; «шкалы вегетативных нарушений» – (–6,09) балла (рис. 1).

Полученные результаты соответствуют литературным данным о наличии выраженных

психологических проблем в семьях, имеющих детей с двигательными нарушениями [].

508

-4 ,14606

-7 ,6174242 4 2

-4,0 9030303

-6 ,6 1545454 5

-3 ,9 4954545 5

-6 ,0 868181 82

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

шт шн д ша ши тр шо фн швн

шкалы

диагностические коэффициенты

Рисунок 1. Результаты тестирования ЭГ. ШТ – ткала тревоги; ШИТР – шкала истерического типа реагирования;

ШНД – шкала невротической депрессии; ШОФН – шкала обсессивно-фобических нарушении; ШВН – шкала

вегетативных нарушений.

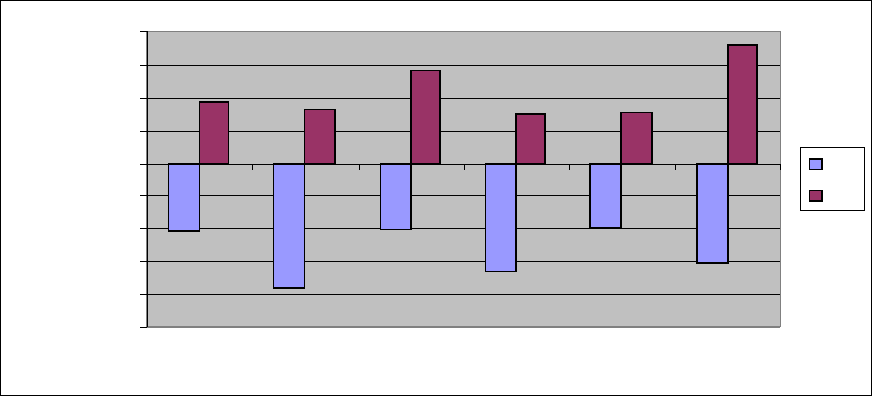

Полученные результаты КГ указывают на уровень здоровья: показатель «шкалы

тревоги» составил – 3,67 баллов; «шкалы невротической депрессии» – 3,26 баллов; «шкалы

астении» – 5,63 баллов; «шкалы истерического типа реагирования» – 3,01 балла; «шкалы

обсессивно-фобических нарушений» – 3,05 балла; «шкалы вегетативных нарушений» – 7,17

баллов. Данные результаты представлены на рисунке 2.

3,673939

3,262424242

5,631363636

3,004545455

3,051969697

7,167272727

0

1

2

3

4

5

6

7

8

шт шнд ша шитр шофн швн

шкалы

диагностические коэффициенты

Рисунок 2. Результаты тестирования КГ. ШТ – ткала тревоги; ШИТР – шкала истерического типа реагирования;

ШНД – шкала невротической депрессии; ШОФН – шкала обсессивно-фобических нарушении; ШВН – шкала

вегетативных нарушений.

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что показатели были

снижены по всем шкалам у матерей, воспитывающих детей с детским церебральным

параличом, по сравнению с матерями, воспитывающими детей с нормой в развитии. Данные

различия наглядно представлены на рисунке 3.

509

-4,1461

-7,6174

-4,0903

-6,6155

-3,9495

-6,0868

3,67394

3,26242

5,63136

3,00455

3,05197

7,16727

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

шт шнд ша шитр шофн швн

шкалы

диагностические

коэффициенты

ЭГ

КГ

Рисунок 3. Результаты тестирования ЭГ и КГ. ШТ – ткала тревоги; ШИТР – шкала истерического типа

реагирования; ШНД – шкала невротической депрессии; ШОФН – шкала обсессивно-фобических нарушении;

ШВН – шкала вегетативных нарушений.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что у матерей детей с тяжелой

формой детского церебрального паралича наблюдается нарушение психического состояния в

большей степени, чем у матерей детей с нормой в развитии. Данный вывод был подтвержден

результатами статистического анализа. Средние значения по шести шкалам «Клинического

опросника для выявления и оценки невротических состояний» КГ оказались статистически

значимо выше средних значений по шести шкалам ЭГ с уровнем значимости (p≤0,0001).

Матери детей с особенностями в развитии указывают на колебания артериального

давления, бессонницу, давящие боли в области сердца, частые головные боли и

головокружения, общую усталость, отсутствие сил. У испытуемых появляются тревога и

страх относительно будущего ребенка, сопровождающиеся пессимистической оценкой,

мыслями о собственной виновности. Каждый день сопровождается постоянной

подавленностью, в утренние часы отмечается разбитость, тяжесть, недовольство собой и

окружающими. Ритм жизни, требующий физической и моральной нагрузки, подтачивает

силы, вызывает переутомление и чувство одиночества, потерянности, что ведет к

соматическому неблагополучию и астенизации женского организма

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, что наиболее

серьезные проблемы в психическом состоянии испытывают матери, воспитывающие детей с

детским церебральным параличом. В вязи с этим возникает необходимость сохранения и

поддержания психического состояния матерей детей с тяжелыми двигательными

нарушениями, так как именно мать является тем ресурсом для ребенка, который вселяет

уверенность, дает силы к преодолению трудностей.

Знание психического состояния может способствовать выбору адекватных мер

психокоррекции, разработке и внедрению рекомендаций в практическую деятельность

психологов, дефектологов, социальных педагогов, направленных на поддержание матерей,

воспитывающих детей с двигательными патологиями. В ходе реализации необходимо

использовать системный подход, включающий, с одной стороны, пути оптимизации лечения

и реабилитации детей-инвалидов, с другой, мероприятия по поддержке матерей.

Литература:

1. Рыженко И.В. Особенности реагирования родителей на присутствие в семье ребенка-

инвалида. Вероятностные пути психологической помощи / И.В. Рыженко, М.С.

Карданова. // Мир психологии – 2000. – № 3. – С. 242–245.

2. Исаев Д.Н. Умственная отсталость детей и подростков / Д.Н. Исаев. – Спб.: Речь, 2003. –

389 с.

510