Анастасиади Г.П. Конспект лекций по курсу управление качеством

Подождите немного. Документ загружается.

I(1:2, O

n

)=n[m

1

log(m

1

/m

2

)+(m

1

-m

2

)]

При m

1

<m

2

I(1:2)=0.

Пример 4. при условиях примера 1, установленный уровень брака р

0

=0,03 (гипотеза

Н

1

), критический уровень брака для принятия управленческого решения р

кр

=0,10 (гипотеза

Н

2

), определить уровень брака р* (σ

*

2

) в выборке из n изделий, при котором информация

относительно принятых гипотез равна I(*:H

2

)=I(*:H

1

). В зависимости от предполагаемого

или обоснованного вида распределения случайной величины брака возможны различные

оценки его характеристики для принятия решения.

А. Если реализуется биномиальное распределение

р*=log(q

1

/q

0

)/log(p

0

q

1

/p

1

q

0

)= 0,0585.

Б. Для распределения Пуассона, при условии, что m=np,

p*=( р

кр

- р

0

)/log

2

(р

кр

/р

0

)=0,0575.

В. Для нормального распределения с параметрами Р

0

(а

0

, σ

0

2

) и Р

кр

(а

кр

, σ

кр

2

) и показателями

выборки а

*

и σ

*2

информация показателей выборки относительно Р

0

и Р

кр

равна

I(P

0

: Pкр; P

*

)=1/2*log(σ

кр

2

/σ

0

2

)-1/2+σ

0

2

/2σ

кр

2

+n(a

кр

-а

0

)

2

/2σ

кр

2

В.1. Для случая равных дисперсий σ

кр

2

=σ

0

2

условие равенства информации выполняется

при а

*

=(a

кр

+а

0

)/2=0,065, что является следствием симметричности нормального

распределения.

В.2. Для случая равенства математических ожиданий a

кр

=а

0

дисперсия оценивается по

соотношению σ

2

=np(1-p), следовательно, σ

0

2

=n0,029 и σ

кр

2

=n0,090

σ

*2

=log

2

(σ

кр

2

/σ

0

2

)/(1/σ

0

2

-1/σ

кр

2

)=n0,0517 или а*=р*=0,0547.

Принятие решения в общем случае нормального распределения с переменными

математическим ожиданием и дисперсией

Реальный производственный процесс сопровождается действием обусловленных и

случайных факторов, которое вызывает одновременное изменение среднего значения

параметра и его отклонения. При этом их одновременное изменение меньше, чем в случае

постоянства математического ожидания или дисперсии.

Количество информации для случая двух нормальных распределений с параметрами

Р

0

(а

0

, σ

0

2

) и Р

кр

(а

кр

, σ

кр

2

) и показателями выборки а

*

и σ

*2

объемом n информация

показателей выборки относительно Р

0

и Р

кр

по С. Кульбаку определяется соотношением

I(P

0

: Pкр; P

*

)=1/2*log(σ

кр

2

/σ

0

2

)-1/2+σ

0

2

/2σ

кр

2

+n(a

кр

-а

0

)

2

/2σ

кр

2

141

Условие равенства информации параметров выборки относительно параметров

граничных распределений I(*:H

2

)=I(*:H

1

) имеет вид:

1/2*log(σ

*2

/σ

0

2

)-1/2+σ

0

2

/2σ

*2

+n(a

*

-a

0

)

2

/2σ

*2

=1/2*log(σ

кр

2

|σ

*2

)-1/2+σ

*2

/2σ

кр

2

+n(a

кр

-а

*

)

2

/2σ

кр

2

Введение соотношений между параметрами в виде a

кр

=ka

0

и σ=ma позволяет получить

квадратное уравнение относительно а

*

a*

2

-2k/(k+1)a

0

a*-k

2

m

2

a

0

2

/[(k

2

-1)n]lnk

2

=0

Положительные корни уравнения для соотношений параметров распределений k=a

кр

/a

0

=2;3 и

отклонения m=σ/a=0,2 для разных значений объема выборки n приведены в табл. *. Эти

значения соотношений параметров распределений соответствуют экспериментальным

данным по характеристикам конструкционных материалов, относящимся к прочности,

пластичности или работоспособности, в последнем случае реализуется логарифмически

нормальное распределение.

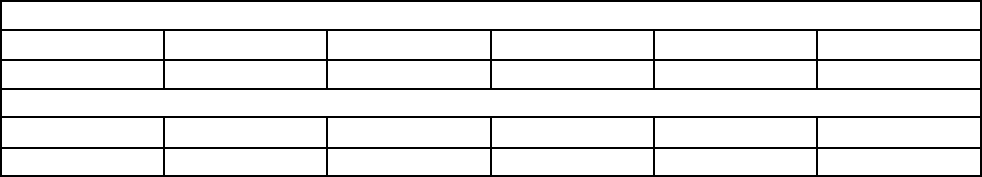

Таблица *

Значения экспериментального среднего а* при равном количестве информации

относительно нормальных распределений Р

0

(а

0

, σ

0

2

) и Р

кр

(а

кр

, σ

кр

2

), k=a

кр

/a

0

, m=σ/a=0,2

k=2

n

∝

10 5 3 2

a*/a

0

1,333 1,337 1,346 1,353 1,372

k=3

n

∝

10 5 3 2

a*/a

0

1,500 1,506 1,513 1,522 1,532

Обратим внимание, что при неизменной дисперсии экспериментальное среднее,

соответствующее равенству количества информации, существенно больше и составляет при

k=2 – a*/a

0

=1,500, а при k=3 – a*/a

0

=2,0. В производственном процессе отклонение

параметров от значений установленных технологическим процессом Р

0

(а

0

, σ

0

2

) обусловлено

действием внешних по отношению к производству факторов, включая изменение качества

поставок комплектующих материалов и изделий, разналадку оборудования и изменение

квалификации работников по физиологическим, психологическим или социальным

причинам. В одних случаях результатом является увеличение разброса данных (дисперсии)

или изменение экспериментального среднего, при этом возвращение производственного

процесса в нормальное русло может быть произведено методами, предусмотренными

технологической документацией. В других случаях происходит одновременное изменение

разброса данных (дисперсии) или изменение экспериментального среднего, и для

142

возвращения производственного процесса в нормальное русло, как правило, необходимо

управленческое решение, принимаемое на возможно раннем этапе с учетом оценки

количества информации или на основе опыта и интуиции лица, принимающего решения.

Очевидно, что значения равновесной характеристики брака незначительно зависят от

вида распределения вероятности и определяются установленным его значением р

0

и

предполагаемым интуитивно р

кр

для принятия решения. Для рассмотренного выше примера

3 равновесная доля брака составляет р*=0,0547…0,0650. Строго рассуждая, применение для

проверки гипотез соотношения количества информации в виде I(*:H

2

)<I(*:H

1

) ( для

принятия рекомендаций) или I(*:H

2

)>I(*:H

1

) (для непринятия рекомендаций) и принятие на

этой основе рекомендаций о необходимости управленческих решений требует

дополнительных обоснований. По теории информации (С. Кульбак [6]) принятие гипотез

производится при более строгом условии, например, для биномиального распределения

I(*:H

2

)-I(*:H

1

)≥С

1

Или

p*log(p

1

/p

2

)+q*log(q

1

/q

2

)≥C

2

или

p*log(p

1

q

2

/p

2

q

1

)≥C-log(q

1

/q

2

)=C

3

.

Для нормального распределения принятие гипотез производится аналогично.

Поскольку непринятие рекомендаций о необходимости управленческих решений не

изменяет информационную энтропию системы, а принятие рекомендаций о необходимости

действия увеличивает ее скачком

Где ∆S – изменение энтропии системы при принятии решения. Поэтому для принятия

рекомендаций необходимо, чтобы количество информации по альтернативной гипотезе

было заведомо меньше, чем по основной (не принимать решений), т.е.: I(*:H

2

)-I(*:H

1

)≥С

1

.

В реальном управлении это условие часто и эффективно используется: угроза применения

управленческих решений способна возвратить состояние производственной системы в

стационарное состояние за счет внутренней самоорганизации.

Применение методов теории вероятностей для принятия решений является только

инструментом для понимания проблемы и его правильное применение является базовым

условием для управления качеством продукции. Необходимо также иметь четкое

143

HppH

n

i

ii

∑

=

∆+=

1

log

физическое (биологическое или технологическое) представление о сущности исследуемого

процесса. В монография по теории вероятности часто в качестве примеров используются

данные о характеристиках материалов или показатели технологических процессов без

предварительной их оценки с инженерной точки зрения. Приведем для иллюстрации

несколько примеров:

1. С. Кульбак [6, с. 290] приводит со ссылкой на классика статистической обработки

Пирсона для обработки 5 выборок твердости алюминиевых заготовок со средними

значениями: х

1

=68,49; х

2

=68,02; х

3

=66,57; х

4

=76,12; х

5

=69,92.

Затем проводится их обработка на предмет однородности выборочных средних. Однако для

технолога и материаловеда совершенно очевидно, что выборочное среднее четвертой серии

экспериментов х

4

относится либо к иной технологии обработки, либо к другому сплаву.

Оценка несмещенной дисперсии по 5 выборкам σ

2

(5)=11,06, а по 4 выборкам, после

исключения х

4

σ

2

(4)=1,44, то есть в 8 раз меньше.

2. Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов приводят [13, с.49] значения несмещенной оценки для

дисперсии: σ

1

2

=239; σ

2

2

=653; σ

3

2

=156; σ

4

2

=120; σ

5

2

=111.

Затем проводится анализ значимости различий по критерию Кокрена

G=σ

2

(max)

/ Σσ

i

2

.

С точки зрения конструктора и технолога очевидно, что значение σ

2

2

=653 относится к

выборке с резко выделяющимися значениями и его нельзя использовать для объединения

дисперсии выборок. Проблема заключается в том, что в действующем производстве допуски

на отклонения от установленных норм для установленной вероятности выполнения

требований пропорциональны дисперсии генеральной совокупности ∆x=±kσ (где k

определяется заданной вероятностью выполнения требования). Сомнительно, чтобы 6-ти

кратный разброс дисперсии мог характеризовать приемлемый действующий

технологический процесс.

Информационный вероятностный подход, в принципе, применим для управления

производством продукции. Тем не менее, его значение значительно шире, так как описание

вероятностного процесса, по существу, является описанием алгоритма деятельности по

руководству производством, поскольку принятие управленческих решений всегда связано в

оценкой вероятности результатов действия факторов производства, частично в явном, а в

основном, в неявном виде. Изучение вероятностных процессов, действующих в

производстве продукции и услуг, является также необходимым этапом подготовки

специалистов с высшим образованием.

144

Применение вероятностного подхода к управлению качеством эффективно как для

всей производственной системы, так и для составляющих ее элементов. При этом любая

производственная система, в конечном счете, приводится к элементарному неделимому

звену – человеку путем ее последовательного разбиения по схемам: цех → участок →

рабочее место → производственный рабочий или отдел → бюро → рабочее место →

специалист.

Человек испытывает как воздействие внутренних сил производственной системы, так

и внешних сил, со стороны общества. Каждый человек стремится свести к минимуму

давление на личность информационной энтропии, производимой в системе, и стремящейся

усилить неопределенность его состояния.

В целях эффективного управления производством целесообразно руководствоваться

двумя основными правилами:

– на каждое рабочее место должно поступать минимальное дополнительное количество

информации при условии, что заданный уровень качества продукции достигнут и

поддерживается (это означает, что локальное производство информационной энтропии

минимально и процесс находится в стационарном состоянии);

– общее количество информации, исходящей от руководителей разного уровня, должно

стремиться к минимуму при условии, что политика в области качества реализуется и

сформулированные цели организации достигаются.

Для обеспечения эффективности деятельности производственной системы важное

значение имеет опыт и интуиция руководителя, его способность предвидеть возникновение

проблем и подготовить ресурсы для их преодоления.

Производство информационной энтропии в неравновесной системе описывается

независимыми термодинамическими силами. Для случая производства продукции и услуг

это взаимосвязи между потребностями, ресурсами, интересами и т.п. Эти силы частично

находятся внутри производственной системы, а частично вне ее, в любом случае попытки

директивного управления ими, как правило, приводили к распаду всей системы. Примеры

этого в истории человечества от Древнего Египта до наших дней многочисленны и

наглядны. Производственная система должна стремиться не к общему равновесию, а

к организации локальных стационарных состояний, наиболее приемлемой

характеристикой которых является повышение качества как основы жизнеспособности

системы. В противном случае, – неизменности или снижения качества, – система или ее

локальные субструктуры будут распадаться.

145

Таким образом, системы обеспечения качества продукции и обслуживания,

являющиеся основой любой производственной системы в достижении поставленных целей,

по своей природе неустойчивы. Они чувствительны к внешним и внутренним,

направленным и случайным воздействиям, а поэтому требуют непрерывного управления,

т.е. планирования, измерения и воздействия для удержания системы в желаемом состоянии.

При этом значение имеет не только и не столько мера качества, сколько достоверность

измерения (квалиметрия) качества. Состояние системы, а также ее элементов, должно

поддерживаться в процессе производства стационарным, потому что любое отклонение от

стационарного состояния в понятиях управления означает дополнительные издержки

(условно – дополнительное производство информационной энтропии), которые в условиях

ограниченных ресурсов снижают жизненные силы организации.

Заключение.

Для того, что бы научиться принимать решения, нужно выучить таблицу умножения

и принимать решения до тех пор, пока решения не станут приемлемыми. Детям нужно дать

возможность получить свои царапины и набить свои шишки, но необходимо уберечь их от

травм. Американцы говорят: «не складывайте все яйца в одну корзину». Вероятность

принятия замечательных решений на поприще, где этим занимается каждый, очень мала,

ее, скорее всего кто-то уже реализовал. Проблема в том, чтобы избежать неудачи или, что

еще хуже не стать неудачником – принимающим слишком часто неудачные решения.

Конструктор ракетно-космической техники С.П. Королев на вопрос о различии между

риском и блефом отвечал:

– Риск – это удавшаяся попытка, а блеф – неудавшийся риск.

Глава 7. ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Отечественный опыт управления качеством продукции и его место в опыте

международной кооперации. Трехуровневая система стандартизации: стандарты

предприятий, страны, международные стандарты серии ИСО. Примеры систем

управления качеством. Личностный фактор: внутренний и внешний имидж фирмы.

Основные положения международного стандарта ИСО 9000: задачи и область

применения; взаимосвязь понятий; характеристика ситуаций, в которых применяются

стандарты по качеству; соответствие элементов качества в различных стандартах.

146

Управление качеством в России имеет длительную историю, начиная с организации

промышленности Петром Великим и его указов по качеству пушек. В централизованной

экономике, с одной стороны, качество жестко регламентировалось, с другой – исполнение

регламента возлагалось на работников технических служб, которые не имели методов

воздействия к исполнителям. Поэтому система управления была подробно разработана и

включала социальный, экономический и организационный аспекты, включала до 30 000

стандартов и большое число различных нормативных документов, которые своевременно

пересматривались и перерабатывались.

Система стандартов СССР была, по-видимому, самой обширной и полной в мире и

наиболее эффективной в военно-промышленном комплексе, о чем свидетельствуют успехи в

освоении космоса и признанное качество вооружения. В гражданских отраслях управление

качеством не могло быть эффективным из-за слабости экономических стимулов, отсутствия

конкуренции и многоступенчатости систем качества, простиравшихся от министерств до

рабочих мест. Создавались, кроме единой государственной системы, различного рода

территориальные системы, в которых пытались унифицировать управление и в

высокотехнологичных областях и в агропромышленном комплексе.

Единая система государственного управления качеством продукции представляла

собой совокупность взаимосвязанных управленческих процессов, органов управления,

мероприятий, методов, нормативов и средств управления, которые, как предполагалось,

должны были обеспечивать комплексность, системность, эффективность управляющих

воздействий на различных уровнях управления и стадиях жизненного цикла продукции и

обслуживания. Она включала параметрический, организационно–трудовой и

функциональный контуры управления в долгосрочном, среднесрочном и оперативном

управлении.

Параметрический контур осуществлял анализ и прогноз изменения показателей качества

продукции, включая технические, экономические и социальные характеристики,

сопровождающие развитие производства данного вида продукции.

Организационно–трудовой контур включал систему взаимосвязанных видов обучения –

образовательного, профессионального и повышения квалификации на всех уровнях от

производственных рабочих до руководителей министерств и ведомств.

Функциональный контур совершенствовал взаимосвязи и системы управления

производства продукции, включая: прогнозирование потребностей, технического уровня и

качества продукции; планирование качества и постановки продукции на производство;

147

государственный надзор за соблюдением стандартов; правовое обеспечение качества

продукции и др.

Основой единой системы являлся программно-целевой метод.

Программа – это намечаемый к планомерному осуществлению комплекс

взаимосвязанных мероприятий по организации НИОКР, производственной,

экономической, управленческой деятельности по распределению ресурсов, направленной

на достижение сформулированной цели.

Единая система государственного управления обладала огромными ресурсами, ее

структура и отношения были тщательно отработаны и во многом перекрывали 10

направлений по улучшению качества продукции, обсужденные в главе 1. Председателю

Совета Министров СССР А.Н. Косыгину принадлежат слова «Принимаются любые

предложения, кроме свержения социализма». Проблема состояла в том, что

экономическая и политическая составляющие «Единой системы государственного

управления» были не сбалансированы, дисбаланса в свою пользу требовала политическая

составляющая. При этом, в угоду политическим интересам, система вынуждена была

пренебрегать фактором «ограниченности ресурсов».

Программно-целевой метод, эффективный при осуществлении отдельных избранных

программ, сложно использовать при увеличении числа направлений и целей, в первую

очередь, из-за ограниченности ресурсов и невозможности согласования действий в разных

программах, которые в больших количествах разрабатывались и лоббировались различными

группами общества. Невозможность согласовать ресурсы, экономические и социальные

последствия общегосударственных программ, в конечном счете, перевесили преимущества

централизованного планирования и привели экономику СССР к тяжелому кризису, из

которого она, теперь уже разделенная на отдельные части, до настоящего времени не смогла

выбраться.

В рыночной системе совершенствование управления качества происходило в

условиях жесткого регулирования на основе спроса и предложения, в котором роль качества

явная – прямая и действенная, программно–целевой метод при этом подвергается контролю

по ресурсам. В результате, реально реализованными целевыми программами в

индустриальных странах можно считать, пожалуй, только две: “Аполлон” (США) – высадка

человека на Луне и “Конкорд” (Франция и Великобритания) – создание сверхзвукового

пассажирского самолета.

Таким образом, на середину 80-х годов мировое сообщество имело два варианта

подхода к проблемам повышения качества:

148

• централизованный, применяемый в странах с преимущественно государственной

экономикой;

• в основном, рыночный, в котором потребитель был ориентирован на самоорганизацию.

Оба подхода имели существенные недостатки, сдерживающие повышение качества

продукции. Исключения, подтверждающие наличие проблемы, относились:

1) к областям вооружения и космической техники – в странах с централизованной

экономикой;

2) к персональным компьютерам и, отчасти, к бытовой видеотехнике – в странах с

рыночной экономикой.

Автомобилестроение нельзя отнести к чисто рыночной отрасли из-за протекционизма

государства и высоких эксплуатационных расходов при использовании продукции.

Индустрия персональных компьютеров, в особенности, показала необходимость и высокую

эффективность международной кооперации в области обеспечения качества продукции.

Наибольшей эффективности страны с рыночной экономикой достигли в области

кооперации по управлению качеством за счет создания и успешной работы, в основном, 2

международных организаций – Международной электротехнической комиссии (МЭК) по

электротехнике и связи и Международной организации стандартизации (ИСО). Для

выбранной нами темы основополагающими являются стандарты ИСО по человеческой

деятельности серии 9000. Эта система стандартов была принята системой стандартизации

СССР и были разработаны соответствующие стандарты серии ГОСТ 40. в редакции 1988

года, соответствующие международным стандартам (МС ИСО):

МС ИСО 8402 “Качество. Словарь”;

МС ИСО 9000 “Общее руководство качеством. Стандарты по обеспечению качества”;

МС ИСО 9001 “Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании,

разработке, производстве, монтаже и обслуживании (ГОСТ 40.9001–88);

МС ИСО 9002 “Системы качества. Модель для обеспечения качества при производстве и

монтаже” (ГОСТ 40.9002–88);

МС ИСО 9003 “Системы качества. Модель для обеспечения качества при окончательном

контроле и испытаниях” (ГОСТ 40.9003–88);

МС ИСО 9004 “Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие

указания”.

Система стандартов по управлению качеством 1988 года кардинально

пересматривалась в 1994 и 2000 годах, а также в 2005 и 2008 годах, несмотря на то, что

149

международный опыт последнего десятилетия ХХ века показал неэффективность и

выборность её применения и приоритет правил Всемирной торговой организации (ВТО)

перед стандартами по управлению качеством и сертификацией продукции. Это, в конечном

счете, привело к принятию в России закона 184-ФЗ от 22.12.2002 г. «О техническом

регулировании», который перевел деятельность в этом направлении в разряд добровольной,

причем обеспечение безопасности и безвредности остались в виде обязательных

требований.

Вопросы качества относятся к компетенции высшего руководства компании, это

подчеркивается в любых документах, одновременно создается впечатление причастности

каждого работника к обеспечению качества, например, в рамках фордовского, японского и

другого “фирменного социализма”. Любая фирма заботится о своем внешнем имидже,

настаивая на полезности ее продукции для человека: “Кока–кола никому не вредна” (Кока–

кола); “Единственное, что производит “Дженерал электрик” – это технический

прогресс”; “Форд” производил “народный автомобиль” и не выпускал танки; “Дюпон де

немур” передала все патенты на технологию производства атомной бомбы правительству.

Известность стоит очень дорого – по оценкам торговая марка “Столичная”, которую

можно увидеть почти в любом голливудском фильме, стоит 2 млд. долл. США. Уровни

качества мы рассмотрели ранее, нет сомнения, что конец тысячелетия ознаменует новый

уровень качества, важно его ощутить, представить и оценить. Вполне возможно, что новый

подъем качества связан с информационными сетями, обеспечивающими огромные потоки

информации, следует уже сейчас представлять вероятные технические и социальные

последствия этого.

Возможно, критической социальной проблемой является предоставление

определенной доле населения условий для получения образования в данном виде

деятельности для обеспечения информационной компетентности в различных отраслях

знаний. Основы образования по информационным технологиям в области качества должны

получить все работники, связанные с производством продукции и услуг.

Проблемам управление качеством продукции посвящены международные стандарты

ИСО 9000 и ИСО 9004. Они приняты международной организацией стандартизации (ИСО)

в первой редакции в марте 1987 г. В стандартах отражен концентрированный

международный опыт по управлению качеством продукции на предприятиях. В зарубежной

практике стандарты ИСО серии 9000 находят все большее применение при заключении

контрактов между фирмами, в качестве моделей для оценки систем обеспечения качества

продукции у поставщика. При этом соответствие такой системы требованиям стандартов

150