Бочкарева Н.С., Пикулева И.А. (Общ. ред.) Пограничные процессы в литературе и культуре: Сборник статей по материалам Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Василия Каменского (17-19 апреля 2009 г.)

Подождите немного. Документ загружается.

210

ры, что в итоге стимулирует развитие культуроло-

гического познания в целом.

Признание общества и культуры специфическим

объектами научного анализа, требующими особых

методов синтезирующего плана, не раз высказыва-

лось за рубежом в рамках таких научных направле-

ний, как понимающая социология (Ф.Знанецкий,

У.Томас), феноменология (А.Шюц), социология

культуры (Ф.-Х.Тенбрук, П.Бурдье), а в отечествен-

ной науке сторонниками социальной культурологии,

социологии культуры. В рамках указанных школ и

направлений культуроведения в последние десяти-

летия заявляет о себе стремление исследователей

преодолеть ограниченность и этнографичность опи-

сательности и формализма структурно-

функционалистских методов и выработать аналити-

ческие способы познания культуры, позволяющие

перейти к социологической интерпретации истори-

ко-культурного материала. Постановка вопроса о

необходимости решения подобных сложных задач

подготавливалась всем предыдущим периодом раз-

вития культурологического знания: в нем отчетливо

прослеживается ряд последовательных этапов, в

рамках которых вырабатывались специализирован-

ные методологические конструкты, в соответствии с

которыми разрабатывались методы анализа культу-

ры и создавались определенные познавательные

модели. Такой теоретической мета-рамкой стала

дискурсивная концепция понимания.

Дискурс – объект междисциплинарного изуче-

ния. Помимо теоретической лингвистики, с иссле-

дованием дискурса связаны такие науки и исследо-

вательские направления, как компьютерная лин-

гвистика и искусственный интеллект, психология,

философия и логика, социология, антропология и

этнология, литературоведение и семиотика, исто-

риография, теология, юриспруденция, педагогика,

теория и практика перевода, коммуникационные

исследования, политология. Каждая из этих дисцип-

лин подходит к изучению дискурса по-своему, од-

нако некоторые из них оказали существенное влия-

ние на лингвистический дискурсивный анализ.

При изучении дискурса, как и любого естествен-

ного феномена, встает вопрос о классификации ти-

пов и разновидностей дискурса. Самое главное раз-

граничение в этой области – противопоставление

устного и письменного дискурса. Это разграничение

связано с каналом передачи информации: при уст-

ном дискурсе канал – акустический, при письмен-

ном – визуальный. Иногда различие между устной и

письменной формами использования языка прирав-

нивается к различию между дискурсом и текстом

(см. выше), однако такое смешение двух разных

противопоставлений неоправданно.

Несмотря на то, что в течение многих веков

письменный язык пользовался большим престижем,

чем устный, совершенно ясно, что устный дискурс –

это исходная, фундаментальная форма существова-

ния языка, а письменный дискурс является произ-

водным от устного. Большинство человеческих язы-

ков и по сей день являются бесписьменными, т.е.

существуют только в устной форме. После того как

лингвисты в XIX в. признали приоритет устного

языка, еще в течение долгого времени не осознава-

лось то обстоятельство, что письменный язык и

транскрипция устного языка – не одно и то же. Лин-

гвисты первой половины XX в. нередко считали, что

изучают устный язык (в положенном на бумагу ви-

де), а в действительности анализировали лишь

письменную форму языка. Реальное сопоставление

устного и письменного дискурса как альтернатив-

ных форм существования языка началось лишь в

1970-е гг.

Различие в канале передачи информации имеет

принципиально важные последствия для процессов

устного и письменного дискурса (эти последствия

исследованы У.Чейфом). Во-первых, в устном дис-

курсе порождение и понимание происходят синхро-

низированно, а в письменном – нет. При этом ско-

рость письма более чем в 10 раз ниже скорости уст-

ной речи, а скорость чтения несколько выше скоро-

сти устной речи. В результате при устном дискурсе

имеет место явление фрагментации: речь порожда-

ется толчками, квантами – так называемыми инто-

национными единицами, которые отделены друг от

друга паузами, имеют относительно завершенный

интонационный контур и обычно совпадают с про-

стыми предикациями, или клаузами (clause). При

письменном же дискурсе происходит интеграция

предикаций в сложные предложения и прочие син-

таксические конструкции и объединения. Второе

принципиальное различие, связанное с разницей в

канале передачи информации, – наличие контакта

между говорящим и адресатом во времени и про-

странстве: при письменном дискурсе такого контак-

та в норме нет (поэтому люди и прибегают к пись-

му). В результате при устном дискурсе имеет место

вовлечение говорящего и адресата в ситуацию, что

отражается в употреблении местоимений первого и

второго лица, указаний на мыслительные процессы

и эмоции говорящего и адресата, использование

жестов и других невербальных средств и т.д. При

письменном же дискурсе, напротив, происходит

отстранение говорящего и адресата от описываемой

в дискурсе информации.

Несколько тысячелетий назад письменная форма

языка возникла как способ преодолеть расстояние

между говорящим и адресатом – расстояние как

пространственное, так и временное. Такое преодо-

ление стало возможно лишь при помощи особого

технологического изобретения – создания физиче-

ского носителя информации: глиняной дощечки,

папируса, бересты и т.д. Дальнейшее развитие тех-

нологии привело к появлению более сложного ре-

пертуара форм языка и дискурса – таких, как печат-

ный дискурс, телефонный разговор, радиопередача,

общение при помощи пейджера и автоответчика,

переписка по электронной почте. Все эти разновид-

ности дискурса выделяются на основе типа носителя

информации и имеют свои особенности. Общение

по электронной почте представляет особый интерес

как феномен, возникший 10-15 лет назад, получив-

ший за это время огромное распространение и пред-

ставляющий собой нечто среднее между устным и

письменным дискурсом. Подобно письменному

дискурсу, электронный дискурс использует графи-

211

ческий способ фиксации информации, но подобно

устному дискурсу он отличается мимолетностью и

неформальностью. Еще более чистым примером

соединения особенностей устного и письменного

дискурса является общение в режиме Talk (или

Chat), при котором два собеседника «разговарива-

ют» через компьютерную сеть: на одной половине

экрана участник диалога пишет свой текст, а на дру-

гой половине может видеть побуквенно появляю-

щийся текст своего собеседника. Исследование осо-

бенностей электронной коммуникации является од-

ной из активно развивающихся областей современ-

ного дискурсивного анализа.

Помимо двух фундаментальных разновидностей

дискурса – устной и письменной – следует упомя-

нуть еще одну: мысленную. Человек может пользо-

ваться языком, не производя при этом ни акустиче-

ских, ни графических следов языковой деятельно-

сти. В этом случае язык также используется комму-

никативно, но одно и то же лицо является и говоря-

щим, и адресатом. В силу отсутствия легко наблю-

даемых проявлений мысленный дискурс исследован

гораздо меньше, чем устный и письменный. Одно из

наиболее известных исследований мысленного дис-

курса, или, в традиционной терминологии, внутрен-

ней речи принадлежит Л.С.Выготскому.

Более частные различия между разновидностями

дискурса описываются с помощью понятия жанра.

Это понятие первоначально использовалось в лите-

ратуроведении для различения таких видов литера-

турных произведений, как, например, новелла, эссе,

повесть, роман и т.д. М.М.Бахтин и ряд других ис-

следователей предложили более широкое понима-

ние термина «жанр», распространяющееся не только

на литературные, но и на другие речевые произве-

дения. В настоящее время понятие жанра использу-

ется в дискурсивном анализе достаточно широко.

Исчерпывающей классификации жанров не сущест-

вует, но в качестве примеров можно назвать быто-

вой диалог (беседу), рассказ (нарратив), инструкцию

по использованию прибора, интервью, репортаж,

доклад, политическое выступление, проповедь, сти-

хотворение, роман. Жанры обладают некоторыми

достаточно устойчивыми характеристиками

.

Проблемы языковой специфики жанров разрабо-

таны пока недостаточно. В исследовании американ-

ского лингвиста Дж.Байбера показано, что для мно-

гих жанров выделить устойчивые формальные ха-

рактеристики весьма затруднительно. Байбер пред-

ложил рассматривать жанры как культурные кон-

цепты, лишенные устойчивых языковых характери-

стик, и дополнительно выделять типы дискурса на

основе эмпирически наблюдаемых и количественно

измеримых параметров – таких, как использование

форм прошедшего времени, использование причас-

тий, использование личных местоимений и т.п.

Центральный круг вопросов, исследуемых в дис-

курсивном анализе, – вопросы структуры дискурса

.

Следует различать разные уровни структуры – мак-

роструктуру, или глобальную структуру, и микро-

структуру, или локальную структуру. Макрострук-

тура дискурса – это членение на крупные состав-

ляющие: эпизоды в рассказе, абзацы в газетной ста-

тье, группы реплик в устном диалоге и т.д. Между

крупными фрагментами дискурса наблюдаются гра-

ницы, которые помечаются относительно более

длинными паузами (в устном дискурсе), графиче-

ским выделением (в письменном дискурсе), специ-

альными лексическими средствами (такими служеб-

ными словами или словосочетаниями, как а, так,

наконец, что касается и т.п.). Внутри крупных

фрагментов дискурса наблюдается единство – тема-

тическое, референциальное (т.е. единство участни-

ков описываемых ситуаций), событийное, времен-

ное, пространственное и т.д.

Широкое распространение он получает в системе

культурологического знания, приоретая там новые

оттенки значения. Если ранее в объем понятия

«дискурс» включалась лишь языковая практика, то

по мере становления дискурсного анализа как спе-

циальной области исследований значение дискурса

не стало ограничиваться письменной и устной ре-

чью, но обозначает и внеязыковые семиотические

процессы. Акцент в интерпретации дискурса ста-

вится на его интеракциональной природе. Дискурс –

это речь, погруженная в социальный контекст (по

этой причине понятие «дискурс» редко употребля-

ется по отношению к древним текстам). Дискурс не

является изолированной текстовой или диалогиче-

ской структурой, ибо гораздо большее значение в

его рамках приобретает паралингвистическое со-

провождение речи, выполняющее ряд функций

(ритмическую, референтную, семантическую, эмо-

ционально-оценочную и др.). Дискурс – это сущест-

венная составляющая социокультурного взаимодей-

ствия. Философско-культурологическое звучание

термин приобрел благодаря работам М.Фуко. Дис-

курсия понимается им как сложная совокупность

языковых практик, участвующих в формировании

представлений о том объекте, который они подра-

зумевают. В «археологических» и «генеалогиче-

ских» поисках М.Фуко дискурсия оказывается свое-

образным инструментом познания, репрезентирую-

щим весьма нетрадиционный подход к анализу

культуры. Философа интересует не денотативное

значение высказывания, а вычитывание в дискурсе

тех значений, которые подразумеваются, но остают-

ся невысказанными, невыраженными, притаившись

за фасадом «уже сказанного». В связи с этим возни-

кает проблема анализа «дискурсивного события» в

контексте внеязыковых условий возникновения

дискурсии, которые способствовали его появление.

Пространство «дискурсивных практик» обусловлено

возможностью сопрягать в речи разновременные,

ускользающие из-под власти культурной идентифи-

кации события, воспроизводя динамику реального.

В дискурсии М.Фуко обнаруживает специфическую

власть произнесения, наделенную силой нечто ут-

верждать.

Сегодня анализ дискурса представляет собой

междисциплинарную область культурологического

знания, а теория дискурса развивается в лингвисти-

ке, психолингвистике, семиотике, риторике, культу-

рологии.

В каждой дискурсивной сфере эпистемические

сущности различаются как в плане аксиологической

212

ценности, так и субъектной распределенности. Так,

в сфере религиозной дискурсивной практики вера

как глобальная мировоззренческая категория пред-

ставляет собой наивысшую интерсубъектную цен-

ность. В то же время в сфере научной дискурсии,

индифферентной к вере, оказывается частично вос-

требованной вера в своем сугубо гносеологическом

аспекте, причем данная семантическая разновид-

ность веры, как правило, редуцируется к неполно-

ценному, недоверифицированному мнению, к тому

же локализованному в концептуальной сфере друго-

го. Позиция я-субъекта научного дискурса идиосин-

кратична по отношению к вере. Нетождественными

для разных дискурсивных сфер являются и приня-

тые стандарты верификации. Так, верификация в

научном дискурсе опирается на стандарты как эм-

пирического, так и логического доказательства:

подразумевается, что суждения должны согласовы-

ваться как с опытными данными, так и с доказан-

ными теоретическими положениями. В сфере рели-

гиозной дискурсии истинность понимается не как

соответствие действительности, а как соответствие

высшему, сакральному носителю истинности – Тек-

сту, и соответственно операция верификации, по

сути дела сплавленная в единое целое с операцией

объяснения, носит отсылочный текстуальный харак-

тер. При этом попытки применения в сфере религи-

озной дискурсии чуждых ей логизированных, под-

черкнуто рациональных верификационных проце-

дур расцениваются как бесполезные и бессмыслен-

ные

.

Таким образом, для адекватного анализа эписте-

мических параметров речевой и мыслительной дея-

тельности весьма важным оказывается требование

четкой фиксации границ дискурсивной сферы, в

которой эта деятельность осуществляется. Текст,

создаваемый в ходе акта интерпретации, вторичный

по отношению к оригиналу, будучи культурным

явлением, в силу своей значимости для интерпрети-

рующего реципиента, является свободным творче-

ским актом и, следовательно, несет в мир некий

собственный смысл. Расширение списка контекстов

интерпретационным контекстом позволяет осущест-

вить «выход в экстралингвистическую область, в

условия текстовой деятельности субъектов обще-

ния» и «дополнить это анализом текста как целост-

ной единицы общения в связке «автор – текст – ре-

ципиент».

Культурологический дискурс чаще всего опира-

ется на методы философии, логики, социологии,

языкознания, психологии, семиотики, исторические

методы, включает аналитические процедуры меж-

дисциплинарного плана – структурно-

функциональный подход, метод моделирования и

др. В рамках этого уровня анализа отдельные харак-

теристики и описания феноменов культуры еще ос-

таются как бы отделенными, не связанными друг с

другом в силу своей неоднородности. При этом раз-

рабатываются такие познавательные модели культу-

ры, как ассоциативная и функциональная. Каждый

метод теряет прежний характер самодостаточности,

но приобретает качество взаимодополнительности,

особой сопряженности с другими познавательными

принципами, процедурами, приемами анализа, что

позволяет культурологическому исследованию аде-

кватно интерпретировать такой сверхсложный объ-

ект, которым является текст культуры.

—————

Например, рассказ, во-первых, должен иметь стан-

дартную композицию (завязка, кульминация, раз-

вязка) и, во-вторых, обладает некоторыми языковы-

ми особенностями: рассказ содержит каркас из упо-

рядоченных во времени событий, которые описы-

ваются однотипными грамматическими формами

(например, глаголами в прошедшем времени) и ме-

жду которыми есть связующие элементы.

Исследованиями, связанными с макроструктурой

дискурса, занимались Е.В.Падучева, Т. ван Дейк,

Т.Гивон, Э.Шеглофф, А.Н.Баранов и Г.Е.Крейдлин

и др.

Например, если в сфере научной дискурсии сужде-

ние «Бог создал человека» относится к классу неве-

рифицируемых пропозиций и не удовлетворяет тре-

бованиям, предъявляемым к факту, то в рамках ре-

лигиозной дискурсии приведенное суждение рас-

сматривается как доказанный факт, соответствую-

щий содержанию сакрального Текста и тем самым

прошедший вполне адекватную верификационную

процедуру.

Список литературы

Баранов М.Т. Русский язык: справ. материалы;

учеб. пособие для учащ-ся. М.: Просвещение, 1993.

Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике,

филологии и других гуманитарных науках. Опыт

философского анализа // Эстетика словесного твор-

чества. М., 1986. С. 297–324.

Демичев А.В. Дискурсы смерти: Введение в фи-

лософскую танатологию. СПб., 1997.

Лотман Ю.М., Пятигорский А.М. Текст и функ-

ция // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Тал-

линн, 1992. Т. I. С. 133–141.

Фазылзянова Г.И. Понимание художественного

текста как культуротворческий феномен. СПб.: Ас-

терион, 2008.

Н.А.Петрусёва (Пермь)

ВЕРБАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Х.ЛАХЕНМАННА КАК ДИСКУРС

Концептуальное мышление и «физиономия» зву-

ка музыки ряда композиторов и поэтов второй поло-

вины ХХ – начала XXI вв., основанные на «крово-

смесительном союзе» теории и композиции

(Дж.Борн), науки и технологии, вполне примыкают

к традиции т. н. «сложного мышления», исследо-

ванного Эдгаром Мореном и его Центром трансдис-

циплинарных исследований в Париже. Научное

мышление как таковое с его опорой на теорию сис-

тем, теорию игр, кибернетику, ЭВМ и теорию ин-

формации, всегда имеет тенденцию, по словам

М. Мерло-Понти, «…трактовать всякое сущее в

смысле «объекта как такового», а само научное

мышление сводить «к совокупности технических

приемов и процедур фиксации и улавливания»

[Мерло-Понти 1993: 9]. В творчестве композиторов

© Н.А.Петрусёва, 2009

213

конца ХХ столетия многообразно представлены са-

мые новейшие техники: от индетерминизма Джона

Кейджа до ограниченной алеаторики Пьера Булеза,

от математических методов стохастической компо-

зиции Яниса Ксенакиса до компьютерного модели-

рования звука в спектральных композициях Жоржа

Гризе, Тристана Мюрая, Мишеля Левинаса и др.

Однако для того, чтобы отобразить подлинность

звукового объекта как такового художнику прихо-

дится привнести в него нечто большее, чем он обла-

дает. Это «больше» – хаос, взрыв, религиозное ис-

товство, художественно-артистическое неистовство

и ярость – важно не только в искусстве, но и в нау-

ке: «…я все сильнее и сильнее понимал, что все, что

не несет в себе печать беспорядка и субъекта, явля-

ется ничтожным и искажающим, и это касается так-

же кибернетики, систематизма, информатизма в их

рационализирующем функционализме, их машинах,

их программе, их информации…» [Морен 2005:

441–442]. В сущности П.Булез

говорит о том же,

когда предостерегает против автоматизма, «голого»

вычисления и «бухгалтерии», против иллюзии и

«фетишизма числа» как «…более ядовитой и утон-

ченной формы интоксикации»

: «Композиция стре-

мится к совершенной, гладкой и не подлежащей

критике объективности. Но какими средствами?

Схематизация просто-напросто занимает место изо-

бретения, воображение – в роли служанки – ограни-

чивается тем, что порождает некий сложный меха-

низм, а тот, в свою очередь, ставит перед собой за-

дачу порождать микроскопические или макроскопи-

ческие структуры до тех пор, пока исчерпанность

возможных комбинаций не просигнализирует об

окончании произведения. Это – фетишизм числа,

приводящий попросту к краху» (текст «Изобрете-

ние, техника, язык») [Boulez 2000: 289].

Направленность от техники к универсальности

через трансформацию музыкального языка стано-

вится одной из центральных проблем в музыкально-

теоретических текстах Оливье Мессиана, Пьера Бу-

леза, Карлхайнца Штокхаузена, Хельмута Лахен-

манна и др. В результате генеральной тенденции

многих интеллектуальных опытов – «поворота фи-

лософии от познания к языку» – произошло тесное

соприкосновение «духа и исконного феномена».

«Это важнее, чем все открытия в области физики»

[Юнгер 2000: 30]. На этом пути «симптоматичное» в

отношении новой и новейшей музыки является,

прежде всего, «символом общей эволюции», вовле-

каемой, в то же время, в «радикальную трансформа-

цию» музыкального языка (текст «Утопические го-

ды» Булеза).

В контексте этой радикальности Поль Рикёр в

своей книге «Конфликт интерпретаций» вновь раз-

мышляет о языке как о единстве того, что Соссюр

разъединил, – о единстве языка и речи. Рассматри-

вая конфликт лингвистического структурализма и

философской герменевтики, он актуализирует фе-

номен дискурса в его различных формах. Кратко

перечислим основные положения его понимания

дискурса [Рикёр 1995: 129–137].

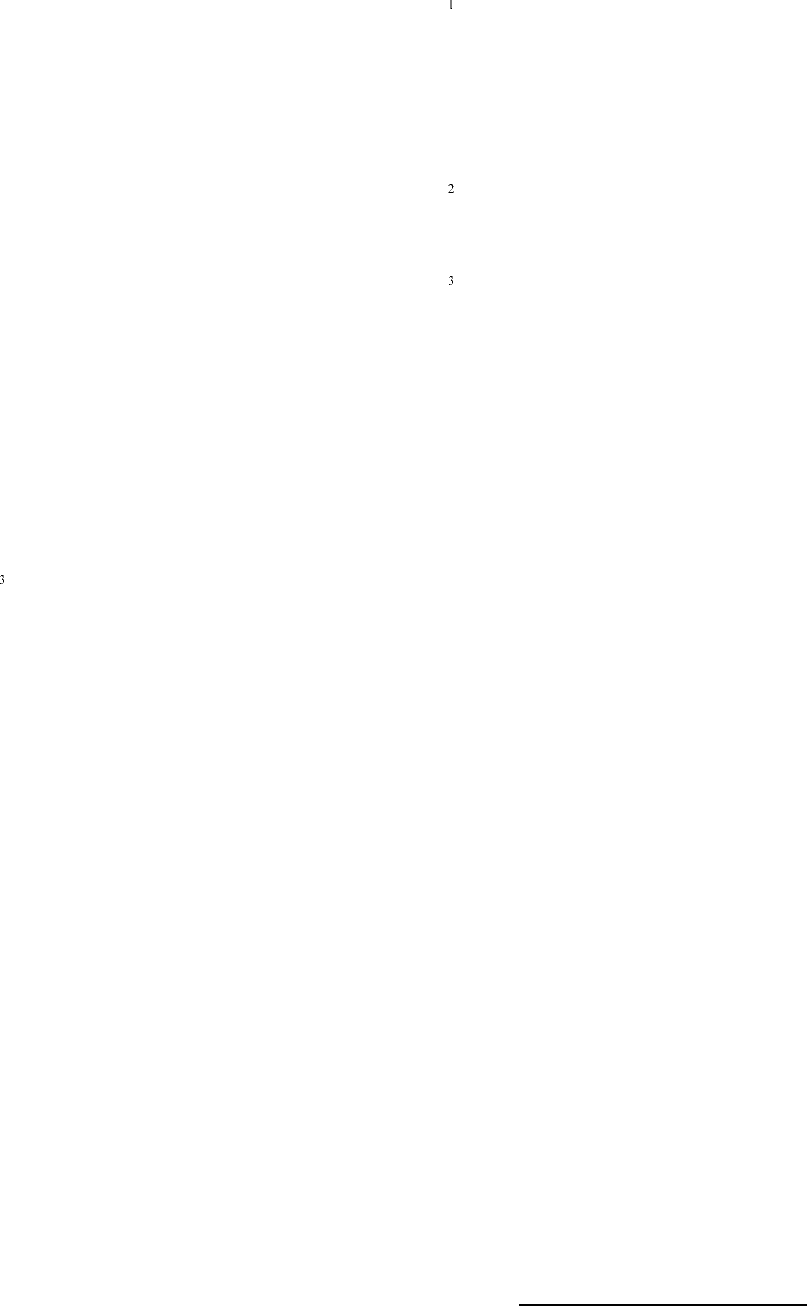

1. Для дискурса способом существования являет-

ся акт, его неотложность, которая, как таковая, име-

ет природу события.

2. Дискурс представляет собой продолжение вы-

бора, посредством которого выбираются одни зна-

чения и отвергаются другие.

3. Этот выбор производит новые комбинации:

высказывание еще не выказанных фраз, понимание

таких фраз.

4. Только в дискурсе язык реализует свою спо-

собность к соотнесению. Говорить значит говорить

что-то о чем-то.

5. Последняя черта дискурса включает в себя

способ обозначения субъекта дискурса. Кто-то с

кем-то говорит – и в этом состоит акт коммуника-

ции. Данным свойством акт говорения противостоит

анонимности системы.

Приводимый ниже комментарий немецкого ком-

позитора Х.Лахенманна (р. 1935) к своей компози-

ции «Аллегро sostenuto», написанный им в 1989 го-

ду и включенный в восьмую главу его книги «Му-

зыка как экзистенциальный опыт» (глава называется

«Комментарии к произведениям», Werkkommentare),

содержит эти положения Рикёра. Вот этот текст.

«Аллегро sostenuto. Музыка для кларнета / бас

кларнета, виолончели и фортепиано (1987/88)

Наподобие того, как в ранее возникшем Оконча-

нии для фортепиано с оркестром музыкальный ма-

териал определяется из взаимодействия между

опытом "резонанса" (Tenuto – варианты между зву-

ком Secco и естественным или искусственным теку-

чим вибрато (Laisser-vibrer), с одной стороны, и

‘движением’, с другой. Оба аспекта звучащего

встречаются в представлении структуры как много-

кратно двойственного ‘арпеджио", т. е. как посте-

пенно совершающийся процесс строительства, де-

монтажа, реконструкции, который в такой же степе-

ни передается как периодом времени, так и figurati-

ver Gestus, проекцией больших поверхностей. Фор-

ма и выражение возникают из взаимодействия шес-

ти постепенно упорядоченных зон:

1) широкой последовательности открытия, кото-

рая разворачивает (обмеривает) пространство звука

просторно вглубь, Legato кантилены из простых –

естественных и искусственных, непосредственных и

косвенных, как бы "ошибочных" – полей резонанса,

соответственно, продлений отзвуков, до заключи-

тельной паузы («пауза»: типичное понятие, в кото-

ром резонанс и движение соприкасаются в своих

крайностях),

2) многократно подразделенной игры оттененно-

го ядра между Secchissimo и тотальной педализаци-

ей (Pedalisierung),

3) собственно аллегро, в чьих отзвуках движение

является как в плотной скорости, так и соответст-

венно наоборот – свернувшимся,

4) прервано и изменено через «опустошенный

гимн», речитатив из призывов различных резони-

рующих «звуко-мертвых» («отзвучавших». – Н. П.)

пространств, в том числе также,

5) возвращение к движению, при этом насту-

пающее и таким образом растворяющееся в погра-

214

ничных областях сильно перфорированного инст-

рументального звука,

6) словно удаляющаяся заключительная каден-

ция из смесей (Mixturen), в которых внутренняя

жизнь отзвука и движения вновь проникают одно в

другое» [Lachenmann 2004: 399].

То, почему и в какой форме композитор коммен-

тирует самого себя, является, как известно, предме-

том, а не предпосылкой интерпретации. Поэтому в

данной статье философско-методологическое пони-

мание дискурса Поля Рикёра спроецировано на при-

веденный выше вербальный комментарий Хельмута

Лахенманна.

«События» «Аллегро sostenuto» Лахенманна

представлены новыми типами звука. Лахенманн

различает:

а) резонирующие звуки с внутренним колебани-

ем, внешний контур которого остается неподвиж-

ным, причем движение происходит внутри (процесс

затухания колебаний характерен для «звуков каден-

ции»): это либо отрывистый звук Secco, либо звук,

продленный через естественное или искусственное

текучее вибрато у струнного и духового инструмен-

та (в самом простом случае из продления трели или

тремоло), или через педализацию в партии форте-

пиано):

б) резонирующие звуки с внешним колебанием:

периодически вращающееся движение, которое не-

возможно воспринять как одновременное, а только

лишь «слышащими ощупываниями» всего движения

постепенно.

в) текстурные смеси (Mixturen), которые содер-

жат непредсказуемое качество и одновременно

структурную несущественность детали по сравне-

нию с статистически общими качествами; пример

постепенно растущей текстуры –Группы для трех

оркестров Штокхаузена:

г) звук структуры, качество которой и соответст-

венно характер возникает не только из суммы и свя-

зи, но и из характерного соединения и многократно-

го отношения – в противоположность звуку тексту-

ры – от точно расположенных частичных элементов

(первые серийные композиторы реализовали это

понятие структуры ради себя самого: Структуры

для двух фортепиано Булеза, Incontri Ноно или

Контрапункты Штокхаузена – «это форма и звук

одновременно»).

2) Принятие Лахенманном структуралистской

позиции в качестве рабочей гипотезы (на что указы-

вает, к прим., наличие системы оппозиций «методо-

логического структурализма») определяет выбор

фундаментальных парных эстетических категорий:

музыкальный материал (понятие, введенное в музы-

кознание Теодором Адорно) и структура; форма

(как чередование шести зон, или секций) и выраже-

ние; звуковое пространство и время. Также выбор

ансамбля инструментов (кларнет / бас кларнет, вио-

лончель и фортепиано), традиционных на первый

взгляд, предполагает трансформацию звукового

дискурса путем влияния одного инструмента на

другой, расширение их «территориальных возмож-

ностей» (тер. Лахенманна); в примечании к парти-

туре «Аллегро sostenuto» Лахенманн подробно по-

ясняет новые способы игры для каждого инструмен-

та.

3) «Процесс строительства» («новые комбина-

ции», согласно философской герменевтике Рикёра)

описан в комментарии Лахенманна как взаимопро-

никновение «внутренней жизни отзвука и движе-

ния», как «взаимодействие шести постепенно упо-

рядоченных зон»; также как процесс реконструкции

в таких пограничных феноменах как паузы, «звуко-

мертвые», пространства, перфорированный звук

инструментов (и т. п.).

4) Безусловно, что звук воспринимается слухом

также непосредственно, как цвет – зрением. Но че-

рез звук звучащая вещь не присутствует в слуша-

нии: звук всего лишь отсылает нас к ней. В отноше-

нии рассматриваемого комментария Лахенманна

отсылка – «соотнесение с реальностью», по Рикёру,

«весть», по Субири, «жест», по Булезу – проявляет-

ся в диалектике внутреннего звукового процесса,

охватывающего период времени, и его внешней

«поверхности», с которой пересекается вербальный

комментарий.

5) Способ обозначения субъекта дискурса в акте

коммуникации осуществляется путем включенности

в определенную традицию (или сеть традиции). В

отношении музыки Лахенманна – это сериальный

модернизм (работа с различными звуковыми пара-

метрами как локальными структурами); секционная

форма как последовательность от разных идей (в

отличие от непрерывных форм немецкой музыки) –

традиция музыки Стравинского («Симфонии духо-

вых», «Весна священная») и Булеза (вокально-

инструментальный цикл «Молоток без мастера» на

стихи Рене Шара, точнее три цикла в цикле [Петру-

сёва 2006: 155–179]; синтез электронной и инстру-

ментальной музыки (и т. д.).

В «страсти к комментированию» (Дальхауз), ко-

торая охватила композиторов 50–60-х гг., и в одина-

ковой степени в страхе перед самоинтерпретацией,

который господствовал во второй половине века,

исторический комментарий и анализ взаимодопол-

няют друг друга. Не случайно в тексте «Новые типы

звука» (1966/93) Лахенманна исторический коммен-

тарий и анализ сосуществуют. Так, исторически

эмансипация акустически представленного звука из

215

его сравнительно подчиненной функции в старой

музыке принадлежит, согласно Лахенманну, к дос-

тижениям музыкального развития в наше время.

Вместо старого, тонального понимания звука, свя-

занного с консонантными и диссонансными звука-

ми, сегодня непосредственно эмпирически-

акустический опыт звука находится в «ключевом

пункте музыкального переживания» [Lachenmann

2004: 4]. Для дефиниции акустически представлен-

ных звуков совершенно необходимыми в опреде-

ленной степени являются высота, тембр, громкость

и продолжительность (т. н. исходные, основные па-

раметры структурированного звука в сериализме),

особенно для тембра как сумме и результату по-

разному высоких и по-разному громких естествен-

ных или искусственных частичных тонов. Столь же

важным как эти четыре параметра является также

различение между звуком как состоянием, с одной

стороны, и звуком как процессом, с другой.

Тембровый звук - звук колебания - звук текстуры

и звук каденции образуют, по Лахенманну, «семью».

Они воплощают статические или статистические

опыты звука, «собственное время» (тер. Штокхаузе-

на) которых независимо от времени, в течение кото-

рого они длятся на самом деле. В той мере, как они

развиваются в различных направлениях от прими-

тивного неподвижного тембрового звука до богато-

го неожиданностью внутреннего процесса звука

текстуры, время создает себя изнутри вовне, охва-

тывая все большее и большее пространство. Таким

образом, поясняет Лахенманн, мы постепенно при-

ближаемся к кругу знаний звука, внутреннее уст-

ройство времени которого будет настолько богато,

что оно обеспечивает не только звуковое, но теперь

также и формальное значение.

Согласно негативной диалектике Адорно, мо-

мент произведения музыкального искусства, благо-

даря которому оно «выходит за границы действи-

тельности» не в достигнутой гармонии «сомнитель-

ного единства» формы и содержания, внутреннего и

внешнего, индивида и общества, но в тех признаках,

в которых проявляется несоответствие, разлад, в

неизбежном крушении страстного стремления к то-

ждеству и идентичности (что, несомненно, тоже

является способом обозначения субъекта дискурса

новой музыки. – Н.П.). Вместо того чтобы предаться

этому разрушению, в котором с незапамятных вре-

мен великое произведение искусства самоотрицает-

ся, копируя собственный стиль, слабое произведе-

ние искусства цепляется за свое сходство с другими

– суррогат тождества. Индустрия культуры оконча-

тельно полагает имитацию как абсолютное» [Адор-

но 1994: 122–123]. Ту же мысль Лахенманн выразил

в афоризме, ставшем известным: «Красота – это от-

каз от привычки».

***

Каждая личность отражает в себе в какой-то ме-

ре весь путь исторического развития музыки: у пер-

вобытных народов преобладает чувство ритма и

акцента, на более высокой ступени мы сталкиваемся

с процессами рационализации звуков, что приводит

к феномену строя («пифагорейского» и «чистого»),

и, наконец, с возникновением профессиональной

музыки уже можно вести речь о законах внутренней

динамики (от ладотонального развития классико-

романтической музыки до нового инструментально-

го синтеза в спектральной композиции).

В своей теории «конкретной инструментальной

музыки» Лахенманн расширяет область инструмен-

тальной музыки путем синтеза электронной и инст-

рументальной музыки, следуя по пути, указанному

Штокхаузеном

. К прим., звук, согласно критерию

равенства тона и шума, рассматривается как непре-

рывный континуум, простирающийся от чистой си-

нусоидальной волны до сложного звукошума; звук,

соответствующий любой точке этого континуума,

музыкально оправдан. В том же направлении дви-

жутся французские композиторы спектральной му-

зыки. Так, Жорж Гризе осваивает новое тембровое

измерение путем инструментального синтеза; со-

ставляющие звук частичные тоны здесь исполняют-

ся музыкальными инструментами, а именно: данный

в компьютерных сонограммах или спектрограммах

спектр того или иного звука проецируется компози-

тором на тот или иной инструментальный состав.

Музыкальные инструменты, как «сложные звуковые

источники, осуществляющие микросинтез» [Grisey

1991: 355], интересуют его (также как Лахенманна)

с точки зрения специфических качеств их звучания,

а не привычно связываемых с ними образов или ас-

социаций.

Новая звуковая онтология, создаваемая компози-

торами новой музыки, предполагает способность

удерживать в методологическом плане не только

объективное, но и субъективное, внутреннее и

внешнее; в теории музыкальной композиции – ре-

альные и потенциальные отношения, западный и

восточный типы музыкального мышления и воспри-

ятия, диалектику типов звуковых струк-

тур и выразительных «жестов», исторического ком-

ментария и анализа, внешнего вербального дискурса

и внутренних звуковых процессов, раскрывающих

состояние и структуру звукового материала в про-

цессе реализации идеи.

————

Пьер Булез очень рано имел потребность доби-

раться до сути актуальных механизмов изобрете-

ния. Как лектор Дармштадтских курсов, которые

частично опубликованы (Пьер Булез: «Мыслить

музыку сегодня» и «Ориентиры», в 1963 и соответ-

ственно в 1985 гг.; автор Дармштадтских статей о

Новой музыке – V и VI тома; сб. текстов «Ориенти-

ры. Мышление композитора», 1989/2000), он давал

общую ориентацию о насущных проблемах компо-

зиции и указывал, что можно делать в современной

ситуации, чтобы расширить возможности, унасле-

дованные от непосредственных предшественников.

Хельмут Лахенманн впервые появляется на Дарм-

штадтских летних курсах Новой музыки в 1957 г.,

сначала как слушатель (лекций Штокхаузена, Пус-

сёра, Мадерны, Ноно, Булеза, Адорно и др.), затем

как участник.

С термином «интоксикация» Жан Бодрийяр связы-

вает процесс исчезновение субъекта в новейшем

искусстве, что приводит к вытеснению подражания,

репрезентации и эстетики виртуальной реально-

216

стью: Бодрийяр Ж. Эстетика иллюзий, эстетика ут-

раты иллюзий // Элементы. №9 / пер. с франц. –

журнал «KRISIS» (элек. ресурс).

Текст «Четыре критерия электронной музыки»

Штокхаузена является одним из манифестов компо-

зитора, наряду с «Хартией молодежи» (и др.). Карл-

хайнц Штокхаузен (22 VIII 1928 – 5 XII 2007) – не-

мецкий композитор, пианист, дирижёр, звукорежис-

сёр, педагог, теоретик музыки, а также лидер, изо-

бретатель и исполнитель-реализатор новой музыки

XX в. 10 томов его «Текстов о музыке» возникали

параллельно с его музыкальными творениями. В

1963 и 1964 гг. Лахенманн посещал Кёльнские кур-

сы Новой музыки, проводимые Штокхаузеном.

Список литературы

Адорно Т. В. Эстетическая теория / пер. с нем.

М. 1994.

Boulez P. Leitlinien. Gedankengänge eines Kompo-

nisten. Bärenreiter Metzler, 2000.

Grisey G. Structuration des tembres dans la musigue

instrumentale // Le tembre Métapfore pour la composi-

tion / Texte rèuniset présentes par J.-B. Bаrrière. Paris:

I.R.C.A.M., 1991. P. 352–385.

Козловски П. Миф о модерне. Поэтическая фи-

лософия Эрнста Юнгера / пер. с нем.

М.Б.Корчагиной. М.: Республика, 2000.

Helmut Lachenmann. Musik als existentielle Erfah-

rung. Schriften 1966-1995. Breitkopf & Härtel, 2004

Wiesbaden – Leipzig – Paris.

Мерло-Понти М. Око и дух / пер. с франц.

А.В.Густыря. М.: Искусство, 1993.

Морен Э. Метод. Природа природы / пер. с

франц. М.: Прогресс-Традиция, 2005.

Петрусёва Н. Пьер Булез. Эстетика и техника му-

зыкальной композиции. М., 2002.

Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о

герменевтике / пер. с франц. И. Сергеевой. М.: Ме-

диум, 1995.

Штокхаузен К. Четыре критерия электронной

музыки / пер. с англ. Петрусёвой Н. // Петрусёва Н.

Музыкальная композиция ХХ века. Структуры, ме-

тоды анализа. В 2 ч. Ч. 1. Пермь, 2006. С. 225–228.

Э.К.Саудабекова (Казахстан, Алматы)

СЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ПОЛО-ВОЗРАСТНОЙ И ГЕНДЕРНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ

«Человек, − писал Н.А.Бердяев, − является суще-

ством половым, то есть половинчатым, ущербным и

стремящимся к восполнению, не только в своей фи-

зиологии, но и в своей психологии» (курсив мой. –

Э.С.) [Бердяев 1995: 134; Ср.: Там же: 33]. Род чело-

веческий делится на мужчин и женщин, а, кроме

того, человек рождается, проживает несколько воз-

растов и умирает. Если исходить не из начала чело-

веческой истории, а из того или иного её этапа, то

можно говорить о том, что человек рождается в кон-

тексте определённого общества и определённой

культуры. Эти общество и культура определённым

образом структурированы, в них существует та или

© Э.К.Саудабекова, 2009

иная форма расслоения населения по группам, стра-

там и иным социальным рубрикам (какими – в зави-

симости от типа общества и ступени его развития –

могут быть касты, сословия, классы); в них сущест-

вует некое общее мировоззрение, ценностные ори-

ентации и т.д. Кроме того, в каждом обществе, в

каждой культуре существует специфическое изме-

нение, которое образовано и продолжает образовы-

ваться знаковой деятельностью людей (иначе: семи-

озисом), которую вслед за Ю.М.Лотманом можно

именовать семиосферой.

Однако не следует себе представлять, будто эта

семиосфера, или знаковая система, существует в

каких-то более или менее чётко очерченных грани-

цах в соответствии со смыслом слова «сфера». Та-

кой особой сферы знаков не существует; знаками

насыщена вся культура – и в её целом, и в её любой

части и частичке. Без знаков, хотя бы минимума их,

не существует ни культуры в целом, ни какого бы то

ни было культурного феномена. Ведь, как отмечает

Г.С.Батищев, «только вместе со всеми… идеальны-

ми своими значениями (а отнюдь не просто как ре-

альное тело с реальной формой) каждый предмет

культуры вполне конкретен как предмет человече-

ской действительности, как человеческий предмет»

[Батищев 1969: 105].

Человек рождается и застаёт сложившуюся и бо-

лее или менее стабильную систему общественного

устройства и культуру со всеми её сферами, форма-

ми, уровнями и измерениями. Новорожденный мла-

денец, ещё не обладая не только элементарным соз-

нанием, но и ещё фактически не являясь человеком,

уже в контексте наличного общества и его культуры

– для взрослых – является и человеком, и человеком

определённого пола. Он всегда – за редчайшими

патологическими исключениями – рождается либо

мальчиком, либо девочкой. Это – его первейшие

значения, которые придаёт ему культура в лице

взрослых.

Теперь несколько слов необходимо сказать о

различии пола (по-анг-лийски: sex) и гендера (по-

английски: gender). Первое понятие означает биоло-

гический пол, второе – социальный «пол».

О.В.Шабурова разъясняет: «Смысл понятия “ген-

дер” заключён прежде всего в идее социального мо-

делирования или конструирования пола. Социаль-

ный пол конструируется социальной практикой. В

обществе возникает система норм поведения, пред-

писывающая выполнение определённых половых

ролей; соответственно возникает жёсткий ряд пред-

ставлений о том, чтó есть “мужское” и “женское” в

данном обществе. Гендер – совокупность репрезен-

таций, а не природой закреплённая данность. Гендер

культурная маска пола, то, что мы думаем о поле в

границах наших социокультурных представлений.

Более того, пол и есть только гендер, т.е. то, что

стало полом в процессе его социализации» [Шабу-

рова 1998: 177]. Именно данный смысл имеют слова

С. де Бовуар: «Женщиной не рождаются, ею стано-

вятся» [Бовуар 1997: 310]. Аналогичное в том же

смысле можно сказать и о мужчине.

В каждом обществе существует множество са-

мых различных стратификаций, которые определя-

217

ются по какому-то, подчас даже совершенно несу-

щественному, основанию. Существуют также поло-

возрастная и гендерная стратификации. Иногда от-

влекаются от пола и говорят просто о возрастной

стратификации. Известный социолог и сексолог

И.С.Кон пишет: «Система возрастной стратифика-

ции включает в себя, во-первых, возрастной состав

и структуру населения (социально-демографический

аспект), во-вторых, возрастную структуру общест-

венной деятельности (социально-экономический

аспект) и, в-третьих, возрастную структуру общест-

венных организаций и институтов (социально-

политический аспект)» [Кон 1988: 80]

. Возраст –

весьма существенная характеристика индивида,

имеющая также принципиальное значение для об-

щественного целого. «Возраст, – пишет Кон, – слу-

жит основанием и критерием для занятия или остав-

ления определённых социальных ролей. В одних

случаях эта связь бывает непосредственной, в форме

возрастного ценза (например, возраст гражданского

совершеннолетия или пенсионный возраст). В дру-

гих случаях она выступает опосредованно, напри-

мер, опосредуется временем, необходимым для по-

лучения образования, без которого невозможно за-

нять данное общественное положение» [Там же:

81]

. Как видим, И.С.Кон здесь отвлекается от пола.

Но принцип конкретности требует, конечно, вести

речь не просто о возрастных, а о половозрастных,

характеристиках.

А теперь рассмотрим семиотический аспект по-

ло-возрастной стратификации. И.С.Кон говорит в

этой связи о возрастном символизме. Он пишет:

«Возрастной символизм как подсистема культуры

включает в себя следующие взаимосвязанные эле-

менты:

1. Нормативные критерии возраста, т.е. приня-

тую культурой возрастную терминологию, периоди-

зацию жизненного цикла с указанием длительности

и задач его основных этапов (в системе возрастного

символизма фиксируется не жизненный путь инди-

вида с его открытостью и вариативностью, а именно

жизненный цикл как нечто повторяющееся, обяза-

тельное и нормативное).

2. Аскриптивные возрастные свойства, или воз-

растные стереотипы, – черты и свойства, припи-

сываемые культурой лицам данного возраста и зада-

ваемые им в качестве подразумеваемой нормы.

3. Символизацию возрастных процессов – пред-

ставления о том, как протекают или должны проте-

кать рост, развитие и переход индивида из одной

возрастной стадии в другую.

4. Возрастные обряды – ритуалы, посредством

которых культура структурирует жизненный цикл и

оформляет взаимоотношения возрастных слоёв,

классов и групп.

5. Возрастную субкультуру – специфический на-

бор признаков и ценностей, по которым представи-

тели данного возрастного слоя, класса или группы

осознают и утверждают себя в качестве “мы”, от-

личного от всех остальных возрастных общностей»

[Там же: 93–94].

Следует отметить, что помимо отвлечения

И.С.Кона от пола носителя возраста, он к тому же не

вполне правомерно употребляет термин «симво-

лизм». В перечисленных им элементах «возрастного

символизма» не всё однозначно может быть отнесе-

но к семиотическим феноменам. Так, возрастные

стереотипы (элемент 2), представления о процессах

развития индивида, названные почему-то «символи-

зацией возрастных процессов» (элемент 3), возрас-

тные обряды (элемент 4) и возрастная субкультура

(элемент 5) как таковые не являются семиотически-

ми феноменами, хотя содержат в себе семиотиче-

ские аспекты. Что же касается возрастной термино-

логии, то она относится к тому, что можно опреде-

лить как нулевой уровень семиозиса и семиосферы.

Нулевым уровнем мы называем язык в узком и спе-

циальном смысле данного понятия, то есть естест-

венный язык и язык специализированный, состоя-

щий из слов и словосочетаний. Язык в этом значе-

нии неотделим от базовой человеческой деятельно-

сти и базовых человеческих отношений. Без языка в

принципе невозможна человеческая жизнь. Над

этим языком надстраиваются этажи семиотических

средств, которые в известном смысле являются вто-

ричными по отношению к нулевому уровню. Разу-

меется, это ни в какой мере не умаляет их значи-

мость в составе культуры.

Кроме того, из приведённого фрагмента видно,

что И.С.Кон не отличает символ от простого знака.

Отождествление просто знаков и символов – это

весьма распространённое заблуждение. Символ –

это, конечно же, тоже знак, но знак особый. Пото-

му он и не должен отождествляться с простым зна-

ком, знаком как таковым. Здесь можно провести

аналогию между товаром и деньгами. Деньги есть

товар, но товар особый (К.Маркс называл деньги

превращённой формой товара), выполняющий в

товарном мире особую функцию – прежде всего

функцию всеобщего эквивалента товаров как тако-

вых. Но товар, То есть единство потребительной

стоимости и меновой стоимости выступает таким

особенным формообразованием, которое является

вместе с тем и всеобщей сущностью всех феноменов

товарного мира – прибыли, ренты, процента, капи-

тала и т.д. Все они к просто товару выступают как

ого особенные проявления. Точно так же обстоит и

со знáком: он является всеобщей сущностью, свое-

образной субстанцией всех иных семиотических

феноменов, в том числе и символа. И подобно тому,

как деньги, прибыль и т.д. нельзя редуцировать к

товару, точно так же нельзя редуцировать и более

сложные семиотические (знаковые, разумеется)

формы к просто знаку. В этой связи применительно

к семиотике поло-возрастной дифференциации и

стратификации в большей мере речь должна идти о

знаках, обозначениях.

Новорожденный младенец первоначально сам

себя не идентифицирует. За него это делают взрос-

лые. Поэтому он уже с самого начала окутан опре-

делённой семиотикой. Он – мальчик или девочка.

Это – его объективные характеристики. Но в кон-

тексте наличной культуры, функционирующих в

ней ценностей, обычаев, стандартов, стереотипов и

т.д. он уже обладает значением и

значимостью.

Раз-

личие между данными понятиями заключается в

218

следующем. Значение – это характеристика предме-

та или индивида для него самогó; значимость же –

это уже характеристика предмета или индивида для

других. Поэтому значение в принципе (но не всегда)

ценностно нейтрально; значимость же всегда цен-

ностно нагружена: предмет или индивид значим (то

есть полезен или/и ценен) для кого-либо. Новорож-

денному ребёнку придаётся, присваивается значение

мальчика или девочки. Его значимость может быть

различной как для родителей, так и для общества.

Так, у многих древних народов (и даже у некоторых

современных) рождение мальчиков считалось пред-

почтительнее, чем рождение девочек. Сын считался

наследником отца, продолжателем рода, дочь же

таковой не считалась. Считалось также, что мальчик

непосредственно происходит от отца, а в рождении

девочки «виновата» лишь женщина. Судьба ново-

рожденного младенца решалась отцом.

Е.Е.Вардиман пишет: «В Аравийской пустыне с

древних времён существовал обычай вырывать пе-

ред каждыми родами яму в песке. Над ней мать ро-

жала, сидя на корточках. Если ребёнок, падавший в

яму, был “всего лишь” девочкой, отец тотчас решал,

засыпать ли над ней яму или, если девочек в племе-

ни не хватало, позволить ей жить» [Вардиман 1990:

114–115]. Здесь, как видим, значимой определённо-

стью с сáмого рождения ребёнка оказывается его

половая определённость, а отнюдь не возрастная.

В нормальных культурах (то есть таких, в кото-

рых отсутствуют обычаи вроде только что приве-

дённого) до определённого возраста на первый план

выступает не половая, а возрастная определённость

ребёнка, так как здесь значимым является его рост.

Л.А.Абрамян отмечает: «Во всех концах мира не-

дифференцированное беззаботное сообщество

мальчиков и девочек рано или поздно делится на два

класса, вечно враждующих, вечно соперничающих,

но всегда тянущихся друг к другу» [Абрамян 1991:

109]. Термин «класс» здесь, конечно, употреблён не

в специальном (социально-философском и не в со-

циологическом) смысле, а в смысле классификаци-

онном. Что же касается вражды плов, то это, конеч-

но, преувеличение. А вот о соперничестве сказано

правильно.

Человек в своей полноценной жизни проходит

ряд возрастных стадий. Для простоты можно выде-

лить: 1) младенчество, 2) детство, включающее до-

школьный и младший школьный возрасты, 3) отро-

чество, или подростковый возраст, 4) юность, 5)

зрелость и 6) старость. Многие исследователи воз-

растной психологии отмечают, что особым перио-

дом считается возраст ребёнка от пяти до семи лет.

Как отмечает И.С.Кон, «почти все народы придают

особое значение возрасту от 5 до 7 лет. В это время

родители обычно передают, а дети принимают на

себя ответственность за младших детей, уход за жи-

вотными и выполнение ряда других домашних обя-

занностей. Дети становятся также ответственными

за своё социальное поведение и их строже наказы-

вают за нарушение его норм. Одновременно растут

ожидания взрослых относительно обучаемости де-

тей. Считается, что в 5–7 лет ребёнок уже “входит в

разум” и приобретает более или менее устойчивый

характер, позволяющий принимать новые социаль-

ные роли. Ребёнок присоединяется к группам свер-

стников, участвует в ролевых играх, причём проис-

ходит сегрегация таких групп по полу. От детей

ожидают также проявлений стыдливости и подчёр-

кивается необходимость половой дифференциации в

общении. Короче говоря, 5–7-летний ребёнок по-

всюду категоризируется иначе, чем младший; он

становится более или менее интегральной частью

социальной структуры» [Кон 1988: 96–97]. Весьма

важным периодом в поло-возрастной динамике

жизни индивида является пубертатный, или пере-

ходный, возраст, связанный с половым созреванием.

Уже в детском возрасте, в том числе и до насту-

пления пятилетнего возраста, начинается семиоти-

ческая дифференциация половой принадлежности

детей. В развитых культурах половая идентичность

ребёнка фиксируется семиотическими средствами.

Мальчика и девочку с определённого возраста на-

чинают одевать в разные одежды. До этого половая

идентификация осуществляется при помощи цвета

(мальчика и девочку одевают в одну и ту же одежду,

например, в ползунки, но разного цвета). Признаком

половой идентичности становится причёска (ска-

жем, девочке заплетают косички или завязывают

бантики, чего не делают мальчикам). Позже у дево-

чек и мальчиков появляются разные игрушки и раз-

ные игры. Эти игрушки и игры уже несут на себе

знаки половой принадлежности.

Выше цитировались слова О.В.Шабуровой о том,

«пол и есть только гендер, т.е. то, что стало полом в

процессе его социализации». Надо отметить, что

совпадение пола (био-пола) и гендера (соци-опола)

реально возникает не с момента рождения ребёнка, а

несколько позже (хотя в сознании взрослых оно,

можно сказать, изначально). Уже с пяти – семилет-

него возраста на ребёнка не просто проецируются

миром взрослых, но и им самим усваиваются неко-

торые гендерные нюансы. Детям начинают приви-

ваться стандарты и стереотипы гендерного поведе-

ния и гендерного сознания, которое постепенно раз-

вивается у них по мере взросления. С определённого

возраста дети вовлекаются в хозяйственную дея-

тельность, большинство видов которой являются

гендерно определёнными. Первоначально дети в

своих ролевых играх подражают взрослым. Но со

временем стандарты и эталоны взрослого поведения

временем перестают иметь для них сугубо игровой

характер и приобретают характер всё большеё и

большей обязательности.

С участием в этих процессах у детей начинает

формироваться гендерное сознание и специфически

гендерная идентификация и самоидентификация.

Она закрепляется и усиливается не только тем, что

дети видят гендерные взаимоотношения взрослых,

но в и специфических формах воспитания, направ-

ленных на формирование у мальчиков атрибутов

маскулинности, а у девочек атрибутов фемининно-

сти. И.С.Кон отмечает: «Дифференциация половых

ролей и стереотипов маскулинности и фемининно-

сти не только отражает и освящает связанные с по-

ловым диморфизмом и предположительно обуслов-

ленные им индивидуальные различия в поведении и

219

психике мужчин и женщин, но и порождает такие

различия» [Кон 1991: 3]. Окончательная половая и

как бы надстраивающаяся над ней гендерная само-

идентификация наступает у подрастающего поколе-

ния вследствие подвергания подростков, достигших

половой зрелости, обрядам инициации, посвящения

во взрослость. Такие обряды, как известно, широко

культивировались у первобытных народов, а в на-

стоящее время – у народов, находящихся на уровне

первобытности. Они сопровождались тяжёлыми

испытаниями посвящаемых. У многих первобытных

народов обряды инициации сопровождались раз-

личного рода телесными вивисекциями, чаще всего

операциями на гениталиях юноши подвергались

обрезанию, девушки – эксцизии (часто в форме кли-

торидектомии). Но обряды посвящения во взрос-

лость (уже без истязаний) встречаются и сегодня.

Таков, например, обряд конфирмации у католиков и

протестантов. В формировании способности к ген-

дерной идентификации и самоидентификации очень

важную роль играют семиотические средства куль-

туры.

Чем взрослее становится ребёнок, тем большее

число разнообразных семиотических средств его

поло-возрастной и становящейся всё более социаль-

но значимой гендерной идентичности и самоиден-

тификации начинает применяться. Многое входит в

привычку и даже не замечается. С позднего подро-

сткового и до предпожилóго возраста люди даже

стремятся с помощью всевозможных знаковых

средств подчеркнуть свою маскулинность или фе-

мининность. Более того, может даже возникать

своеобразное соперничество, целью которого явля-

ется не только подчёркивание своей поло-гендерной

принадлежности, но и стремление внутри этой при-

надлежности выделиться среди других, тем самым

как бы стремясь продемонстрировать то, что именно

он (а чаще всего это – она) является максимальным

воплощением своей поло-гендерной принадлежно-

сти и утвердить свою поло-гендерную уникальность

и неповторимость. Существенным фактором дости-

жения этой цели становится феномен моды – моды

на одежду, причёску, украшения, макияж, манеры

поведения и т.п. В подростковом и юношеском воз-

растах подобными знаковыми средствами люди час-

то бравируют, стремятся эпатировать более взрос-

лое поколение, выражать свой абстрактный и подчас

иррациональный протест существующим порядкам

(такими были хиппи, панки, советские «стиляги»

конца 1950-х гг. и др.) и т.д.

Таковы лишь некоторые аспекты затронутой в

настоящей статье её темы. Более развёрнутое её

раскрытие требует дополнительного объёма текста.

—————

И.С.Кон добавляет: «Возрастная стратификация –

относительно устойчивая система, которая создаёт-

ся, поддерживается и изменяется социально-

возрастными процессами» [Кон 1988: 82].

И.С.Кон отмечает: «Характер закреплённой за дан-

ным возрастным слоем деятельности и связанные с

этим нормативные предписания определяют факти-

ческое общественное положение представителей

этого слоя, их самосознание и уровень притязаний»

[Кон 1988: 80].

Список литературы

Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека.

Опыт персоналистической философии // Бердяев

Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995.

Батищев Г.С. Деятельностная сущность человека

как философский принцип // Проблема человека в

современной философии. М., 1969.

Шабурова О.В. Гендер // Современный философ-

ский словарь. Изд. 2-е, испр. и доп. Лондон; Франк-

фурт-на-Майне; Париж; Люксембург; Москва;

Минск, 1998.

Бовуар С. де. Второй пол. Т.1. Факты и мифы.

Т.2. Жизнь женщины. СПб., 1997.

Кон И.С. Ребёнок и общество (историко-

этнографическая перспектива). М., 1988.

Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М., 1990.

Абрамян Л.А. Мир мужчин и мир женщин: рас-

хождение и встреча // Этнические стереотипы муж-

ского и женского поведения. СПб., 1991. .

Кон И.С. Предисловие // Этнические стереотипы

мужского и женского поведения. СПб., 1991.