Данилевский Н.Ф, Борисенко А.В. Заболевания пародонта

Подождите немного. Документ загружается.

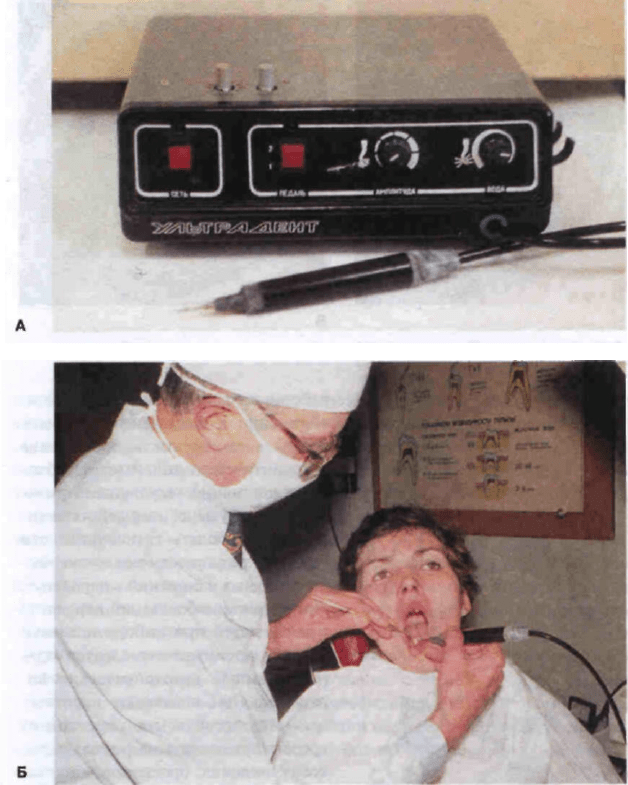

Рис. 239. Удаление зубного камня ультразвуком:

А - аппарат «Улътрастом»; Б - проведение процедуры

большинства из них связано с изготовлением съемных и несъемных орто-

донтических аппаратов, искусственных коронок и др. Нередко неправильно

изготовленный, плохо припасованный ортодонтический аппарат может быть

дополнительной травмой для пародонта и вызывать патологический процесс —

от поверхностного воспаления до глубоких дистрофически-воспалительных

изменений (генерализованный пародонтит). Поэтому врач-пародонтолог,

265

А Б

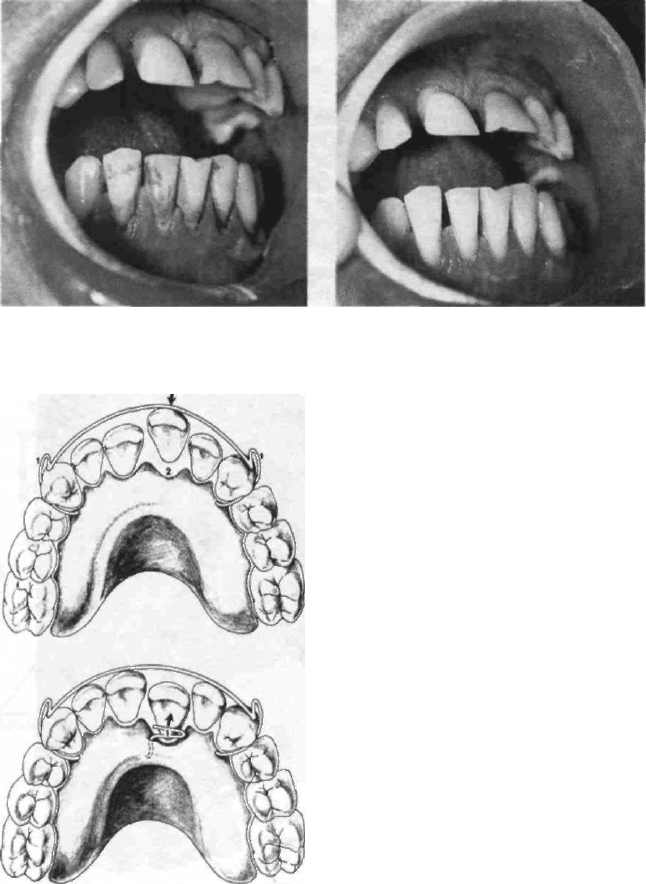

Рис. 240. Отложения зубного камня (А) и зубы после его удаления (Б)

Рис. 241. Пример использования

съемных ортодонтических аппаратов

для устранения возникающих при гене¬

рализованном пародонтите аномалий

положения зубов

работая в содружестве с ортодонтом,

обязан при необходимости корректи¬

ровать изготовление и применение

ортодонтических аппаратов. Необхо¬

димо постоянно регулировать поло¬

жение и силу лечебного действия ап¬

парата, соблюдать гигиену полости

рта, что предупреждает развитие вос¬

палительных изменений в пародонте.

При наличии заболеваний пародонта

у таких детей при выборе методики

лечения преимущество следует отда¬

вать съемным ортодонтическим ап¬

паратам. Они позволяют использо¬

вать весь арсенал медикаментозных

средств при различных формах и спо¬

собах введения: орошения, апплика¬

ции, взвеси, пасты, физические мето¬

ды и др., а также выполнить необхо¬

димую коррекцию в процессе

лечения (рис. 241).

При подвижности зубов, особен¬

но выраженной при обострившемся

течении генерализованного пародон-

тита I, // и Ш степени, нередко на¬

рушаются контактные и артикуля¬

ционные соотношения, образуются

266

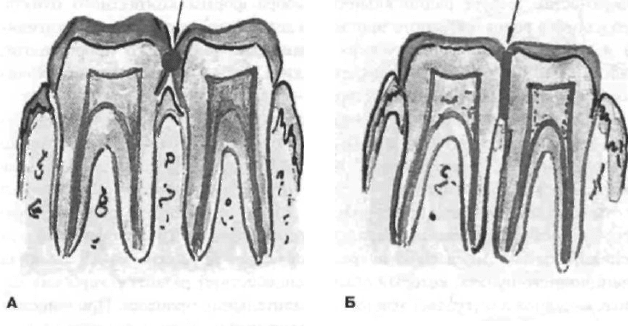

Рис. 242. Точечный (А) и плоскостной (Б) контактные пункты

диастема, тремы и другие аномалии положения зубов. В этих случаях необходи¬

мы четкие и продуманные ортодонтические мероприятия, выбор которых опре¬

деляется совместно с ортодонтом. Обычно применяют съемные ортодонтичес¬

кие аппараты, но окончательный выбор тактики ортодонтического лечения за¬

висит от индивидуальных особенностей аномалии положения зубов и прикуса,

возраста больного, характера течения и степени развития генерализованного

пародонтита.

Важным звеном лечения воспалительных заболеваний пародонта (папил-

лит, гингивит), а также и генерализованного пародонтита является качествен¬

ное и рациональное лечение кариозных полостей. Особое внимание нужно

уделять пломбированию кариеса контактных поверхностей (полости II, III, IV

класса) с полным восстановлением анатомической формы, функции зуба

и контактного пункта. При пломбировании смежных кариозных полостей

у больных с заболеваниями пародонта необходимо учитывать состояние десне-

вых сосочков, наличие и степень резорбции межальвеолярной перегородки, то-

пографо-анатомические особенности зубов и соотношение тканей в межзуб¬

ном треугольнике.

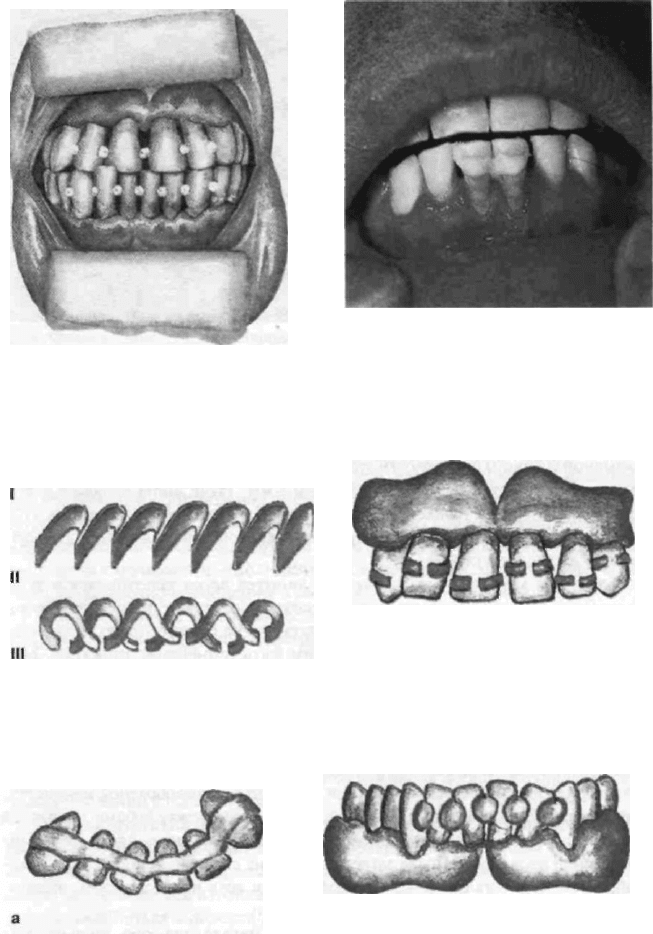

Контактный пункт. Зубной ряд после прорезывания благодаря контакт-

ному расположению зубов образует единую динамическую систему. В зависи¬

мости от группы зубов (моляры, премоляры, резцы) контактные соотношения

зубов после прорезывания могут быть точечные и плоскостные (линейные).

В процессе жизни вследствие функциональных микродвижений зубов посте¬

пенно происходят их пришлифовывание и преобразование точечных контак¬

тов в плоскостные (рис. 242).

При развитии патологического процесса в пародонте изменяются топогра-

фо-анатомические взаимоотношения между экватором коронки зуба, десной

и альвеолярным краем. Пломбирование кариозных полостей на контактных

267

поверхностях требует рационального выбора формы контактного пункта.

При наличии воспалительного процесса в десне (чаще катарального гингиви¬

та) и сохранении физиологических параметров межзубного пространства,

целостности межальвеолярной перегородки у детей и подростков в постоян¬

ных зубах чаще создают точечный и реже — плоскостной контактный пункт.

При значительной атрофии десневых сосочков следует создавать плоскост¬

ной контактный пункт. Поверхность соприкосновения должна быть не только

в вестибулярном направлении, но и по вертикали коронки зуба. Создание

такого контактного пункта уменьшает межзубной промежуток, приводит

к относительно удовлетворительному топографическому соотношению

с резорбированными межальвеолярными перегородками и атрофированным

десневым краем. Это в свою очередь исключает возможность образования

ретенционного пункта, который обычно способствует развитию глубоких ко¬

стных карманов и усугубляет течение воспалительного процесса. При широких

межзубных промежутках, наличии физиологических трем и диастемы (обус¬

ловленных у детей ростом челюстей) восстанавливать контактный пункт не ре¬

комендуется. С целью создания относительно физиологических условий для

десны и межальвеолярных перегородок рекомендуется в таких случаях плом¬

бировать кариозные полости таким образом, чтобы межзубной промежуток

был широко открыт и напоминал форму конуса, основание которого обраще¬

но к окклюзионной поверхности (Н.ФДанилевский, 1964). Это создает удов¬

летворительные условия для самоочищения, предотвращает травмирование

межзубных тканей пломбировочным материалом (рис. 243) .

При атрофии сосочка, генерализованном пародонтите с образованием

пародонтальных и особенно костных карманов создание контактного пункта

также не показано.

Устраняя местные раздражающие факторы, следует также удалить корни

разрушенных зубов, заменить неполноценные пломбы, вызывающие перегруз¬

ку тканей пародонта, некачественные протезы или ортодонтические аппараты.

Весьма существенными в комплексном лечении заболеваний пародонта явля¬

ются устранение травматической окклюзии, временное шинирование и другие

ортопедические вмешательства.

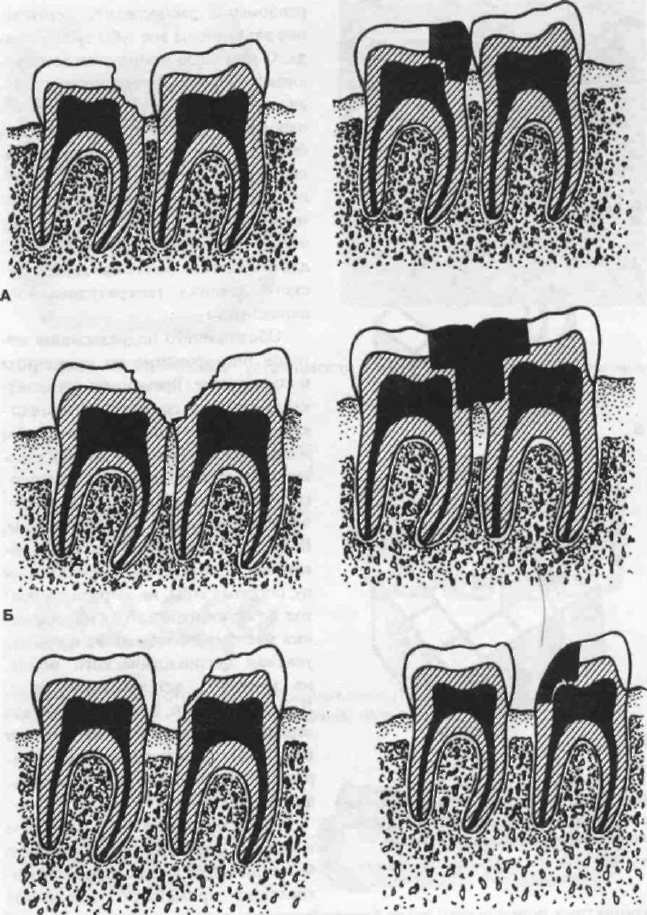

Шинирование зубов. При развившихся степенях генерализованного

пародонтита, особенно в период обострения, когда патологическая подвиж¬

ность зубов становится одним из ведущих симптомов, возникает необходи¬

мость (для повышения эффективности лечения) провести стабилизацию зуб¬

ного ряда или группы подвижных зубов. Это достигается временным или

постоянным их шинированием. Шинирование предусматривает соединение

функционально ориентированных групп зубов в единый блок, способный про¬

тивостоять различным направлениям жевательного давления во время приема

пищи (рис. 244). С его помощью уменьшается подвижность зубов с пора¬

женным пародонтом, улучшаются окклюзионные взаимоотношения путем

предварительного устранения травматической окклюзии и последующей

фиксации зубов в наиболее благоприятном положении. Шина позволяет более

268

в

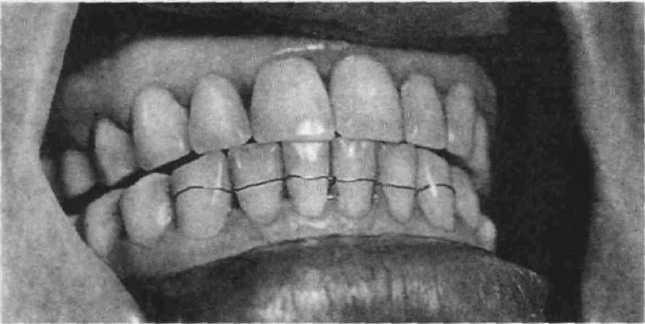

Рис. 243. Пломбирование кариозных полостей II класса:

А - создание точечного контактного пункта; Б - создание плоскостного контактного пункта:

В — тактика при широких межзубных промежутках

269

равномерно распределить жеватель¬

ное давление на все зубы зубного ря¬

да. С помощью шинирования созда¬

ются наиболее благоприятные усло¬

вия покоя для пораженных тканей

пародонта. Это позволяет более эф¬

фективно проводить медикаментоз¬

ное лечение генерализованного паро-

донтита. Наконец, создавая относи¬

тельный покой зубам, шинирование

обеспечивает необходимые условия

для заживления ран после хирургиче¬

ского лечения генерализованного

пародонтита.

Общепринято подразделение ме¬

тодов шинирования на временные

и постоянные. Временные шины на¬

кладывают на сравнительно корот¬

кий срок — 3—4 нед, т.е. на период

медикаментозного или хирургичес¬

кого лечения. В дальнейшем во мно¬

гих клинических случаях их реко¬

мендуется заменять на постоянные.

Временные шины следует наклады¬

вать так, чтобы не травмировать дес¬

ну, опорные зубы, не затруднять под¬

ход к тканям пародонта для проведе¬

ния местных вмешательств и создать

условия физиологического покоя,

не нарушать эстетического вида.

Для передних и боковых участков

верхней и нижней челюстей готовят

временные шины различных конст¬

рукций: лигатурную, пластмассовую,

арматурную.

Среди возможных приемов

и методов временного шинирования

без включения лабораторного изго¬

товления применяют склеивание

контактных поверхностей зубов быстротвердеющими пластмассами или ком¬

позитами (рис. 245), изготовление П-образных шин (рис. 246). Довольно про¬

сто можно изготовить шины из быстротвердеющей пластмассы, они выгодны

в косметическом отношении, но недостаточно прочные и занимают относи¬

тельно много места на зубах (рис. 247).

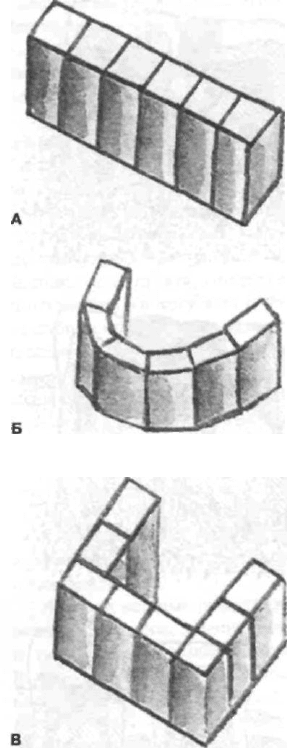

Рис. 244. Схематическое изображение

шинирующих конструкций для дости¬

жения стабилизации зубного ряда:

А-линейная; Б - по дуге; В - П-образная

270

Рис. 245. Стабилизация устойчивости зубов склеиванием контактных

поверхностей

Рис. 246. Этапы изготовления П-образной шины Пушенко (I-III)

и фиксация шины на передних зубах верхней челюсти

б

Рис. 247. Схема фиксации пластмассовой шины на передних

зубах нижней челюсти:

а - язычная поверхность шины; б - вестибулярная поверхность шины

271

Рис. 248. Лигатурная шина на зубах нижней челюсти

Для укрепления подвижных зубов передней группы удобны лигатурные

шины из проволочного каркаса или проволочной лигатуры, покрытой быст-

ротвердеющей пластмассой, в виде фиксирующего валика по вестибулярной

и язычной (нёбной) поверхности зубов. Для ее изготовления используют брон-

зоалюминиевую лигатуру толщиной 0,1—0,3 мм. Такал шина обладает доста¬

точной прочностью, гладкой поверхностью. Накладывают лигатуру на зубы

выше десневого края по экватору. При значительном обнажении корня лигату¬

ру можно наложить глубже.

Благодаря мягкости и эластичности лигатура легко завязывается в узлы.

Узлов (закруток) накладывают столько, сколько позволяют промежутки между

зубами. Вследствие жесткой фиксации лигатура не соскальзывает. Конечным

пунктом лигатуры с обеих сторон должны быть устойчивые зубы (рис. 248).

При наличии дефектов зубного ряда при временном шинировании проводят

заполнение их искусственными зубами.

Лигатуру и зубы предварительно покрывают бесцветным зубным лаком.

Лигатурную шину изолируют пластмассой. Для этого готовят «тесто» из быст-

ротвердеющей пластмассы или композиционного материала (с добавлением

5% фторида натрия). После набухания массы до сметанообразной консистен¬

ции ее гладилкой наносят пластами в промежутки между зубами с язычной

(нёбной), а затем с вестибулярной поверхности зуба до полного покрытия

лигатурной проволоки. После затвердения шина становится достаточно проч¬

ной, жесткой и хорошо фиксирует зубы. Если есть необходимость, поверх¬

ность шины делают гладкой (полируют).

Арматурная шина позволяет устранить патологическую подвижность

зубов, особенно в вестибулярно-язычном (нёбном) направлении, стойко

фиксировать зубы, равномерно распределяет жевательное давление на все

зубы, включенные в шину, способствует проведению противовоспали-

272

Рис. 249. Арматурная шина на зубах

верхней челюсти

тельного лечения (рис. 249). К недо¬

статкам арматурных шин относят не¬

удобства наложения узлов между зу¬

бами. Эти шины позволяют фикси¬

ровать преимущественно подвижные

передние зубы верхней и нижней

челюстей.

Удаление зубного камня и кюре-

таж пародонтальных карманов про¬

водят после фиксации зубов времен¬

ной шиной. Сроки наложения вре¬

менных шин зависят от степени

развития генерализованного паро-

донтита, но не более чем на месяц.

При хроническом течении пародон-

тита с подвижностью зубов І-ІІ сте¬

пени средний срок ношения шины 3

нед, ІІ—III степени — 3—4 нед, при обострившемся процессе І-ІІ степени - 2

нед, ІІ-ІІІ степени — 2-3 нед.

Временные шины чаще всего изготавливают из лигатурной проволоки, ко¬

торую укрепляют и маскируют на зубах при помощи акриловых пластмасс.

Для постоянного шинирования широко используют металлические колпачки,

полукоронки, штифты, балки, съемные металлические многозвеньевые шины

и другие металлические конструкции. Если для временных шин характерна от¬

носительная хрупкость и недолговечность конструкции, то постоянные шины

часто недостаточно полноценны в косметическом отношении.

Композиционные материалы позволяют значительно улучшить прочность

и эстетичность шинирующих конструкций. Применяемые по показаниям, эти

шины во многих клинических случаях могут по долговечности и надежности

фиксации зубов быть альтернативой постоянным металлическим шинам. Ком¬

позиты могут применяться как для непосредственного шинирования в полости

рта, так и для лабораторного изготовления шин на моделях зубными техника¬

ми. Последние методики являются прерогативой ортопедической стоматоло¬

гии, поэтому здесь будет уделено большее внимание шинам, изготавливаемым

непосредственно в полости рта.

По конструктивным особенностям эти шины могут быть экстракоронко-

выми и внутрикоронковыми, т.е. после препарирования твердых тканей зубов

шина вводится в толщу коронок шинируемых зубов. Применение композици¬

онных материалов для изготовления внутри коронковых шин позволяет таким

шинам сохраняться в полости рта на протяжении многих лет, что фактически

превращает эти методы шинирования из временных в постоянные.

По состоянию на сегодняшний день шины, накладываемые на срок не бо¬

лее 3—4 нед (время, необходимое для медикаментозного или хирургического

лечения) на зубы без их предварительного препарирования, в клинических

273

случаях, когда в дальнейшем постоянное шинирование нецелесообразно,

можно рассматривать как временные. В случаях, когда предусматривается за¬

мена временной шины на постоянную, целесообразно избрать конструкцию из

композиционных материалов, которая будет служить несколько лет, т.е. факти¬

чески являться постоянной шиной. Она может быть изготовлена в одно посе¬

щение больного во время медикаментозного (хирургического) лечения или

даже до него. Это может избавить пациента от неоднократных посещений ор¬

топеда-стоматолога, что необходимо, например, при изготовлении постоян¬

ных несъемных шин из композитов, когда требуется препаровка зубов той или

иной степени.

Кроме того, временные шины, изготовленные из лигатурной проволоки,

комбинированные (с акриловыми пластмассами) или только из одной акрило¬

вой пластмассы имеют ряд существенных недостатков. Обычно они сравни¬

тельно большого объема, поскольку акриловые пластмассы недостаточно

прочные. Пластмассы не обладают необходимой достаточной адгезией к твер¬

дым тканям зубов, поэтому под изготовленными из них шинами скапливают¬

ся остатки пищи, микроорганизмы и др. Это приводит к развитию под шиной,

даже в столь короткие сроки ее эксплуатации — 3—4 нед, выраженной демине¬

рализации твердых тканей зубов.

Применение композиционных материалов для изготовления временных

шин позволяет избежать этих недостатков. Вследствие значительной механи¬

ческой прочности композита изготовленная из него экстра коронковая шина

имеет меньший объем. Она значительно прочнее прикрепляется к зубам вслед¬

ствие применения техники кислотного протравливания твердых тканей зубов

и адгезивной системы. Не последнее место занимают и высокие косметичес¬

кие качества композиционных материалов. Высокие физико-механические

свойства композитов позволяют применять для шинирования практически все

материалы химического и светового отверждения, используемые для пломби¬

рования и реставрации зубов. В настоящее время разработаны специальные

системы композиционных материалов собственно для шинирования зубов

(«Ribbond», «Connect», «GlasSpan» и др).

Временная стабилизация (а тем более постоянная) должна проводиться

только после устранения очагов травматической окклюзии и установления по¬

движных зубов в наиболее оптимальное (в зависимости от индивидуальных

особенностей прикуса больного) положение. Перед шинированием обязатель¬

но удаляют зубные отложения с шинируемых зубов и очищают их с помощью

профилактических паст.

Довольно простое временное шинирование можно провести с помощью

композиционного материала, введенного в небольшом количестве в межзуб¬

ные промежутки. Такая шина показана при незначительной подвижности (1

степени) зубов и отсутствии значительного их смещения. Шина может быть

изготовлена из композиционного материала химического или светового

отверждения.

274