Деревянко А.П и Молодин В.И. (отв. ред). Материалы итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2009. том XV, часть 2

Подождите немного. Документ загружается.

161

118 сут. : 29,5306 сут. � 3,9958 ≈ 4 син. мес.

Если же 118 дополнить 4 знаками, отделенными тонкими линиями от

«записи» 37, то опять-таки получим календарно-астрономически значимое

число, но определяющее длительность трети не лунного, а солнечного года –

118 сут. + 4 сут. � 122 сут. ≈ ⅓ солнечного года.

Результаты тестирования позволяют приступить к реконструкции сис-

тем счисления времени в сообществе ранних Homo ����en� ����en�����en� Приполярья.

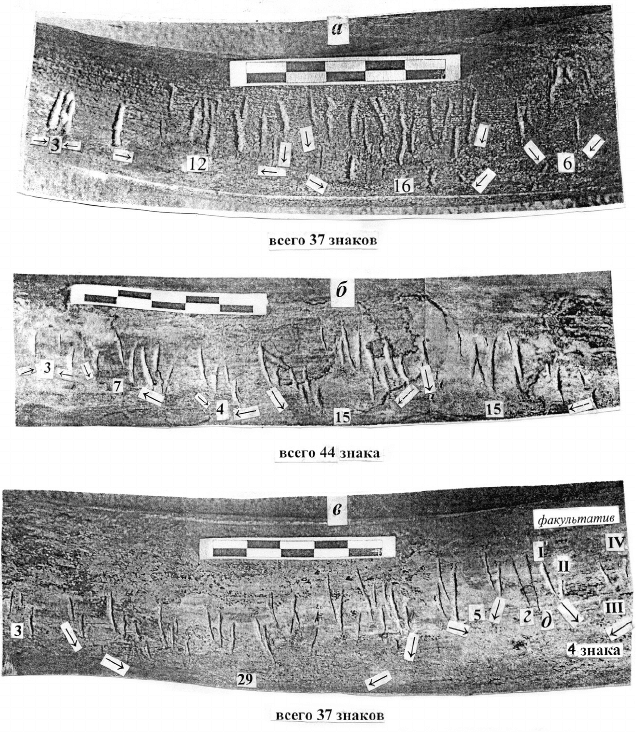

Рис. 2. Знаковые «записи» на бивне мамонта:

а – 37 знаков (3 + 12 + 16 + 6); б – 44 знака (3 + 7 + 4 + 15 + 15);

в – 37 (3 + 29 + 5) + 4 факультативных знака.

162

Реконструкция систем с�исления лунного года. С наибольшей веро-

ятностью, считывание велось без учета четырех знаков, отделенных от

третьей строчки 37 двумя длинными резными линиями г и д. Если такой

допуск верен, то трехкратный проход по «записям» 37 → 44 → 37 выво-

дил на рубеж окончания лунного года:

(37 + 44 + 37) сут. × 3 � 354 ≈ 354,367 сут.

Реконструкция системы с�исления солне�ного года. Возможны два

варианта: первый – считывание велось с учетом четырех факультатив�

ных знаков третьей строчки 37. При таком допуске трехкратный проход

по «записям» 37 → 44 → 37 + [4] сут. выводил на рубеж окончания солнеч�

ного года:

(37 + 44 +37 + [4]) сут. × 3 � 366 ≈ 365,242 сут.

Этот вариант нерационален потому, что в ходе счисления теряется

связь с точным отслеживанием лунного времени (подключение к систе-

ме факультативной «записи» [4] определяет это). Полностью снимает

такой недостаток второй вариант, когда бульшая часть солнечного года

отслеживалась с учетом ритмов лунного времени: после четырехкрат-

ного прохода по записям 37 → 44 к счетной системе единожды подклю-

чалась «запись» (37 + [4]). Эта операция и выводила на рубеж окончания

солнечного года:

[(37 + 44) сут. × 4] + (37 + [4]) сут. � 365 ≈ 365,242 сут.

Реконструкция системы с�исления сидери�еского (звездного) года.

Четырехкратный проход по «записям» 37 → 44 (последняя строчка 37

остается вне учета) с добавлением в конце лишь факультативной «записи»

[4] выводил на рубеж окончания сидерического года:

[(37 + 44) сут. × 4] + [4] сут. � 328 ≈ 327,84 сут.

Реконструкция системы с�исления цикла беременности �енщи-

ны. После трехкратного прохода по «записям» 37 → 44 в счетную систему

вводилась третья строчка «текста» – «запись» числа 37 + факультатив [4].

Такая последовательность счисления знаков выводила на рубеж окончания

цикла беременности женщины, близкого классической (по энциклопеди-

ческим справочникам) длительности его (281 сут.):

[(37 + 44)сут. × 3] + 37 сут. � 280 ≈ 281 сут.

Заметим, что число 280 примечательно тем, что оно кратно как сино�

дическому, так и сидерическому оборотам Луны, что связывает новорож-

денного с Небом и светилами:

280 сут. : 29,5306 сут. � 9, 4816 ≈ 9½ син. мес.;

280 : 27,32 сут. � 10,2489 ≈ 10¼ сид. мес.

Краткие итоги поиска. Реконструктивная часть доклада с рационально

простыми вариантами счисления разного вида календарных циклов позво-

ляет подтвердить главное – подсчет знаков в трех «записях» 37 → 44 → 37 +

+ [4] произведен правильно. Бивень с числовыми «записями» свидетельс-

твует о том, что жрецы раннего этапа верхнего палеолита Приполярья Вос-

точной Европы обладали высокого уровня знаниями в области точных про-

тонаук – арифметики, астрономии и календаристики. В этом отношении

они ни в чем существенном не уступали творцам культур той же стадии

древнекаменного века Сибири и Западной Европы. Лунные и солнечные

потоки времени отслеживались, надо полагать, с целью подстраивания

к ним годовой круговерти повседневных дел охотников и собирателей –

бытовых, производственных, культово-обрядовых и религиозных.

Список литературылитературы

Svendsen J.I., Pavlov P. ��������� �����: �� ���������, ����� 40 000 �����

�� p�������� ���� �� ��� ������� A�����. ��� 21

��

C������ ������� CO� «C����� ���

�������� F��������� � ����». – ��pp���: �������� ����������, 2005. – �����.

164

В.Е. Медведев

НЕОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАМЯТНИКА АМУРЗЕТ

(ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ)

Двухслойный памятник, состоящий из могильника середины � тыс. н.э.

(верх) и комплекса находок неолитического времени (низ), находится на

левом берегу Амура в пос. Амурзет Еврейской автономной области, часть

памятника занята постройками районной больницы. При строительных

работах в 1989 г. он был сильно поврежден, и тогда же в заложенном шур-

фе обнаружено первое погребение. В 1990 г. Амуро-Уссурийским отрядом

Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭт СО РАН под руководс-

твом автора на сохранившейся части памятника были проведены исследо-

вания на площади 76 м

2

(раскоп �). В предварительном сообщении об его�). В предварительном сообщении об его). В предварительном сообщении об его

исследовании коротко сказано о выявленных погребениях в верхнем слое,

материалы эпохи неолита не рассматривались [Медведев, 1992].

Стратиграфия раскопа: 1) почвенно-пахотный слой (15–30 см); 2) тем-

но-серый песок (18–45 см); 3) желто-серый песок (15–50 см); 4) серый пят-

нистый песок (15–40 см); 5) желтый песок (материк). Отдельные неоли-

тические вещи отмечены при вскрытии верхних слоев песчаного грунта.

Они были извлечены из нижнего культурного горизонта при рытье более

поздних могил. Верхний уровень залегания непереотложенных неолити-

ческих реалий связан с основанием слоя 2 (темно-серый песок) на глубине

около 45–50 см от поверхности.

В неолитическом слое зарегистрировано 10 ям размерами от 18×23 до

130×152 см и глубиной от 13 до 53 см, располагавшихся в различных мес-

тах раскопа. Материальные остатки залегали преимущественно одиночно,

заметных скоплений их не отмечено.

Рассматриваемый неолитический комплекс следует классифициро-

вать как стоянка без следов стационарных жилищ-полуземлянок. Сравни-

тельно небольшая вскрытая площадь памятника, казалось бы, не позво-

ляет решительное определение его типа. Тем не менее, раскопанную его

часть поселением назвать нельзя. Люди могли иметь временные жилища

в виде шалаша, навеса или балагана с использованием для их возведения

шестов, кольев, от которых зафиксированы небольшие округлые ямки в

центральной и южной частях раскопа. Более крупные ямы в северной его

части предназначались, по всей видимости, для бытовых нужд. Изделия

из камня на стоянке представлены относительно небольшим количеством

готовых или почти готовых орудий: 2 двусторонне ретушированных лис-

165

товидных наконечника стрел, 4 скребка, сделанные из плоских отщепов,

у двух из них выпуклые рабочие края с мелкой приостряющей ретушью

на значительной части периметра (рис. 1, 1, 2); орудие из галечного ско-

ла с режущим краем (рис. 1, 3); проколка из плоской гальки (рис. 1, 4);

массивный отбойник из окремнелой гальки (рис. 1, 9); скошенный резец

(рис. 1, 8), 2 пластинчатых скола со следами утилизации (рис. 1, 5, 7).

Найдены около 10 пластин и пластинчатых сколов без ретуши, а также

4 галечных рыболовных грузила. Основную часть каменных артефак-

тов составляют гальки, частично расколотые или с несколькими сколами

(62 экз.); галечные сколы размерами 1–8 см (150 экз.); отщепы (преиму-

щественно мелкие чешуйчатые, пластинчатые, бесформенные) от 1 до 3 см

в поперечнике, изредка – до 4–7 см (93 экз.). Зафиксированы 2 нуклеу-

са: первый – наподобие клиновидного в первичной фазе расщепления из

халцедоновой гальки (рис. 1, 6), второй – одноплощадочный уплощенный

из яшмовидной гальки. Отсутствие изделий из пластин свидетельствует о

неразвитости у людей, оставивших Амурзетскую стоянку, пластинчатой

техники камнеобработки. Даже имеющиеся немногие пластины нельзя

назвать правильными. Они грубой огранки, разномерные, сняты с галек

или неокончательно оформленных галечных нуклеусов с сохранившейся

их коркой.

Скребки и один наконечник стрелы изготовлены из отщепов и лишь

второе метательное орудие без остатков галечной корки. Сказанное дает

основание заключить, что техника изготовления каменного инвентаря на

стоянке является галечно-отщеповой, шлифованные изделия, за исключе-

нием одного скола с рубящего орудия, полностью отсутствуют. Основной

материал – небольшие (в поперечнике до 6–7 см, изредка до 10 см) яшмо-

видные, а также кремнистые и халцедоновые гальки.

Таким образом, о каменной индустрии неолитической стоянки можно

говорить как о достаточно архаичной. Большое количество галек и загото-

вок из них, по сравнению с немногочисленным готовым инвентарем, сви-

детельствует о предназначении стоянки, главным образом, как временного

или сезонного пункта для заготовки каменного сырья и его первичной об-

работки с сопутствующим рыболовным промыслом. Данное обстоятель-

ство, возможно, объясняет отсутствие на стоянке шлифованных изделий,

столь характерных для поселений неолита Приамурья.

Керамический материал стоянки представлен 128 черепками, в т.ч.

61 экз. венчиков сосудов и 67 экз. их стенок. Из-за отсутствия целых или

хотя бы крупных частей посуда характеризуется в несколько обедненной

форме с точки зрения ее морфологии. Фрагменты позволяют считать, что

сосуды были плоскодонные, изготовленные способом ленточного налепа.

Представляли собой резервуары простых открытых слабопрофилирован-

ных форм типа горшков, банок со слегка выделенной короткой шейкой или

без нее и, возможно, вазовидных изделий. Утварь была разных размеров:

диаметр венчика от 7–8 до 27–28 см при толщине стенок 4–6 см.

166

Рис. 1. Каменный инвентарь.

1, 2 – скребки; 3 – орудие; 4 – проколка; 5, 7 – сколы со следами утилизации;

6 – нуклеус; 8 – резец; 9 – отбойник.

167

Формовочная масса отощена слюдинистым песком и мелкой дресвой.

Обжиг равномерный, черепок в изломе преимущественно темно-коричне-

вый, бурый, есть черного цвета. В основном таких же оттенков внешняя и

внутренняя поверхности керамики. Изнутри ниже венчика – нередко сле-

ды копоти и остатки пригоревшей пищи. Многие черепки с заглаженной

поверхностью (особенно внутренней), но есть и шероховатые.

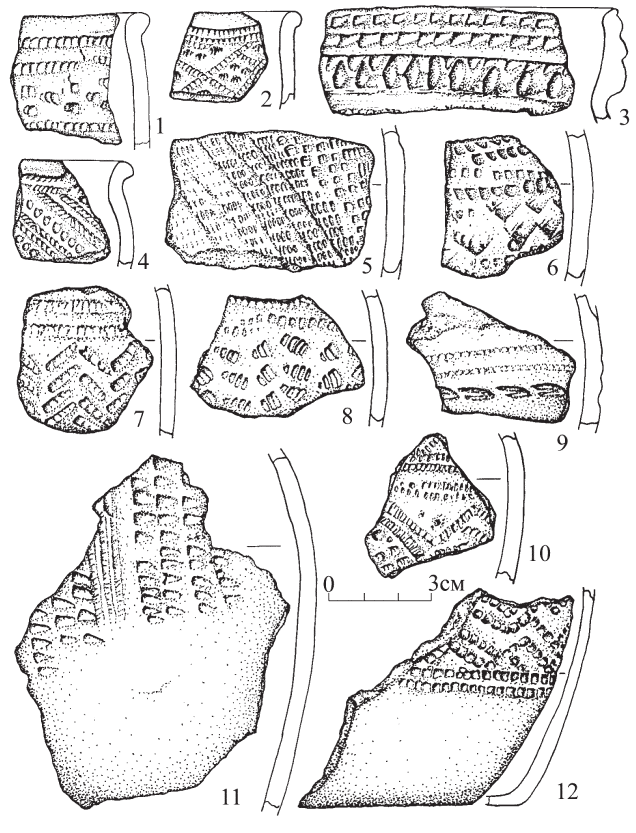

Венчики, в зависимости от их оформления подразделяются на три груп-

пы: 1) с несколькими валиками с насечками или вмятинами на них – фигур-

но-валиковые (рис. 2, 3), 2) утолщенные с наружного края (рис. 2, 1, 2, 4),

3) ровные или прямые без валиков и утолщений.

Основной декор – тиснение чаще мелкозубчатой гребенкой или орна-

ментиром-качалкой (преимущественно горизонтальные ряды, нередко в со-

четании с наклонными или в виде горизонтального зигзага) (рис. 2, 5–12).

Имеются оттиски ромбического, овального, кружкового штампа, а так-

же ямочные вдавления. Мелкие оттиски, как правило, овальные, подпря-

моугольные, порой в виде скобочек. Они выполнены в технике отступа-

ющей лопаточки наряду с гребенкой и орнаментиром-качалкой, а также

зубчатым колесиком (оттиски в последнем случае сформированы в узких

желобках).

Одним из наиболее сложных вопросов в исследовании амурзетского

неолитического материала является вопрос его культурно-хронологичес-

кого определения. Не вникая в детали, можно утверждать, что комплекс

находок не имеет связей как с начальным, ранним (осиповская, громату-

хинская, новопетровская, мариинская культуры), так и поздним (вознесе-

новская культура) неолитом Приамурья. Есть некоторое сходство, видимо,

регионального уровня в технике орнаментации керамики (зубчатое колёси-

ко, орнаментир-качалка, отступающая лопаточка, некоторые формы штам-

пов) и отдельных мотивов декора с ранним этапом малышевской культуры

(Гася, Сакачи-Алян – нижний пункт). Однако в целом керамика Амурзета

архаичнее малышевской по технологическим, формальным и стилисти-

ческим атрибутам. Наблюдается определенная близость рассматриваемого

комплекса с керамикой кондонской культуры (фигурно-валиковые рассе-

ченные венчики, гребенчатый декор, отступающая лопаточка) [Окладни-

ков, 1984, рис. 1, 33, 34; 2, с, т; табл. 1, 3]. Но по большинству технико-

типологических и других признаков амурзетская керамика, как, впрочем и

каменный инвентарь, представляются старше и проще кондонской, вклю-

чая ее ранний тип [см., например: Шевкомуд, Горшков, 2007, рис. 1; 2].

Прослеживается некоторое сходство с керамическими комплексами бой-

сманской культуры Приморья: фигурно-валиковое оформление венчиков,

гребенчатый узор, отступающая лопаточка [Жущиховская, 1998, рис. 3. 6,

6; 3. 8, 4; 3. 36, 6; Морева, 2003, табл. 1, 1-й этап]. Но бойсманские коллек-

ции керамики и каменного инвентаря тоже нельзя назвать более древними

и примитивными по сравнению с амурзетскими. Напротив, они, на взгляд

автора этих строк, несколько моложе последних.

168

В настоящее время вряд ли есть возможность увязать амурзетские на-

ходки с какой-либо известной культурой. Остается лишь констатировать,

что в культурно-хронологической колонке неолита Дальнего Востока они,

с определенной долей вероятности, должны занимать место между мари-

инской и малышевской (кондонской – ранний этап) культурами. Амурзетс-

кую стоянку трудно отнести только к нижне- или среднеамурскому неоли-

ту, так же как и к приморскому. Она видится достаточно самостоятельной

Рис. 2. Фрагменты керамики.

169

с признаками синкретизма, занимающей своего рода региональную нишу

на стыке нескольких культурных традиций раннего и среднего неолита.

Дополнительные исследования комплексов амурзетского типа позволят

прояснить данную проблему.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Стоянка Амурзет ин-

тересна тем, что являет собой редкий, едва ли не единственный памятник

неолита, стационарно исследованный на территории Среднего Приамурья

между Малым Хинганом и впадающей справа в Амур Уссури. Эта мес-

тность полностью входит в административные границы Еврейской авт.

области, ландшафты которой в восточной и центральной частях характе-

ризуются как низменные, местами заболоченные и только западные, бли-

же к М. Хингану, – возвышенные, частью гористые (хребты Помпеевский,

Сутарский). Несмотря на отдельные неолитические вещи, обнаруженные

при раскопках памятников эпохи металла [см., например: Деревянко и др.,

1999, рис. 42, 1], мнение об указанной местности, как территории, заселен-

ной в относительно позднее время, сохраняется. Амурзетская стоянка сви-

детельствует о довольно раннем освоении человеком территории Среднего

Приамурья к востоку от М. Хингана.

Список литературы

Деревянко А.П., Богданов Е.С., Нестеров С.П. Могильник Найфельд. – Но-

восибирск, 1999. – 96 с.

Жущи�овская И.С. Керамика с поселения Бойсмана-1 // Первые рыболовы в

заливе Петра Великого. – Владивосток, 1998. – С. 123–196.

Медведев В.Е. Оригинальный могильник на среднем Амуре // Изв. Сиб. отд-

ния РАН. – 1992. – № 3: Сер. ист., филол. и филос., вып. 3. – С. 63–64.

Морева О.Л. Относительная периодизация керамических комплексов бой-

сманской археологической культуры памятника Бойсмана-2 // Проблемы ар-

хеологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии: М-лы

международн. конф. «Из века в век», посвященной 95-летию со дня рождения акаде-

мика А.П. Окладникова и 50-летию Дальневосточной археологической экспедиции

РАН. – Новосибирск, 2003. – С. 172–175.

Окладников А.П. Керамика древнего поселения Кондон. – Новосибирск,

1984. – 124 с.

Шевкомуд И.Я., Горшков М.В. К вопросу о кондонской культуре в Нижнем

Приамурье (исследования поселения Князе-Волконское-1 в 2006 г. // Северная Ев-

разия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропо-

логия: М-лы всероссийск. конф. с международ. участием, посвященной 100-летию

со дня рождения М.М. Герасимова. – Иркутск, 2007. – Т. 2. – С. 306–310.

170

В.Е. Медведев, И.В. Филатова

НЕОЛИТ НИЖНЕГО АМУРА И ПРИМОРЬЯ:

ЭЛЕМЕНТЫ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

(ПО МАТЕРИАЛАМ КЕРАМИКИ)

На возможные связи неолитических культур Нижнего Приамурья и

Приморья ранее уже указывалось исследователями [см., например: Оклад-

ников, 1959; Бродянский, 1987, Неолит юга Дальнего Востока, 1991; Медве-

дев, 2000; Морева, 2005]. Опыт сравнительной характеристики орнаментапыт сравнительной характеристики орнамента

приамурской и приморской керамики из коллекций наиболее изученных и/

или опорных памятников, учитывая значительное увеличение количества

источников в настоящее время, представляется по-прежнему актуальным.

Анализ керамики мариинской культуры выявил, что последняя по отде-ариинской культуры выявил, что последняя по отде-ы выявил, что последняя по отде-

льным признакам близка некоторым образцам керамики недавно выделенно-

го «сергеевского» типа а также руднинской культуры (рис. 1). Так, основным

принципом декорирования выступает негативный рельеф, нанесенный на

поверхность изделий штампованием. Характерным технико-декоративным

элементом являются оттиски многозубчатой «гребенки», орнаментальным

мотивом – прямая линия. Зонами размещения композиций бордюрного типа

служили верхняя плоскость венчика и верхняя часть сосуда. Структура ор-

намента – концентрическая.

В орнаментике малышевской и кондонской культур также имеются

сходные черты с керамикой «сергеевского» типа (рис. 2). Ведущим прин-с керамикой «сергеевского» типа (рис. 2). Ведущим прин-Ведущим прин-

ципом декорирования выступает негативный рельеф, для нанесения кото-

рого применялось штампование и накалывание. Зафиксированы технико-

декоративные элементы: дугообразные, овальные, треугольные, квадратные,

прямоугольные, ромбовидные оттиски, отпечатки гребенчатого штампа; валики

прямые и волнистые. Типичны орнаментальные мотивы в виде линий

Рис. 1. Образцы орнамента на керамике мариинской культуры Нижнего При-

амурья (1), «сергеевской» группы памятников (2) и руднинской культуры (3) При-

морья: 1 – пос. на о-ве Сучу; 2 – Осиновка (по: [Батаршев, Морева, Попов, 2003]); 3 –

пос. Чертовы ворота (по: [Неолит юга Дальнего Востока, 1991]).