Ганцев Ш.X. Онкология: Учебник для студентов медицинских вузов

Подождите немного. Документ загружается.

Глава 18. Опухоли костей и мягких тканей

463

3. Перечислите виды злокачественных опухолей неостеогенного происхожде-

ния.

4. Какая триада симптомов характерна для всех злокачественных новообразо-

ваний костей?

5. Каким путем чаще всего метастазируют первичные опухоли костей?

6. В каких отделах длинных трубчатых костей чаще всего локализуется осте-

огенная саркома?

7. В каких отделах длинных трубчатых костей чаще всего локализуется сар-

кома Юинга?

8. Какие рентгенологические симптомы наиболее характерны для остеогенной

саркомы?

9. Какие рентгенологические симптомы наиболее характерны для саркомы

Юинга?

10. Какие опухоли костей отличаются длительным ростом?

11. Перечислите злокачественные опухоли костей, высокочувствительные к

лучевому лечению.

12. Какие препараты наиболее часто используются у больных с первичными

опухолями костей?

13. Какие калечащие операции применяются у больных со злокачественными

опухолями костей?

14. Какие условия необходимы для проведения органосохраняющих опера-

ций?

15. Перечислите, какие вы знаете злокачественные опухоли мягких тканей.

16. Какие клинические признаки характерны для доброкачественных и для

злокачественных новообразований мягких тканей?

17. Какие злокачественные новообразования мягких тканей отличаются быст-

рым ростом, какие — медленным?

18. Какие гистологические варианты рабдомиосаркомы вы знаете?

19. Перечислите злокачественные опухоли мягких тканей, чувствительные к

лучевому воздействию.

20. Перечислите злокачественные опухоли мягких тканей, не чувствительные

к лучевой терапии.

21. Для каких злокачественных новообразований мягких тканей хирургичес-

кий метод является единственным методом лечения?

22. Перечислите злокачественные новообразования мягких тканей, прогноз

при которых после проведенного лечения относительно благоприятный.

J" лава 19

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ

Лимфогранулематоз — болезнь Ходжкина (ходжкинская злокачественная лим-

фома), первичное опухолевое заболевание лимфатической системы.

Впервые лимфогранулематоз описал в 1832 г. английский врач Томас Ход-

жкин, сообщивший о семи случаях заболевания, протекающего с увеличением

лимфатических узлов и селезенки, лихорадкой, кахексией, неизменно закан-

чивающегося смертью больного.

В 1875 г. И. А. Кутаревым были проведены первые гистологические иссле-

дования удаленного при жизни больного лимфатического узла.

В 1890 г. русский исследователь С. Я. Березовский описал гистологическую

картину лимфогранулематоза. Он установил наличие патогномоничных для

лимфогранулематоза гигантских клеток. В 1897-1898 гг. венские патологоана-

томы I. Paltauf, С. Sternberg, D. Reed описали полиморфно-клеточную грану-

лему с наличием гигантских многоядерных клеток, названных впоследствии

клетками Березовского—Рид—Штернберга (рис. 19.1, см. вклейку).

В России наиболее распространено название «лимфогранулематоз», предло-

женное С. Sternberg в начале XX века.

19.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Важность изучения лимфогранулематоза, как и всех злокачественных лимфом,

объясняется молодым возрастом больных (большая часть — от 12 до 40 лет).

В структуре онкологической заболеваемости лимфогранулематоз занимает 9-

10-е место. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями

лимфатической и кроветворной тканей составил в 2001 г. 13,7 на 100 000 насе-

ления. Заболеваемость лимфогранулематозом составила 2,3 на 100 000 населе-

ния. Городские жители болеют приблизительно в 1,5 раза чаще, чем сельское

население.

Болеют лимфогранулематозом люди любого возраста. Первый пик заболе-

ваемости приходится на возраст 20-30 лет, а второй пик отмечается после

60 лет. Мужчины болеют несколько чаще, чем женщины. Уровень заболе-

Глава 19. Лимфогранулематоз

465

ваемости мужского населения превышает уровень заболеваемости женского в

1,5-2 раза в детском возрасте и в возрастной группе старше 40 лет.

19.2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ

Основной аргумент, выдвигаемый в пользу инфекционной природы лимфогра-

нулематоза, базируется на эпидемиологическом анализе частоты заболеваемо-

сти в разных регионах. В группу повышенного риска выделяют однояйцевых

близнецов в случае заболевания одного из них, ближайших родственников

больных и лиц, перенесших инфекционный мононуклеоз. Инфекция в раннем

детстве может привести к иммунизации без проявления признаков заболева-

ния, в более поздние сроки — к развитию лимфогранулематоза. О значении

генетических факторов в его этиологии можно судить на основании частоты

выявления определенных HLA-антигенов, в первую очередь, у идентичных

близнецов.

Следующая теория — вирусное поражение Т-лимфоцитов. Повышение

спонтанной трансформации и появление гипербазофильных клеток в перифе-

рической крови могут служить признаком иммунной защиты сенсибилизиро-

ванных лимфоцитов от генетически чужеродных, пораженных вирусом клеток.

Аналогичным образом можно объяснить цитотоксическое действие лимфоци-

тов, полученных от лиц, страдающих болезнью Ходжкина, на культивируемые

клетки Березовского—Рид—Штернберга, и сходную топографию этих клеток

и лимфоцитов в организме. Циркулирующие иммунные комплексы с помощью

антител адсорбируются преимущественно на этих клетках. Таким образом, фено-

мен злокачественной трансформации фагоцитарной системы находится в центре

внимания исследователей, однако вопрос о природе Т-клеточных нарушений

остается открытым. Супрессорный эффект приписывают злокачественно транс-

формированным макрофагам.

Происхождение клетки Березовского—Рид—Штернберга окончательно

не установлено. Вероятнее всего, клетка Березовского—Рид—Штернберга

происходит из Т- и В-лимфоцитов. Некоторыми авторами указывалось, что

злокачественные клетки при лимфогранулематозе могут происходить из мо-

ноцитарно-гистиоцитарно-макрофагального клона. При лимфогранулематозе

нарушается структура лимфатических узлов, соединительнотканные тяжи,

разрастаясь непосредственно от капсулы, пронизывают ткань лимфатического

узла, превращая его в гранулему. Клеточный состав представлен В-лимфоци-

тами на разных стадиях созревания, Т-лимфоцитами с фенотипом Т-хелперов

и Т-супрессоров. При лимфогранулематозе особое диагностическое значение

приобретает обнаружение одноядерных клеток Ходжкина, являющихся про-

межуточным звеном при трансформации в многоядерные клетки Березовско-

го—Рид—Штернберга.

S. Рорроша (1992) указывает на изменение кариотипа у 30 % больных лим-

фогранулематозом. Отмечено также, что частота изменения кариотипа различ-

на при различных гистологических вариантах лимфогранулематоза.

466

Часть П. Частная онкология

19.3. ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА

Диагноз лимфогранулематоза может быть установлен только на основании гис-

тологического исследования, после биопсии лимфатического органа или узла.

Доказательством наличия лимфогранулематоза является обнаружение клеток

Березовского—Рид—Штернберга.

Соответственно Международной морфологической классификации (Raje

Classification) различают 4 варианта лимфогранулематоза:

1. Лимфогистиоцитраный вариант (лимфоидное преобладание).

2. Вариант нодулярного склероза.

3. Смешанно-клеточный вариант.

4. Вариант лимфоидного истощения.

19.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТАДИЯМ. ПРИЗНАКИ

ИНТОКСИКАЦИИ, ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Распространенность опухолевого процесса определяется в соответствии с кли-

нической классификацией, принятой в 1971 г. на конференции по злокачествен-

ным лимфомам в американском городе Ann-Arbor.

♦ I стадия — поражение одной лимфатической зоны (I) или локализованное

поражение одного экстралимфатического органа или ткани (IE).

♦ II стадия — поражение двух или более лимфатических областей по одну

сторону диафрагмы (И) или локализованное поражение одного экстралим-

фатического органа или ткани и их регионарных лимфатических узлов

с/или без других лимфатических областей по ту же сторону диафрагмы

(НЕ).

♦ III стадия — поражение лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы

(III), которое может сочетаться с локализованным поражением одного

экстралимфатического органа или ткани (ШЕ), или с поражением селе-

зенки (IIIS), или с поражением того и другого (IIIE+S).

♦ IV стадия — диссеминированное поражение одного или нескольких экст-

ралимфатических органов, с или без поражения лимфатических узлов;

или изолированное поражение экстралимфатического органа с пораже-

нием отдаленных лимфатических узлов.

Поражение селезенки обозначается символом «S» (стадии IS, IIS, IIIS);

символом «Е» — локализованное экстранодальное поражение (стадии IE, IIE,

IIIЕ). Символом «В» обозначается наличие одного или более из следующих

симптомов: ночные профузные поты, повышение температуры выше 38 °С не

менее 3 дней подряд без признаков воспалительного процесса, потеря 10 %

веса за последние 6 месяцев; символом «А» — отсутствие вышеуказанных

симптомов.

Симптомы интоксикации являются неблагоприятными прогностическими

факторами у больных лимфогранулематозом.

Глава 19. Лимфогранулематоз

467

19.5. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Клиническое течение заболевания зависит от локализации первичного очага,

степени вовлечения в процесс близлежащих органов и морфологического вари-

анта заболевания.

Заболевание чаще всего начинается с увеличения одного или нескольких

лимфатических узлов шейно-надключичной, подмышечной или паховой облас-

тей (рис. 19.2, см. вклейку).

При длительном анамнезе лимфатические узлы могут достигать огромных

размеров, сливаться в конгломераты (рис. 19.3, см. вклейку).

При поражении лимфатических узлов средостения может отмечаться одыш-

ка, кашель, одутловатость лица, синдром верхней полой вены. При локализации

процесса в забрюшинных и мезентериальных лимфатических узлах могут отме-

чаться боли в животе, отеки нижних конечностей.

Дифференциальную диагностику лимфогранулематоза проводят с лимфа-

денитами и лимфаденопатиями различной этиологии. Бактериальные лимфа-

дениты возникают в ответ на инфекцию и могут наблюдаться при различных

заболеваниях, таких как СПИД, туберкулез и др. Протозойные лимфадениты

(при токсоплазмозе) и грибковые (при актиномикозе) встречаются относительно

редко. Возможна вирусная природа лимфаденитов при инфекционном мононук-

леозе, гриппе, краснухе. Лимфаденит может быть локальным, чаще в области

ворот инфекции (при гриппе, ангине), или генерализованным (при сепсисе). Ги-

стологическая структура лимфатического узла при реактивных лимфаденитах

сохраняет нормальные элементы лимфатического узла.

Помимо вышеизложенного различают клиническую (CS) и патологическую

(PS) стадии. Клиническая стадия устанавливается в результате подробного кли-

нического обследования и биопсии лимфоузла (или ткани). Патологическая ста-

дия подразумевает морфологическое подтверждение каждой локализации пора-

жения, установленной в результате применения хирургических процедур, как-

то: биопсия костного мозга, биопсия печени, лапаротомия со спленэктомией.

Для выбора тактики лечения больных лимфогранулематозом используется

группа прогностических факторов, которые обозначаются терминами «благопри-

ятные» и «неблагоприятные». К неблагоприятным прогностическим факторам

относят: наличие массивных, более 5 см в диаметре, лимфатических узлов, сли-

вающихся в конгломераты; расширение тени средостения на рентгенограммах

увеличенными лимфатическими узлами более чем на

х

/

3

диаметра грудной клет-

ки в самом широком ее месте (МТИ > 0,35); массивное поражение селезенки,

поражение трех или более зон лимфатических узлов; ускорение СОЭ > 30 мм/ч

при стадии Б и СОЭ > 50 мм/ч при стадии А. Ряд исследователей относит к не-

благоприятным факторам возраст старше 40 лет, экстранодальное поражение

в пределах, обозначаемых символом Е, варианты смешанно-клеточный и лим-

фоидное истощение. Наличие одного или нескольких из вышеперечисленных

признаков служит основанием для отнесения больного в группу с неблагоприят-

ным прогнозом. Остальные больные, так же как все больные с I патологической

стадией лимфогранулематоза, относятся в группу с благоприятным прогнозом.

468

Часть П. Частная онколог

19.6. ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА

ИССЛЕДОВАНИЯ. ТЕХНИКА

Следует отметить определяющую роль морфологического исследования пр

лимфогранулематозе.

Обязательно проведение аспирационной биопсии и открытой биопсии.

Цитологическая картина при лимфогранулематозе характеризуется клеточ-

ным полиморфизмом. В препарате видны лимфоциты, пролимфоциты, эозино-

филы, нейтрофилы, плазматические клетки, одноядерные гигантские клетки

Ходжкина, а также многоядерные гигантские клетки Березовского—Рид-

Штернберга. Окончательный диагноз ставится только после гистологическог

исследования биопсированного лимфатического узла.

При лимфогистиоцитарном варианте отмечается пролиферация лимфоци

тов и гистиоцитов. Встречаются единичные клетки Березовского—Рид—Штерн-

берга. При варианте нодулярного склероза видны коллагеновые тяжи, разделяю-

щие лимфатические узлы на отдельные участки. При смешанно-клеточном ва

рианте рисунок лимфатического узла полностью стерт, местами — лимфоидная

гиперплазия с лимфобластами, лимфоцитами. Синусы разрушены, очаги некрс

за, в полях зрения большое количество клеток Березовского—Рид—Штернбер

га. При варианте лимфоидного истощения в препарате видно небольшое коли

чество лимфоцитов или они могут вообще отсутствовать. Имеется диффузный

склероз, соединительнотканные тяжи, большое количество клеток Березовско

го—Рид—Штернберга.

Метод цитологического исследования пунктатов основан на изучении кле-

ток патологического очага, полученных пункцией. Этод метод заключается в

получении клеточного материала из лимфатических узлов, расположенных

в толще тканей. Для этой процедуры должны быть подготовлены стерильные

сухой шприц и сухая инъекционная игла. В условиях процедурной и перевязоч

ной, больного укладывают на стол. Должны соблюдаться все правила асептики

и антисептики. Кожу над лимфатическими узлами обрабатывают спиртом, пос-

ле чего отмечают место укола иглой. Левой рукой фиксируют лимфатические

узлы, а правой вводят иглу с заранее надетым шприцем. Ощутив попадание

иглы в лимфатический узел, правой рукой начинают оттягивать поршень, а

левой продвигают иглу то вглубь, то к поверхности опухоли. Фиксируя иглу в

опухоли, шприц снимают в положении максимально оттянутого поршня, по-

сле чего извлекают иглу. Затем в оттянутом положении вновь надевают иглу,

быстрым толчком поршня выдувают ее содержимое на предметное стекло и из

полученной капли пунктата приготовляют мазок.

Под биопсией понимают прижизненное изъятие кусочка ткани из опухоле-

вого очага с целью микроскопического исследования. Техника биопсии зависит

от глубины расположения лимфатических узлов. Ножевую (эксцизионную)

биопсию проводят под местной анестезией или под внутривенным обезболива-

нием в зависимости от глубины расположения лимфатических узлов. После

3-кратной обработки операционного поля проводится разрез над лимфатичес-

кими узлами. Берется на гистологическое исследование наибольший лимфати-

ческий узел или несколько лимфатических узлов. Удаление лимфатического

Глава 19. Лимфогранулематоз 469

узла лучше проводить вместе с капсулой. При невозможности удаления всего

лимфатического узла проводят клиновидную резекцию. Завершают биопсию

гемостаз и послойные швы на рану.

19.7. ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА.

ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОТОМИИ.

СПЛЕНЭКТОМИЯ

Диагностика лимфогранулематоза не представляет особых трудностей. Правиль-

но собранный анамнез заболевания, характер лимфатических узлов, дополни-

тельные методы диагностики с обязательной верификацией диагноза позволяют

выявить опухолевую патологию на ранних стадиях заболевания.

Обследование больных с лимфогранулематозом включает в себя следующие

обязательные исследования:

1. Анамнез, клинические данные (наличие или отсутствие симптомов инток-

сикации), количество пораженных лимфатических узлов и зон.

2. Биопсия пораженного лимфатического узла (цитологическая и морфо-

логическая верификация диагноза с обязательным установлением гис-

тологического варианта лимфогранулематоза — рис. 19.4 и 19.5, см. на

вклейке).

3. Иммунофенотипирование.

4. Общий анализ крови (СОЭ, лейкоциты, лейкоформула).

5. Биохимический анализ крови (печеночные пробы, щелочная фосфатаза,

ЛДГ, фибриноген, гаптоглобин, церулоплазмин, альфа-2-глобулин).

6. Трепанобиопсия костного мозга.

7. Рентгенография органов грудной клетки (выяснение состояния медиас-

тинальных, прикорневых лимфатических узлов, легочной ткани, плев-

ры—рис. 19.6, 19.7).

8. Компьютерная томография грудной клетки (при малой информативно-

сти рентгенологических данных), установление размеров опухолевой

ткани.

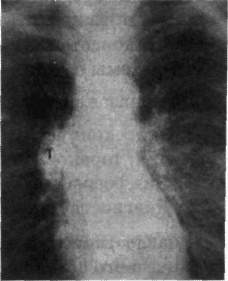

Рис. 19.6. Рентгенограмма органов грудной клетки в пря-

мой проекции. Лимфогранулематоз с увеличением внутри-

грудных лимфатических узлов. Правый корень расширен,

малоструктурен, с фестончатыми наружными контурами,

верхнее средостение расширено

470

Часть П. Частная онкология

Рис. 19.7. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции. Лимфогрануле-

матоз, медиастинально-легочная форма. Увеличение всех групп внутригрудных лим-

фатических узлов, экстранодальное поражение правого легкого

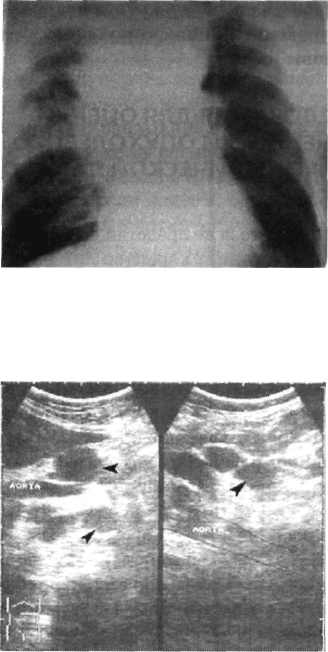

Рис. 19.8. Сонограмма органов брюшной полости. Лимфогранулематоз.

Поражение парааортальных лимфатических узлов (стрелки)

9. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинной

области для исключения поражения мезентериальных, забрюшинных,

внутритазовых лимфатических узлов, печени, селезенки (рис. 19.8).

10. Компьютерная томография брюшной полости (более точное установление

зон поражения, экстралимфатических органов).

11. Радиоизотопное исследование костной системы с m

99

Тс и лимфатической

системы с

67

Ga.

По показаниям применяются:

1. Эндоскопические методы диагностики (фиброгастроскопия, ларингоско-

пия, торакоскопия, лапароскопия).

2. Лимфография.

3. Диагностическая лапаротомия.

Диагностическую лапаротомию проводят больным, у которых по данным

клинического обследования нельзя точно установить, имеется ли поражение

Глава 19. Лимфогранулематоз

471

селезенки или нет. Проводят лапаротомию со спленэктомией и гистологичес-

ким исследованием селезенки. При изолированном поражении лимфатических

узлов средостения показана трансторакальная пункция или торакоскопия с

биопсией лимфатических узлов.

Ниже приведены федеральные стандарты диагностики лимфогранулемато-

за, которые должны применяться на догоспитальном и госпитальных этапах с

учетом факторов прогноза заболевания («Алгоритмы объемов диагностики и

лечения злокачественных новообразований». — М., 2002).

С81.0-9.* ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ

I. Объем диагностических исследований

♦ Догоспитальный этап:

1. Направление на госпитализацию.

2. Выписка из истории болезни.

3. Общий анализ крови.

4. Общий анализ мочи.

5. Кровь на RW.

6. Кровь на ВИЧ.

7. Щелочная фосфатаза, фибриноген, альфа-2-глобулин.

8. Рентгенографическое исследование органов грудной клетки в прямой

и боковой проекциях, томография срединной тени.

9. УЗИ органов брюшной полости (печени, почек, селезенки, забрюшин-

ных лимфатических узлов).

10. Гистологические препараты (стекла, блоки), морфологическое заклю-

чение, подтверждающее диагноз.

♦ Дообследования в специализированном центре:

1. Трепанобиопсия кости для исключения поражения костного мозга.

2. Осмотр ЛОР-врача для исключения поражения кольца Пирогова—

Вальдейра.

3. При необходимости компьютерная томография органов грудной клет-

ки и брюшной полости.

II. Факторы прогноза

1. Массивное поражение средостения (МТИ > 0,33).

2. Спленомегалия (5 и более очагов поражения или увеличение органа с

диффузной инфильтрацией).

3. Наличие одиночного экстранодального поражения (Е).

4. СОЭ > 30 мм/ч для варианта В и СОЭ > 50 мм/ч для варианта А.

5. Три и более зон пораженных лимфатических узлов.

III. Группы прогноза

♦ Благоприятный прогноз — I и ПА ст., без факторов риска.

♦ Промежуточный прогноз

* Код МКБ-10.

472

Часть II. Частная онкология

IA и 1Б ст:

1. Наличие экстранодального поражения (Е).

2. СОЭ > 30 мм/ч для варианта Б.

3. СОЭ > 50 мм/ч для варианта А.

НА ст:

1. Наличие экстранодального поражения (Е).

2. СОЭ > 50 мм/ч для варианта А.

3. Поражение 3 и более зон лимфатических узлов.

ПБ ст:

1. СОЭ > 30 мм/ч для варианта Б.

2. Поражение 3 и более зон лимфатические узлов IIIA ст., без факторов

риска.

♦ Неблагоприятный прогноз

IA ст., IB ст., ПА ст:

1. Массивное поражение средостения (МТИ > 0,33).

2. Спленомегалия (5 и более очагов поражения или увеличение органа

с диффузной инфильтрацией).

ПБ ст:

1. Массивное поражение средостения (МТИ > 0,33).

2. Спленомегалия (5 и более очагов поражения или увеличение органа

с диффузной инфильтрацией).

3. Стадия Е.

ША ст:

1. Массивное поражение средостения (МТИ > 0,33).

2. Спленомегалия (5 и более очагов поражения, или увеличение органа

с диффузной инфильтрацией).

3. Стадия Е.

4. СОЭ > 50 мм/ч.

19.8. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЕЗНИ

Основными методами лечения лимфогранулематоза являются лучевой, лекар-

ственный и их комбинация.

В течение нескольких десятилетий единственным методом лечения этой бо-

лезни было оперативное удаление пораженных лимфатических узлов.

Во второй половине XIX в. установилось мнение, что в результате опера-

тивного вмешательства происходит генерализация опухолевого процесса, и

лечение болезни было ограничено общеукрепляющими средствами. В 1901 г.

William Pusey (Чикаго, США) провел однократные облучения лимфатических