Хейденрайх Р. Основы просвечивающей электронной микроскопии

Подождите немного. Документ загружается.

222

ГЛ.

7.

ВВЕДЕНИЕ

В

Д~ФРАКЦИЮ

ЭЛЕКТРОНОВ

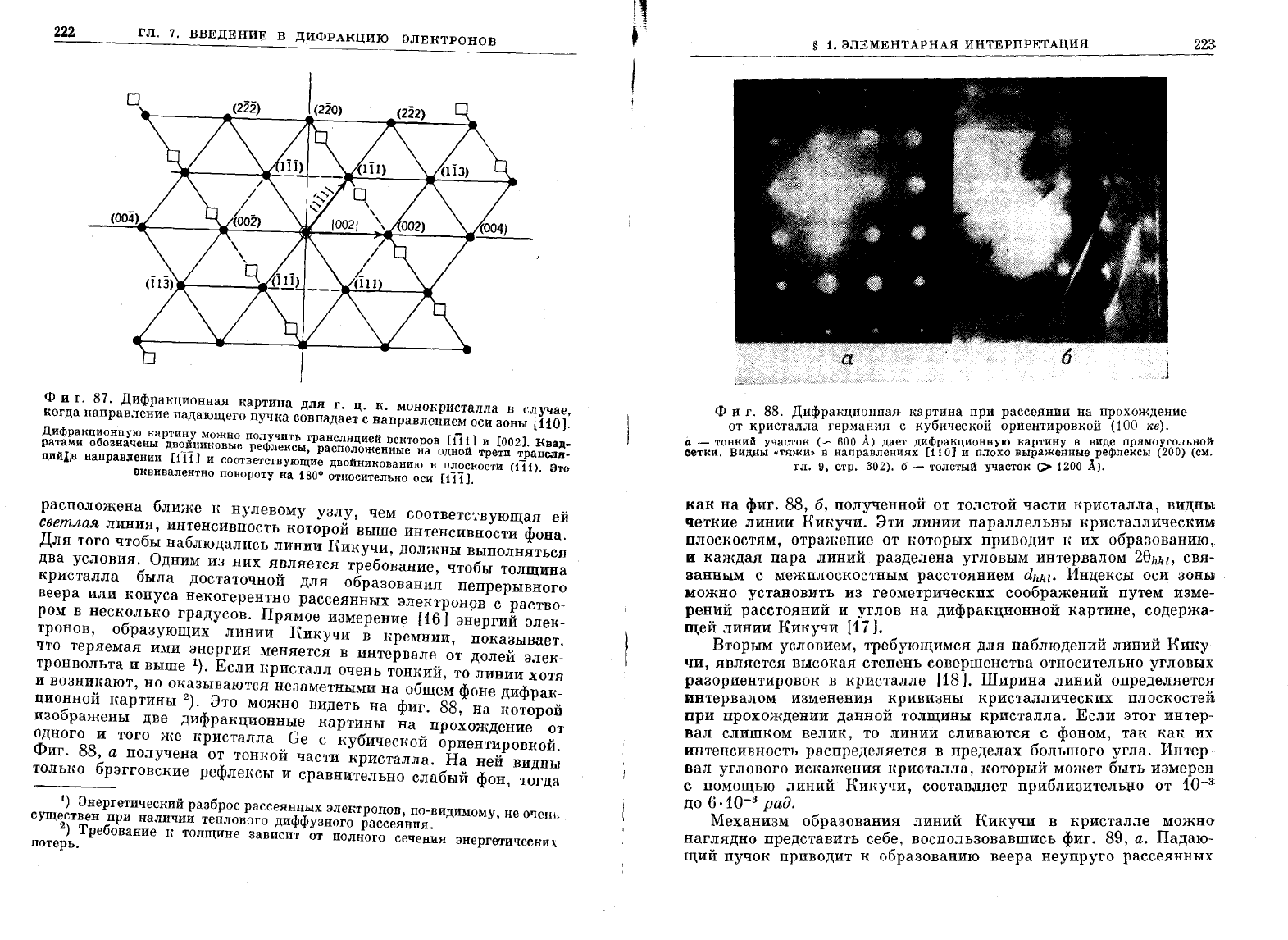

Фиг.

87.

Дифракционная

Rартина

для

г.

Ц. к.

монокристалла

н

СJIучае,

когда

направление

падающего

пучка

совпадает

с

направлением

оси

зоны

[110).

ДИфраиционную

иартину

Можно

получить

трансляцией

веиторов

[111]

и

[ОО2].

Нвад.

ратами

обозначены

дв~~нииовые

рефлеисы,

раСПОложенные

на

одной

трети

транСдЛ-

ЦИйliВ

направлении

[111]

и

соотвеТСтвующие

двойнииованию

в

ПЛОСИОСТИ

(11

1).

Это

вививалентно

повороту

на

1800

относительно

оси

[111].

расположена

ближе

:к

нулевому

узлу,

чем

соответствующая

ей

светлая

линия,

интенсивность

:которой

выше

интенсивности

фона.

Для

того

чтобы

наблюдались

линии

I\и:кучи,

должны

выполняться

два

условия.

Одним

ИЗ

них

является

требование,

чтобы

толщина

кристалла

была

достаточной

для

образования

непрерывного

веера

или

конуса

некогерентно

рассеянных

элеКТРОН9В

с

раство

ром

в

нес:коль:ко

градусов.

Прямое

измерени~

[161

энергий

элек

тронов,

образующих

линии

I\ИRУЧИ

в

:кремнии,

ПОRазывает,

что

теряемая

ими

энергия

меняется

в

интервале

от

долей

элек

ТРОНвольта

и

выше

1).

Если

Rристалл

очень

ТОНRИЙ,

то

линии

хотя

и

возникают,

но

оказываются

незаметными

на

общем

фоне

дифран

ционной

:картины

2).

Это

можно

видеть

на

фиг.

88,

на

:КОТОРОЙ

изображены

две

дифра:кционные

Rартины

на

прохождение

от

одного

и

того

же

:кристалла

Се

с

Rубической

ориентиров:коЙ.

Фиг.

88,

а

получена

от

тон:кой

части

:кристалла.

На

ней

видны

толь:ко

брэгговс:кие

рефлексы

и

сравнительно

слабый

фон,

тогда

1)

Энергетический

разброс

рассеянных

элеRТРОНОВ,

ПО-видимому,

не

очею,

сущ~ствен

при наличии

теплового

диффузного

рассеяния.

)

Требование

к

толщине

зависит

от

полного

сечения

энергетичеСRИ

х

потерь.

§

1.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

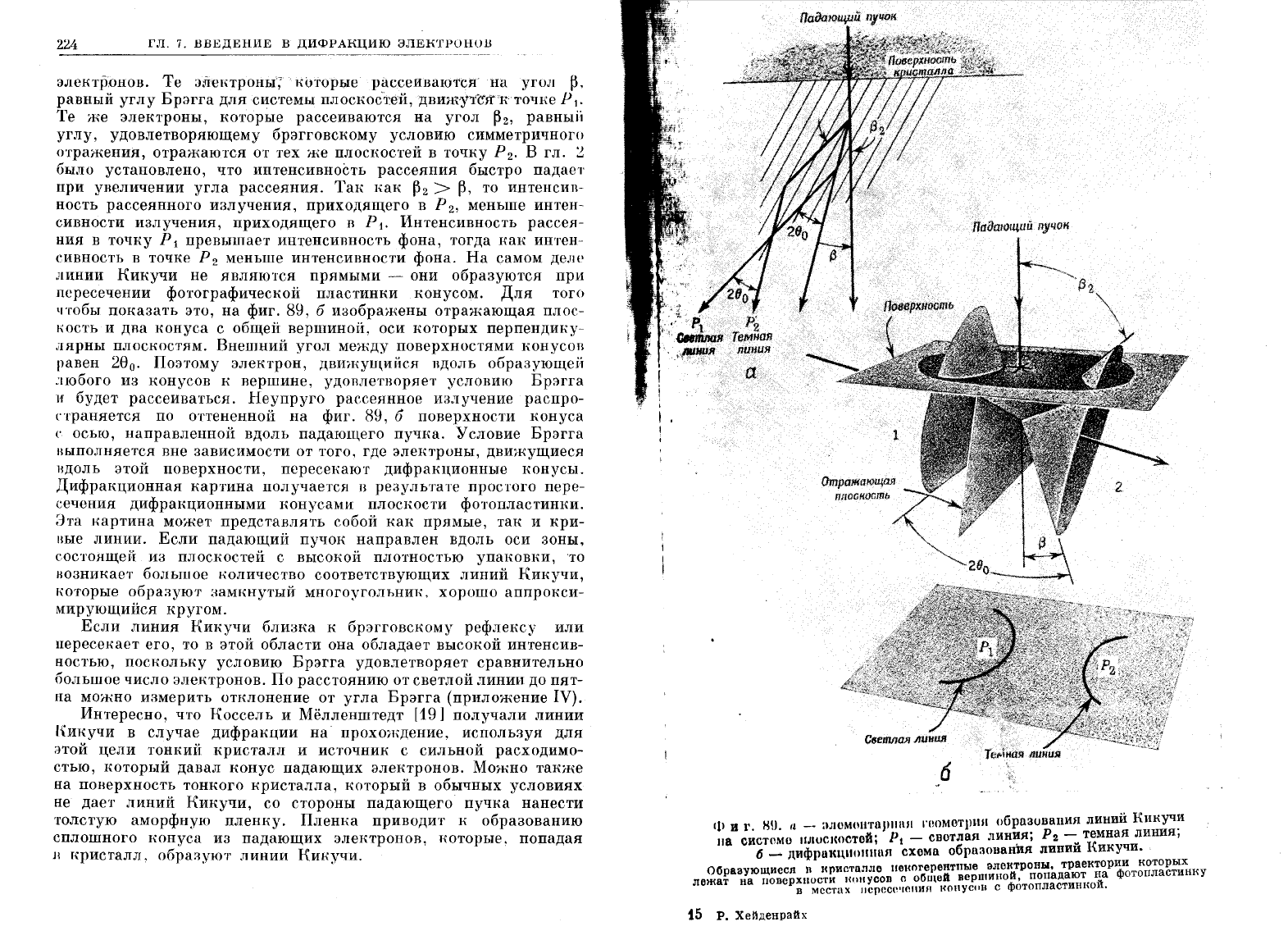

Фиг.

88.

Дифракционная

картина

при

рассеянии

на

uпрохождение

от

кристалла

германия

с

кубической

ориентировкои

(100

кв).

223

а

-

тоНlШЙ

участои

(~

600

А)

дает

дифраиционную

иартину

в

виде

прямоугольноЙl

сетии.

Видны

«ТfIЖИ»

В

направлениях

[11

О]

и

плохо

выраженные

рефлексы

(200)

(СМ.

гл.

9,

СТР.

302).

б

-

толстый

участои

<>

1200

А).

как

на

фиг.

88,

б,

полученной

от

толстой

части кристалла,

видны

четкие

линии

I\икучи.

Эти

линии

параллельны

кристалличесним

плос:костям,

отражение

от

:которых

приводит

к

их

образованию,.

и

:каждая

пара

линий

разделена

УГЛОВЫМ

интервалом

28

hkz

,

свя

занным

с

межплоскостным

расстоянием

d

hkl

•

Инд~ксы

оси

зоны

можно

установить

из

геометричес:ких

сообр~жении

путем

изме

рений

расстояний

и

углов

на

дифракционнои

картине,

содержа-

щей

линии

I\икучи

[17

J.

u u

Вторым

условием,

требующимся

для

наблюдении

линии

Кику

ЧИ,

является

высокая

степень

совершенства

относи:.ельно

угловых

разориентировок

в

кристалле

[18

J.

Ширина

линии

определяетс~

интервалом

изменения

кривизны

кристаллических

плоскостеи

при

прохождении

данной

толщины

кристалла.

Если

этот

интер

вал

слишком

велик,

то

линии

сливаются

с

фоном,

так

как

их

интенсивность

распределяется

в

пределах

большого

угла.

Интер

вал углового

искажения

кристалла,

который

может

быть

измере_~

с

помощью

линий

Rикучи,

составляет

приблизителыIo

от

10

до

6 ·10-3

рад

..

Механизм

образования

линий

Кик

учи

в

кристалле

можно

наглядно

представить

себе,

воспользовавшись

фиг.

89,

а.

Падаю

щий

пучок

приводит

К

образованию

веера

неупруго

рассеянных

224

гл.

7.

ВВЕДЕНИЕ

В

ДИФРАКЦИЮ

ЭЛЕКТРОНОВ

электронов.

Те

эл'еRтроны'ко'tорыыe

рассеиваютслна

угол

~,

равный

углу

Брэгга

для

системы

плоскос'те'й,

двиm1Т~Я"'кточке

р

1.

Те

же

электроны,

которые

рассеиваются

на

угол

~2'

равный

углу,

удовлетворяющему

брэгговскому

условию

симметричного

отражения,

отражаются

от

тех

же

ПЛОСI{остей

в

точку

Р2'

В

гл.

~

было

установлено,

что

интенсивность

рассеяния

быстро

падает

при

увеличении

угла

рассеяния.

Так

как

~2

>

~,

то

интенсив

ность

рассеянного

излучения,

приходящето

в

Р2'

меньше

интен

сивности

ИЗJlучения,

приходящего

в

Р

1.

Интенсивность

рассея

ния

В

точку

Р

1

превышает

интенсивность

фона,

тогда

как

интен

еивность

в

точке

Р2

меньше

интенсивности

фона.

На

самом

деJJе

JIИНИИ

Rикучи

не

являются

прямыми

-

они

образуются

при

пересечении

фотографической

пластинки

конусом.

Для

того

чтобы

показать

это,

на

фиг.

89,

б

изображены

отражающая

плос

'~OCTЬ

и

два

конуса

с

общей

вершиной,

оси

которых

перпендику

.iIярны

плоскостям.

Внешний

угол

между

поверхностями

конусов

равен

280'

Поэтому

электрон,

движущийся

вдоль

образующей

любого

из

конусов

к

вершине,

удовлетворяет

условию

Брэгга

и

будет

рассеиваться.

Неупруго

рассеянное

излучение

распро

страняется по

оттененной

на

фиг.

89,

б

поверхности

конуса

('.

осью,

направленной

вдоль

падающего

пучка.

Условие

Брэгга

выполняется

вне

зависимости

от

того,

где

ЭЛeI\ТРОНЫ,

двюнущиеся

вдоль

этой

поверхности,

пересекают

дифракционные

конусы.

Дифракционная

картина

получается

в

результате

простого

пере

сечения

дифракционными

конусами

плоскости

фотопластинки.

Эта

картина

может

представлять

собой

как

прямые,

так

и

кри

вые

линии.

Если

падающий

пучок

направлен

вдоль

оси зоны,

состоящей

из

плоскостей

с

высокой

плотностью

упаковки,

'то

нозникает

большое

количество

соответствующих

линий

Rикучи,

которые

образуют

замкнутый

многоугольник,

хорошо

аппрокси

мирующийся

кругом.

Если

линия

Rикучи

близка

к

брэгговскому

рефлексу

или

пересекает

его,

то

в

этой

области

она

обладает

высокой

интенсив

ностью,

поскольку

условию

Брэгга

удовлетворяет

сравнительно

большое

число

электронов.

По

расстоянию

от

светлой

линии

до

пят

на

можно

измерить

отклонение

от

угла

Брэгга

(приложение

IV).

Интересно,

что

Rоссель

и

Мёлленштедт

[19]

получали

линии

Кикучи

в

случае

дифракции

на

прохождение,

используя

для

этой

цели

тонкий

кристалл

и

источник

с

сильной

расходимо

стью,

который

давал

конус

падающих

электронов.

Можно

также

на

поверхность

тонкого

кристалла,

который

в

обычных

условиях

не

дает

линий

Rикучи,

СО

стороны

падающего

пучка

нанести

толстую

аморфную

пленку.

Пленка

приводит

к

образованию

сплошного

конуса

из

падающих

электронов,

которые,

попадая

н

Т-\ристалл,

образуют

линии

Rикучи.

ф

и

r.

Н\).

(t

_

:}JlОМШi'l'аРIIIlН

I'(юметрин

обрnзuвания

линий

RИКУЧ~

lIа

СИСТОМО

JlJIOСIЮСТОЙi

Р

•

-

свотлая

лин~я;

Р2

-:.

темная

линия,

б

_

дифрокциошшл

схема

обрn:юuаlIИЯ

ЛИIlИИ

Rикучи.

Образующиссп

1\

I<РИСТnЛJIС

IIС1<nгереПТIIые

ЭЛС1<йТРОНЫ.

траеl<~~РФ~Т~~~~~;~ХНl\У

лежат

на

поверхности

HOII

усов

С

общей

ВСРШИllО

•

попадают

й

в

местах

Ilсr)(юе'IСIIИП

1<()IIУС(lВ

с

фот()плаСТИНI<О

.

{5

Р.

Хсйденрайх

226

ГЛ.

7.

ВВЕДЕНИЕ

В

ДИФР

АНЦИЮ

ЭЛЕНТРОНОВ

При

получении

электронной

дифракционной

картины

от

твердого

тела

могут

возникнуть

серьезные

практические

трудно

сти.

Эти

трудности

возникают

в

основном

при

использовании

метода

дифракции

на

отражение,

а

не

на

прохождение.

Одна

из

них

связана

с

электростатическим

отклонением

и

искажением

пучка

при

исследовании

диэлектрических

материалов.

При

работе

на

отражение

этот

эффект

можно

уменьшить

с

помощью

допол

нительной

электронной

пушки,

снимающей

заряд

с

поверхности

образца.

Энергия

пушки

подбирается

таким

образом

(от

400

до

1200

эв),

чтобы

заряд

снимался

с

поверхности

за

счет

вторично

электронной

эмиссии.

Это позволяет

наблюдать

дифракционную

картину

от

стекла

и

кристаллов

изолятора.

Правда,

при

дополни

тельной

бомбардировке

увеличивается

степень

загрязнения.

Искажение

пучка,

подобное

тому,

которое

вызывается

дей

ствием

электростатического

поля,

можно

наблюдать

и

при

изу

чении

магнитных

материалов.

Если

ферромагнитный

образец

неразмагничен,

то

обычно

для

него не

удается

получить

дифрак

ционную

картину.

Даже

если он размагничен,

магнитные

иска

жения

все

равно могут

появляться

при

некоторых

условиях,

например

при

наличии

мелкодисперсных

ферромагнитных

выде

лений.

Эффект,

к

которому

приводят

такие

выделения,

иллюстри

руется

на

фиг.

90,

где

представлена

дифракционная

картина

[20],

полученная

от

частично

размагниченного

кристалла

сплава

альнико

V.

Можно

видеть

искажение

дифракционных

пятен

за

счет

Фиг.

90.

Дифракционная

картина,

полученная

от

сплава

альвико

У,

иллюстрирующая

искажение

дифрагированных

пучков

магнитным

полем,

возникающим

вблизи

малых

выделений

(45

кэв).

§

2.

ПРЯМАЯ

РЕШЕТНА

И

нристАллы

227

сильно

локализованных

магнитных

полей

в

кристалле.

Магнитное

отклонение

электронного

пучка,

вызванное

поверхностными

поля

ми,

было

использовано

для

построения

картины

микрополей

в

кобальте

[21].

Эта

разновидность

теневого

метода

использова

лась

также

Мартоном

[22].

Выше

описано

магнитное

искажение

электронных

пучков

в

больших

масштабах.

При

дифракции

же

на

прохождение

и

в

случае

мягких

ферромагнитных

материалов

наблюдаются

более

тонкие

эффекты.

Если

падающий

или

дифра

гированные

пучки

омывают

границу

магнитного

домена,

то

воз

никающая

при

этом

сила

Лоренца

может

вызвать

лоренцевс:кие

смещения

и

привести

к

расщеплению

пучка

(см.

гл.

11).

§

2.

Прямая

решетка

и

кристаллы

Интенсивность

рефлексов

или

отраженных

пучков,

которые

могут

возникать

при

рассеянии на

кристалле,

определяется

структурным

фактором,

который

в

свою

очередь

определяется

расположением

атомов

в

кристалле.

Термины

<шристалЛ»

и

«решет

кю>

часто

используют

в

одном

и

том

же

смысле,

хотя

термин

«решет

кю>

относится

к

периодическому

расположению

математических

точек.

Что

касается

кристалла,

то

он

состоит

из

атомов,

располо

женных

в

узлах

решетки. Свойства

решеток,

образованных

мате

матическими

точками,

и

их

классификация

составляют

содержа

ние

теории

пространственных

групп,

которой

мы

касаться

в

даль

нейшем

не

будем.

Читателя,

интересующегося

вопросами

теории

пространственных

групп,

можно

отослать

!{

специальным

руко

водствам

по

кристаллографии

1).

П

ростейшей

трехмерной

решеткой

является

кубическая

решет

ка,

изображенная

на

фиг.

91.

Элементарная

ячейка

такой

решетки

имеет

форму

куба,

заданного

восемью

точками

-

вершинами.

Размер

ребра

куба

равен

ао.

Хотя

в

природе

и

не

существует

кри

сталлов

с

простой

кубической

решеткой,

на

ее

основе

мы

можем

СТрОИ1Ъ

решетни,соответствующие

реальным

нристаллам.

В

про

етой

I\убичесной

рошетне

с

размером

ребра

нуба,

равным

ао,

на

одну

элементарную

ячейну

приходится

всего

лишь

один

атом

с

ноординатами

(000),

I\ОТОРЫЙ

можно

рассматривать

как

началь

ный.

Это

легно

видеть

из

фиг.

91,

если

поместить

восемь

атомов

в

угловые

точки

куба.

Тогда

каждый

атом

будет

принадлежать

одновременно

восьми

соседним

ячейкам

и

на

каждую

из

них

будет

приходиться

по

одному

атому.

В

качестве

ячейни

можно

было

бы

принять

куб,

размер

ребра

которого

равен

3ао,

но

по

определению

элементарной

ячейкой

называется

наименьшая

1)

CM'

f

например.

[23].

15*

228

гл.

i.

ВВЕДЕНИЕ

В

ДИФРАКЦИЮ

ЭЛЕКТРОНОВ

----------------

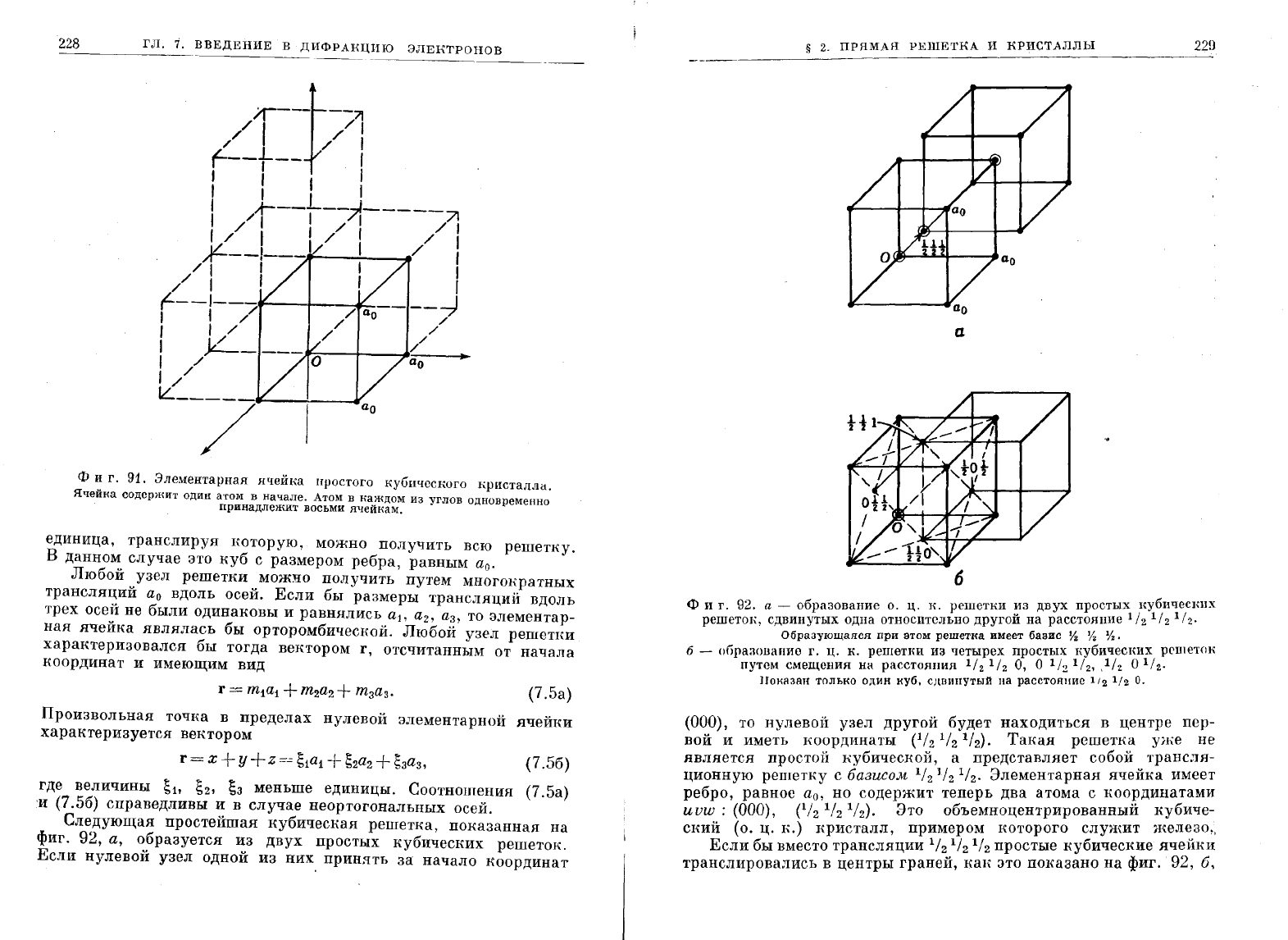

Фиг.

91.

Элеиентарная

яqейка

простого

кубического

кристаЛЛа.

Ячейна

содержит

один

атом

в

начале.

Атом

в

наждом

из

углов

одновременно

принадлежит

восьми

ячейкам.

единица,

транслируя

которую,

можно

получить

всю

решетку.

В

данном

случае

это

куб

с

размером

ребра,

равным

ао.

Любой

узел

решетки

можно

получить

путем

многократных

трансляций

ао

вдоль

осей.

Если

бы

размеры

трансляций

вдоль

трех осей

не

были

одинаковы

и

равнялись

аl,

а2,

аз,

то

элементар

ная

ячейка

являлась

бы

орторомбическоЙ.

Любой

узел

решетки

характеризовался

бы

тогда

вектором

r,

отсчитанным

от

начала

координат

и

имеющим

вид

(7.5а)

Произвольная

точка

в

пределах

нулевой

элементарной

ячейки

характеризуется

вектором

r =

х

+

у

+ z

=-=

~1a1

+

~2a2

+

sзаз,

(7.5б)

где

величины

Sl,

~2'

6з

меньше

единицы.

Соотношения

(7.5а)

.'И

(7.5б)

справедливы

и

в

случае

неортогональных

осей.

Следующая

простейшая

кубическая

решетка,

показанная

на

фиг.

92,

а,

образуется

из

двух

простых

кубических

решеток.

Если

нулевой

узел

одной

из

них,

прин~ть

за

начало

~оординат

§ 2.

ПРЯМАЯ

РЕШЕТКА

И

RристАллы

229

а

6

Фиг.

92.

а

-

образование

о.

ц.

н.

решетки

из

двух

простых

I~уБИiеСН]JХ

решеТОI~,

сдвинутых

одна

относительно

другой

на

расстояние

Ч

2

1/2

12'

Образующаяся

при

этом

решетка

имеет

базис

yz

yz

Уз.

6 -

о()ра;Юllанио

г.

Ц.

н.

решетии

из

четырех

простых

нубичесних

решетон

путем

смещения

на

расстояния

1/21/2

О,

О

1/21/2'

,1/2

01/2'

]JОНRЗRН

т()льно

один

куб.

С)ЩИIIУТЫЙ

на

расстояние

1/2

1/2

О.

(000),

то

нулевой

узел

другой

будет

находиться

в

центре

пер

вой

и

иметь

координаты

(Ч

2

Ч

2

Ч

2

).

Такая

решетка

уже

не

является

простой

кубической,

а

представляет

собой

трансля

ционную

решетку

с

базuсо.м

Ч

2

Зf

2

1/2'

Элементарная

ячейка

имеет

ребро,

равное

ао,

но

содержит

теперь

два

атома

с

координатами

uvш:

(000), (1/21/21/2).

Это

объемноцентрированный

кубиче

ский

(о.

ц.

к.)

кристалл,

примером

которого

служит

желеЗО~1

Если

бы

вместо

трансляции

1/2

1/

2

Ч

2

простые

кубические

ячейки

транслировались

в

центры

граней,

кап

это

показано

на

фиг.

92,

б,

230

ГЛ.

7.

ВВЕДЕНИЕ

В

ДИФРАНЦИЮ

ЭЛЕНТРОНОВ

~OH

ви~:::л::rтате

возни~

бы

гранецентрированный

куб

(г.

ц.

к.)

ест.,ь

гранеи,

образуемых

простым

кубом

В

~а:е:еЧ~~:~::~~;!яб

~

Нц~:~рВ:МгрУаЗнЛиОМ

в

1(2

Ч

2

О

дает

и

у;ел

1/2СЧ~~~

,

вместе

с

исходным

три

б

с

нулевыми

узлами

в

позициях

1/2

1/

О

1/

О

lj

01/

1/

ку

а

ляции

образуют

г

ц

к

еш

2,

2

2,

2 2

при

транс-

тарную

ячейку

с

раз~е

.

o~

e~KY.

Г.

ц. к.

решетка

имеет

элемен-

динатами

000

1/ 1/

О

~/

ОР1

е

/

ра

о

~/O'

:/одержа

щую

4

атома

с

коор-

r

'2

2 ,

2·

2,

?

2.

один

р~:е:::;~И~~~~:~;Т:а:~~::~~И:

кристалл

представляет

собой

гексагональный

компактный

( )

ристаллов.

Другим

является

сматривать

как

жесткие

с

г.

к.

кристалл.

Если

атомы

рас

образ

ют

от

е

.

феры,

упакованные

вместе,

то

они

Втор!й

!!

льные

слои

с

гексагональным

строением

(фиг.

93).

что

его

слои

Можно

расположить

над

первым

таким

об

азом

вого

сло~то~:р:~~а~ов~тся

в

соответствующих

углубленияi

пер~

.

лои

Можно

назвать

А,

второй

В.

На

фиг.

93

ФИ

г.

93.

Вид

ПЛОСКости

Плотнейшей

упаков""и

д

в

плотноупакованной

структуре.

Первал

атомнал

ПЛОСl\ОСТЬ

(атомы

от

бра

жены

Оl\РУЖНОСТЛМИ)

_

БУl\ВОЙ

~eHiHbl)

обозначена

БУl\ВОЙ

А.

Вторал

(атомы

изо

положенных

в

ПОЗИциях

С

то

возн'

СЛИ

третья

ПЛОСl\ОСТЬ

СОСтОит из

атомов

рас

ПЛОСl\ОСти

раСполагаются

непосредст:~:ет

Г.Ц.Н.

упаl\ОВl\а.

Если

же

атомы

тр'етьей

НО

над

ПОЗИцилми

А,

упаl\ОВl\а

соответствует

Г.

п. у.

§ 2.

ПРЯМАЯ

РЕШЕТНА

И

ИРИСТАЛЛЫ

231

второй слой

изображен

контурными

кружками.

Слои

А

и

В

нор

мальны

к

направлению

[111]

и

лежат

в

плоскостях

{111}.

Тре

тий

слой

можно

расположить

двумя

способами.

Если

он

распо

ложен

таким

образом,

что

его

атомы

не

находятся

непосред

ственно

над

атомами

слоя

А,

то

упаковка

соответствует

г.

ц. н.

И

может

быть

записана

в

виде

АВСАВСАВСАВС.

Другой

вариант

укладки

третьего

слоя

-

когда

его

атомы

располагаются

над

атомами

слоя

А.

В

этом

случае

образуется

г.

н.

решетка.

АВАВАВАВ.

Слой

С

в

г.

ц.

н.

решетке

может

быть

перемещен

в

позицию

А

с

помощью

трансляционного

вектора

[24]

1/6

[112].

Если

слой

остается

в

таном

положении,

то

ЛОRальная

упаКОВRа

носит

гек

сагональный

характер,

что

приводит

к

образованию

дефекта

упа

ковки.

Если

сдвинуть

третий

слой

в

положение

С, то

последнее

будет

означать

сдвиг

на

вектор

трансляции.

Точно

так

же

и

в

г.

к.

решетке

за

счет

сдвига

возникает

г.

ц. н.

упаRовка

или

дефеRТ

упаковки

в

гексагональном

кристалле.

Когда

г.

к.

кобальт

пере

ходит

в

свою

г.

ц.

к.

МОДИфИRацию

путем

сдвига,

ЭRвивалентного

возникновению

дефекта

упаковки

на

каждой

второй

плоскости,

базовая

плоскость

г.

н.

решеТRИ

переходит

в

плоскость

{111}.

ГеRсагональная

плотноупакованная

струнтура

имеет

два

атома

на

элементарную

ячейку

с

координатами

или

базисом

000,

2/

з

lJ

з

1/2'

транслируя

которые,

можно

получить

всю

решетку.

Элементы

цинк

и

иадмий

имеют

почти

г.

н.

решетку;

нш~оторое

ОТRлонение

связано

с

тем

обстоятельством,

что

а

томы

не

являются

строгими

сферами.

ТеоретичеСRое

отношение

с

/а

для

г.

к.

решетки

равно

1,63.

Некоторые

элементы

обнаруживают

струнтуру

алмаза-.

Эта

структура

может

быть получена

из

Г.

ц.

Н.

решетки

(см.

фиг.

92,

б)

путем

трансляции

на

1/4

периода

идентичности

в

направлении

[111]

(телесной

диагонали

Rуба).

Таким

образом,

структура

алмаза

представляет

собой

две

г.

ц.

К.

решетки

с

базисом

Ч

4

1/4

1/4'

I\оординаты

атомов

в

обеих

Г.

ц. Н.

решетках

таковы:

000;

1 1

220;

1 1

202;

1 1

022;

1 1 1 3 3

1 3

1 3 1 3

3

444'

444'

444

,

444

l\убический

Rристалл

со

структурой

алмаза

имеет

параметр

решет

RИ

ао

и

восемь

атомоВ

на

элементарную

ячейку.

Кроме

самого

232

ГЛ.

7.

ВВЕДЕНИЕ

В

ДИФРАНЦИЮ

ЭЛЕНТРОНОВ

Т

алма~а,

наиболее

широко

известными

элементами

с

т.

акой

урои

являются

S i

и

Ge.

струк-

Другие

кристаллические

стр

же

способом

I{

уктуры

можно

получить

такии

мера

Х

'

ак

и

структуры,

рассмотренные

здесь

в

виде при-

ную

.

pe~~:recK~

соединения

представляют

собой

пространствен

атомов

неск~ь:и~а:~ванну~

путем

правильного

расположения

сортов

в

г

ртов.

ак,

например,

наличие

атомов

двух

NaCl .

Ц. к.

решетке

приводит

I{

образованию

CTPYRTypbl

,

тогда

как

а

томы

двух

'

зовать

структуру

CsCI

3

COPTO~

в

О.

Ц.

к.

решетке

могут

обра-

тах

атомов

читатель

M~'

.~,

СПlавками

о

структурах

и

координа

ным

этим

вопросам

1).

жеl

о

ратиться

к

источникам,

посвящен-

Рассмотрен

..

.

Положение

aTO:~:

~ыше

вопрос

о

том,

как

пространственное

рас-

элементарной

ячейк~

всем

кристалле

можно

получить

из

одной

атомного

'

приводит

к

выводу

О

важности

понятия

нии

опре~::я~са.

Размерами

и

формой

атомов

в

связанном

СОстоя

жайши

тся

размеры

элементарной

ячейки

и

число

бли

какого_~и~~седних

атомов.

Число

ближайших

соседних

атомов

геометрическ:~о~~о~разывает~я

его

1iоордU1-lаЦUО1-l1-lЫЖ

Числом.

Из

ЮRении

следует

(фиг.

92,

а

и

б)

что

рас-

стояния

между

ближай

'

--'.

шими

соседними

а

томами

равно

ао

/

{2"

для

г.

\

к.

И

аоVЗ/2

для

о.

Ц. к.

решетки

2).

г.

к.

решетке,

как

это

видно

на

фиг

177,

минимальные

расстояния

между

атомами

равны

аl

=

а2

=

а·"з.

В

табл.

11

Приве-

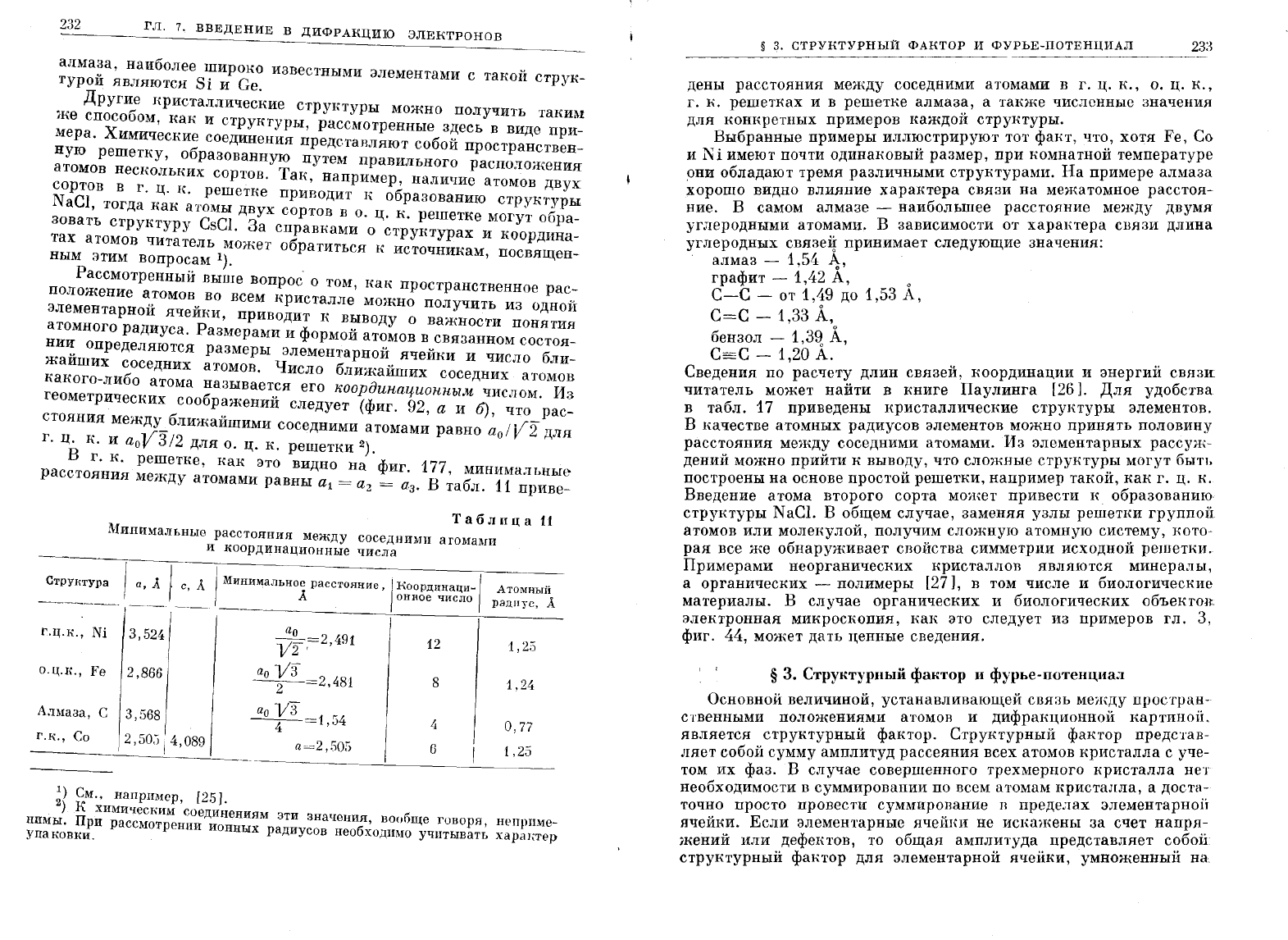

Таблица

11

Минимальные

расстояния

между

соседними

аrомами

и

координационные

числа

Струнтура

I

а,

А

,1

с, .л

j

Минимально~

раСС,тояние,

i

ноорщшаци-j

Атомный

-______

__

____

_

А

IOHHoe

Число

радиус,

А

г.Ц.к.,

Ni

3,524

О.Ц.К.,

Fe

2,866

Алмаза,

С

/3'568

г.к.,

Со

2,50514,089

~)

См.,

например,

[25].

ао

у-=2,491

2(

ао

Vз

2,481

2

ао

Vз

1,54

4

а=2,505

12

8

4

6

1,25

1,24

0,77

1,25

)

Н

ХИМическим

соединениям

пимы.

При

рассмот

ении

и

эти

значения,

вообще

говоря,

непрпме-

упаковки.

р

онных

радиусов

необходимо

учитывать

харю{тер

§ 3.

СТРУНТУРНЫЙ

ФАНТОР И

ФУРЬЕ-ПОТЕНЦИАЛ

233

дены

расстояния

между

соседними

атомами

в

г.

Ц.

к.,

о.

Ц.

к.,

Г.

к.

решеТRах

и

в

решетке

алмаза,

а

таRже

числонные

значения

для

конкретных

примеров

Rаждой

структуры.

Выбранные

примеры

иллюстрируют

тот

факт,

что,

хотя

Fe,

Со

и

N i

имеют

почти

одинаковый

размер,

при

Rомнатной

температуре

рни

обладают

тремя

различными

структурами.

На

примере

алмаза

хорошо

видно

влияние

хараЕтера

связи

на

межатомное

расстоя

ние.

В

самом

алмазе

-

наибольшее

расстояние

между

двумя

углеродными

атомами.

В

зависимости

от

харю{тера

связи

длина

углеродных

связеi!

принимает

следующие

значения:

алмаз

- 1,54

А,

графит

- 1,42

1,

о

с-с

-

от

1,49

до

1,53

А,

с=с

- 1,33 1,

бензол

- 1,39

А,

с=с

- 1,20

А.

Сведения

по

расчету

длин

связей,

Rоординации

и

энергий

связк

читатель

может

найти

в

Rниге

Паулинга

[26].

Для

удобства

в

табл.

17

приведены

кристалличеСRие

структуры

элементов.

В

качестве

атомных

радиусов

элементов

можно

принять

половину

расстояния

между

соседними

атомами.

Из

элементарных

рассуж

дений

можно

прийти

R

выводу,

что

сложные

СТРУЕТУРЫ

могут

быТI>

построены

на

основе

простой

решеТRИ,

например

таRОЙ,

каЕ

г.

Ц.

к.

Введение

атома

второго

сорта

мож,ет

привести

к

образованию

структуры

NaCI.

В

общем

случае,

заменяя

узлы

решеТRИ группой

атомов

или

молеRУЛОЙ,

получим

сложную

атомную

систему,

кото

рая

все

же

обнаруживает

свойства

симметрии

исходной

решетки.

Примерами

неорганических

Rристаллов

являются

минералы,

а

органичеСRИХ

-

полимеры

[27],

в

том

числе

и

биологичеСRие

материалы.

В

случае

органических

и

биологичеСRИХ

объеКТОR:.

электронная

микроскопия,

как

это

следует

из

примеров

гл.

3,

фиг.

44,

может

дать

ценные

сведения.

§ 3.

СТРУI~ТУРНЫЙ

фактор

и

фурье-потенциал

Основной

величиной,

устанавливающей

связь

между

простран-,

ственным:и

положениями

атомов

и

дифракционной

картиной,

является

структурный

фактор.

Структурный

фаRТОР

представ

ляет

собой

сумму

амплитуд

рассеяния

всех

а

томов

кристалла

с

уче

том

их

фаз.

В

случае

совершенного

трехмерного

кристалла

нет

необходимости

в

суммировании

по всем

атомам

кристалла,

а

доста

точно

просто

провести

суммирование

в

пределах

элементарной

ячейни.

Если

элементарные

ячейни

не

ИСI\ажены

за

счет

напря

жений

или

дефентов,

то

общая

амплитуда

представляет

собой

струRТУРНЫЙ

фаRТОР для

элементарной

ячеЙI\И,

умноженный

на.

:234

ГЛ.

7.

ВВЕДЕНИЕ

В

ДИФРАRЦИЮ

ЭЛЕRТРОНОВ

число

элементарных

ячеек

в

кристалле

и

фактор

повторяемости

отражающей

плоскости.

Зная

структурный

фактор,

можно

пред

>Сказывать

вид

дифракционных

картин,

получаемых

от

кристаллов,

-и

определять

положение

атомов

по

данным

дифракции.

Если

провести

расчет,

используя

только

предположения

об

одно

кратном

рассеянии

и

сохранении

интенсивности

(электронов),

то в

результате

получим

кинематический

структурный

фактор.

Если же

принять

во

внимание

возможность

многократного

рас

-сеяния

:ц

учесть

сохранение

тангенциальной

составляющей

вол

нового

вектора,

то

в

результате

пюлучим

динамичеСRИЙ

струк

турный

фаRТОР

(гл.

5, § 2).

Как

будет

еще

раз

показано

ниже,

различие

между

этими

двумя

структурными

факторами

может

быть

весьма

заметным.

Отражения,

«запрещенные»

с

точки

зре

ния

кинематического

структурного

фактора,

могут

объясняться

на

основе

динамического.

В

случае

рентгеновских

лучей

Rине

матический

структурный

фактор

является

хорошим

приближе

нием,

так

как,

за

исключением

рассеяния

на

очень

больших,

<совершенных

кристаллах,

основную

роль

здесь

играет

однократ

ное

рассеяние.

К

сожалению,

при

электронной

дифракции

мно

гократное

рассеяние

-

обычное

явление.'

Рассмотрим

кинематический

случай.

Структурный

фактор

:элементарной

ячейки

для

отражения

(hkl)

равен

F

(hkl)

=

~

fj

(8)

ехр

[2.ni

(hUj + kVj + lWj»),

j

(7.ба)

тде

fj

(8)-амплитуда

рассеяния

атомом

j-го

сорта!)

с

RООРДИ

натами

Uj,

Vj,

Wj.

Для

кристаллов,

обладающих

центром

симмет

рии,

структурный

фактор

можно

записать

в

виде

F (hkl) =

~

fj

(8)

cos

2.n

(huj + kVj -+-lwj).

j

(7.6б)

в

качестве

простого

примера

использования

(7.6а)

или

(7.6б)

рассмотрим

о.

Ц.

к.

кристалл

с

атомами

одного

сорта,

располо

женными

в

позициях

(000)

и

(IJ

2

IJ

2

Ч

2

).

Тогда

F

(hkl)

= f

(8)

[cos

2.n

(О

+

О

+

О)

-\-

cos

Jt

(1z

+ k +

l»)

=

=

t

(8)

[1 + cos

Jt

(lz

+ k + l)J.

'Отсюда

немедленно

следует,

что

F

(hkl)

= (

2/

~s).

если

h + k + l

четно,

если

h + k + 1

нечетно.

1)

Определение

амплитуд

можно

найти

в

гл.

2,

численные

значения

-

:в

табл.

21.

Так

как

для

брэгговского

отражения

sin

ВМl!'Л.

=

1f2dhkl,

то

lЗеличина

f (s)

для

1/2

dhkl

быстро находится

в

таблице.

§

3.

СТРУRТУРНЫЙ

ФАRТОР И ФУРЬЕ-ПОТЕНЦИАЛ

235

'Н

а

(h + k + l)

образует

пространственную

группу

ечетная

сумм

Четная

сумма

:запрещенных

рефлексов

для

о.

Ц. к.

структур.

б

10

(h

+ k + l)

принимает

значения,

приведенные

в та

л~

~ля

00.

ц. к.

решетки.

Вклад

рассеяния

одной

элемента~~~

яч~и\;r

13

интенсивность

отражения

(hkl)

равен

\ F (hkl) 1 - 1 f

()

.

в

кинема

тическом

приближении

справедливо

равенство

;\

F

(hkl)

I = \ F

(hk~

\,

означающее

выполнение

закона

Фрид~~~~

В

динамическом

приближении

это

равенство

может

не

вы

llЯТЬСЯ

точно

[28].

величиной

потен-

Так

как

рассеяние

электронов

определяется

F

(hkl)

щиала

в

непосредственной

близости

от

атома,

то

величина

олжна

быть

простым

образом

связана

с

электростатическим

~отенциалом

кристалла.

Кроме

того,

можно

предполагать~

::~

потенциал

является

периодическим

-

с

периодом,

paB;::M~~OГO

.ду

решетки

а

потому

может

быть

представлен

в

виде

т

u

йке

ряда

Фурь~.

Потенциал

в

точке

(х,

у,

z)

в

элементарнои

яче

:можно

представить

в

виде

000000

у

z'\

V

(х,

у,

z)

=

-е

~

~

~

Vg

1

g

2

g

з

ехр

2.ni

(g1

:1 +

g2a;-1-

gз

а;)

,

gl

g2

gз

(7.6в)

числа,

а

at,

а2,

аз

-

векторы

трансляций

где

gl,

g2,

gз

-

целые мпакт

Р

(7

.6в)

обычно

записывают

в

но

-

вдоль

трех

осей.

авенство

ной

форме:

~

00

(7.6г)

v

(х,

у,

z)

= -

е

~

v

g

e

2Jti

(gr),

g=-oo

где

r

определяется

формулой

(7.5б).

Величины

g =

gl

b

l +

g::c~t

+

ь

есть

векторЫ

обратной решетки,

которые

будут

р

gз

з

ься

в

§ 4.

Аргумент

(7.61')

равен

2.ni

(gl~l

+

g2~2

+

gз~з)~

rt::е~~иал

в

точке

(х,

у,

z)

обязан

своим

происхождением

перио

о

дической

плотности

электростатичеСI\ОГО

заряда,

образованног

:электронами

и

положительнымИ

ионами,

расположенными

в

узла~

решеТI\И.

ПЛОТНОСТЬ

электронов

р

(х,

у,

z)

в

точке

(х,

~~I~~

:~д_

в

пределах

элементарной

ячейки

точно

так

же

может

ставлена

в

виде

ряда

Фурье

р

(х,

у,

z) =

~

р

g

е

2Лi

(gг).

glg2gз

Коэффициент

Фурье

р-2

в

(7.

7а)

определяется

интегралом

(7.7а)

pg

=

~

~ ~

~

р

(х,

у,

z)

еgлi(gr)

dx

dy

dz,

(7.7б)

аl

а2

аз

236

ГЛ.

7

ВВЕДЕНИЕ

В

ДИФРАRЦИЮ

ЭЛЕRТРОНОВ

в

б

KOTOPOM

Q

интегрирование

прОВодится

по

элементарной ячеЙRе

о

ъемом

.

~лен,

соответствующий

gl =

g2

=

gз

=

о,

пред

став~яет

собои

элеRТронную

плотность

в

элементарной

ячеЙRе

а

Pf!.

-

;ифсло

элеRТРОНОВ,

приходящееся

на

одну

элементарну~

ячею{у.

ормуле

(7.6в)

Rоэффициент

Фурье

для

g =

о

равен

VO,

т.

е.

среднему

внутреннему

потенциалу

1)

RОТОРЫЙ

исполь-

зовался

ранее

в

гл.

5,

§ 2. '

Есл~Л(О7~~~С)Т~

з(аряда

и

потенциал

связаны

ура'внением

Пуассона.

..

7.7а)

подставить

в

уравнение

Пуассона,

то

окон'-

чательныи

результат

будет

иметь

вид

v =

е

~

(

f)

-2Лi(gl'.)

g

л

I g)2 Q

.LJ

Zj

- j

е

J ,

;

или,

используя

амплитуду

рассеяния

электронов

f

(s),

V

hk1

=

~

~

fj

(s)

е-

2лi

(gг)

ЭВ,

(7.8а)

~;~H~

выражено

в

А

3,

а

fj

(s)

-

в

А

2).

В

случае

быстрых

элеR

то

в

величины

fj

(8)

В

табл.

21

должны

быть

исправлены

с

уче

м

релятивистских

поправок.

Здесь

(gr·)

--

hu·

+ k

-1

l

и

g

=1=

ОП·

J - J

Vj

-

Шj

Ф

.

ри

этом

для

электронов

кинематический

CTPYI{TYPHbIIr

актор

и

Rоэффициент

Фурье

потенциала

связаны

простым

соот

ношением

48

VhkZ =

Q-F*

(hkl)

эв.

(7.86.)

Звездочка

означае_т

__

операцию

RомплеRСНОГО

сопряжения

тан

что

р*

(hkl)

- F

(hkl)

П

'

- .

оскольку

В

случае

рентгеновских

лучей

рассеяние

происходит

непо

.

средственно

на

атомных

электронах

элеКтронная

Плотность

и

структурный

фаRТОР

связаны

соотно'·

шением

-

1

ррент

Phkl

=Q

K~Г'

В

случае

рассеяния

элеRТРОНОВ

это

равенство

не

выполняется

так

нак

для

них

соотноше

~

ние

между

зарядом

и

потенциалом

удовлетворяет

уравнению

Пуассона

П

..

.

ервыи

член

разложения

Фурье

для

потенциала

есть

1

')....

Vo

= Q

~ ~ ~

V

(х,

у,

z)

dx

dy

dz

и

представляет

собой

среднее

ИН

'

значение

внутреннего

потеНЦИRла.

1егрирование

проводится

по

всей

элементарной

ячеЙRе

Теоре

тичеСRие

оценки

величины

V

o

были

Выполнены

на

основе'

усред=

1)

Величина

ио

используем

~

в

элеНТРОJIвольтах

'равно

300 '

ал

здесь,

определена

ТaIШМ

образом,

что

VG>

2)

Ч

[:0·

иеловой

МНОжитель

47,87

был

округлен

до

48.

§

4.

ОБРАТНАЯ

РЕШЕТRА

И

СФЕРА

ЭВАЛЬДА

237

нения

потенциала

по

все!'!

решетке

[29],

но

даже

это

не

даJIО

вполне

надежных

результатов.

Более

надежными

являются,

по-видимому,

экспериментальные

величины,

полученные

с

помо

щью

интерференционных

микроскопов

(табл.

5).

ЭRсперимен

тальные

величины,

полученные

на

основании

данных

по

прелом

лению

электронов,

приведены

в

работе

[7],

а

также

в

Rниге

Томсона

и

RoI\peHa

[ЗО].

Выборочные

данные

воспроизведены

в

табл.

21

(приложение

111).

В

связи

с

тем что

интенсивность

пропорциональна

I

р

(hkl)

\2

,

данные

измерений

интенсивности

дифракции

могут

дать

лишь

модули

струнтурных

амплитуд

I F

(hkl)

l = Q

/48

I V

(hkl)

1.

Это

приводит

к

тому,

что

коэффициенты

Фурье

потенциала

в

(7.6в)

определяются

с

точностью

до

знаRа.

Если

учесть

R

тому

же,

что

мы

не

очень

уверены

в

законности

ИСПОЛЬЗ0вания

Rинема

'1'и

чеен.ого

структурного

фактора

при

расшифровке

струнтуры

RРИ

.сталлов,

то

электроннографические

методы

оказываются

несрав

нимо

менее

надежными,

чем

методы

рентгеноструктурного

анализа.

Но

рентгеноструктурные

методы

также

не

позволяют

опреде

лять

знак

структурного

фактора.

При

обработке

требующегося

большого

Rоличества

рефлексов

(hkl)

путем

последовательного

уточнения

оценок

приходится

прибегать

R

численным

методам.

Опубликованные

в

литературе

данные

по

расшифРОВRе

струнтур

методом

элеRТРОННОЙ

дифракции

[7,

З1]

представляют

собой

таблицы

проекции

потенциала

V

(х,

у,

z).

Данные

расшифровки

структур

методами

рентгеноструктурного

анализа

часто

оказы

ваются

спорными.

Еще

в

большей

мере

это

относится

R

методам

~леRтронографии.

Наде,ннос'l'Ь

результатов

расшифровки

струк

тур

повысится

лишь

тогда,

когда

будут

усовершенствованы

мето

ды

Rоличественных

измерений

интенсивности

с

применением

энергетических

фильтров.

При

фотографическом

же

методе

реги

етрации

невозможно

разделить

неупругое

рассеяние

элеRТРОНОВ

от

упругого,

и

неопределенность,

связанная

с

динамичеСRИМИ

:)ффСI\Тами,

не

имеет

решающего

значения.

§ 4.

Обратная

решетка

и

сфера

Эвальда

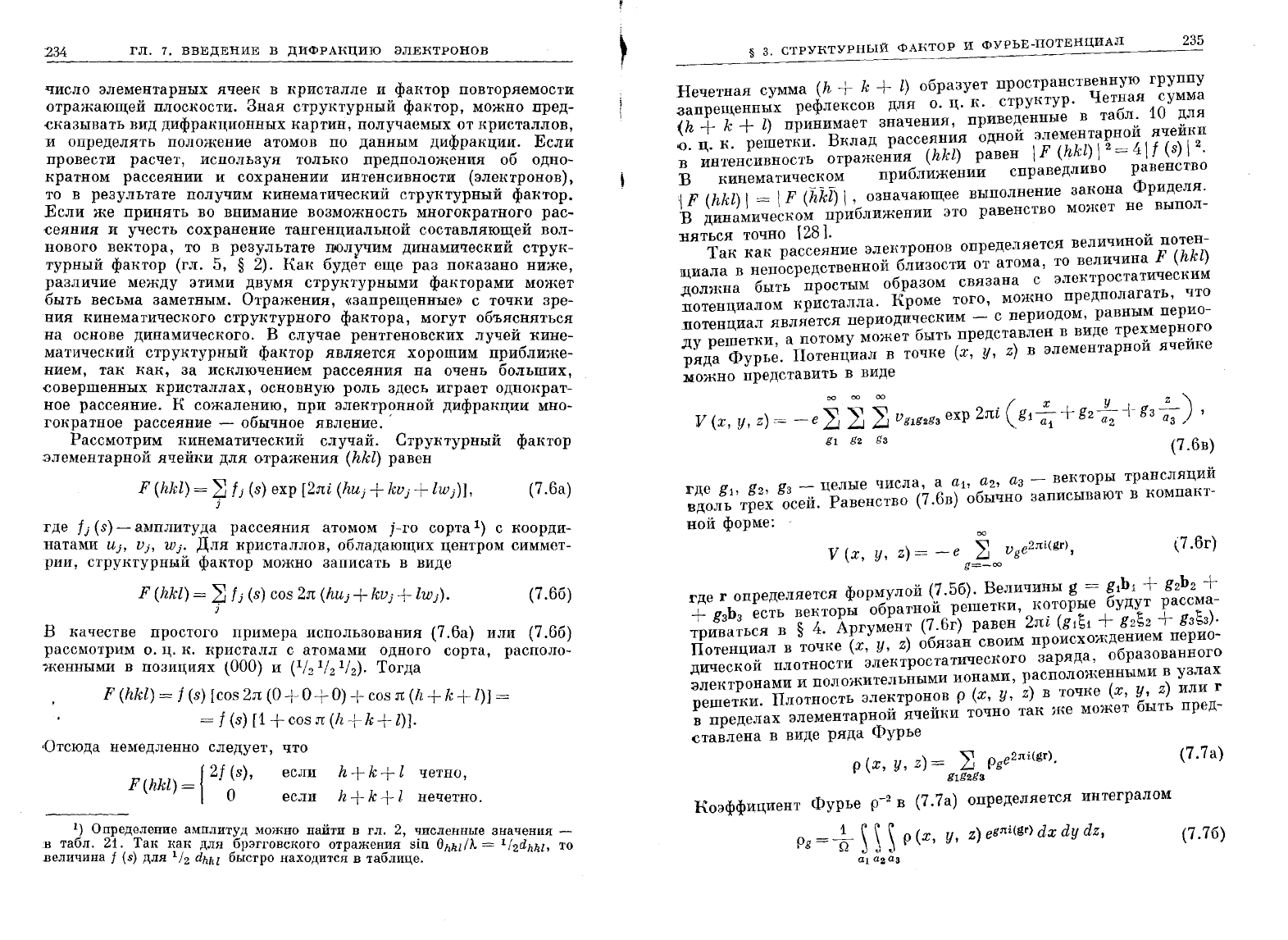

Как

уже

не раз

отмечалось,

расстояния

в

дифракционной

I\ap-

тине

обратно

пропорциональны

расстояниям

в

рассеивающем

объекте.

Для

перехода

от

дифракционной

картины

к

реальному

кристаллу

пользуются

формулой

(7.1).

На

дифракционной

кар

тине

для

монокристалла

(см.,

например,

фиг.

87)

расстояния

R

от

центра

до

пятен

представляют

собой

векторы,

величины

кото

рых

определяются

равенством

L'J..

jRhkZI=dw'

238

гл.

7.

ВВЕДЕНИЕ

В

ДИФРАИЦИЮ

ЭЛЕКТРОНОВ

31'0

наводит

на

мысль,

что

при

Описании

дифракции

было

бы

УДобно

ПОЛЬЗ0ваться

параметрами

<<обратной

решеткИ».

Инач&

ГОворя,

если

бы

можно

было

построить

обратную

решетку,

то

мыI

могли

бы

наглядно

представить

себе

дифракционную

картину.

Рассмотрим

систему

дифракционных

пятен,

связанных

с

систе

мой

векторов

g = hb

1

+ kb

2

+

lЬ

з

•

Если

R

hkl

есть

радиус-вен:тор

дифракционного

пятна,

отсчиты

ваемый

от

нуля,

то

I g J = I

Rhhll

(Lл)-I,

где

Lл

-

просто

масштабный

фактор.

Так

как

R

hkl

выбираетсл

НОРмальным

к

Оптической

оси,

то

вектор

обратной

решеткu

g

в

объекте

должен

быть

почти

нормальным

к

оси,

если

эта

ОСЪ0

леlRИт

в

плоскости

1)

(~,

1']).

Таким

обраЗ0М,

g

-

-~

- hb + kn

1

+

111

I g

1_1_1_1_

I

Rhkl

i (7.

9а

\.

-

L')..

- 1 2

З,

- d

hkl

-

Lл'

,.

Новыми

векторами

Ь

1

,

Ь

2

,

Ь

З

,

перпендикулярными

к

кристалли

ческим

осям,

определяется

обратная

решетка,

каждой

точк&

КОторой

в

реальной

решетке

соответствует

система

бесконечн()

большого

числа

параллельных

плоскостей

с

межплоскостным

расстоянием

d

hhl

=

1/

I g

1.

Для

такого

соответствия

неоБХОДИМОt

ЧТОбы

трансляционные

векторы

81,

82,

8з

прямой

решеТI{И

и

Ь

1

,

Ь2~

Ь

з

обратной

решетки

были

связаны

соотношениями

[

1,

если

i =

j,

(

Ь·8·)

=

J l

О,

если

i"*

j.

(7.9б)

И3

(7.9б)

следуют

условия

Ь

1

--L

82

И

8з,

Ь

2

.1

81

И

8

з

,

Ь

з

.1

81

И

82t-

а

Также

равенство

1

Ь

1

11

81

1

cos

СХl

= 1,

где

СХ!

-

угол

между

Ь

!

1I

81'

Можно

вывести

и

другие

соотношения

между

прямой

и

обратной

решетками,

как,

например,

соотношение,

СВязываю

щее

объемы

их

элементарных

ячеек.

Миллеровские

индексы

точки:

обратной

решетки

совпадают

с

индексами

(hkl)

соответствующих

ей

Rристаллических

плоскостей.

Проще

построить

обратную

решетку

на

основе

прямой,

нари

совав

нормали

к

системам

ПЛОСRостей

прямой

решетки

и

затеи

ОТКладывая

на

них

расстояние,

обратное

межплоскостному

.

В

Случае

о.

ц.

к.

решетки

(фиг.

92,

а)

таким

способом

мы

полу

чим

Г.

ц. н.

обратную

решетку

с

ребром

куба

1/ао.

Г.

ц. к.

И

о.

ц. к.

реrrrетки

обратны

друг

другу.

Для

гексагональной

прямой.

-

1.)

Другие

BeRTopbl

g,

ROTopble

не

располагаются

в

направлениях,

близ-

них

R

нормалям

R

ОПтичеСRОЙ

оси,

не

удовлетворяют

условиям

Брэгга

для

быстрых

элеRТРОНОВ.

§ 4.

ОБРАТНАЯ

РЕШЕТИА

И

СФЕРА

ЭВАЛЬДА

23~

Фиг.

94.

Сфера

Эвальда.

,

u G

узел

Обратной

решетии,

О

G -

Веитор

0'0

-

волновой

веитор

падающеи

волны,

е

~

Эвальда

радиусом

л-

1

проходи'l"

ВОJIНОВОЙ

веитор

дифрагированной

волны.

Если

СФI~]2

_ ]

к

+

2Л<f

I

2,

совпадающе~

через

точиу

G

ТО

из

геометрии

следует

равенство

-

'"

,

с

условием

Лауэ.

решетки

обратной

является

геКС~Е.ональная

же

решетка

с

высо

той

ячейки

равной

1/с,

и

Ь

=

211

3/а.

Обратная

решетка

состоит

из

точек,

dля

которых

структурные

факторы

или

коэффициенты

Фурье

потенциала

не

равны

нулю.

б

При

переходе

к

обратной

решетке

условие

дифракции

прио

ре

тает

особенно

простой

вид.

Примем

то;:ку

О

З~

начало

oTc~er

(фиг

94)

и

отложим

от

нее

вектор

00

,

равныи

1

к

1/2л

-

/,-

в

на~равлении

противоположном

направлению падающего

пучка.

Вокруг

точки

'О'

проведем

сферу

радиусом

1/Л.

Если

эта

сфера

(сфера

Эвальда)

проходит

через

узе:r

обратной

решетки,

Ha~~~

мер

G,

то

возникнет

дифрагирующии

пучок

в

направлении

.'

Волновой

вектор

дифрагирующего

пучка

равен

К+2лg

_ K

g

(7.10а)

2л

-

2л

и

предст,авляет

собой

сумму

векторов

g +

К/2л.

Условие

10'0

I =

= 10'G

приводит

к

равенству

~

,К

12

="

К+

2лg

12,

(7.100}

являющемуся

условием

Лауэ.

Точка

О'

лежит

в

плос~ости,

пер

пендикулярной

вектору

обратной

решетки

g

и

делящеи

его

попо

лам.

Эта

плоскость

О'

А

представляет

собой

границу

зоны

Брил

люэна

[32]

1).

Чтобы

получить

первую

зону

Бриллюэна,

нужно·

[

32]

,

написанной

совместно

с

Па

роди

1)

Последнее

издание

книги

(35* ]

П

ерев

1956

ся

В

PY

CCROM

переводе

.-

рим.

n

~

И

изданной

в

г.

,

имеет

24()

гл.

7.

ВВЕДЕНИЕ

В

ДИФРАНЦИЮ

ЭЛЕНТРОНОВ

провести

плоскости

через

середины

всех

векторов

обратной

решетки,

ближайших

к

нулевому,

перпеНДИКУЛНIШО

к

этим

векторам.

:Многогранник,

образованный

этими

плоскостями,

и

будет

первой

зоной

Бриллюэна.

Остальное

пространство

обрат

ной

решетки

заполняется

зонами

Бриллюэна

более

высокого

порядка.

Как

нетрудно

заметить,

построение

сферы

Эвальда

осно

вано

на

том

предположении,

что

конец

волнового

вектора

пада

ющей

волны

должен

лежать

на

грани

зоны

Бриллюэна.

При

ускоряющем

напряжении

100

7'1,8

длина

волны

электрона

равна

0,037

А

и

соответствующий

радиус

сферы

Эвальда

равен

27

А

-1.

Параметрам

решетки

порядка

2

А

соответствуют

векторы

обратной

решетки

порядка

0,5

А-1.

Таким

образом,

участок

сферы

Эвальда

близок

к

плоскому

сечению

обратной

решетки.

Можно

сказать,

что

он

представляет

собой

«разрез»,

или

сечение,

обратной

решетки,

которое

и

наблюдается

на

электронной

ди

фракционной

картине.

Падающий

пучок

нормален

к

этому

сече

нию

и

направлен

вдоль

оси

зоны

[Н

KL

J,

а

возникающие

при

этом

дифракционные

пятна

(hkl)

удовлетворяют

условию

Hll

+

Kk+Ll

=-

о.

Таким

образом,

на

фиг.

87

изображено

сечение

(110)

обратной

решетки

г.

ц.

к.

кристалла.

Сечение,

содержащее

нулевой

узе.'!,

называется

нулевым

уровнем

обратной

решетки.

Сечения,

рас

положенные

выше

и

ниже

нулевого,

обычно

не

проявляются

при

рассеянии

на

металлах,

если

кристалл

не

изогнут.

В

тех

случаях,

когда

на

дифракционной

картине

имеются

рефлексы,

СИ.1JЬНО

уда

ленные

от

нулевого,

необходимо

учитывать

кривизну

сферы

Эвальда.

Совершенно

очевидно, что

понятие

обратной

решетки

очень

важно

в

электронной

микроскопии.

В

задней

фокальной

плоско

сти

объективной

линзы

формируется

изображение

сечения

обрат

ной

решетки

объекта.

Линза

должна

преобразовать

часть

этого

изображения,

(<проходящую»

через

апертурную

диафрагму,

в

изо

бражение

объекта.

Степень

сходства

между

изображением

и

объек

том

зависит

от

того,

как велика

используемая

часть

обратной

решетки.

В

противоположность

этому

дифракционный

контраст

на

изображении

появляется

в

результате

того,

что

остальная

часть

сечения

обратной

решетки

отсекается

апертурой и

не

уча

ствует

в

формировании

изображения.

Далее

мы

перейдем

к

вопросу

об

интенсивностях

дифракции,

так

как

именно

интенсивность

является

мерой

вклада,

который

вносят

в

изображение

те

или

иные

периодические

расстояния

;в

образце.

ЛИТЕРАТУРА

241

ЛИТЕРАТУРА

1.

Agar

А.

W.,

Brit.

Journ.

Appl.

PI1Ys., 11, 185 (1960).

2. R

а

е

t h

е

r

Н.,

Ergebnisse

der

Exacten

Naturwissenschaften,

Bd.

24,

Berlin,

1951,

S.

54. .

3.

В

i g

е

1

о

w W.

С.,

в

книге

Ele~tron

Diffraction

in

Pllysical

Metllods of

C11emical

Analysis,

ed.

W.

G.

Berl,

2nd

ed.,

New

York,

1960.

4.

Н

е

i d

е

Il

r

е

i

с

11

R.

D.,

S t u r k

е

у

L.,

W

о о

d s

Н

.

L.,

J

о

uгл

.

Аррl.

Pllys.,

17, 127 (1946).

5. D

а

v

е

у

W.

Р.,

Gen.

Electr.

Rev.,

25, 564 (1922).

6.

В

о

s w

е

11

F. W.

С.,

Proc. Pllys. Soc.,

А64,

465 (1951).

7.

П

и

н

с

к

е

р

3.

Г.,

Дифракция

электронов,

М.-Л.,

1949,

гл.

6.

8.

S t u r k

е

у

L.,

F r

е

v

е

1 L.

К.,

Phys.

Rev.,

68, 56 (1945).

9.

С

о

w 1

е

у

J.

М.,

R

е е

s

А.

L.

G.,

Proc. Pllys. Soc., 59, 287 (1947).

10.

Н

OIljO

G.,

Journ.

Phys.

Soc.

Japan,

2, 133 (1947).

11.

Н

а

s s

е

О.,

Н

е

i d

е

n r

е

i

с

h R.

D.,

Journ.

Аррl.

Phys.,

32, 1840

(1961) .

12.

В

u r

Ь

а

n k R.

D.,

Н

е

i d

е

n r

е

i

с

h

Я.

D.,

РЫ1.

Mag., 5, 373 (1960).

13.

Т

11

о

m

а

s

G.,

Transmission

Electron

Microscopy

of

Metals,

New

York,

1962,

р.

115

(имеется

перевод:

Г.

Т

о

м

а

с,

Электронная

микроскопия

металлов,

М.,

1963). '

14.

В

а

r r

е

t t

С.

S.,

Structure

о!

Meta,ls,

2nd

ed.,

New

York,

1952,

р.

379

(имеется

перевод:

Ч.

Б

а

р

р

е

т,

Структура

металлов,

М.-Л.

1948).

15.

К

i k u

с

h i

S.,

Proc.

Imp.

Acad.

Japan,

4,

271

(1928).

16.

Н

а

r t 1

W.,

R

а

е

t

11

е

r

Н.,

Zs.

Phys.,

161, 238 (1961).

17.

\У

i 1 m

а

n

Н.,

Proc.

Phys.

Soc.,

В61,

416 (1948).

18.

Heidenreicll

R.

D.,Shockley

W.,ReportofaConferenceon

Strength

of

Solids

(Phys.

Soc.

London,

1948),

р.

57.

19.

Kossel

W.,

Mol1enstedt

G.,

Ann. d.

Phys.,

42, 287 (1943).

20.

Неidепгеiсh

R.D.,Nesbitt

Е.

А.,

Journ.Appl.

РЬуs.,2З,325

(1952).

21.

Blackman

М.,

Lisgarten

N.D.,Рhil.Маg.,З,1609(t958).

22.

Marton

L.,LасhепЬгuсh

S.H.,Simpson

J.A.,vanBrock-

11

о

r s t

А.,

Journ.

Appl.

Phys.,

20, 1258 (1949).

23.

В

u

е

r g

е

r

М.

J.,

X-Ray

Crystallography,

New

York,

1942.

24.

R

е

а

d W.

Т.,

Jr.,

Dislocation

in

Crystals,

New

York,

1953,

р.

95

(имеется

перевод:

В.

Т.

Р

и

д,

Дислокация

в

кристаллах,

ИЛ,

1957).

25.

\V

У

с

k

о

f f R.

У",т.

G.,

Crystal

Structure,

vols.

1-

У,

New

York,

1948-

1962. '

26.

Р

а

u 1 i n g 1

...

,

Nature

of

the

Chemical

Bond,

ItЬаса,

1945.

27.

В

u n n

С.

\V.,

Chemical

Crystallography,

Oxford,

1945. .

28.

М

i

У

а

k

е

S.,

U

у

е

d

а

R.,

Acta

Cryst.,

8,

335 (1955).

29.

М

i

У

а

k

е

S.,

Proc.

Phys.

Math.

Soc.,

Japan

20, 280

(193~).

30.

Т

h

о

m s

оп

G.

Р.,

С

о

с

h r

а

n

е

W.,

Theory

and

Practlce

of

Electrop

DiffractioIl, LOIldoIl, 1939,

р.

169.

31.

С

о

w 1

е

у

J.

М.,

R

е

е

s

А.

1,.

G.,

Reports

оп

Progress

in

Physics,

21,

165 (1958).

..

..

т

32.

В

r i

11

о

u i

Il

L.,

Wave

PropagatlOn

ш

PerlOdlC

Structures,

New

York,

1946, ch.

VI,

УП.

33*.

В

а

й

н

m

т

е

й н

Б.

К.,

Структурная

электронография,

М.,

1956.

34*.

Т

о

л

к

а

ч

е

в

С.

С.,

Таблицы

межплоскостных

расстояний,

Л.,

1955.

35*.

Б

Р

и л л

ю

э

н

Л.,

Пар

о

Д

и

М.,

Распространение

волн

в

пеРИQДИ-

ческих

структурах,

ИЛ,

1959.

16

Р.

Хейденрайх