Карпенко М.П. Телеобучение

Подождите немного. Документ загружается.

М.П. Карпенко. Телеобучение

321

ный дидактический прием в числе представленных в табл. 5.19 и 5.20 – сос-

тавление логической схемы по тексту рабочего учебника (классификация

усвоенных понятий в процессе изучения текста), строка 9 (табл. 5.19) –

24, 9 пп/акч.

Приведенный в табл. 5.19 и 5.20 перечень не является исчерпываю-

щем каталогом учебных занятий, применяемых в высшей школе вообще

и в телеобучении в частности. Работа продолжается. Однако, предложен-

ный подход к измерению количественных параметров процесса обучения

(квантификация знаний и измерение продуктивности учебных занятий)

изменяет парадигму оценки эффективности обучения с качественной (эк-

спертной) на количественную (объективную).

Значения продуктивности занятий в рамках телеобучения и традици-

онной лекционно-семинарской технологии позволяют получить средние

значения эффективности этих технологий. Средневзвешенное по времени

значение продуктивности традиционной технологии, складывающееся из

контактной лекции, изучения традиционного учебника (первичого и вто-

ричного), подготовки и участию в традиционном семинаре равняется 8,2

пп/акч. Аналогичное значение продуктивности телеобучения, включаю-

щего различные варианты лекций, компьютерные обучающие программы,

коллективные тренинги, телеэссе, изучение рабочего учебника и глоссария,

выполнение логических заданий, равняется 9,8 пп/акч, что отражает более

высокую продуктивность технологии телеобучения (примерно на 20%).

Экспериментальное доказательство более высокой эффективности те-

леобучения по сравнению с традиционной лекционно-семинарской систе-

мой было получено в ходе исследования, проведенного в 2001 г. под эгидой

Министерства образования РФ в двух вузах: Современной гуманитарной

академии (СГА) и Московском городском педагогическом университете

(МГПУ).

1

В эксперименте сравнивались показатели прироста знаний за

завершенный период обучения по дисциплине «социология» по результа-

там тестирования студентов. В исследовании принимали участие перво-

курсники направления «менеджмент» СГА (40 человек) и первокурсники

отделения социологии и управления исторического факультета МГПУ

(35 человек).

В результате исследования было выявлено что:

1) прирост знаний за период обучения как разница между конечным и

1

Карпенко М.П., Кружалин В.И., Пищулин Н.П., Чмыхова Е.В., Смирнова И.Э.

Сравнение эффективности технологической и классической систем обучения в вузе. От-

чет о НИР. Минобразование РФ, МГПУ, СГИ. М., 2002.

322

Количественные подходы к оценке процессов обучения

начальным уровнями в группе СГА на 20% выше, чем в контрольной груп-

пе (МГПУ);

2) скорость обучения (как прирост знаний за единицу времени – учеб-

ная неделя) в 1,7 раза выше в группе студентов СГА, чем в группе МГПУ.

Достигнутая эффективность технологической системы СГА особенно

впечатляет и потому, что разница в уровне подготовки и индивидуально-

психологических особенностях испытуемых изначально была в пользу тра-

диционной системы: у студентов МГПУ (отобранных в вуз по конкурсу)

оценки по тесту общей осведомленности были в среднем на 40% выше, чем

у студентов СГА, а средний показатель темпа усвоения знаний у студентов

МГПУ был в 1,5 выше, чем у студентов СГА.

Это позволяет сделать вывод о том, что технологическая система обу-

чения СГА эффективна даже для слабо подготовленных студентов со сред-

ними способностями. Подвижные временные рамки занятий, возможность

неоднократного посещения занятий создают условия для полноценного

усвоения знаний и препятствуют накоплению неосмысленного материала,

который в свою очередь препятствует усвоению последующих, часто сис-

темно связанных с предыдущим материалом знаниями.

Как теоретические расчеты, так и экспериментальное исследование

показали более высокую эффективность технологии телеобучения по срав-

нению с традиционной лекционно-семинарской системой.

Подвижные временные рамки при телеобучении показывают свою

эффективность в сравнении с традиционным подходом к обучению. На-

пример, сравнительный анализ двух средств обучения – слайдлекции,

применяемой в учебной технологии СГА, и лекции, используемой в тра-

диционной технологии, показывает более высокую образовательную эф-

фективность первой.

1

Это связано, прежде всего, с выбором для себя оп-

тимального режима обучения – необходимым количеством просмотров

слайдлекций, выбором длительности перерывов, привлечения зрительно-

перцептивного канала восприятия.

Метод измерения продуктивности, рассмотренный в настоящем па-

раграфе, является эффективным инструментом объективной оценки ка-

чества образования современного вуза. Результаты экспериментального

измерения продуктивности разного вида учебных занятий в сочетании с

балансовым методом расчета времени обучения дают реальный инстру-

1

Усольцева И.В., Крутий И.А. Сравнительное изучение средств обучения в тради-

ционной и дистанционной педагогических технологиях: традиционные лекции и видео-

лекции // Труды СГУ. Вып. 44. М., 2002.

М.П. Карпенко. Телеобучение

323

мент научно обоснованного проектирования учебного процесса.

5.1.6. Структура учебного процесса на основе пофазовой модели обучения

Телеобучение предполагает научный подход к организации учебного

процесса. В СГА технология обучения строится на основе пофазовой моде-

ли обучения. Закономерности функционирования каждой фазы обучения

определяют требования к проектированию учебного процесса на каждой

конкретной фазе (подбор средств обучения, продолжительность каждой

фазы и т. п.).

На фазе меморайзинга в системе телеобучения студентами усваива-

ется наибольший объем учебной информации. Именно на этой фазе запо-

минание отличается наибольшей прочностью, глубиной переработки ма-

териала, его осмысленностью. Это определяет создание необходимого для

формирования будущих умений объема знаний. Детальное и неоднократ-

ное изучение рабочего учебника, индивидуальный режим запоминания

глоссария, возможность неоднократного выполнения заданий компьютер-

ных программ до достижения необходимого уровня компетентности дела-

ет эту фазу максимально приспособленной под индивидуальные возмож-

ности обучающихся. Доля этой фазы в общей продолжительности занятий

должна быть как можно более велика (из практики видно, что она может

составлять 55–60%).

С фазой авторизации связываются применяемые в СГА коллективные

тренинги. Значимость этой фазы усвоения знаний связана с тем, что груп-

повая организация учебного процесса обеспечивает прочное запоминание

знаний и быстрое извлечение их из долговременной памяти.

1

В условиях

групповых занятий устанавливает связи между различными аспектами

знаний, появляется возможность расширить представления об изучаемом

предмете за счет новых точек зрения, проиллюстрировать закономерности

и принципы с помощью фактов, своего и чужого опыта, оспорить или при-

нять в ходе дискуссии ту или иную точку зрения. Доля фазы авторизации

может составлять 20–25% от всей продолжительности занятий.

Импрессинг также представляет собой важную фазу усвоения знаний.

На этой фазе закладываются основы классификации, что значительно об-

легчает последующее усвоение множества конкретных знаний и умений.

Доля этой фазы усвоения знаний может составлять 10–15% от всей про-

1

Познавательная активность в системе процессов памяти / Под ред. Н.И. Чуприко-

вой. М.: Педагогика, 1989.

324

Количественные подходы к оценке процессов обучения

должительности занятий.

Проверка прочности и глубины знаний – фаза инициации представ-

ляет собой неотъемлемую часть образовательного процесса. При этом мас-

совый контроль знаний может быть осуществлен без ущерба для качес-

тва проверки. С целью экономии учебного времени процедура контроля

максимально технологизирована. Такая технологизация позволяет одно-

временно тестировать тысячи студентов. Продолжительность этой фазы

должна быть минимальна и не превышать 5–10% от времени обучения.

Особую значимость представляет определение того, как соотносятся

пофазовая модель обучения с объемом занятий по типовой дидактической

матрице. С этой целью были выделены соответствующие каждой фазе обу-

чения занятия и определены значения удельного веса каждой фазы обу-

чения. Так были сопоставлены доли времени и продуктивности на уровне

воспроизведения (табл. 5.21).

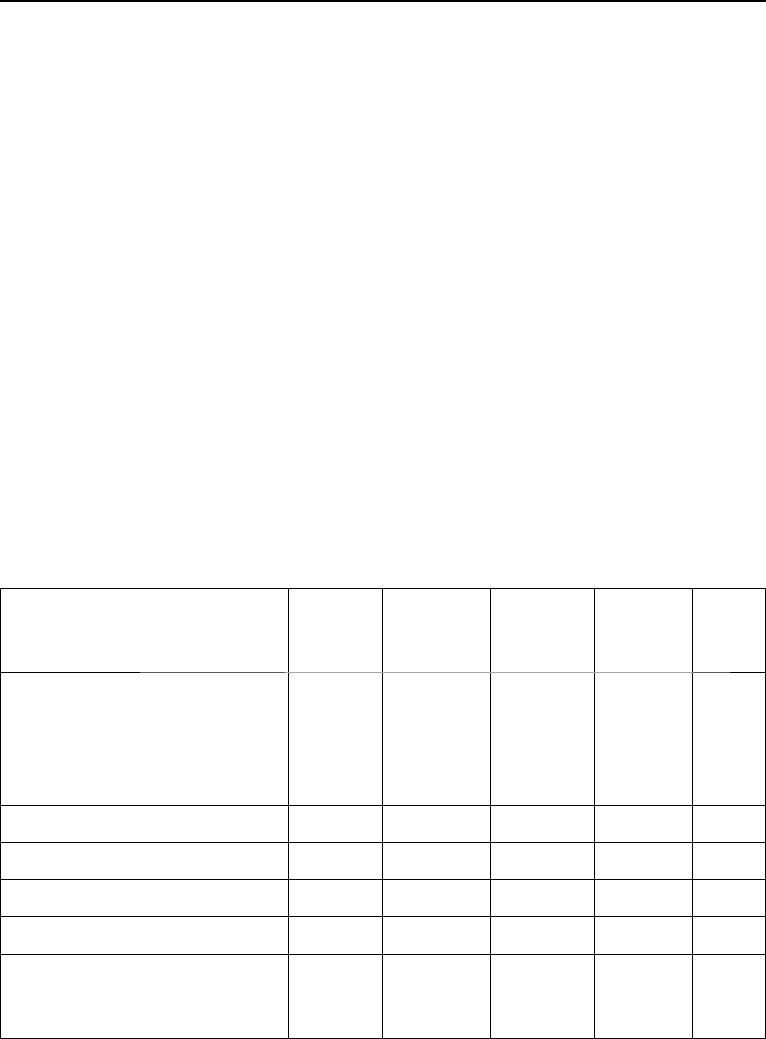

Таблица 5.21

Соотношение между фазами обучения по дидактической матрице типового

модуля для очной формы освоения образовательной программы

Фазы обучения Фаза

импрес-

синга

Фаза

меморай-

зинга

Фаза

автори-

зации

Фаза

инициа-

ции

Всего

Виды занятий Лекции Рабочий

учебник,

компью-

терные

занятия

Коллек-

тивные

тренинги

Тестиро-

вание

Объем учебной работы, акч 4 20 8 4 36

Доля времени Т 0,11 0,56 0,22 0,11 1,00

Продуктивность, пп/акч 2,6 14,5 5,4 2

Объем знаний, пп 10,4 290 43,2 8 355,6

Вклад фаз обучения в фор-

мирование общего объема

знаний в модуле

0,03 0,82 0,13 0,02 1.00

Для вычисления объема уровня воспроизведения использовались зна-

чения продуктивности уровня воспроизведения, умноженные на объем

М.П. Карпенко. Телеобучение

325

учебной работы, соответствующий каждой фазе обучения.

Из табл. 5.21 видно, что по продолжительности фаз обучения на пер-

вом месте стоит фаза меморайзинга (56%), далее в порядке убывания вре-

мени идут фазы авторизации (22%), импрессинга (11%) и инициации (11%).

По продуктивности и объему усваиваемых знаний максимальной является

доля фазы меморайзинга (82%), далее идет фаза авторизации – 13%, фаза

импрессинга – 3%, фаза инициации – 2%. Таким образом, видно, что фаза

меморайзинга во всех смыслах является ключевой для учебного процесса:

она занимает доминирующее место в процессе формирования объема и

продуктивности знаний. Этой фазе знаний необходимо уделять основное

внимание при организации образовательного процесса.

Важной интегральной характеристикой технологии обучения являет-

ся коэффициент дидактики D, который можно представить в виде суммы

произведений доли продолжительности и продуктивности фазы обучения

на уровне воспроизведения, как одном из наиболее важных уровней ус-

воения знаний. Физический смысл коэффициента дидактики – процент-

ная доля усвоенных знаний по сравнению с механическим максимумом,

не учитывающим затраты времени на психические процессы, т. е. если бы

весь образовательный процесс состоял из меморайзинга. Но в этом коэф-

фициенте отражаются также и организационные потери времени, а поэ-

тому сравнивая коэффициенты различных технологий, можно получить

оценку их эффективности:

D

тех

= (ТR)

и

+ (ТR)

м

+ (ТR)

а

+ (ТR)

ин

, (5.8)

где D

тех

– коэффициент дидактики для данной технологии обучения; (ТR)

и

–

эффективность обучения на фазе импрессинга; (ТR)

м

– эффективность обу-

чения на фазе меморайзинга; (ТR)

а

– эффективность обучения на фазе ав-

торизации; (ТR)

ин

– эффективность обучения на фазе инициации; Т – доля

фазы обучения; R – продуктивность фазы обучения уровне воспроизведе-

ния (%).

Используя данные табл. 5.21 можно рассчитать показатель эффектив-

ности технологии, применяемой в СГА:

D

тех

= 0,11· 0,03+ 0,56· 0,82+ 0,22· 0,13+ 0,11· 0,02 = 0,46.

Вариант технологии обучения, для которого этот критерий принимает

максимальные значения, и будет оптимальным по критерию продуктивно-

326

Количественные подходы к оценке процессов обучения

го использования периода обучения. Это важная формула эффективности

практической дидактики.

Таким образом, значимым является вопрос об оптимальности соот-

ношения времени фаз усвоения знаний в процессе обучения. Признаками

«оптимального», т. е. наиболее эффективного соотношения будет выделение

наибольшего количества времени на «ведущую» фазу для данного возраста, а

также минимизация временных потерь на организацию процесса обучения. Оп-

тимальное соотношение фаз учения должно составлять основу эффектив-

ного распределения учебного времени в дидактической матрице модуля

обучения.

Виды занятий, «работающие» на фазах импрессинга, авторизации и

инициации, задаются дидактической матрицей, которая была оптимизиро-

вана в соответствии с результатами практических и теоретических иссле-

дований распределения времени по фазам обучения. В свою очередь фаза

меморайзинга за счет самостоятельной работы имеет «мягкие» границы,

позволяющие способным студентам экономить время для другой учебной

деятельности.

С 2000 г. СГА проводились исследования распределения времени заня-

тия на фазы усвоения знаний в школах различного типа с классно-урочной

системой обучения

1

. В исследовании были получены схемы фактическо-

го распределения времени по фазам усвоения знаний на уроке в 5, 8 и 11

классах (на занятиях по наиболее «трудоемким» для школьников учебным

дисциплинам: математика, русский язык, физика, химия, биология, геогра-

фия) по результатам самоотчетов учителей трех московских школ (N = 40)

о распределении ими времени на структурные элементы урока.

В ходе исследования было обнаружено, что распределение времени на

фазы усвоения знаний в процессе урока в школах с классно-урочной сис-

темой обучения определяется субъективно учителем, причем продолжи-

тельность одной фазы у разных учителей по одному предмету у учащихся

одного года обучения различается в 2–10 раз.

Для решения проблемы разброса времени у разных учителей была

построена модель распределения времени по фазам усвоения знаний на

уроке для «типичного учителя» т. е. учителя, выделяющего на конкретную

фазу такую же долю учебного времени, что и большинство его коллег в

данной возрастной группе учащихся. Далее, приняв продолжительность

1

Чмыхова Е.В., Крутий И.А., Калинина Н.В., Забегайлов Д.А. Исследование рас-

пределения времени урока на фазы усвоения знаний в школах с классно-урочной систе-

мой обучения. Отчет СГИ-07И-ЛИО-11А.

М.П. Карпенко. Телеобучение

327

содержательной части урока за 40 мин

1

, можно было перейти от долевого

соотношения фаз к абсолютным числам – времени в минутах, которое тра-

тится на уроке на ту или иную фазу у «типичного учителя».

Полученные в итоге данные сравнивались с показателями фактичес-

кого соотношения времени каждой фазы при изучении учебного модуля

студентами СГА (табл. 5.22).

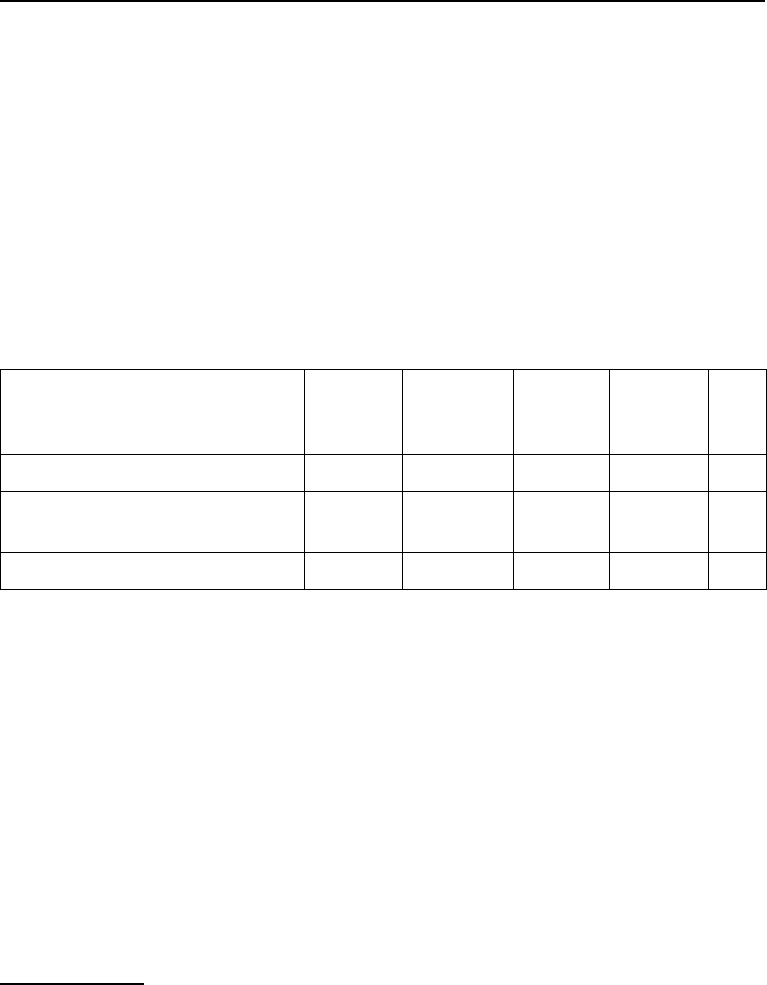

Таблица 5.22

Соотношение фактического времени фаз обучения по основным дисципли-

нам в классно-урочной системе и технологии СГА, %

Предмет Фаза

импрес-

синга

Фаза

меморай-

зинга

Фаза

автори-

зации

Фаза

инициа-

ции

D

тех

Технология обучения СГА 11 56 22 11 0,46

«Типичный учитель» 8 и 11 клас-

сов

20 40 19,7 20,3 0,31

«Типичный учитель» 5 класса 18,2 26,7 46 9,1 0,28

Из табл. 5.22 видно, что соотношение времени отдельных фаз обуче-

ния значительно различается в классно-урочной системе и в СГА, а также у

младших подростков (5 класс) и у старших подростков и юношей. Причем

распределение времени в старших классах приближается к распределению

времени у студентов. Это можно объяснить тем, что к 14–15 годам процесс

формирования формального мышления в общих чертах завершается, поэ-

тому продолжительность фаз усвоения знаний может оставаться неизмен-

ной для обучаемых старших возрастных групп.

Данное предположение отчасти согласуется и с результатами иссле-

дований темпа усвоения знаний, выполненных в СГА

2

. В исследовании

возрастной зависимости темпа усвоения знаний было показано, что после

старшего подросткового возраста, начиная с 14–15 лет, отсутствуют раз-

1

С целью учета организационных затрат при расчете распределения времени уро-

ка по фазам усвоения знаний его длительность была уменьшена на 5 мин и принята за 40

мин.

2

Карпенко М.П., Чмыхова Е.В., Тихомирова И.В., Шляхта Н.Ф. Возрастные изме-

нения темпа усвоения знаний // Труды СГУ. Вып. 17. М., 2000.

328

Количественные подходы к оценке процессов обучения

личия в темпе усвоения между мужчинами и женщинами, т. е. когнитив-

ные механизмы, отвечающие за скорость обучения, также можно считать

сформированными к 14 годам.

Если предположение о неизменности распределения времени по фа-

зам усвоения знаний для обучаемых всех возрастов старше 14 лет верно, то

для студентов это соотношение должно быть таким же, как и для старшек-

лассников. Однако в технологии обучения СГА выявляется другое процен-

тное соотношение времени на различные фазы обучения в рамках одного

учебного модуля (см. табл. 5.22), что можно объяснить влиянием эффек-

тивности образовательных технологий.

Наиболее ярко это влияние сказывается на продолжительности фаз

инициации. В среднем продолжительность контрольных проверок знаний

за полугодие у одного ученика составляет 12 академических часов, а на од-

ного студента СГА приходится 60 академических часов (50 академических

часов – тестирование, 10 академических часов –экзамены). Таким образом,

при продолжительности опроса одного обучаемого в пять раз больше, чем

в классно-урочной системе, общая доля фазы инициации в технологии

СГА в два раза меньше, чем в старших классах школы. Это свидетельствует

о значительных потерях времени в классно-урочной системе, связанных с

организацией проверки знаний учащихся: пока происходит проверка зна-

ний одного ученика, остальные пассивны и не задействованы в учебном

процессе. В отличие от школы в СГА тестирование всех студентов проис-

ходит одновременно, без потерь времени.

Высокая частота, разнообразие, продолжительность и адаптивность

контроля знаний в СГА обеспечивается высокотехнологичными инстру-

ментами – приборами тестирования, встроенными в учебные продукты

блоками тестов, автономными процедурами проверки (например, телеэссе

– студент самостоятельно записывает свою видеопрезентацию, преподава-

тель при этом не присутствует, т. е. не тратит свое время на процесс отчета,

оценивая видеозапись, он может ускорить ее, сократив время проверки,

или просмотреть фрагментами).

Значительно меньший объем времени в классно-урочной системе

в сравнении с системой телеобучения уделяется фазе меморайзинга (см.

табл. 5.22). Как уже говорилось ранее, именно эта фаза служит основой для

усвоения учебной программы. Ее относительно небольшая продолжитель-

ность в условиях дефицита времени в классно-урочной системе связана с

повышенным вниманием большого числа преподавателей оценке знаний

М.П. Карпенко. Телеобучение

329

на занятиях. В итоге практически не остается времени на разбор трудных

вопросов занятия, что может отражаться на понимании последующего ма-

териала и, в конечном счете, привести к снижению познавательной моти-

вации. Фаза меморайзинга в технологии СГА осуществляется в ходе само-

стоятельной работы студентов с рабочими учебниками, компьютерными

обучающими программами и др. В связи с индивидуальным характером

реализации этой фазы количество занимающихся человек не имеет значе-

ния. Фаза меморайзинга у школьников частично распределена на домаш-

нюю работу, поэтому в классе ей уделяется меньше времени, чем в модуле

СГА, где время самостоятельной работы учтено.

Таким образом, существенным недостатком классно-урочной систе-

мы обучения является невозможность контроля процесса заучивания, а,

следовательно, и управления этим процессом. Та часть знания, которая за-

крепляется при выполнении домашнего задания и при контроле знаний,

относится прежде всего к практическим умениям (фаза авторизации); те-

оретический материал, составляющий понятийный аппарат школьника,

и, следовательно, фундамент будущего знания, меньше контролируется и

закрепляется. Пробелы в теоретическом знании затрудняют восприятие и

понимание нового материала и самостоятельную работу с ним, так как для

понимания, как правило, необходимо определенное количество повторе-

ний пройденного.

Много времени в школе затрачивается на решение организационных

вопросов. При обработке анкет было выяснено, что у 2/3 учителей его про-

должительность превышала рекомендуемые в педагогической литературе

5 мин, т. е. 11% от времени урока, и в среднем по выборке составила 30%

(хотя для теоретических расчетов – см. выше, мы отнимали только по 5

мин от урока, так как это рекомендуется в методической литературе для

школьных педагогов). Этот факт свидетельствует о значительных непро-

изводительных затратах времени в процессе урока при отсутствии регла-

ментирующих документов по его организационной структуре. Избыточ-

ное время, затрачиваемое на уроке на организационные вопросы, могло бы

быть использовано для продуктивной работы.

Проанализировав распределение учителями различных типов уро-

ка, частоту контроля знаний (в частности, устных опросов), выбор дру-

гих форм работы, можно сделать вывод о том, что учитель в своей работе

руководствуется прежде всего субъективным опытом, на основе которого

вырабатывается индивидуальный стиль его деятельности. В результате ка-

330

Количественные подходы к оценке процессов обучения

чество обучения зависит исключительно от профессиональной подготовки

учителя, а также факторов, относящихся к его физическим возможностям,

профессиональной мотивации, личностным и другим индивидуальным

особенностям.

Таким образом, полученные в исследовании результаты позволяют

сделать вывод о том, что распределение времени по фазам усвоения знаний

в учебных заведениях зависит не только от возраста обучаемых, но и опре-

деляется технологией учебного процесса используемой дидактикой. Если

планирование структурного элемента учебного процесса (урока, модуля)

определяет преподаватель, то распределение времени по фазам усвоения

знаний будет зависеть от уровня его квалификации, опыта работы, тре-

бований учебного заведения и пр. Если планирование осуществляется по

единой методике, на основе определенной концепции обучения, в учебном

процессе применяются технологии «массового обслуживания» (тестиро-

вание, компьютерные занятия и пр.), балансовый метод проектирования

образовательный программ, то соотношение продолжительности фаз ус-

воения знаний может значительно измениться в сторону сокращения не-

производительных затрат времени.

Если сравнивать эффективность образовательных технологий по ко-

эффициенту D

тех

, то телеобучение на 50% эффективнее классно-урочной

системы, применяемой в старших классах средней школы (см. табл. 5.22).

Это указывает на то, что потенциал классно-урочной системы может быть

значительно увеличен. Согласно нашим экспериментальным данным тра-

диционная лекционно-семинарская технология обучения может стать на

20% эффективнее, если в нее внедрить инновационные технологии обуче-

ния.

5.1.7. Балансовый метод

Проблема сбалансированного содержания образования была и оста-

ется одной из самых важных проблем современного обучения. В ее основе

лежит противоречие между продолжительностью освоения все возрас-

тающих объемов учебной информации и ограниченным временем, отве-

денным на ее изучение, что приводит к необходимости поиска критериев

отбора программного содержания. Уже в XX в. учебные заведения из пос-

тавщиков информации учащимся превратились в инструменты отбора,

ограничения информации, стали своего рода редакторами информацион-