Корконосенко С.Г. Основы журналистики

Подождите немного. Документ загружается.

проблема вынесена на открытую дискуссионную трибуну, административные дела

вершатся не втайне от граждан, а при их непосредственном участии. В такой

благоприятной среде полной мерой проявляет свой потенциал пресса, которая как бы

раздвигает стены зала, переносит разговор на уровень массовой аудитории. Попутно она

демонстрирует «сеанс» гражданской активности в отстаивании прав

256

населения, то есть выполняет еще и роль школы общественного самоуправления.

Функции гласности (роль, содержание) определяются с опорой на социологические

источники. В политическом плане к ее функциям относятся демократизация общества и

создание механизмов для участия граждан в решении государственных и иных

существенных вопросов, в социальном — реализация эффективных форм общественного

контроля, в социально-психологическом — воспитание высокой политической культуры

масс, формирование у них гражданственного отношения к делу и соответствующая

психологическая перестройка должностных лиц.

Сбор и тиражирование сведений являются не самоцелью, а средством достижения

социальных результатов. Информация — это язык гласности, но обществу совсем не

безразлично, о чем и как вещают СМИ. Один иностранный фотограф воспользовался

условиями гласности для того, чтобы снимать обнаженную натуру на фоне культурно-

исторических памятников Москвы и уложи Президента в Большом театре. «Гласность

означает прозрачность, следовательно, и заголение...» — так однобоко он понимает

приоритеты в нашей информационной политике.

В атмосфере гласности на первый план выступают полезные социальные эффекты

информационной деятельности. К ним, в первую очередь, относится углубленное

познание того общества, в котором мы живем. Пресса — незаменимый для социальной

системы инструмент самопознания, как мы видели при анализе функций журналистики.

Выделим также эффект социального действия. Он связан с практическим решением

поднимаемых через СМИ вопросов. Автор несет моральную ответственность за судьбу

героев публикации, за исход тех дел, которые его стараниями стали предметом

общественного внимания. Безответственность проявляется в нежелании торопливого

корреспондента вникнуть в ситуацию или в стремлении любой ценой обнародовать

выигрышную информацию, даже если она не совсем отвечает действительности. Так, ряд

средств информации поспешил предать гласности сообщение информационного агентства

о банкротстве одного из крупнейших предприятий Петербурга. Опубликованные факты не

подтвердились, но энергетики, на всякий случай, отключили мнимого банкрота от своей

сети.

В числе эффектов гласности — укрепление контактов органов управления с рядовыми

гражданами. Благодаря ей появляется возможность держать систему власти под

постоянным общественным контролем. Кроме этого, она обеспечивает постоянный

приток информации «снизу». Все ценные суждения и мнения, рождающиеся

257

17 - 2802

у населения, должны быть восприняты «наверху». Гласность — это не только

возможность говорить, но и гарантия быть услышанным. Вот почему пресса обязана

привлекать к сотрудничеству все новых и новых людей. «Если почти все тексты пишутся

постоянными сотрудниками или "родственниками и знакомыми кролика", как выражался

Винни-Пух, то журнал неизбежно стагнирует», — так отзывалась о нашей отечественной

прессе 90-х годов наблюдательница из Германии Соня Марголина. Гласность, далее,

помогает росту политической культуры граждан. Обилие информации заразительно

действует на аудиторию, вызывает у нее стремление не только осмыслить происходящее

вокруг, но и принять участие в общественной жизни.

Одной из сторон гласности является плюрализм, что в буквальном переводе означает

множественность, разнообразие. В журналистике, а затем и в массовом сознании

закрепилось узкое понимание плюрализма — как явления, относящегося главным образом

к сфере мнений. В действительности разнообразие мнений и высказываний всего лишь

вершина пирамиды, основание которой составляют базовые сферы социальной жизни.

Плюралистические начала проявляются в экономике (многообразие форм собственности),

культуре (различные школы и течения), политике (многопартийность), идеологии

(свободная соревновательность идей), а также в моде, увлечениях и т.п.

Гласность обеспечивает и укрепляет стремление общества к внутреннему многообразию,

в том числе в такой деликатной сфере, как национально-этнические или религиозные

различия. Даже убежденный сторонник протестантской религии Дж. Мильтон выступал за

плюрализм в дискуссиях о вере и видел в них потенциал духовного развития

человечества.

«И если люди, являющиеся руководителями ереси, заблуждаются, то разве не наша

леность, упрямство и неверие в правое дело мешают нам дружески беседовать с ними и

дружески расходиться, обсуждая и исследуя предмет перед свободной и многолюдной

аудиторией если не ради их, то ради нас. Всякий, вкусивший знания, скажет, сколь

великую пользу он получал от тех, кто, не довольствуясь старыми рецептами, оказывались

способными устанавливать и проводить в жизнь новые принципы. Если бы даже эти люди

были подобны пыли и праху от обуви нашей, то и в таком случае... ими не следовало бы

пренебрегать совершенно. Но если они принадлежат к числу тех, кого Бог, по нужде этого

времени, наделил особо чрезвычайными и обильными дарами... а мы, в поспешной

ревности... решаем заградить им уста из боязни, как бы они не выступили с новыми и

опасными взглядами, то горе нам, так как,

258

думая защищать подобным образом Евангелие, мы становимся его преследователями!»14

Хорошие примеры для подражания наша пресса может найти в современной практике

зарубежных коллег, исповедующих идеи религиозной и расово-этнической терпимости. В

Австралии, имеющей репутацию страны мигрантов, создана специальная радио-

телевещательная служба, призванная консолидировать десятки этнических меньшинств.

Руководство службы бдительно следит за тем, чтобы при освещении событий отражались

разные точки зрения, особенно — чтобы не допускалась какая-либо национальная

нарочитость.

Гласность нуждается в гарантиях и условиях своего осуществления. Мы уже установили,

что центральное место среди них занимают политическая воля руководства страны и

государственная политика в целом. Рассмотрим и другие гарантии. В их число входит

развитая законодательная база информационных процессов, в частности — правовое

обеспечение доступа к информации граждан и журналистов и сокращение количества

тайн и секретов, особенно в государственной и коммерческой сферах. Действующее в Рос-

сии законодательство не допускает монополизации какого-либо вида средств

информации. Нет и монополии редакций на мнение и оценку. Они обязаны опубликовать

ответ гражданина или организации, чьи честь и законные интересы были ущемлены в выс-

туплении редакции. Закреплено право журналистов получать сведения о деятельности

государственных органов, общественных объединений и должностных лиц, а отказ в

предоставлении таких данных может быть обжалован в административном или судебном

порядке. Существуют и другие правовые гарантии гласности.

В свою очередь, нормы права могут быть реализованы, если под ними есть экономическая

и материально-техническая почва. В этом отношении расширение гласности встречается с

большими трудностями. Для отражения в прессе всей палитры существующих интересов

и взглядов нужна всеохватная система печати и телерадиостудий, отражающая все краски

бытия и мнений. Однако в действительности насыщенность общества прессой не велика.

В стране не хватает высококачественной бумаги и типографских мощностей, практически

не развито производство оборудования для телевещательных центров. Крайне затрудняют

распространение массовой информации высокие тарифы на почтовые услуги и использо-

вание линий связи. В условиях дефицитов и дороговизны правом на

1 Мильтон Д. Указ. соч. С. 62-63.

259

\Т

общение с миром через СМИ фактически может воспользоваться лишь ограниченный

круг лиц.

К гарантиям осуществления гласности относится также высокая политическая, этическая

и профессиональная культура людей, участвующих в информационном обмене и

занимающих последовательно демократические позиции. Авторитарный образ мышления

и поведения имеет очень прочные корни в обществе. Он принимает разные обличья — в

зависимости от социальной роли того или иного человека.

Со стороны должностных лиц авторитаризм проявляется в стремлении ограничить

своеволие прессы — тогда как надо было бы признать, что ею нельзя и не нужно

командовать. Но и в среде самих журналистов сохраняется непримиримость по

отношению к любым оппонентам. Любопытный обмен мнениями о гласности произошел

между российскими и зарубежными участниками Европейского форума СМИ,

проходившего в нашей стране. На вопрос американского ведущего, есть ли сферы

общественной жизни, которые российские журналисты не могут освещать, редактор

журнала для сотрудников СМИ ответил: таких нет, но освещать будут с разной степенью

глубины. Еще выразительнее прозвучало выступление популярного телеведущего. Он

попытался втолковать «наивным» западным коллегам, что в России нельзя рассуждать об

абстрактной гласности, а надо понимать конкретные отношения. Да, пресса знала о

нездоровье Б. Ельцина, но поддерживала его во время президентских выборов, потому что

иначе она фактически поддержала бы Г. Зюганова. А журналисты знают, что такое свобо-

да печати при коммунистах... Трудно подобрать более зримый образчик «избирательной»

или даже корыстной гласности.

Особенно много нареканий вызывает низкая культура полемики. Еще в XVIII в. Вольтер

писал, что «гуманная словесность стала весьма негуманной: здесь оскорбляют, клевещут,

строят козни, сочиняют куплеты»15. К сожалению, многие современные журналисты

заслуживают столь же нелестных отзывов. Такой непредвзятый наблюдатель, как

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, заметил однажды, что люди оказались не

готовы к правильному восприятию понятий «гласность», «демократия», «плюрализм»: на

них спекулируют в весьма неблаговидных целях, на потеху толпе выносятся

малозначительные факты и откровенные домыслы, плюрализм используется для

пропаганды абсурдных идей — лишь бы привлечь внимание к персоне их автора.

' Вольтер. Эстетика. М., 1974. С. 59.

260

Из всего сказанного следует, что гласность представляет собой чрезвычайно сложное и

многоаспектное явление. Возникающие в процессе ее развития проблемы служат

«зеркалом» реального состояния и движения общества. Они могут быть разрешены не

путем ограничений и запретов — пусть временных, «до нормализации положения дел в

обществе», — а только путем неуклонного расширения гласности. Сказанное относится и

к массовой культуре обращения с гласностью: она формируется только в условиях

открытого ведения дел в государстве и их свободного обсуждения в СМИ.

Принципы поведения журналиста

Регулирующее воздействие на журналистскую практику исходит не только извне (со

стороны правовой системы, собственников СМИ, политической и нравственной среды) и

даже не только от профессиональных союзов и корпораций (через механизмы са-

моуправления), но и от тех социально-профессиональных установок, которыми

руководствуются работающие в прессе люди. Профессиональное самосознание

журналиста — это как бы конечная фаза философских, теоретических, производственных

дискуссий о назначении и критериях оценки качества редакционного труда. Дальше

непосредственно следует реализация установок: планирование работы, выполнение

конкретных заданий, написание и публикация текстов и т.п.

До того, как приступить к каждодневной практике, «текучке», если говорить на бытовом

жаргоне, у человека складываются представления о ее смысле и о своей готовности

эффективно в ней участвовать. Назовем эти представления образом профессии и образом

себя в профессии. Если же такая трудная работа ума не была своевременно проведена,

труд превращается либо в механическое движение по однажды заданной колее, либо в

тяжкую повинность, либо в источник конфликтов с коллегами и аудиторией, которые

ждут от тебя совсем иного поведения. Конечно, в живом редакционном деле невозможно

обойтись без столкновений. Чаще всего они носят эпизодический и частный характер и

преодолеваются без драматических последствий для участников. Хуже, когда стал-

киваются представления о долге журналиста. В этом случае человек может вступить в

конфликт с самой профессией и представляющими ее людьми. Это означает, что

различными оказались принципы, которые мы кладем в основание своей деятельности.

261

У любой науки или рода практического действия есть некие фундаментальные основания,

без опоры на которые нельзя рассчитывать на долговременный успех. Для их обозначения

употребляется термин «принцип». В философской литературе он описывается как

первоначало, основное правило поведения, центральная идея, которая охватывает все

явления данной области. Есть такие центральные понятия и в журналистике. Их действие

распространяется на организацию системы СМИ и работы редакций, а также на

убеждения и методы деятельности отдельных журналистов.

Может показаться, что речь идет о далеких от производства материях — ведь

руководители и сотрудники СМИ не часто открыто выступают с заявлениями

профессионально-методологического характера. Но давайте сопоставим два факта, в

которых отражаются взгляды на профессию и практические действия редакций.

«Журналистика должна сообщать то, что граждане, или правительство, или и те и другие

не хотят слышать, равно как и то, что они хотят слышать. Газеты не должны

богохульствовать, играя роль Бога»16, — таков взгляд известного зарубежного эксперта.

Редакция «Комсомольской правды» вручила премии по итогам организованного ею

конкурса «Лица года — 2000». Человеком года признан президент России, событием года

стало издание мемуаров предыдущего президента, мэром-2000 — мэр Москвы, самой яр-

кой политической фигурой оказался глава президентской администрации, среди

губернаторов отмечен руководитель, который как раз участвует в выборах на новый срок

(здесь вышла осечка -выборы он проиграл)... Газета откровенно показывает, что больше

всего заинтересована в покровительстве властных «богов». Что иное перед нами, как не

две полярные принципиальные установки?

Принципы не от рождения даны журналистике, а вырабатываются на основе

исследований и опыта, привносятся в нее ее руководителями и сотрудниками редакций. В

то же время отклонение от них ведет к изменению социальной ориентации журналистики

и производимых ею эффектов. Причем это может происходить не по злому умыслу

корреспондентов, а из-за незнания ими теории или неумения проводить ее в жизнь.

Иными словами, принципы имеют субъективно-объективную природу. Сочетание этих

двух начал проявляется также и в том, что принципы реализуются в процессе

индивидуального творческого труда, в зависимости от мировоззрения и уровня культуры

журналиста. Однако на их понимании сказывается общая социально-политическая и

нравственная обстановка в обществе. Так, в теории и практике советской прессь

16 Brucker H. Communication Is Power. N.Y., 1973. P. 20.

262

незыблемым считался принцип партийности, поскольку коммунистическая партия

полновластно руководила экономической, политической и духовной жизнью страны.

Сегодня, в условиях идеологического плюрализма, реанимация партийности как атрибута

журналистики была бы опасным покушением на свободу последней.

Принципы вырабатываются и существуют на двух уровнях — идейно-методологическом

и поведенческом. В первом случае мы имеем дело с профессиональным самосознанием

журналистов, их пониманием своего долга перед обществом, человеком и самими собой

как социально активными личностями. Во втором случае имеются в виду требования к

характеру деятельности, обладающие нормативной силой, хотя и не обязательно

зафиксированные в юридических документах. При этом каждый редакционный коллектив

и его сотрудники по-своему воспроизводят на практике общие положения. Принципы

никоим образом не ограничивают выбор содержания и форм творчества. Если понимать

вопрос таким образом, то не возникнет оснований для беспокойства о некой унификации,

подравнивании всех изданий и каналов под общий трафарет. Обращение к понятию

принципов давно уже стало нормой для существующих в мире журналистских

ассоциаций. Так, МФЖ еще в середине 50-х годов приняла Декларацию принципов

поведения журналиста, которую она рассматривает как стандарт профессиональной

деятельности в области приобретения, передачи, распространения и комментирования

информации и описания событий. Под эгидой ЮНЕСКО представители СМИ в 1980-е

годы выработали Международные принципы профессиональной этики в журналистике.

Мы встретим это понятие в документах национальных профессиональных ассоциаций,

действующих в Австрии, Бельгии, Германии, США и других странах. Принципы

составляют фундамент, на котором строятся этические представления и нормы про-

фессии. В рамках нашего учебного курса тема этики не раскрывается подробно — мы

ограничимся выделением центральных понятий — тех, что дают ключ к гармонии

журналистского самосознания с распространенными в обществе ожиданиями от прессы.

Ожидания, как несложно догадаться, связаны, прежде всего, с тем, чтобы журналист

добросовестно выполнял свой первостепенный долг — служение интересам общества,

чтобы он был ответственным и активным участником социальной жизни. Эти качества

находят выражение в понятии социальности прессы.

Под социальностью человеческой практики, одним из проявлений которой является

журналистика, понимаются, во-первых, ее происхождение и существование в обществе (а

не ее биологическая природа: «культура», а не «натура»), во-вторых, особый

263

тип связей между людьми, обусловленный совместным характером деятельности и

общественным разделением труда, в-третьих, различия в общественном положении и

образе жизни больших групп населения, а также взаимоотношения между ними и,

наконец, продукт социализации индивидов, коллективов, групп, включая

профессиональные коллективы и группы.

Из всех значений социальности социализация особенно полно охватывает субъективную,

человеческую сторону журналистского производства — как усвоение опыта

предшествующих поколений и ответ на ожидания общества, как целенаправленное

включение в реальные общественные отношения. Она представляет собой синтез

многообразных связей журналиста с общественной средой, предполагает активное

осознание им своей роли в этой среде и деятельное выражение профессионально-

личностной позиции. Именно в связи с ней уместнее всего рассматривать производ-

ственное поведение сотрудников СМИ — социальное или асоциальное по знаку. В

литературе предложены методологические подходы к разграничению по этому признаку:

«Социальным является такое поведение (действие), которое направлено на стабилизацию

и обеспечение перспектив развития общества как целостности. Поэтому, например,

следует признать антисоциальным поведение, ориентированное на других людей как на

средство, игнорирующее общие (общественные) интересы ради индивидуальной выгоды,

дестабилизирующее общность (коллектив, общество)»17.

При описании прессы мы привычно используем определения «социальный»,

«социальные»: статус, функции, роли, эффекты, мышление и т.д. Кажется, что иного и

быть не может. Именно так рассматривались предыдущие темы нашего учебного курса, и

договоримся считать, что с этой характеристикой журналистского поведения мы

достаточно хорошо разобрались. Но логика рассуждений побуждает искать в

журналистике и прямо противоположное, асоциальное начало. Даже архинеправильное,

противное общественным ожиданиям поведение имеет и какую-то системообразующую

доминанту, и определенные качественные характеристики, и собственное

терминологическое обозначение. Если эти признаки не удается обнаружить, то нельзя

утверждать, что существует само явление. Считая социальность нормой для прессы, мы

обязаны признать наличие ее антипода — парной, «теневой», уравновешивающей

категории, т.е. асоциальное™. В противном случае безосновательными стали бы

претензии к журналистике и журналистам

17Социологический словарь/Сост. А. Н. Елсуков, К. В. Шульга. 2-е изд., перераб. и доп.

Минск, 1991. С. 276.

264

по части «неверного» стиля их деятельности, которые регулярно выражаются

потребителями и критиками продукции СМИ. Нарушения следовало бы считать всего

лишь мелкими отклонениями от нормы, едва ли не простительными шалостями, а не

поводом для глубокой озабоченности.

Есть ли повод для таких претензий? Несомненно, и убедиться в этом можно с помощью

красноречивой статистики. Как показывают подсчеты, в 1940 г. разовый тираж

центральных газет в Российской Федерации составлял более 20% от общей численности

населения, в 1970 г. — более 45%, в 1980 — почти 60%, в начале 1990-х превысил 70%.

Как бы мы ни оценивали конъюнктурные факторы динамики этого показателя, она

отражает объективный факт — усиление слитности жизни социума и прессы. В последние

десятилетия советского времени на «среднего» читателя приходилось 2,6 газеты. В

недавнем обращении к Президенту РФ ведущие деятели СМИ указывали, что на

федеральные газеты подписались 4,7% общего количества жителей, на региональные и

местные — 11,8%. Они связывают падение подписки со свертыванием государственной

поддержки печати, что, конечно же, справедливо. Но ясно и то, что пресса перестала

удовлетворять первейшие потребности своей потенциальной аудитории и,

соответственно, не является более необходимым элементом ее образа жизни. «Выпадая»

из повседневного бытия социума, журналистика заслуживает названия асоциальной.

Сложность анализа проблемы заключается в том, что само слово «асоциальный»,

безотносительно к журналистике, не получило точного описания в словарях и

справочниках. В них встречается понятие «антиобщественный», которое сужает границы

предмета нашего внимания. Если приставка «анти-» означает открытое про-

тивопоставление или враждебность, то «а-» сигнализирует как об относительно мягком

отрицании, так и о полном отсутствии какого-либо качества. Подобно случаю с «анти-»,

здесь тоже всегда есть нарушение общественных предписаний, но диапазон форм его

проявления значительно шире, вместительнее, богаче оттенками. Говоря об

асоциальное™ прессы, мы имеем в виду неразвитость ее общественного содержания,

проявляющуюся с различной силой и откровенностью. Подобным образом, говоря об

асоциальное™ журналиста, мы подразумеваем неразвитость его общественного

самосознания, которая соответствующим образом предопределяет характер его

деятельности.

На прикладном уровне индикатором асоциальное™ служит «отклоняющееся поведение»

прессы. Это понятие активно осваивается современным правоведением, педагогикой,

социологией, и

265

его использование помогает наладить более тесное взаимопонимание теории

журналистики с другими отраслями обществознания. Несоответствие юридическим и

морально-нравственным нормам, аудиторным ожиданиям и эффективным стандартам

деятельности — так проявляется отклонение журналистского поведения от нормы.

Добавим в этот ряд игнорирование выводов и рекомендаций науки — как «своей»,

отраслевой, так и всего комплекса социально-гуманитарного знания. Речь, конечно, не

идет об опережающих новациях в СМИ, предугадывающих завтрашние, пока еще слабо

осознаваемые самим обществом потребности. Чем дальше и демонстративнее пресса

уходит от разумной нормы, тем острее ее конфликт с социальным миром и выразителями

его настроений.

История журналистики — и отечественной в том числе — убеждает, что противоречия и

дискуссии на этой почве неизменно сопровождали прессу. С одной стороны,

журналистская практика всегда давала поводы для критики с позиций общественного

интереса. С другой стороны, принципиально недостижимо всеобщее единство суждений о

нормальном и аномальном. Классическим примером в обоих этих смыслах служит

«Рассуждение об обязанностях журналистов...», сочиненное М. В. Ломоносовым два с

половиной века назад. Мыслитель справедливо упрекает журналистов в том, что они, по

невежеству, не оказывают благотворного влияния на приращение человеческих знаний, и

ссылается на некие «надлежащие грани, определяемые этой задачей». Надо полагать, не

все его современники считали нормой для пишущего сословия «строгое и правильное

разыскивание истины», а с течением лет и устоявшиеся представления о «надлежащем»

могут разительно меняться.

Один из лидеров европейской социологии, Ю. Хабермас, подчеркивает, что сегодня в

области применения норм универсализация уступает место принципу уместности, или

соответствия: прежде всего требуется выяснить, какая из признанных норм более всего

соответствует данному случаю18. Однако несомненно, что существует некий предел

относительности, за которым отклонение от абсолюта — укоренившихся традиций,

стандартов и ожиданий — приобретает общественно опасный характер. Примером тому

служат отношения современного мира с прессой. Как отмечает Ю. Хабермас,

коммуникационные структуры общественности находятся во власти СМИ, под влиянием

которых они до такой степени ориентированы на пассивное, развлекательное поглощение

18 Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Московские лекции и интервью. М.,

1995. С. 25.

266

информации, что повседневное сознание стало необратимо фрагментарным, взамен былой

его целостности.

Иначе говоря, пресса ставит во главу угла не служение обществу (в том числе путем

приращения знаний), а обслуживание примитивных потребительских инстинктов частных

лиц. По форме это может выглядеть как «гуманистическая» реакция на запросы

аудитории, по сути же перед нами асоциальная стратегия деятельности. Как ни

парадоксально, но одновременно это и антижурналистская стратегия, несущая в себе

бациллу депрофессионализации СМИ. В кризисные для себя моменты редакции осознают

разрушительные следствия нормативно-ценностного релятивизма и спасительность

«старомодных» взглядов на общественное назначение прессы. «Известия», выступившие с

разоблачением неправедных действий властей в г. Ленинске-Кузнецком, неожиданно

встретили массовое осуждение своей акции со стороны других СМИ. Для коллег-

журналистов оказалось привычнее увидеть в публицистическом расследовании

исполнение оплаченного заказа, а не профессионального долга. Ошеломленные

«Известия» вынуждены были констатировать, что «поиск истины, главная наша цель, еще

вчера объединявшая прессу, ушла на обочину... она явно тонет в войне амбиций и

неприязней...»

Многообразные и бесчисленные отклонения журналистики от стремнины общественной

жизни, более или менее значительные, поддаются классификации, если рассматривать их

как варианты одного феномена — асоциальное™. Классификация основана на выделении

типа объекта, которому в каждом отдельном случае служит пресса и чьи интересы она

вольно или невольно выражает. Эти объекты различаются между собой, но едины в своем

противостоянии социуму как интегрированному, консенсусному объединению людей,

имеющему собственные макроинтересы и линии развития. Они как бы замещают социум

в качестве первостепенного для СМИ объекта.

Частные лица и группы лиц (владельцы, заказчики). В условиях, когда ежедневно

вспыхивают скандалы, связанные с возникновением частных «империй» СМИ, когда

размежевание между приватизированными каналами вещания и обыденной реальностью

аудитории стало более чем очевидным, нет необходимости доказывать существование и

опасность этого направления сервильной деятельности прессы.

Структурные элементы социума. Самым выразительным примером этого плана служит

подчинение прессы государственному аппарату — в национальном масштабе и на местах.

Фонд защиты гласности публикует данные своего мониторинга (систематичес-

267

кого слежения) нарушений свободы слова. Эти публикации пестрят сообщениями об

административных указаниях прессе и санкциях за «нежелательные» публикации в СМИ.

Не менее развито тяготение журналистов к обслуживанию иных элит — прежде всего

политических. Особенно явно оно проступает в ходе перманентной предвыборной

агитации, когда прибыльность политической рекламы затмевает для СМИ подлинные

интересы избирателей. В этой связи заслуживает упоминания едва ли не карикатурная

расстановка сил: титул «влиятельная газета» (кстати сказать, дающий привилегию

регулярного цитирования в телевизионных обзорах печати) присвоен изданиям с

ничтожными подписными тиражами. Кабинетная влиятельность есть факт личных

отношений между журналистами и узкими элиными кругами, а на массы населения она

либо не распространяется, либо достигает их окольными путями (например, через те же

обзоры прессы).

Зарубежные государства и их представители. Многолетняя от-граниченность нашей

страны от мирового сообщества спровоцировала раболепное восприятие прессой чуть ли

не любого иностранного авторитета и модели жизнеустройства, с прямо пропор-

циональным негативизмом по отношению к отечественным традициям. Эта тенденция

затронула и журналистское образование:

«Американский инспектор, спрашивая русских преподавателей о том, в чем они

нуждаются для модернизации своих учебных планов, был удивлен слабым акцентом на

оборудование... Без исключения все они подчеркивали потребность в расширении

контактов с Западом и особенно с Соединенными Штатами... Примечательно... что

русские журналисты и преподаватели журналистики производят впечатление людей,

восприимчивых к идеям из Америки», -

подводит итоги своей поездки по России один из западных экспертов. Безоглядная

вестернизация значительной части СМИ — по содержанию, ценностным ориентациям и

методам деятельности — способна нарушить информационную безопасность России,

равно как и увеличить разрыв между образом прессы и образом жизни населения.

Редакции СМИ и журналистская корпорация. Характерное для современной цивилизации

возрастание технической мощи СМК и (российская специфика) высвобождение прессы

из-под официального политического контроля породили иллюзию «ненужности»

аудитории, а вслед за тем — явление самодостаточности журналистики. СМИ отражают

настроения, вкусы, понимание жизни, свойственные самим журналистам, но не сколько-

нибудь

268

многочисленной части населения. Данная тенденция регистрируется зарубежными

исследователями положения прессы в социокультурном пространстве. Так, шведские

социологи в итоге многолетних изысканий пришли к печальному выводу о том, что че-

ловечество находится на пути в «постжурналистскую» эру, поскольку средства

информации теперь отражают не мир, а самих себя и себе подобных. Разновидностью

журналистского эгоизма является анархическое пренебрежение какими-либо вообще уста-

новками и ориентирами, в частности правовыми нормами, что обычно отличает людей,

случайно приобщившихся к работе в СМИ.

Преодоление асоциальное™ должно начинаться с ее точного диагностирования как

тревожной тенденции в эволюции прессы. Необходимо, далее, заново возвысить понятие

профессионального журналистского долга как служения прессы обществу. На нынешнем

этапе развития российской прессы ближайшей задачей стало первоначальное,

элементарное по трудоемкости наведение порядка на информационном рынке.

Характерно, что Лига журналистов Санкт-Петербурга и Северо-Западное региональное

управление по делам печати были вынуждены призвать руководителей СМИ соблюдать

законодательство и «правила игры» в конкурентном поле. Подоплека обращения

заключается в том, что в погоне за финансовой выгодой редакции систематически

прибегают к скрытой рекламе и публикуют многократно завышенные данные о тиражах

своих изданий. Если не включаются механизмы честного самоконтроля, властные

институты оказываются перед необходимостью извне ограничивать функционирование

непослушной журналистики. В ходе одной только проверки Северо-Западное управление

за искажение информации о тиражах применило штрафные санкции к шести газетам и

предупредило других нарушителей о еще более строгих и регулярных мерах

административного воздействия. Неоднократно из уст чиновников и депутатов звучали

предложения о введении запретительного законодательства по отношению к

деструктивной прессе.

Однако мировая и отечественная практика выработала и другие, более приемлемые

способы достижения гармонии интересов прессы и общества. Сегодня все более

актуальной становится идея саморегулирования внутри журналистики. Выработав строгие

нормы профессионального поведения и обеспечив их соблюдение, сотрудники прессы

способны смягчить претензии со стороны общества и аудитории, а следовательно — и

уберечься от санкций за нарушение своих социальных обязательств.

Эти соображения легли в основу системы саморегулирования, созданной в шведской

журналистике. В мировом профессиональ-

269

ном сообществе она рассматривается как пример для подражания. Когда в 60-е годы в

рикстаге (парламенте) усилилась критика прессы и возникло предложение ввести цензуру,

журналисты предпочли ей жесткий самоконтроль. Преобладающую часть спорных

вопросов и конфликтов рассматривают общественные органы', совет по делам прессы,

комиссия по профессиональной этике, комитет по рекламным текстам, комиссия по

радиовещанию, а также своеобразный арбитр в спорах СМИ с гражданами — омбудсмен

(парламентский уполномоченный). За год через указанные инстанции проходит несколько

сотен представлений о некорректных действиях прессы. Санкции, которые применяются к

редакциям за нарушение кодекса профессионального поведения, не имеют ничего общего

с официальными судебными решениями, а в денежном выражении выглядят весьма

скромно (до 4 тыс. долл.). Но как раз они, выполняя превентивную роль, позволяют не

доводить конфликты до суда и формального наказания. Одновременно деятельность

комиссий и омбудсмена служит воспитанию этической и производственной культуры

журналистов.

Похожий опыт можно встретить и в других странах мира. Например, с 1950-х годов

действует Германский совет по делам печати, который на паритетных началах

формируется из представителей журналистов и издателей. Осуществление самоконтроля,

без какого-либо участия государства, — это главная сфера его активности. Перед Советом

стоит широкий круг задач: выявлять недостатки в работе печати и способствовать их

устранению, выступать за свободный доступ к источникам информации, давать

рекомендации и этические директивы по поводу публицистической деятельности, проти-

водействовать угрозам свободе информирования граждан и формирования общественного

мнения, рассматривать жалобы на редакции и пресс-службы и принимать по ним

решения.

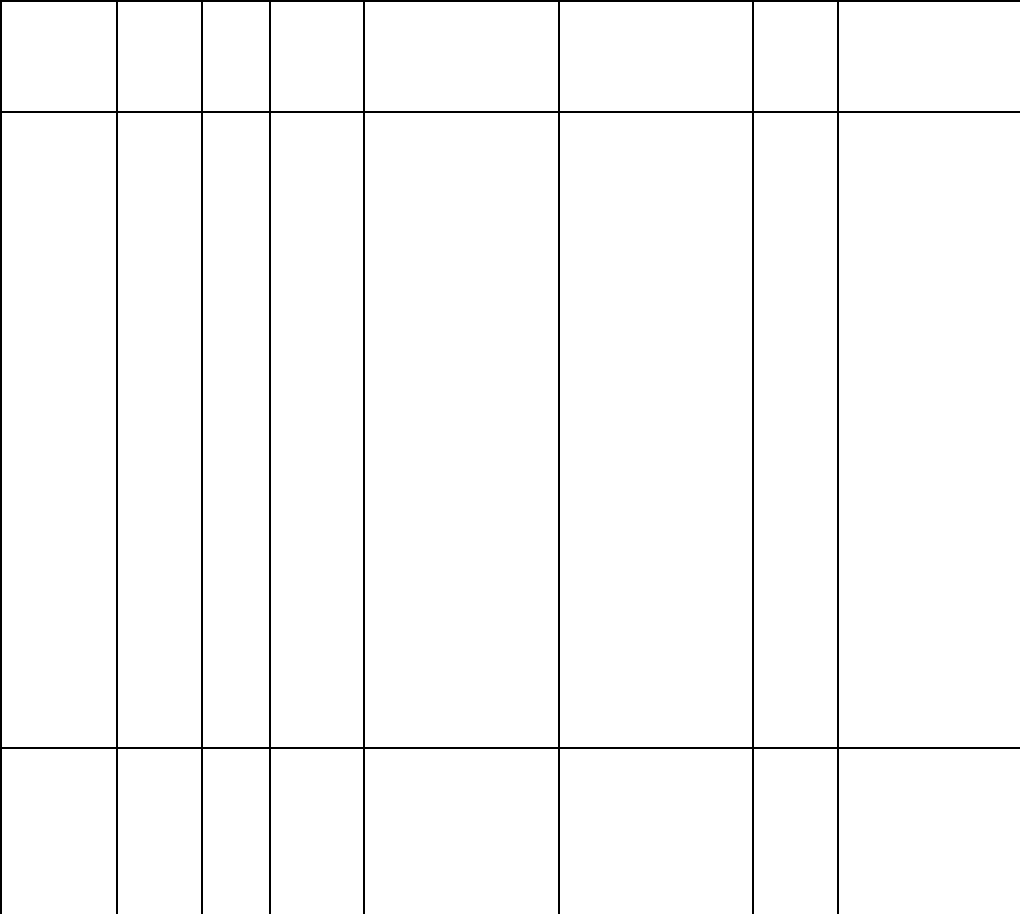

Исследователи проанализировали организацию и опыт органов саморегулирования

прессы в странах мира. Наиболее эффективными были признаны те решения, которые

применяются в североевропейских государствах. Публикуемая ниже табл. 5 дает сводное

представление о том, как именно устроены национальные советы по делам прессы. Этот

материал в высшей степени полезен и поучителен для отечественной журналистики.

Наблюдения показывают, что успешнее других действуют такие советы, которые, во-

первых, состоят из представителей прессы и общественности, во-вторых, возглавляются

юристами (что дает этим органам возможность создавать новые юридически правомерные

стандарты саморегулирования), в-третьих, пользуются уважением в профессиональной

среде и у общественности — в ча-

270

Сравнительная характеристика органов саморегулирования прессы

Таблица 5

Страна

Назван

ие

органа

Год

созда

ния

Учреди

тели

Цель создания Состав

Финан

си-

ровани

е

Санкции,

налагаемые

органом

Австрия Совет 1961 Ассоци

а-

Контроль за

соблюде-

20 человек: по 10 За счет Решения носят

по

делам

ция нием прессой от каждой

организа-

прессы рекомендательн

ый

прессы издател

ей,

законодательства

и

ции-учредителя характер: Совет

Союз норм

профессиональ-

призывает

винов-

австрий

-

ной этики;

защита

ные СМИ

опубли-

ских законных прав и в ковать

осуждающее

журнал

ис-

свобод прессы; заключение о

его

тов представляет

интере-

деятельности

сы прессы в

парла-

менте,

правительстве

и перед

общественно-

стью

Германия Герман

-

1956 Ассоци

а-

Рассматривает

инди-

Представители

СМИ

За счет Совет может

ский ция

газет

видуальные

жалобы

прессы объявить

выговор,

совет и

журна-

о нарушении

кодекса

потребовав от