Корконосенко С.Г. Основы журналистики

Подождите немного. Документ загружается.

прессы листов профессионально

й

нарушителя

этики

журналистов и

опубликовать

его

издателей

Нидерлан

ды

Совет 1960 СМИ Защита граждан

от

Важнейшие

организа-

За счет

прессы недобросовестны

х

ции СМИ; 16

чело-

прессы Решения носят

журналистов век: 8

журналистов +

рекомендательн

ый

8 специалистов в характер. Они

могут

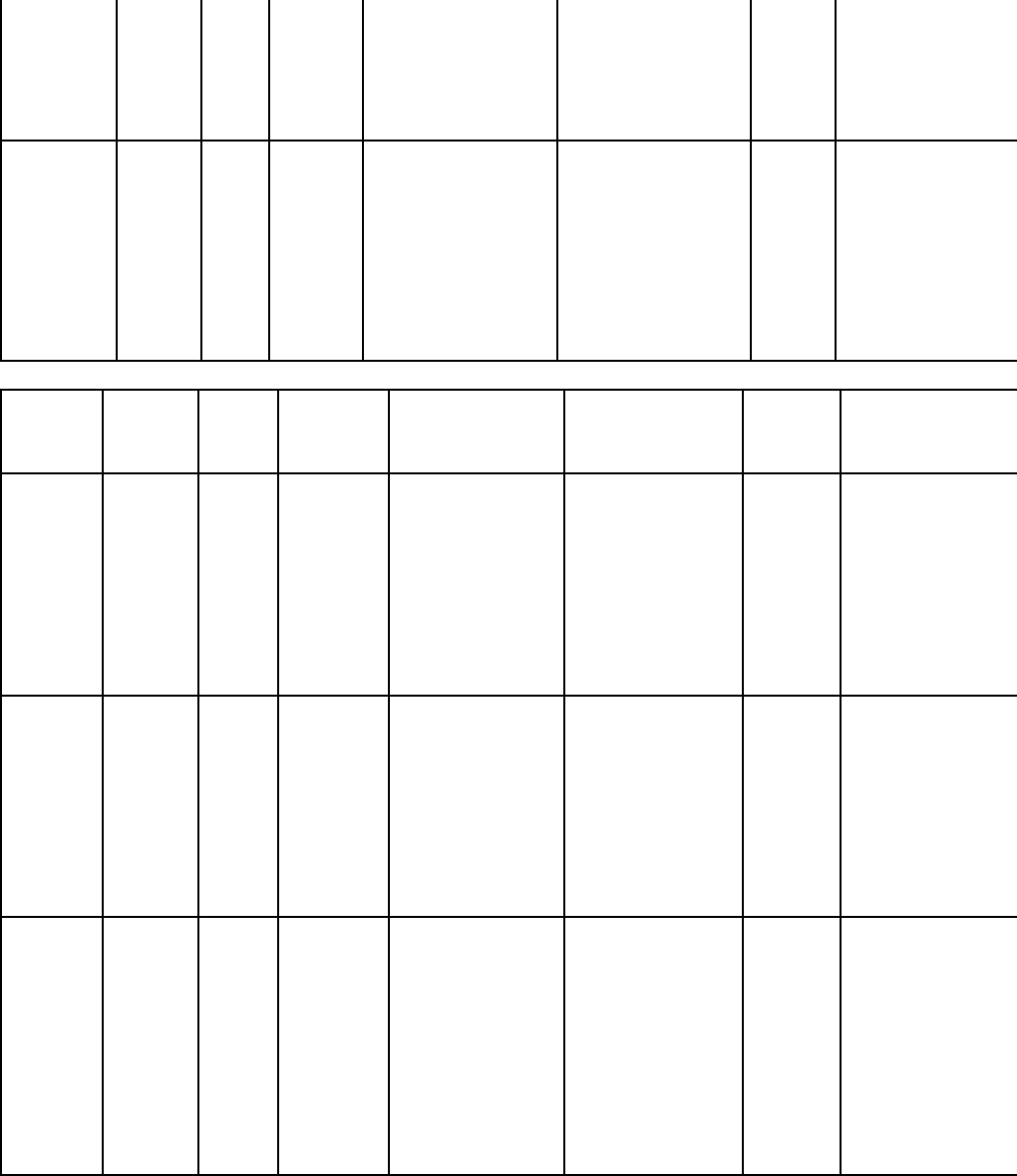

Продолжение табл. 5

Страна

Названи

е органа

Год

создан

ия

Учредите

ли

Цель создания Состав

Финанс

и-

рование

Санкции,

налагаемые

органом

области СМИ

—

быть

опубликованы

не журналистов. в

профессиональ-

Глава и

секретарь

ном журнале

Совета должны

быть юристами

Норвеги

я

Совет 1936 СМИ 7 человек: За счет Решение Совета

прессы 4 — от прессы прессы должно быть

и 3 — от

общест-

опубликовано

на

венности видном месте в

провинившейся

газете

Швеция Совет 1916 СМИ Защита

этических

6 человек: За счет Выговор газете;

по

делам

принципов 3 — от

обществен-

штрафо

в

наложение

штрафа,

прессы ности который

поступает

+ 3 — от газет и в доход Совета

организаций

журналистов

стности, потому, что за их спиной стоят авторитетные ассоциации издателей19.

В России создание надежной системы саморегулирования является более чем назревшей

задачей. Сейчас оно осуществляется главным образом силами комиссий по этике,

образованных в составе СЖР и региональных союзов. Но для отстаивания интересов

свободной печати нередко требуются и более прямые, а то и чрезвычайные меры.

Экономическими средствами этому служит фонд «Журналистская солидарность»,

материально помогающий региональной прессе. В правовом поле активно действует Фонд

защиты гласности, созданный в 1991 г. группой работников искусства и средств

информации. Фонд защищает журналистов и журналистику главным образом путем

обеспечения их независимости на территории России и СНГ. Он выступает в поддержку

редакций и корреспондентов, подвергающихся притеснениям. К сожалению, поводы для

такого заступничества возникают слишком часто: тюремное заключение

корреспондентов, безработица журналистов-беженцев из «горячих точек», цензурные

гонения и т.п. Фонд издает ежемесячный журнал «Законодательство и практика масс-ме-

диа», который занимается не только правовым просвещением в области СМИ, но и

сбором данных об ограничении свободы отечественной журналистики.

Близкую по характеру деятельность ведет Комиссия по свободе доступа к информации,

выпускающая бюллетень «Право знать». В крупных городах России среду для

дискуссионного общения создают Институты развития прессы, в финансировании

которых активно участвуют зарубежные фонды.

С середины 1990-х годов в России действовала Судебная палата по информационным

спорам. Она носила статус государственного органа при Президенте страны, однако не

входила в состав президентской администрации. В то же время она не принадлежала к

официальной судебной системе и не имела механизма принуждения к исполнению своих

решений — они исполнялись добровольно теми лицами и организациями, к которым были

обращены, в силу прежде всего авторитетности решений специалистов Палаты. В ее

компетенцию входила также этика массово-информационного обмена. Обратиться в

Палату с заявлением могла любая заинтересованная сторона, в том числе отдельные

граждане. Деятельность Судебной палаты была прекращена в 2000 г., и это стало большой

потерей для общественного диалога по поводу СМИ.

19 Ткач А. Органы саморегулирования СМИ: Зарубежный опыту/Законодательство и

практика СМИ. 2000. № 12. С. 8-11.

273

18-2802

Понятие профессионального долга концентрированно выражается в ряде важнейших

принципов. Они определяют отношения журналистики с окружающей

действительностью, с человеком, с нациями и иными социальными образованиями.

Соответственно выделяются принципы правдивости и объективности, гуманизма,

народности и демократизма.

Правдивость можно назвать лидером по степени внимания, которое уделяется этому

качеству в профессиональных кодексах различного уровня. Так, в упомянутой

Декларации принципов поведения журналиста самым первым пунктом значится:

«Уважение правды и права общества знать правду — первоочередной долг журналиста».

Данный принцип не сводится к добросовестной фиксации отдельных фактов. Он

заключает в себе и исследовательский подход к социальным явлениям, глубину и

достоверность их анализа. В данном отношении правдивость близка к научности. Но

объективность журналистики все же не делает ее наукой, это разные способы познания и

отражения действительности.

Отклонение от принципа правдивости представляет собой нарушение долга по

отношению не только к современникам, но и к потомкам, которые получают в наследство

искаженное представление о наших днях. С таким порождением эпохи лакировки дей-

ствительности столкнулся кинорежиссер А. Герман, решивший по хроникальным

фильмам военного времени восстановить уголок старого Ташкента — место действия

своей картины. Однако выяснилось, что хроникеры умышленно не снимали развалины,

чтобы не портить впечатление от города. Так социальный заказ вступил в противоречие с

правдой жизни.

Кроме методологического значения правдивость несет в себе и самый простой, житейский

смысл. Не искажать факты, не забывать в погоне за сенсацией проверить сомнительную

информацию — первейший долг журналиста. Он ведь не собиратель сплетен и анекдотов,

а разведчик реальных новых событий. Забавный случай произошел однажды со

знаменитым художником С. Дали, который отличался экстравагантными манерами. В

беседе с французскими корреспондентами он сказал, что проведет лето в Испании, где

будет занят... фотографированием Бога. Казалось бы, ни один здравомыслящий человек не

поверит этой шутке, но газетчики «клюнули» на нее и мгновенно сообщили «новость»

читателям.

Впрочем, долго обманывать себя аудитория не позволит. В одном из британских городов

до недавнего времени выходила газета, которая печатала только хорошие новости. Но

после того как безработица в городе достигла 17%, никто не захотел брать «хоро-

274

шую» газету даже бесплатно — и она закрылась за отсутствием средств.

Гуманизм в философском понимании связан с признанием человека величайшей

ценностью, а человеческого блага — главной целью и критерием оценки общественного

прогресса. В социальном плане имеется в виду деятельность, направленная на создание

условий для достойного существования человека. В морально-нравственном отношении

надо вести речь об уважении личности и внимании к ее уникальности. С точки зрения

права, на первый план выступает защита интересов и свобод граждан. Наконец, гуманизм

имеет и эстетическое содержание — оно выражается в признании физической и духовной

красоты человека, избрании его предметом художественного творчества.

Все эти аспекты сливаются в трактовке принципа гуманизма применительно к

журналистике. Говоря обобщенно, для прессы он выражается в том, чтобы любить

человека и любоваться им, что, конечно, не исключает критики конкретных пороков и

личностей. Декларация ЮНЕСКО, на которую мы ссылались в начале раздела,

расшифровывает это понятие с точки зрения целей деятельности: «Настоящий журналист

отстаивает всеобщие ценности гуманизма, прежде всего, мир, демократию, права

человека, социальный прогресс, национальное освобождение, в то же время отдавая

должное уважение различиям, ценностям и достижениям каждой культуры в

отдельности...».

Мы касались сути и эволюции гуманистического подхода к прессе, когда прослеживали

становление и ранние этапы ее истории, а также функционирование средств информации

на уровне личности. Пресса наших дней в значительной степени утрачивает это качество.

Во всяком случае, человек как объект пристального изучения (что всегда было «визитной

карточкой» российской публицистики) все реже привлекает внимание печати.

Исследователи текстов СМИ установили, что жанр портретного очерка почти исчез со

страниц ведущих изданий — и региональных, и общенациональных.

Добавим, что в профессионально-практическом смысле нет ничего зазорного в том, чтобы

рассматривать журналистскую деятельность как служение человеку и даже обслуживание

его. Это означает не только удовлетворение его запросов в тематике или формах

выступлений. Необходимо также учитывать интеллектуальный уровень конкретных

потребителей журналистской продукции и способность воспринимать предлагаемые

материалы, всячески избегать отчуждения человека от мира массовой коммуникации. По

данным исследователей, в США зрители теленовостей не в состоянии понять около двух

третей содержания ночных выпус-

275

18"

ков, причем этот показатель не меняется в течение десяти лет. Нельзя расценивать

приведенные данные иначе, кроме как свидетельство пренебрежения главной фигурой в

телевизионном общении — человеком, сидящим у экрана.

Принцип народности всегда занимал одно из ведущих мест в демократических

концепциях печати. Его суть заключается в защите интересов нации, основной массы

населения, в отражении их потребностей, настроений и чувств. Значение данного

принципа для современной прессы определяется юридически закрепленным

верховенством народа как носителя государственной власти и создателя всего

национального богатства.

В журналистике встречаются две крайности в подходе к этому вопросу. Одну из них

выразил главный редактор столичного еженедельника, когда заявил, что печать не может

отражать жизнь народа — ее задача давать людям достоверную информацию, а они сами

решат, что с ней делать. По существу, перед нами та же безыдейность, которая

превращает журналистский труд в примитивное ремесленничество.

Другая крайность заключается в подмене народности национализмом. Несомненно,

народность включает в себя высокое чувство патриотизма. Журналисты были бы плохими

детьми отчей земли, если бы не выступали в защиту родной культуры, за сохранение

достоинства и самобытности своих соплеменников. Но плохо, когда естественные

патриотические чувства перерастают в неуважение к другим народностям, вытесняя

ценности интернационального общежития. В подобных случаях журналистика может

стать детонатором трудноразрешимых конфликтов, в том числе и межгосударственных.

Наконец, проявления народности (или пренебрежения этим принципом) мы видим и в

отношении к национальному культурному наследию. В частности, вопреки

складывающимся сегодня тенденциям, принципиальность не имеет ничего общего с

безоглядным разоблачительством, в том числе по отношению к историческому опыту

народа. Как писал выдающийся историк В. О. Ключевский, «народная жизнь никогда не

порывает со своим прошедшим... такой разрыв — только новая метафора»20. Правда, как

правило, заключается в борьбе разноречивых начал. Умение показать жизнь в единстве

светлых и темных ее сторон, открытыми глазами смотреть на сложный мир, а главное —

стремление поддерживать добрые почины служат признаком развитого диалектического

мышления корреспондента.

20 Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1990. С. 536.

276

Даже техника общения с аудиторией может контрастно отличаться от принятого в данной

культуре эталона. Противоестественно, что именно такой стиль общения перенимают

многие ведущие нынешнего отечественного телевидения. Старожил информационного

вещания И. Кириллов заметил однажды про них: «Выразительности, доходчивости текста

— ноль... Ведущих интересует только темп речи. Они подражают CNN и другим мировым

образцам... но забывают, что говорят на русском языке. Русское общение не такое

холодное, эгоистичное, отстраненное, быстрое». Не менее странно звучало бы в

тюркоязычном эфире так называемое оканье, свойственное диалектам отдельных областей

России. Каждый народ достоин сохранения в своей прессе национальных культурных

традиций и обычаев. Это относится, конечно же, не только к отдельным государствам, но

и к республикам в составе Российской Федерации, к иным компактно проживающим

национальным общностям.

Заблуждения и скоропалительность возникают, когда данный вопрос рассматривается вне

его исторической глубины, на уровне сиюминутных настроений и событий. Иной метод

его изучения продемонстрировал выдающий российский историк Н. М. Карамзин — надо

заметить, один из первых знатоков мировой литературы и гуманитарной науки,

основатель журнала «Вестник Европы». В речи при избрании его членом Российской

академии он рассуждал так: «Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного

русского: для того ли, что не хотел, или для того, что не мог: ибо и власть самодержцев

имеет пределы. Сии остатки, действие ли природы, климата, естественных или

.гражданских обстоятельств еще образуют народное свойство россиян, подобно как

юноша еще сохраняет в себе некоторые особенные черты его младенчества в физическом

и нравственном смысле. Сходствуя с другими европейскими народами, мы и разнствуем с

ними в некоторых способностях, обычаях, навыках так, что хотя и не можно иногда

отличить россиянина от британца, но всегда отличим россиян от британцев: во множестве

открывается народное. Сию истину отнесем и к словесности: будучи зерцалом ума и

чувства народного, она также должна иметь в себе нечто особенное, незаметное в одном

авторе, но явное во многих. Имея вкус французов, имеем и свой собственный: хвалим,

чего они не хвалят; молчим, где они восхищаются. Есть звуки сердца русского, есть игра

ума русского в произведениях нашей словесности, которая еще более отличится ими в

своих дальнейших успехах. Молодые писатели нередко подражают у нас иноземным, ибо

думают, ложно или справедливо, что мы еще не имеем великих образцов искусства: если

бы сии

277

писатели не знали творцов чужеземных, что бы сделали? подражали бы своим, но и тогда

списки их остались бы бездушными»".

В литературе называются и другие принципы журналистики. В данном случае это не

повод для углубленной дискуссии. По словам Е. П. Прохорова, поскольку теоретическое

сознание современного общества неоднозначно, фрагментарно и разноречиво, то

возможны различающиеся концепции принципов журналистской деятельности. Скажем, в

связи с неодинаковым пониманием таких социальных феноменов, как «народ» или

«демократия», «нация» или «личность», неодинаковым содержанием наполняются и такие

принципы, как «народность» и «демократизм», «патриотизм» и «гуманизм».

Иначе обстоит дело с этическими нормами профессионального поведения, которые по

собственной инициативе вырабатывают журналистские сообщества. Они формируются на

основе согласия коллег о том, какие действия способствуют повышению престижа и

эффективности работы СМИ, а какие мешают ему. Этика регулирует отношения

журналистов с теми же социальными субъектами, что и право, и профессиональные

принципы. Устоявшиеся этические правила, имеющие общесоциальное значение, закреп-

ляются в законодательстве о средствах информации (например, запрет на искажение

действительности). Собственно этические нормы поведения фиксируются в особых

текстах — журналистских кодексах, которые суть явления одного порядка с кодексами

чести и клятвами на верность долгу, например, врачей и социологов, военных и юристов.

В этике сильно развит ее прагматический компонент, поскольку она в обобщенной форме

отражает оптимальные условия для бесконфликтного, бесперебойного функционирования

прессы. Эти знания почерпнуты из долгого опыта журналистики и профессиональных

наблюдений за ней.

21 Карамзин Н. М. Речь, произнесенная в торжественном собрании императорской

Российской академии//Литературная критика 1880— 1820-х годов/Автор статьи, сост.,

примеч. и подготовка текста Л. Г. Фризмана. М., 1980. С. 41.

278

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В одном издании сравнительно небольшого объема невозможно осветить богатое,

насыщенное идеями и точными данными содержание теории журналистики. Эта цель,

конечно, и не ставилась автором. Мы познакомили читателей только с опорными поняти-

ями и их трактовкой. За пределами рассмотрения осталось великое множество фактов

прошедшей и текущей истории журналистики, которые либо иллюстрируют и

подтверждают выводы ученых, либо — случается и такое — опровергают их. Хотелось

бы, чтобы наш учебный курс послужил почвой для самостоятельных размышлений

студентов об избранной ими профессии.

Меньше всего дисциплину «Основы журналистики» следует воспринимать как свод

незыблемых истин и стандартов профессионального поведения. Содержание и формы

взаимоотношений журналистики с обществом, ее организация и критерии мастерства

находятся в непрерывном развитии, и это делает невозможным написание «вечного»

учебника. Вместе с тем, некоторые базовые представления должны сохраниться в

профессии — иначе она не то что изменится, а полностью растворится в иных, смежных

или даже чуждых областях деятельности. Пожалуй, главная ошибка, которая подстерегает

аналитиков и практиков СМИ, заключается в увлечении модой — на идеи, технологии,

методы труда и т.п. Стоит только в погоне за конъюнктурой возвеличить какую-либо одну

из сторон многомерной журналистской природы, как тут же возникает иллюзия «простых

и легких» решений сложнейших в действительности проблем.

Имеется в виду, прежде всего, иллюзия преодоления кризиса, в котором сегодня

находится пресса, с помощью однозначных решений: стоит, мол, разглядеть в

журналистике ее подлинную, но неведомую до сей поры сущность, как излечение

наступит едва ли не автоматически.

279

За истекшее десятилетие составился целый реестр таких спасительных «открытий».

Вспомним о них в хронологическом порядке. Абсолютизация кибернетического

(информационного) истолкования журналистики привела, кроме прочих нежелательных

результатов, к тому, что в отраслевом законодательстве о прессе не получила адекватного

отражения экономическая составляющая редакционного производства, фактически

игнорируется организационно-массовое взаимодействие журналистов с аудиторией,

фрагментарно представлены условия эффективности выступлений прессы как голоса об-

щественности. На практике российская журналистика потеряла многое из своих

профессиональных завоеваний прежних лет, но не перестала быть инструментом

пропаганды. Гиперболизация экономической роли СМИ и упование на всесилие

рыночных регуляторов обернулись, по сути, отрицанием равноправной конкуренции,

поскольку большинство редакций оказались не в состоянии вести самостоятельную

предпринимательскую деятельность и в материально-финансовом отношении утратили

независимость. Надежды на политико-административные меры как ведущий метод

регулирования дел в прессе несостоятельны изначально. С одной стороны, принуждение

противоречит конечной цели усилий -направить журналистику в русло свободного, хотя и

социально ответственного функционирования. С другой стороны, в мировой практике

цели такого рода достигались как минимум с опорой на саморегулирование внутри

журналистской корпорации, если не главным образом — на этом пути. Наконец, наш

недавний исторический опыт доказал бесперспективность «реформ сверху» в сферах

гражданской, духовной и творческой активности. Казалось бы, о приоритете политико-

административных мер уже не приходится говорить в современной России, получившей

прививку гласности и свободы слова. Однако некоторые громкие акции властей в отно-

шении прессы и их публичные обещания «пустить в ход дубинку» заставляют и здесь

увидеть поиск скорых решений неодномерных проблем.

Напомним, что именно во избежание упрощенного подхода к методологическим и

практическим задачам нами была предложена социально-ролевая концепция прессы. Ее

исходная идея заключается в признании многокачественности прессы. Пренебрежение

этой, казалось бы, очевидной истиной порождает те иллюзии, о которых уже шла речь, и

те, которые вышли на первый план в самое последнее время.

В российскую науку все энергичнее внедряется понимание журналистики как средства

коммуникации — «прежде всего» или как минимум «по преимуществу». Коммуникология

выдвигается на

280

позицию метатеории, вбирающей в себя все прочие дисциплины, господствующей над

ними как общее над частным (если продолжить логику — то как настоящее знание над

второсортным). В качестве обоснования выдвигаются тезисы о том, что человечество

вступает в век коммуникаций, что лавинообразно возрастают технико-технологические

возможности обмена информацией и что такова магистральная линия развития

гуманитарных наук за рубежом. Уже прозвучали утверждения, будто бы объектом теории

журналистики и предметом преподавания на факультетах журналистики является текст в

самом широком его понимании (веками считалось, что в центре внимания педагогической

школы стоит личность, на которую направлены процессы воспитания, образования и

обучения; она же, личность журналиста, представляет собой главную творческую силу

прессы). Естественным образом далее следует предложение включить в учебные планы

обширный комплекс так называемых коммуникационных дисциплин: общая теория

коммуникаций, теория массовых коммуникаций, коммуникационный менеджмент,

коммуникационный аудит, методика коммуникационных исследований и др. Если учесть,

что «вместительность» учебного плана небеспредельна, такая реорганизация произойдет

за счет умаления других, давно освоенных высшей школой дисциплин. Тем самым уже на

уровне сознания молодых специалистов возникнет смещение профессии в сторону

информационно-коммуникативной роли. По типу ситуация аналогична тому, как у со-

ветской журналистики была искусственно отъята экономическая роль, а в новое время

материальные интересы подавили идейно-нравственные принципы.

Иллюзорность коммуникационной парадигмы как центрального направления прорыва к

вершинам прогресса определяется рядом обстоятельств. Обратим внимание на подмену

тезиса, по аналогии с известным логическим упражнением: из утверждения о том, что

Иван есть человек, не следует, что все человеки — Иваны. Журналистика есть

коммуникация, и в этом качестве ее необходимо интенсивно исследовать, развивать и

преподавать (что, собственно, и делается в рамках множества существующих дисциплин).

Ошибка кроется в попытке объявить, что вся журналистика умещается в границах и

понятиях коммуникации. Нереалистично признавать менее существенным или

несамостоятельным ее значение как творческой деятельности по созданию

интеллектуальных, политических, эстетических и иных ценностей, как института

общественного самоуправления, как отрасли производства и т.д.

Сосредоточиваясь на посреднических функциях журналиста при потоках информации, мы

воленс-ноленс снижаем его социальный

281

и творческий статус. Теряют актуальность труды великих мыслителей, которые на

протяжении столетий отстаивали свободу духовной самореализации личности в прессе, да

и традиции отечественной публицистики, обогатившей мировую культуру своим содер-

жанием, оказываются за скобками компьютерно-посреднического сверхнового

журнализма. Правда, в дискуссиях называется и более активное участие журналиста в

коммуникациях — управление информационными потоками. Но это уже крен к иному

способу мышления, тому, который допускает, что репортерам дозволено распоряжаться

сознанием и поведением граждан, делать за них гражданский или житейский выбор и т.п.

В обоих случаях равноправие личностей публициста и мыслящего читателя оказывается

как бы неуместным излишеством.

Один из самых ходовых аргументов в пользу решительной ломки традиций состоит в

ссылках на практику: сегодняшний журналист нередко по совместительству становится

пиарменом и рекламистом (т.е. коммуникатором в собственном смысле слова) . Это довод

скорее ущербный, чем сильный. Практика неблагополучной прессы вряд ли должна

приниматься за эталон, особенно если она идет вразрез с действующим

законодательством и этическими кодексами, которые либо не включают пиарменов и

рекламистов в разряд журналистов, либо запрещают такое совмещение видов

деятельности.

В самом деле, при коренном различии этих специальностей в целях и способах освоения

действительности их соединение в одном лице ведет к размыванию профессиональной

самоидентификации — сначала в головах работников, а потом и в их практике. Тому

немало способствуют теоретические «изобретения», встречающиеся в новейшей

литературе. Так, согласно учебному пособию по рекламе и связям с общественностью,

заметки в первой русской газете «Ведомости» были не чем иным, как политической

рекламой (значит, Петра I надо считать основоположником политических технологий, а

не печатной журналистики в России). Цель журналистской деятельности (и паблик

рилейшнз тоже) сводится в этом пособии к формированию общественного мнения, что,

как давно признано наукой, является, по меньшей мере, недостаточным определением. В

итоге не приходится говорить о существовании разных социальных институтов,

специальностей и моделей профессиональной квалификации. Общество, таким образом,

не приобретает дополнительные институты, а лишается их разнообразия.

Аргумент «ссылка на практику» ненадежен еще и потому, что под практикой разумеется

нынешняя конъюнктура в производстве массовой информации. Вместе с тем теоретиков

не в меньшей сте-282

пени должна занимать преемственность культуры, или неразрывность связи прошлого,

настоящего и будущего. В частности, будущее мы не только встречаем как закономерно

возникающую реальность, но и выбираем, моделируем и приближаем, исходя из своих

концептуальных представлений. Наступление нового тысячелетия совпало с моментом

цивилизационного скачка, который предстоит сделать человечеству. Оно вынуждено

переосмысливать прежние доктрины, касающиеся его взаимоотношений с природой и

космосом, контактов между этносами и поколениями, принципов морали и политики,

ресурсной базы социального прогресса и общения между элитами и массой и т.д. В этих

условиях пресса может стать форумом мысли, нацеленной на решение проблем

мировоззренческого порядка, подобно тому, как это было в прежние века. Но тогда и от

журналистов потребуются качества, отличные от умения дирижировать потоками

сообщений и оперировать компьютерными базами данных. Их квалификация должна

включать в себя способность мыслить категориями социальной философии,

культурологии, социологии и других гуманитарных наук, что, конечно, влечет за собой

усиление этого блока в учебных планах университетов.

Сказанное выше не надо понимать как отрицание свежих взглядов на журналистику и

учебный процесс. Наоборот, все действительно ценное в теории и опыте прессы будет год

от года пополнять «копилку» университетских кафедр. Разумеется, меняются и студенты,

они вырабатывают собственные, порой весьма оригинальные суждения о том, какое место

журналистика занимает в культурном, идеологическом, экономическом контексте

времени. Получаемое ими университетское образование рассчитано на то, чтобы

выпускники, кроме производственно-технологической стороны журналистики, неизменно

видели в ней предмет исследования, дискуссий и все более глубокого познания. Таким

образом, изучение нашей дисциплины становится началом долгой и увлекательной

работы мысли.