Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь

Подождите немного. Документ загружается.

нального

напряжения,

в

сценах лирических.

Это

может быть

и

стихотворение

как

тако-

вое. Например,

Рагао

читает поэтам свое стихотворение "Рецепт миндального печенья"

("Сирано

де

Бержерак")

и т. д.

Здесь,

как

кажется

на

первый взгляд, ритмическая струк-

тура

уводит исполнителя

от

действия словом

к

напеву,

к

"выпеванию"

текста.

Действи-

тельно,

в

напевном

стихе

каждый стих (строка)

—

обособленное интонационное целое,

так

как

здесь интонационное

и

метрическое членение совпадают,

а

переносы чрезвы-

чайно

редки. Упорядоченность синтаксического строя, ритмическая симметрия создают

симметричность

расстановки пауз, симметричность мелодическую. Симметричность

ме-

лодики

усиливается

не

только тогда, когда есть синтаксический параллелизм,

но и

тогда,

когда

есть повтор вопросов, восклицаний, когда повторяются

не

только слова,

но и це-

лые

строки, двустишия. Напевному стиху чужды сугубо разговорно-бытовые слова

и

обороты,

здесь отмечается некоторая приподнятость, "поэтичность" лексики. Часто

встречаются

дактилические

и

гипердактилические клаузулы; много напевных стихов

написано

трехсложными размерами.

Метрическая

и

синтаксическая симметрия напевного стиха вызывает

как

следствие

стремление

к

симметрии речевого темпа,

к

выравниванию временного звучания каждой

строки,

к

выравниванию межстиховых пауз.

Все это

увеличивает напевность стиха.

Например, напевным стихом написан монолог Сирано, обращенный

к

Роксане

(3

действие, сцена "Поцелуй

Роксаны"):

Что я

скажу? Двенадцатого

мая

Прическу

изменили

вы.

Мне

кажется, сейчас

я

слышу хруст травы,

Когда

еще

давно,

но как

сегодня будто,

Вы

девочкой встречали утро.

Что я

скажу? Когда

я с

вами вместе,

Я

отыщу десятки

слов,

В

которых смысл

на

третьем месте,

На

первом

— вы и на

втором

—

любовь.

Что я

скажу? Зачем

вам

разбираться?

Скажу,

что эта

ночь,

и

звезды,

и

луна,

Что это для

меня

в с ег о

лишь декорация,

В

которой

вы

играете одна!

Что я

скажу?

Не все ли вам

равно?

Слова,

что

говорят

в

подобные мгновенья,

—

Почти

не

слушают,

не

понимают,

— но

Их

ощущают,

как

прикосновенья.

Я

чувствую, мгновенье торопя,

Как ты

дрожишь,

как

дрожь проходит мимо

По

ветке

старого

жасмина...

Пь ес а,

в том

числе

и

эт от

монолог, написана вольным разностопным ямбом

( п е р е -

вод

Вл.

Соловьева). Строки

то

длинные

(до

шести

стоп),

то

короткие (четыре стопы).

Следовательно,

здесь

нет

синтаксической симметрии

в

чистом в иде . Однако здесь

е ст ь

совпадение

метрического

и

интонационного членения (только один

раз

встречается

пе-

ренос:

"...но

I Их

ощущают...").

Есть повтор

ц е л ог о

вопросительного предложения: "Что

я

скажу?"

Это

способствует созданию мелодической симметрии.

Здесь

нет

"заземлен-

ных",

бытовых слов. Стих дышит вольно, широко, внутри строк

б олее

уместны

не

пау-

зы,

а

интонационные перепады. Темп произнесения строк уравновешен,

они

звучат

плавно,

замедленно, выравненно

по

времени.

1 8 9

Вместе

с

т е м , монолог здесь

не

вставной кусок,

а

необходимое звено

в

развитии

пьесы.

Даже

эта

поэтическая

напевная

интонация

должна быть действенной.

Сирано

говорит

здесь

так

"поэтично"

не

только потому,

что он

поэт,

но и

потому,

что

монолог

э т о т

—

первое признание Сирано

в

любви

к

Роксане,

признание,

которое давно п о е т

в

его

душе,

это

освобождение

от

всех запретов,

от

всяческих "нельзя".

Таким образом, если

языковая

структура подсказывает актеру мелодичность

звуча-

ния,

он

должен понять

ее

творческую обусловленность

и

непременно реализовать

в

з в у -

чащей речи,

не

утрачивая

и

действенности, конфликтности. Действенность

— то

о б щ е е ,

что

объединяет речь

в

пьесе стихотворной

и

прозаической. Слово

и в

стихотворной

драме

не

разъясняет

и не

информирует,

в нем

формируется мысль,

как бы

"вызревая"

на

наших

глазах. С лово совершает поступок,

оно —

"обертон действия"

и

должно "стихий-

но

вырываться

у

актера, охваченного стихийным движением драматической борьбы"

.

Важны

внеязыковые

процессы

—

зоны

молчания, внутренние монологи,

"междустрочия"

( В с . Мейерхольд), подтекст. Актер "произносит

не

одни с ло ва , данные драматургом,

а

как

бы

корни, слова

эти

создавшие..."**

Действенность

—

родовой

признак

с ти хо тв ор -

ной

пьесы.

Зд е сь

нет

ничего,

что

находилось

бы в

противоборстве

с

с обытийн о -

действенным анализом пьес ы,

что

мешало

бы

слову стать рожденным " с е г о д ня ,

з д е с ь ,

с е й ч а с " ,

ч то

с т а н о в и л о с ь

б ы

п р е г р а д о й

к

дости жению живо й , жизненно

д о с т о в е р н о й

и

образно

выразительной речи.

Задание:

1.

П од бе ри т е различные

по

ритмической структуре сцены

из

стихотвор-

н о й

д р а ма т у р г и и,

о п р е д е л и т е

их

т е м у , с в е рх з а д а ч у , с о б ы т и я .

Чи т айт е

с

л и с т а ,

д е й с т в у я

словом, с л е д я

за

развитием мысли действующего лица (л и ц) . Обратите внимание

на

точ-

н о с т ь

л е п к и

ф р а з ы ,

с м ы с л о в ы х ц е н т р о в

в

з а в и с и м о с т и

о т

ст ру кт ур ы

т е к с т а ,

о т

к о н т е к -

ста.

2.

Прочитайте

с

листа указанные нами с це н ы:

П.

Антокольский.

Франсуа Вийон.

Картина четвертая. Начало пятой

/ В

кн.:

П.

Антокольский.

Стихотворения

и

поэмы.

—

Л.,

1 9 8 2 .

С . 4 8 7 - 4 9 3 .

В.

Шекспир.

Сон в

летнюю ночь.

Акт II,

сцена 2 - а я .

/ В

кн.:

В.

Шекспир. Комедии.

М . ,

1 9 8 7 .

С . 2 6 1 - 2 6 4

( д о

появления Е л е н ы

и

Деметрия).

О б р а т и т е

внимание

на

смену внутри этих с ц е н ритмической структуры, переход

от

говорного стиха

к

напевному. Постарайтесь понять причины э т о г о изменения

и

выявите

его в

звучащей речи. П омн ите,

что и в

напевном стихе речь должна б ы т ь осмысленной,

логичной, действенной

" Р АЗ Г О В О Р

В

СТИХАХ"

О д н о в р е м е н н о

с

этим

в

стихотворной драматургии действенное с л о в о по дч ин яе тся

р и т м и ч е с к о й и н е р ц и и

с т и х а .

И

п о т о м у на д о в н о в ь

о б р а т и т ь

в н и м а н и е

н а

д е й с т в и е

з а к о -

нов

стиха. Прежде в с е г о недопустимо нарушение закона соблюдения межстиховой па у-

з ы .

В о т

н е б о л ь ш а я

ч а с т ь

д и а л о г а

и з

" С о б а к и

н а

с е н е "

Л о пе

д е

В е г а :

*

Мейерхольд

В с . Э .

Статьи. Письма. Речи. Б ес ед ы.

М . ,

1 9 6 8 .

Ч . 1 . С .

2 1 2 .

* *

Т а м ж е . Ч . 2 . С . 9 4 .

Е с л и

с т у д е н т ы

н е

з н а ю т указанных п ь е с ,

н е о б х о д и м о

и х

п р е д ва р ит е ль н о

п р о ч и т а т ь .

1 9 0

Т

е о д о р о

Дивиться

нечему. Графиня

Безумна

от

тоски любовной.

И

так как

утолить

ее

Она

считает недостойным,

Она

разбила

мне

лицо,

Разбила

зеркало,

в

котором

Ее

влюбленная гордыня

Отражена

во

всем уродстве!

Тристан

Когда

Люси

или

Хуана

Со

мной

из

ревности повздорят,

Иль

п о ца р а п аю т

мне

рожу,

Виня

в

каком-нибудь

обмане,

—

Я

понимаю,

что с них

спросишь!

Но

знатной даме уваженье

К

с е бе

самой забыть настолько,

Чтоб

драться!?

—

извините, нет!

Т

е о д о р о

Я

сам не

знаю,

сил нет

больше!

Она

меня

то

обожает,

То

вдруг возненавидит злобно.

Не

отдает меня Марселе,

И

не

берет

сама.

Как

только

Я

отвернусь,

она

сейчас

же

Бежит

ко мне и в

сети ловит.

Вот уж

поистине собака

На

сене!

Просто

невозможно!

З д е с ь есть межстиховые паузы

при

переносе, которые актерам держать особенно

трудно,

если чувство ритма стиха развито слабо.

Например, "Дивиться нечему. Графиня"

—

строка окончена,

а

мысль продолжается,

это

—

перенос, здесь

нужна

ритмическая межстиховая пауза.

Но

если

она

"мешает"

актеру,

он

произносит слово "Графиня" вместе

со

следующей строкой,

без

паузы: " Г р а -

финя

безумна

от

тоски любовной". Нарушается

не

только ритм стиха, обедняется смысл

ф р а зы

Т ео д о ро : пауза п ос л е слова "графиня" выделяет слово "безумна", подчеркивая

всю

степень

досады Теодоро

на

изменчивость, прихотливость, своенравие Дианы.

И

дальше

нельзя

произносить

две

строки подряд:

"И так как

утолить

ее она

считает недостойным",

т а к

к а к

п о с л е

с л о в а

" е е "

н е п р е м е н н о

должна

б ы т ь

вы де рж а на м еж с ти хо в ая пауза.

В

следующих

фразах также су щес тв ует опасность произнесения текста вразрез

с его

рит-

мической

структурой:

"Разбила зеркало,

в

котором

ее

влюбленная гордыня..."

"Как только

я

отвернусь (пауза)

Она

сейчас

же

бежит

ко мне и в

сети

ловит,

(пауза)

Вот уж

поистине собака

на

сене! (пауза)

Просто невозможно!"

Так

можно говорить

в

прозе,

а

здесь,

в

стихотворной п ье с е, ритмическая структура

стиха

т ре б у е т соблюдения дополнительных

—

ритмических

—

межстиховых пауз:

1 9 1

Ее

влюбленная

гордыня

(пауза)

Отражена

во

всем

уродстве,

(пауза)

Или:

Как

только (пауза)

Я

отвернусь,

она

сейчас

же

(пауза)

Бежит

ко мне и в

сети

ловит,

(пауза)

Вот уж

поистине собака (пауза)

На

сене!

Просто невозможно! (пауза)

Напоминаем:

межстиховые паузы должны быть оправданы психологически

и

выра-

жаются

либо небольшим перерывом

в

речи, либо

так

называемой интонационной

паузой

(сменой

мелодики, силы,

или

темпа). Особенно возрастает значение межстиховой

паузы

в

б е л о м

стихе,

где нет

рифм

и

сохранение ритма

в

большой степени зависит

от

внима-

ния

исполнителей

к

этой паузе. Такое

внимание

требуется

и в

приведенном выше диало-

ге от

исполнителей ролей Теодоро

и

Тристана, поскольку пьеса

в

русском переводе

написана четырехстопным нерифмованным ямбом.

Закон

единства стихотворной строки приобретает особое значение именно

в

стихо-

творной пьесе. Вот, например, реплика Бориса Годунова, состоящая

из

нескольких

длинных

и

ко ро тки х

э мо ци он ал ьно н а с ы щ е н н ы х фра з.

Царь

...Постой.

Не

правда

ль, эта

весть

Затейлива? Слыхал

ли ты

когда,

Ч т о б

м е р твы е

и з

гр о ба

выходили

Допрашивать

царей, царей законных,

Назначенных, избранных

в с ена р о дно ,

Увенчанных

великим патриархом?

Смешно?

а?

что?

что ж не

смеешься

ты?

(А.

С.

Пушкин. "Борис Годунов")

Г о д у н о в

р ас те ря н:

о н

только

ч т о

узнал

о т

Ш у й с к о г о ,

ч т о

л и т о в с к у ю

г р а н и ц у с о б и -

рается перейти

с

войсками некий "неведомый бродяга", присвоивший "Димитрия во с-

креснувшее имя".

О

растерянности Бориса можно судить

по его

речи. Переносы

рвут

реч е в ые

такты

( " в е с т ь

—

зате й л и в а " ) ,

бу дт о

в о л н е н и е

перехватило

е му

г о р л о ,

дыхание

прерывисто,

сбито.

Речевые такты короткие, много эмоциональных знаков препинания;

на

каждой строке после второй стопы следует цезура. Если здесь возникнет много

па-

уз,

—

перерывов

в

речи,

— в них

"затеряются" основные ритмические межстиховые

паузы

и

распадется единство строки. Э то г о

не

произойдет, если:

1)

межстиховое членение выразится именно

в

паузе

(то

есть

в

перерыве артикуля-

ции,

в

безусловном отделении друг

от

друга слов, находящихся

на

разных строках, даже

е с л и

между ними

е с т ь

г р амма т и ческ а я

и

логическая с вя з ь ,

к а к

б ы в а е т

при

п е р е н о с е ) ;

2)

границы между разными речевыми тактами

или

фразами внутри строки возник-

нут

за

сче т интонационной паузы. Интонационные перепады внутри строки выразят

с м е н у

р е ч е в ы х

та кт о в

и ,

о д н о в р е м е н н о , сохранят

е д и н с т в о ,

ц е ль н о с ть

ст ро ки .

Н а п р и м е р ,

перепадом тона может быть выражена

и

цезура. Так,

в

строке

—

"Смешно?

а?

что?

что

ж

не

смеешься ты?"

—

вопросительные реплики Бориса создают дробность этой строки.

Сл и тн ос т ь п р ои з н е се н и я

т е к с т а

с

внутристроковыми

п е репа д а ми

т о на

сохранит

е д и н с т в о

1 9 2

строки.

При

этом, конечно, исполнителю роли Бориса надо творчески оправдать

для

себя

необходимость произнесения строки подряд,

без

пауз,

пользуясь лишь перепадом

тона,

когда изгибы

и

повороты действенной мысли выявятся

в

изгибах интонации,

в

мелодических

повышениях

и

понижениях. "Смешно?

а?

что?

что ж не

смеешься ты?"

—

вопросы

острые, требовательные, требующие

от

Шуйского ответа незамедлительного,

бесхитростного:

Б ор ис

жадно п р о ве р я ет , каково

настро ен ие

Шуйского ,

п р о щ у пы в а е т

его

подлинные

мысли

о

самозванце, стремится застать Шуйского врасплох. Тогда

и

вопросы

будут

мгновенно сменять друг друга, паузы станут ненужными.

В

стихотворной драма-

тургии

забота

о

сохранении единства строки принадлежит

не

одному исполнителю,

а

всему

актерскому ансамблю,

так как

строка часто делится между несколькими дейст-

вующими

лицами. Вот, например, несколько реплик

в

диалоге Роксаны

и де

Гиша:

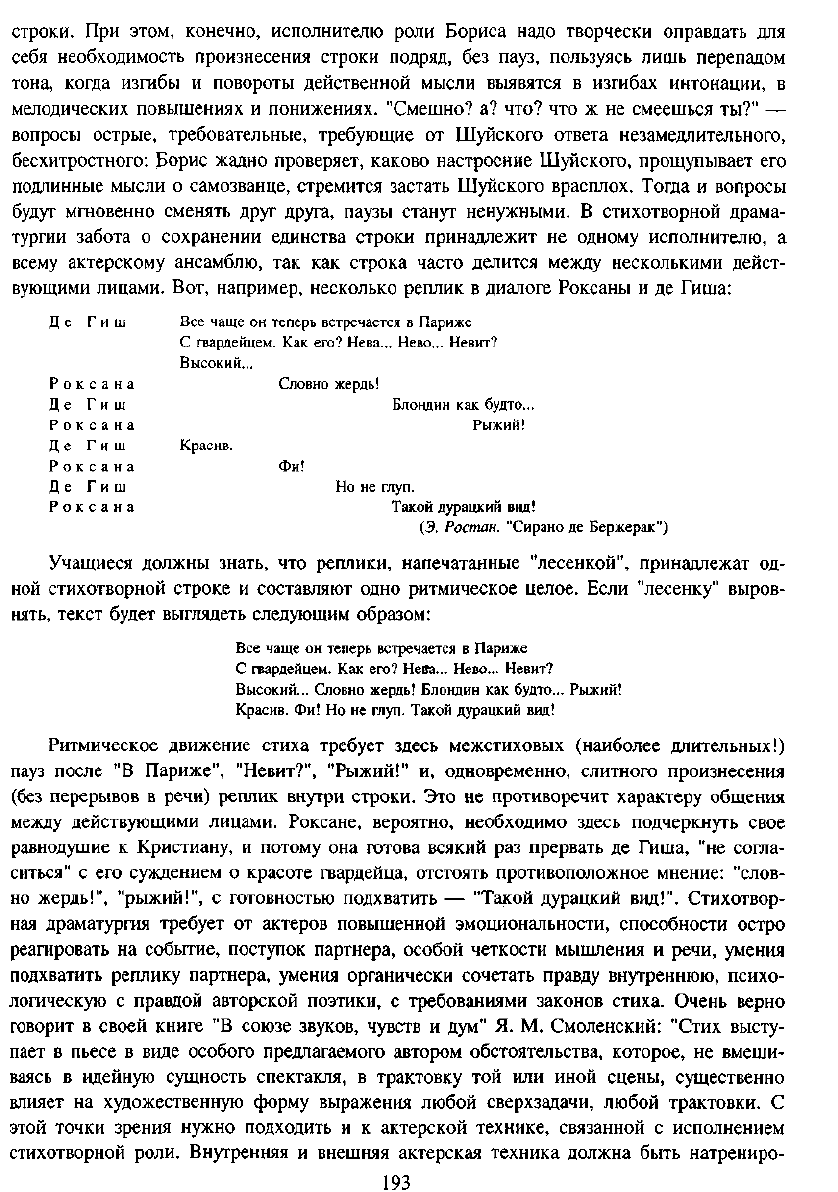

Д

е Г и ш Все

чаще

он

теперь встречается

в

Париже

С

гвардейцем.

Как

его?

Нева... Нево...

Невит?

Высокий...

Роксана

Словно жердь!

Д

е Г и ш

Блондин

как

будто...

Роксана

Рыжий!

Д е Г и ш

Красив.

Роксана

Фи!

Д

е Г и ш Но не

глуп.

Роксана

Такой дурацкий вид!

(Э.

Ростан.

"Сирано

де

Бержерак")

Учащиеся

должны знать,

что

реплики, напечатанные "лесенкой", принадлежат

од-

ной

стихотворной строке

и

составляют одно ритмическое

целое.

Если "лесенку" выров-

нять,

текст

будет выглядеть следующим образом:

Все

чаще

он

теперь встречается

в

Париже

С

гвардейцем.

Как

его?

Н е ва.. .

Н е во.. .

Невит?

Высокий... Словно жердь! Блондин

как

будто... Рыжий!

Красив.

Фи! Но не

глуп. Такой дурацкий вид!

Ритмическое движение стиха

требует

здесь межстиховых

(наиболее

длительных!)

пауз

после

"В

Париже",

"Невит?",

"Рыжий!"

и,

одновременно, слитного произнесения

( б е з

п е р е р ы в о в

в

р е ч и )

р е п л и к внутри

с т р о к и .

Э т о н е

п р о т и в о р е ч и т

характеру

о б щ е н и я

между

действующими лицами. Роксане, вероятно, необходимо здесь подчеркнуть свое

равнодушие

к

Кристиану,

и

потому

она

готова всякий

раз

прервать

де

Гиша,

"не

согла-

ситься"

с его

суждением

о

красоте гвардейца, отстоять противоположное мнение: "слов-

но

жердь!",

"рыжий!",

с

готовностью подхватить

—

"Такой дурацкий

вид!".

Стихотвор-

ная

драматургия

требует

от

актеров повышенной эмоциональности, способности остро

реагировать

на

событие, поступок партнера, о с об о й четкости мышления

и

речи, умения

подхватить

реплику партнера, умения органически

сочетать

правду внутреннюю, психо-

логическую

с

правдой авторской поэтики,

с

требованиями законов стиха. Очень верно

говорит

в

своей книге

"В

союзе звуков, чувств

и

дум"

Я. М.

Смоленский: "Стих высту-

пает

в

пьесе

в

виде

о со бо г о

предлагаемого а в т о р о м обстоятельства,

которое,

не

вмеши-

ваясь

в

идейную сущность спектакля,

в

трактовку

той или

иной сцены, существенно

влияет

на

художественную форму выражения любой сверхзадачи, любой трактовки.

С

этой

точки зрения нужно подходить

и к

актерской технике, связанной

с

исполнением

стихотворной

роли. Внутренняя

и

внешняя актерская техника должна быть натрениро-

1 9 3

вана

так, чтобы

в

течение секунд уметь почувствовать

и

выразить

то

самое,

что в

воль-

готной прозе чувствуется

и

выражается минутами"

.

Закон единства стихотворной строки оказывает значительное влияние

на

простран-

ственное решение

той или

иной сцены,

на

мизансцену, даже

на

жест актера. Зависи-

мость

пластического решения

от

ритмического движения стиха студенты должны про-

с л е д ит ь

и на

уроках

по

с ц ен и ч е с к о й р е чи .

Длительные

паузы

в

стихотворном спектакле, зоны молчания, смена мизансцен,

му-

зыкальные

переходы возможны, если

мы

хотим сохранить ритмическую структуру стиха,

лишь

на

м е сте межстиховых пауз

(то

есть там,

где

конец диалога, монолога, реплики

совпадает

с

концом строки).

Это

условие особенно важно соблюдать

в

пьесе, написан-

ной

рифмованным стихом,

где

рифмующиеся слова

не

должны разрываться сценическим

действием

настолько,'

что

зритель утрачивает восприятие этих слов

как

слов созвучных.

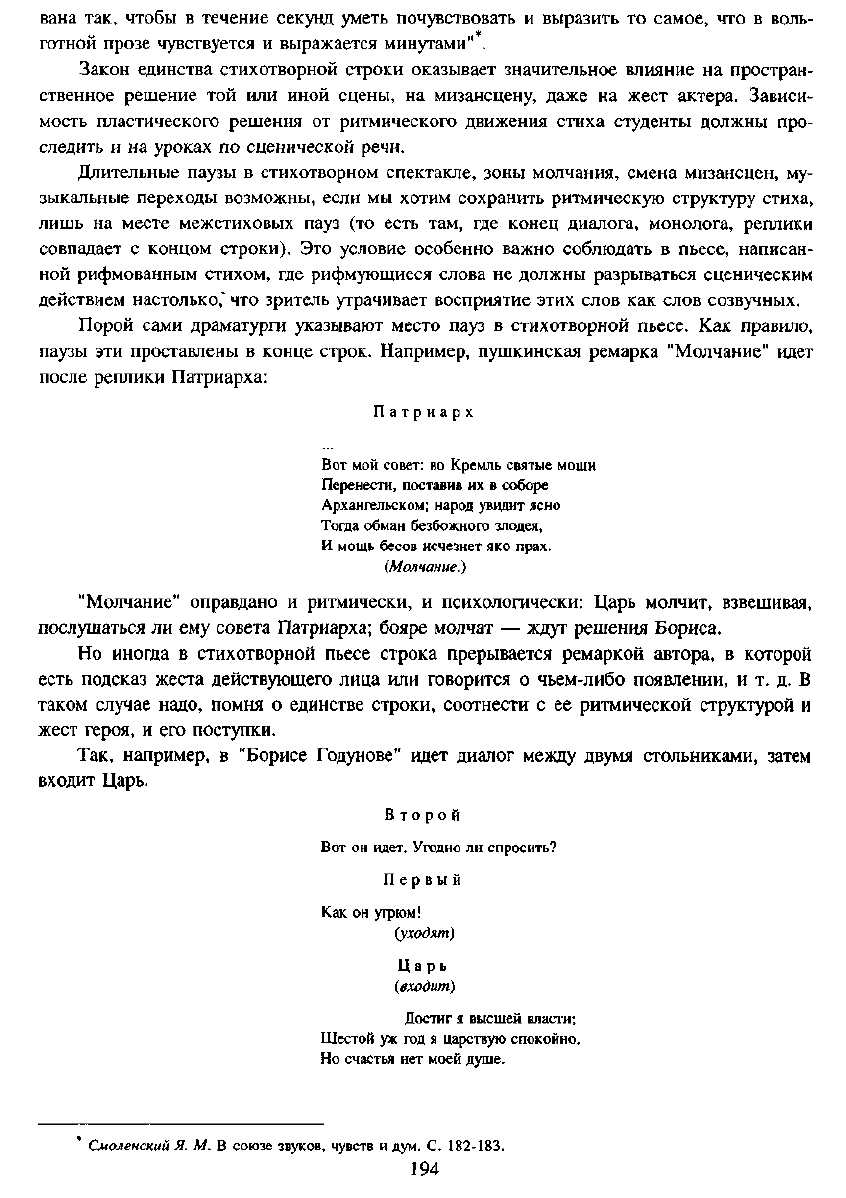

П о р о й с а м и драматурги у к а з ы в а ют

м е с т о

пауз

в

с т ихот в о рной

п ь е с е .

Ка к

п р а в и л о ,

паузы

эти

проставлены

в

конце строк. Например, пушкинская ремарка "Молчание" и д е т

после реплики Патриарха:

Патриарх

Вот мой

совет:

во

Кремль святые мощи

П е р е н е с т и , поставив

и х в

с о б о р е

Архангельском; н ар од у в и д ит я с но

Тогда

обман безбожного злодея,

И

мощь

бесо в исчезнет

яко

прах.

(Молчание.)

"Молчание" оправдано

и

ритмически,

и

психологически: Цар ь молчит, взвешивая,

п о сл у ш а ть с я

ли ему

с о в е т а

П ат р иа р ха ;

б о я р е

м ол ча т

—

ждут

р е ш е н и я

Б о р и с а .

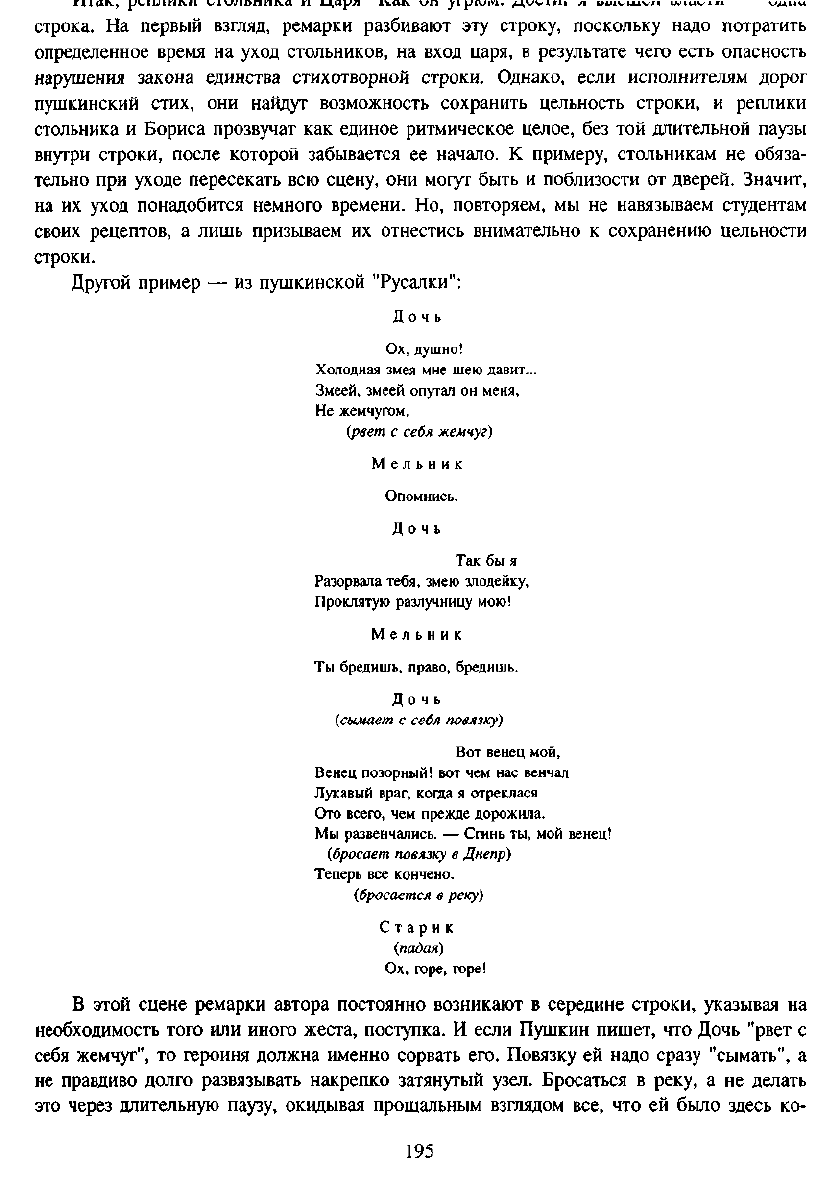

Но

иногда

в

стихотворной пьесе строка прерывается ремаркой

а вт ор а,

в

которой

есть подсказ жеста действующего лица

или

говорится

о

чьем-либо появлении,

и т. д. В

таком случае надо, помня

о

единстве строки, соотнести

с ее

ритмической структурой

и

жест героя,

и его

поступки.

Так, например,

в

"Борисе Г о д у но в е " и д е т диалог между двумя стольниками, затем

входит Царь.

Второй

Вот он

идет. Угодно

ли

спросить?

Первый

Как

он

угрюм!

(уходят)

Царь

(входит)

Достиг

я

в ыс ше й власти;

Шест о й

уж год я

царствую спокойно.

Но

счастья

не т

м о е й душе.

*

Смоленский

Я,

М.

В

союзе звуков, чувств

и

дум.

С.

1 8 2 - 18 3 .

1 9 4

строка.

На

первый взгляд, ремарки разбивают

эту

строку, поскольку надо потратить

определенное время

на

уход стольников,

на

вход царя,

в

результате чего есть опасность

н ар у ше н ия закона

е д и н с тв а

сти хо тв орной

ст ро ки.

О д н а к о ,

е с л и

исполнителям

д о ро г

пушкинский

стих, они найдут возможность сохранить цельность строки, и реплики

стольника

и

Бориса прозвучат

как

единое ритмическое целое,

без той

длительной

паузы

внутри

строки, после которой забывается

ее

начало.

К

примеру, стольникам

не

обяза-

тельно

при

уходе пересекать

всю

сцену,

они

могут быть

и

поблизости

от

дверей. Значит,

на

их

уход понадобится немного времени.

Но,

повторяем,

мы не

навязываем студентам

своих

рецептов,

а

лишь призываем

их

отнестись внимательно

к

сохранению цельности

строки.

Другой пример

— из

пушкинской "Русалки":

Дочь

Ох,

душно!

Холодная

змея

мне шею

давит...

Змеей, змеей опутал

он

меня,

Не

жемчугом.

(рвет

с

себя жемчуг)

Мельник

Опомнись.

Дочь

Так бы я

Разорвала тебя, змею злодейку,

Проклятую

разлучницу мою!

Мельник

Ты

бредишь, право, бредишь.

Дочь

(сымает

с

себя

повязку)

Вот

венец мой,

Венец позорный!

вот чем нас

венчал

Лукавый

враг, когда

я

отреклася

Ото

всег о ,

чем

прежде дорожила.

Мы

развенчались.

—

Сгинь

ты, мой

венец!

(бросает повязку

в

Днепр)

Теперь

все

кончено.

(бросается

в

реку)

Старик

(падая)

Ох,

г о р е , горе!

В

этой

сцене

ремарки

автора

постоянно возникают

в

середине

строки, указывая

на

необходимость

того

или

иного жеста, поступка.

И

если Пушкин пишет,

что

Дочь

"рвет

с

с е б я жемчуг",

то героиня

должна именно сорвать е г о. Повязку

ей

надо сразу

"сымать",

а

не

правдиво

долго

развязывать накрепко затянутый узел. Бросаться

в

реку,

а не

делать

это

через длительную паузу, окидывая прощальным взглядом в с е,

что ей

было здесь

ко-

1 9 5

ч т о

п р о и з о ш л о ,

а н е

держит

длинную пауз у,

с

трудом осознавая

с о б ы т и е .

О б а о н и

долж-

ны

быть здесь,

в

финале сцены, внутренне подготовлены всем ходом событий пьесы

к

быстрому свершению указанных автором поступков. Подчеркиваем,

еще

более

интен-

сивная, активная внутренняя жизнь,

е щ е

б о л е е

с о в е р ш е н н а я в ну т ре н ня я

и

вн е шн я я тех-

ника

требуются

от

исполнителей, действующих

в

пьесе стихотворной, нежели

в

пьесе

прозаической.

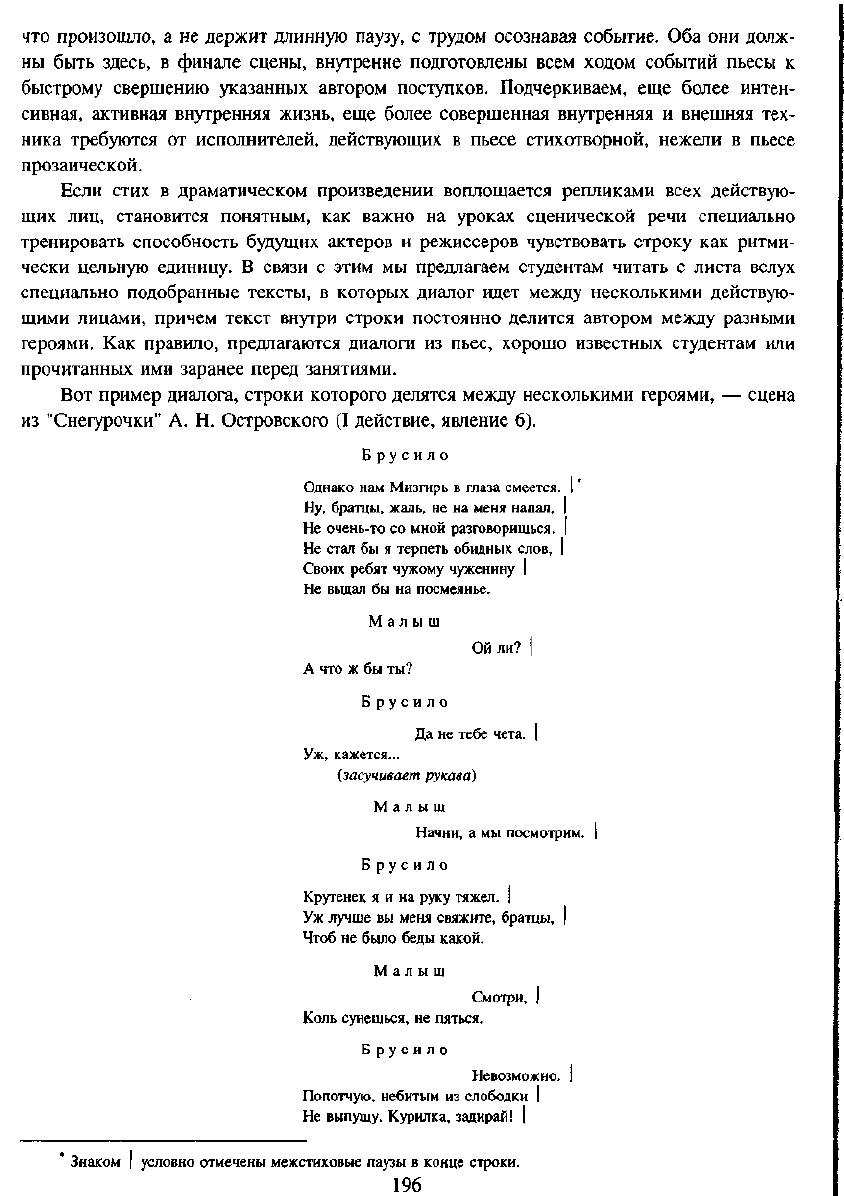

Если стих

в

драматическом произведении воплощается репликами всех действую-

щих

лиц, становится понятным,

как

важно

на

уроках сценической речи специально

тренировать способность будущих актеров

и

режиссеров чувствовать строку

как

ритми-

чески цельную единицу.

В

связи

с

этим

мы

предлагаем студентам читать

с

листа вслух

специально подобранные тексты,

в

которых диалог ид ет между несколькими действую-

щими

лицами, причем текст внутри строки постоянно делится автором между

разными

героями.

Как

правило, предлагаются диалоги

из

пь ес, хорошо известных студентам

или

прочитанных

ими

заранее перед

занятиями.

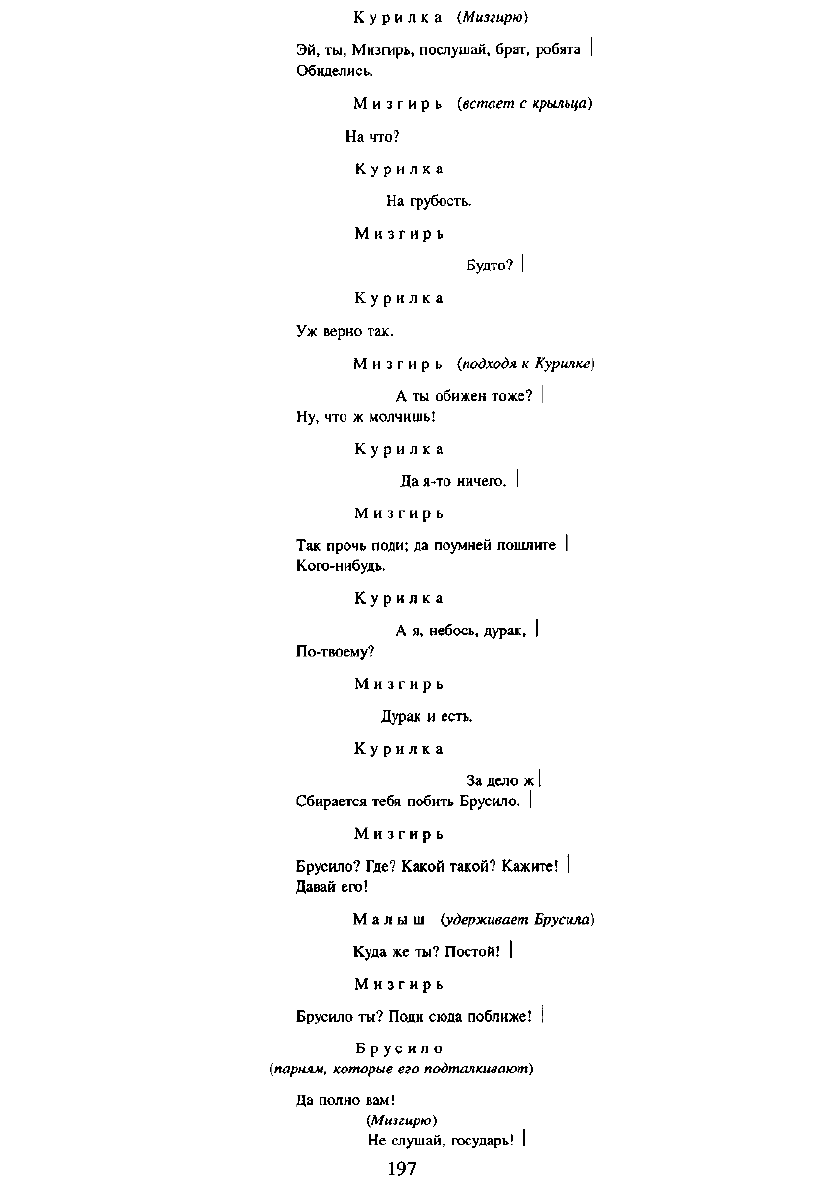

Вот

пример диалога, строки которого делятся между несколькими героями,

—

сцена

из

"Снегурочки"

А. Н.

Островского

(I

действие, явление

6).

Б р у с и л о

Однако

нам

Мизгирь

в

глаза

смеется.

| *

Ну,

братцы,

жаль,

не на

меня напал,

I

Не

очень-то

со

мной разговоришься.

|

Не

стал

бы я

терпеть

обидных слов,

|

Своих ребят чужому

чуженину

|

Не

выдал

бы на

посмеянье.

Малыш

Ойли?

|

А

что

ж

бы ты?

Б р у с и л о

Да

не

т е б е

чета.

|

Уж,

кажется...

(засучивает

рукава)

Малыш

Начни,

а мы

посмотрим.

|

Б р у с и л о

Крутенек

я и на

руку тяжел.

|

Уж

лучше

вы

м ен я

с в я ж и те ,

б р а т ц ы ,

|

Чтоб

не

было

б е д ы

какой.

Малыш

С м о т р и ,

|

Коль сунешься,

не

пяться.

Б р у с и л о

Нево з м ожно .

1

Попотчую, небитым

из

слободки

|

Не

выпущу. Курилка,

задирай!

|

*

З н а к о м

[

у с л о в н о

о т м е ч е н ы

м е ж с т и х о в ы е

паузы

в

конце

с т р о к и .

1 9 6

Курилка

(Мизгирю)

Эй,

ты,

Мизгирь, послушай, брат, робята

Обиделись.

Мизгирь

(встает

с

крыльца)

На

что?

Курилка

На

грубость.

Мизгирь

Будто?

Курилка

Уж

верно так.

Мизгирь

(подходя к Курилке)

А ты

обижен тоже?

Ну, что ж

молчишь!

Курилка

Да

я^то

ничего.

Мизгирь

Так

прочь поди;

да

поумней пошлите

|

Кого-нибудь.

Курилка

А

я,

небось, дурак,

|

По-твоему?

Мизгирь

Дурак

и

е с т ь .

Курилка

За

дело

ж |

Сбирается тебя побить

Брусило.

Мизгирь

Брусило?

Гд е?

Какой такой?

Кажите!

I

Давай

его!

Малыш

(удерживает

Брусила)

Куда

же ты?

Постой!

|

Мизгирь

Брусило

ты?

П о ди сюда поближе!

|

Брусило

(парням,

которые

его

подталкивают)

Да

полно

вам!

(Мизгирю)

тт

-

,1

Не

слушай, государь!

|

1 9 7

Известно,

так

дурачимся,

для

шутки,

Пр о ме ж

с е б я .

Р

а д у ш к а

Эх,

горе-богатырь!

Да

так

т е б е

и

надо.

М а л у ш а

Ништо

им!

|

У них в

глазах

и нас

возьмут

чужие.

Курилка

А

мы

пойдем

за

девками чужими.

|

Р

а д у ш к а

А мы об вас и

думать позабыли.

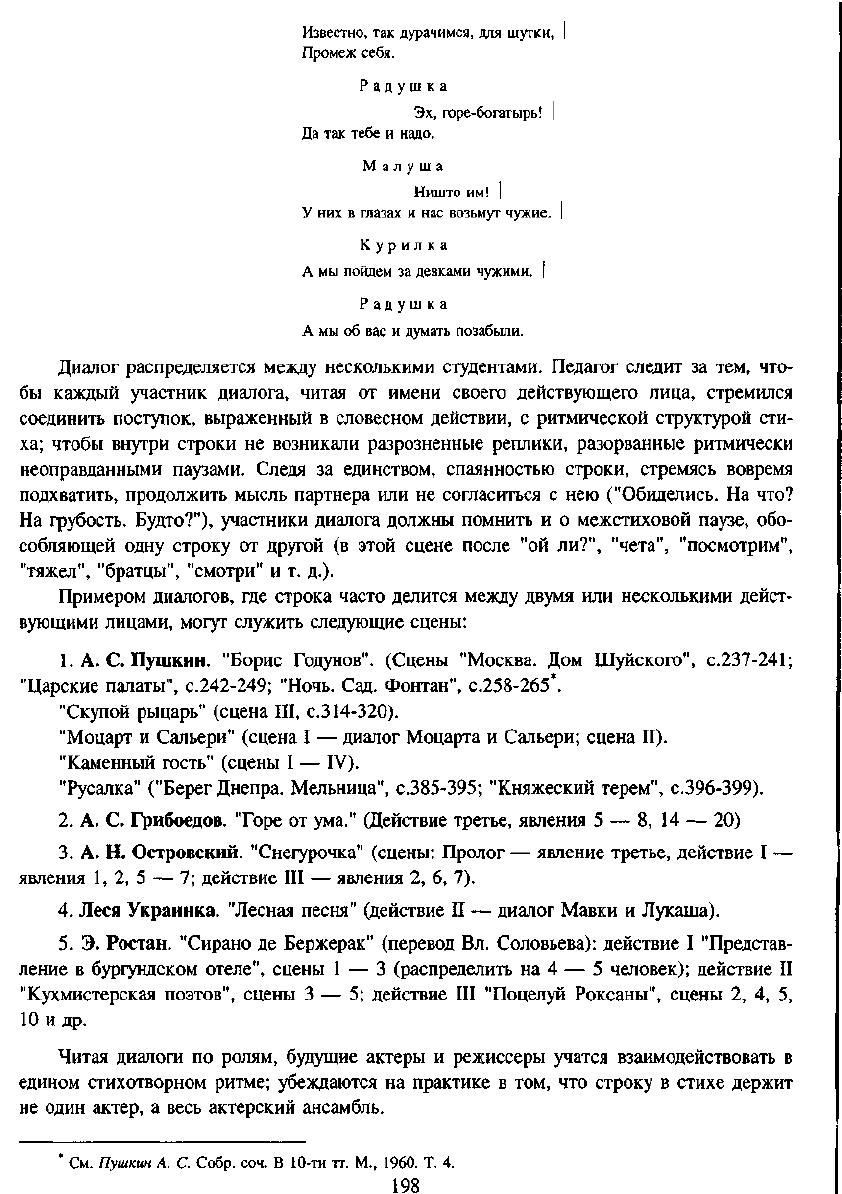

Диалог р а с п р е д е л яе т с я между н е с к о л ь к и м и с т у д е н т а м и .

П е д а г о г

с л е д и т

з а

т е м , ч т о-

бы

каждый участник диалога, читая

от

имени

с в о ег о действующего лица, стремился

соединить

поступок, выраженный

в

словесном действии,

с

ритмической структурой с ти-

ха;

чтобы внутри строки

не

возникали разрозненные реплики, разорванные ритмически

неоправданными

паузами. С л е д я

за

единством, спаянностью строки, стремясь в о в р е м я

подхватить,

продолжить мысль партнера

или не

согласиться

с нею

("Обиделись.

На

что?

На

грубость.

Будто?"),

участники диалога должны помнить

и о

межстиховой паузе, о б о -

собляющей о д ну строку

от

другой

(в

этой сцене п о с л е

"ой

ли?",

"чета", "посмотрим",

"тяжел", "братцы", "смотри"

и т.

д. ) .

Примером

диалогов,

где

строка часто делится между двумя

или

несколькими д ейст-

вующими

лицами, могут служить следующие сцены:

1.

А. С.

Пушкин.

"Борис Годунов". ( Сц е н ы " Мо скв а.

Дом

Шуйского",

с . 2 3 7 - 2 4 1 ;

" Ц а р с к и е

палаты",

с . 2 4 2 - 2 4 9 ;

"Н оч ь. С а д .

Ф о н т а н " ,

с . 2 5 8 - 2 6 5 * .

"Скупой

рыцарь" ( сц е на I I I ,

с . 3 1 4 - 3 2 0 ) .

"Моцарт

и

Сальери" ( с ц е н а

I —

диалог Моцарта

и

Сальери; с ц е н а I I ) .

"Каменный

гость" ( с ц е н ы

I —

IV).

"Русалка"

(" Б ер ег

Днепра. Мельница",

с . 3 8 5 - 3 9 5 ;

"Княжеский

терем",

с . 3 9 6 - 3 9 9 ) .

2.

А . С .

Г р и б ое д ов .

" Г о ре

о т

ума." ( Д е й с т в и е

третье,

явления

5 — 8 , 14 — 20 )

3.

А. Н.

Островский.

"Снегурочка" (с це ны : Пр ол о г

—

явление

т р ет ь е ,

действие

I —

явления

1 , 2 , 5 — 7 ;

действие

I I I —

явления

2 , 6 , 7 ) .

4.

Леся

Украинка.

" Ле с на я песня" ( д е й с т в и е

II —

диалог М а в к и

и

Лукаша).

5.

Э.

Ростан.

"Сирано

де

Бержерак"

( п е р е в о д

Вл.

С о ло вь е ва ): действие

I

" Пре дс т а в-

ление

в

бургундском

от ел е" ,

сцены

1 — 3

( р ас п ре д ели т ь

на 4 — 5

человек); действие

II

"Кухмистерская поэтов", сцены

3 — 5 ;

действие

I I I

" П о ц е л у й Роксаны", сцены

2 , 4 , 5,

1 0 и д р .

Читая

диалоги

по

ролям, будущие актеры

и

режиссеры учатся взаимодействовать

в

едином

стихотворном ритме; убеждаются

на

практике

в

т о м,

что

строку

в

стихе держит

не

один актер,

а

ве сь актерский ансамбль.

*

См.

Пушкин

А. С.

Собр. соч.

В

1 0 - т и

тт.

М . ,

1 9 6 0 .

Т. 4.

1 9 8