Литтманн И. Оперативная хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

231

3

Коарктация аорты

Первым в мире эту операцию успешно произвел в

1944 г. шведский хирург Crafoord, удостоенный Но-

белевской премии.

Коарктация аорты является ее врожденным поро-

ком, выраженным в сужении на границе дуги аорты и

нисходящего отдела (т.н. перешейка аорты), как пра-

вило, на 1-2 см ниже места отхождения левой подклю-

чичной артерии. В этом же месте или непосредственно

рядом с ним в аорту открывается и Боталлов проток.

Различают два вида коарктации аорты: более

часто встречающаяся коарктация дистальнее Ботал-

лова протока (при этом наблюдается сужение мень-

шей протяженности), а также т.н. инфантильный тип

сужения, расположенного центральнее Боталлова

протока (при этом типе сужение обычно большей

протяженности). Нередко коарктация аорты сопро-

вождается незаращением Боталлова протока и други-

ми врожденными пороками сердца.

Наиболее важным клиническим симптомом коарк-

тации аорты являются гипертензия и усиленная пуль-

сация сосудов верхней половины тела, а также гипо-

тензия и пониженная пульсация (или ее отсутствие)

сосудов нижней половины тела, и в первую очередь

бедренной артерии. У всех больных молодого возрас-

та, страдающих гипертензией, прежде всего следует

искать коарктацию аорты. Ввиду того, что коаркта-

ция аорты является врожденным пороком, между

верхней и нижней половинами тела развивается гига-

нтская сеть коллатерального кровообращения. Одна

из главных ветвей коллатерального кровообращения

— внутренняя грудная артерия, утолщаясь порой до

размера пальца, через нижнюю надчревную артерию

транспортирует кровь в нижнюю половину тела. Про-

чие ветви подключичной артерии также значительно

расширяются и спускаются в толще грудной стенки

ниже места сужения аорты.

Направленность кровотока в межреберных арте-

риях, берущих свое начало от аорты ниже места ее

сужения, изменяется, и кровь с периферии поступает

в сторону аорты. Благодаря развитому коллатераль-

ному кровообращению снабжение кровью нижней

половины тела удовлетворительное, чем и объясня-

ется отсутствие дисбазии.

При аускультации сердца над местом коарктации

аорты, как правило, выслушивается нехарактерный

систолический шум. Чаще всего в области лопатки

хорошо пальпируются интенсивно пульсирующие

коллатеральные сосуды, над которыми также мо-

гут выслушиваться систолические или постоянные

шумы. Пульсирующие сосуды в области верхушки

лопатки встречаются исключительно лишь при ко-

арктации аорты и благодаря этому имеют важное

диагностическое значение.

Чаще всего место коарктации аорты можно уста-

новить простым рентгенологическим исследованием

(рентгенография пищевода), одновременно на сним-

ках хорошо видны реберные узуры, образуемые силь-

но расширенными и извилистыми межреберными

артериями. В типичных случаях нет необходимости

производить специальные исследования. Однако при

отсутствии уверенности в диагнозе снизу в аорту по

методу Seldinger вводится катетер до места коаркта-

ции. После введения контрастного вещества (аорто-

грамма) вырисовываются пре- и постстенотический

отделы коарктации аорты.

Техника проведения операции

Ввиду того, что оперативное лечение коарктации

аорты также относится к числу внесердечных опера-

ций на сердце, нет необходимости применять аппарат

искусственного кровообращения.

Проводится левосторонняя торакотомия. После

рассечения медиастинальной плевры обнажают зону

коарктации аорты вместе с пре-и постстенотическим

отделами аорты. При наличии незаращенного Ботал-

лова протока или соединительнотканного тяжа на его

месте между двумя лигатурами перерезают артери-

альный проток. Суженный отдел аорты вытягивают

из его ложа, а на пре- и постстенотический отделы

аорты накладывают в поперечном направлении элас-

тичные жгуты. Из-за наличия выраженного сужения

и благодаря взвитой сети коллатералей возможно

продолжительное полное сдавливание аорты, так как

кровь из восходящей части и дуги аорты попадает в

нижнюю половину тела не через аорту, а через кол-

латерали, продолжающие транспортировку крови,

несмотря на сдавливание аорты.

Выключенный участок аорты длиной приблизи-

тельно в 2-3 см иссекается. Если иссеченный, отре-

зок аорты не был слишком велик и аорт? достаточно

эластична, то между сосудистыми культями наклады-

вается анастомоз по типу «конец в конец». При на-

личии значительного дефекта аор ты такой анастомоз

невозможен, в целях восполнения удаленного участка

приходится применять синтетические протезы. Мож-

но также в месте сужения аорты сделать продольный

разрез и наложить на него заплату из синтетического

материала, расширив тем самым суженный участок

(рис. 3-181). В этих случаях иногда из просвета аорты

удаляется мембрана, которая в виде перегородки су-

живает просвет аорты (М. Н. Аничков). После снятия

с аорты зажимов кровь начинает поступать из верх-

ней половины тела в нижнюю в нормальных коли-

чествах.

Больные обычно хорошо переносят эту операцию,

смертность при этом менее 1-2%, несмотря на то,

что операция довольно часто производится лишь во

232

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

взрослом возрасте. При успешной операции в сосу-

дах нижней половины тела появляется выраженная

пульсация. Артериальное давление в верхней поло-

вине тела, как правило, никогда не нормализуется,

однако величина его относительно уровня артериаль-

ного давления до операции понижается.

Первую успешную операцию по поводу коаркта-

ции аорты в Венгрии произвел Eisert, а в Советском

Союзе Е. Н. Мешалкин.

Сосудистые дуги (кольца)

Нарушение эмбрионального развития в области

отхождения от сердца крупных артериальных ство-

лов может вызвать многочисленные аномалии на-

правления дуги аорты и отходящих от нее ветвей.

Часть их имеет только эмбриологическое и патоло-

гоанатомическое значение и может считаться вариан-

том нормального отхождения сосудов. В настоящем

разделе мы рассматриваем лишь

ту группу подобных

аномалий, при которой в процессе развития образу-

ются сосудистые дуги, проявляющиеся в виде очер-

ченной картины заболевания.

Патологоанатомическая картина относящихся

сюда аномалий очень разнообразна. Из этих анома-

лий самой частой является правосторонняя дуга аор-

ты. Дуга аорты вместо того, чтобы поворачиваться

влево, как ей положено, делает поворот вправо и как

бы «сидит верхом» на правом главном бронхе. К этой

аномалии положения дуги аорты может присоеди-

няться остаток Боталлова протока, соединяющий не-

нормально направленную аорту с легочной артерией.

Таким образом, образуется сосудистое кольцо, сдав-

ливающее трахею и пищевод. Другая весьма часто

встречающаяся аномалия -отхождение правой под-

ключичной артерии от левого отдела левосторонней

дуги аорты. При этом правая подключичная артерия

пересекает среднюю линию за пищеводом и направ-

ляется к правой верхней конечности. Аорта в этом

случае образует с ненормально исходящей из нее

правой подключичной артерией полукольцо, сдав-

ливающее в первую очередь пищевод и в меньшей

степени — трахею.

Двойная дуга аорты является редкой аномалией.

Аорта непосредственно после своего отхождения

раздваивается, одна ветвь ее остается перед трахеей,

другая — за пищеводом. Затем эти ветви поворачива-

ют влево и здесь снова соединяются. Таким образом,

трахея и пищевод охватываются сосудистым коль-

цом. Просвет двух дуг -аорты, как правило, неоди-

наков, чаще всего передняя дуга тоньше истинной

задней дуги.

Частота вышеизложенных аномалий неодина-

кова. Правосторонняя дуга аорты встречается от-

носительно часто. По данным рентгенологических

обследований, на 5000 рентгеноскопии легких при-

ходится 7 таких аномалий. В сочетании же с тет-

радой Фалло встречается приблизительно в 20-25%

случаев. Отхождение правой подключичной арте-

рии от дуги аорты слева является частой аномалией

(по данным анатомических исследований, в 0,5-2%

случаев). Двойная дуга аорты, по сравнению с пре-

дыдущими, является значительно более редкой, но

и более важной аномалией. Abbott выявил эту ано-

малию у 5 из 1000 больных с врожденными порока-

ми сердца.

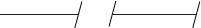

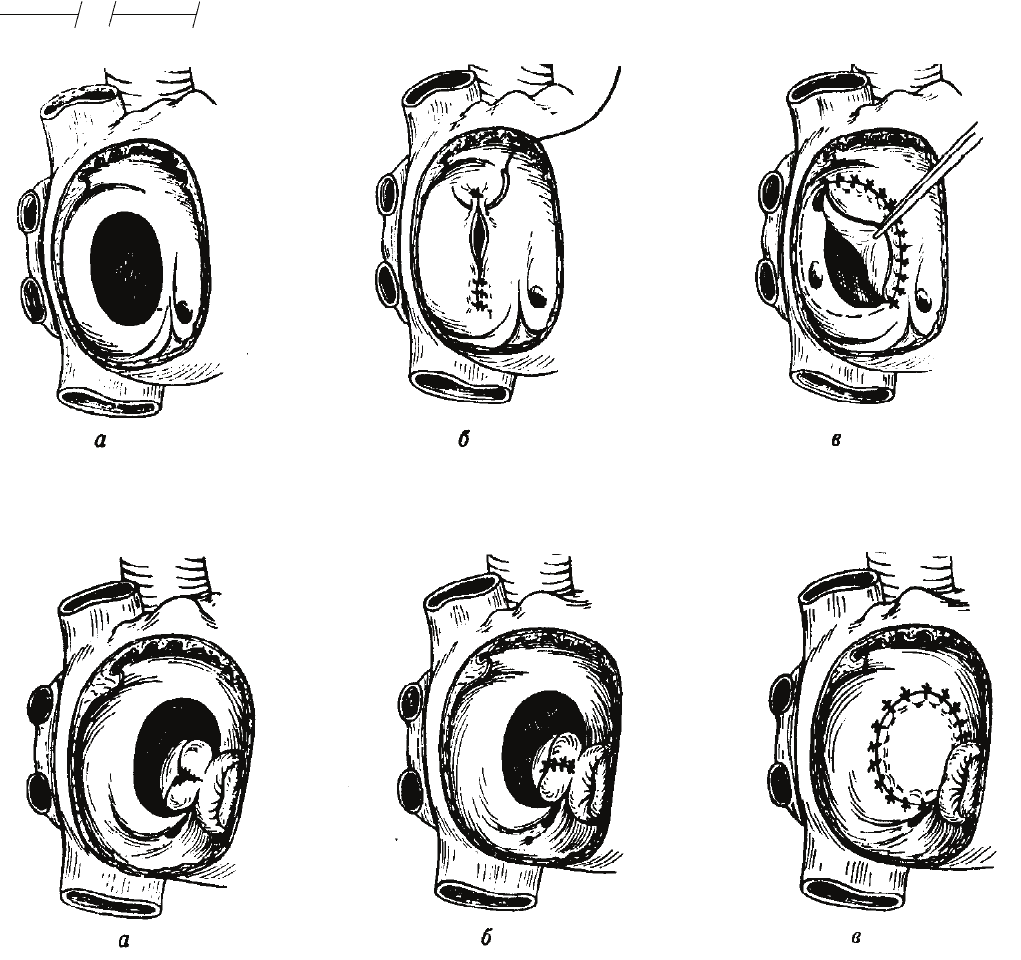

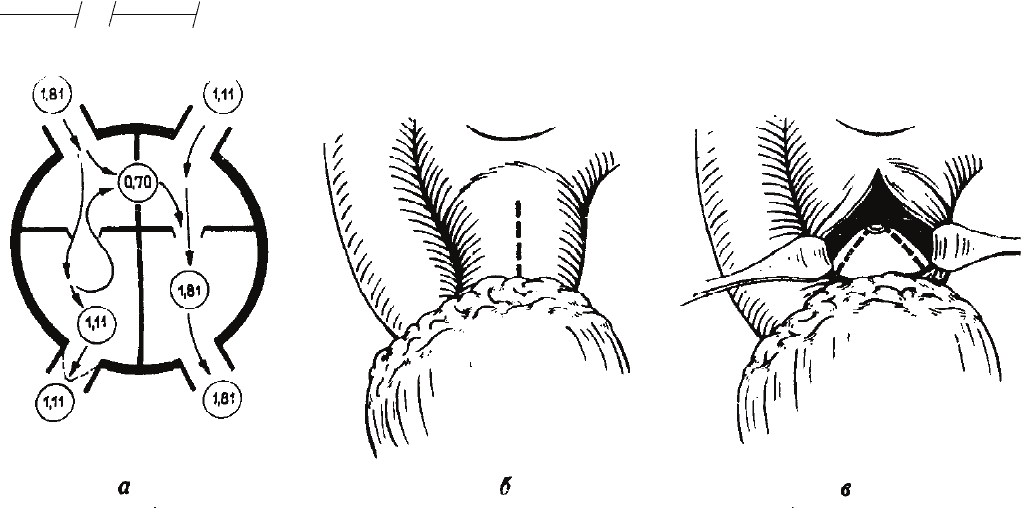

Рис. 3-181. Коарктация аорты, а) Место коарктации на уровне Боталлова протока и места пересечения аорты; б) резекция и наложение анастомоза по

типу «конец в конец»; в) устранение дефекта аорты протезом из синтетического материала; г) продольное рассечение суженного участка аорты и расши-

рение его с помощью лоскута из синтетического материала

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

233

3

Все виды этих аномалий отхождения крупных со-

судов приобретают клиническое значение лишь при

сдавливании трахеи и/или пищевода. Феномен меха-

нического сдавливания, сопровождающийся клини-

ческими симптомами, встречается лишь в небольшом

проценте случаев различных аномалий отхождения

крупных сосудов.

Клинические симптомы являются отражением

процессов, суживающих пространство верхнего сре-

достения, и не специфичны для аномалий сосудов.

Одним из характерных симптомов является затруд-

нение глотания, которое было описано Bayford в 1789

г. Он назвал этот симптом dysphagia lusoria, так как

считал аномалию сосудов, вызывающую затруднение

глотания, «шуткой природы» (lusus naturae). Кормле-

ние, питание грудных детей с подобным видом ано-

малии сосудов почти невозможно. В одних случаях

они совершенно не могут глотать, в других — про-

глоченная жидкость тотчас же выходит обратно. Не

получая необходимого питания, дети отстают в раз-

витии и прибавке в весе.

Вторым, еще более важным, доминирующим сим-

птомом, возникающим из-за сужения верхних дыха-

тельных путей, является одышка и ее последствия.

Грудные дети дышат с трудом, вдох и выдох затруд-

нены, удлинены и сопровождаются громким шумом.

Из-за механического препятствия при вдохе над

грудиной и в межреберьях появляется втянутость.

Нередко отмечается хрипота и беспокойный, почти

«лающий» кашель. Помимо этого, весьма часто на-

блюдаются воспалительные осложнения нижних ды-

хательных путей.

Затруднения глотания и дыхания обычно не быва-

ют постоянными. Иногда они появляются после рож-

дения, иногда только через месяцы и даже годы. При-

ступообразное появление симптомов часто вызыва-

ется изменением положения тела, последнее также

может привести и к прекращению приступа. Грудные

дети обычно во время приступа лежат с запрокину-

той назад головой, так как это облегчает им дыхание.

Изменение положения головы во время приступов

может вызвать удушье.

Физическими методами исследования обнаружить

какие-либо изменения не удается. В значительной

мере постановке диагноза способствует контрастное

рентгенологическое исследование пищевода – эзофа-

гография. Патологическое изменение контура пище-

вода свидетельствует о наличии аномалий сосудов.

В тех случаях, когда сосуд, имеющий патологи-

ческое направление, сдавливает трахею, при трахе-

оскопии на передней стенке трахеи, непосредственно

над Кариной, наблюдается вдавление, которое не ис-

чезает ни во время вдоха, ни во время выдоха. Точное

выявление сосудистого кольца или полукольца воз-

можно лишь с помощью аортографии.

Техника проведения операции

Наличие различных аномалий отхождения или

расположения крупных сосудов само по себе не яв-

ляется показанием к операции. Оперативное вме-

шательство становится необходимым лишь в том

случае, если аномалия сосуда вызывает сдавливание

близлежащих органов, в первую очередь трахеи и

пищевода, и тем самым способствует появлению у

больного жалоб. В подобных случаях операция пока-

зана даже в грудном возрасте, так как относительно

небольшое оперативное вмешательство может пол-

ностью и окончательно ликвидировать имеющуюся

аномалию развития и предотвратить появление весь-

ма тяжелых и частых осложнений (Lozsadi).

Грудную клетку вскрывают таким образом, чтобы

обеспечить наилучший доступ к аномально распо-

ложенному сосуду. В зависимости от расположения

сосуда грудную клетку вскрывают слева или справа

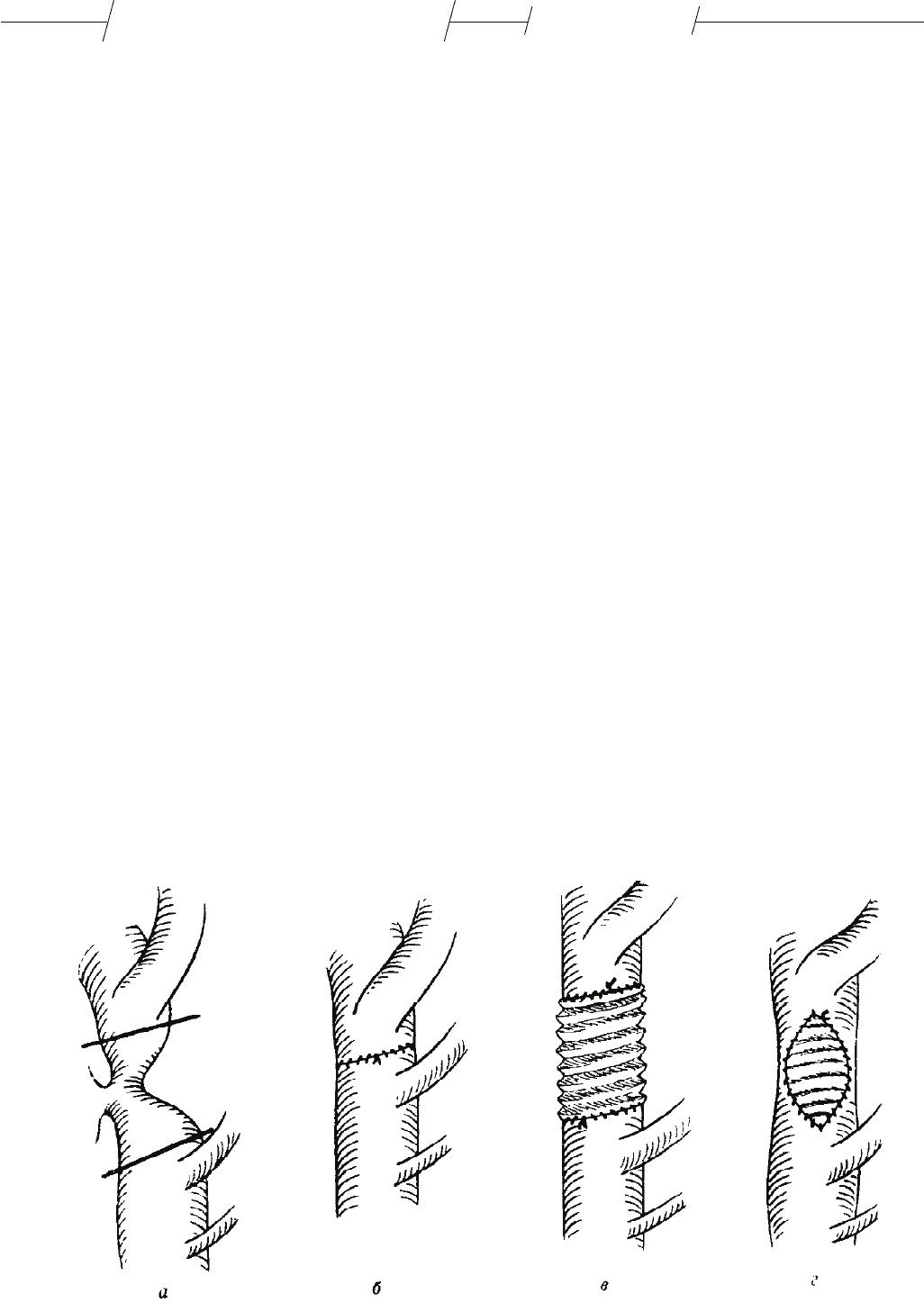

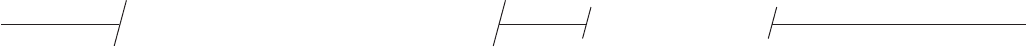

Рис. 3-182. Сосудистые дуги, а) Двойная дуга аорты и Боталловой связки; б) хирургическая коррекция аномалии;л правая подключичная артерия,

отходящая с левой стороны; г) хирургическая коррекция аномалии

234

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

или реже производят срединную стернотомию. Цель

операции — прекратить сдавливание трахеи и пи-

щевода, не жертвуя при этом жизненно важным сосу-

дом (рис. 3-182).

Оперативное решение зависит от данной ана-

томической ситуации. При наличии двойной дуги

аорты просвет одной дуги (как правило, передней)

значительно меньше или полностью облитерирован,

поэтому пересечение его не вызывает каких-либо на-

рушений кровообращения. В отдельных случаях от

более тонкой дуги отходят два сосуда — левая общая

сонная артерия и левая подключичная артерия. При

этом виде аномалии следует пересекать более тон-

кую дугу аорты между местами отхождения выше

упомянутых артерий. Благодаря этому прекращается

сдавливание трахеи и в то же время сохраняются нор-

мальные условия кровообращения во всех сосудах,

отходящих от дуги аорты.

Как при правосторонней, так и левосторонней

дугах аорты иногда артериальная связка фиксирует

между собой аорту и легочную артерию и сдавливает

между ними трахею и пищевод. Простое рассечение

сухожилия высвобождает эти органы.

Правая подключичная артерия, отходящая от ле-

вого отдела дуги аорты и пересекающая среднюю

линию за пищеводом, может быть пересечена вблизи

места ее отхождения между надежными лигатура-

ми или швами. Периферическая культя сосуда после

пересечения отходит вправо, и тем самым пищевод

освобождается от сдавливания. Каких-либо наруше-

ний кровоснабжения правой верхней конечности не

наблюдается.

Благодаря вышеизложенным и им подобным опе-

ративным решениям у грудных детей с нарушениями

развития, дыхания и глотания можно добиться значи-

тельных результатов.

Дефект межпредсердной перегородки

Различают два основных вида дефектов межпред-

сердной перегородки: первичный и вторичный. Осо-

бенность вторичного дефекта межпредсердной пере-

городки состоит в том, что он имеет по окружности

резко очерченные края, представленные тканью са-

мой межпредсердной перегородки. В отличие от это-

го, при первичном дефекте межпредсердной перего-

родки каудальный край отверстия образован за счет

верхней части межжелудочковой перегородки.

Вторичный дефект межпредсердной перегород-

ки может быть незначительным по величине и, по

сути дела, представляет собой лишь несколько уве-

личенное открытое овальное отверстие. В отдельных

случаях встречаются отверстия больших размеров,

расположенные рядом с местами впадения верхней

или нижней полых вен. Встречаются также и такие

дефекты, когда перегородка почти полностью отсутс-

твует. Длина отверстия в этих случаях составляет 4-6

см, а ширина 2-3 см.

Нередко вторичные дефекты межпредсердной пе-

регородки сочетаются с аномалиями расположения

легочных вен. Это означает, что одна или две легоч-

ные вены, идущие от правого легкого, впадают вместо

левого в правое предсердие (иногда вместе с верхней

полой веной) и поставляют туда артериальную кровь.

Первичный дефект межпредсердной перегородки

всегда расположен каудально и значителен по вели-

чине. Через этот дефект, когда мы смотрим на сер-

дце справа, как это всегда бывает при операциях на

сердце, хорошо виден двухстворчатый клапан. Пос-

ледний при этом виде аномалии нередко бывает па-

тологически изменен. Как правило, большая из ство-

рок клапана надорвана, и через нее в период каждой

желудочковой систолы кровь поступает обратно из

левого желудочка в левое предсердие (митральная

регургитация).

В условиях нормальной гемодинамики параметры

давления в левом предсердии на несколько мм рт. ст.

выше, чем в правом предсердии, поэ тому при дефек-

те межпредсердной перегородки всегда происходит

шунтирование крови в направлении слева направо.

Объем шунтирования крови зависит от величины

дефекта перегородки, от перепада давления между

предсердиями, а также от периферического сосудис-

того сопротивления в малом кругу кровообращения.

В том случае, если легочные вены из правого легкого

патологически впадают в правое предсердие, проис-

ходит еще большее усиление шунтирования крови

слева направо, так как этим путем в правое предсер-

дие также поступает значительное количество арте-

риальной крови.

Таким образом, значительная часть артериальной

крови левого предсердия, минуя левый желудочек и

аорту, перетекает в правое предсердие, а оттуда — в

правый желудочек и сосудистую сеть обеих легких и,

наконец, снова в левое предсердие. Эта кровь, не ре-

ализующаяся организмом, перегружает в первую оче-

редь правый желудочек и до огромных размеров рас-

ширяет его и всю сосудистую сеть легочной артерии.

При первичном дефекте межпредсердной перего-

родки этим процессам способствует также и наличие

более или менее выраженной митральной регурги-

тации с ее гемодинамическими последствиями (рас-

ширение левого предсердия и левого желудочка).

При дефекте межпредсердной перегородки во вто-

ром межреберье слева от края грудины выслушивает-

ся нехарактерный систолический шум, а в точке вы-

слушивания легочной артерии отмечается выражен-

ное раздвоение и фиксация второго тона (усиленное

легочное кровообращение, относительный стеноз

легочной артерии). При первичном дефекте меж-

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

235

3

предсердной перегородки в качестве симптома мит-

ральной регургитации может также выслушиваться

громкий голосистолический шум на верхушке.

Характерным электрокардиографическим призна-

ком дефекта межпредсердной перегородки является

неполная блокада правого пучка Гиса. При вторичном

дефекте наблюдается отклонение электрической оси

вправо, а при первичном дефекте — влево (митраль-

ная регургитация перегружает левый желудочек).

При рентгенологическом обследовании отмечается

расширение границ сердца и особенно выпуклость

дуги легочной артерии. Последняя особенно броса-

ется в глаза из-за выраженного сужения контура аор-

ты. Сосудистый рисунок легких значительно усилен

(«активное полнокровие»).

Диагноз, основанный на данных клинического об-

следования, подтверждается и результатами катете-

ризации правых отделов сердца. Катетер, введенный

в правое предсердие через дефект межпредсердной

перегородки, легко проникает в левое предсердие и

далее в различные легочные вены. Для выявления

шунта в левое предсердие вводится контрастное ве-

щество, которое при наличии дефекта межпредсер-

дной перегородки немедленно начинает поступать в

правое предсердие.

Техника проведения операции

Операция по поводу дефекта межпредсердной

перегородки может производиться в условиях гипо-

термии, с отключением кровообращения на 3-5 мин

или в условиях экстракорпорального кровообраще-

ния. Большинство специалистов в области сердечной

хирургии использует экстра корпоральное кровообра-

щение. Первичный дефект межпредсердной перего-

родки может быть устранен только в условиях экс-

тракорпорального кровообращения.

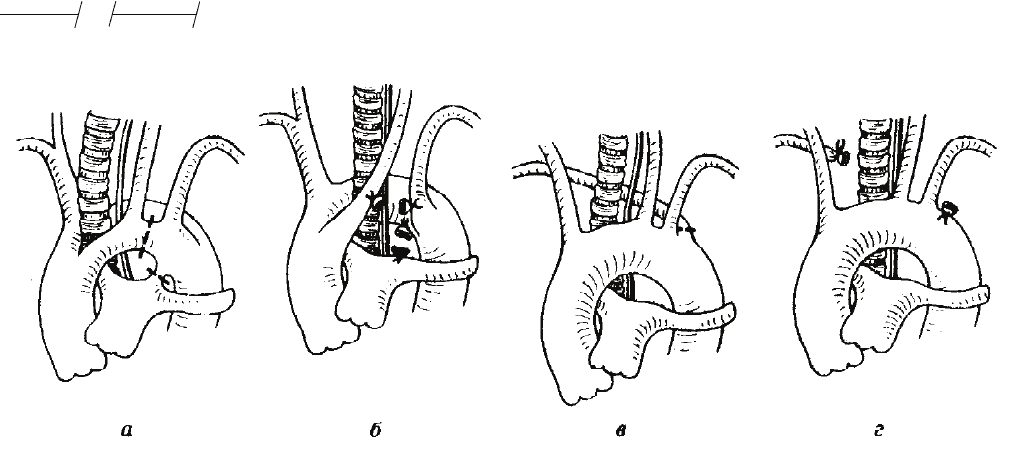

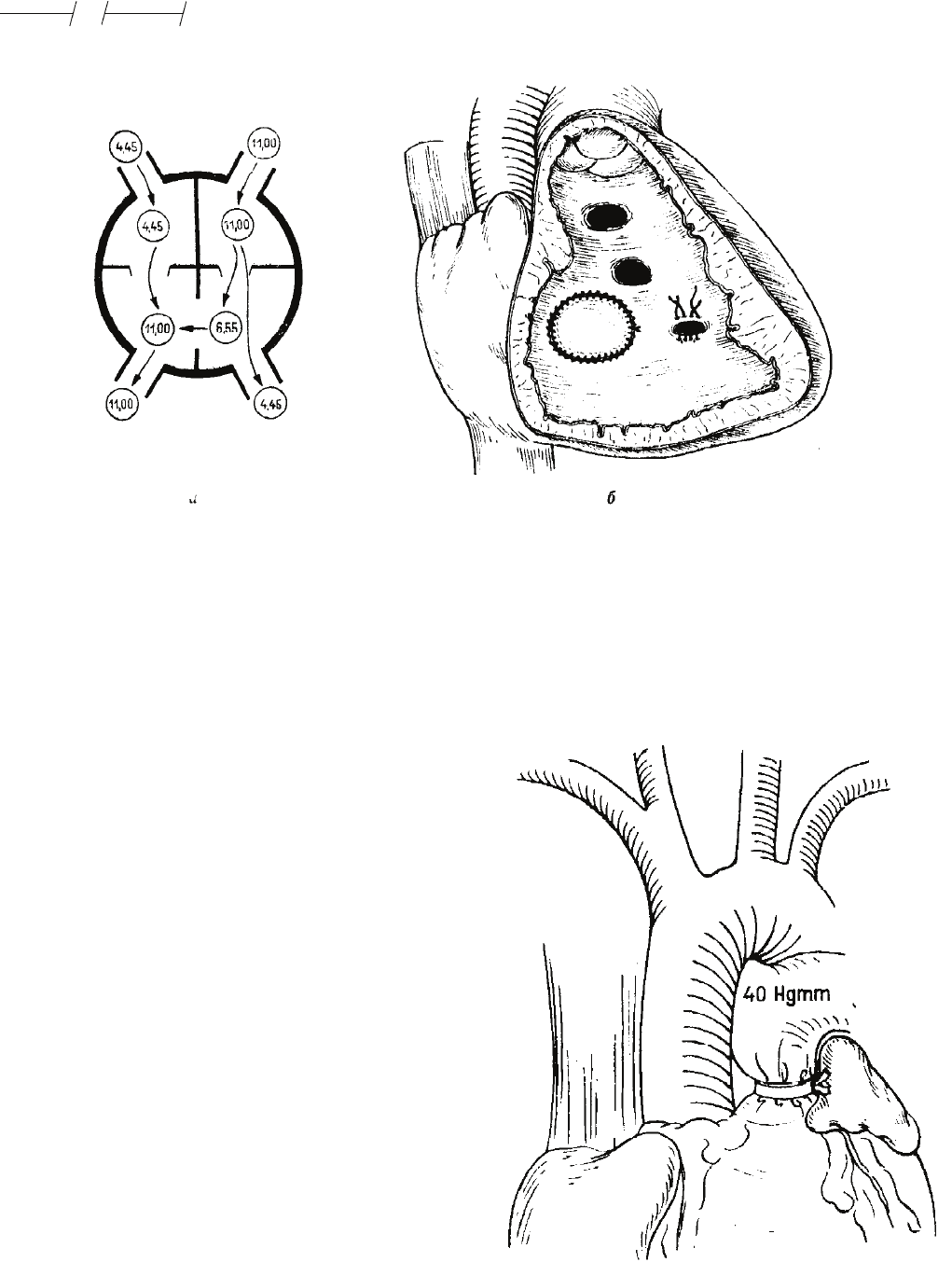

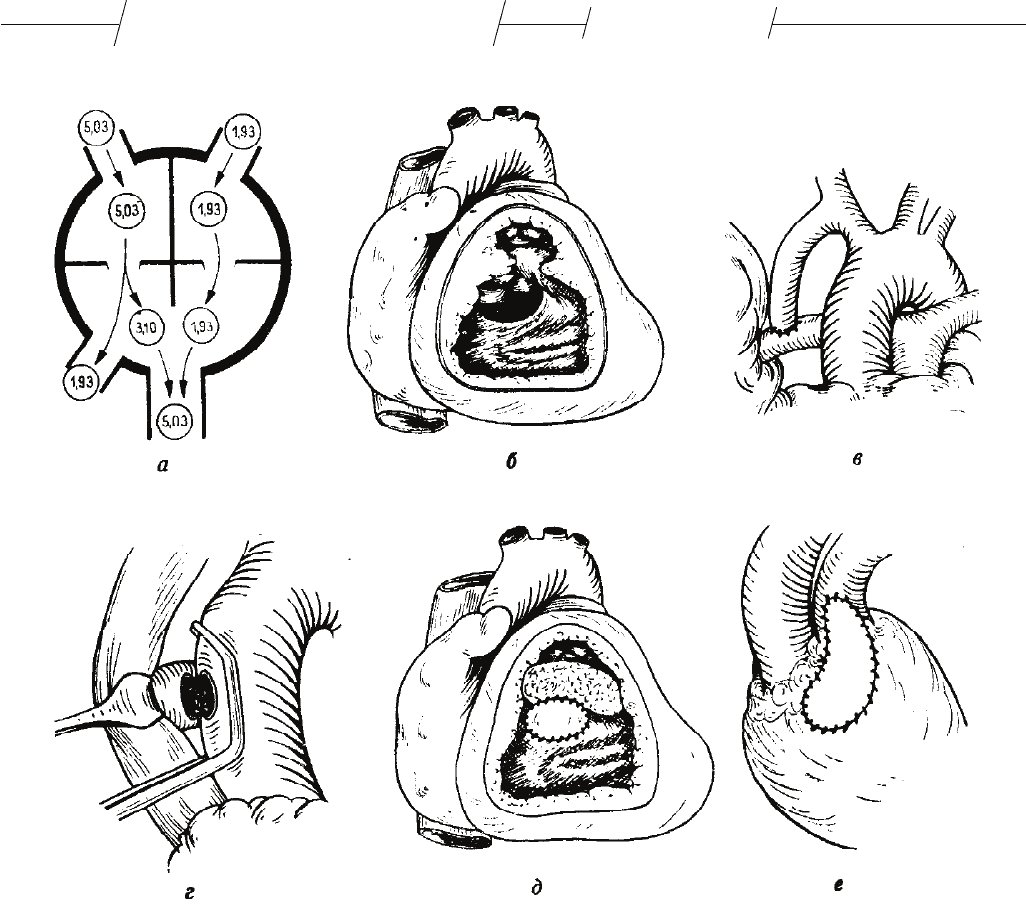

Рис. 3-183. Вторичный дефект межпредсердной перегородки, а) Дефект; б) простое ушивание дефекта;»л устранение дефекта с помощью лоскута

из синтетического материала и перемещение в левое предсердие двух легочных вен, аномально впадающих в правое предсердие

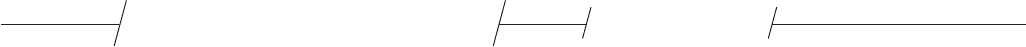

Рис. 3-184. Первичный дефект межпредсердной перегородки, а) Дефект; б) ушивание щели митрального клапана; в) устранение дефекта лоскутом

из синтетического материала

236

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Больного подключают к аппарату искусственного

кровообращения, широко вскрывают правое предсер-

дие и отсасывают из него кровь При незначительном

по размерам вторичном дефекте межпредсердной пе-

регородки с резко очерченными краями простым на-

ложением узловатых швов устраняют дефект. Если

же размеры дефекта значительны, а стенка по краю

очень тонка, то на место дефекта вшивают заплату

из синтетического материала и тем самым закрыва-

ют отверстие между двумя предсердиями.

При наличии аномалии впадения легочной вены

в правое предсердие дефект перегородки устраняют

таким образом, что медиальный листок перегородки

пришивают не к ее латеральному листку, а к стенке

предсердия перед местом впадения легочной вены.

Тем самым отверстие легочной вены открывается не

в правое предсердие, а 9 левое, и артериальная кровь

из этой вены будет поступать туда, куда ей следует, а

именно — в левое предсердие (рис. 3-183).

Первичный дефект межпредсердной перегородки

всегда устраняется вшиванием заплаты из синтети-

ческого материала. Пучок Гиса проходит в толще

верхней свободной части межжелудочковой пере-

городки. Эту анатомическую особенность следует

учитывать при наложении швов, так как ушивание

какой-либо части пучка Гиса может вызвать полную

атриовентрикулярную блокаду.

При первичном дефекте межпредсердной перего-

родки предварительно необходимо попытаться про-

извести реконструкцию митрального клапана. Над-

рыв большей створки клапана следует ушить очень

тонкой 5/0-6/0 ниткой в целях ликвидации митраль-

ной регургитации. Лишь после этого производят за-

крытие первичного дефекта межпредсердной перего-

родки заплатой (рис. 3-184).

Дефект межжелудочковой перегородки

В данном разделе мы рассматриваем лишь те де-

фекты, которые встречаются как изолированные ано-

малии.

Размеры дефекта межжелудочковой перегородки

бывают различные. Встречаются очень маленькие

отверстия размером с булавочную или спичечную

головку или настолько значительные, что межжелу-

дочковая перегородка почти полностью отсутствует.

Чаще всего встречаются дефекты диаметром в 1-2

см. Меньшая часть дефектов межжелудочковой пе-

регородки расположена в ее мышечной части. Боль-

шинство дефектов находится в краниальной или т.н.

мембранной части межжелудочковой перегородки.

В период систолы параметры давления в левом же-

лудочке приблизительно в 5 раз превышают таковые

в правом желудочке, поэтому шунтирование крови

происходит в направлении слева направо. В период

диастолы давление в обоих желудочках одинаковое,

в связи с этим шунтирования крови в диастоле не

происходит и соответственно этому диастолический

шум не выслушивается. Вся кровь, шунтированная

слева направо, попадает в легкие и в выраженном

случае дает клиническую картину т.н. затопления

легких кровью. Подобная картина особенно опасна

у больных грудного возраста, так как проявляется в

недостаточности кровообращения и частых пневмо-

ниях. Если грудному ребенку удается пережить этот

период, то в двухлетнем возрасте, как правило, на-

ступает улучшение.

Большую опасность при дефекте межжелудоч-

ковой перегородки представляет собой повышение

сопротивления легочных сосудов. Вследствие анато-

мических изменений легочных артериол формиру-

ется стойкая тяжелая легочная гипертония (синдром

Eisenmenger). Формирование легочной гипертонии

при дефекте межжелудочковой перегородки наблю-

дается чаще, чем при незаращении Боталлова про-

тока. (При вторичном дефекте межпредсердной пе-

регородки в детском возрасте никогда не развивается

легочная гипертония.) Тяжелая легочная гипертония

ведет к повышению давления в правом желудочке,

вследствие чего происходит изменение направления

шунта, и сброс крови осуществляется справа налево.

С этого момента у больных отмечается цианоз.

В клинически типичных случаях над всем серд-

цем выслушивается громкий грубый систолический

шум, который чаще всего проводится в направлении

печени. Шум нередко пальпируется в нижней части

грудины в виде дрожания. Этот феномен объясня-

ется тем, что левый желудочек расположен сзади, а

правый желудочек - спе реди, поэтому направление

шунтирования крови будет кпереди, в сторону груди-

ны. При выравнивании параметров давления в обоих

желудочках сила выслушиваемого шума может в зна-

чительной степени понизиться вплоть до полного его

исчезновения.

Дефект межжелудочковой перегородки сопровож-

дается перегрузкой обоих желудочков. Перегрузка

правого желудочка вызвана не поступлением боль-

шего количества крови, а формированием легочной

гипертонии. Часть крови из левого желудочка через

отверстие поступает в легочную артерию и далее в

легкие. При значительном шунтировании слева на-

право развивается гиперкинетическая легочная ги-

пертония: в этом случае основная нагрузка падает на

левый желудочек, а его недостаточность приводит к

несостоятельности принимать и обеспечивать даль-

нейшее продвижение всей массы крови, поступаю-

щей в левые отделы сердца. Клинически это выража-

ется отеком легких и застойными пневмониями.

Клинический диагноз подтверждается данными

катетеризации сердца. Через венозную сеть в пра-

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

237

3

вое предсердие, а затем в правый желудочек вводится

катетер, через который производят несколько заборов

крови с целью определения ее газового состава. Вбли-

зи дефекта межжелудочковой перегородки отмечает-

ся резкое повышение содержания кислорода крови.

Это повышение статистически достоверно, если на-

сыщенность крови кислородом в правом желудочке

на 6 8-10% выше, чем в правом предсердии.

Техника проведения операции

Оперативное устранение дефекта межжелу-

дочковой перегородки представляется единственно

правильным решением. Его осуществление не пред-

ставляет каких-либо особенных сложностей ни у де-

тей, ни у взрослых. Срединной стернотомией обес-

печивается доступ к сердцу, больной подключается

к аппарату искусственного кровообращения. После

вскрытия правого желудочка становится видимым

дефект межжелудочковой перегородки. Если отверс-

тие невелико и края его достаточно крепкие, можно

произвести простое ушивание дефекта наложением

нескольких узловатых или П-образных швов. При

значительном дефекте этот способ неприменим из-за

опасности пересечения проводниковой системы. В

этом случае следует закрыть отверстие заплатой из

синтетического материала (рис. 3-185).

Устранение дефекта в грудном возрасте представ-

ляет более сложную проблему. Большинство центров

сердечной хирургии из-за малых размеров анато-

мических образований и сложностей экстракорпо-

рального кровообращения не производят операций

грудным детям с использованием аппарата искусст-

венного кровообращения. У грудных детей с явлени-

ями недостаточности кровообращения прибегают к

временному решению, благодаря которому ребенок

доживает до 2-3-летнего возраста без застойных яв-

лений в легких. С этой целью осуществляется т.н.

операция «banding».

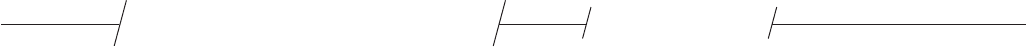

Рис. 3-186. Синдром Eisenmenger и сужение ствола легочной артерии

Подход к сердцу обеспечивается путем левосто-

ронней торакотомии, однако больного не подключа-

ют к аппарату искусственного кровообращения. С

помощью диссектора освобождают ствол легочной

Рис. 3-185. Дефект межжелудочковой перегородки, а) Схематическое изображение условий кровообращения; б) устранение дефекта наложением

П-образных швов или лоскута из синтетического материала

238

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

артерии и восходящую аорту и, пройдя диссектором

по всей окружности ствола легочной артерии, подво-

дят под него синтетические полоски приблизительно

в 1 см шириной. В дистальную часть ствола легочной

артерии вкалывается игла с подсоединенным к ней

электроманометром. Артериальное давление, опре-

деляемое в этом месте, как правило, приблизительно

соответствует давлению в аорте. Постепенно затяги-

вая синтетическую полоску вокруг ствола легочной

артерии, измеряют падение кровяного давления в

дистальной части ствола легочной артерии.

Синтетическую полоску затягивают лишь до тех

пор, пока кровяное давление в дистальной от полоски

части ствола легочной артерии не превышает 40 мм.

рт. ст. В этом положении с помощью швов или лига-

тур синтетическую полоску фиксируют (рис. 3-186).

Благодаря операции «banding», удается добиться зна-

чительного уменьшения шунтирования крови слева

направо, после чего прекращается отек легких. Спус-

тя несколько лет больному производят повторную

операцию, его подключают к аппарату искусствен-

ного кровообращения, устраняют «banding» со ство-

ла легочной артерии, а затем наложением швов или

заплатой из синтетического материала ликвидируют

дефект межжелудочковой перегородки. Успешные

операции «banding» производил в Венгрии в первую

очередь BSrocz.

В последнее время все больше распространяется

мнение, что вместо двух следует производить лишь

одну операцию. Благодаря работам японских и со-

ветских специалистов в области сердечной хирургии

получил распространение следующий метод. Грудно-

го ребенка подключают к аппарату искусственного

кровообращения, однако способ подключения в зна-

чительной мере упрощен. Через венозную канюлю,

введенную в правое предсердие, кровь от больного

отводят в оксигенатор и в аппарат искусственного

кровообращения, а затем оттуда возвращают в вос-

ходящую аорту.

С помощью теплообменника грудной ребенок

охлаждается до температуры 10-15°С. При столь

низкой температуре в значительной мере возрас тает

устойчивость головного мозга к гипоксии. Вслед за

этим останавливают аппарат искусственного крово-

обращения, в результате чего останавливается и кро-

вообращение, не измеряется ни артериальное, ни ве-

нозное давление. В этих условиях хирург для опера-

тивного устранения имеющейся аномалии развития

располагает приблизительно 30 минутами. После за-

крытия дефекта межжелудочковой перегородки вновь

включается аппарат искусственного кровообраще-

ния, с помощью теплообменника разогревают кровь

и ею затем и самого ребенка. Когда температура тела

ребенка достигает нормального значения, сердце на-

чинает самостоятельно ритмично сокращаться или

наблюдается фибрилляция желудочков. В последнем

случае следует произвести дефибрилляцию.

Результаты этого метода оперативного вмешатель-

ства весьма удовлетворительны.

Стеноз клапанов легочной артерии

Сущностью заболевания является значительное

сужение клапанов легочной артерии. Вследствие

того, что в процессе развития не произошло разделе-

ния комиссур (или вследствие их сращения), вместо

трех полулунных створок клапана находят куполо-

образно вдающуюся в просвет сосуда пластинку с

отверстием посредине. Через это отверстие кровь из

правого желудочка поступает в ствол легочной арте-

рии. Степень сужения может быть столь велика, что

в легкие поступает лишь весьма незначительное ко-

личество крови вследствие чего ребенок становится

практически неподвижным.

Как при рентгенологическом исследовании, так

и во время операции отчетливо видно постстено-

тическое расширение ствола легочной артерии. Это

объясняется тем, что потоки крови, пройдя через су-

жение клапанов, образуют в стволе легочной арте-

рии сильные завихрения, разрушающие эластичес-

кие волокна стенки сосуда и тем самым вызываю-

щие его расширение.

При стенозе клапанов легочной артерии минут-

ный объем малого круга кровообращения невелик,

однако смешивания артериальной и венозной крови

в сердце не происходит. В подобных случаях цианоза

у детей не наблюдается, в виде исключения может от-

мечаться не центральный, а периферический цианоз

как следствие замедленного периферического крово-

обращения.

Понижение минутного объема ведет у детей к вы-

раженной задержке развития. Во втором межреберье

слева от края грудины выслушивается громкий сис-

толический шум, а иногда пальпируется феномен ко-

шачьего мурлыканья. Здесь же очень часто почти не

слышен легочный компонент второго тона (отсутс-

твует нормальный клапан, способный захлопнуться).

Данные электрокардиографического и рентгенологи-

ческого исследований свидетельствует о максималь-

ной перегрузке правого желудочка. Выявление стено-

за осуществляется измерением параметров давления

и ангиокардиографией в ходе катетеризации сердца.

Давление в правом желудочке значительно превыша-

ет давление в левом и может достигать 200 мм рт. ст.

Техника проведения операции

Операции по поводу стеноза клапанов легочной

артерии производятся в условиях гипотермии или

[применением аппарата искусственного кровооб-

ращения. Доступ к сердцу обеспечивается путем

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

239

3

срединной стернотомии. Продольным разрезом

вскрывается начальный отдел ствола легочной ар-

терии, после чего находят куполообразно изменен-

ный клапан легочной артерии. Как правило, хоро-

шо видно место несформировавшихся комиссур.

Скальпелем или ножницами рассекают куполооб-

разную пластинку, вплоть до стенки ствола легоч-

ной артерии. Благодаря этому клапан легочной ар-

терии широко раскрывается, что можно проверить,

вводя мизинец со стороны ствола легочной артерии

через раскрывшийся клапан в правый желудочек.

Если сделать это легко, то остается лишь ушить

рану ствола легочной артерии.

Сочетание стеноза клапанов легочной артерии с

дефектом межпредсердной перегородки носит назва-

ние триады Фалло (рис. 3-187). В подобных случаях,

помимо рассечения куполообразной пластинки кла-

пана легочной артерии, необходимо вскрыть и правое

предсердие и через него устранить дефект межпред-

сердной перегородки. Это незначительно удлиняет

операцию.

Тетрада Фалло

Тетрада Фалло является одной из наиболее слож-

ных аномалий развития сердца, паллиативное лече-

ние которой после второй мировой войны и положи-

ло начало современной сердечной хирургии.

Сущность тетрады Фалло состоит в сочетании

двух аномалий развития. Одна из них — обычно

выраженный дефект межжелудочковой перегород-

ки, расположенный высоко и дорзально под правой

створкой аортального клапана. Дефект межжелудоч-

ковой перегородки и клапан легочной артерии разде-

лены наджелудочковым гребнем. Другой аномалией

развития является инфундибулярный пульмональный

стеноз, под которым мы понимаем фибромускуляр-

ное сужение стенки в месте сброса венозной крови

в легочную артерию протяженностью от нескольких

миллиметров до 23 см. Заболевание носит название

тетрады лишь потому, что, помимо двух вышеупомя-

нутых аномалий, обычно вследствие их возникают

еще две аномалии: аорта как бы сидит верхом на обо-

их желудочках, и отмечается выраженная гипертро-

фия правого желудочка.

Патофизиологически сущность тетрады Фал-

ло выражается в следующем: через выраженный

инфундибулярный (субвальвулярный) стеноз лишь

незначительная часть венозной крови проникает из

правого желудочка в ствол легочной артерии и далее

в легкие, где происходит ее оксигенация. Большая

часть венозной крови из правого желудочка через

дефект межжелудочковой перегородки поступает

непосредственно в восходящую часть аорты и сме-

шивается там с артериальной кровью, поступающей

из левого желудочка. Все это вызывает центральный

цианоз.

Клиническая диагностика тетрады Фалло, как

правило, не представляет трудностей. Дети, стра-

дающие этим заболеванием, значительно отстают в

физическом развитии и очень цианотичны. Пальцы

рук и ног у них приобретают форму барабанных па-

лочек. Причина этого явления пока неизвестна. Под-

вижность детей в значительной мере ограничена, в

большинстве случаев они полностью прикованы к

постели.

Интересным симптомом, встречающимся исклю-

чительно лишь при тетраде Фалло, является положе-

ние сидения на корточках. Тяжело больной ребенок,

страдающий тетрадой Фалло, после нескольких ша-

Рис. 3-187. Триада Фалло, а) Схематическое изображение условий кровообращения; б) рассечение ствола легочной артерии; в) рассечение купола

клапана легочной артерии

240

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

гов вынужден с целью отдыха са диться на корточ-

ки. В этом положении в легкие почему-то поступает

большее количество крови, обеспечивается оксигена-

ция большего количества крови.

Течение заболевания — приступообразное. Во

время приступа фибромускулярный инфундибуляр-

ный пульмональный стеноз усиливается (мышечный

спазм), тем самым количество крови, поступающей

из правого желудочка в легкие, уменьшается настоль-

ко, что ее оксигенации для поддержания сознания не-

достаточно. У детей, страдающих тетрадой Фалло,

как правило, отмечается полицитемия. Количество

эритроцитов достигает 6-8-10 млн., а показатель ге-

матокрита 70-80%, Организм таким способом стре-

мится компенсировать выраженную гипоксию, вы-

званную стенозом легочной артерии.

Данные электрокардиографического и рентгено-

логического исследований свидетельствуют о выра-

женной гипертрофии правого желудочка. На рентге-

новских снимках отмечается характерное изменение

контуров сердца: они напоминают «деревянный баш-

мак». Это изменение объясняется тем, что конус ство-

ла легочной артерии практически не развит, а правый

желудочек значительно гипертрофирован и повернут

влево. Приподнятая верхушка сердца в левой полови-

не грудной клетки образована правым желудочком.

Сердечный катетер, введенный в правый желудо-

чек, через дефект межжелудочковой перегородки без

труда можно провести в восходящую часть аорты и

ее ветви. Гораздо сложнее ввести катетер в легочную

артерию при наличии выраженного инфундибуляр-

ного пульмонального стеноза. Наилучшую ангиогра-

фическую картину тетрады Фалло удается получить,

вводя контрастное вещество в правый желудочек. При

этом становится хорошо видимым инфундибулярный

пульмональный стеноз в форме Тонкой струйки конт-

растного вещества; одновременно с этим заполняется

широкая восходящая часть аорты.

Рис. 3-188. Тетрада Фалло. а) Схематическое изображение условий кровообращения; б) анатомические условия при инфундибулярном стенозе

и дефекте межжелудочковой перегородки; в) операция по Blalock—Taussig с правой стороны; г) операция по Woterston-Cooley; д) иссечение места

инфундибулярного стеноза и устранение дефекта межжелудочковой перегородки с помощью лоскута: е) расширение места стеноза лоскутом из син-

тетического материала