Литтманн И. Оперативная хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

241

3

Техника проведения операции

Паллиативная коррекция тетрады Фалло, про-

изведенная в 1945 г. Balock и Taussig, была первой

операцией, положившей начало современной хирур-

гии сердца. В те времена еще не было аппаратов ис-

кусственного кровообращения. Цианотичным, легко

утомляющимся больным стремились помочь таким

образом, что часть обильно поступающей в аорту

крови, минуя сужение через анастомоз, возвращали в

легочную артерию и в легкие с тем, чтобы там проис-

ходила оксигенация большего количества крови.

Сущность операции по Blalock состоит в том, что

после лево- или правосторонней торакотомии нахо-

дят подключичную артерию и в месте ее выхода из

грудной клетки между лигатурами пересекают ее. За-

тем образуют анастомоз по типу «конец в бок» меж-

ду центральной культей подключичной артерии и ос-

новным стволом легочной артерии, идущей к легким

(рис. 3-188). Эта операция улучшает оксигенацию,

уменьшает цианоз и делает ребенка более подвиж-

ным. По сути дела, эта операция означает формиро-

вание искусственного шунта, направленного слева

направо. А. А. Вишневский для наложения анастомоза

по Blalock применил соединение при помощи колец

Д. А. Донецкого.

Существует несколько модификаций операции

Blalock-Taussig. Одной из них является операция

Waterston-Cooley. Сущность этой операции, также

выполняемой без аппарата искусственного кровооб-

ращения, состоит в формировании интра-перикарди-

ального анастомоза диаметром в несколько милли-

метров между восходящей аортой и правой главной

ветвью легочной артерии (см. рис. 3-188).

Применение аппаратов искусственного кровооб-

ращения оттеснило все вышеупомянутые паллиатив-

ные операции на задний план. Сущность радикальной

операции состоит в следующем: путем срединной

стернотомии обеспечивается доступ к сердцу, после

чего ребенка подключают к аппарату искусственного

кровообращения. В дальнейшем необходимо решить

две задачи. С одной стороны, следует устранить или,

по крайней мере, уменьшить инфундибулярный пуль-

мональный стеноз, с другой -ликвидировать дефект

межжелудочковой перегородки.

При удовлетворительном доступе к сердцу хоро-

шо виден гипертрофированный правый желудочек

и толстостенный (с зауженным просветом) участок

инфундибулярного стеноза. На границе сохраненной

и суженной частей вскрывается правый желудочек и

срезается фибромускулярно измененная мышечная

ткань с внутренней поверхности его стенки. Делая

стенку желудочка тоньше, стремятся нормализовать

просвет участка сброса венозной крови из правого

желудочка. (По окончании операции можно нало-

жением заплаты из синтетического материала рас-

ширить переднюю стенку инфундибулярной части

и ствола легочной артерии.) Вслед за этим заплатой

из синтетического материала ликвидируют дефект

межжелудочковой перегородки (см. рис. 3-188). Пу-

чок Гиса и его правая ветвь проходят по заднему краю

дефекта межжелудочковой перегородки, поэтому при

ликвидации дефекта межжелудочковой перегородки

необходимо постоянно наблюдать за ними и прояв-

лять осторожность при наложении швов. Шов, неос-

торожно наложенный на пучок Гиса, может вызвать

полную поперечную блокаду, после чего сердце ста-

нет сокращаться в замедленном желудочковом ритме.

В подобной ситуации операцию следует завершить

вживлением водителя ритма.

Радикальное устранение тетрады Фалло является

нелегкой операцией, однако методика ее хорошо раз-

работана. Смертность от этой операции в возрасте 4 8

лет составляет приблизительно 10%.

Вышеупомянутые паллиативных операции с фор-

мированием шунтов в настоящее время применяются

лишь у детей младше трех лет. Цель этих операций

— дать возможность детям пережить опасные годы

с тем, чтобы произвести в дальнейшем радикальную

операцию. После полной успешной реконструкции

цианоз исчезает, а физические способности ребенка

значительно возрастают.

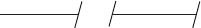

Транспозиция крупных сосудов

Транспозиция крупных сосудов — это ненормаль-

ное отхождение аорты из правого, а легочной ар-

терии — из левого желудочка. В то же время места

впадения двух полых вен, а также легочных вен в

предсердия не смещены, два круга кровообращения

не перекрещиваются. Венозная кровь, поступающая

по двум полым венам в правое предсердие, попадает

в аорту, оттуда протекает через весь организм и воз-

вращается по двум полым венам в правое предсердие.

Точно также артериальная кровь из легких по легоч-

ным венам поступает в левое предсердие, затем в ле-

вый желудочек и далее по легочной артерии обратно

в легкие и, наконец, снова в левое предсердие. Если

бы новорожденный не имел еще каких-либо анома-

лий развития сердца, то он был бы нежизнеспособ-

ным, так как между двумя кругами кровообращения

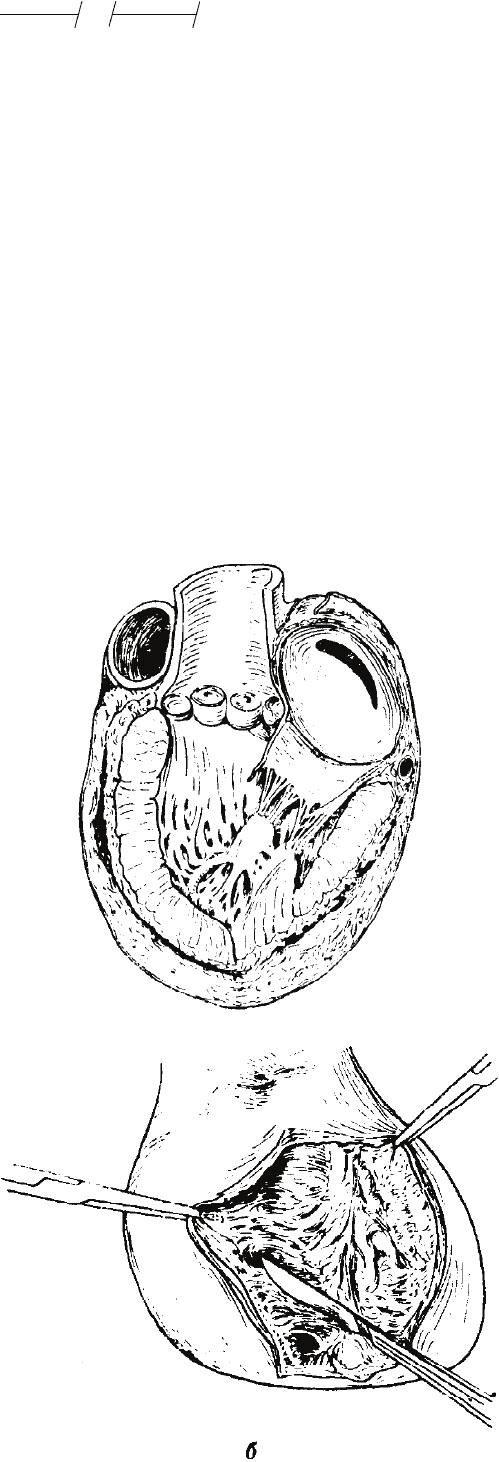

не происходило бы смешивания крови (рис. 3-189).

Однако, к счастью, во всех случаях имеется ка-

кая-нибудь возможность для смешивания крови двух

кругов кровообращения. Венозная кровь при этом из

правых отделов сердца попадает в левые, а оттуда в

легочную артерию, артериальная же кровь из левых

отделов сердца попадает в правые, а оттуда в аорту.

Чаще всего после рождения ребенка овальное от-

верстие остается открытым, однако шунтирование

242

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

может осуществляться также и благодаря наличию

дефекта межжелудочковой перегородки или незара-

щенного Боталлова протока. Из-за отсутствия пере-

крещивания двух кругов кровообращения состояние

новорожденного тем хуже, чем меньше возможность

шунтирования крови внутри сердца и, наоборот, тем

лучше, чем выраженнее шунтирование.

Клиническая картина характеризуется ранними

проявлениями тяжелого цианоза и недостаточности

кровообращения. Состояние этих младенцев край-

не тяжелое; как правило, они не доживают до шес-

тимесячного возраста. При транспозиции крупных

сосудов характерные шумы не прослушиваются. На

электрокардиограмме отмечается отклонение элект-

рической оси вправо как признак перегрузки правых

отделов сердца. Рентгенологически в раннем груд-

ном возрасте наблюдается прогрессивное увеличение

сердца, основание которого сужено, само сердце при-

обретает яйцевидную форму, а в легких отмечается

характерное усиление сосудистого рисунка. При ан-

гиокардиографии отчетливо видно, что аорта отходит

от правого, а легочная артерия от левого желудочка.

Техника проведения операции Давно известно, что

чем больше дефект межпредсердной перегородки, тем

лучше состояние младенца. Поэтому хирурги с самого

начала стре мились оперативным путем сформировать

дефект межпредсердной перегородки или увеличить

размеры уже имеющегося дефекта. В настоящее время

мы располагаем для этого простым методом. Rashkind

сконструировал катетер, который на уровне паховой

Рис. 3-189. Транспозиция крупных сосудов, а) Схематическое изображение условий кровообращения; б) нарушение анатомических особенностей

сердца; в) септостомия по Rashkind; г) операция по MUStard

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

243

3

складки вводится в венозную сеть и затем попадает в

правое предсердие. Острие катетера под контролем те-

леэкрана через овальное отверстие вводят в левое пред-

сердие. На внутреннем конце катетера имеется тонкос-

тенный баллон, который можно надуть со стороны на-

ружного конца катетера. После надувания баллона под

рентгенологическим контролем оттягивают катетер на-

зад; при этом надутый баллон, прорывая межпредсерд-

ную перегородку, увеличивает отверстие в ней. Если эта

операция т.н. баллонная септостомия (см. рис. 3-189)

произведена успешно, то состояние ребенка значи-

тельно улучшится. Цель такой паллиативной операции

заключается лишь в продлении жизни новорожденного

с тем, чтобы в дальнейшем, применяя аппарат искусст-

венного кровообращения, произвести окончательную

коррекцию этой аномалии развития сердца.

В последнее время транспозицию крупных со-

судов стремятся окончательно ликвидировать ради-

кальной операцией в 2-3-месячном возрасте: грудно-

го ребенка подключают к аппарату искусственного

кровообращения, охлаждают, затем вскрывают пра-

вое предсердие и удаляют большую часть межпред-

сердной перегородки. Вслед за этим из кусочка пе-

рикарда ребенка (или из заплаты из синтетического

материала) формируют новую межпредсердную

перегородку. Mustard предложил исключительно ос-

троумный метод, согласно которому кровь из двух

полых вен направляют в левое предсердие, в сторо-

ну митрального клапана, а кровь из легочных вен в

правое предсердие, в направлении трикуспидального

клапана (см. рис. 3-189). Сущность операции, таким

образом, состоит в том, что, не меняя транспозиции

крупных артериальных сосудов, приспосабливают

направленность вен к неправильно расположенным

артериям. Тем самым из правого желудочка образу-

ют левый и, наоборот, из левого желудочка — пра-

вый. В случае успешной операции дети становятся

жизнеспособными, и создаются Предпосылки для их

развития. В Венгрии удовлетворительных результа-

тов этой сложной операции добился Kovdcs.

Врожденный стеноз аорты

Анатомически различают 4 формы врожденного

стеноза аорты. Наиболее частой формой является та,

при которой створки аортального клапана с двух сторон

срастаются между собой по ходу комиссур и пропус-

кают кровь лишь посередине (стеноз клапанов). Сле-

дует отметить, что в подобных случаях клапаны аорты

имеют 2, а не 3 кармана. Второй формой является суп-

равальвулярный стеноз аорты, когда в начальной час-

ти восходящей аорты имеется фиброзное кольцо или

стенка сосуда на определенном участке значи тельно

сужена и гипоплазирована. При третьей т.н. интра-

кардиальной форме фиброзное кольцо, расположенное

под клапаном, сужает возможности оттока крови. При

четвертой форме путь оттока из левого желудочка, как

и при инфундибулярном легочном стенозе в правом

желудочке при тетраде Фалло, представлен фибромус-

кулярным узким протоком длиной 2-3 см, расположен-

ным под аортальным клапаном идиопатический гипер-

трофический субаортальный стеноз: ИГСС).

Аортальный стеноз представляет собой весьма тя-

желую форму аномалии развития, так как сужение,

как правило, поддерживает значительный градиент

давления между левым желудочком и аортой и созда-

ет выраженную перегрузку левого желудочка.

На основании сердца выслушивается громкий,

фонокардиографически ромбовидный (кресчендо-де-

кресчендо), систолический шум, который проводится

и в сторону шейных сосудов. В яремной ямке пальпи-

руется феномен кошачьего мурлыканья. Данные элек-

трокардиографического и рентгенологического обсле-

дований свидетельствуют о значительной перегрузке

левого желудочка. Для выявления аортального стено-

за с помощью ангиокардиографии необходимо ввести

наконечник сердечного катетера в левый желудочек.

Однако именно из-за наличия аортального стеноза

произвести это со стороны аорты не всегда удается. В

подобных случаях введение катетера в левый желудо-

чек следует производить транссептальным путем.

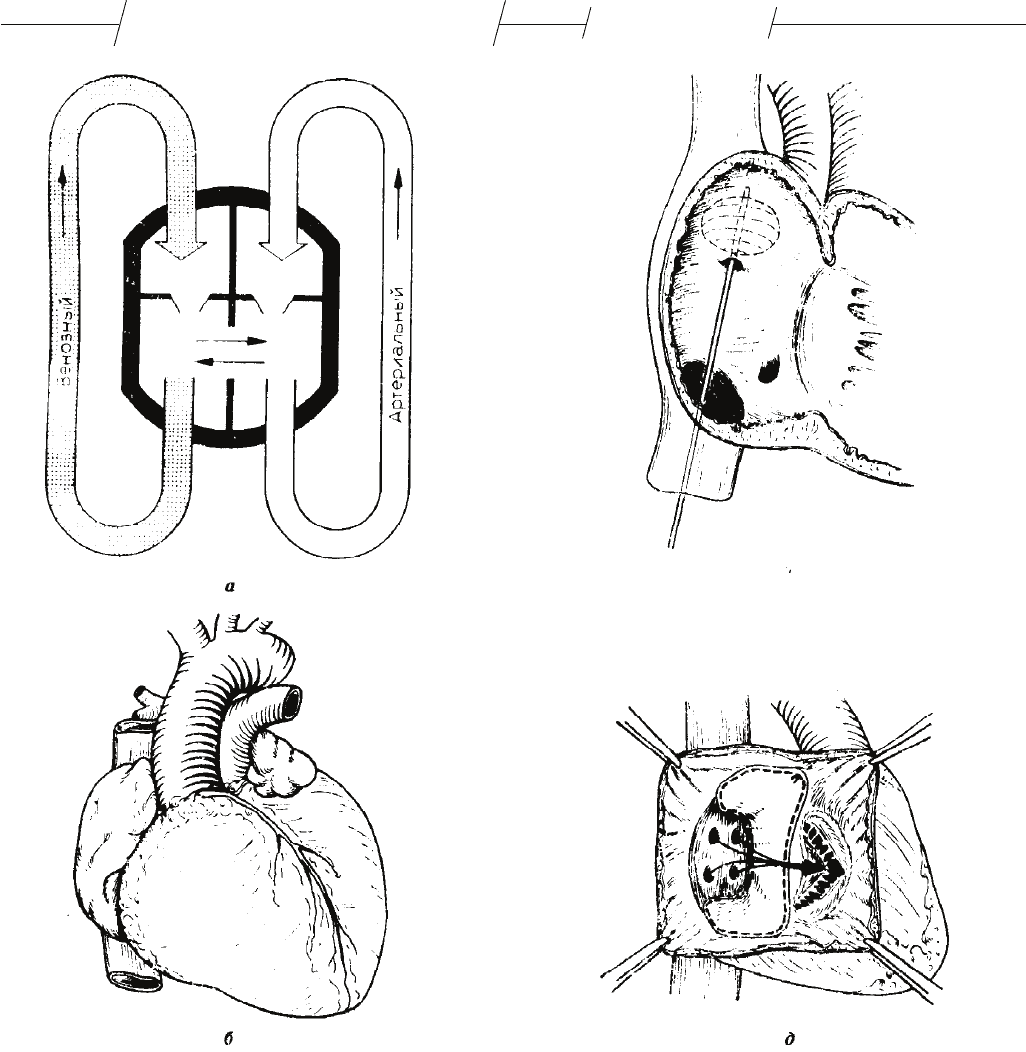

Рис. 3-190. Три формы врожденного стеном аорты: а) клапанный, б) надклапанный и в) подклапанный

244

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Ангиокардиография позволяет точно установить

место и размеры сужения. Одновременное определение

давления в левом желудочке и аорте дает нам цифровое

выражение градиента, поддерживаемого стенозом.

При градиенте, превышающим 50мм рт. ст., показана

операция, так как дети, имеющие такие показатели,

очень часто внезапно погибают от остановки сердца.

Техника проведения операции

Сущность хирургического печения состоит в ус-

транении или хотя бы уменьшении степени стено-

за. Легче всего оно в случае клапанного стеноза, так

как при этом у больного, подключенного к аппарату

искусственного кровообращения, поперечным разре-

зом вскрывается начальный отдел восходящей части

аорты, сверху обеспечивается доступ к аортальному

клапану и соответственно месту расположения ко-

миссур, скальпелем производится несколько разре-

зов. Благодаря этому, сросшиеся комиссуры раскры-

ваются до стенки аорты.

Необходимо следить за тем, чтобы произведенные

надрезы клапана были не слишком велики, так как

аортальный стеноз может перейти в недостаточность

аортального клапана. Подобная комиссуротомия мо-

жет быть произведена лишь в детском возрасте. У

взрослых суженный клапан настолько обызвествля-

ется и утолщается, что лечение этого патологического

состояния становится возможным лишь с помощью

иссечения клапана и вшивания искусственного.

Хирургическое лечение суправальвулярного аор-

тального стеноза осуществляется следующим обра-

зом: продольным разрезом рассекается место стено-

зирования, удаляется фиброзное кольцо и вшиванием

овальной заплаты из синтетического материала рас-

ширяется просвет аорты. При субвальвулярном аор-

тальном стенозе после поперечного вскрытия аорты

через неповрежденный клапан вводят инструмент в

левый желудочек и пытаются иссечь, удалить или,

по крайней мере, в значительной степени уменьшить

имеющееся там сужение (рис. 3-190). Задача эта не

из легких хотя бы потому, что поблизости проходят

волокна пучка Гиса, повреждение которых может вы-

звать полную поперечную блокаду

Хирургическое лечение

приобретенных заболеваний

перикарда, сердца и аорты

Сдавливающий перикардит

Сдавливающий перикардит в большинстве случа-

ев является следствием туберкулезного перикарди-

та. Перикард слипается с эпикардом, и в этой руб-

цово измененной ткани нередко происходит отложе-

ние извести. Сердце оказывается как бы в каменном

ложе, значительная часть его поверхности покрыта

известковым «панцирем» («панцирное сердце»). С.

патофизиологической точки зрения, однако, значение

имеет не столько сама известь, сколько постоянно

сморщивающаяся рубцовая ткань, которая как бы ду-

шит сердце, в то время как известковое кольцо вокруг

полых вен, препятствуя притоку крови в предсердие,

вызывает застойные явления, вплоть до образования

асцита.

Сущность сдавливающего перикардита состоит в

том, что сердце в период диастолы неспособно рас-

ширяться, и поэтому все в большей степени умень-

шается его диастолическое наполнение или приемная

способность.

Заболевание имеет настолько характерную клини-

ческую картину, что это позволяет установить диа-

гноз, не прибегая к каким-либо специальным методам

исследования. При обследовании больного определя-

ется сердце незначительных размеров, над которым,

как правило, не выслушиваются шумы и еле слышны

тоны сердца. Парадоксальный пульс, наблюдающий-

ся у таких больных, объясняется следующим.

При глубоком вдохе в нормальных условиях сни-

жение кровяного давления наблюдается по двум при-

чинам:

емкость легких возрастает, вследствие чего из

1.

легких в левую половину сердца, а оттуда в

аорту поступает меньшее количество крови;

снижается интраторакальное давление в груд-2.

ном отделе аорты.

В нормальных условиях факторам, понижающим

кровяное давление, противодействует усиление на-

полнения правой половины сердца кровью из полых

вен в период вдоха, благодаря чему значительного

снижения кровяного давления не происходит. При

сдавливающем перикардите (и тампонаде сердца)

этот «защитный» фактор отсутствует, наполнение

правого желудочка плохое, и вследствие этого по вы-

шеуказанным причинам кровяное давление во время

вдоха падает, а пульс может исчезнуть. Это и есть па-

радоксальный пульс.

Клинически характерным для сдавливающего пе-

рикардита является также постепенное и значитель-

ное нарастание недостаточности кровообращения по

большому кругу. Вначале появляются отеки нижних

конечностей, а затем отеки брюшной стенки и асцит.

У больного происходит накопление значительного

количества жидкости (10-20 л).

Характерных изменений на ЭКГ не наблюдается.

Рентгенологически видна тень сердца малых разме-

ров, что противоречит выраженной недостаточнос-

ти кровообращения, отекам. На рентгенкимограмме

отчетливо видно резкое снижение зубцов пульсации

сердца. Нередко также хорошо видна тень извести,

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

245

3

окружающая сердце либо в виде сплошной плас-

тинки, либо в форме пятен. Катетеризация правых

отделов сердца дает характерную картину. В начале

диастолы в правом желудочке внезапно падает кровя-

ное давление, однако оно очень быстро повышается

и образует плато на уровне 30-40 мм рт. ст. Это также

свидетельствует о затрудненном диастолическом на-

полнении сердца.

Техника проведения операции

Путем срединной стернотомии обеспечивается

доступ к перикарду. Сквозь рубцово измененный пе-

рикард порой вообще не удается видеть сокращения

сердца. Производят надрез в рубцово измененном,

твердом, но по возможности необызвествленном

участке перикарда на такую глубину, чтобы показа-

лось сокращающееся сердце.

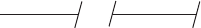

Рис. 3-191. Констриктивный перикардит, а) Утолщенный перикард; б)

отслоение утолщенного перикарда от сердца

Необходимо отыскать слой, расположенный

между плотным рубцово измененным перикардом и

мягкой интактной сердечной мышцей. Затем можно

продвигаться в этом слое во всех направлениях. От-

слаивание перикарда от сердца производят наподо-

бие очистки апельсина (рис. 3-191). Не следует, да и

невозможно целиком удалить рубцово измененный

обызвествленный перикард. Следует стремиться к

ликвидации всех кольцеобразных сращений, чтобы

обеспечить свободное наполнение сердца в период

диастолы.

Необходимо обратить особое внимание на устра-

нение кольцеобразных сращений в местах впадения

тонкостенных вен, а также на передней стенке обоих

желудочков и в области верхушки сердца. Располо-

женную сзади часть перикарда, как правило, остав-

ляют на месте. Сердце, освободившееся от кольцеоб-

разных Рубцовых сращений, сразу же начинает энер-

гичнее сокращаться, быстро улучшаются условия

кровообращения. Следует удалять как можно боль-

ший кусок рубцово измененной ткани, однако необ-

ходимо производить это с осторожностью, чтобы не

повредить диафрагмальный нерв. Удаление перикар-

да не имеет отрицательных последствий.

Стеноз митрального клапана

Митральный (бикуспидальный) клапан имеет две

створки: большую антеромедиальную и маленькую

— постеролатеральную. Две створки сходятся меж-

ду собой по ходу серповидной щели. В подавляющем

большинстве случаев стеноз митрального клапана

является следствием ревматического эндокардита.

Формирование стеноза митрального клапана начи-

нается с того, что в двух концах серповидной щели,

в комиссурах вследствие воспалительных процессов

створки слипаются между собой.

По мере нарастания воспалительных явлений сли-

пание створок захватывает все большие их участки,

вплоть до того, что между створками остается лишь

небольшое отверстие, с трудом пропускающее кон-

чик мизинца. Воспалительный процесс захватывает

и сухожильные нити, вследствие чего происходит

рубцовое изменение, утолщение и укорачивание их.

По мере нарастания изменений в клапане отклады-

вается известь, порой в виде скоплений размером с

просяное зерно. Бывает также, что за одно-два деся-

тилетия на створках клапана, на фиброзном кольце,

на одной из комиссур или даже кольцеобразно скап-

ливается огромная масса извести с бугристой и хруп-

кой поверхностью. В подобных случаях полностью

утрачивается подвижность створок клапана, форми-

руется разрушенный митральный клапан.

Пропускная способность митрального отверстия,

как и любого другого отверстия, пропорциональна

246

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

квадрату его радиуса. Таким образом, если митраль-

ное отверстие сузится на одну четвертую нормально-

го, то через это отверстие способна проходить лишь

одна шестнадцатая нормального количества крови.

Так как этого количества крови, естественно, недо-

статочно для поддержания жизни, организм стремит-

ся компенсировать это явление повышением давления

в левом предсердии. В нормальных условиях давле-

ние в левом предсердии всего лишь несколько мм рт.

ст., а при тяжелом стенозе митрального клапана мо-

жет достигать 40 мм рт. ст.

Повышение давления в левом предсердии повы-

шает давление в расположенных за ним легочных ка-

пиллярах и правом желудочке. При стенозе митраль-

ного клапана в правом желудочке нередко измеряют

давление в 60-80-100 мм рт. ст. Давление же в легоч-

ных капиллярах может повышаться лишь до опреде-

ленных пределов. В этом случае, если величина этого

давления превысит онкотическое давление крови, т. е.

достигнет 50 мм рт. ст., то разовьется отек легких.

Отек легких свидетельствует о выраженном сте-

нозе митрального клапана, а также о том, что сокра-

тительная функция правого желудочка не нарушена

и он в состоянии поддерживать высокое давление.

Таким больным особенно показана операция, у них

она дает весьма удовлетворительные результаты.

Положение ухудшается при недостаточной функции

правого желудочка, так как при этом отмечаются яв-

ления застоя в венозной системе большого круга

кровообращения, и в нижней половине тела образу-

ются отеки. В подобных случаях общее состояние

больных улучшается, так как исчезают одышка и

приступы отека легких, однако в действительности

положение ухудшается.

Клиническая диагностика стеноза митрально-

го клапана обычно не представляет сложности. В

70% случаев его обнаруживают у молодых женщин,

у мужчин это заболевание встречается значительно

реже. Упомянем лишь несколько из множества выслу-

шивающихся при этом заболевании симптомов. Про-

должительный громкий диастолический шум образу-

ется за счет того, что кровь из левого предсердия во

время диастолы поступает в левый желудочек через

суженное отверстие неправильной формы с неровны-

ми краями. Диастолический шум на верхушке серд-

ца после пресистолического усиления оканчивается

хлопающим первым тоном. Характерным является

также щелчок открытия, который следует за вторым

тоном сердца через 60-120 мсек (0,06-0,12 сек).

Соответственно повышению давления в малом

круге кровообращения отмечается усиление второго

тона на легочной артерии.

Электрокардиограмма свидетельствует об откло-

нении электрической оси сердца вправо и перегрузке

правого желудочка. Рентгенологически наблюдается

значительное увеличение левого предсердия и правого

желудочка. Левое предсердие сильно смещает пище-

вод кзади и часто составляет часть правого контура

сердца при снимках в передне-задней проекции. В

легких видны признаки отека. При диагностике этого

заболевания необходимость в катетеризации сердца

возникает лишь в том случае, если имеется подозре-

ние на недостаточность митрального клапана или на-

личие порока еще какого-либо клапана.

Техника проведения операции

Больному выгоднее жить, имея собственный,

пусть даже несовершенный клапан, чем вшитый, со-

вершенный, искусственный клапан. Поэтому мы во

всех случаях стремимся к наиболее простому разре-

шению митрального стеноза (комиссуротомия), даже

ценой несовершенного устранения порока. Случает-

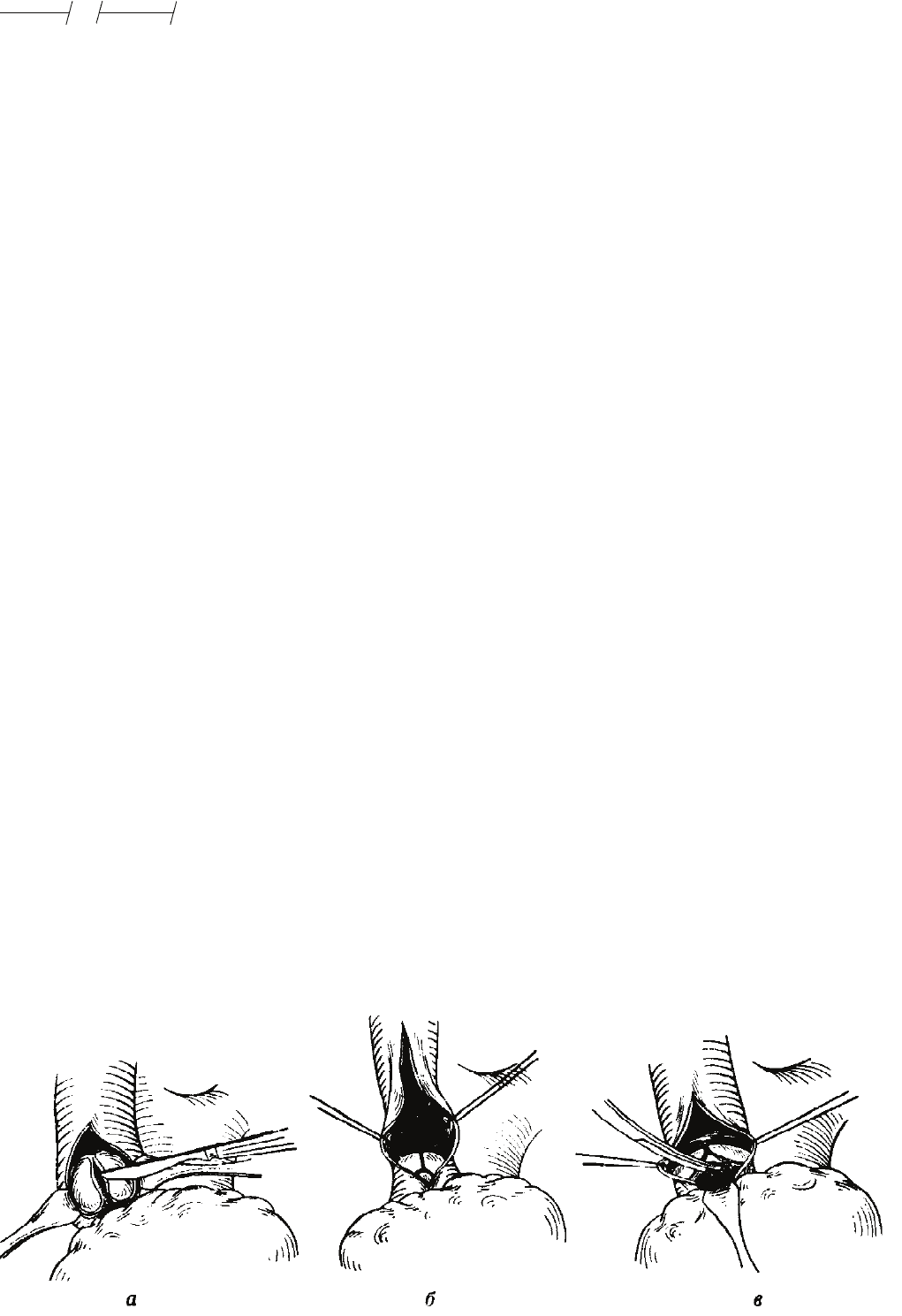

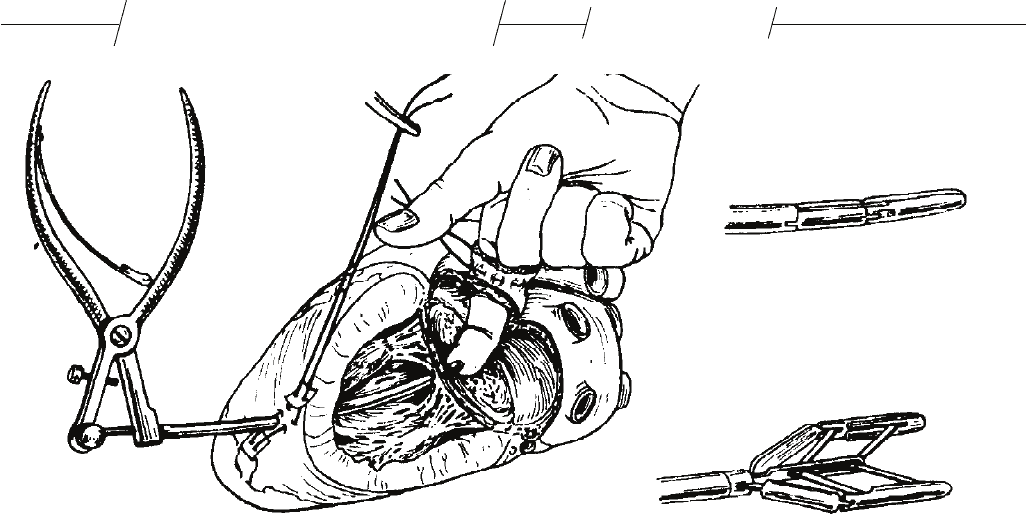

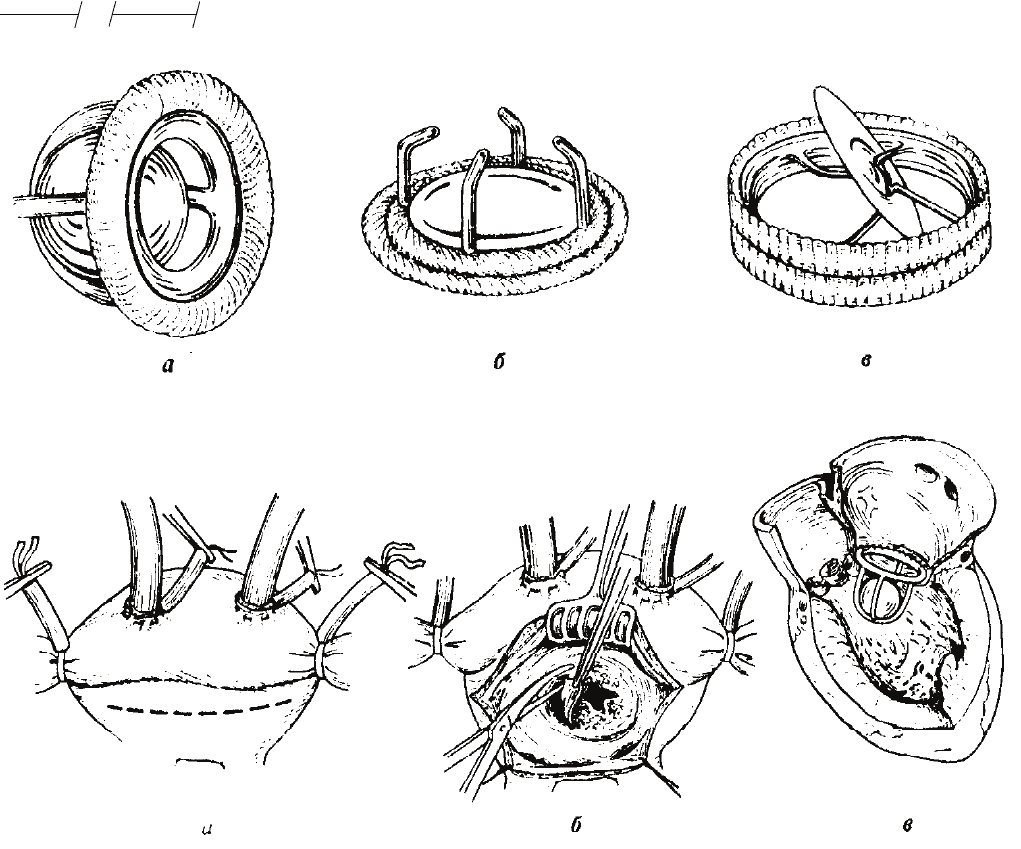

Рис. 3-192. Стеноз митрального клапана. Митральная комиссуротомия дилататором Tubbs. Инструмент в закрытом и открытом положении

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

247

3

ся, что через несколько лет после операции происхо-

дит повторное сужение отверстия. В этих случаях, по

возможности, следует прибегать к более простой опе-

рации — т.н. рекомиссуротомии. Искусственный кла-

пан вшивается лишь в том случае, когда иным спосо-

бом совершенно невозможно восстановить близкие к

нормальным условия кровотока в сердце.

Наиболее распространенной операцией, таким

образом, и по сей день является митральная комис-

суротомия.

Во всем мире митральная комиссуротомия на за-

крытом сердце получила широкое распространение

в пятидесятых годах. В Венгрии в настоящее время

живет несколько тысяч человек, которые перенесли

эту операцию, состояние их удовлетворительное.

Операция производилась без применения аппарата

искусственного кровообращения. Техника операции

в общих чертах следующая.

Левосторонней торакотомией обеспечивается до-

ступ к сердцу, продольным разрезом вскрывается

перикард. В области верхушки сердца хорошо про-

щупывается диастолическое дрожание, соответству-

ющее диастолическому шуму. При узком митраль-

ном стенозе легочная артерия значительно плотнее

нормальной и по упругости напоминает аорту. В сер-

дце следует проникать пальцем через ушко левого

предсердия. На основание ушка накладывают специ-

альный зажим. Выше зажима на ушко накладывают

кисетный шов. Вслед за этим срезают верхушку ушка

ножницами, тем самым открывая доступ в полость

сердца. Кровотечения, однако, не наблюдается, так

как на основание ушка наложен зажим. К подготовке

для проникновения в полость сердца относится так-

же и наложение П-образного шва на верхушку серд-

ца, образованную левым желудочком.

Сняв зажим с основания ушка, через образовав-

шееся в нем отверстие указательный палец правой

руки вводят в левое предсердие. Во избежание кро-

вотечения помощник обжимает палец хирурга стяги-

ванием наложенного кисетного шва. Указательным

пальцем ориентируются относительно степени су-

жения, обызвествления клапана, выявляют наличие

пристеночных тромбов, регургитацию и т. д. Если

удается установить, что нет значительного обызвест-

вления створок и регургитации или последняя не-

значительна, то приступают к комиссуротомии. В

Венгрии Kuddsz сконструировал специальные т.н.

митральные ножницы и прочие инструменты для

расширения щели двухстворчатого клапана.

В наши дни комиссуротомию чаще всего произ-

водят дилятатором Tubbs, так что, по сути дела, речь

идет не об истинном рассечении. В то время, как ука-

зательный палец хирурга находится в полости левого

предсердия, ассистент посередине П-образного шва

на верхушке сердца скальпелем образует маленькое

отверстие. Через это отверстие в направлении снизу

вверх он вводит дилятатор Tubbs в левый желудочек.

Тем временем хирург с помощью указательного паль-

ца правой руки направляет дилятатор таким образом,

чтобы он через суженное отверстие проник из левого

желудочка в левое предсердие. С помощью дилята-

тора производят постепенное медленное вскрытие

слипшихся комиссур (рис. 3-192). Если в процессе

расширения появляется регургитация, необходимо

немедленно прекратить расширение.

Следует стремиться расширить митральное отвер-

стие до 3-4 см

2

. Как только удалось этого добиться,

извлекают дилятатор Tubbs из сердца, после чего, за-

тягивая П-образный шов, ассистент закрывает имею-

щееся на верхушке сердца отверстие. Затем медленно

извлекают указательный палец из ушка и снова накла-

дывают зажим на основание ушка предсердия. Осно-

вание ушка зашивают двойным швом, на этом основ-

ная часть операции завершается. Всю операцию, та-

ким образом, производят на сокращающемся сердце,

не прибегая к искусственному кровообращению.

При правильных показаниях закрытая митральная

комиссуротомия является эффективной операцией,

вернувшей здоровье многим больным. Больные легко

переносят операцию и уже на следующий день после

нее могут подняться с постели. Главной опасностью

операции является отрыв тромба от ушка предсердия

или обызвествленного комочка со створки клапана и

их занесение током крови в коронарные артерии или

сосуды головного мозга. Эмболии сопровождают-

ся тяжелыми симптомами (инфаркты, гемиплегия).

Смертность при закрытой митральной комиссурото-

мии составляет 1-2%.

Рестеноз митрального клапана

У части больных, перенесших митральную комис-

суротомию, с течением времени возможно повторное

рубцевание, сморщивание и сужение митрального

клапана — его рестеноз. Воспалительные явления

створок и сухожильных нитей клапана носят на сей

раз не ревматический характер, а вызваны простыми

неспецифическими рубцовыми, сморщивающими

процессами или последствиями плохо выполненной

комиссуротомии. Через 10 лет после митральной ко-

миссуротомии приблизительно у 10% всех больных

формируется повторный митральный стеноз.

При митральном рестенозе продолжительность

хронических воспалительных процессов соста вляет,

по крайней мере, 2-3 десятилетия. Комиссуры плот-

но слипаются между собой, створки и сухожильные

нити утолщаются, становятся твердыми или даже

обызвествляются. При митральном рестенозе состо-

яние клапана, как правило, уже, чем при первом мит-

ральном стенозе.

248

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

С физиологической точки зрения нет существенно-

го различия между повторным и первым митральным

стенозом. Чаще всего имеется выраженное сужение

клапанного отверстия, так как больные обращаются

к врачу лишь при наличии значительных жалоб. Кли-

ническая картина соответствует таковой при первом

митральном стенозе. Характерно, что, по данным

анамнеза, все больные после первой митральной ко-

миссуротомии хорошо себя чувствовали, повысилась

их трудоспособность, явления недостаточности кро-

вообращения исчезли. Однако спустя несколько лет

после операции вновь появляются жалобы и симп-

томы, свидетельствующие о развитии митрального

рестеноза. Больной повторно обращается к врачам,

так как, естественно, стремится вернуть состояние,

отмечавшееся в первые годы после операции.

В подобной ситуации очень важно установить,

идет ли речь о чистом митральном рестенозе или

имеется и значительно выраженная регургитация. Не

менее важно оценить состояние и остальных клапа-

нов сердца. Поэтому таким больным всегда следует

производить катетеризацию сердца. В ходе исследо-

вания внимательно следят за продвижением контрас-

тного вещества, введенного в левый желудочек. Необ-

ходимо установить, заполняется ли левое предсердие

со стороны левого желудочка или нет (недостаточ-

ность митрального клапана). Следует также произ-

вести точную оценку состояния аортального клапа-

на (стеноз или недостаточность). В том случае, если

речь идет об изолированном митральном рестенозе и

обызвествление митрального клапана невелико, мож-

но произвести митральную рекомиссуротомию.

Техника проведения операции

Митральную рекомиссуротомию также можно про-

изводить, не прибегая к аппарату искусственного кро-

вообращения. Левосторонней торакотомией обеспе-

чивается доступ к сердцу. Как правило, после первой

операции перикард срастается с эпикардом. Осторож-

но отделяют их друг от друга. Ушко левого предсердия

в подобных случаях отсутствует, так как его перевя-

зали во время первой операции. Поэтому необходимо

освободить как можно больший участок левого пред-

сердия и наложить на него два кисетных шва.

В центре швов скальпелем прокалывают левое

предсердие и через образовавшееся отверстие вво-

дят указательный палец правой руки. Дальнейший

ход операции полностью соответствует простой мит-

ральной комиссуротомии. В каждом случае исполь-

зуется дилятатор Tubbs. После ликвидации сужения

митрального отверстия помощник сжимает палец хи-

рурга стягиванием наложенного кисетного шва, тем

самым предотвращая кровотечение из левого пред-

сердия. Таким образом, митральная рекомиссурото-

мия также производится на сокращающемся сердце

без применения искусственного кровообращения.

Смертность при митральной рекомиссуротомии не

превышает 6-8%. Если после операции состояние кла-

пана и не будет идеальным, все-таки сохраняется собс-

твенный клапан сердца. В том случае, если процессы

рубцевания, сморщивания, обызвествления будут про-

должаться, то через несколько лет все еще не поздно

удалить полностью разрушенный клапан и, произведя

третью операцию, вшить в митральное отверстие

Недостаточность

митрального клапана

Изменения митрального клапана, вызванные рев-

мокардитом, могут проявляться в виде сморщивания

сухожильных нитей и створок клапана. Клапан будет

не в состоянии закрывать митральное отверстие во

время систолы желудочка.

Патофизиологическая сущность заболевания

состоит в том, что левый желудочек вынужден пос-

тоянно продвигать огромное количество крови. Во

время систолы часть крови выталкивается в аорту, а

значительная часть крови оттекает обратно в левое

предсердие. Левое предсердие вследствие этого рас-

ширяется до огромных размеров. Во время диастолы

повышенное количество крови, содержащейся в ле-

вом предсердии (если нет митрального стеноза), пос-

тупает в левый желудочек. Тем самым расширяется и

эта полость сердца.

Клиническая диагностика недостаточности мит-

рального клапана, как правило, не представляет осо-

бых трудностей. На верхушке сердца выслушивается

занимающий почти всю систолу продолжительный

громкий систолический шум, усили вающийся в ла-

теральном направлении и проводящийся в область

левой лопатки. Данные электрокардиографического

и рентгенологического обследований свидетельству-

ют о значительном расширении левого предсердия и

левого желудочка, а также о выраженной перегрузке

последнего во время диастолы.

С помощью объективных методов исследования

митральную регургитацию можно выявить, вводя

контрастное вещество в левый желудочек. Контрас-

тное вещество в этом случае в период систолы будет

поступать не только в аорту, но и (в результате регур-

гитации) в левое предсердие, которое через несколь-

ко систол оказывается заполненным контрастным

веществом.

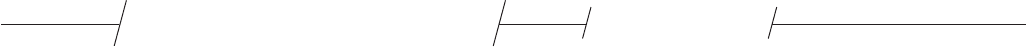

Техника проведения операции

В настоящее время наиболее распространенный

метод хирургического лечения митральной недоста-

точности — это вшивание искусственного клапана

вместо сморщенного разрушенного. Первые «от-

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

249

3

крытые» операции на клапанах сердца производил в

Венгрии Lonyai.

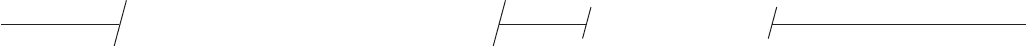

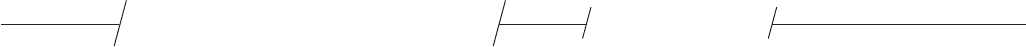

Применяются металлические искусственные кла-

паны и клапаны из синтетического материала. На-

иболее распространенные, применяемые в Венгрии

искусственные клапаны сердца — это клапаны Starr-

Edwards, Cross-Jones, Bjork-Shiley. Основание искус-

ственного клапана представляет собой металличес-

кое кольцо, покрытое синтетическим материалом.

Это синтетическое покрытие подшивается к сердцу.

Во всех трех вышеупомянутых типах клапанов кла-

панную функцию выполняют шар, диск из синте-

тического материала или подвижная металлическая

пластинка (рис. 3-193). Выпускаются искусственные

клапаны различных размеров, поэтому во время опе-

рации следует индивидуально подбирать наиболее

подходящий к данному отверстию клапан.

Замещение можно производить также гомоплас-

тическим клапаном, извлеченным из трупа челове-

ка, а также биологическим клапаном, полученным

от свиньи или теленка, и, наконец, аутологическим

клапаном, изготовленным из широкой фасции бедра

больного путем подшивания ее к металлическому ос-

нованию клапана. Свиными клапанами и клапанами

из широкой фасции бедра в Венгрии в первую оче-

редь занимался Arvay. Применение всех этих биоло-

гических клапанов пока еще находится в стадии экс-

периментальной разработки, и еще нет уверенности,

что их продолжительное использование окажется

успешным. В Советском Союзе вшивание искусст-

венных клапанов разрабатывается в клиниках Б. В.

Петровского, Н. М. Амосова, В. И. Буриковского, А.

А. Вишневского, П. А. Куприянова.

Хирургическое лечение недостаточности митраль-

ного клапана производится в условиях искусственно-

го кровообращения. После подключения больного к

аппарату искусственного кровообращения вскрыва-

ют левое предсердие и обследуют

митральный кла-

пан. Если при обследовании будет обнаружено, что

клапан действительно очень сморщен, разрушен или

обызвествлен, то с помощью ножниц производят

круговое иссечение его по ходу фиброзного кольца.

Помимо этого иссекаются сухожильные нити и даже,

как правило, срезают верхушки папиллярных мышц.

Ряс. 3-194. Недостаточность митрального клапана, а) У больного, подключенного к аппарату искусственного кровообращения, с правой стороны

вскрывают левое предсердие; б) разрушенный митральный клапан иссекают; в) искусственный митральный клапан типа Starr—Edwards, вшитый в

сердце

Рис. 3-193. Три различных типа клапанов из металла и синтетического материала а) по Stan-Edwards; б) по Cross—Jones; в) no Bjork Shiley

250

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Вслед за этим производят вшивание искусственного

клапана в митральное отверстие при помощи узло-

ватых или непрерывных швов (рис. 3-194). По воз-

можности операцию следует производить на нормо-

термическом или слегка гипотермическом обескров-

ленном сокращающемся сердце. После отсасывания

воздуха из полостей сердца ушивают операционные

раны сердца и постепенно отключают больного от

аппарата искусственного кровообращения.

Через 3-4 дня после операции вшивания искусст-

венного клапана начинают продолжительную анти-

коагулянтную терапию синкумаром до конца жизни

больного, или, по меньшей мере, в течение 3-4 лет.

Дело в том, что наиболее опасным осложнением вши-

вания искусственного клапана является тромбоэмбо-

лия, которую не всегда удается избежать даже назна-

чением антикоагулянтной терапии. Преимущество

применения биологических клапанов состоит имен-

но в том, что их использование не требует назначения

антикоагулянтов.

У хирургов, хорошо владеющих техникой опера-

ции, операционная смертность при вшивании искус-

ственного клапана больным с митральной недоста-

точностью не превышает 5-10%.

Приобретенный стеноз

аортального клапана

Приобретенный стеноз аортального клапана у мо-

лодых больных и больных среднего возраста чаще

всего является следствием ревмокардита. В этих

случаях наблюдается выраженное обызвествление

клапана. Однако приобретенный стеноз аортального

клапана встречается и в пожилом возрасте, в 60-70 и

даже 80 лет. В подобных случаях наиболее выраже-

но обызвествление клапана. Происхождение стеноза

в этих случаях, вероятнее всего, не ревматическое, а

атеросклеротическое. Нередко в случаях приобретен-

ного стеноза аортального клапана вместо трехствор-

чатого клапана находят всего лишь 2 створки с двумя

комиссурами. Видимо, наличие подобного анатоми-

ческого варианта предрасполагает к развитию вос-

палительных процессов.

С физиологической точки зрения стеноз аор-

тального клапана представляет собой значительное

препятствие на пути оттока из левого желудочка.

Чем больше степень сужения, тем больше градиент

систолического давления, который поддержи вается

между левым желудочком и аортой, нередко превы-

шая 100 мм рт. ст.

Клиническая диагностика стеноза аортального

клапана не представляет особых сложностей. Во вто-

ром межреберье справа от края грудины выслушива-

ется громкий, продолжительный ромбовидный (на

фонограмме) систолический шум, проводящийся в

сторону яремной ямки и сосудов шеи. В отдельных

случаях в указанных местах пальпируется феномен

кошачьего мурлыканья. Отмечается выраженная ги-

пертрофия, а в дальнейшем и расширение левого же-

лудочка, что подтверждается данными электрокарди-

ографического и рентгенологического обследований

больного.

Определение степени стеноза аортального клапа-

на осуществляется транссептальным введением ка-

тетера в левый желудочек и измерением давления в

нем. Одновременно производят измерение давления

в аорте с помощью введенного в нее катетера или до-

вольствуются периферическим кровяным давлением,

измеряемым на верхних конечностях. На основании

разницы показателей давления между левым желу-

дочком и аортой, а также величины минутного объ-

ема можно определить степень стеноза аортального

клапана.

Операцию следует считать показанной во всех

случаях стеноза аортального клапана, поддержива-

ющего градиент давления выше 50 мм рт. ст., даже

если больной не предъявляет никаких жалоб. Дело в

том, что такие больные нередко внезапно погибают

от остановки сердца. Неизмененные коронарные ар-

терии не в состоянии обеспечивать кровоснабжение

значительно гипертрофированной мускулатуры лево-

го желудочка. При этом развивается относительная

недостаточность коронарных артерий. Несмотря

на это, сильный левый желудочек в течение продол-

жительного времени справляется с возрастающей

нагрузкой, однако, как правило, компенсировать раз

возникшую недостаточность левого желудочка ста-

новится невозможным. Поэтому при стенозе аор-

тального клапана, вызывающем у больного жалобы,

нельзя ждать появления признаков недостаточности

кровообращения, следует немедленно производить

операцию в ранней стадии заболевания.

Техника проведения операции

Производя срединную стернотомию, больного

подключают к аппарату искусственного кровообра-

щения. Пережимают восходящую часть аорты специ-

альным зажимом и центральнее зажима по перечным

разрезом вскрывают аорту. Инструментом захваты-

вают со стороны просвета аорты рубцово изменен-

ный, сморщенный, нередко сильно обызвествлен-

ный клапан и производят круговое иссечение его из

стенки аорты. Обызвествление в отдельных случаях

распространяется и на стенку аорты, поэтому необхо-

димо стремиться удалить обызвествленные участки

целиком. Искусственный клапан (см. описание раз-

личных видов клапанов в разделе о недостаточности

митрального клапана) вшивается частыми швами на

место удаленного аортального клапана (рис. 3-195).