Литтманн И. Оперативная хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

261

3

кровоснабжение головного мозга будет вполне удов-

летворительным.

С помощью специальных зажимов дуга аорты

вместе с отходящими от нее сосудами отключает-

ся от кровообращения, при этом аппарат искусствен-

ного кровообращения обеспечивает артериальной

кровью сердце, головной мозг, спинной мозг и все

висцеральные органы брюшной полости.

После этого производят резекцию аневризмы дуги

аорты и дефект аорты замещают аллотранспланта-

том. Накладывают анастомозы брахицефального

ствола, левой общей сонной артерии и левой под-

ключичной артерии с сосудистым протезом (см. рис.

3-202), параллельно этому постепенно прекращают

перфузию этих сосудов аппаратом искусственного

кровообращения.

Продолжительность подобных операций превы-

шает 10 часов, поэтому смертность при них

очень

высока. Однако в настоящее время на земном шаре

проживает несколько человек, перенесших эту опе-

рацию.

Аневризмы нисходящего (грудного)

отдела аорты

Подобные аневризмы обычно имеют веретенооб-

разную форму и нередко образуют отростки перед

позвоночником, справа от него. Аневризма тический

мешок и отростки вызывают узурацию позвонков.

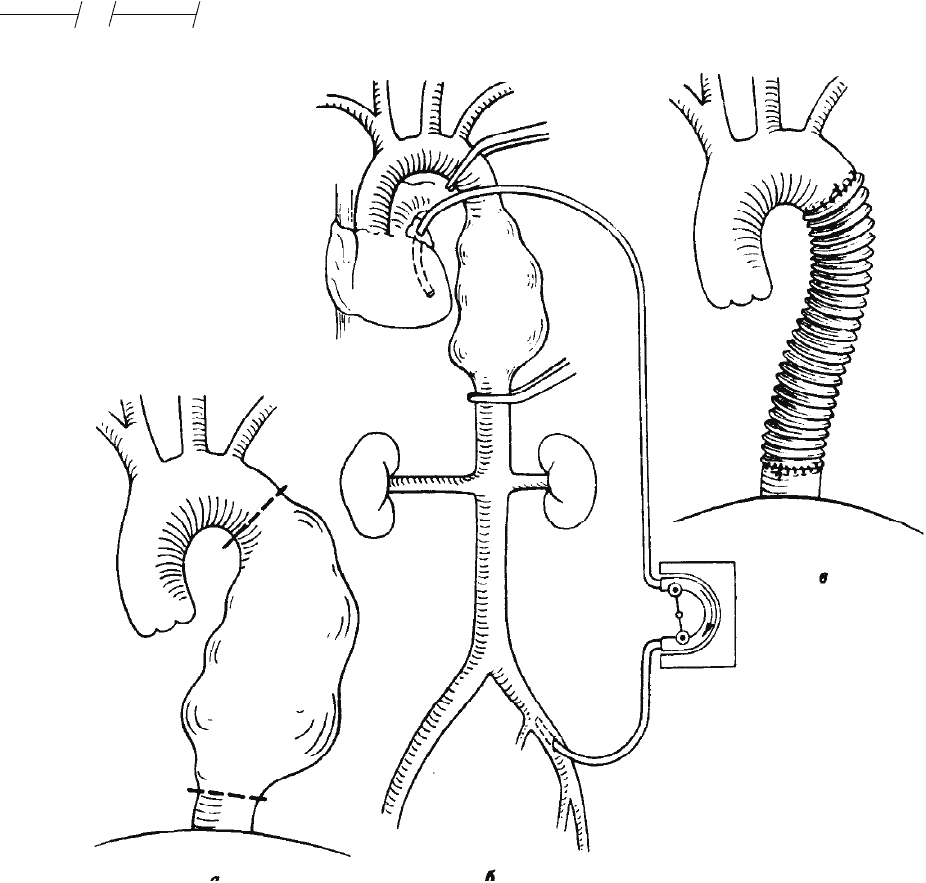

При оперативном вмешательстве по поводу по-

добных аневризм обеспечение артериальной кровью

верхней половины тела осуществляется сердцем, а

нижней — аппаратом искусственного кровообраще-

ния. После левосторонней торакотомии и вскрытия

перикарда через левое ушко в левое предсердие вво-

дят канюлю, другой конец которой подключают к

аппарату искусственного кровообращения. Оксиге-

натор при этом не нужен, так как из левого предсер-

дия отсасывается артериальная кровь. Из аппарата

искусственного кровообращения через общую бед-

ренную артерию кровь возвращают в нижнюю по-

ловину тела больного, и, таким образом, используя

артериальный насос (рис. 3-203), образуют шунт

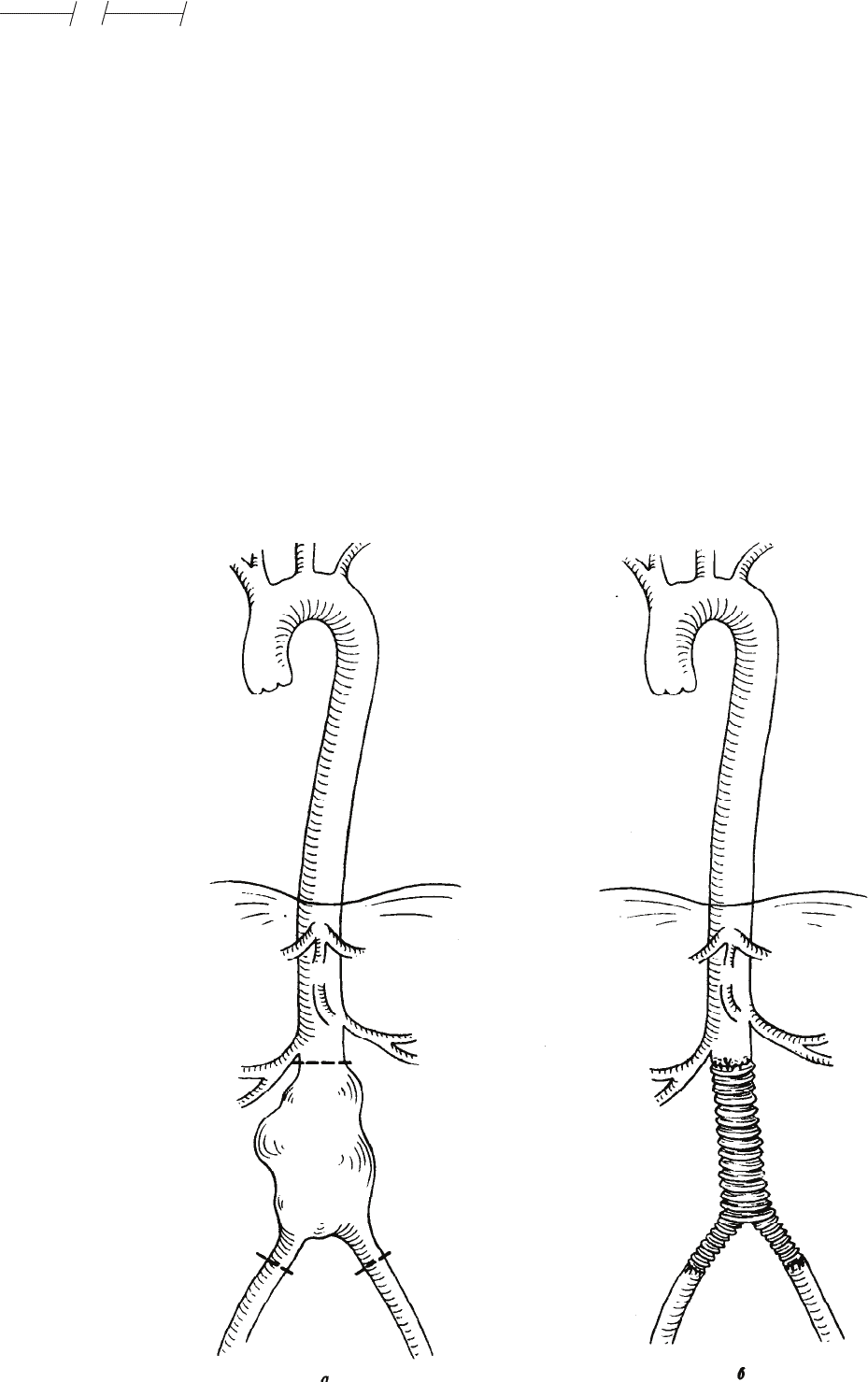

Рис. 3-203. Аневризма нисходящего отдела грудной аорты, а) Места иссечения аневризмы; б) схема обходного «bypass» шунтирования: «левое

предсердие—бедренная артерия»; в) участок аорты с сосудистым протезом из синтетического материала

262

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

между левым предсердием и бедренной артерией

(т.н. «by-pass»).

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы

из левого предсердия отсасывалось лишь количест-

во крови, необходимое для кровоснабжения нижней

половины тела, и в то же время остатка крови, пос-

тупающего в левый желудочек, было бы достаточно

для кровоснабжения верхней половины тела. Аппарат

искусственного кровообращения должен обеспечи-

вать минутный объем, составляющий приблизитель-

но 1200-1500 мл. Подобное двойное кровоснабжение

необходимо организму потому, что после отключения

аневризмы следует обеспечить кровоснабжение верх-

ней половины тела сердцем, а спинного мозга, почек

и прочих висцеральных органов перфузией, осущест-

вляемой аппаратом искусственного кровообращения.

После создания «by-pass»-шунта между левым

предсердием и бедренной артерией над и под анев-

ризмой на аорту поперечно накладывают зажимы.

Вслед за этим производят резекцию аневризмы груд-

ной аорты. При наличии аневризматических отрост-

ков справа от позвоночника нет необходимости про-

изводить радикальную резекцию, достаточно лишь

вскрыть аневризму и иссечь легко устраняемые ее

участки. На место резецированного аневризматичес-

кого мешка подшивается аллотрансплантат соот-

ветствующего диаметра и длины. Подшивание произ-

водится к оставшимся проксимальным и дистальным

участкам стенки аорты. После снятия зажимов посте-

пенно ликвидируют «by-pass»-шунт (см. рис. 3-203).

Общая летальность после резекции аневризм нис-

ходящей части (грудной) аорты зависит от возраста

больного, наличия сопутствующих заболеваний сер-

дца или гипертонической болезни, а также от опыт-

ности хирурга. По данным De Bakey, на 1000 случаев

общая летальность составляла приблизительно 10%.

Примерно такие же данные сообщают Ю. Е. Берцов,

А. В. Покровский, однако у менее опытных хирургов

летальность значительно выше.

Расслаивающая аневризма аорты Расслаивающая

аневризма аорты представляет собой отдельную но-

зологическую единицу, патологоанатомическая сущ-

ность которой состоит в том, что на интиме и прибли-

зительно на половине средней оболочки образуется

трещина, через которую кровь из просвета аорты

нагнетается в толщу артериальной стенки, где возни-

кает интрамуральная гематома, разделяющая до того

единую аортальную стенку на внутренний и наруж-

ный слои.

Интрамуральная гематома, постепенно расслаивая

стенку аорты по окружности, образует внутреннюю

«трубку», состоящую из интимы и внутренней поло-

вины средней оболочки, и наружную «трубку», об-

разованную наружной половиной средней оболочки

и адвентицией. Если расслоение произошло по всей

окружности аорты, то последняя представляет собой

как бы две трубки, насаженные одна на другую. Инт-

рамуральная гематома производит расслоение стенки

аорты не только по окружности, но и распространя-

ется в проксимальном и дистальном направлениях от

места повреждения аорты.

Наружная трубка в дистальном направлении может

иметь слепое окончание. Случается, однако, что дис-

тальный конец наружной трубки также прорывается

в просвет аорты. В первом случае при аортографии

в кровь, заполняющую наружную трубку, попадает

лишь незначительное количество контрастного ве-

щества, в то время как во втором случае в обеих труб-

ках (внутренней и внешней) появляется значительное

количество контрастного вещества, так как и в той, и

в другой трубке имеется постоянный кровоток.

Поперечный разрыв интимы и половины средней

оболочки обычно встречается в двух местах. Одно из

таких типичных мест находится на несколько санти-

метров выше аортального клапана на выпуклой сто-

роне аорты. Другим таким местом является начало

нисходящей части аорты ниже устья подключичной

артерии, также на выпуклой стороне аорты.

При расслаивающей аневризме может произойти

разрыв наружной оболочки, когда интрамуральная

гематома прорывается через наружную часть средней

оболочки и адвентицию. При этом, в зависимости от

локализации разрыва, происходит кровоизлияние в

полость перикарда с внезапным развитием тампо-

нады сердца и гибелью больного. Кровоизлияние в

средостение сопровождается симптомами сдавлива-

ния расположенных в нем крупных артериальных и

венозных сосудов. Кровоизлияние возможно также

в свободную плевральную полость, а при распро-

странении гематомы на брюшной отдел аорты — и в

брюшную полость.

Чаще всего расслаивающая аневризма аорты

встречается в относительно молодом возрасте, у

больных от 20 до 40 лет и, в виде исключения, у по-

жилых. Наиболее частой причиной возникновения

расслаивающей аневризмы аорты является синдром

Marfan, характерными признаками которого призна-

но считать высокий рост, астеническое телосложение

и арахнодактилию. Причиной образования расслаи-

вающей аневризмы при этом синдроме является деге-

нерация средней оболочки аорты, т.н. кистозный не-

кроз средней оболочки (Erdheim). В возникновении

расслаивающей аневризмы у пожилых больных при-

близительно в 50% всех случаев важную роль играет

гипертензия. Этиологическим фактором может быть

коарктация аорты и поддерживаемая ею гипертензия

верхней половины тела, а также беременность. Ате-

росклероз и сифилис, по всей вероятности, не явля-

ются причиной возникновения расслаивающей анев-

ризмы аорты, даже у больных пожилого возраста.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

263

3

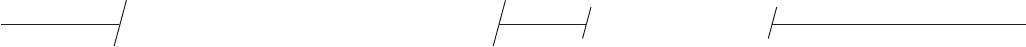

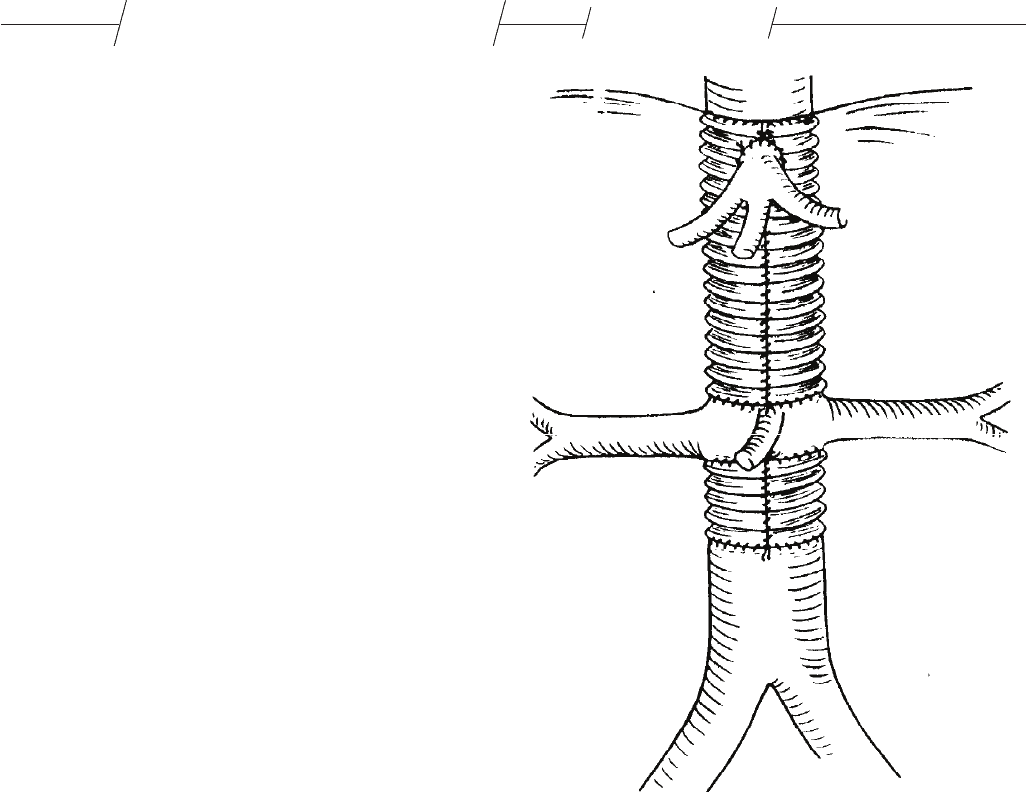

Различают три вида расслаивающих аневризм

аорты (рис. 3-204):

а) расслоение распространяется на восходящую

часть аорты и начальный отдел дуги аорты (чаще все-

го при синдроме Marfan);

б) расслоение начинается около аортального коль-

ца и распространяется до или даже ниже диафрагмы;

в) расслоение начинается ниже устья левой под-

ключичной артерии и распространяется ниже диа-

фрагмы; этот вид аневризм встречается чаще всего.

Клинически различают острую, подострую и хро-

ническую формы. Чаще всего встречаются острые

формы: 80% всех больных с расслаивающей аневриз-

мой аорты погибает в первую неделю заболевания.

Лишь приблизительно в 10-15% случаев заболевания

аневризма становится хронической, а в исключитель-

ных случаях после тромбирования интрамуральной

гематомы больной может спонтанно выздороветь.

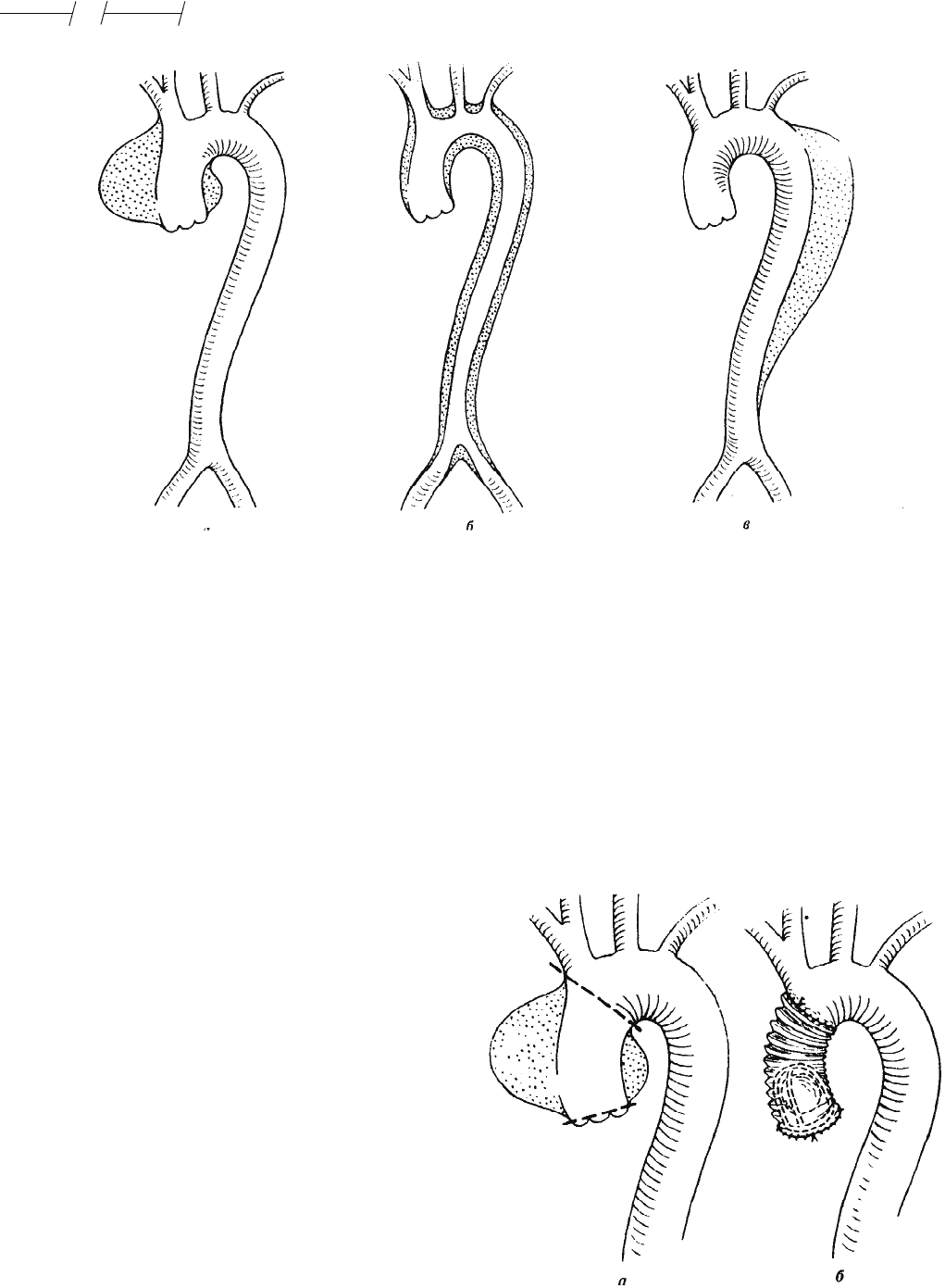

Хирургическое лечение расслаивающей аневризмы

аорты представляет собой весьма сложную задачу.

Оперативное вмешательство по поводу вышеупомя-

нутого вида расслаивающих аневризм типа а) следу-

ет производить, как и при простой, не расслаиваю-

щей веретенообразной аневризме восходящей части

аорты и ее дуги. Больного подключают к аппарату

искусственного кровообращения, затем производят

резекцию аневризмы и замещение дефекта аорты

соответствующим по величине аллотрансплантатом.

При наличии сопутствующей недостаточности аор-

тального клапана производят вшивание в аорту ис-

кусственного клапана (рис. 3-205).

При аневризмах типа б) (см. выше) может возник-

нуть необходимость экстренной операции. Доступ к

восходящей части аорты обеспечивается срединной

стернотомией, после чего больного подключают к

аппарату искусственного кровообращения. В началь-

ном отделе восходящей части аорты поперечным раз-

резом пересекают аорту и как в проксимальной, так и

дистальной ее частях подшивают внутреннюю стенку

к наружной, создавая единую стенку аорты. Вслед за

этим наложением швов соединяют обе культи аорты.

После операции интрамуральная гематома, распо-

ложенная в закрытой полости, постепенно тромбиру-

ется, а затем следует организация тромба и излечение.

Рис. 3-205. Метода» хирургического лечения расслаивающей анев-

ризмы аорты типа «а», а) Иссечение аневризматического участка

аорты; б) замещение дефекта аорты сосудистым протезом из синте-

тического материала и вшивание искусственного клапана типа Starr

- Edwards

Рис. 3-204. Три вида расслаивающих аневризм аорты (а-в)

264

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

При аневризмах типа в) оперативное вмешатель-

ство соответствует таковому при веретенообразных

аневризмах нисходящего отдела грудной части аорты.

Если расслоение распространяется ниже диафрагмы,

то производят резекцию грудной части аорты на куль-

те, расположенной над диафрагмой, сшивают между

собой внутреннюю и наружную стенки, а затем за-

мещают образовавшийся дефект, подшивая верхнюю

часть алло-трансплантата к сохраненной стенке аор-

ты, а нижнюю — к этой сшитой культе.

De Вакеу до 1974 года произвел 226 операций по

поводу расслаивающей аневризмы аорты; при этом

общая летальность составляла 12%, что является

отличным достижением. Необходимо напомнить,

что менее опытные хирурги пытаются «исправить»

расслаивающую аневризму аорты консервативными

методами лечения. Сущность этого лечения состоит

в том, что пытаются стойко нормализовать артери-

альное давление и поддерживать его на уровне 80 мм

рт. ст. Однако результаты подобного лечения весьма

сомнительны, кроме того, оно противопоказано при

нарушениях мозгового кровообращения.

Аневризмы торакоабдоминальной

части аорты

Подобные аневризмы начинаются от нисходяще-

го отдела грудной части аорты и распространяются

в брюшную полость. Значение такой локализации

аневризм велико, так как в этом месте от аорты от-

ходят крупные пристеночные и висцеральные ветви,

снабжающие кровью весьма чувствительные к ги-

поксии спинной мозг, почки, а также печень и желу-

дочно-кишечный тракт.

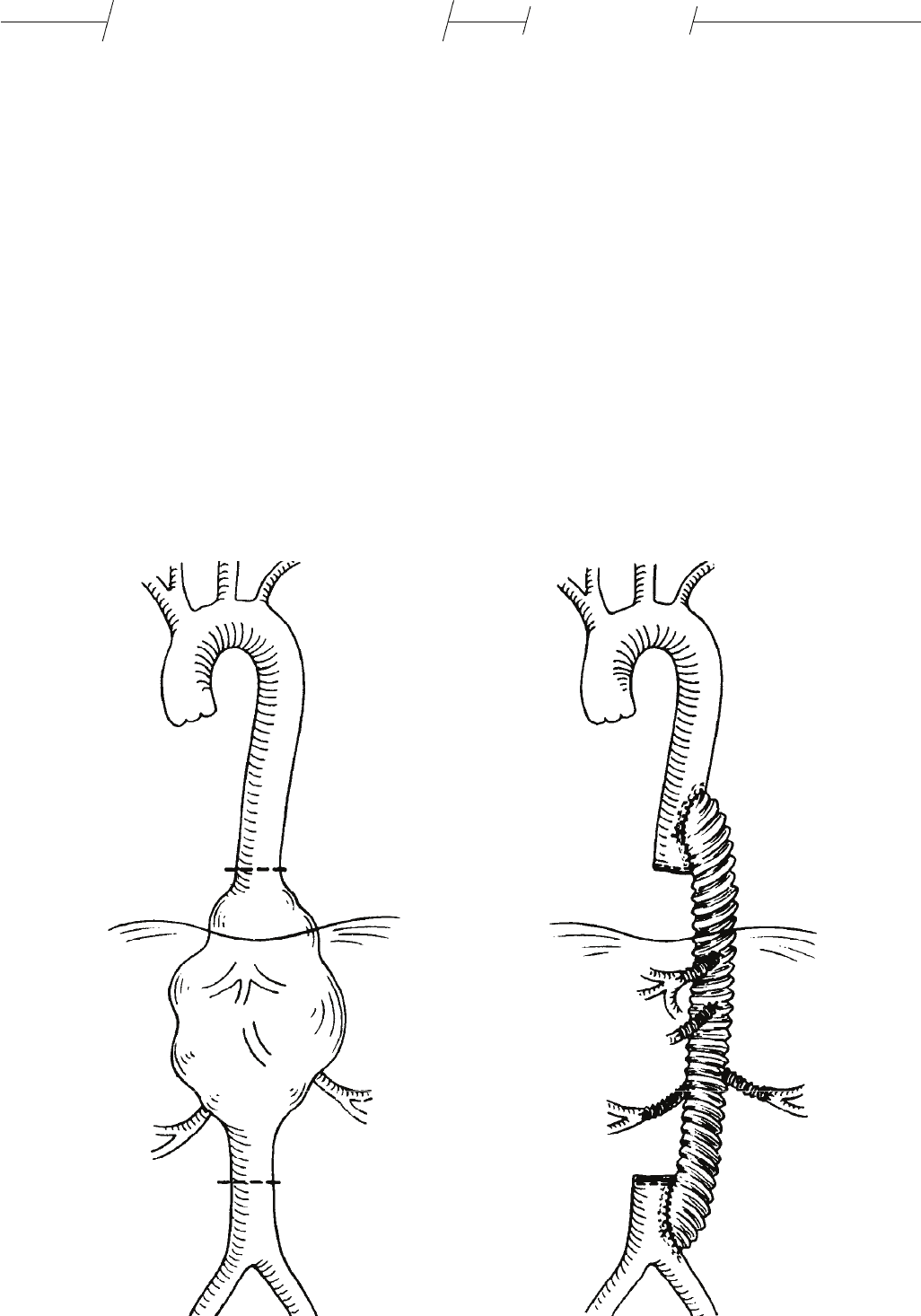

Сущность оперативного вмешательства состоит в

следующем. После торакотомии в левом VII межре-

берье пересекают реберную дугу и производят пол-

ную срединную лапаротомию. Вслед за этим рассе-

кают диафрагму до аорты и, сместив органы брюш-

Ряс. 3-206. Аневризма торакоабдомннального отдела аорты, а) Места иссечения аневризмы; б) окончательное хирургическое вмешательство

а б

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

265

3

ной полости вправо, пытаются ретроперитонеально

подойти к аневризме и расположенным над ней и под

ней интактным участкам аорты. На эти интактные

участки выше и ниже аневризмы накладывают зажи-

мы Salinsky, с помощью которых часть аорты танген-

циально отключается от кровообращения.

Отключенный таким образом участок аорты вскры-

вается продольным разрезом и между ин тактными

(проксимальным и дистальным) участками аорты с

помощью обходного аллотрансплантата образуют

шунт (by-pass) (рис. 3-206). Если вслед за этим с аорты

снять зажимы Satinsky, то кровь из проксимального от-

дела аорты будет поступать в дистальный отдел через

обходной алло трансплантат (шунт). Крупные висце-

ральные ветви аорты (чревная, верхняя брыжеечная,

почечные артерии) по очереди анастомозируются с

протезом (см. рис. 3-206). Одновременно локальной

гипотермией или регионарной перфузией органов

живота следует предотвратить развитие их гипоксии.

De Вакеу до 1974 года произвел 169 резекций

аневризм торакоабдоминальной части аорты; при

этом общая смертность составляла 20%, что следует

признать исключительно высоким достижением. Хо-

рошие результаты опубликованы А. В. Покровским.

Общая летальность, по данным менее опытных хи-

рургов, составляет, по крайней мере, 50%.

Аневризма подпочечного отдела аорты

Операции по поводу этого вида аневризм пред-

ставляют собой наименее сложную задачу. Доступ

— срединная лапаротомия от мечевидного отростка

до лобка. По вскрытии брюшной полости кишечник

отодвигают вправо и выделяют интактную или поч-

ти неизмененную часть аорты, расположенную над

аневризмой, в непосредственной близости и несколь-

ко ниже устья почечных артерий. Следует соблюдать

Рис. 3-207. Аневризма инфраренального участка аорты, а) Места иссечения аневризмы; б) Y-образный сосудистый протез

266

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

осторожность, так как в этом месте перед аортой про-

ходит левая почечная вена, идущая от левой почки к

нижней полой вене, расположенной справа от аорты.

Иногда дистальная часть аневризмы располагается

над бифуркацией аорты; значительно чаще, однако,

она распространяется на общие подвздошные арте-

рии. В подобных случаях дистальные зажимы накла-

дывают на эти сосуды (рис. 3-207). Этот вид операции

не требует ни применения аппарата искусственного

кровообращения, ни прочих методов экстракорпо-

ральной перфузии. После наложения зажимов вни-

зу и вверху аневризму аорты вскрывают продольным

разрезом. На этом этапе операции из аневризмы через

позвоночные артерии еще может возникнуть кровоте-

чение. Лучше всего в целях предотвращения кровоте-

чения ушить просветы этих сосудов наложением со

стороны просвета аорты Z-образных швов.

Стенку аневризмы иссекают, по мере возможнос-

ти, к радикальной резекции не стремятся. Следует

проявлять особую осторожность справа от аорты, где

стенка аневризмы может прочно срастись со стенкой

нижней полой вены. В этом месте стенку аневризмы

сохраняют во избежание повреждения полой вены.

После остановки кровотечения и частичной или пол-

ной резекции стенки аневризмы производят замеще-

ние дефекта аорты протезом. Обычно с этой целью

используют У-образный протез, вшиваемый на место

резецированного участка аорты. После снятия зажи-

мов вновь восстанавливается кровоток в направлении

нижних конечностей (см. рис. 3-207). Остановка кро-

вообращения в органах таза и в нижних конечностях

на 1-2 часа не влечет за собой каких-либо последс-

твий и не вызывает симптомов, характерных для син-

дрома сдавливания.

Общая летальность подобных операций при усло-

вии достаточной опытности хирурга составляет при-

близительно 5%.

Хирургическое лечение аневризм восходящей час-

ти аорты, дуги аорты и торакоабдоминального отдела

аорты представляет собой очень сложную задачу. Про-

должительность подобных операций нередко составля-

ет 12-14 часов, и поэтому их относят к числу наиболее

сложных хирургических вмешательств. Не случайно,

что смертность при этих операциях достигает при-

близительно 50%, даже у специалистов по сосудистой

хирургии. В целях понижения летальности пытались

разработать и более простые методы операций.

Так, например, Robicsek добился отличных ре-

зультатов методом укрепления аневризматически

измененного участка торакоабдоминальной аорты.

Сущность метода состоит в том, что протез соот-

ветствующей формы, обеспечивающий свободное

прохождение ветвей аорты, в виде «жилета» натя-

гивается на аневризматически измененную аорту и

спереди ушивается.

Рис. 3-208. Наложение «жилета» из синтетического материала на то-

ракоабдоминальный аневризматически измененный участок аорты

Тем самым «жилет» как бы затягивается, давая опо-

ру аневризме; при этом последняя уменьшается в раз-

мерах и уже не в состоянии распространяться. Преиму-

щество этой операции заключается в том, что отпадает

необходимость вскрывать просвет аорты (рис. 3-208).

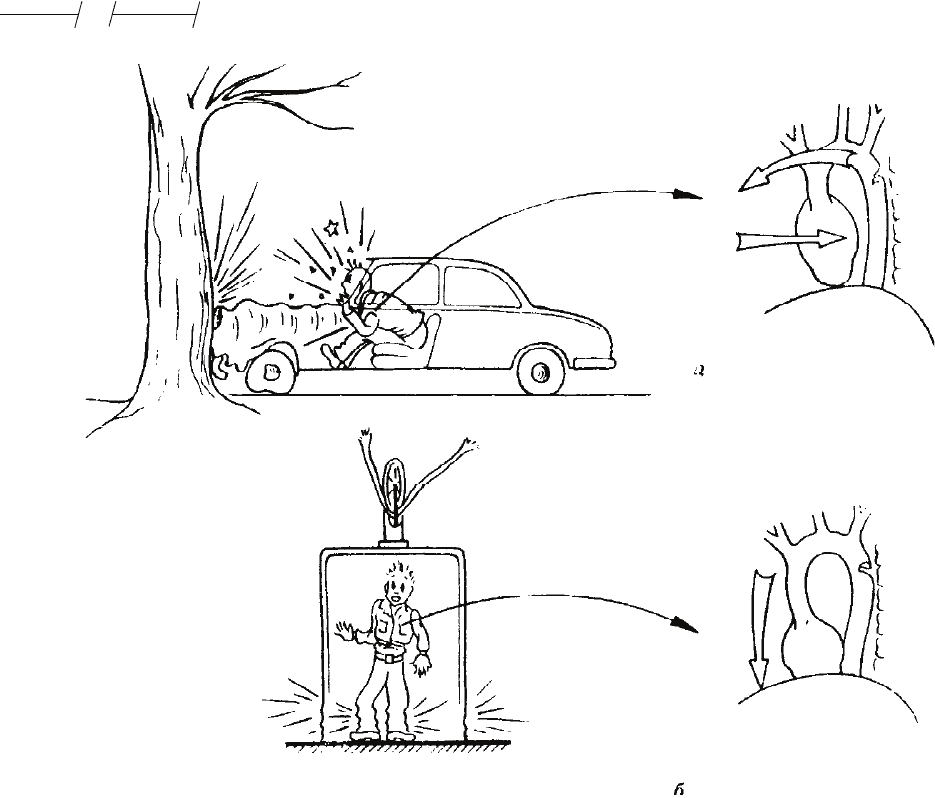

Децелерационный синдром

(травматическая аневризма

пограничного отдела дуги аорты и

нисходящей части аорты)

При автомобильной катастрофе, падении лифта

или кабины подвесной дороги, при авиационной ка-

тастрофе вследствие резкого торможения, вызван-

ного столкновением, помимо прочих повреждений,

нередко у пострадавших развивается травматическое

повреждение пограничного отдела дуги аорты и нис-

ходящей части аорты (рис. 3-209). Сердце по инерции

всей своей массой устремляется в направлении дви-

жения тела и вследствие рывка происходит разрыв

в области дуги аорты, несколько выше места отхож-

дения межреберных артерий в относительно менее

фиксированном участке аорты.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

267

3

Разрыв, как правило, образуется в области истму-

са, на уровне артериальной связки, ниже места от-

хождения левой подключичной артерии, чаще всего

на задней стенке аорты. Одним из первых в Совет-

ском Союзе об успешной операции при такого рода

травме в 1962 году сообщил М. Н. Аничков.

Величина повреждения аорты зависит от степени

децелерации. При незначительном разрыве интимы

есть время для образования аневризмы. При полном

разрыве как интимы, так и медии образуется субад-

вентициальная гематома, которая постепенно рас-

пространяется дальше. Даже полный циркулярный

разрыв интимы и медии в области перешейка аорты

необязательно вызывает немедленную гибель пост-

радавшего, так как место поражения аорты прикры-

то плотной адвентицией и плеврой. Гематома опре-

деленной величины и сопротивление окружающих

тканей некоторое время задерживает кровотечение.

Благодаря этому временно состояние пострадавшего

может быть относительно удовлетворительным.

Более половины пострадавших погибает в пер-

вые 30 минут после травмы. Если больной не погиб

в первые 2 часа после травмы, то есть надежда, что

он останется в живых. Лишь быстрая диагностика

и квалифицированная хирургическая помощь в состо-

янии спасти пострадавшего. Шок и сопутствующие

травматические повреждения нередко сглаживают

симптоматику травматической аневризмы аорты,

поэтому при каждом случае децелерации, а также в

случаях значительных травматических повреждений

грудной клетки, следует искать симптомы травмати-

ческой аневризмы аорты. Наличие гемоторакса не яв-

ляется специфическим диагностическим симптомом,

так как он может быть вызван целым рядом повреж-

дений.

Существенным симптомом является загрудинная

боль и боль в спине, а также признаки смещения тра-

хеи и сдавливания пищевода (дисфагия). Сдавлива-

ние гематомой симпатических волокон вызывает син-

дром Homer, а сдавливание левого возвратного нерва

ведет к появлению хрипоты. Вследствие возрастания

медиастинального давления возможно развитие син-

дрома верхней полой вены.

Весьма часто на левой и правой верхних конеч-

ностях определяется неодинаковое артериальное

давление. Субадвентициальная гематома, сдавливая

перешеек аорты, вызывает симптомы, напоминаю-

щие симптомы коарктации аорты: между верхней и

нижней половинами тела отмечается различие пока-

зателей пульса и артериального давления.

Рис. 3-209. а) Механизм развития децелерационного синдрома при фронтальном столкновении и о) при вертикальном падении

268

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

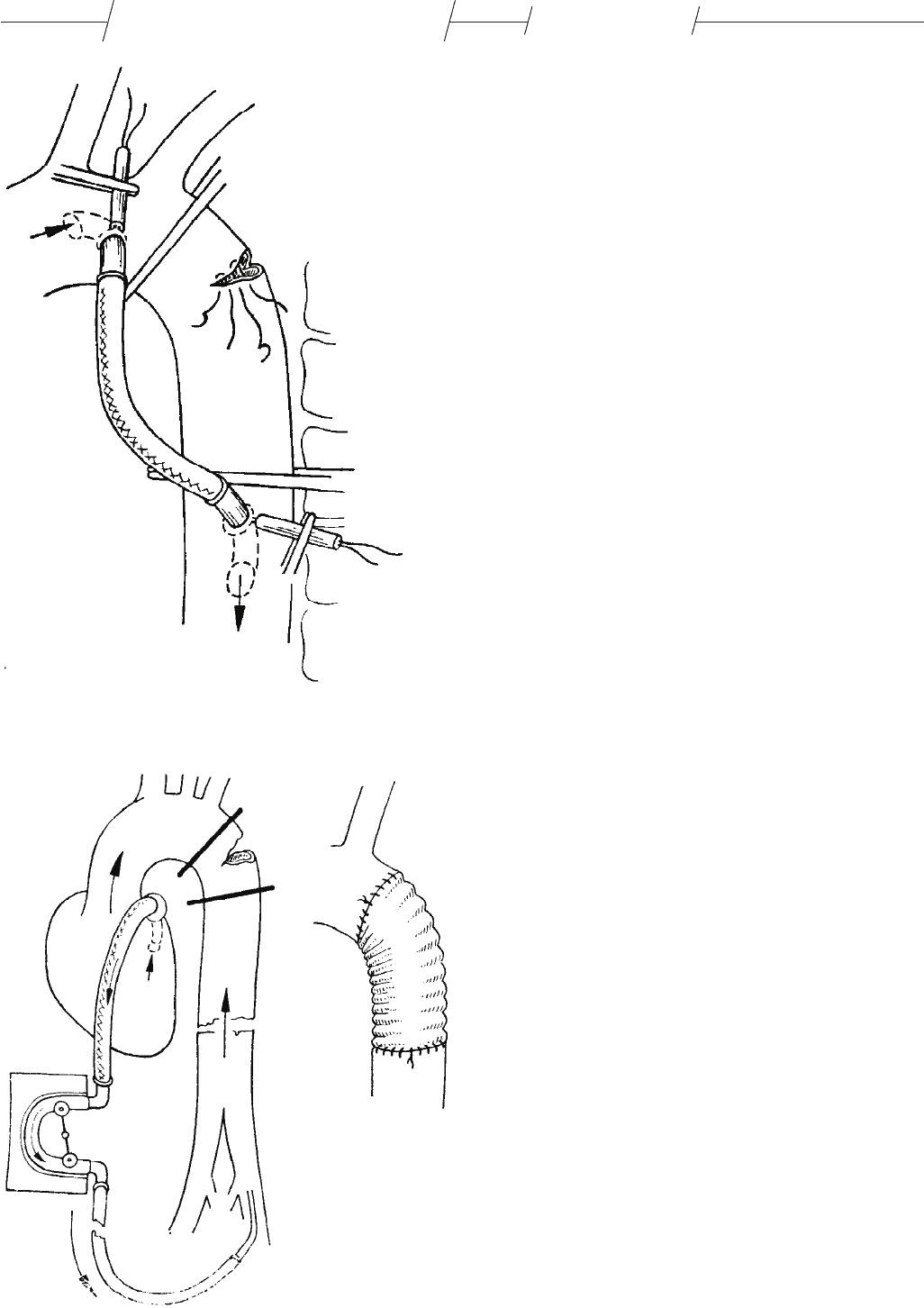

Рис. 3-210. Временное решение при разрыве аорты, вызванном де-

целерационным синдромом. Кровь, минуя отключенный участок, через

обходной шунт поступает в дистальные отделы аорты

Рис. 3-211. Лечение разрыва аорты, вызванного децелерационным

синдромом, с помощью аппарата искусственного кровообращения и со-

судистого протеза из синтетического материала

Расширение аорты, смещение трахеи, сдавлива-

ние пищевода, отмечающиеся при простом рентге-

нологическом исследовании, наряду с затемнением

тени левого легкого, вызванным гемотораксом, явля-

ются патологическими симптомами децелерационно-

го синдрома. т.н. «немой» разрыв аорты может быть

выявлен спустя несколько недель после травмы при

простом рентгенологическом исследовании в виде

аневризмы размером с головку младенца.

Аортография в острой стадии аневризмы небезо-

пасна. Она требует особой осторожности и полной

операционной готовности.

Не в каждом случае целесообразно доставлять

больного с травматической аневризмой в отдаленные

хорошо оснащенные специализированные медицин-

ские учреждения. Экстренное хирургическое вме-

шательство в хирургическом отделении, имеющем

опыт в области сосудистой хирургии, оправдано ви-

тальными показаниями. Операцию следует считать

показанной лишь в том случае, если пострадавшему

угрожает опасность массивного кровотечения.

Отключение поврежденного участка грудной аор-

ты на 20 минут и более вызывает необратимые пора-

жения спинного мозга, а на 30 минут и более — не-

обратимые поражения почек и печени. Этим обсто-

ятельством объясняется необходимость обеспечения

кровообращения дистальных участков аорты и всей

нижней половины тела на период отключения аорты.

Экстралюминальное шунтирование осуществля-

ется с помощью протеза, изготовленного из силико-

низированной синтетической трубки, двух канюлей

из синтетического материала и одного вентиля для

удаления воздуха диаметром не менее 10 мм. Подоб-

ный вид шунтирования не требует применения гепа-

рина, так как кровь в шунте не свертывается.

Пострадавшему, лежащему на правом боку, произ-

водят левостороннюю постеролатеральную торако-

томию в четвертом межреберье. Вслед за этим отса-

сывают из грудной полости жидкую кровь и сгустки

крови. На 10 см выше и ниже места разрыва аорты,

используя 2/0 атравматические нитки, на аорту на-

кладывается по 2 кисетных шва, концы которых про-

тягиваются в резиновую или синтетическую трубку

длиной приблизительно 10 см.

Около верхнего кисетного шва на аорту накла-

дывается боковой зажим, на отключенном участке

образуют отверстие длиной 8 мм, а затем по мере

снятия зажима вводят в аорту канюлю в централь-

ном направлении. Другой конец шунта с помощью

таких же мероприятий вводят в нисходящую аорту в

периферическом направлении. С помощью вентиля

из шунта удаляют воздух, несколькими швами фик-

сируют его к стенке аорты, а затем восстанавливают

кровоток (рис. 3-210).

После наложения зажимов и пережатая аорты

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

269

3

выше и ниже места разрыва можно приступить к

реконструкции. Мелкие разрывы ушиваются. Края

более крупных разрывов иссекаются, а затем обра-

зовавшийся дефект аорты ликвидируют с помощью

синтетического лоскута в виде лаврового листка.

При почти полном поперечном разрыве аорты с не-

ровными краями производят резекцию поврежден-

ного участка аорты, а затем замещают дефект аорты

синтетическим протезом соответствующего размера

с анастомозом по типу «конец в конец».

После окончания реконструкции приступают к

завершающему этапу операции. После тщательной

аспирации воздуха из зоны операции постепенно

снимают зажимы. Производят это следующим обра-

зом: захватив протез, рассекают фиксирующие швы

и, наложив боковые зажимы на аорту с двух концов

шунта, резким движением удаляют канюлю. Оба от-

верстия, образовавшиеся вследствие аортотомии,

ушивают непрерывными швами. После гемостаза и

тщательного туалета грудной полости обеспечивают

постоянную аспирацию содержимого плевральной

полости или средостения в зависимости от операци-

онного доступа.

Аневризма дуги аорты и нисходящей части аорты,

имеющая децелерационное происхождение и возник-

шая у пострадавшего несколько недель или месяцев

тому назад, может не проявляться в виде клинических

симптомов. В таком случае больной производит впе-

чатление совершенно здорового человека, аневризма

не требует экстренного вмешательства, ее лечение

входит в задачу специализированного отделения сер-

дечно-сосудистой хирургии.

Сущность операции в таких случаях состоит в

следующем. После левосторонней торакотомии, ис-

пользуя аппарат искусственного кровообращения,

образуют шунт между левым предсердием и цен-

тральным участком левой общей бедренной арте-

рии (см. стр. 267). Наложив зажимы на аорту выше

и ниже аневризмы, кровообращение в направлении

нижней половины тела обеспечивают через левую

бедренную артерию.

Травматическое повреждение аорты устраняют

обычно применяемой в хирургии сосудов техникой

наложения швов. После реконструкции стенки аорты

обходной шунт удаляют (рис. 3-211).

Лечение нарушений ритма

и проводимости сердца

электростимуляцией

Сердце располагает собственной системой, в

которой вырабатываются и проводятся импульсы

к сокращению сердечной мышцы. Синусовый узел

расположен рядом с местом впадения верхней полой

вены. В нормальных условиях он является «водите-

лем ритма». Из синусового узла импульсы, природа

которых пока еще не совсем ясна, по стенке предсер-

дия поступают к узлу Ашофа-Тавары, а затем по пуч-

ку Гиса и его двум разветвлениям — к желудочкам.

В нормальных условиях импульсы, идущие от сину-

сового узла, сначала вызывают сокращение предсер-

дий, а затем через 16-20 сотых секунды — сокраще-

ние желудочков.

Вся проводящая система сердца обладает спо-

собностью вырабатывать импульсы. Импульсы, воз-

никающие в расположенных ниже синусового узла

участках проводящей системы, вызывают более

редкие сокращения сердца. Так, частота сердечных

сокращений при возникновении импульсов в раз-

ветвлениях пучка Гиса не превышает 30-40 в мин.

Импульсы, возникающие в верхних участках прово-

дящей системы, подавляют импульсы, исходящие из

участков, расположенных ниже. Этим объясняется,

что в нормальных условиях синусовый узел, облада-

ющий наибольшей частотой образования импульсов,

подавляет все нижележащие центры образования им-

пульсов проводящей системы. В этом случае ритм

сокращения сердца — синусовый.

Различные заболевания могут вызвать нарушение

ритма образования и проведения импульсов. Воз-

можность раздражения электрическим током любого

участка сердца уже давно известна, однако врачебная

практика использует эту возможность лишь с 1952

года. Устройство, вырабатывающее электрические

импульсы, способные раздражать сердечную мыш-

цу, называют «расе maker» («делающий шаги», —

искусственный водитель ритма).

В 1952 году Zoll, укрепив на стенке грудной клет-

ки в области сердца 2 плоских электрода, соединил

их с генератором водителя ритма. Электрический ток

проникал через грудную клетку и сердце. Большого

прогресса в терапии «водителем ритма» в 1958 году

добились Furman и Robinson, которые разработали

специальный электрод. Этот электрод внутривенно

вводится в правый желудочек, а его наружный конец

соединяется с «водителем ритма». Дальнейший шаг

вперед представлял собой имплантируемый ртут-

нокамерный «водитель ритма» на транзисторах,

который сконструировал в 1960 году Chardack в со-

трудничестве со специалистами различных крупных

предприятий.

Вопросами теории и практики лечения «водите-

лем ритма» в Венгрии занимались главным образом

Sarkozy, Solti, Z. Szabo и Vildgi. Первую имплантацию

«водителя ритма» в Венгрии произвел Sarkozy. Боль-

шое число длительных наблюдений за больными с им-

плантированными «водителями ритма» в СССР име-

ют клиники Ю. Ю. Бредихиса, Н. М. Амосова, Б. В.

Петровского, А. А. Вишневского, В. И. Бураковского.

270

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Устройство «водителя ритма»

В настоящее время имеется несколько типов «во-

дителей ритма», которые применяются в различных

целях.

Два основных составных элемента «водителя рит-

ма» — генератор и электрод. Генератор представ-

ляет собой сложную электрическую и электронную

систему, заключенную в корпус, выполненный из во-

донепроницаемого синтетического материала, не чу-

жеродного окружающим тканям. В задачу аппарата

входит выработка электрического тока, его подача в

виде импульсов. Ток, вырабатываемый генератором,

доставляется к сердцу по внутривенному или мио-

кардиальному электроду.

Большинство применяемых генераторов пред-

ставляют собой ртутнокамерные батареи, выраба-

тывающие напряжение 6-10 в. Продолжительность

работы этих батарей, однако, весьма непродолжи-

тельна и составляет всего лишь 2,5-3 года. Поэтому

в последнее время осуществляются попытки созда-

ния систем, обладающих большим запасом энергии.

Большие надежды возлагались на атомные батареи.

Продолжительность работы подобных батарей 10-15

лет. Однако даже столь незначительное количество

радиоактивного вещества оказалось опасным с точ-

ки зрения загрязнения окружающей среды, поэтому

«водители ритма», использующие плутоний, не по-

лучили распространения. В последнее время ведутся

экспериментальные работы в целях замены ртутных

камер новым источником энергии — йодистым ли-

тием.

Имеющиеся в «водителях ритма» полупроводники

позволяют подавать электрический ток, вырабатыва-

емый генератором, не непрерывно, а в виде импуль-

сов. Отдельные импульсы продолжаются очень ко-

роткое время: приблизительно одну тысячную долю

секунды. Электронное устройство определяет про-

должительность каждого отдельного импульса и ин-

тервал между двумя импульсами (т. е. частоту серий

импульсов). Различием вышеизложенных парамет-

ров определяется тип «водителей ритма». Различают

следующие основные типы «водителей ритма».

1. 1. Асинхронный (компетитивный) «водитель

ритма». Аппарат обеспечивает подачу им-

пульсов определенной силы тока и частоты

(обычно 70/мин), окончательно установлен-

ных заводом-изготовителем. Недостатком

асинхронного «водителя ритма» является то

обстоятельство, что он направляет электричес-

кий импульс к сердцу даже в том случае, если

предварительно сердце сократилось под дейс-

твием собственного импульса, исходящего из

предсердия. В подобных случаях наблюдается

нарушение сократительной деятельности же-

лудочков, ощущение сердцебиения, аритмия,

не представляющие, однако, опасности.

Предсердный синхронный (некомпетитивный)

2.

«водитель ритма». Это устройство снима-

ет импульсы, идущие по предсердию, усили-

вает их и с опозданием в 16 сотых долей се-

кунды возвращает желудочкам. По сути дела,

это устройство выполняет назначение пучка

Гиса, проводя импульсы от предсердий к же-

лудочкам. Известно, что в нормальных усло-

виях частота пульса меняется соответственно

физической и психической нагрузке. При ат-

риовентрикулярной блокаде, несмотря на то,

что образование импульсов в синусовом узле

меняется соответственно нагрузке, это изме-

нение не может отразиться на деятельности

желудочков, продолжающих ритмично сокра-

щаться с пониженной постоянной частотой.

Синхронный «водитель ритма» позволяет ус-

транить это нарушение проводимости сердца.

Другим преимуществом синхронного «води-

теля ритма» является его способность прекра-

тить соперничество (компетицию) между собс-

твенными импульсами больного и импульсами

«водителя ритма». Подобные устройства, т.н.

«водители ритма» Atricon имплантируются,

как правило, лишь молодым больным с врож-

денной атриовентрикулярной блокадой. Такие

больные, имеющие нормально функционирую-

щий синусовый узел, становятся способными

отвечать на различные нагрузки соответствую-

щей частотой желудочковых сокращений.

«R-подавляющий водитель ритма».

3. Этот т.н.

электростимулятор готовности чувствителен к

зубцам R ЭКГ, образуемым желудочками. Ап-

парат имеет устройство, обеспечивающее вы-

работку импульсов определенной частоты. При

замедленном ритме сокращений желудочков

это устройство функционирует как асинхрон-

ный «водитель ритма». Однако в том случае,

если собственная частота сокращений желудоч-

ков превысит установленную аппаратом часто-

ту, чувствительный контур генератора пульса

отключает «водитель ритма». При уменьшении

частоты сокращений желудочков ниже установ-

ленного уровня «водитель ритма» вновь начина-

ет посылать электрические импульсы к сердцу.

Таким образом, подобный «водитель ритма»

располагает электрическим током, находящим-

ся как бы в состоянии готовности, выжидает, ра-

ботает ли сердце или нет. Однако внешние элек-

трические источники могут воздействовать

на работу «R-подавляющего водителя ритма».

Импульсы, идущие от внешних источников

электричества, улавливаются «водителем рит-