Мильман В.Э. Мотивация творчества и роста: Структура. Диагностика. Развитие

Подождите немного. Документ загружается.

31

сознание и неподвластного ему либидо, с одной стороны, и цензурой сознания – служанки

общества, с другой.

Представители неофрейдизма, социального психоанализа (А.Адлер, К,Хорни,

Г.Салливен, Э.Фромм) описали страдающего от социальных неустройств представителя

средних слоев буржуазного общества – человека, пытающего преодолеть свои комплексы в

компенсации, бегущего от «негативной свободы», стремящегося освободиться от пут «ко-

ренной тревоги», пытающегося приобщиться к социальному чувству общности и не нахо-

дящего возможности проявить свои глубоко запрятанные социальные чувства и устремле-

ния в окружающей действительности.

В целом же, психоаналитическая теория естественным образом обращена на "стра-

дающую, обусловленую и ограниченную" часть человеческого существа, то есть, на потре-

бительную сторону его существования.

Действительно, основное поведение человека, отраженного в психоаналитической

концепции, основано на гомеостатическом принципе поведения. Основные устремления

этой личности связаны с потребностями, группирующимися вокруг ее базального биологи-

ческого ядра. В ортодоксальном психоанализе З.Фрейда побудительная основа воплощает-

ся в потребности продолжения рода – либидо, в реализации которой отчетливо проводится

принцип редукции напряжения. Характерно, что самая, может быть, производительная в

биологическом смысле функция продолжения рода рассматривается в психоанализе, по

существу, как процесс явно потребительного характера. В борьбе тенденций "Оно" и

"Сверх-Я", в которой проявления подсознательного "Оно" отражают реальное существо

индивида, отражаются попытки гомеостатического разрешения индивидуальных потреби-

тельных тенденций, входящих в противоречие с установками общества. Детерминация по-

ведения отчетливо тяготеет к каузально-потребностному началу; изучение целенаправлен-

ного поведения в принципе не характерно для психоанализа. Для человека психоаналитиче-

ской теории характерна присущая потребительной системе ценностей действенная ориен-

тация на эмоциональные переживания. Человек в теории Фрейда в самых глубинных своих

проявлениях управляется "принципом удовольствия"; в то же время его "Я" есть истинный

очаг страха (42). С доминированием потребительной системы ценностей и постоянным

присутствием мотивации избегания неудач у такой личности связано гипертрофированное

развитие защитных механизмов.

Вот достаточно типичные проявления "психоаналитической" личности. Чувство по-

стоянного неудовлетворения, тревоги, страх, блокирующий активность. Неадекватность

самооценки и уровня притязаний; замыкание в своем "Я", ощущение изоляции от социаль-

ного окружения; чувство унижения и враждебности, проявления ревности, зависти, недове-

рия, нетерпимости. Пессимистический взгляд на будущее, бегство в эмоциональное про-

шлое, в проявления компенсации, регрессии, депрессии. В то же время - агрессивное пове-

дение, стремление к превосходству, власти, извращенные проявления во взаимоотношени-

ях. Пассивное или отрицательное отношение к труду, как к внутренней форме бегства от

одиночества и чувства неполноценности; отказ от принятия ответственности и реального

лидерства (42).

Портрет самоактуализирующейся личности "гуманистической" теории (Г.Оллпорт,

А.Маслоу, К.Роджерс, Э.Фромм и др.) списан с достигших социального благополучия и

творческих достижений представителей западного общества. В этом описании отражен че-

ловек, поднимающийся по иерархии потребностей, достигающий вершин самореализации,

то есть, возможности стать тем, кем он может быть. Это человек, представляющий собой

«открытую систему» – стремящийся устанавливать в своем развитии все более широкие и

тесные связи с окружающей средой, развивающий в себе новые потребности, отделенные

от биологического базиса. Это личность, стремящаяся к полноте и глубине "бытия", недос-

32

тупного на пути "обладания" как способа существования. Идеалом и целью развития в этой

теории является личность творческая, полная психического здоровья, находящаяся в гар-

моничных отношениях с окружающей социальной средой, руководствующаяся в своем

жизненном движении высшими человеческими устремлениями.

Таким образом, в отличие от психоаналитической концепции, "гуманистическая" пси-

хология акцентирует свое внимание на продуктивной, развивающей стороне личности, то

есть, на ее производительной направленности.

Действительно, характерная черта гуманистической личности – антигомеостатич-

ность регуляции поведения, доминирование проективно-целевого начала в формировании

системы ценностей. Следуя в этом направлении представлениям П.Жане и

К.Гольдштейна, ее творцы считают, что человек творческий, направленный на достиже-

ния, сам стремится к нарушению гомеостатического равновесия, стремится скорее к по-

вышению напряжения, чем к его редукции: это – необходимое условие творчества и роста.

В числе основных черт психически здоровой творческой личности Г.Оллпорт выделяет

следующие: активная позиция по отношению к действительности; доступность опыта

сознанию - без преломления через защитные механизмы; сопротивление равновесию, поиск

и поддержание напряжения; функциональная автономия мотивации – отвязанность, отде-

ленность ведущих побуждений личности от ее биологического ядра; устойчивость к фру-

страции. (48).В напряженных ситуациях, при затруднениях и препятствиях самоактуали-

зирующийся человек остается спокойным, доброжелательным, анализирующим. Удовле-

творение текущего интереса не ведет к его исчезновению, а скорее наоборот – способст-

вует усилению (49).

Сопоставив теоретически определенные описания личности в производительно-

потребительной парадигме с описаниями в этих глобальных личностных концепциях, нель-

зя не увидеть, что психоаналитическая концепция описывает потребительно ориентирован-

ную личность; в гуманистической психологии в качестве предмета описания и цели разви-

тия отражается личность, направленная на созидание, производство.

ВЫВОДЫ

1.Производство, распределение, обмен, потребление , представляя собой основные

экономические процессы общества, одновременно характеризуют жизнедеятельность каж-

дого отдельного человека, определяя его формы поведения и психологические черты.

2. В производительной активности установка субъекта направлена на придание пред-

мету деятельности определенной социально значимой ценности; в потребительной актив-

ности установка субъекта связывается с присвоением им индивидуально значимой ценно-

сти, заключенной в предмете. Это определяет характерные черты соответствующих систем

ценностей и способов действия.

3. Разделение и взаимодействие производительных и потребительных процессов соз-

дают все характерные виды человеческой активности - свободные и вынужденные формы

33

созидания и потребления различных человеческих ценностей; их обмен и распределение

образуют основные формы человеческого взаимодействия.

Литература.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. – Соч. т.42.

Маркс К. Капитал. – Соч. т. 23.

Мильман В.Э. Побудительные тенденции в структуре деятельности. - "Вопр.

психологии", 1982, № 3.

Мильман В.Э. Производительная и потребительная мотивации.“ Психологич.

ж-л", 1988, № 1

Мильман В.Э., Московкина А.Г. Мотивация и фрустрация у подростков. –

"Психология подростка", М. МПУ, 1993.

Николов Л. Структуры человеческой деятельности. М. 1984.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.1940.

Рейнвальд Н.И. Психология личности. М. 1978.

Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М. 1966.

Философский словарь. Ред. Фролов И.Т. М. 1980.

Фрейд З. О психоанализе. Пять лекций". М.МГУ. 1980.

Фромм Э. Иметь или быть? М.

Allport G. Pattern and growth in personality. N-Y. 1964.

Maslow A. Motivation and personality. N-Y. 1952.

.

34

Глава 3.

ПСИХОДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ.

Соотношение разных типов мотивов и психодиагностика.

В обыденном понимании мотивационные качества представляют собой то, что

Г.Оллпорт определял как личностные черты. В первую очередь это относится к мотивам-

интересам и в значительной степени - к личностным направленностям.

Поэтому психодиагностика этих качеств совершается посредством тех же методиче-

ских процедур, что личностные черты. Это, в первую очередь, прожективные и опросные

методы. Все эти методики дают свои результаты в определенных сферах и для определен-

ных целей. Все же, если мы стремимся получить достаточно полную картину мотивацион-

ной сферы личности, то возникает реальная необходимость отразить соотношение разных

слоев этой сферы - побудительных функциональных тенденций, личностных направленно-

стей и мотивов-интересов. Рассмотрим это, сопоставляя мотивационную иерархию

А.Маслоу и функциональные побудительные тенденции производительно-потребительного

характера [24,28].

Подобно тому, как направленность личности включает в себя определенные мотивы-

интересы, функциональная тенденция основывается на определенных личностных направ-

ленностях. Так, А.Маслоу рассматривает по

требности “роста” и “дефицита” в качестве

наиболее общих их выражений, объединяющих конкретные потребности в составе иерар-

хии. Их соотношение приблизительно таково, что низшие уровни иерархии - потребности в

средствах жизнеобеспечения и комфорта составляют потребности “дефицита”, а состав-

ляющие высших слоев - мотивация приобщения к социуму и самоактуализация - объеди-

няются в потребностях “роста”. В действительности, повидимому, это соотношение долж-

но иметь более сложный характер, что зависит от закономерностей образования и строения

побудительной иерархии личности.

Иерархия потребностей по А.Маслоу выглядит следующим образом:

1. Потребности жизнеобеспечения, самосохранения,

2. Мотивы комфорта и безопасности,

3. Мотивация общения, присоединения к группе,

4. Мотивы самооценки, социального статуса и престижа,

5. Потребность

в самоактуализации

Это - характерные слои иерархии, предоставляющие возможности жизнедеятельности и

развития личности; без реализации первых невозможно осуществление последующих. По

мере реализации предыдущих, и соответствующего развития личности, последующий слой

как бы накладывается на предыдущий (хотя А.Маслоу и оговаривает весь процесс целым

рядом условий). Нужно отметить, что основная критика Маслоу концентрируется именно

35

на этом моменте его концепции, так как с этой точки зрения необъяснимы примеры творче-

ских достижений и высоких социальных проявлений среди тех, кто не продвинулся в ие-

рархии удовлетворения базовых потребностей. Послойная модель действительно не дает

ответа на это.

Разрешить противоречия этого рода может модель, в которой основными составляю-

щими мотивационной сферы личности предстают относительно независимые побудитель-

ные функциональные тенденции, включающие в себя основные направленности личности.

Основное отличие этой модели от иерархии А.Маслоу связано с представлением о над-

страивании мотивов, хотя в поздних работах он сам в значительной степени отходит от не-

го.

Нельзя не признать положение о первичности базальных потребностей “дефицита”,

без реализации которых на уровне необходимости невозможно выживание и реальное лич-

ностное развитие. В то же время уровень достаточности

удовлетворения этих потребно-

стей имеет очень значительный разброс у разных людей, в разных обществах. При этом, ба-

зовые потребности и их удовлетворение могут реализовываться, начиная с некоторого

уровня параллельно с потребностями сущностного характера - потребностями “роста”.

Потому что, если принимать самоактуализацию как воплощение сущности человека в выс-

ших формах человеческой деятельности, то нужно исходить из

того, что самоактуализа-

ция личности берет начало с самых ранних уровней реализации побудительной иерархии.

Уже у ребенка происходит постоянный процесс саморазвития личности, процесс постоян-

ного внутреннего движения в предмете своей деятельности, постоянного вращивания в со-

циальное пространство человеческой деятельности. Кстати, сами базальные потребности

субъективно для ребенка не столь важны, как для взрослого - о них больше заботятся сами

взрослые. Ребенок прежде всего занят самоактуализацией.

Это основная - производительная, созидательная линия развития, рассчитанная на всю

жизнь. Одновременно и взаимоосвязанно с ней развивается жизненно необходимая, но под-

чиненная по отношению к первой линия поддержания жизнедеятельности и социального

существования. Это - потребительная, поддерживающая линия развития (которая в опре-

деленных, и весьма часто встречающихся условиях, может становиться доминирующей,

основной, подчиняющей себе основные интересы и усилия субъекта).

В том срезе, который сделан А.Маслоу, эти линии выступают как самостоятельные

слои иерархии жизненной активности, По мере развития высший слой потребностей

“роста” как бы накладывается на потребности “дефицита” по мере их удовлетворения.

Для того, чтобы отойти от этого посту

лата, обозначим прежде всего мотивационный

континуум; не в смысле последовательности его реализации, а в смысле логически и

структурно соподчиненных составляющих основных линий развития личности.

______П________К________С________О________Д________ДР________ОД_____

Мотивационные шкалы, отражающие собой основные направленности личности, пред-

ставлены на координатной

оси в порядке возрастания в континууме от потребительного,

поддерживающего к производительному, развивающему - в материальной, духовной и со-

циальной сферах, или, другими словами - от потребностей “дефицита” к потребностям

“роста” (по Маслоу), от “обладания” к “бытию” (по Фромму):

П - мотивация поддержания жизнеобеспечения отражает заботу субъекта о насущных

условиях существования, стремление обеспечить себя и своих близких материальными ре-

сурсами жизни. Из перечисленных ранее мотивов-интересов непосредственно включает в

себя: телесные нужды, пищу, секс, приобретение.

36

К - мотивы комфорта и безопасности являются, по сути, продолжением мотивации

поддержания жизнеобеспечения. Это та же забота о средствах существования, но в более

совершенных, удобных, надежных проявлениях, приносящих больше удовольствий. Вклю-

чает в себя: комфорт, порядок, удовольствие, развлечение, приобретение, защита, безопас-

ность.

С - статусно-престижная мотивация представляет собой мотивы поддержания жизне-

деятельности и комфорта в социальной сфере. В ней отражается стремление субъекта по-

лучать внимание окружающих, престиж, положение в обществе, влияние и власть. Включа-

ет такие мотивы-интересы, как: внимание, уважение, честолюбие, доминирование.

О - мотивация общения, присоединения к группе естественна и понятна всем. В то же

время может выражаться как в положительных ус

тремлениях – аффилиация, опека, внима-

ние, так и в социально отрицательных – унижение, угождение, подчинение, агрессия.

Д - мотивация общей активности отражает энергичность, стремление субъекта прило-

жить свою энергию и умения в той или иной сфере деятельности. Включает в себя такие

мотивы-интересы, как: собственно активность, выносливость, упорство, возможно, проти-

водействие.

ДР - мотивация творческой активности отражает стремление субъекта использовать

свою энергию и

возможности в той сфере, где можно получить творческие результаты.

Включает в себя: созидание, достижение, понимание, познание.

ОД - мотивация принести общественную пользу является высшим стремлением в че-

ловеке, особенно, если при этом используются и достигаются творческие результаты. Про-

стой аргумент в пользу этого: если бы эта мотивация доминировала у всех или у большин-

ства людей, то общество уверенно направлялось бы по пути к идеальному, подобно опи-

санному А.Маслоу “эвпсихическому” сообществу.

Все эти типы мотиваций как основные личностные направленности можно объединить

в две группы, образующие собой функциональные побудительные тенденции личности.

Гру

ппа мотивов (П-К-С) образует потребительную тенденцию. Группа (Д-ДР-ОД) состав-

ляет производительную функциональную тенденцию личности. В этой системе направлен-

ность на общение (О) как самостоятельный мотивационный фактор может, в принципе,

служить как целям сугубо потребительного характера (потребительное, корыстное обще-

ние), так и целям развития и социальной интеграции, будучи таким образом как бы незави-

симым от основных мотивационных групп.

Определенного обсуждения требует, повидимому, вопрос: почему статусные мотивы

(С) отнесены к потребительной группе, а мотивация общей активности - к производи-

тельной ? Повидимому, в своей исходной основе престижно-статусная мотивация на-

правлена на получение и присвоении субъектом определенных социальных ценностей, час-

то за счет других субъектов. В мотивации общей активности, наоборот, исходно отра-

жается стремление субъекта высвободить, отдать свои физические и сущностные силы,

хотя все зависит от того, на какие

цели они направляются.

Такое понимание характеристик и соотношения основных мотивационных структур

личности реально способствует их измерению, отображению, интерпретации и прогно-

стическим выводам, в том смысле, что каждая из этих функций отражения мотивацион-

37

ной сферы человека должна характеризоваться собственными приемами, ориентирую-

щимися на разные мотивационные структуры.

Действительно, так же, как в медицинской диагностике, регистрация и измерение

данных совершается по соответствующим "симптомам", характерным в нашем случае

для мотивов-интересов как наиболее доступных для наблюдения, а отображается и ин-

терпретируется в соответствии с общим диагнозом: в интересующем нас случае – с мо-

тивационным профилем, отражающим соотношение основных направленностей лично-

сти [9]. Составление общих выводов прогностического и лечебного характера, в меди-

цине совершается с учетом общего состояния всего организма, его особенностей и этио-

логии текущего состояния. Подобно этому, в нашем случае общую картину мотиваци-

онной сферы личности представляет соотношение основных функциональных побуди-

тельных тенденций, помогающее представить прогностическую перспективу и вырабо-

тать поведенческие и педагогические рекомендации.

Метод измерения мотивационной структуры личности.

Методика представляет собой опросный сбор диагностических симптомов по заданным

мотивационным свойствам и состоит из 14 групп утверждений (см. приложение). Каждая из

них разделяется на 8 альтернативных пунктов (а,б,в,г,д,е,ж,з). Испытуемый должен выра-

зить свое отношение к каждому из них - то есть не выбрать один из пунктов, а оценить ка-

ждый - по 5-балльной системе:

(++)- ДА, полностью согласен,

(+) - ПОЖАЛУЙ, ДА, согласен в целом,

(=) - КОГДА КАК, согласен в некоторой степени,

(-) - НЕТ, не согласен,

( ?) - НЕ ЗНАЮ, не задумывался над этим

Таким образом, испытуемый должен дать в общей сложности 112 ответов. Суммарные

диагностические оценки относятся к семи собственно мотивационным шкалам и двум шка-

лам эмоционального поведения - “Э”- эмоциональные предпочтения и “Ф”- фрустрацион-

ное поведение. Включение эмоционального профиля в общий мотивационный профиль

личности диктуется в научном плане общностью мотивации и эмоциональности, и в прак-

тическом - существенной диагностической информативностью.

Кроме того, для полноты диагностики общей мотивационной сферы личности

каждая из семи мотивационных шкал подразделяется на 4 подшкалы:

- "Ож". - общежитейская, то есть относящаяся ко всей сфере жизнедетельности,

- "Рб". - рабочая (учебная) - относится к сугубо рабочей или учебной сфере,

- - “идеальное” состояние мотива, то есть уровень собственно побуждения,

устремления,

- - “реальное” состояние - то, насколько испытуемый расценивает данный

мотив удовлетворенным в настоящее время, а также то, сколько им для этого

затрачивается усилий.

Таким образом, общая оценка мотивационной сферы личности, по результатам тести-

рования, составляется из 28 шкал мотивационного профиля и 4 шкал эмоционального про-

филя. При необходимости разные шкалы можно укрупн

ять, складывая, например, показа-

тели одноименных шкал “Ож” и “Рб”, “идеальные” и “реальные” значения.

Проверочная шкала

в данной методике построена наиболее простым способом: в ряде

пунктов, по которым существует вероятность для испытуемого приукрасить свой портрет,

38

есть просьба уточнить свой ответ конкретными данными. Например, если он положительно

ответил на пункт 3ж - о наличии хобби, то в соответствующем месте бланка заполнения он

должен уточнить, в чем именно оно состоит. Если он этого не делает, или делает неубеди-

тельно, то оценка данного ответа корректируется экспериментатором при обработке в сто-

рону уменьшения. Ответы по этой шкале, кроме возможностей проверки и коррекции, не-

сут в себе также дополнительную информацию об испытуемом.

Заполнение, обработка и составление профиля. Испытуемый записывает свои ответы

на пункты опросника в специальном бланке (см. приложение). Это может происходить в

индивидуальном порядке и в групповой форме, когда вопросы диктуются экспериментато-

ром.

В бланках заполнения (см. приложение) на месте пустых клеток для ответов испытуе-

мого даны ключи расшифровки по подшкалам. Каждая из 14 групп утверждений относится

к одной из подшкал, хотя и имеется несколько инверсий:

№ 1, 5, 9 - общежитейская “идеальная” мотивация (“Ож” ),

3, 7, 11 - общежитейская “реальная” мотивация (“Ож” ),

2, 6, 10 - рабочая (учебная) “идеальная” мотивация (“Рб” ),

4, 8, 12 - рабочая (учебная) “реальная” мотивация (“Рб” ),

13 - характер эмоциональных предпочтений (“Э” ^ )

14 - характер переживания фрустрации (“Ф” ^ )

- стенический тип,

- астенический тип.

В ряде случаев один и тот же ответ “работает на разные мотивации”, относится к двум

шкалам. Обычно из психометрических соображений это не принято; однако, кроме техни-

ческих соображений это диктуется и содержательными моментами. В большинстве жиз-

ненных ситуаций одно и то же поведенческое проявление, как правило, полимотивировано,

связано с несколькими различными мотивами; это учитывается при обработке. В результа-

те, проявляются определеные корреляции между соответствующими шкалами, но они име-

ют место и в реальной жизни.

При обработке результатов ответы испытуемого переводятся в баллы:

(++) - 3 балла,

(+) - 2 балла,

(=) - 1 балл ,

( ? )- 0,

( - )- 0.

Баллы суммируются по каждой подшкале; в результате общая сумма может варьиро-

вать от 0 до 12 баллов; все это заносится в бланк обработки, отображаясь в конечном виде

графически (см. Приложение).

Су

ществует три варианта методики:

а) Для школьников,

б) Для студентов,

в) Для работающих взрослых.

Первые два отличаются незначительными редакционными моментами: “школа - инсти-

тут”, “класс - группа”, “школьник - студент”. Третий вариант достаточно заметно отличает-

ся и в содержательном плане; у него также собственный ключ для обработки (см. приложе-

ние).

Рассмот

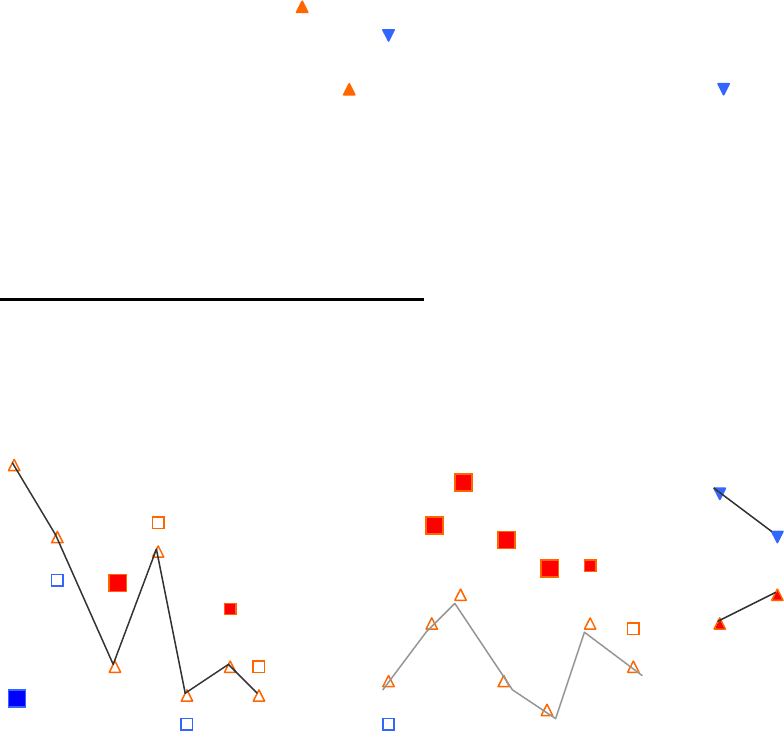

рим два характерных для школьников и достаточно противоположных по пси-

ходиагностическим результатам примера.

39

Пример 1. 16 лет, учащ. 9 класса.

“Ож” “Рб” “Э-Ф”

12___________________________ 12 ___________________________ 12 ______

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

0 ___________________________ 0 ___________________________ 0 ______

П К С О Д ДР ОД П К С О Д ДР ОД Э Ф

Пояснение: для наглядности введена дифференциация реальных показателей:

- реальный показатель (удовлетворение мотива), значительно превы-

шает показатель собственно мотивации ( ) - сильное пресыщение.

- удовлетворение мотива несколько выше его уровня - пресыщение.

- удовлетворение мотива примерно соответствует его уровню

(+\- 2 балла)

- удовлетворение мотива несколько ниже его уровня – недосыщение

- удовлетворение мотива значительно ниже его уровня – сильное

недосыщение.

В мотивационном профиле обращает внимание общая тенденция подъема профильной

линии слева направо по линии “идеальной” мотивации, как в общежитейской сфере (“Ож”),

так и в учебной (“Рб”) рабочей сфере Это означает заметное превышение общего уровня

мотивов производительного, развивающего ряда (Д, ДР, ОД) над мотивацией поддержи-

вающего, потребительного характера (П,К,С), хотя это и не выражается линейно однознач-

но. Так, мотивационный профиль в учебной сфере имеет отчетливо выражен

ный пульси-

рующий рисунок с пиками на предпочитаемых мотивах - К, О, ДР и очень низкими значе-

ниями на игнорируемых - П, С, Д. В общежитейской сфере соответствующий подъем про-

фильной линии от потребительной сферы к производительной имеет более ровный харак-

тер, хотя и здесь имеют место свои пики и спады.

Важный диагностический смысл имеют рисунки профилей, полученных в результате

сложения одноименных “идеальных” показателей по “Ож” и “Рб”. В данном случае получа-

ется обобщенный мотивационный профиль, который значительно ближе к первичному “ра-

бочему” профилю, чем к “общежи

тейскому”(здесь не приводится). Это говорит о том, что

мотивация, связанная с учебой, играет в структуре личности ведущее значение.

Сопоставление одноименных показателей “идеальной” и “реальной” мотивации отра-

жает степень реализованности, насыщения по данным мотивам. В разбираемом случае об-

ращает внимание заметное превышение “идеального” показателя мотивации жизнеобеспе-

чения в общежитейской сфере ( “Ож”-П/ )

над соответствующим показателем “реальной”

мотивации(“Ож”-П/ ); это означает заметное недосыщение в удовлетворении данной мо-

тивации, недостаток материальной обеспеченности. В отношении мотивации общения на-

блюдается противоположная картина: при достаточно большом стремлении к общению

40

имеет место еще большее его удовлетворение, то есть определенное “пресыщение” (срав-

ните “Ож”-О/ и “Ож”-О/ ).

Информацию может представлять не только разность “идеальных” и “реальных” пока-

зателей, но и их сумма (здесь не приводятся); в нем отражается действенная мотивация,

подкрепленная затрачиваемыми на ее реализацию усилиями. При превышении “реального”

значения над “идеальным” последнее как бы повышается, усиливается, как, например, в

шкалах “Ож”-О, “Рб”-С, “Рб”-Д. В про-тивоположном случае происходит обратное - иде-

альная мотивация как бы снижается: под влиянием неуспеха само устремление ослабевает;

это характерно, в частности для шкал “Ож”-П, “Ож”-ДР, “Рб”-К, “Рб”-ДР.

В эмоциональной сфере можно отметить в целом эмоциональные устремления на уме-

ренном, среднем уровне, как по стенической эмоциональности, связанной с активными пе-

реживаниями (“Э”/ ), так и по астенической, связанной с пассивными переживаниями си-

баритского типа (“Э”/ ). Если сравнить показатели поведения в ситуации фрустрации, то

здесь заметно более выраженное поведение стенического, стрессоустойчивого характера

(“Ф”/ ) в сравнении с астеническим (“Ф/ ).

В ответах по шкале коррекции испытуемый отмечает такие свои увлечения как:

коллекционирование марок, занятия аэробикой, баскетболом, обязанности спорторганиза-

тора, увлечение биологией, участие в работе краеведческого отряда.

В целом - пример активного, личностно развивающего мотивационного профиля с ес-

тественными особенностями юношеского возраста.

Пример 2., С.Б. 16 лет, учащ. 9 класса.

“Ож” “Рб” “Э-Ф”

12___________________________ 12 _________________________ 12 _______

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ * _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ * _ _ _ _

_ _ _ * _ _

0 ___________________________ 0 __________________________ 0 _______

П К С О Д ДР ОД П К С О Д ДР ОД Э Ф

Мотивационный профиль в общежитейской сфере (“Ож”) показывает отчетливое сни-

жение слева направо, что означает вполне определенное доминирование в структуре лично-

сти данного испытуемого мотивов потребительного ряда (П, К, С) над мотивацией произ-

водительного, развивающего характера (Д, ДР, ОД). И хотя сам ученик своими ответами

задал себе очень высокие оценки по мотивации социальной полезности (ОД), при обработ-

ке их пришлось скорректировать вниз на 5-6 баллов, так как по проверочной шкале дан был

только один ответ: “Участие в сборе макулатуры”. Обращает внимание очень большое не-