Миронов С.В., Пищухин А.М. Метасистемный подход в управлении

Подождите немного. Документ загружается.

331

биологические и социальные структуры проявляют свою связность и позволяют убедить-

ся в том, что они обладают мыслительными способностями или что они до некоторой

степени «ощущают».

Таким образом, распознавание различий, близкие (по смыслу) к отличи-

ям, может быть двух типов. Можно распознать либо то, что две вещи явля-

ются различными, либо то, что одна и та же вещь меняется во времени (в

терминологии УРСЗ, с точки зрения соответствующей базы или соответствующе-

го параметра). Эти два понимания отличия теснейшим образом связаны и допол-

няют друг друга. Первое охватывает неизменные (инвариантные, постоян-

ные) свойства вещей, а второе - те свойства, которые рассматриваются как вре-

менные (варьирующиеся, изменяющиеся).

Важность понятия изменение, являющегося одним из производных от поня-

тия отличие, выражена в литературе многими способами. Например, древне-

греческому философу Гераклиту принадлежит знаменитое высказывание о том,

что

Ничто не постоянно, кроме изменений.

Джон Вильмонт, английский поэт XVII в., в одном из своих стихотворений

выражает ту же мысль:

Так как закон Природы — измененье, лишь постоянство вызывает изумленье

а Эдмунд Берк, английский государственный деятель, в 1774 г. в сво-

ей «Речи об американском налогообложении» высказал эту мысль на полити-

ческом языке:

Государство, которое не может измениться, не может и сохранить себя.

Независимо от того, разделяем мы точку зрения Гераклита или нет, хотя

бы из практических соображений необходимо считать, что некоторые харак-

теристики среды являются неизменными. Если это невозможно, то невозможно

также и передавать сообщения, поскольку отсутствуют идентифицируемые

единицы, и на самом деле нельзя действовать осмысленным образом, по-

скольку ничто в среде нельзя считать истинным.

Имеется несколько соображений, по которым можно определить инвари-

анты в среде. Одно из таких очевидных соображений состоит в том, что измене-

ния в среде происходят значительно медленнее, чем мы воспринимаем, думаем

или действуем. Таким образом, на практике можно или пренебречь этими

изменениями, или вообще их не замечать. Другое соображение заключается

в том, что эти изменения происходят на таком уровне разрешения, что чело-

век не может их наблюдать. Поэтому эти изменения, если

они только не проявляются каким-то образом в диапазоне нашего воспри-

ятия, являются для нас несущественными.

Можно выделить инвариантность другого типа, которая связана с процес-

сом изменений, а не с тем, что меняется. В схеме УРСЗ этот тип инвариантности

нашел свое отражение в понятии порождающей системы. Ее переменные изме-

няются, однако способ изменения, описываемый функцией поведения системы,

параметрически инвариантен, то есть постоянен (неизменен) относительно па-

раметрического множества.

332

Поиск инвариантностей составляет самую суть науки, о чем очень хо-

рошо пишет Г. Спенсер Браун [57]:

Наука занимается определением констант: это изучение неизменного. Если я

брошу бомбу из окна верхнего этажа, то она будет падать вниз со все возрастающей

скоростью. Это изменение скорости - проклятие для ученого. Он не успокоится до тех

пор, пока не придумает, как описать это изменение неизменным образом. В данном

случае долго искать решение не нужно. Скорость этой бомбы может меняться, но не-

изменной остается скорость ее изменения (называемая ускорением). Функция 32

фут/с

2

- это константа, описывающая поведение не только этой бомбы, но и всех

других бомб, сброшенных поблизости.

Мы говорим о функции 32 фут/с

2

как об абсолютной константе, но если вду-

маться, то это не так. Масса Земли понемногу увеличивается за счет захвата метеоритов

и космической пыли. Следовательно, можно ожидать, что гравитационное ускорение

будет со временем увеличиваться. Можно считать это увеличение «константой», но нет

оснований считать, что и эта «константа» будет оставаться неизменной. Наша попытка

исчерпывающего описания гравитационного ускорения оказалась неудачной. Может

показаться, что положение можно исправить следующим образом Мы можем ут-

верждать, что g зависит от заданных масс, расстояний и других факторов, которые

называются соответствующими. Если соответствующие факторы определены, то мы в

состоянии определить неменяющуюся константу. Однако теперь эта задача представля-

ется чисто лингвистической: либо изменение этой константы, сделанное исходя из на-

блюдений и экспериментов, может быть объяснено нашим ошибочным определением со-

ответствующих условий, при которых следует наблюдать эту константу. Другими сло-

вами, всегда существует «действительная» константа, к которой сходятся наши наблю-

дения; если нам даже покажется, что мы ее определили, впоследствии обнаружится,

что мы нашли только некоторое ее приближение.

Это похоже на философское понятие «вещь в себе» или «реальности вне проявле-

ния». Его можно было бы назвать «константой вне аппроксимации». Подобное предпо-

ложение является частью научного подхода, и для определенных Целей этот подход,

несомненно, удобен. Его плодотворность мы обсудим позже, а сейчас необходимо

подчеркнуть, что законы природы — это всего лишь сделанные нами описания таких

структур, относительно которых было выяснено, что они меняются, но только очень

медленно. По существу, мы не располагаем свидетельствами того, что какая-то

структура вообще не меняется...

То, что мы замечаем, зависит от того, как и особенно как быстро меняемся

сами. Например, замечаем вещи, которые меняются также медленно, как мы, или

еще медленнее, но в общем случае не те, что меняются значительно быстрее. Таким

образом, чем быстрее мы меняемся, тем больше мы замечаем.

Если мы снимем на кинопленку растение со скоростью один кадр в минуту и

прокрутим эту пленку со скоростью 30 кадров в секунду, то нам покажется, что

это растение ведет себя как животное. Если поместить что-то рядом с ним, то рас-

тение явно ощутит это и отреагирует. Это, безусловно, чувствующее существо. Тогда

почему в обычных условиях не кажется, что оно обладает чувствительностью? Возмож-

но, дело в том, что оно слишком медленно думает. Для существ, которые реагируют в

1800 раз быстрее нас, мы тоже выглядим как лишенные чувств растения. В самом

333

деле, существа, двигающиеся так быстро, будут уверены в том, что мы лишены

чувств, поскольку, как правило мы не будем ощущать их поведение. Их мимо-

летные появления не будут для нас ничего значить. Дерево не может почувство-

вать, что я прошел мимо, так же как я не могут почувствовать пролетевшую мимо

меня пулю. Я должен ощутить определенные события, связанные с полетом пули, на-

пример простреленную руку. Точно так же, если моя прогулка была достаточно «разру-

шительной», то дерево ощутит определенные события, связанные с моей прогулкой,

скажем сломанную ветку. Но то, что для дерева быстро, для меня медленно и скучно, а

то, что происходит с обычной для меня скоростью, вообще находится за пределами

мира дерева ... Тот, кто сможет двигаться бесконечно быстро, будет способен

знать все, поскольку для него все будет находиться в состоянии покоя. Он будет рас-

полагать бесконечным временем для узнавания. А если ему будет позволено и само-

му перемещать частицы вселенной, то он станет не только всезнающим, но и все-

сильным, поскольку сможет сколь угодно долго изменять положение вещей.

Мы видели, что наука всегда стремится описать изменение в виде неизменной

формулы. Такая формула всегда может быть найдена, если изменение уже про-

изошло, однако она не всегда применима к будущему. Если же изменяется само

изменение, то нужна новая формула. Теперь мы в состоянии разделить задачу

историка и задачу ученого. Мы видели, что ученый стремится зафиксировать неиз-

менным образом меняющиеся явления, в то время как историк занимается толь-

ко фиксированием изменений, которые уже произошли. Историк не занимается по-

иском формулы, которая была бы истинной на все времена. Еслид бы им когда-

нибудь была обнаружена такая формула, то больше не потребовалось бы никаких

новых записей, и он потерял бы работу. Повторяется не история, а наука. Уче-

ный начинает с того, что вглядывается в сумбур изменений:? и что может фик-

сирует в виде формул. История — это то, что остается послед того, как ученый

уже отобрал свое.

Таким образом, история важнее науки, поскольку она дает первоначальноез

понимание вещей. Но изучать ее не обязательно. То, что не изменяется (напри--

мер, прошлое), не опасно. Оно не может нам повредить. Остерегаться следует то-

го, что изменяется. А для того, чтобы приспособиться к изменениям и суметь их

почувствовать, нужно быстро ощущать.

Понятно, что поиск инвариантностей, столь важный для науки, должен

быть одним из главных компонентов УРСЗ. Некоторые виды параметриче-

ской инвариантности связаны с порождающими системами и структурирован-

ными порождающими системами. Они рассматриваются соответственно в гл. 3,

4. Однако они представляют собой только частные случаи общего понятия па-

раметрической инвариантности, рассматриваемого в следующем разделе.

Д.2. Первичные и вторичные характеристики системы

Закон тождественности не по-

зволяет иметь пирог и есть его.

Эйн Рэнд

334

Существовать — значит быть тождественным самому себе, что, в свою

очередь, значит быть идентифицированным. Система обладает тождественно-

стью, если определены какие-то ее характеристики. Характеристики, совокуп-

ность которых идентифицирует систему, будем называть первичными характери-

стиками. Любые другие характеристики системы, не участвующие в ее иденти-

фикации, назовем ее вторичными характеристиками.

Таким образом, множество всех характеристик системы образует ее опре-

деление. Общим свойством эпистемологической иерархии систем является то, что

множество первичных характеристик определенного уровня является подмноже-

ством множества первичных характеристик всех более высоких уровней. На рис.

Д.1 эти включения для нейтральных систем показаны вплоть до уровня структу-

рированных систем с поведением. Аналогично можно представить эти включения

для структурированных систем данных или структурированных исходных систем.

Для этого нужно только исключить те характеристики, которые не входят в опре-

деления соответствующих систем (маски, функции поведения и функции данных);

модификация этого рисунка для направленных систем тривиальна.

Необходимым условием оперирования с системой при решении задачи явля-

ется сохранение ее тождественности. Это значит, что первичные характеристики

(но, разумеется, не вторичные) должны оставаться неизменными. Так, напри-

мер, заданная система данных может быть дополнена функцией поведения,

определенной по ее данным. Очевидно, что она является характеристикой дан-

ной системы данных. Однако, так как существует множество разных функций

поведения, которые можно определить для одной и той же системы данных

при разных масках и способах представления ограничений на переменные, эта

функция не может быть использована для идентификации системы. Она является

вторичной характеристикой системы, и, следовательно, ее можно изменять.

Можно заменить одну функцию поведения другой, не изменив тождественности

системы данных. Можно привести и обратный пример. Заданная система с по-

ведением при разных начальных условиях может порождать разные наборы

данных. Любой такой на- бор данных является вторичной характеристи-

кой этой системы с поведением. Она остается неизменной независимо от того,

какой набор данных рассматривается.

На определенном этапе процесса решения задачи система обычно переоп-

ределяется в том смысле, что ее вторичные характеристики принимаются как

первичные. Например, при эмпирическом исследовании система первона-

чально определяется как исходная, и это определение сохраняется на этапе

сбора данных. После того как исследователь придет к заключению, что по-

лученных данных достаточно, чтобы соответствующим образом описать пере-

менные исходной системы, он может принять полученный массив данных в

качестве первичной характеристики. Это означает, что он переопределил ис-

ходную систему в систему данных. Такое переопределение представляет

собой шаг индукции, поскольку оно является следствием индуктивного действия,

основанного, например, на предположении, что любой экземпляр возможного для

переменных состояния имеется среди собранных данных или может быть

выведен из них. Решение о переопределении исходной системы в систему

данных в этом случае отражает уверенность исследователя в том, что имею-

335

щихся данных достаточно для целей исследования. Эта уверенность основывает-

ся не только на самих данных, но и на цели исследования, на представлении о

том, как будут обрабатываться такие данные, на сравнении с аналогичными ис-

следованиями, проведенными ранее, а также зависит от субъективных качеств

самого исследователя (от его опыта в

данной области, интуиции и тому по-

добное).

После переопределения исходной

системы в систему данных исследова-

ние приобретает теоретический харак-

тер. Первой задачей такого исследова-

ния является поиск такой порождающей

системы, которая адекватно пред-

ставляла бы систему данных. Любая

функция поведения или ST-функция,

полученная по данным при различ-

ных масках, представляет собой вто-

ричную характеристику этой системы

данных. Если исследователь доста-

точно уверен в какой-то из этих

функций, то может принять ее за

первичную характеристику и, таким

образом, переопределить систему

данных в порождающую систему. Это

переопределение также содержит элемент индукции, поскольку принятая

функция поведения или ST-функция по природе своей параметрически ин-

вариантна, а следовательно, определение порождающей системы выходит за

пределы заданного параметрического множества и различных начальных ус-

ловий. С помощью другого шага индукции порождающую систему можно

аналогичным образом переопределить в структурированную порождающую

систему при условии, что реконструктивные свойства этой системы проана-

лизированы.

Переопределяются системы и в процессе проектирования. Предположим,

что задача состоит в том, что заданную систему с поведением нужно реализо-

вать в виде структурированной системы, состоящей из элементов определен-

ных типов и удовлетворяющей определенным требованиям (целям, ограниче-

ниям). Характеристики структурированных систем, определяемых в процессе

проектирования, рассматриваются как вторичные. Эти характеристики не из-

меняют тождественности заданной системы с поведением; их исходная систе-

ма, маски и функция поведения остаются единственными первичными харак-

теристиками в течение всего процесса проектирования. В результате обычно

получается несколько структурированных систем. Если одна из них прини-

мается в качестве решения, то ее можно переопределить как структурирован-

ную систему с поведением; она и будет служить основой при реализации про-

екта.

1

S

1

d

1

M

B

f

1

1

D

B

F

1

2

S

2

d

2

D

2

M

B

F

2

B

f

1

B

f

2

1

S

q

d

q

S

)Ny,x(с

qy,x

∈

q

D

q

M

B

f

q

B

F

q

• • •

SF

B

Рисунок Д.1 - Отношение включения

первичных характеристик для эпи-

стемологической иерархии систем

336

Первичные характеристики как средства идентификации системы долж-

ны быть известны и параметрически инвариантны. К вторичным характери-

стикам подобные требования не предъявляются. Они могут быть или полно-

стью неизвестны, или известны только частично и при этом не должны быть

параметрически инвариантны. Если первичные характеристики системы ка-

ким-либо образом изменяются, то, по определению, система перестает быть

тождественной самой себе и появляется новая система. С другой стороны,

изменения вторичных характеристик не влияют на тождественность систе-

мы. Так, например, объем имеющихся данных не влияет на исходную сис-

тему, в то время как конкретная система Данных меняется при добавлении или

исключении данных. Аналогичным образом система с поведением не меняется

при замене ее текущего состояния другим состоянием или реализующей ее

структурированной системы на другую, также реализующую ее структуриро-

ванную систему.

Параметрическая инвариантность является одним из свойств функ-

ций поведения. Здесь понятие инвариантности строго связано с конкретным

параметрическим множеством, определенным как часть рассматриваемой

исходной системы. Однако иногда бывает нужно использовать это поня-

тие в локальном смысле— для некоторого подмножества, заданного пара-

метрического множества. Такую инвариантность можно назвать локаль-

ной инвариантностью или субинвариантностью.

Теперь рассмотрим множество функций поведения, определенных на

одной исходной системе, причем эти функции только локально инвари-

антны и, следовательно, не полностью характеризуют переменные (и по-

рождают их состояния) на всем параметрическом множестве исходной

системы. Таким образом, эти функции не могут рассматриваться как пер-

вичные характеристики одной системы с поведением. Однако они в принци-

пе могут быть интегрированы в большую систему. Для этого требуется

описать процедуру замены одной функции поведения другой на парамет-

рическом множестве. Назовем эту процедуру процедурой замены.

Если некие функции поведения, которые являются параметрически

инвариантными только локально, интегрируются с помощью соответствую-

щей процедуры в одну систему, то для удобства их параметрическая инва-

риантность может быть распространена на все параметрическое множест-

во. Подобное распространение не повлияет на интегрированную систему,

так как процедура замены не позволяет использовать функцию поведения

вне области ее локальной инвариантности. Таким образом, интегрирован-

ную систему удобно рассматривать как множество функций поведения и

процедуру замены.

Предложенный метод интегрирования систем с поведением подходит и

для других типов систем. В следующем разделе мы введем, формализуем

и рассмотрим различные категории интегрированных систем.

Д.3. Метасистемы

337

Естественные явления представляются

нам осмысленными не только тогда,

когда нам удается найти связь между их

кратковременными существованиями,

но и тогда, когда мы, руководствуясь оп-

ределенным подходом, синтезируем их

изменения во времени.

Амос И Цао Чжан

Один из способов интегрирования нескольких сопоставимых систем в

большую систему состоит в образовании структурированной системы,

как это описано в главе 4. Другой способ интегрирования систем состоит в

определении соответствующей процедуры, как это предлагается в данном

разделе. Интегрированные таким образом системы будем называть мета-

системами.

В термине «метасистема» используется греческий префикс мета. По

гречески он имеет три значения:

1. «Мета X» называется то, что наблюдается (имеет место) после X,

то есть X является предпосылкой мета X.

2. Выражение «мета X» показывает, что X меняется и служит об-

щим названием этого изменения.

3. «Мета X» используется в качестве названия того, что вышеX в

том смысле, что оно более высоко организовано, имеет более высокий

логический тип или рассматривается в более широком смысле.

Мы видим, что термин «метасистема» в приложении к системам,

соединяющим с помощью соответствующей процедуры замены несколь-

ко систем, включает все три смысла этого понятия. Понятно, что:

1) метасистема может быть определена только после того, как оп-

ределены другие типы систем;

2) эта система описывает изменение — замену одной системы дру-

гой;

3) она выше отдельных систем — процедура замены делает ее чем-

то большим, чем набор отдельных процедур.

Таким образом, название «метасистема» вполне обоснованно.

Метасистемы вводятся в основном для описания изменений при задан-

ном параметрическом множестве тех системных характеристик, которые

определяются как параметрически инвариантные. Такими характеристи-

ками являются множества переменных и соответствующие множества со-

стояний и каналов, функций поведения и ST-функций и соединения струк-

турированных систем. Метасистемы могут быть определены через системы

любого из трех определенных ранее типов. Включенные в метасистему

системы будем называть элементами. Они должны быть сопоставимы в

том смысле, что должны иметь один тип базы (время, пространство, груп-

па).

338

Для обозначения метасистем будем использовать (подобно оператору

S для структурированных систем) оператор М следующим образом: поме-

щенный перед обозначением системы определенного типа, он означает ме-

тасистему, элементами которой являются системы данного типа. Напри-

мер, MF

B

,

B

FM

)

и MSD - это метасистемы, элементами которых являются

соответственно нейтральные системы с поведением, направленные системы

с поведением и структурированные системы данных (нейтральные).

Для формального определения метасистем рассмотрим сначала мета-

системы, элементами которых являются нейтральные системы с поведе-

нием, то есть метасистемы MF

B

. Всякая метасистема этого типа опреде-

ляется как тройка:

MF

B

=(W, F

B

, r), (Д.1)

где W - параметрическое множество; F

B

— множество нейтральных систем

с поведением, чьи параметрические множества являются подмножествами W

(но не обязательно точными); r - процедура замены, реализующая определен-

ную функцию вида

r: W →F

B

.

(Д.2)

Назовем функцию (Д.2) функцией замены. Важно понимать, что эта

функция не обязательно должна быть явно включена в метасистему. Требуется

только, чтобы была задана процедура, представляющая определенную функцию

вида (Д.2), даже если невозможно или трудно определить, какую функцию она

реализует. Можно, разумеется, определить функцию замены и явно. В этом слу-

чае процедура замены идентична функции замены или ею определяется. Этот

подход будет продемонстрирован в этом разделе на нескольких примерах.

Можно легко модифицировать уравнение (Д.1), определяющее метасистему

нейтральных систем с поведением так, чтобы оно подходило и для других систем.

Для этого нужно заменить обозначения MF

B

и F

B

на обозначения, представ-

ляющие другие системы. Для удобства договоримся, что множество систем оп-

ределенного типа обозначается прописной рукописной буквой, соответствующей

системам этого типа. Тогда, например,

MSF

S

=(W, SF

S

, r),

MD

)

= (W, D

)

, r)

является соответственно определением метасистемы структурированных (ней-

тральных) систем и определением метасистемы направленных систем данных.

Нетрудно дать определения и остальных типов метасистем.

Вообще говоря, можно определить метасистему и для множества систем

разных типов. Обозначим MX подобный общий тип метасистем. Тогда

MX=(W, X, r), (Д.3)

где X - произвольное множество систем, чьи параметрические множества

являются подмножествами W; r - снова процедура замены, которая должна реа-

лизовывать определенную функцию замены

r :W→X. (Д.4)

339

В общей формулировке метасистемы (Д.4), элементами которой явля-

ются системы одного типа, могут рассматриваться как частные случаи систе-

мы (Д.3), где

}FG,FG,DG,GG,F,F,D,G{X

};GF,GF,GD,GG,F,F,D,G{X

SBSB

SBSB

)))

)

)))

)

)

=

∈

Рисунок Д.2. Метасистема управ-

ления движением (пример Д.1)

Процедуры замены

соответственно для нейтральных и направленных систем. Такие метасистемы бу-

дем называть гомогенными метасистемами.

Процедуры замены, являющиеся, очевидно, первичными характеристиками

метасистемы, могут быть определены различными способами. Они допускают

даже случайный выбор. Единственное условие состоит в том, что процедура за-

мены должна реализовывать определенную функцию замены общего вида (8.4).

Приведем несколько примеров, показывающих типичные способы определения

функций замены.

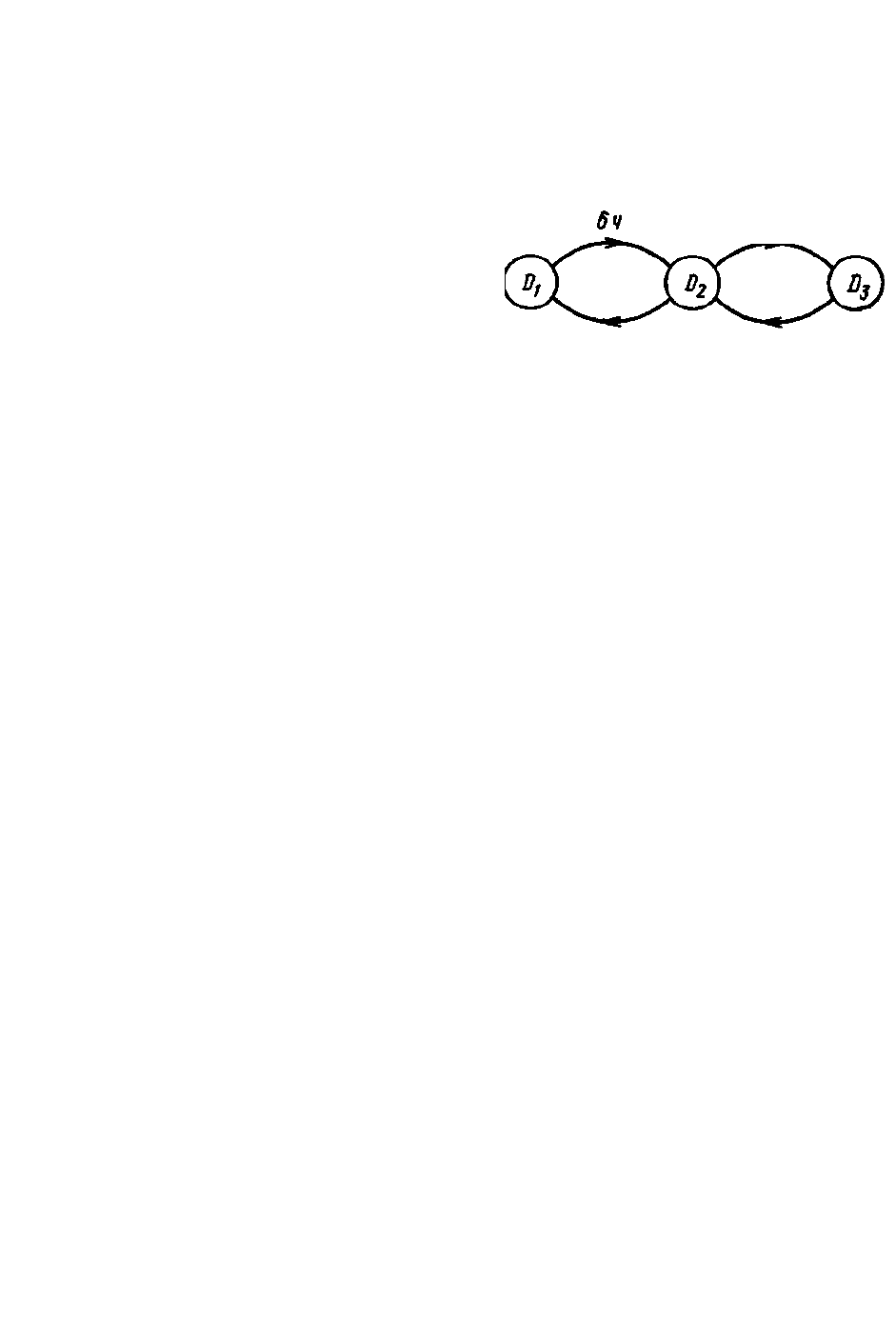

Пример Д.1. В этом примере описывается работа светофоров на перекрестке

в течение суток. Описание представляет собой гомогенную метасистему, со-

стоящую из трех элементов, определенных как системы данных. Все три эле-

мента содержат одни и те же переменные и множества состояний. Переменные

описывают сигналы светофоров для транспортных потоков с севера на юг, с

юга на север, с востока на запад, с запада на восток, обозначенные соот-

ветственно СЮ, ЮС, ВЗ и 3В, а также сигналы для левых поворотов с севера

на восток, с юга на запад, с востока на юг, с запада на север, обозначенные со-

ответственно СВ, ЮЗ, ВЮ и ЗС. Параметром является время; единицей измере-

ния времени — секунда, соответствующие интервалы времени измеряются в

секундах.

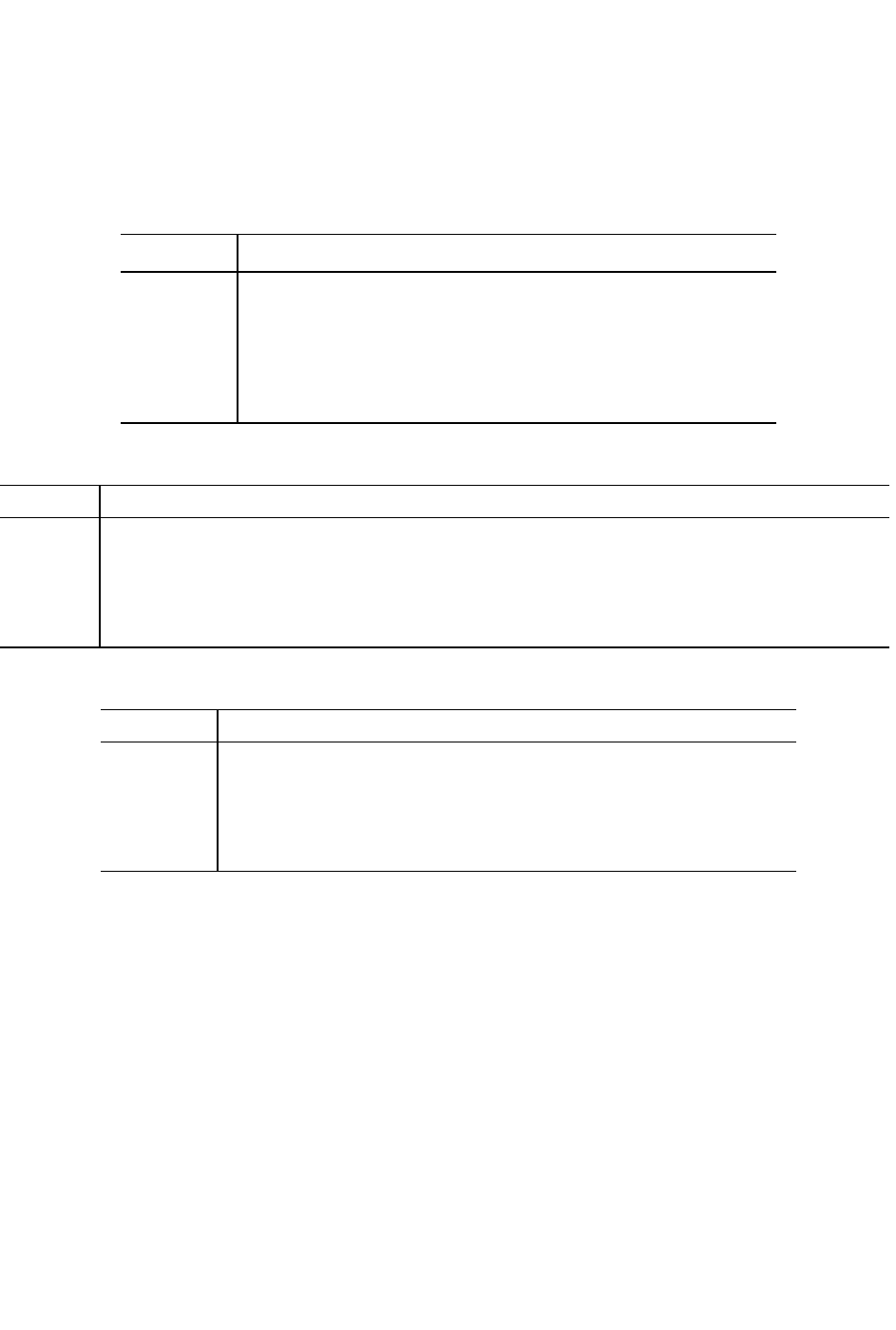

На рисунке Д.2 приведены матрицы данных d

1

, d

2

, d

3

для трех элементов D

1

,

D

2

, D

3

; их временные множества определены непосредственно соответствующими

интервалами времени. Матрицы данных периодические и задаются одним

периодом. Как показано в таблице Д.1, системы D

1

D

2

и D

3

определяют

управление движением ночью, днем и в часы пик. Эти системы, рассматриваемые

как элементы метасистемы, заменяют одна другую в определенные моменты

времени в течение суток. Функцию замены в данном случае удобно представить

в виде помеченной диаграммы, изображенной на рисунке 8.2. Ее узлами явля-

ются элементы данной метасистемы, стрелка из D

i

в D

j

(i,j = 1, 2, 3) пока-

зывает, что D

i

заменяется на D

j

, а метка стрелки указывает на момент време-

23 ч

9ч;18ч

7ч;16ч

340

ни, в который происходит эта замена. Таким образом, данная метасистема пред-

ставляет собой тройку

MD=(T, G={D

1

D

2

, D

3

}, r),

где D и r полностью определены в таблице Д.1, а T состоит из 5760 определенных

интервалов времени суток (420 периодов d

1

, 390 периодов d

2

и 240 периодов d

3

).

Таблица Д.1. Метасистема управления движением

Элемент D

i

: управление движением ночью

t

i

∈ [0, 20) [20, 30) [30, 50) [50, 60)

СВ- ЮЗ 3 ж к к

СЮ-ЮС 3 ж к к

ВЮ-ЗС к к 3 ж

ВЗ-ЗВ к к 3 ж

Элемент D

2

: управление движением в нормальных условиях

t

i

∈

[0, 15) [15, 25) [25, 55) [55, 65) [65, 80) [80, 90) [10, 110) [110,120)

СВ-ЮЗ

3 ж к к к к к к

СЮ-ЮС

к к 3 ж к к к к

ВЮ-ЗС

к к к к 3 ж к к

ВЗ-ЗВ

к к к к к к 3 ж

Элемент D

3

: управление движением в часы пик

t

i

∈ [0, 30

)

[30, 40) [40, 50) [50, 60)

СВ-ЮЗ

к к к к

СЮ-ЮС 3 ж к к

ВЮ-ЗС

к к к к

ВЗ-ЗВ

к к 3 ж

Пример Д.2. Рассмотрим больного, у которого время от времени почки пе-

рестают функционировать соответствующим образом. Наблюдение за состоя-

нием больного ведется по нескольким переменным. При необходимости ра-

боту почек берет на себя искусственная почка или устройство для гемодиа-

лиза. При работе искусственной почки контроль осуществляется по несколь-

ким дополнительным переменным. Таким образом, при наблюдении за

больным имеются две исходные системы, скажем S

1

и S

2

. Одна из них связана с

теми периодами, когда почки работают нормально, а другая — с периода-

ми, когда больному подключают искусственную почку. Система S

1

состоит из

четырех переменных:

v

1

- вода в урине (измеряется с точностью 0,1 л в диапазоне 0-1 л);

v

2

- глюкоза в урине (измеряется с точностью 20 г в диапазоне 0—200

г);

v

3

- мочевина в урине (измеряется с точностью 5 г в диапазоне 0—50 г);