Щербатых А.В., Григорьев Е.Г. (ред.) Клинические лекции по хирургии. Часть 2

Подождите немного. Документ загружается.

101

портальная гипертензия (подпеченочная форма)

инфекционные (холангит, абсцессы)

воспалительные изменения (абсцесс, киста и др.)

Морсельско-Римская классификация (1988 г.)

1. Хронический кальцифицирующий

2. Хронический обструктивный

3. Фиброзно-индуративный

4. Хронические кисты и псевдокисты ПЖ.

Классификация по клиническому течению ХП

Легкое течение заболевания

Редкие (1–2 раза в год) и непродолжительные обострения, быстро купи-

рующийся болевой абдоминальный синдром. Функция ПЖ не нарушена. Вне обост-

рения самочувствие больного удовлетворительное. Снижения массы тела не отмеча-

ется. Показатели копрограммы в пределах нормы.

Течение заболевания средней тяжести

Обострения 3–4 раза в год с длительным болевым абдоминальным синдромом,

эпизодами панкреатической ферментемии. Нарушение внешне-секреторной и ин-

креторной функций ПЖ умеренные (изменения характера кала, стеаторея, креато-

рея, латентный сахарный диабет), при инструментальном обследовании — ультра-

звуковые и радиоизотопные признаки поражения ПЖ.

Тяжелое течение

Непрерывно рецидивирующее течение, обострения частые и длительные. Бо-

левой абдоминальный синдром носит упорный характер. Выраженные диспептиче-

ские расстройства, панкреатогенная диарея, обусловленная глубокими нарушения-

ми внешнесекреторной функции ПЖ, резкое нарушение общего пищеварения при-

водят к прогрессирующему похуданию, вплоть до кахексии, полигиповитаминозам.

Развивается панкреатогенный сахарный диабет.

Необходимо отметить, что подобное подразделение ХП носит весьма услов-

ный характер, поскольку зачастую у постели конкретного больного мы сталкиваемся

с признаками, характерными для подгрупп разной степени тяжести. Это отчасти зави-

сит от этиологии ХП, от морфологических изменений органа, возможности разви-

тия серьезных осложнений даже у больных с легким течением заболевания. Данное

выделение групп больных по степени тяжести имеет практическое значения для вра-

чей поликлиник, осуществляющих динамическое наблюдение за больными ХП.

Диагностика

Изучение физиологии и патологии ПЖ долгие годы оставалось весьма трудной

задачей, что обусловлено топографоанатомическими особенностями данного органа

и скрытым характером большинства его заболеваний в начальных стадиях. По словам

известного специалиста в области панкреатологии Г. Ф. Коротько: "Поджелудочная

железа медленно и неохотно раскрывала свои тайны". Выдающийся физиолог Р. Гей-

денгайн считал, что ученые оставят эту область исследования без сожаления, но и без

больших достижений. В известном руководстве по внутренним болезням М. П. Кон-

чаловского (1935) сказано, что заболевания ПЖ встречаются не так часто и еще реже

распознаются у постели больного; чаще диагноз ставится на операционном или даже

секционном столе. Там же приведен пример признания Кера (Kehr), который у пер-

вых 900 больных, оперированных по поводу заболеваний желчных путей, не видел

102

ни одного панкреатита, а среди следующих 540 случаев нашел 102 случая ХП только

потому, что искал их.

Однако быстрый прогресс в технологии, произошедший за последние 1980-

2000 г. г., революцинизировал процесс обследования больных с патологией ПЖ,

позволив врачам устанавливать диагноз с точностью, о которой раньше нельзя было и

мечтать. Как и для изучения других органов, был предложен ряд высокоинформа-

тивных лабораторных и инструментальных методов: определение ферментов, спе-

цифических белков, лучевые (ультразвуковое исследование — УЗИ, компьютерная

томография — КТ, магнитно-резонансная томография — МРТ), эндоскопические

(ЭРХПГ, эндо-УЗИ) и другие методы исследования. Процесс развития диагностиче-

ских технологий в панкреатологии можно разделить на три этапа: до начала 70-х го-

дов, 70—80-е годы и 90-е годы XX века.

На первом этапе диагностические возможности были ограничены клиниче-

ским обследованием больного, изучением результатов копрограммы и рентгеноло-

гическим исследованием органов брюшной полости. Чувствительность и специ-

фичность, а следовательно, и диагностическая информативность были низкими.

Типичный копрологический синдром панкреатической недостаточности развивался

при утрате 80-90 % функционирующей паренхимы органа. Обзорная рентгено-

графия органов брюшной полости позволяла выявить кальцинаты в ПЖ лишь на

поздней стадии заболевания у 30 % больных, поэтому наиболее курабельные боль-

ные, имеющие незначительные нарушения панкреатической функции, практически

не попадали в поле зрения клиницистов.

Второй этап развития диагностических технологий в панкреатологии был от-

мечен появлением большого числа высокоинформативных методов визуализации

ПЖ и исследования панкреатической функции, которые широко используются и

по сей день.

Среди методов визуализации "золотым стандартном" в диагностике ХП

считается ЭРХПГ. Сведения об успешном применении ЭРХПГ появились в 1968-1969

годах, в нашей стране данная методика впервые выполнена в 1971 году. ЭРХПГ по-

зволяет получить детальное рентгеновское изображение протоковой системы железы

с характерными патологическими изменениями.

Среди неинвазивных методов инструментальной диагностики большую попу-

лярность завоевало УЗИ в связи с общедоступностью, простотой и рентабельностью,

сочетающимися с достаточно высокими чувствительностью и специфичностью.

Перспективным методом в распознавании изменений размеров, конфигурации и

плотности ПЖ является КТ. Чувствительность (74-92 %) и специфичность (85-90 %)

метода в целом несколько превышают аналогичные показатели для УЗИ. Метод

позволяет выявить очаги некрозов, кальцинаты и кисты, которые не удается обнару-

жить при помощи УЗ И. Кроме того, важным преимуществом КТ является меньшая

частота неудач, связанных с тучность больных или наличием газа в толстой кишке.

Вместе с тем КТ пока не является общедоступным (по российским меркам). Из-за

высокой стоимости. МРТ по своей информативности сопоставима с КТ, однако,

применение МРТ в клинической практике остается ограниченным в связи с недоста-

точной доступностью и высокой стоимостью.

Общим недостатком методов визуализации ПЖ является недостаточная ин-

формативность при раннем распознавании ХП, когда морфологические изменения в

ПЖ минимальны или еще отсутствуют. В этом случае необходимо исследование пан-

103

креатической функции. Тесты, позволяющие определить внешнесекреторную функ-

цию ПЖ, можно разделить на 2 группы: прямые тесты, требующие дуоденального

зондирования, и неинвазивные косвенные методы. Прямые методы оценки панкреа-

тической функции заключаются в прямом определении показателей панкреатической

секреции (ферменты, бикарбонатная щелочность, объем секрета) в дуоденальном

содержимом, полученном с помощью двухканального зонда до и после экзогенного

(гормонального) или эндогенного (пищевая смесь) стимулирования. Однако эти

тесты занимают много времени, являются дорогостоящими, их результаты трудно

воспроизводимы. Поэтому использование этих тестов не подходит для практического

применения и ограничивается научными центрами.

Позже были предложены химические и радионуклидные методы коли-

чественной оценки стеато- и креатореи, позволяющие определить панкреатическую

недостаточность в более ранней стадии и дифференцировать ее с внепанкреатиче-

скими причинами синдрома мальабсорбции. Радионуклидные методы не получили

широкого распространения в связи с высокой стоимостью и наличием лучевой на-

грузки на организм исследуемого. Кроме того, результаты этих методов зависят от

всасывания в тонком кишечнике, что не всегда адекватно отражает степень пора-

жения ПЖ. Основным недостатком большинства косвенных функциональных тес-

тов является их низкая чувствительность, особенно в начале заболевания, при легкой

внешнесекреторной недостаточности.

Третий этап развития диагностических технологий в панкреатологии озна-

меновался разработкой ряда методов, позволяющих с высокой степенью надеж-

ности определять развитие ХП уже на ранних стадиях заболевания.

Из методов визуализации большой интерес в последние годы вызывает эндо-

скопическая ультрасонография. Метод появился еще в 80-е годы, но широкое рас-

пространение получил только в конце 90-х годов. С помощью эндоскопической

ультрасонографии стало возможным выявлять ранние изменения паренхимы и

протока ПЖ, детализировать выраженные изменения ПЖ, выявляя недиагно-

стированные при УЗИ, КТ и ЭРХПГ патологические образования. Чувствитель-

ность данного метода составляет 86 %, специфичность — 98 %. Дальнейшее разви-

тие в 90-е годы получила КТ. Уже несколько лет существуют программы для по-

строения трехмерных изображений, позволяющие увидеть внутреннюю структуру

паренхиматозного органа, просвет сосуда, протока, внутриорганные образования.

Среди методов исследования функции ПЖ в последние годы большой интерес

вызывают тесты прямой количественной оценки содержания панкреатических

ферментов в кале иммуноферментным методом. Они обладают всеми преимущест-

вами косвенных тестов и в значительной мере лишены их недостатков.

Несмотря на столь бурное развитие различных методов диагностики ХП, до

настоящего времени остается значительным число диагностических ошибок, дости-

гающих при хронических панкреатитах 10-50 %, причем возможна как гипер-, так и

гиподиагностика ХП. О сложности диагностики панкреатитов свидетельствует ис-

пользование большого количества самых различных тестов — свыше 80 биохимиче-

ских методов. Гипердиагностика связана с тем, что врачи нередко ассоциируют с

панкреатитом боль в левом подреберье, которая может быть связана не только с

патологией ПЖ, но и с заболеванием желудка, селезенки, левой почки, селезеноч-

ного угла поперечной ободочной кишки. Так, частота гипердиагностики ХП дости-

гает 61,9 % на догоспитальном и 45,5 % на раннем госпитальных этапах. Несколько

104

реже имеет место недооценка проявлений панкреатита – в 10-43 % случаев. Причи-

нами частых диагностических ошибок являются особенности анатомического рас-

положения органа, не специфичность клинических проявлений; ненадежность,

сложность, низкие специфичность и чувствительность многих лабораторных тестов,

что приводит к назначению не адекватного или несвоевременного лечения.

Таким образом, из-за отсутствия объективных лабораторно-инструментальных

критериев определить наличие у пациента обострение ХП зачастую достаточно

сложно. Особенно сложна диагностика болевых форм панкреатита и абортивных

форм экзокринной недостаточности ПЖ.

Клиника

Клинически ХП характеризуется двумя ведущими симптомами: рециди-

вирующей или постоянной абдоминальной болью, и/или экзокринной не-

достаточностью ПЖ, которая возникает при разрушении 90–95 % паренхимы органа и

сопровождается диареей и потерей массы тела.

Клинические проявления ХП мало специфичны: боль не имеет четкой локали-

зации, возникая в верхнем или среднем отделе живота слева или посередине, ир-

радиирует в спину, иногда принимая опоясывающий характер. В некоторых случа-

ях боль исходно локализуется в спине. Более, чем у половины больных болевой

абдоминальный синдром имеет высокую интенсивность, сохраняется длительное

время. Как правило, боли усиливаются на фоне приема пищи, обычно через 30 ми-

нут (особенно при стенозировании панкреатических протоков). У части пациентов

появление боли не связано с едой. Примерно у 15 % больных боли отсутствуют.

Существует мнение, что такой наиболее часто встречаемый симптом, ставший по-

жалуй, "неотъемлемым" признаком обострения хронического панкреатита, как опоя-

сывающие боли в верхнем отделе живота, является следствием пареза поперечно-

ободочной кишки, либо самостоятельной патологией толстого кишечника.

С учетом отсутствия четкой специфичности болевого абдоминального син-

дрома при ХП предложено выделение нескольких наиболее типичных вариантов:

1) язвенно-подобный;

2) по типу левосторонней почечной колики;

3) синдром правого подреберья (в 30–40 % протекает с холестазом);

4) дисмоторный;

5) распространенный (без четкой локализации).

В генезе болевого абдоминального синдрома при ХП основное значение

придают внутрипротоковой гипертонии при сохраняющейся секреции пан-

креатических ферментов в условиях обструкции главных или мелких протоков ПЖ.

Кроме того, имеют место и другие факторы — вторичное воспаление внутрипан-

креатических нервных стволов, перипанкреатическое воспаление с вовлечением две-

надцатиперстной кишки и ретроперитонеального пространства, стеноз дистального

отдела холедоха. В ряде случаев прогрессирующее снижение экзокринной функции

приводит к уменьшению и даже полному исчезновению болевого абдоминального

синдрома.

Причинами снижения массы тела считаются вторичные расстройства аппетита

(прием пищи чаще усиливает болевой абдоминальный синдром), прогрессирующий

синдром панкреатической мальдигестии, синдром мальабсорбции и декомпенси-

рованный сахарный диабет.

105

В механизмах формирования клинической симптоматики участвует избыточ-

ный бактериальный рост в кишечнике, особенно заметный при алкогольном и би-

лиарном вариантах заболевания.

В настоящее время в клинической картине ХП выделяют 3 периода:

Начальный период (чаще – до 10 лет), характеризующийся чередованием пе-

риодов обострения и ремиссии. Основным проявлением обострения являются

боли разной интенсивности и локализации: в правой верхней половине живота –

при поражении головки ПЖ; в эпигастральной области — при преимущественном

поражении тела ПЖ, в левом подреберье — при поражении хвоста ПЖ. Опоясы-

вающий характер болей связан с парезом поперечно-ободочной кишки и не

является частым. Диспептический симптомокомплекс если и бывает, то носит

явно сопутствующий характер и купируется при лечении первым.

Второй период — стадия внешнесекреторной недостаточности ПЖ (чаще —

после 10 лет течения заболевания). Боли уступают свое место диспептическому

симптомокомплексу (желудочному и кишечному). Симптомы желудочной диспеп-

сии связаны с частыми явлениями дуоденостаза, гастроэзофагеального рефлюкса;

симптомокомплекс кишечной диспепсии возникает на фоне синдрома мальдиге-

стии, появляются моторные нарушения кишечника в связи с недостаточностью

выработки мотилина и изменением чувствительности рецепторного аппарата кишки

к естественным стимулам. Болевой абдоминальный синдром становится менее выра-

зительным, или его может не быть. Вследствие развившегося синдрома мальаб-

сорбции прогрессирует похудание.

Осложненный вариант течения ХП (возможно развитие в любом периоде).

Происходит изменение "привычного" варианта клинической картины: изменяет-

ся интенсивность болей, она может стать постоянной, иррадиировать, быть дина-

мичной под влиянием лечения. Более "упорно" представлен диспептический

симптомокомплекс. Так, при раздражении островкового аппарата ПЖ с высоким

выбросом инсулина развивается клиника гипогликемии, которая долгое время

может доминировать в клинической картине. При формировании кист и инфек-

ционных осложнениях изменяется обычная динамика ферментных тестов, гипе-

рамилаземия может держаться неопределенно долго.

Инструментальные методы диагностики хронического панкреатита

Методики визуализации ПЖ включают в себя, прежде всего УЗИ, КТ, ЭРХПГ,

эндоскопическое УЗИ, а также более редко применяемые МРТ, ангиографию, ска-

нирование поджелудочной железы.

Ультразвуковая диагностика хронических панкреатитов

Ультразвуковая визуализация ПЖ занимает одно из важнейших мест при

УЗИ органов пищеварительной системы. При использовании современного обору-

дования с датчиком, обеспечивающим широкое поле обзора и высокую разре-

шающую способность, с компьютерной цифровой обработкой изображения, в

большинстве случаев УЗИ оказывается достаточным для качественной визуализации

всех отделов ПЖ, ее паренхимы и протоковой системы.

Для ХП вне обострения характерно гетерогенное повышение эхогенности

ПЖ. Область хронического воспалительного процесса, фиброза или кальцинаты в

паренхиме представляются в виде отдельных участков повышенной эхогенности. В

зависимости от размеров пораженных участков наблюдается микро- и макроноду-

лярная сонографическая структура паренхимы, наиболее выраженная в случае каль-

106

цифицирующего панкреатита. Некоторые кальцинаты, обычно крупные, дают аку-

стическую тень. Часто, при выраженном повышении эхогенности всей паренхимы

ПЖ, конкременты выявляются только по наличию акустических камней. Линей-

ное расположение указывает на их расположение в главном панкреатическом

протоке. Нередко выявляется значительное расширение протока, дистальнее рас-

положенных в нем конкрементов. Выявление крупных ги-поэхогенных участков

на фоне повышения эхогенности паренхимы указывает на наличие активного воспа-

лительного процесса — обострения ХП.

Большие трудности представляет диагностика псевдотуморозного панкреа-

тита, под которым понимается локальное поражение какого-либо отдела ПЖ с его

увеличением в размерах. При локализации процесса в головке ПЖ говорить о псев-

дотуморозном ХП можно при увеличении ее размера до 40 мм. и более. Отличить

указанные изменения при однократном УЗИ практически невозможно.

Равномерное повышение эхогенности всей ПЖ у лиц старше 50 лет часто трак-

туется как естественный процесс старения органа, однако при наличии типичной

клинической картины ХП необходимо расценивать такую ультразвуковую картину

как сонографический вариант ХП.

Приблизительно в 30 % случаев ХП контур ПЖ представляется размытым, не-

ровным, или даже зазубренным, что, вероятно, является артефактом, вызванным

гетерогенностью паренхимы и снижением четкости границы между и перипан-

креатической клетчаткой. Таким образом, границу между ПЖ и окружающей

тканью при ХП нельзя точно определить отчасти вследствие того, что зазубрен-

ный контур может быть не краем собственно железы, а лишь границей наиболее

периферических мелких участков фиброза. В других случаях контуры ПЖ могут быть

ровными, без зазубрин, но с крупными гладкими выступами, "горбами", нарушаю-

щими в некоторой степени форму железы.

При ХП вне обострения размеры железы нормальные или уменьшены, ино-

гда значительно, так что вместо паренхимы может визуализироваться лишь глав-

ный панкреатический проток, расширенный и с плотными стенками, иногда про-

ток изогнут вследствие фиброза окружающей ткани. Ультразвуковым признаком

прогрессирующего фиброза и уменьшения размеров ПЖ является увеличение рас-

стояния между ПЖ и аортой более 20 мм.

Увеличение размера ПЖ однозначно свидетельствует об обострении ХП,

либо развитии опухоли ПЖ. Увеличение чаще бывает локальным, связанным с

сегментарным отеком. Визуализация в пределах локального отека расширенного

главного панкреатического протока подтверждает наличие активного воспали-

тельного процесса. Увеличение размеров ПЖ может сопровождаться сдавлением

верхней брыжеечной, реже, нижней полой вены; нередко отмечаются ультразвуко-

вые признаки тромбоза селезеночной вены. При отеке в области головки ПЖ воз-

можно сдавление общего желчного протока, приводящее к расширению послед-

него выше области обструкции на большом протяжении.

Диагностика "классического" ХП очень надежна при УЗИ и применение КТ

или ЭРХПГ не дает дополнительной информации. Необходимость в применении

последних двух методов возникает в случае невозможности визуализации каких-

либо отделов ПЖ при УЗИ, при наличии объемных процессов в ПЖ, а также при

так называемом "панкреатите минимальных изменений" (minimal change pancrea-

titis).

107

Компьютерная томография в диагностике хронического панкреатита

КТ дает возможность поставить диагноз, прежде всего на стадии ос-

ложнения панкреатита: при обнаружении кальцификации, формировании псев-

докист, повреждении соседних органов или атрофии паренхимы ПЖ. Пожалуй,

единственно достоверным признаком неосложненного ХП, который позволяет

выявить этот метод, является изменение крупных протоков железы (дилятация

или стенозирование). Чувствительность и специфичность КТ в значительной

степени колеблются в зависимости от стадии заболевания и составляют 80-90 %.

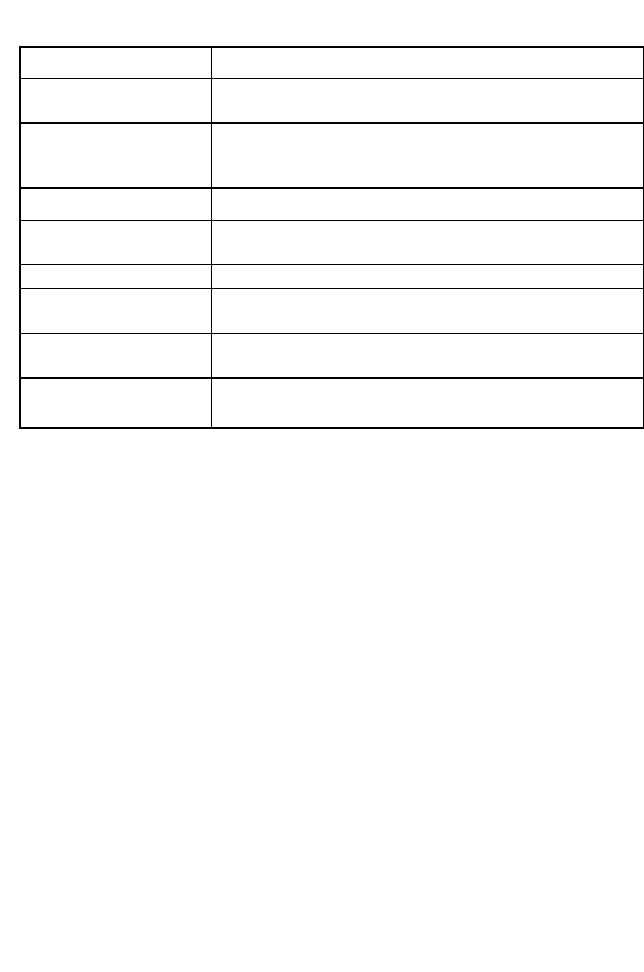

В качестве критериев ХП по данным КТ рекомендуют использование следующих при-

знаков (табл. 1).

В диагностике псевдокист КТ — один из наиболее точных методов, позволяю-

щих выявлять данное образование практически во всех случаях. При псевдокистах на

фоне паренхимы органа визуализируются полостные, округлой формы, гомогенные

образования с четкими, ровными контурами, плотность которых колеблется от -5 до

+15 ед. Н., что соответствует плотности жидкости. Более высокая плотность псевдо-

кист указывает на нагноение или наличие крови в полости. Псевдокисты ПЖ

обычно бывают одиночными, реже встречаются две псевдокисты или более. При

больших псевдокистах может отмечаться резкая деформация контуров ПЖ. Сложно-

сти в выявлении и дифференциальной диагностике псевдокист могут возникать при

небольших кистах диаметром менее 1,5 см. В таких случаях целесообразно использо-

вать методику контрастного усиления изображения — внутривенное введение 40-100

мл верографина. При этом псевдокиста ПЖ, в отличие от паренхимы и опухолевых

тканей, не контрастируется, поскольку ее плотность остается прежней. Этот прием

позволяет четко визуализировать псевдокисты диаметром до 5 мм.

Таблица 1

Ультразвуковые признаки ХП

Стадия ХП

Признаки

Ранняя

• Гомогенное диффузное повышение эхогенности паренхимы, сохранение

рисунка • Картина "булыжной мостовой", которую дают эхосигналы сред-

ней интенсивности • Средний и плотный эхосигналы, неравномерно рас-

пределенные на нормальном фоне

Поздняя

• Негомогенное распределение эхосигналов с чередованием плотных и

кистозных участков • Чрезвычайная вариабельность амплитуды и протя-

женности эхосигналов • Изменение размера органа. Иногда лишь частичное

увеличение (переднезадние размеры: головка – более 3 см, тело – 2,5 см,

хвост более 3 см) • Кальцификация тканей железы • Конкременты в пан-

креатическом протоке • Кисты • Расширение панкреатического протока

(более 2,5 мм) • Деформация органа (изменение внешнего контура) • По-

вышение плотности ткани ПЖ • Снижение подвижности ПЖ при движе-

ниях диафрагмы • Расширение общего желчного протока в сочетании с

увеличением головки ПЖ

108

Таблица 2

Данные компьютерной томографии при ХП

ЭРХПГ в диагностике хронического панкреатита

В большинстве современных научных публикаций в качестве "золотого

стандарта" диагностики ХП приводится ЭРХПГ. Tmrie C. W. et al. указывают, что

в Великобритании диагноз ХП лишь в минимальном числе случаев ставится на

основании панкреатических лабораторных тестов, тогда как основная верифика-

ция диагноза базируется в первую очередь на ЭРХПГ.

ЭРХПГ позволяет выявить стеноз протока и определить локализацию об-

струкции, обнаружить структурные изменения мелких протоков, внутрипротоко-

вые кальцинаты и белковые пробки. На основании результатов исследования

диагностируют:

вероятный ХП (изменены 1–2 мелких протока);

легкий ХП (изменено более трех мелких протоков);

умеренный ХП (поражение главного протока и ответвлений);

выраженный (изменение главного протока и ответвлений, внутрипрото-

ковые дефекты или камни, обструкция протока, стриктуры или значительная не-

равномерность поражения).

Степень потоковых нарушений может не коррелировать с выраженностью

функциональных изменений ПЖ. ЭРПХГ, обладая высокой диагностической ин-

формативностью, достаточно инвазивна, что не исключает возможности развития

серьезных осложнений (острого панкреатита, холангита, сепсиса, аллергических

реакций и др.). Частота их колеблется от 0,8 до 36 %, летальность составляет око-

ло 1 % случаев. Недостатком является также невозможность оценить изменения

непосредственно паренхимы железы.

Показатель

Изменения

Размеры органа

Обычно – увеличение части или всего органа, редко

сморщивание ПЖ

Плотность ткани

Негомогенный характер, обычно с кистами или кальци-

фикацией. Обычно слегка повышенная плотность /

Контур

Неровный 1

Проток железы

Расширенный (диагностика с помощью КТ возможна,

если диаметр протока боле 5 мм)

Желчные протоки

Расширены, при увеличении головки ПЖ

Двенадцатиперстная

кишка

Сдавлена при увеличении головки ПЖ

Селезеночная вена

Иногда тромбирована, иногда с увеличением селезенки

Другие признаки

Утолщение брюшины и почечной фасции вблизи ПЖ, ат-

рофия ретроперитониальной жировой клетчатки.

109

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ)

В последние годы появились новейшие МРТ-программы, позволяющие по-

лучить прямое изображение протоков ПЖ (как при ЭРХПГ) без инвазивного

вмешательства и введения контрастных веществ. Процесс освоения этого метода

окончательно не завершен и направлен на поиск и разработку оптимальных техни-

ческих параметров сканирования. Существуют отечественные данные о полном

отсутствии инвазивности МРХПГ, ее безопасности, отсутствии необходимости вве-

дения контрастных веществ, возможности полипроекционного исследования и од-

новременного сочетания традиционной МРТ для оценки состояния органов гепа-

топанкреатодуоденальной области и высокой диагностической информативности.

Проведение исследования способно во многих диагностических ситуациях заменить

прямые методы контрастирования (ЭРХПГ) в качестве первичного метода диагно-

стики. МРХПГ может быть методом диагностического выбора при непереносимо-

сти пациентами йодсодержащих препаратов, либо при декомпенсированном со-

стоянии больных.

Эндоскопическое исследование

В последние годы вновь возникает интерес к использованию эндоско-

пического исследования желудка и двенадцатиперстной кишки, как метода диаг-

ностики ХП. Эзофагогастродуоденоскопия (дуоденоскопия) является необходимой

для проведения ЭРХПГ и позволяет:

– осуществлять эндоскопический осмотр панкреатического протока

– выполнять селективный забор панкреатического сока для ферментного и

морфологического исследования;

– диагностировать патологию большого дуоденального сосочка;

– выявить заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки,

являющиеся возможной причиной развития ХП.

Редко используемые методы инструментальной диагностики хрониче-

ского панкреатита

1. Обзорная рентгенография носит условный характер, отрицательные данные

часто не отрицают патологии, а наоборот. Чаще всего позволяет определить толь-

ко крупные кальцинаты в проекции ПЖ.

2. Внутривенная холангиография в виду низкой диагностической ценности в на-

стоящее время практически не используется. Возможно применение только для кон-

трастирования холедоха у больных с билиарным панкреатитом, особенно после хо-

лецистэктомии.

3. Чрескожная чреспеченочная холангиография ограниченно применяется в виду

высокой степени инвазивности и возможности развития осложнений, кроме того,

по диагностической значимости уступает ЭРХПГ.

4. Сцинтиграфическое исследование:

а) Панкреатосцинтиграфия (используется внутривенное введение метио-

нина, меченного

75

Se)

б) Панкреатоангиосцинтиграфия (используется селективное введение мак-

роагрегата альбумина, меченного

131

1,

99m

Tc или "

3

1п в артерии ПЖ).

5. Ангиография является одним из самых инвазивных методов диагно-

стики ХП, прямых показаний к применению методики у больных ХП нет. Ангио-

графия используется только при дифференциальной диагностике с опухолями,

110

подозрении на сосудистый генез ХП, при подозрении на аномалию поджелудоч-

ной железы.

Лабораторная диагностика ХП

Лабораторные тесты, применяющиеся для диагностики ХП, относят к сле-

дующим группам:

1. Исследование содержания (активности) ферментов ПЖ в крови, моче.

2. Зондовые методы изучения экзокринной функции ПЖ:

а) прямые; б) непрямые;

3. Беззондовые методы выявления внешнесекреторной недостаточности

ПЖ:

а) тесты на активность панкреатических ферментов, при которых в моче

или выдыхаемом воздухе определяют продукты гидролиза разных субстратов;

б) тесты на недорасгцепленные и не всосавшиеся компонентыпищи в кале

(копрограмма, содержания жира в кале);

в) оценка содержания панкреатических ферментов (эластазы,липазы, хи-

мотрипсина) в кале;

4. Оценка инкреторной функции ПЖ (определение содержания С-пептида

в крови, проба Штауба-Трауготта и др.).

Кроме того, для лабораторной диагностики ХП используют иммуноло-

гические, генетические, цитологические, гистологические исследования, опреде-

ляют в крови уровни панкреатического полипептида, "онкомаркеров" – СА 19-9,

СЕА (карциноэмбриональный антиген) и др.

Исследование содержания (активности) ферментов поджелудочной

железы в крови и моче

Первая группа диагностических тестов обычно используется для выявления

феномена выхода ферментов в кровь, который развивается при повреждении кле-

ток. Ферменты поступают в интерстициальную жидкость, затем в лимфу и кровь,

а позже попадают в мочу. Панкреатические ферменты проникают в кровь также

из секреторных ходов и протоков ПЖ. Кроме того, происходит всасывание фер-

ментов в проксимальных отделах тонкой кишки. Повышение активности пан-

креатических ферментов в крови и моче чаще связано с деструкцией паренхимы

органа, а также с повышением внутрипротокового давления, и характерно для

гиперферментемических панкреатитов.

Наиболее распространенным диагностическим тестом является изучение

уровня амилазы в крови (моче). Это исследование является исторически первым

биохимическим способом диагностики панкреатитов. В 1908 г. Вольгемут разработал

метод определения активности амилазы в биологических жидкостях и с тех пор пред-

ложено более 200 методических приемов.

Невысокая чувствительность определения амилазы в крови и моче связана с

кратковременностью гиперамилаземии и гиперамилазурии при панкреатитах. Так,

уровень амилазы крови начинает повышаться через 2-12 часов от начала заболевания

(обострения), достигает максимума через 20-30 часов, нормализуются через 2-4 суток

при благоприятном течении заболевания. Содержание амилазы в моче начинает по-

вышаться через 4-6 часов от начала заболевания, а через 8-10 часов уже может нормали-

зоваться. В. В. Храпач и соавторы считают, что уровень амилазы в моче имеет две

волны повышения в течение трех суток с начала периода обострения. В период обо-

стрения ХП активность амилазы в крови и в моче может оставаться в пределах нор-