Смирнов М.В. Электродные потенциалы в расплавленных хлоридах

Подождите немного. Документ загружается.

'гемпературе

соответствует

определенный

скачок

дифу3ионного

потен_

йй',',

к6Ёорь:й

не

явлйется

функшией

х.9то

по3воляет

ре1пить

уравне'

ния

вь:ну>кд{енной дифу3ии

и

получить

такие

}ке вырах{ения

для

ста_

ционарн6го

дифузиойного

потенциала'

если

ввести

вместо

переменных

й'сйЁ*""'*'ффйтивн,те

значения

коэфишиентов

дифу3ии

и электро_

йр'"'л"'""и.

Б

качестве

фФктивнь[х

ну}|(но

брать

их

минимальнь1е

ве_

лйчиньп

и3 всех

во3мо}кных

вариантов

проме}куточных

составов

солевых

смесей.

8

простейтшем

случае'

когда

они

меняются

с

составом

аддитивно'

т. е.

ли!|еййо,

их

эффктивные

3начения

совпадают

со

3начениями

в том

оасплавленномсолевомэлектролите'гдеонинаимень1||ие.

'

в качес.ве

примера

приведем

расчет

дифу3ионного

потенциала

на

по_

риеюй

диафрагме

с

постояннь|й

г!8,[|иёнт0м

электрического

потенциала'

;;;;;;й;ъъ'ййс{,'е

расплавленны".

хлориды

натрия

и

калия

при.1100"

к'

йз

и*е,'щ'хся

в

лийратуре

данных

для

этой

т€мпературы-

к-оэфициен-

тй

дифу6ии

ионов

в^раёйлавах

ука3анных

солей

равны

,'10б

см2|сек:

8,8

1х{а+

((€1)

€1_

(ша€|)

с1_

(кс1)

11,8

6,5

8,4

.

9,8

9,17

}дельная

электрпроводность

расплавленного

шас1

р3в}3

3,67

|

-^а

к91

';:,й-Б;;.

';_'.^

||Ёотности

этих

солей

соответственно

1,532

и \,493

е|см$,

откуда

ш&"'-2,123'

10_2

и

:![сг:2,002

.\0-2

моль|

см3.

вд:1'984.

10_4718

(.т!о!,6)'

*

{ш'л,6)!

$

о,6

|[олагая,

что

коффициенты диф:}узии

ионов

в солевых

смесях

.}ч]а€1

_

1(€1,

заполняющих

поры

диафрагмы'

и

их

удельная

электропро'

водность

меняются

с составом

монотонно'

берем

в качестве

эффктивных

значений

соответствующих

величин

наименьт1]ее

и3

приводимь1х

вы|пе'

1огда

в,

=

0,0039

в.

(оэффишиенты

дифу3ии

боль|]]инства

ионов

в индивиду1{"^1?*

#]];

ких

хло'идах

и

их смесях

имеют

величинь[

одного

порядка

\\1)_"

см"/сек)

в

1пироких

интервалах

температур

вь}|11е точек

их

плавления.

поэтому

в

€лучае

расплавов

с

близкимй

пйотностями

упаковки

частиц'

т.

е. близ-

киьи

числами

грамм-ионов

в единице объема, дифу3ионнь|е

потенциалы

составляют

несколько

милливольт

да)ке

тогда'

когда

диафрагма

ра3де-

ляет

расплавь!

ра3ных

солей,

если'

конечно'

их

электропроводность

до_

статочно

велкка.

}(огда

коэфициенты диффузии

||лп

электропроводность

меняются

'с

составом

расплавленнь|х

солевь!х

смесей'

3апо'няющих

поры

диафраг_

мы'

не

монотонно'

а

экстремально'

3а эффктивнь|е

3начения

ну>кЁо брать

минимальнь|е.

$

3.

€тационарпь[е дпффузио|{нь[е

потевцпадь[

па

поРисть!х

дпафрагмах

с переме[|нь[ми

градие|!тами

алектРического

шо^я

Ранее

при

вь1воде

уравнений

3ависимости

дифу3ионного

потенциала

от

концентрации

и

коэфициентов

дифу3|4ш'

а так}ке

электропроводности

й'"й''Бй""1'ой

солевой'6реды

.пРеАпойагалось'

что

в

пределах

диафраг-

!иьт,

толщина

которой

равна

! см,

трациент

электрического

потенциала

постоянен:

ёе'|ёх:е'||:соп51.

6|

3то предполох{ение в какой_то мере

отвечает

действительности

в

случае

диафрагм

с

однородной

структурой. 8сли

х{е электрические

свойства,

материала

диафрагмьт

и

ее

пористость неоднороднь| и'меняютс{

|]Ф ?Фй:

щине'

то градиент

потенциала

мох(ет

оказаться

непостояннь|1\!. 1огда

в

уравнении

вь|нух(денной

диффу3ии

ионов'

имеющих постояннь|е

коф_

фишиенть:

дифузии

(диафрагма

ра3деляет расплавь|

бо1}|3(}1)(

составов)

0|+]

(х'т)

-

,02|ц!

(х,

т|

-

о(х,

Ф

цР

0т 0х2

0х

скорость

их перемещения под во3действием электрического поля

в

диа-

фрагме ух(е

не

постоянна'

поскольку она связа!|а

с

градие}ттом

потег|ци-

ала соотнотпением о:_цё.ед16х, где ш

_

подви}кность ионов.

9тобьт

ре1шить

дис}ференшиальное

уравнение

с

переменнь:м

коффициен_

том в

условиях

стационарной

линейной

дифузии

(0!л{(х,1)|о1:0)

42[']

(х|

_,(!.ё!'!

(х)

:.

4х2 о

-|7-"'

надо

3нать

явньтй вид

функшиш

о(х), когда электринеский потешциад

меняется в 3ависимости

от .х в пределах

диафрагмьт

(!}--х>-0)

ра3личнь|м

обра3ом. Рассмотрим несколько случаев его монотонного

и3менения (бе3

экстремальнь1х точек

внутри

диафрагмь:),

опись:ваемого

функциями:

9т:атх2; ч':''{*; 9з:ав(е*

-|);

9ц:ац1п

(1

+х);

9ь:аь1с.

3десь с_параметрь!' 3ависящие

от типа

диафрагм,

сорта

диффундиру_

ющих

ионов' их концентрации, температурьт.

|1осле

диффренширования

этих вь|ра!(ений

по

.т

и

подстановки

градиентов

электрического

потенциала

в соотно|пение

Ёернста

_

3йнтлтейна

(для

упроще}{ия

выкладок полагаем

}:1,

помня'

что

поправочнь|й коэфициент мо'(но ввести

в

конечные

вь|ра2кения в виде сомг1о}кителя перед величинами

электрических

3аря_

дов'

2е' ионов),

имеем:

о'(х):-

2ат1:ох

;

оу(х):_

а'2е1=1

о'(х)--

.{3,

,';

д\/

ьт

2ьтт;

ьт

о'($:_##3;

оь(х):-#

1огда

дис}френциальное

уравнение

пРинимает вид:

42?:|

(х|

,

2а'а,ех ё!:/

(х)

_ ..

ах,

-

ьт

_а*

_"'

для

стационарной

линейной

диффузиш

42!:/

(х)

,

442€ ё!'|

(х)

-

..

а'"

-т

нц1+х)- а'

_"'

ё2!'{

(х|

,

422ё

ё!'[

(х)

^.

ё2!ъ|

(х)

,

а52е ё!'|

(х)

^

-т-----------:=

_=-:9,

а'"

=

нт а'

:".

4х2

2ьт1[;

4х

42['[

(х)

,

а"ае!х

4[,|

(х\

^.

а',

-

ьт

_77:"'

|1осле

двукратного

интегрирования

этих

однороднь1х

уравнений

при

граничнь|х

условиях

/г(0):ш0

и 00(!):0'

получаем их

ре1'пение

в

виде

3ависимостей

!я{

(х):

&(.

в2

00,

(х):00.

0,['

+')

"*(_,,{т)

_0

'

0,1/

у

+т).*р

(_а,

1/г)

_1

А/'(я):до

'

-

ь*к'-

-

',)+*у(еох

_

ее!1-*

1'зх

-

ев!14'.'

-, -*,,(|

-

ы'+*(

_

еас7_

*

(

_

ез!)+'

"

:!^

(х):

дло

(11х11_а*

_

(1+,)1_0'

1

_

(1+01_ь'

1т:

[',|0эеР

/ а'2е

"гг'

х

|/'

#

{7.'

"'1'у

й

где

ег['-

прои3водная

функции

оп:ибок;

-

м,.,о

"*р

(-

#

,!)

.

;Б|:"'ьт)-ж/с

-т]'

!,!0аеР

ехр(_#

')

|а:

[3:

*(#)'

11

_

е"|)

-*(#)'{1

_

":1

-'

"

,+#0-,!)-

о4_

!6:

! а^2е\

['!оэеР\|-

*

)

а^2е

(1+/)-

(\+|';

[:|оэ2е2|аь

*г[.*,

(#:_']

3лектринеский

ток, во3никаю]ций

лод

воздействием

град[1ента

электри_

чес

ко

го т|оте

н

ци

а

л а

|':"!;

;

"

'''

'''

|

^::;;Ё;;'"-

""

';:_|:!#п'

!ь:_аьс'

|1р:п

достих<ении

стационарной

4!фузии

дальнейшее

ра3деление

3аря-

до"

йа

1иафра:'мах

прекраща!тся.

€ййовательно'

)('+0:0.

||одобнь:е

суммь|

токов

для

вс6х

йонов

в

расплавах

по

обе

стороны

диафрагмы

дают

уравнения'

трансцендентньте

по

отношению

к

ее

парамет!}

о.

3на'

чение

параметра

мо}кно

найти

графинеским

или

другим

приблих<енным

методом'

если

и3вестньт

величиньт

коффишиентов

дифузии

ионов'

пере_

мещающихся

чере3

диафрагму,

и эйектропроводность

солевой

средь|'

3аполняющей

ее

поры.

1аким

путем'

например,

бьтли

определены

3начения

_параметров

диа'

фрагм

рассйатриваемь1х

типов

и

по

ним

вь|числены

диффузионнь1е

потен_

63

\

*/,

\

|

|5

60

цееп

|00

т,с€/(

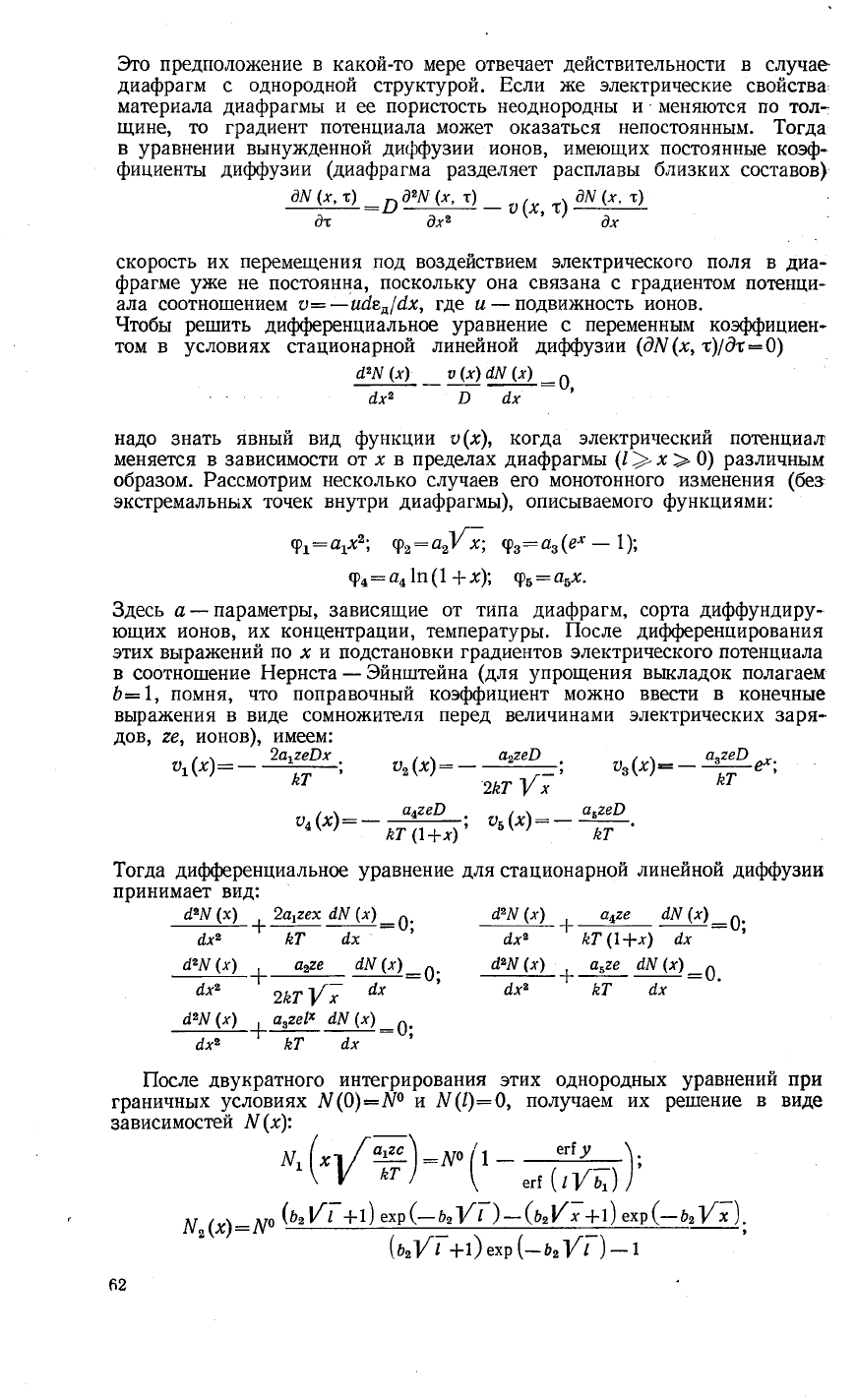

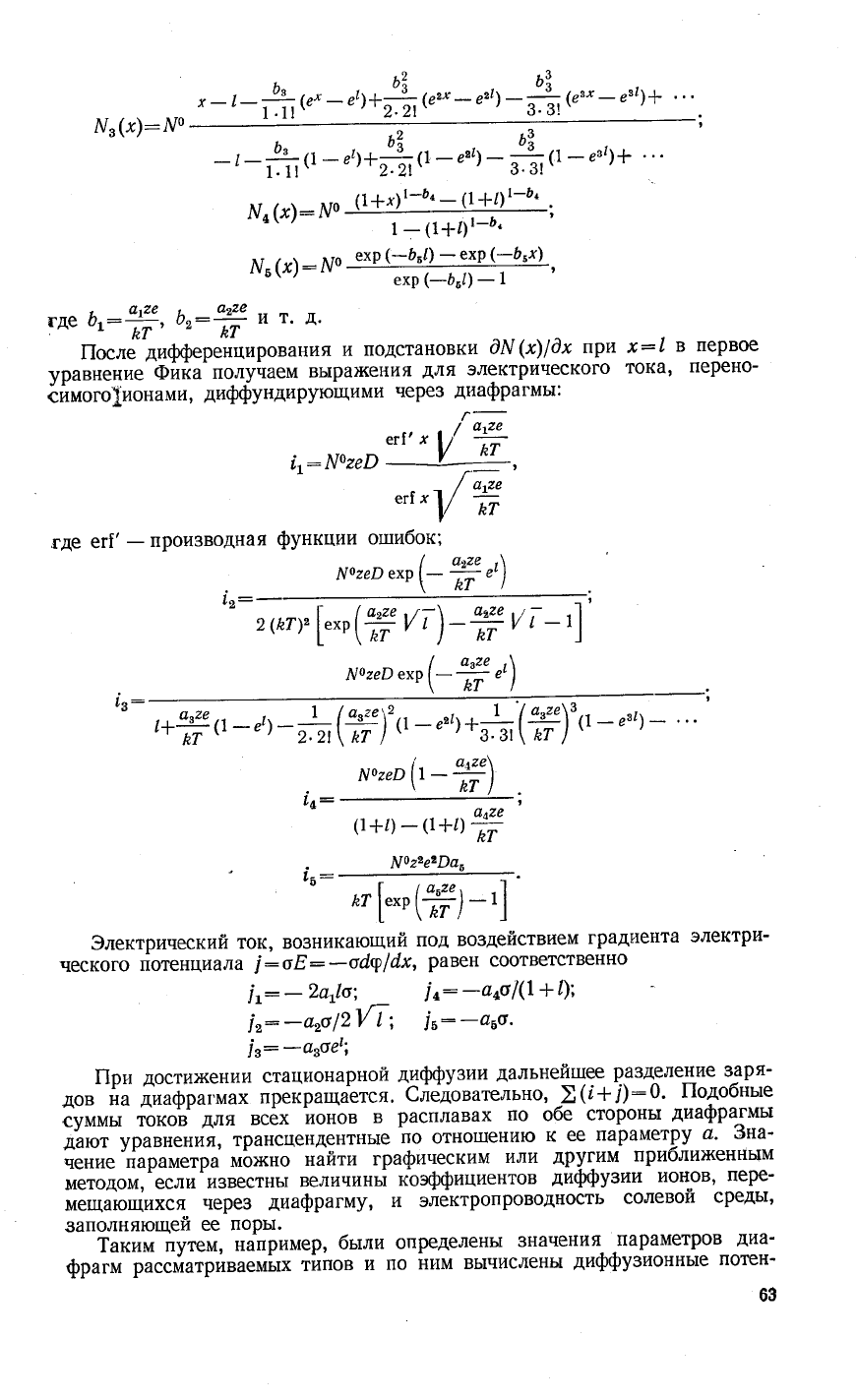

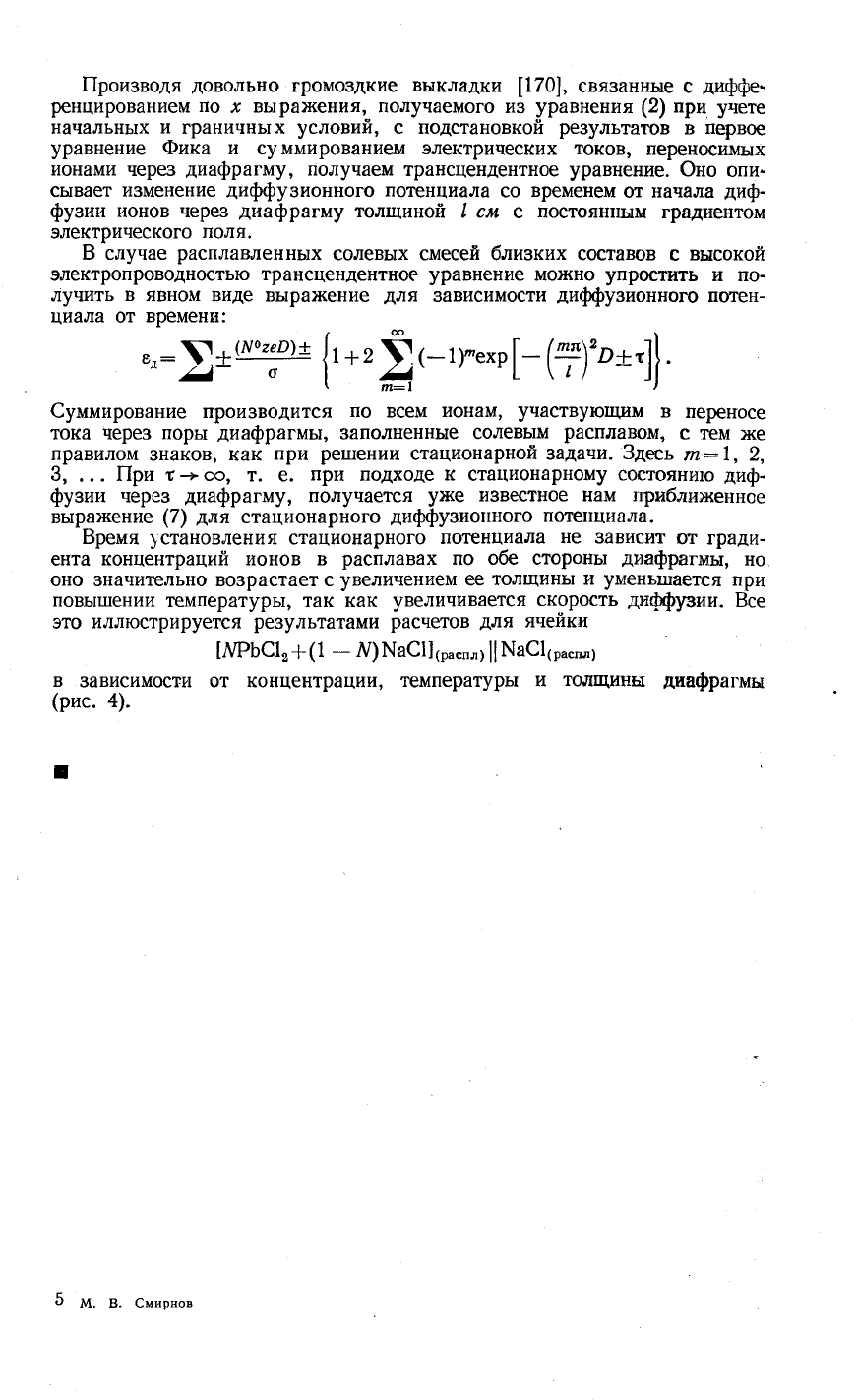

Рпс.

4,

8ремя

установления

диффузион_

ного

потенциала

в,зависимости

от

кон_

центрации

(а),

температуры (6)

и

тол-

ш:ины

диафрагмь:

(с)

а)

!_^\200о-к:

РБ€|',

мол.о/':

|

-

1,0, 2

-

1,5,3-2,0,4-2:5:

б,

о:1

лм:

?'

"

к;

:

_

|000,

2

-

1100,

3

_

1200"

к:

6) 6: 1

-

1,00'

2

_

2'00'

3

*3'14

п.у

200

+00 600

цсеп

циалы

для

диафрагм

тойин

ой

1

мм,

отделяющих

1 мол.

%

раствор

!!€!

в

расплаве

}.,1а€1

от

расплава

чистого 1т{а€1:

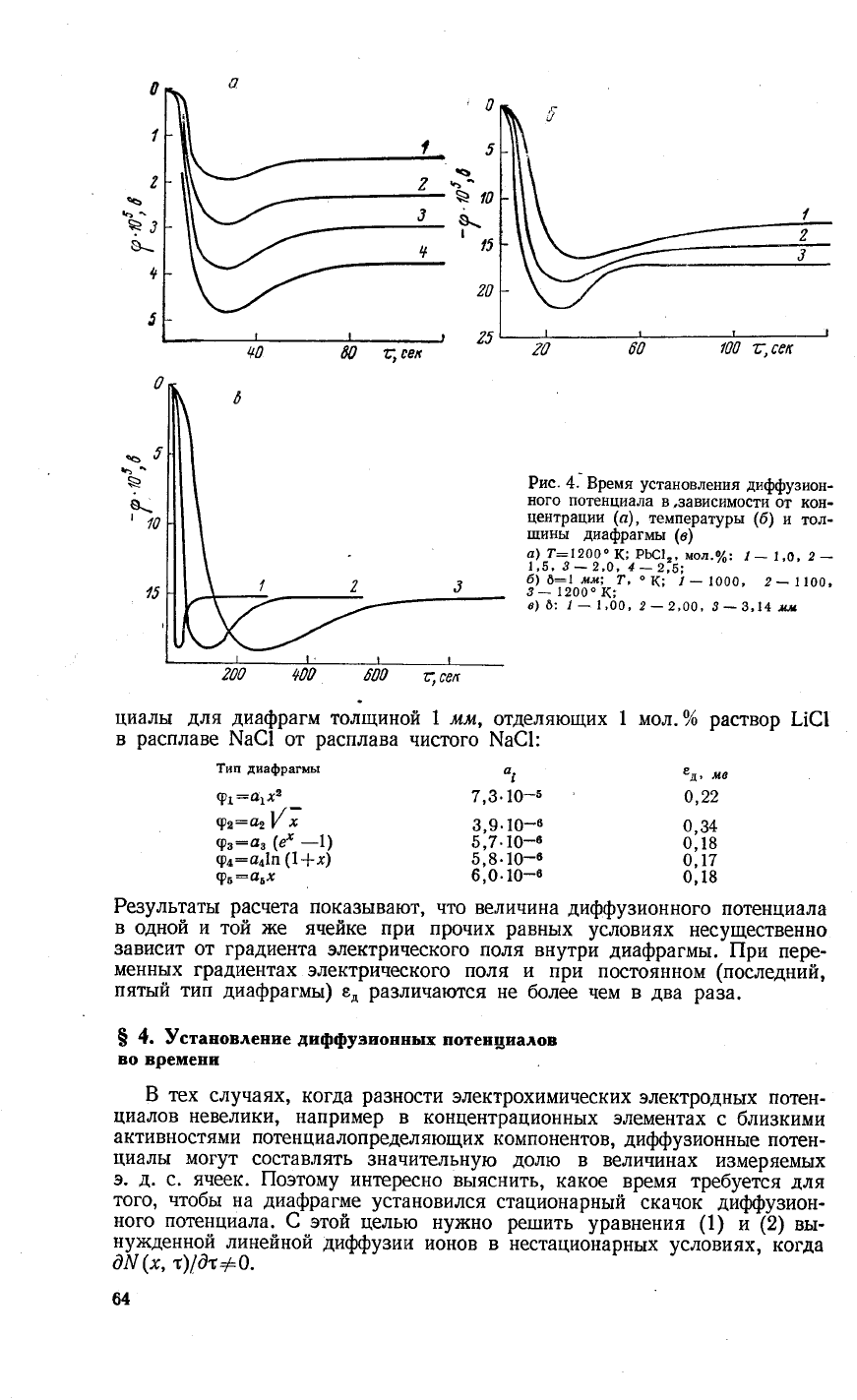

тип

двафрагмь!

9т:@тх2

9':а'/}

Фз:аз

(ех

_|\

чц:ад1п

(|{х)

9в:@ьх

а.

'

7,3.10-5

3,9.10_в

5,7.10-6

5,8.10-6

6,0.10-0

ед,

л@

0,22

0,34

0,18

о,17

0,18

Результатьп

расчета

пока3ывают'

что

величина

диффу3ионного

потенциала

в

одной и той х(е

ячейке при

прочих

равнь1х

условиях

несущественно

зависит

от градиента

электрического

поля

внутри

диафрагмь|.

при

пере_

менных

градие}1тах

электрического поля

и при постоянном (последний,

пятый

тип

диафрагмы)

ед

ра3личаются

не

болёе

чем

в

два

ра3а.

$

4.

}становденпе

диффу3поншь|х

потешцпалов

во

временп

8 тех

случаях'

когда

ра3ности

электрохимических

электродных потен-

циалов

невелики'

например

в концентрационнь|х

элементах

с близкими

активностями

потенциалопределяющих

компонентов'

дифу3ионньте

потен-

циаль[

могут

составлять

3начительную

долю

в величинах

и3меряемых

э.

д.

с.

ячеек. ||оэтому

интересно

вь|яснить'

какое время требуетъя

для

того' чтобы

на

диафрагме

установился

стационарньтй

скачок

дйфузион_

ного

потенц|1ала.

€

этой

целью

нух<но

ре|пить

уравнения

(1)

й

!2)

вы-

ну_х{денной

линейной

дифу3ии

ионов в нестационарных

условиях'

ко}ца

0!'|

(х,

т)|0т10.

64

|1роизводя

довольно

громоздкие

выкладки

[170],

связанные

с

дифф-

ренцированием

по

.х

выра}{(ения' получаемого

и3

уравнения

(2) при

учете

начальнь|х

и

граничньтх

условий,

с подстановкой

результат0в

в

первое

уравнение

Фика и

суммированием

электрических токов'

пере[!осимых

ионами

нерез

диафрагму'

получаем

трансцендентное

уравнение.

Фно

опи.

сывает и3менение

диффузионного

потенц|1ала

со

временем

0г начала

диф-

фузии

ионов нерез

диафрагму

толщиной

! см

с

постоянным

градиентом

электрического

поля.

3 слунае

расплавленнь1х

солевьтх смесей близких составов

с

высокой

электропроводностью

трансцендентное

уравнение

мохшо

упростить

и по-

лучить

в

явном виде вь!ра'(ение

для

3ависимости

дифузионного

п0тен-

циала

от

времени:

т

.-/

€уммирование прои3водится

по

всем

ионам'

участвующим

в

пеРносе

тока чере3

порьт

диафрагмь['

3аполненные

солевь|м

расплавом'

с тем

х{е

правилом

3наков' как

при

ре1пении

стационарной

задати.

3десь

гп:1, 2,

3,

.

. .

|{ри т

_>

оо'

т. е.

при

подходе

к

ста1|ионарному

состояни:о

диф_

фузии

терез

диафрагму'

получается

ух(е

и3вестное нам приблип<енное

вырах(ение

(7)

для

стационарного

диф}3ионного

потенциала.

8ремя

установления

стационарного

лот€нциала

не 3ависит

от гради-

ента

концентраций ионов в

расплавах

по оф сторонь|

диафратмы,

но

оно 3начительно во3растает с

увеличением

ее

толщинь|

и

умень1пается

при

повь|1пении

температурьт' так как

увеличивается

скорость

диФФрии.

Бсе

это

иллюстрируется

ре3ультатами

расчетов

для

ячейки

!шРьс1, +

( 1

-

00) 1.{а€1

|

кр"., >

| |

1'{а€1

1 рас'-1

в

3ависимости от концентрации'

(рис.

4).

]

температурь|

|4

толщи}1ь|

дпафрагмы

Ф-

чд_

*у#

{'

*,

!

с_'г.-р

[_

(#)ъ-"]}

.

5м.в.

€мирнов

1'лава

у

тБмпв,РАтуРнАя

и

концвнтРАционнАя

зАвисимость

э.

д.

с.

вь!сокотБмпБ,РАтуРнь!х

гА^ьвАничБских

э^БмЁнтов

с РАсп^Ав^вннь!ми

со^Б,вь[ми

э^ЁктРо^итАми

$

1.

йзмерение

а.

д.

с.

вь[сокотемпературнь|х

ячеек

с

расп^ав^еннь[ми

солевь[ми

а^ектродитамп

3лектродви)кущая

сила

гальванических

элементов

представляет

собой

ра3ность

потенциалов

мех(ду

их

электродами

в отсутствие

тока.

Фна

не

совпадаетснапря}кениемвь!сокотемпературнь1хячеекстокоподводами

и3ра3нь1хматериаловиэлектролитамивполуэлементах'разделеннь1ми

.'рй.','й"

д'афраг"а"и,-котор.ое

включает

еще

термо-э.

А.

с..

(в') мокАу

;;;;;;;йд{й,

!ё".'''.

1тт,

$'д)

т1

диффузионньтй

потенциал

(в')

|1а

диа'

фрагмах

(см. гл.

|\/):

е'1зм:8

*

8т*0д.

|[ри

измерениях

обь:чно

устанавливают

равновеснь1е

значения

э.

д.

с.

в

определенных

условиях,

когда

на

обоих

электродах

достигается

состо-

яние

термодинамического

равновесия'

Фб-этом

судят

по

постоянству

величинЁт

измеряемой

э.

д.

с.

во

времени.

Фднако

нередко

э.

д.

с.

вь1со_

й''"йй"ра.урн6и

ячейки

в

течение

пРодол)кительного

времени

меняется

мало'асистемавцеломе|цедалекаоттермодинамическогоравновесия.

Аело

в

том'

что

при

вь]соких

температурах

в

хлориднь|х

расплавах

отсутствуют

заметнь:е

3атруднения

в

пере3аряде

и

ра3ряде

ионов'

а

так-

>ке

ионизации

вешеств

на_

электродах.

Бследствие

этого

мех(ду

поверх-

ностнь|мислоямиэлектродовиприлегающимикнимслоямирасплавлен-

нь|х

солевь1х

электролитов

очены

бьтстро

устанавливается

термодинами-

ческое

равновесие.

1'1х составь|

могут

при

этом

сильно

и3мениться

по

соавнению

с

объемнь:ми

в

электролите

й

в

электроАе'

А4е>кду

повеРх;

йБ"",",

и глубиннь:ми

слоями

во3никаю'т

-градиентьт

концентрации

и поро}кдаемь1е

ими

ди{'фузионньте

потоки'

!,иффузионное

вь1равнивание

й'"шБ"'рЁший,

особенно'

й-тверАьтх

фазах

электродов'

происходит

3начи-

тельномедленнее'врезультатечегоэлектродньтепотенциальт'опреде.

ляемь|е

активностями

йотенциалопределяющих

компонентов

на

гранидах

раздела

фаз

электр'![''.й'р'лит'^

медленно

менятотся

во

времени'

Фни

йрйо'"*Ё,'тся

к

р1вн6весньтм

3начениям

по

мере

того'

как

вь1равниваются

составь|

поверхностнь|х

и

глубинных

слоев

электродов

}1

9,/1€(1|Фо'1и1ФБ.

1(онечнь:е

сйтавьт

их

отличатотся

от

исходньтх

тем

больш:е'

чем

даль1це

от

равновесньтх

бьтли

последние.

1ак,

например'

в

равновесии

с

металлическим

цирконием

"ч:

}00Р^]

в оасплаве

|;с:-

"

мольнодолевой

концентрашией

егч.ионов

|тт|:т'о,,

;-Б;;'ши

й",р''*'пится

на

долю

7т2+'и

литль

|7о'6

-""-ё9{у^.3.:::

[ьь1.

по''ому

на

циркониевом

электроде,

погру}кенно1\{

8

!8€||а'128'/|енньти

!!€

1,

содер>кащий

[-

;;';'.';;"

;ю1;;

й;Ё;"

;;й;

/;;;

г

т^'

!

уте+.

Бозни-

кают

градиенть1

концентраций,

под

в6здействием

которьтх

ионьт

7г2+

дифун!цируют

и3

приэлект-родного

в глубиннне

с9о1эдектролцта'

где

концентрацр|я

их

вн)чале

6ь:ла

равна

нулю'

Б обратном

направлении

дифундируют

ионь[

7гц+.

|\олное

термодинамическое

равновесие

ме}кду

66

электродом

и всем объемом

электролита

достигается

тогда, когда

вь|рав-

ниваются

составь| его

приэлектроднь!х

и

глубинньтх

слоев.

Фбщая

кон-

центрация

ионов

циркония

в солевом

расплаве

во3растает при

этом более

чем

в

полтора

ра3а

по

сравнению

с

первоначальной.

[змерения

э.

д.

с.

проводят в ятлейках,

устройство

которь1х

обеспе_

чивает

максимально

во3мох(ное

приблих<ение

исследуемь!х

систем

к

рав-

новеснь1м

условиям.

||осредством

диафрагм

исключается

бестоковь:й

перенос

металлов

и

хлора через

электролит

с'одного

электрода

на

дру-

гой.

Фсобое

внимание

уделяется

тому, нтобьт

электролит не взаимодей-

ствовал

со стенками

и

га3овой средой

ячейки

или'

по

крайней мере'

их

взаимодействие

не ока3ь1вало существенного влия|1ия на

активности

потенциалопределяющих

ионов

3а

время измерений. в

полуэлементах

с

металлическими

электродами' которь]е

обмениваются с электролитами

ионами

ра3нь1х

валентностей, требуеплую

концентрат1ию их

3адают

анод-

нь1м

растворением

металлов.

Фчень

ва)кно' чтобьт температура

ячейки поддерх{ивалась при

задан-

ном 3начении

постоянной, а электролит и электродьт находились

в и3о-

термической

зоне

нагрева.

1емпературньте

коэффициентьт

большинства

гальванических

элементов

_

величиньт

порядка

десятьтх

долей

милли_

вольта

на градус.

|1оэтому колебания тем|1ературь!

да}ке

на

2-3"

вь|3ь1вают

разброс

экспериментальньтх

точек

в

пределах

нескольких

милливольт.

1(огда

электродьт

име}от

ра3нь1е

температурь!'

мех(ду

ними

возникает

термо-э.

д.

с.

|171-179|.

Фна во3растает

с

градиентом

температурь|

и 3ависит

от состава электролита.

Б

зависимости

от соотно1пения

тепло-

вь1х

потоков'

переносимь]х

анионами

и

катионами' термо-э.

д.

с.

мо'(ет

бьтть

одного

|1ли

лротивоположного

3нака с

ра3ностью

электрохимических

потенциалов

ме)кду электродами

неи3отермических

ячеек.

Ёеобходимо

тщательно

удалять

из

ячейки кислород

и влагу'

которь|е

могут

образовывать

с

потенциалопределяющими

катионами

нераствори-

мь|е

в хлориднь1х

расплавах

оксисоединения и тем

самь1м

умень1пать

их

к0нцентрацию

в электролите.

€ этой

целью

ячейки

гермети3ируют'

их

содерх{имое

вь|дер>*(ивают

под поних{еннь1м

/(авлением'

постепенно

повьг

шая

температуру

до

полного плавления

солей. 9ерез

расплавь!

проду-

вают

сухой

хлористь:й

водород и хлор, чтобьт

растворить

оксисоединения,

образовавтпиеся

под воздействием следов

влаги

и кислорода

во3духа

[180].

1акую очистку

электролита нух(но

производить

особенно в

тех

случаях'

когда он содер'(ит

много3аряднь]е

катионьт'

а так}ке хлорид

л|1тия

[131].

!{тобь]

удалить растворецнь!е

хлористь:й водород

и х.пор,

чере3 солевь|е

расплавь}

перед погрух(ением электродов продувают

аргон

или

гелий, очищенньтй

от

следов

кислорода'

влаги и

да'(е

а3ота' кото-

рый

образует

при температуре опыта нитридьт

с

исследуемь|ми

металлами.

||ри

работе

с

хлорнь]м

электродом необходимо

следить

за тем' чтобьт

в окру}кающем

его

электролите не бьтло взве1пенных частиц

окислов

и

оксихлоридов

металлов.

||опадая на хлорньтй

9лектрод'

они ока3ь1вают

на

него сильное

деполяри3ующее действие;

его

потенциал

становится

неустойчивь!м:

падает' а

3атем

вновь во3растает' когда попав[пее

на

электрод

оксисоединение

полностью прохлорируется.

||о характеру

и3менения э.

д.

с. во

времени мох(но

судить

о

вь]3ь1ва-

ющих его

причинах.

8сли, например' в

элементах с

хлорнь!м

и металли_

ческими

электродами э.

д.

с.

монотонно

умень1пается'

то это

свидетель-

ствует

о непрерь'вном

увеличении

концентрации

ионов

металлов

в

ре3уль-

тате

попадания окислителей, в том числе

хлора' на

металлические

электродьт.

Ёаоборот, э.

д.

с. возрастает' когда их концентрация

падает'

например'

при испарении летучих

хлоридов

и3 электРолита.

Аногда

приходится со3давать электродь[

непосредственно

в

самой

ячейке электролизом'

оса>т(дая исследуемьтй

металл'

например плутоний,

на

катоде.

Б

подобнь:х

случаях и3мерения 9.

А.

€; начинают

не сразу

к*

67

после вь1ключения

тока

электроли3а'

а

спустя

некоторое

время' необхо-

димое

для

того' чтобь1

исче3ла

концентрацион1{ая

поляри3ация металли-

ческого

электрода.

Равновесньле

значения

э.

д.

с.

вьтсокотемпературнь|х элементов

дости_

гаются

в течение

продол}кительного

времени

да)ке

в ячейках с

хоро1по

продуманной

конструкшией.

|1ри

этом всегда

имеется опасность

принять

сйупййнь:е

стационарнь1е

величинь1 3а

равновесные

э.

д.

с.

1олько по'

вторнь1е

и3мерения

с

варьированием

конструкционнь|х

особенностей

используемьтх

ячеек

дают

во3мо}кность

исключить

источники слунайнь:х

или систематических

ош.тибок

и оценить

достоверность

получаемь|х

ве-

личи!|.

$

2. [емпературная

завпсимость

а.

д.

с.

вьпёокотемшеРатурнь[*

тадьванических

адементов

с

расп^ав^еннь[мп

хдориднь[ми

эдектролитами

3.

д.

с.

всех концентрационных

элементов

во3растает с

повь11пением

температурьг'

притом

тем быстрее'

чем больгце отно1пение активностей

потенциалопределяющих

компонентов

в

полуэлементах

и мень|ше их

вале|{тность.

Б гшироких

температурных

интервалах эта 3ависимость

ли-

Бейн'},

поскольку Активности

одних

и тех

>ке коп,1понентов в близких

по

компо3иции

средах'

в

которь|х

они содер)катся-

в

ра3ных

концентрациях'

меняются

с

температурой

почти одинаковым обра3ом.

Более сло}к!|ую

температурную

3ависимость

имеют

э.

д.

с. химических

элементов.

|1ококем

это

на примере

элементов с хлорным

и металличе-

скими электродащи.

|[ри

Рс\,

| агпм

ьн

!'|е

+

1

|

2п

^13'

'

*

'

'-

^н8т"с:,

1

*

1

пР

-|

3%*'/аа53г',",_

5&"с:',*,*

&

1п

с*",+'с3:-_

пР

3десь

А//0

и 50

_

соответственно

энтальпии и

энтропии

-веществ

в чистом

виде

и

указанном

агрегатном

состоянии

(металл мох(ет

бьтть твердьтм

или

хсилким)

при

данной

температуре

/'' причем

АЁ*т"сг,

с*

:

:

.'}"?*,

*

'л|/3п-*

:

и

5$т"с1л

(,к)

:

в1^"?*,

*

*3,

',,

где

^Ё10

и

50

_'энтальпии

и энтропии

ука3анных

ионов

в

чистом

жидком

хлориде

йе€1,,

'^"1#",,,

!1 о61|'аспл)

-

их

активности

в хлоридном

рас_

плаве'

содерх{ащем

Б'растворенйом

состоянии

хлорид

йе€1' и

находя-

щемся

в контакте

с

мёталлическим

электродом.

|1ереходя

к мольнодоле-

вым

концентрациям'

имеем:

ьн!""+\

АЁ3''с":

-

АР$тес|а(:к'_

&?'

1п

|*''*

пР

я!'"+{

з$,'1г1

_

$8тес:,,

1*1*&1

1п

[[{е'+]

_т

пР

|1ервый

член 9гого

равенства

свя3ан

с и3менением

энтальпии'

а

второй

-

энтропии

при

реакцйях

обра3ования

хлоридов

йе€1, не

в чистом

>т(идком

виде,

а

в

расплавлен!!ых

солевь|х

смесях

данного

состава'

где

конце-н_тра-

ц,{"

"

кофишиенты

активности

их

катионов

равнь|

соответственно

[:!1е'+]

68

,

|^.'*

(мольнодолевая

концентрация

ионов

хлора

во всех

хлориднь1х

расплавах равна

единице'

а

их т<оэффициент

активности

мо)кно

условно

поло)кить

равнь|м

единице):

!м1е

+

|

|

'п

€|э1

г1

:

йе€1,.

1аким

образом,

о:

_

[|]

|пР

+|

[5|пР

:

_

\\6|пР.

Аналогичньте

вь!ра}1(ения

получаются

для

любого

химического

элемента.

3нта,тьпии

и энтропии

Р|акший

меняются

с температурой,

поэтому

"линейная

3ависимость €

от ?

наблюдается

ли1пь

в

тех

температурньт1

интервалах'

где

и3менения [[.||пР

и А'3|пР

не вь1ходят

за, пределы_тон_

ности и3мерений

э.

д.

с.

Фневидно,

чем

она вь]т]1е'

тем

ух(е

эти

интер-

вальт.

€

рас1пирением

их

на политермах

э.

д.

с. появляется

криви3на'

превосходящая

разброс

экспериментальнь1х

точек

[162].

!,ля

многих

реакций

изменение

энергии

[иббсй

в

зависимости

от

тем_

пературь{

хоро11]о

описьтвается

эмпирическими

уравнениями

вида:.

\\6

:

ц'

*Р'

7 1п

[

1

у'

72

*

|,

|_1

1

$,

7.

9исленньте

3начения &',

Р',

\', €'

и

ф'

находятся

и3

экспериментально

определяемь|х температурнь]х

зависимостей

теплоемкостей

компонентов

реакший,

которь|е об_ь11н9

вь1рах(аются

уравт{ени

ямитипа

€р:а*07

+ст-2.

.[|ля

ка>кдого

компонента

^н$:

[[]9,,+

'!

с,ат,в}:58ов*

|

?

'',

^ст:

^н|-

т53.

298

2э8

(ледовательно'

политермь[

э.

д.

с. мо}кно

более

точ!{о

вь1ра3ить

эмпири-

ческими

уравнениями:

е

:

с

*

Р7

1п

7

+

\72

+Ё?-!

+

т}7,

о"^8'

где

с:_-='

р:_-

и

т.

д.

п! пР

1емпературньтй

коффициент

э.

д.

с. получается

равным:

(а,

:р

19

7+ 2у7

_

€7-'

+0,4343р+ Ф.

|[одобные

эмпирические

уравнен|тя

для

э.

д.

с. и

ее

температурного

коффициента

вьтводятся и3

экспериментальнь]х

даннь1х

способой

"'"'1,"й1_

!ших

.квадратов:

составляются

системь1

и3

пяти

характеристических

урав_

19]!й:

которь|е

ре[|]а}отся

относительно

искомь]х

величйн

с,

$,

у,

-5'йБ.

оная их'

мох(но

определить энтропию

реакции,

идущей

в

элементе.

3ависимост"

,.

1-^9.^

о:

тм1ературьт

мо)кно

вьтрах<ать

в

виде

эмпири-

ческих

уравнений

иного

вида. 1ак,

например'

из

!езультатов

изпсереЁий

напря'(ения

разло'(ения- р_асплавленного

хлорида

свинца

с

помощью

элек_

:Р9-1''-|'_

*о_м],1утатора

[72|

.Р^,пределах

точности

определени

й

'*0,2 -мв

бьтло получено

вь!рах(ение

[73]

е:

1 158,90

_

54,1'

(1#)+0,833

(#)'+0,062

(#),

-

+0.116

(2тоо

''

\

тоо

)''

!0,8

мв в

интервале

498_750

ут

*7,2

мв

в

\4н,|ервале

750-в66"с.

1(огда

точность

измерений

э.

д.

с.

не

превы1п!ет

10_3

6' температур_

ная

3ав1'1симость

хоро1по

опгсьтвается

линейнь:ми

уравнениями

типа

в:а*0|

в

довольно

1пироких

интервалах

те*перату'р'

доходящих

до

нескольких

сотен градусов.

это

мох(но

видеть

на

прййерах

конкретнь1х

травнений,

которьте

рассчитаны

и3

'

известнь:х

темпфафньтх

3ависимо-

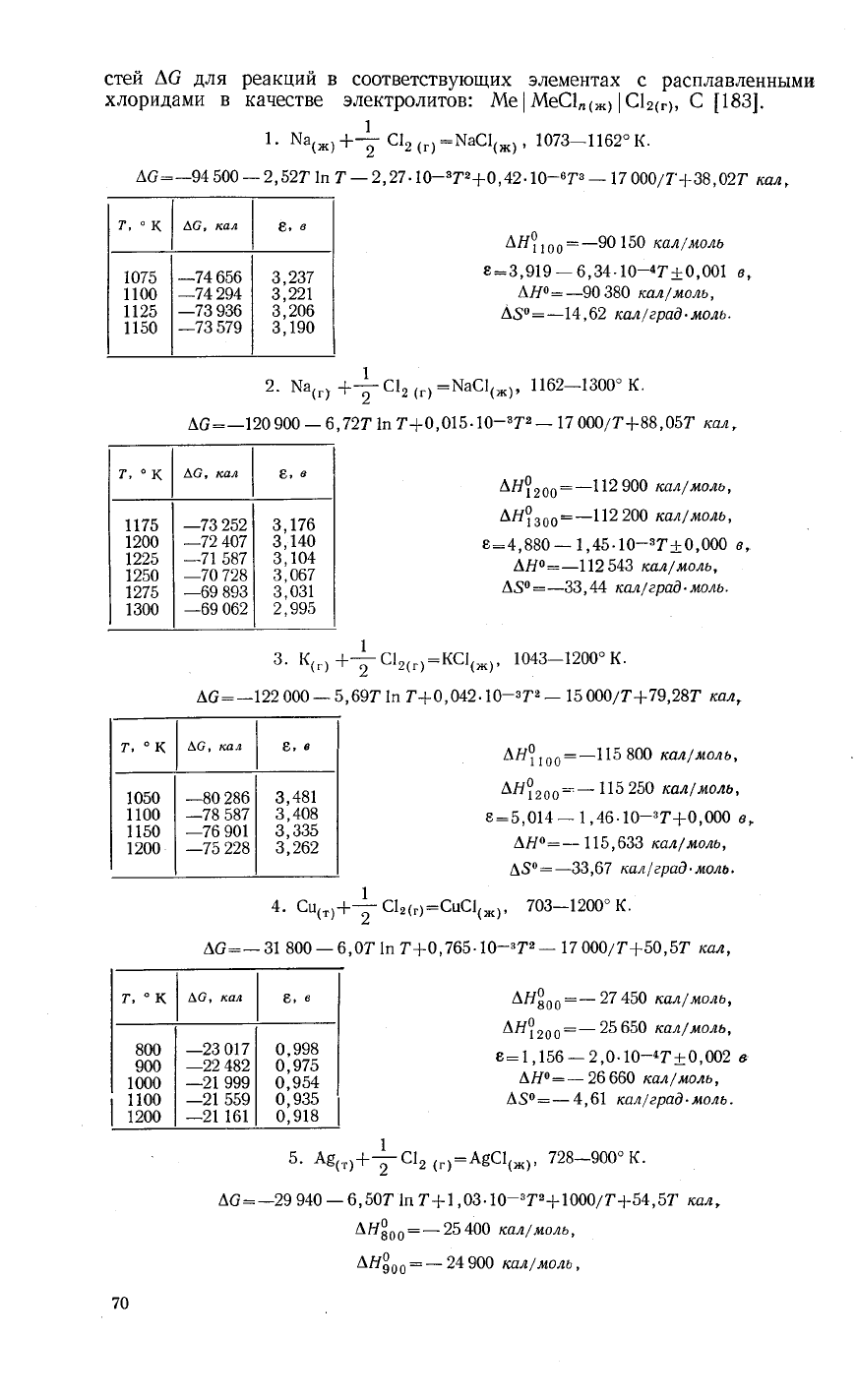

69

стей

^с

для

реакций

в

соответствующих

элементах

с

расплавленнь1ми

хлоридами в качестве

электролитов:

.&1е

|

&1е€1,1*1

|€12,",,

с

[183].

1. 1

!

']'с*;

*7

€12

1",:$а€11х11

,

1073-1162"

к.

^с

:

_94

500

-

2' 52т

1л

!

-

2,27'

10_вт

2

+

0,

42.

70-6т

3

-

17 000

/

7'

+

38, 027

кал'

1

2.

$а1г1

*

,

с1'

111:$а€11*1,

1162-1300"

к.

^с

:

-12о

9оо

-

6,72т

1п

7{0,

01

5. 10_3т2

-

17 000/7+88' 05]л кал,

АЁ!,

',

:-э0

150 кал

/

моль

8:3'919

-

6'34.10-{7+0,001 в,

^;/0:-90

380 кал/моль,

^30:-14,62

кал

/

ера0'

моль.

^н?200

:-1

1

2

900 кал/

моль,

АЁ|..'

:-:

1

2 200

кал

/

моль,

е:4'880

_

1,45.10_з7+0'000

в'

^но:-\12543

клл/моль,

А5о:-33,44

кал/

ера0. моль.

^н3'':-

27 450

кал/моль,

АЁ?''.

:-

25 650 кал1

моль,

8:1

'

156

-2

'о.10_д?+0,002

е

^н0:-

2666Ф кал/моль,

^50:-

4,61

кал/

ера6. моль.

1175

1200

1225

125о

1275

1300

--:73252

-72

407

-71

587

-70728

-69

893

-69

062

3,176

3,140

3,104

3,067

3,031

2,995

8ф

9ш

1000

1 100

1200

0,998

0,975

0,954

0,935

0,918

1

3.

(1г1

*7(1',.,:(€11ж1,

1043-1200'

к.

^с

:

-122

000

-

5' 697

1л ?

+

0,042' 1 0-3т2

-

1 5 000/7+79,28|

кал,

^л?

1

00

:

-1

1 5 800 кал/ моль,

АЁ?'''=_ 115 250 кал/моль,

€:5'014

-

1'

46.

10-з7{0,000 в'

^н0:-

115'633 кал/ моль,

^50:-33'67

кал

|

ера0'

моль'

1

4. сш(')+'

(121'1:€ш€|.*),

703-1200'

к'

^с:-

31

800

-

6,07

1п т+0'765.10-3?2-

17 0о0/т

+5о,57

кал,

А,6,

кал

!

",

,

-23о17

-22

482

-21

999

-21

559

-21161

1

5.

А8с'>*7 с12

(г):А8с11ц;,

728_900'

(.

^с:-29

940

-

6'50т

1п 7*1,03.10-з7'9+1000/?+54'5!

кал,

^н3'.

:-

25

400

кал7

моль'

^н3,'

:

-

24 900

кал

/

моль,

70