Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей

Подождите немного. Документ загружается.

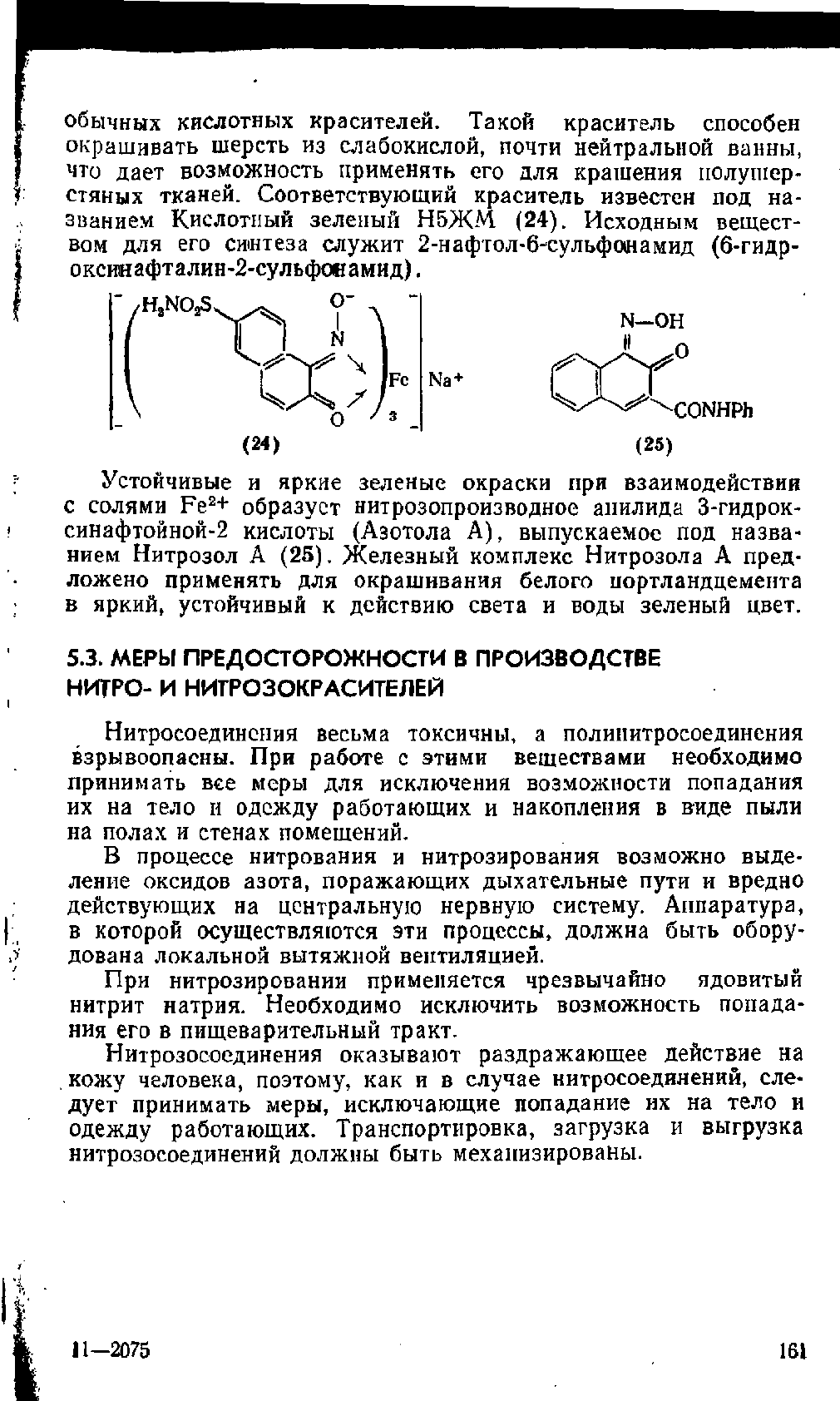

обычных кислотных красителей. Такой краситель способен

окрашивать шерсть из слабокислой, почти нейтральной ванны,

что дает возможность применять его для крашения полушер-

стяных тканей. Соответствующий краситель известен под на-

званием Кислотный зеленый Н5ЖМ. (24). Исходным вещест-

вом для его синтеза служит 2-нафтол-6-сульф01намид (б-гидр-

оксияафталин-2-сульфанамид).

CX )>

_ \ о 7 3

(24) (25)

Устойчивые и яркие зеленые окраски при взаимодействии

с солями Fe2+ образует нитрозопроизводное анилида 3-гидрок-

синафтойной-2 кислоты (Азотола А), выпускаемое под назва-

нием Нитрозол А (25). Железный комплекс Нитрозола А пред-

ложено применять для окрашивания белого портландцемента

в яркий, устойчивый к действию света и воды зеленый цвет.

5.3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

НИТРО-

И НИТРОЗОКРАСИТЕЛЕЙ

Нитросоединения весьма токсичны, а полинитросоединения

взрывоопасны. При работе с этими веществами необходимо

принимать все меры для исключения возможности попадания

их на тело и одежду работающих и накопления в виде пыли

на полах и стенах помещений.

В процессе нитрования и нитрозирования возможно выде-

ление оксидов азота, поражающих дыхательные пути и вредно

действующих на центральную нервную систему. Аппаратура,

в которой осуществляются эти процессы, должна быть обору-

дована локальной вытяжной вентиляцией.

При нитрозировании применяется чрезвычайно ядовитый

нитрит натрия. Необходимо исключить возможность попада-

ния его в пищеварительный тракт.

Нитрозосоединения оказывают раздражающее действие на

.

кожу человека, поэтому, как и в случае нитросоединений,

сле-

дует принимать меры, исключающие попадание их на тело и

одежду работающих. Транспортировка, загрузка и выгрузка

нитрозосоединений должны быть механизированы.

Na +

N-OH

ii

"^CONHPh

11—2075

161

Глава 6

АРИЛМЕТАНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ

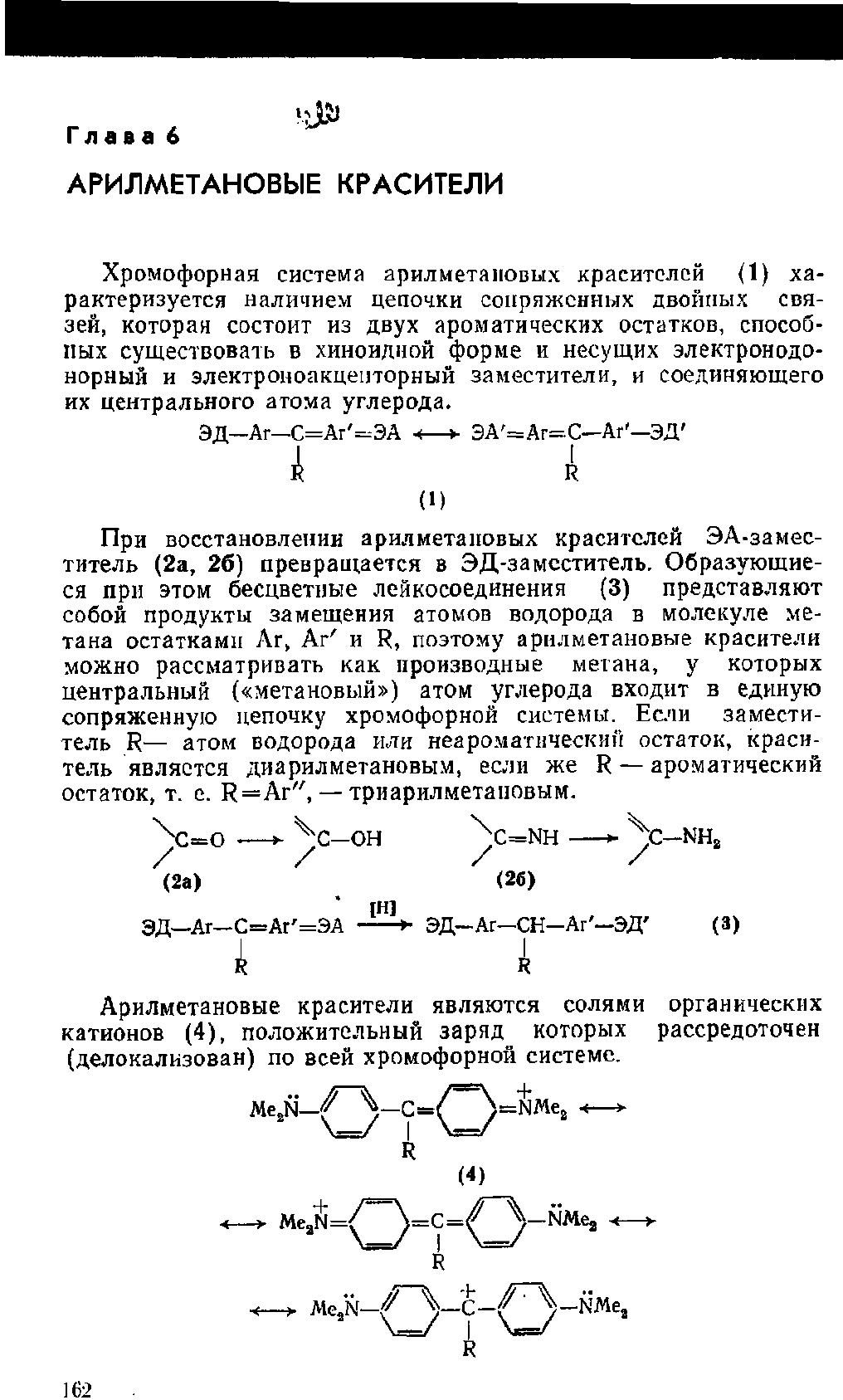

Хромофорная система арилметаиовых красителей (1) ха-

рактеризуется наличием цепочки сопряженных двойных

свя-

зей,

которая состоит из двух ароматических остатков, способ-

ных существовать в хиноидной форме и несущих электронодо-

норный и электроноакценторныи заместители, и соединяющего

их центрального атома углерода.

Эд_Аг—С=Аг'=ЭА «—• ЭА'=Аг=С—Аг'—

ЭД'

i к

(1)

При восстановлении арилметаиовых красителей ЭА-замес-

титель (2а, 26) превращается в ЭД-заместитель. Образующие-

ся при этом бесцветные лейкосоединения (3) представляют

собой продукты замещения атомов водорода в молекуле ме-

тана остатками Аг, Аг' и R, поэтому арилметановые красители

можно рассматривать как производные метана, у которых

центральный («метановый») атом углерода входит в единую

сопряженную цепочку хромофорной системы. Если замести-

тель R— атом водорода или неароматический остаток, краси-

тель является диарилметановым, если же R — ароматический

остаток, т. е. R =

Ar//,

— триарилметановым.

\во —* ^с-он ^с=ш —»- 4:-nh2

(2а) (26)

[Н]

ЭД-Аг_С=Аг'=ЭА »- ЭД-Аг-СН-Аг'-ЭД' (3)

Арилметановые красители являются солями органических

катионов (4), положительный заряд которых рассредоточен

(делокализован) по всей хромофорной системе.

Me8N—^~~^—C==(^==NMe8 -«—*

R

(4)

ч—> Me2N=/^=C=/_^-NMe2 ч—у

162

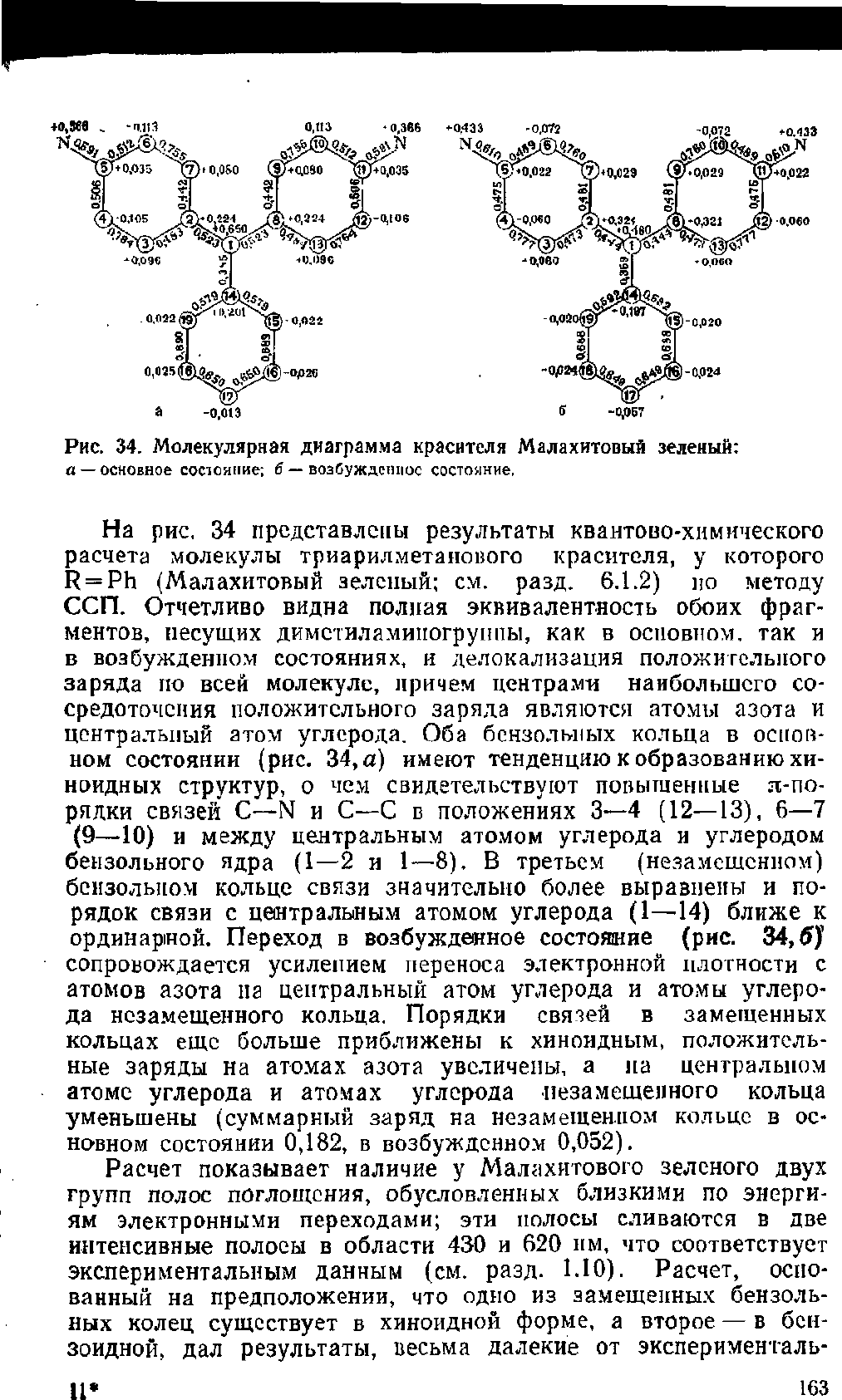

а -0,013 б -0,057

Рис.

34. Молекулярная диаграмма красителя Малахитовый зеленый:

а — основное состояние; б — возбужденное состояние.

На рис. 34 представлены результаты квантово-химического

расчета молекулы триарилметанового красителя, у которого

R = Ph (Малахитовый зеленый; см. разд.

6.1.2)

но методу

ССП.

Отчетливо видна полная эквивалентность обоих фраг-

ментов,

несущих диметиламииогруппы, как в основном, так и

в возбужденном состояниях, и делокализация положительного

заряда по всей молекуле, причем центрами наибольшего со-

средоточения положительного заряда являются атомы азота и

центральный атом углерода. Оба бензольных кольца в основ-

ном состоянии (рис.

34,

а) имеют тенденцию к образованию хи-

ноидных структур, о чем свидетельствуют повышенные я-по-

рядки связей С—N и С—С в положениях 3—4

(12—13),

6—7

(9—10) и между центральным атомом углерода и углеродом

бензольного ядра (1—2 и 1—8). В третьем (незамещенном)

бензольном кольце связи значительно более выравненьт и по-

рядок связи с центральным атомом углерода (1—14) ближе к

ординарной. Переход в возбужденное состояние (рис.

34,6)'

сопровождается усилением переноса электронной плотности с

атомов азота на центральный атом углерода и атомы углеро-

да незамещенного кольца. Порядки связей в замещенных

кольцах еще больше приближены к хиноидным, положитель-

ные заряды на атомах азота увеличены, а па центральном

атоме углерода и атомах углерода незамещенного кольца

уменьшены (суммарный заряд на незамещенном кольце в ос-

новном состоянии 0,182, в возбужденном

0,052).

Расчет показывает наличие у Малахитового зеленого двух

групп полос поглощения, обусловленных близкими по энерги-

ям электронными переходами; эти полосы сливаются в две

интенсивные полосы в области 430 и 620 им, что соответствует

экспериментальным данным (см. разд.

1.10).

Расчет, осно-

ванный на предположении, что одно из замещенных бензоль-

ных колец существует в хиноидной форме, а второе — в беи-

зоидной, дал результаты, весьма далекие от эксперименталь-

11*

163

яых,

подтвердив тем самым вывод о равноценности арильных

остатков,

несущих ЭД-заместители. Поэтому формулы с хи-

ноидными ядрами в дальнейшем используются только ради

удобства.

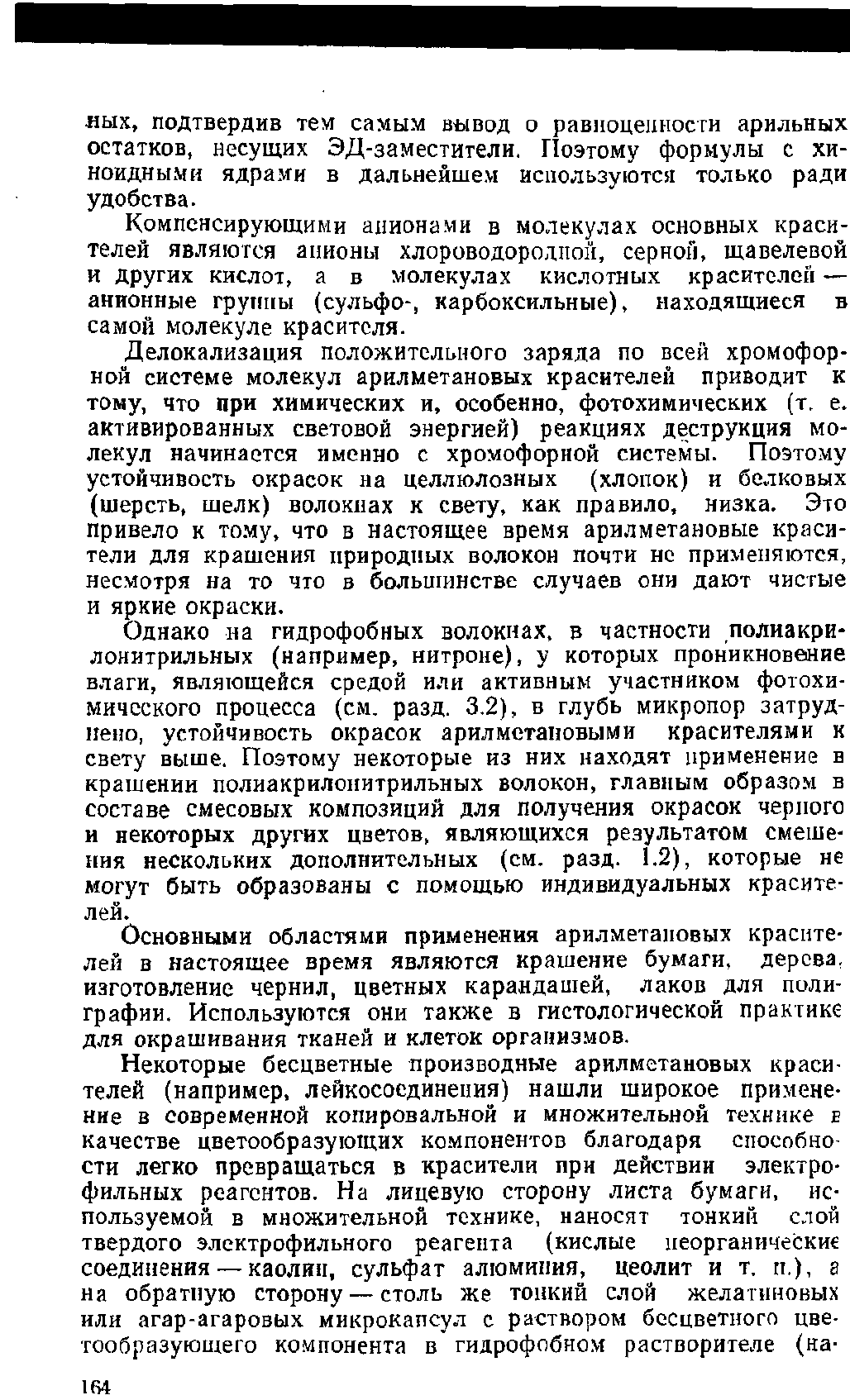

Компенсирующими анионами в молекулах основных краси-

телей являются анионы хлороводородной, серной, щавелевой

и других кислот, а в молекулах кислотных красителей —

анионные группы (сульфо-, карбоксильные), находящиеся в

самой молекуле красителя.

Делокализация положительного заряда по всей хромофор-

ной системе молекул арилметановых красителей приводит к

тому, что при химических и, особенно, фотохимических (т. е.

активированных световой энергией) реакциях деструкция мо-

лекул начинается именно с хромофорной системы. Поэтому

устойчивость окрасок на целлюлозных (хлопок) и белковых

(шерсть,

шелк) волокнах к свету, как правило, низка. Это

привело к тому, что в настоящее время арилметановые краси-

тели для крашения природных волокон почти не применяются,

несмотря на то что в большинстве случаев они дают чистые

и яркие окраски.

Однако на гидрофобных волокнах, в частности полиакри-

лонитрильных (например,

нитроне),

у которых проникновение

влаги, являющейся средой или активным участником фотохи-

мического процесса (см. разд. 3.2), в глубь микропор затруд-

нено,

устойчивость окрасок арилметановыми красителями к

свету выше. Поэтому некоторые из них находят применение в

крашении полиакрилонитрильных волокон, главным образом в

составе смесовых композиций для получения окрасок черного

и некоторых других цветов, являющихся результатом смеше-

ния нескольких дополнительных (см. разд. 1.2), которые не

могут быть образованы с помощью индивидуальных красите-

лей.

Основными областями применения арилметановых красите-

лей в настоящее время являются крашение бумаги, дерева,

изготовление чернил, цветных карандашей, лаков ^для поли-

графии. Используются они также в гистологической практике

для окрашивания тканей и клеток организмов.

Некоторые бесцветные производные арилметановых краси-

телей (например, лейкосоединения) нашли широкое примене-

ние в современной копировальной и множительной технике е

качестве цветообразующих компонентов благодаря способно-

сти легко превращаться в красители при действии электро-

фильных реагентов. На лицевую сторону листа бумаги, ис-

пользуемой в множительной технике, наносят тонкий слой

твердого электрофильного реагента (кислые неорганические

соединения — каолин, сульфат алюминия, цеолит и т. п.), а

на обратную сторону — столь же тонкий слой желатиновых

или агар-агаровых микрокапсул с раствором бесцветного цве-

тообразующего компонента в гидрофобном растворителе (на-

1R4

пример,

в хлорзамещенном

бифениле).

Микрокапсулы образуй

ются при отверждении тонкой эмульсии раствора компонента

в водном желатиновом растворе. При надавливании на пачку

бумаги микрокапсулы на обратной стороне вышележащих

листов разрушаются, бесцветное производное вступает в кон-

такт с кислым агентом на лицевой стороне нижележащих ли-

стов и превращается в краситель; в результате на лицевой

стороне бумаги в точках соприкосновения (буквы, рисунки)

получаются цветные отпечатки.

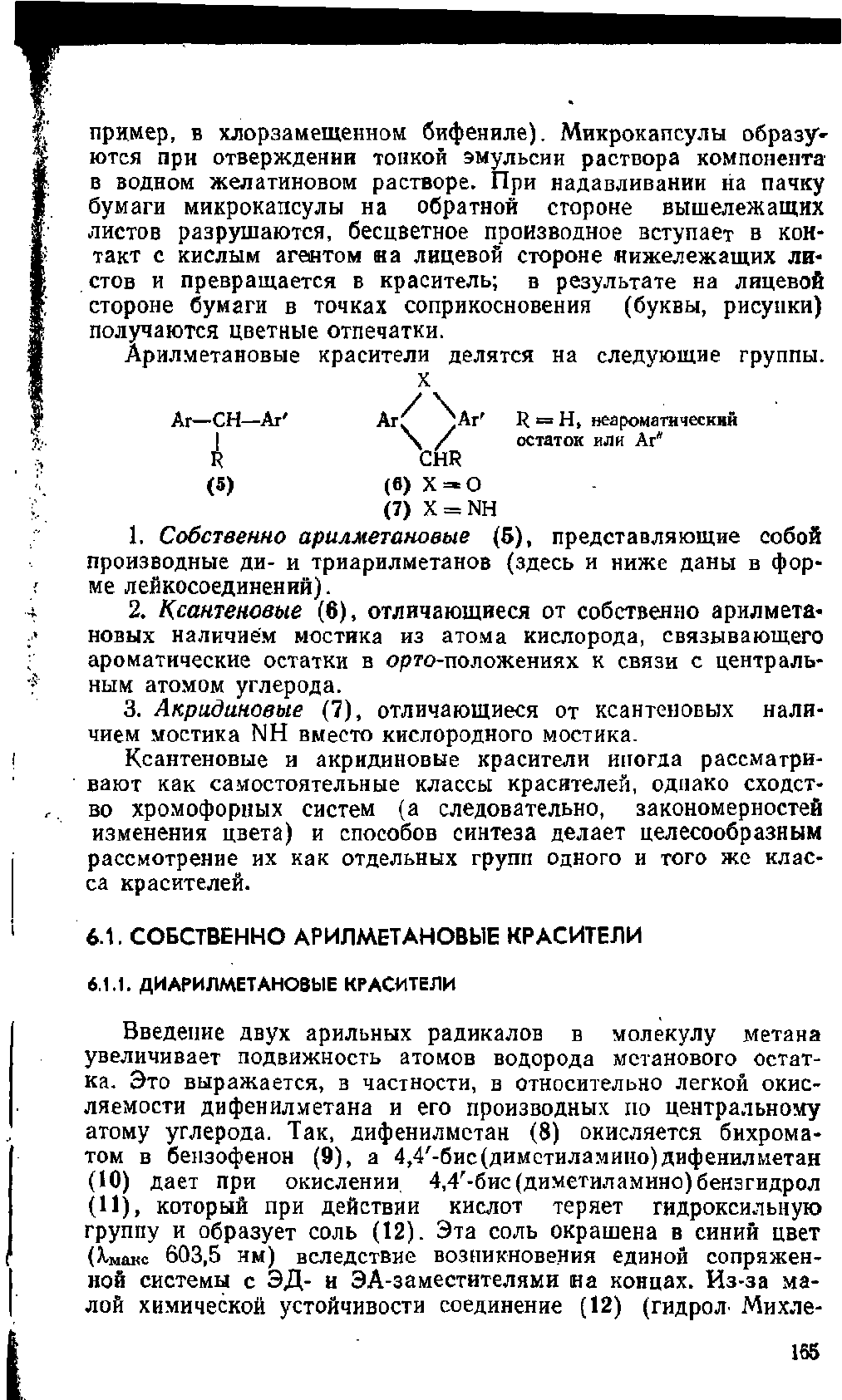

Арилметановые красители делятся на следующие группы.

X

Аг—СН—Аг' Аг^ ^Аг' R = Н, неароматический

I \ / остаток или Аг"

R CHR

(5) (6) X = О

(7) X«NH

1. Собственно арилметановые (5), представляющие собой

производные ди- и триарилметанов (здесь и ниже даны в фор-

ме лейкосоединений).

2.

Ксантеновые (6), отличающиеся от собственно арилмета-

новых наличием мостика из атома кислорода, связывающего

ароматические остатки в орго-положениях к связи с централь-

ным атомом углерода.

3. Акридиновые (7), отличающиеся от ксантеновых нали-

чием мостика NH вместо кислородного мостика.

Ксантеновые и акридиновые красители иногда рассматри-

вают как самостоятельные классы красителей, однако сходст-

во хромофорных систем (а следовательно, закономерностей

изменения цвета) и способов синтеза делает целесообразным

рассмотрение их как отдельных групп одного и того же клас-

са красителей.

6.1. СОБСТВЕННО АРИЛМЕТАНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ

6.1.1. ДИАРИЛМЕТАНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ

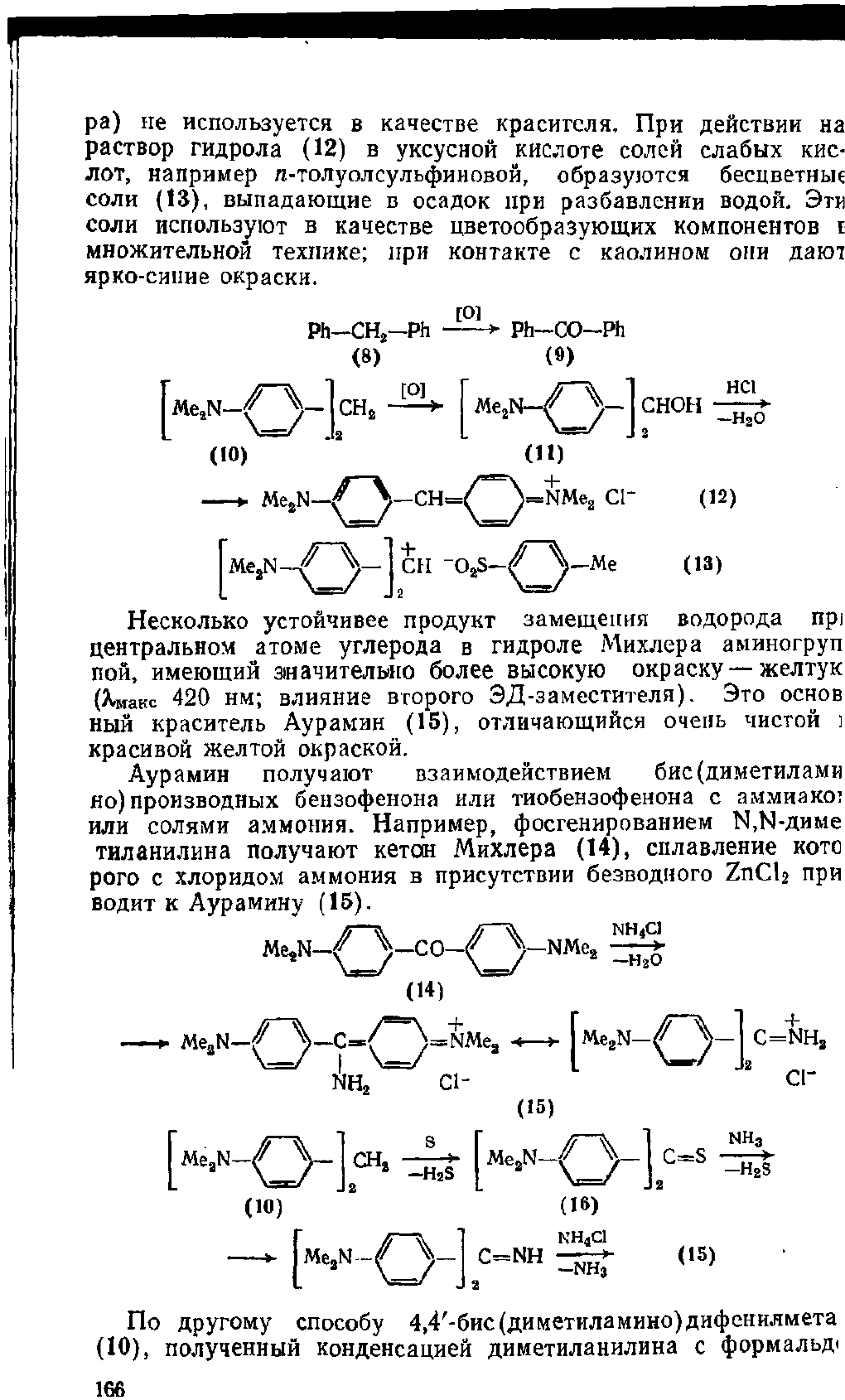

Введение двух арильных радикалов в молекулу метана

увеличивает подвижность атомов водорода метанового остат-

ка.

Это выражается, в частности, в относительно легкой окис-

ляемости дифенилметана и его производных по центральному

атому углерода. Так, дифенилметан (8) окисляется бихрома-

том в бензофенон (9), а 4,4/-бис(диметиламино) дифенилметан

(10) дает при окислении 4,4'-бис(диметиламино)бензгидрол

(11),

который при действии кислот теряет гидроксильную

группу и образует соль (12). Эта соль окрашена в синий цвет

(^макс

603,5 нм) вследствие возникновения единой сопряжен-

ной системы с ЭД- и ЭА-заместителями на концах. Из-за ма-

лой химической устойчивости соединение (12) (гидрол Михле-

165

pa) не используется в качестве красителя. При действии на

раствор гидрола (12) в уксусной кислоте солей слабых кис-

лот,

например л-толуолсульфиновой, образуются бесцветные

соли (13), выпадающие в осадок при разбавлении водой. Эти

соли используют в качестве цветообразующих компонентов е

множительной технике; при контакте с каолином они дают

ярко-синие окраски.

Me2N-

•о-

Ph—CH2—Ph

<*)

[О]

СН2 *

2

[О]

Ph

Me2N

(10)

Me2N-

!

> Ph—CO

(9)

О-'

(И)

СНОН

HCI

-н2о

Me,N—CV—

+

сн

"OoS

-о-

Me

(12)

(13)

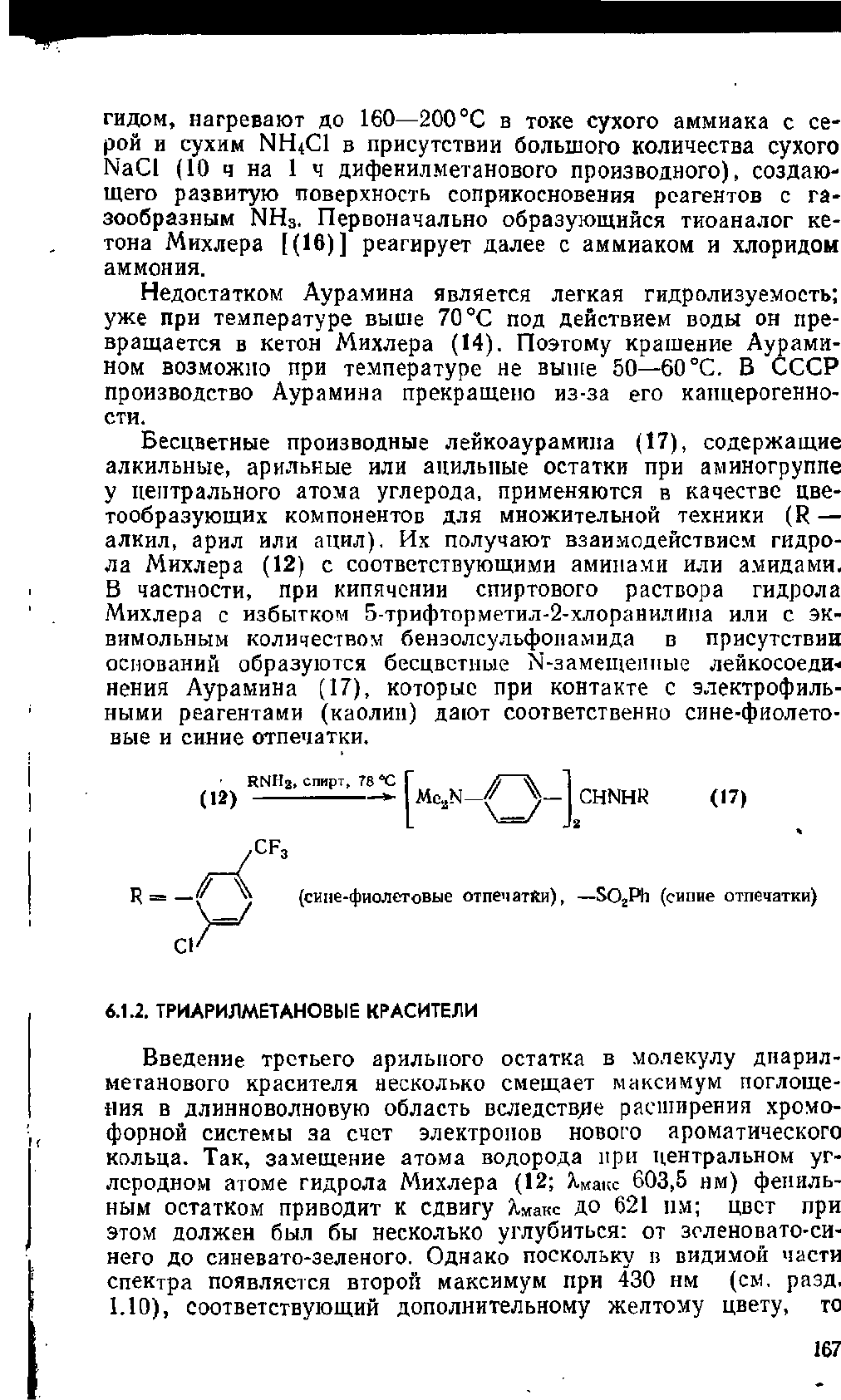

Несколько устойчивее продукт замещения водорода npi

центральном атоме углерода в гидроле Михлера аминогруп

пой,

имеющий значительно более высокую окраску — желтук

(^макс

420 нм; влияние второго ЭД-заместителя). Это основ

ный краситель Аурамин (15), отличающийся очень чистой ]

красивой желтой окраской.

Аурамин получают взаимодействием бис(диметилами

но) производных бензофенона или тиобензофенона с аммиаков

или солями аммония. Например, фосгенированием Ы,г>1-диме

тиланилина получают кетон Михлера (14), сплавление коте

рого с хлоридом аммония в присутствии безводного ZnCb при

водит к Аурамину (15).

(14) ""

МеаЫ-/~Л-С=/ \=NMe4

w~rw

NH,

ci-

(15)

Me2N-f\—

+

C=NHa

' СГ

Me„N

Me2N-/"j^-

C=S

NH3

>•

-H2S

C=NH

(16)

NH4C1

-NH3

(15)

По другому способу 4,4'-бис(диметиламино)дифенилмета

(10),

полученный конденсацией диметиланилина с формальд*

166

гидом, нагревают до 160—200 °С в токе сухого аммиака с се-

рой и сухим NH4CI в присутствии большого количества сухого

NaCl (10 ч на 1 ч дифенилметанового

производного),

создаю-

щего развитую поверхность соприкосновения реагентов с га-

зообразным NH3. Первоначально образующийся тиоаналог ке-

тона Михлера [(16)] реагирует далее с аммиаком и хлоридом

аммония.

Недостатком Аурамина является легкая гидролизуемость;

уже при температуре выше 70 °С под действием воды он

пре-

вращается в кетон Михлера (14). Поэтому крашение Аурами-

ном возможно при температуре не выше 50—60°С. В СССР

производство Аурамина прекращено из-за его канцерогенно-

сти.

Бесцветные производные лейкоаурамина (17), содержащие

алкильные, арильные или ацильпые остатки при аминогруппе

у центрального атома углерода, применяются в качестве цве-

тообразующих компонентов для множительной техники (R —

алкил, арил или

ацил).

Их получают взаимодействием гидро-

ла Михлера (12) с соответствующими аминами или амидами.

В частности, при кипячении спиртового раствора гидрола

Михлера с избытком 5-трифторметил-2-хлоранилина или с эк-

вимольным количеством бензолсульфопамида в присутствии

оснований образуются бесцветные N-замещепные лейкосоеди-

нения Аурамина (17), которые при контакте с электрофиль-

ными реагентами (каолин) дают соответственно сине-фиолето-

вые и синие отпечатки.

•

RNH2,

спирт,

78

°С

(12) *•

CF3

MeaN—(У CHNHR (17)

2

Д =-—г/ \ь (сине-фиолетовые

отпечатай),

—S02Ph (синие отпечатки)

с/

6.1.2. ТРИАРИЛМЕТАНОВЫЁ КРАСИТЕЛИ

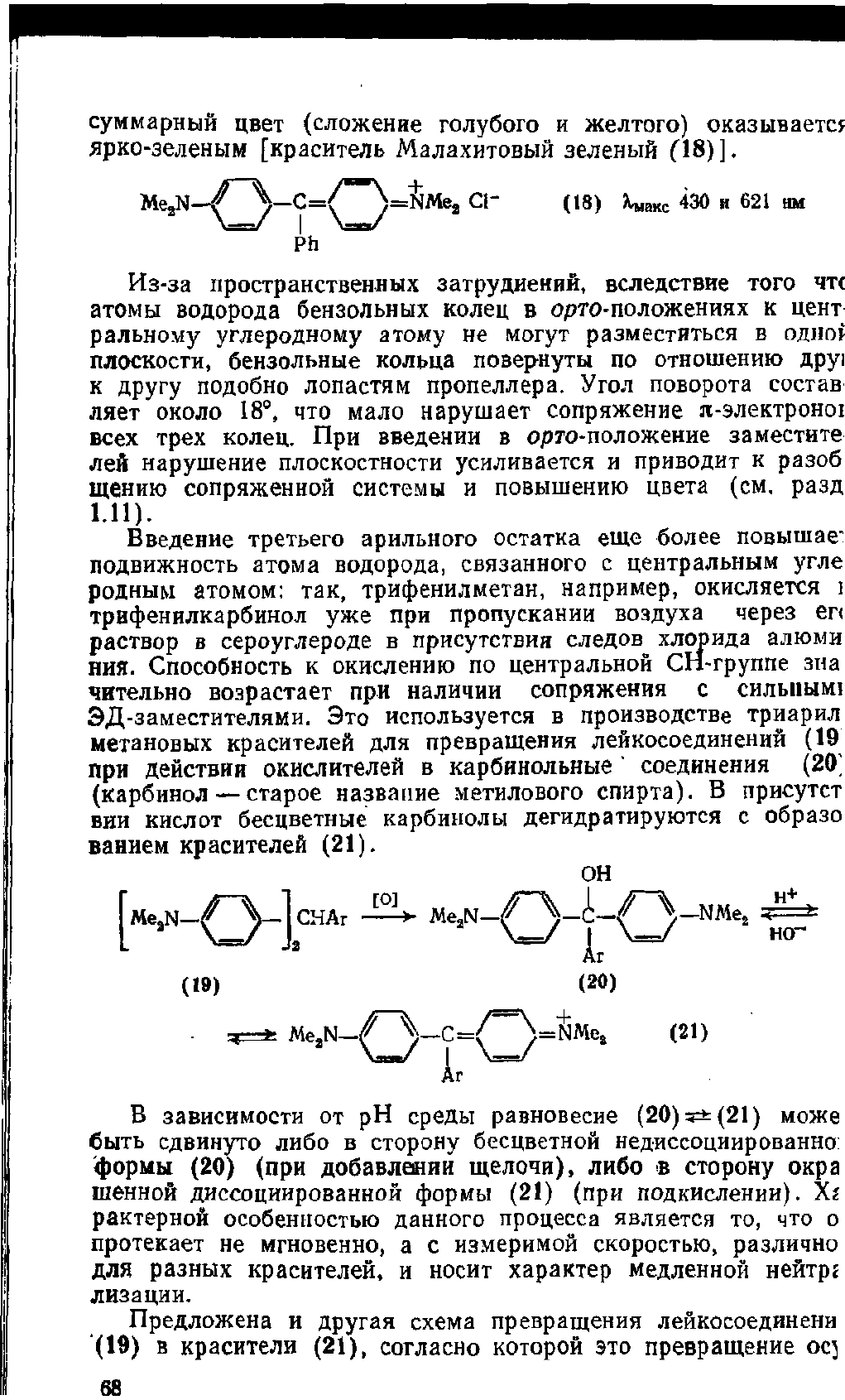

Введение третьего арилыюго остатка в молекулу дпарил-

метанового красителя несколько смещает максимум поглоще-

ния в длинноволновую область вследствие расширения хромо-

форной системы за счет электронов нового ароматического

кольца.

Так, замещение атома водорода при центральном уг-

леродном атоме гидрола Михлера (12; Хмакс 603,5 нм) фениль-

ным остатком приводит к сдвигу Ямакс до 621 нм; цвет при

этом должен был бы несколько углубиться: от золеновато-си-

него до синевато-зеленого. Однако поскольку в видимой части

спектра появляется второй максимум при 430 нм (см. разд.

1.10),

соответствующий дополнительному желтому цвету, то

167

суммарный цвет (сложение голубого и желтого) оказывается

ярко-зеленым [краситель Малахитовый зеленый

(18)].

Me,N—f\—С=()=ЙМе* СГ (18) Wc 430 и 621 нм

Ph

Из-за пространственных затруднений, вследствие того чт(

атомы водорода бензольных колец в о/?то-положениях к цент

ральному углеродному атому не могут разместиться в одно*

плоскости, бензольные кольца повернуты по отношению дру!

к другу подобно лопастям пропеллера. Угол поворота состав

ляет около 18°, что мало нарушает сопряжение л-электроно!

всех трех колец. При введении в о/гго-положение заместите

лей нарушение плоскостности усиливается и приводит к разоб

щению сопряженной системы и повышению цвета (см. разд

1.11).

Введение третьего арильного остатка еще более повышае"

подвижность атома водорода, связанного с центральным угле

родным атомом: так, трифенилметан, например, окисляется i

трифенилкарбинол уже при пропускании воздуха через ег<

раствор в сероуглероде в присутствии следов хлорида алюми

ния.

Способность к окислению по центральной СН-группе зна

чительно возрастает при наличии сопряжения с сильным!

ЭД-заместителями. Это используется в производстве триарил

метановых красителей для превращения лейкосоединений (19^

при действии окислителей в карбинольные

'

соединения (20]

(карбинол — старое название метилового

спирта).

В присутст

вии кислот бесцветные карбинолы дегидратируются с образо

ванием красителей (21).

ОН

MeaN-^~V-

2 Аг

(19) (20)

• *=* Me2N-^ VC=( )=^Меа <21>

Аг

В зависимости от рН среды равновесие (20)ч±(21) може

быть сдвинуто либо в сторону бесцветной недиссоциированно

формы (20) (при добавлении

щелочи),

либо в сторону окра

шенной диссоциированной формы (21) (при

подкислении).

Xi

рактерной особенностью данного процесса является то, что о

протекает не мгновенно, а с измеримой скоростью, различно

для разных красителей, и носит характер медленной нейтрг

лизации.

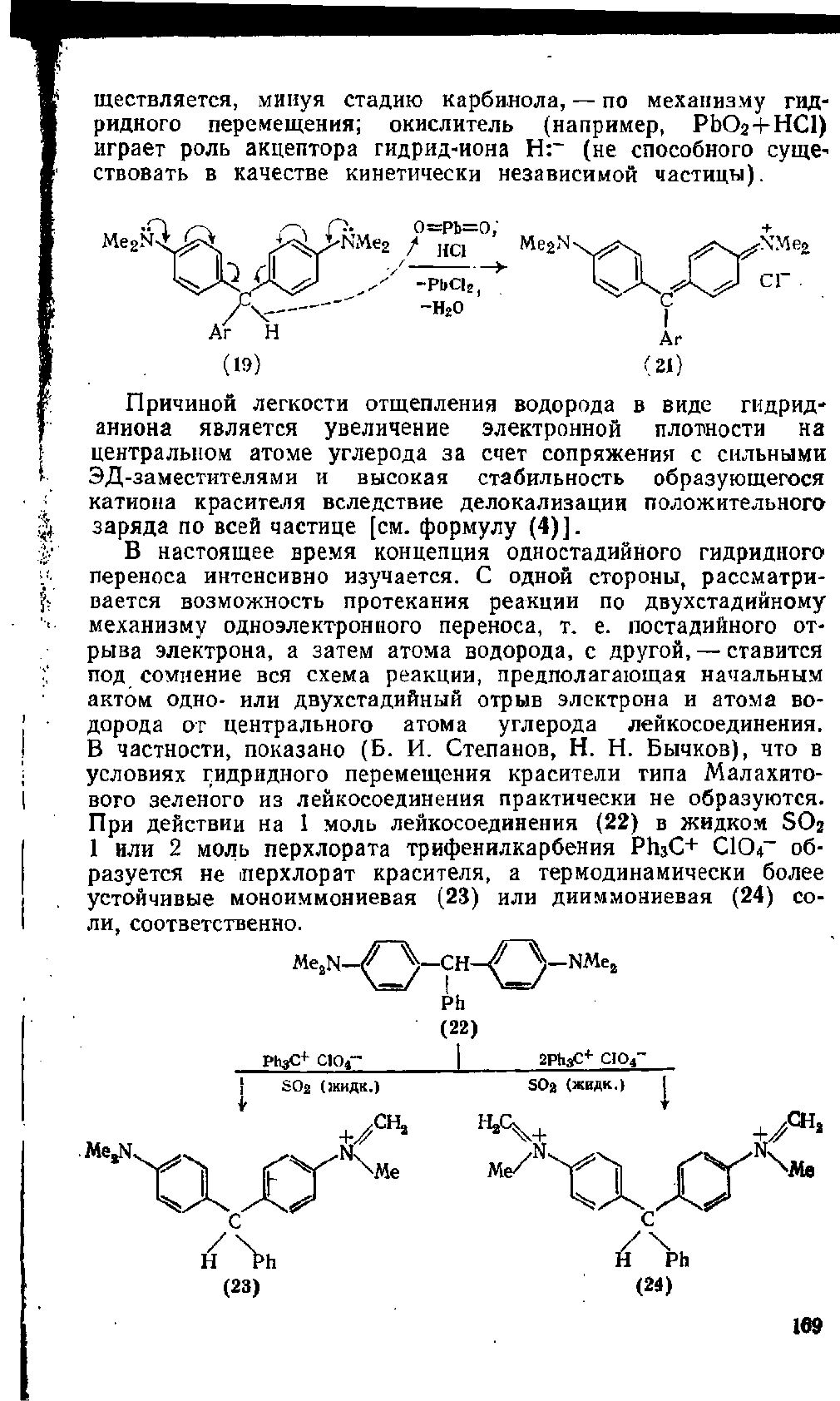

Предложена и другая схема превращения лейкосоединени

(19) в красители (21), согласно которой это превращение oq

68

ществляется, минуя стадию карбинола, — по механизму гид-

ридного перемещения; окислитель (например, РЬ02 + НС1)

играет роль акцептора гидрид-иона Н:~ (не способного суще-

ствовать в качестве кинетически независимой

частицы).

Me2N

~PbCI2i

-н20

н

(19)

Причиной легкости отщепления водорода в виде гидрид-

аниона является увеличение электронной плотности на

центральном атоме углерода за счет сопряжения с сильными

ЭД-заместителями и высокая стабильность образующегося

катиона красителя вследствие делокализации положительнога

заряда по всей частице [см. формулу (4)].

В настоящее время концепция одностадийного гидридного

переноса интенсивно изучается. С одной стороны, рассматри-

вается возможность протекания реакции по двухстадийному

механизму одноэлектрониого переноса, т. е. постадийного от-

рыва электрона, а затем атома водорода, с другой, — ставится

под сомнение вся схема реакции, предполагающая начальным

актом одно- или двухстадийный отрыв электрона и атома во-

дорода от центрального атома углерода лейкосоединения.

В частности, показано (Б. И. Степанов, Н. Н.

Бычков),

что в

условиях гидридного перемещения красители типа Малахито-

вого зеленого из лейкосоединения практически не образуются.

При действии на 1 моль лейкосоединения (22) в жидком SO2

1 или 2 моль перхлората трифенилкарбения РпзС+ С10.Г об-

разуется не перхлорат красителя, а термодинамически более

устойчивые моноиммониевая (23) или дииммониевая (24) со-

ли,

соответственно.

Me2N-/~\-CH~/^\-NMe2

~ Ph

(22)

Ph3C+ C1Q4~ 1 2Ph3C+ СЮГ

MeaN

109

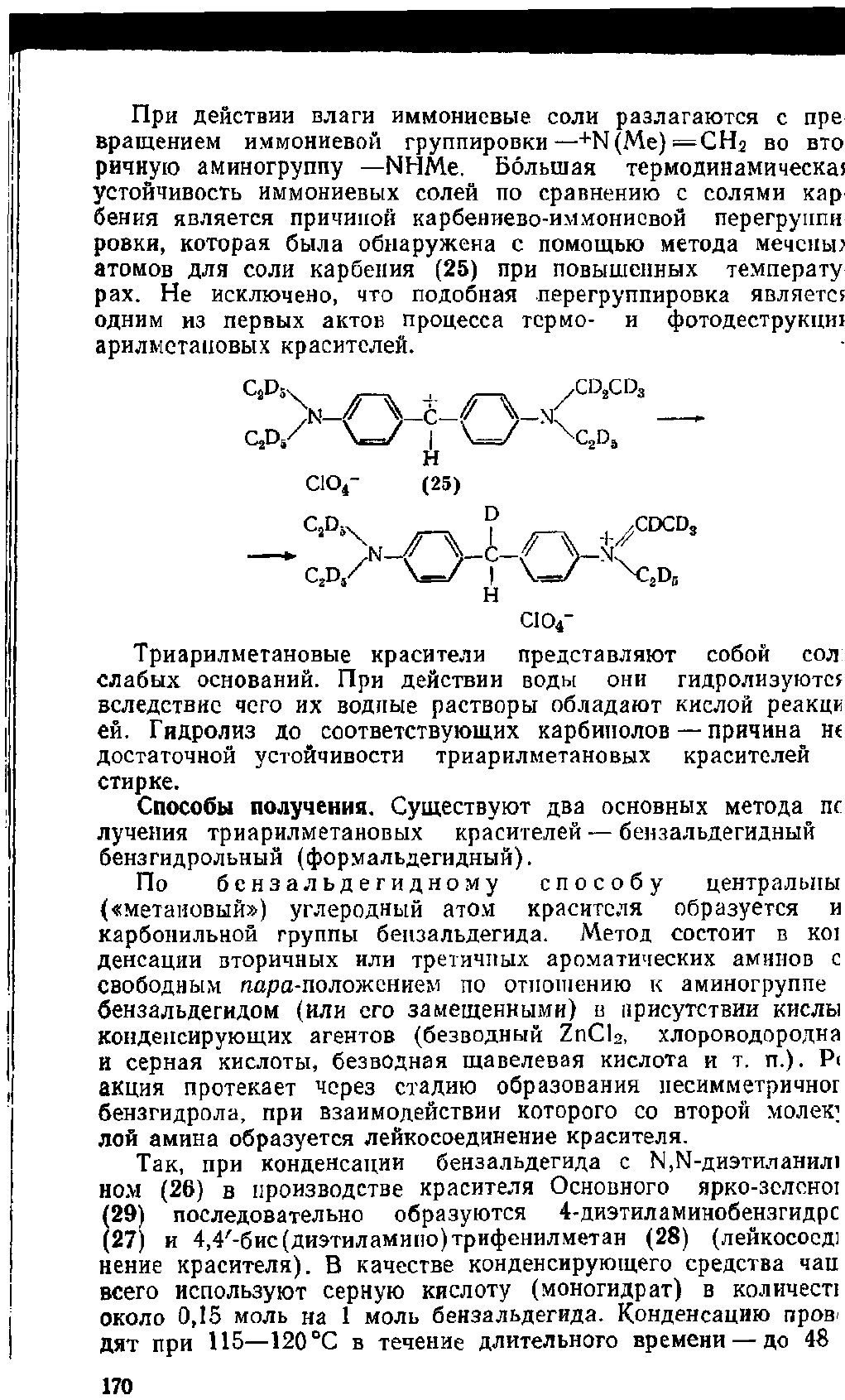

При действии влаги иммониевые соли разлагаются с пре^

вращением иммониевой группировки—+N(Me)=CH2 во вто

ричную аминогруппу —NHMe. Большая термодинамическа5

устойчивость иммониевых солей по сравнению с солями кар

бения является причиной карбениево-иммониевой перегруппи

ровки, которая была обнаружена с помощью метода меченые

атомов для соли карбения (25) при повышенных температу

pax.

He исключено, что подобная перегруппировка являете?

одним из первых актов процесса тсрмо- и фотодеструкци!

арилмстановых красителей.

C2D54 __ . ^_ /CD2CD3

C2D5/ 4*=/ | \=/ XC2D5

Н

СЮ4-

(25)

СА\. /^ I ^-л -i-/CDCD3

C2d/ \=/ | W XC2D5

н

сю4-

Триарилметановые красители представляют собой сол

слабых оснований. При действии воды они гидролизуютс*

вследствие чего их водные растворы обладают кислой реакцк

ей.

Гидролиз до соответствующих карбинолов — причина Н€

достаточной устойчивости триарилметановых красителей

стирке.

Способы получения. Существуют два основных метода пс

лучения триарилметановых красителей — бензальдегидный

бензгидрольный (формальдегидный).

По бензальдегидному способу центральны

{«метановый») углеродный атом красителя образуется и

карбонильной группы бензальдегида. Метод состоит в koi

денсации вторичных или третичных ароматических аминов с

свободным пара-положением по отношению к аминогруппе

бензальдегидом (или его замещенными) в присутствии кислы

конденсирующих агентов (безводный ZnCb, хлороводородна

и серная кислоты, безводная щавелевая кислота и т. п.). Р<

акция протекает через стадию образования иесимметричног

бензгидрола, при взаимодействии которого со второй молею

лой амина образуется лейкосоединение красителя.

Так,

при конденсации бензальдегида с N.N-диэтиланил!

ном (26) в производстве красителя Основного ярко-зелено1

(29) последовательно образуются 4-диэтиламинобензгидрс

(27) и 4,4'-бис(диэтиламиио)трифенилметан (28) (лейкосоед]

нение

красителя).

В качестве конденсирующего средства чаи

всего используют серную кислоту (моногидрат) в количест]

около 0,15 моль на 1 моль бензальдегида. Конденсацию пров

дят при 115—120 °С в течение длительного времени — до 48

170