Кирица Е. Направленный синтез каротиноидов у дрожжей и перспектива их использования

Подождите немного. Документ загружается.

11

физиологическими особенностями, отличающими его от других пигментных дрожжей: 1)

они способны сбраживать глюкозу и некоторые другие сахара, 2) в спектре каротиноидов

у них преобладает астаксантин – пигмент, встречающийся у некоторых водорослей,

грибов и мелких ракообразных. Этот штамм представляет интерес с точки зрения

получения биопрепаратов (GIL-HWAN et. al., 1990; CALO-PILAVAR et al., 1995;

ДЕНИСЕНКО, 2000). Исследователи Атаманюк Д.И., Борисова Т.А. и Цыгуля Т.Е.

отмечают перспективу использования штамма Rhodotorula gracilis в качестве белково-

витаминной добавки для нужд животноводства, способного синтезировать до 725 мкг/г

сухой биомассы каротиноидных пигментов, качественный состав которых представлен, в

основном, β-каротином (43%), торулином (35%) и торулародином (22 %) (АТАМАНЮК и

др., 1981).

Представляют также интерес и данные по синтезу каротиноидных пигментов

штаммом дрожжей Sporobolomyces paroroseus, который на питательной среде с

различными источниками углерода синтезирует до 413,8-588,2 мкг/г каротиноидов

(USATÎI, 1999).

2. Химическое строение и биосинтез каротиноидных пигментов

Каротиноиды представляют собой часть большой группы природных соединений,

известных под общим названием изопреноиды. Наряду с бесцветными (фитоин,

фитофлюин) алифатическими полиенами, к каротиноидам принадлежит обширная группа

природных пигментов тетратерпенового ряда, обладающих уникальным хромофором с

большим числом чередующихся одинарных и двойных связей межу атомами углерода

(ЕГОРОВ, 1989). Обычно число двойных связей в молекуле варьирует от 7 до 15. В

большинстве наиболее распространенных каротиноидов их содержится 10 или 11.

Благодаря системе сопряженных двойных связей каротиноиды имеют интенсивную

желтую, оранжевую, красную или фиолетовую окраску (ФЕОФИЛОВА, 1974; МЕЦЛЕР,

1988; CHEN et. al., 1999).

Природные каротиноиды по строению углеродной цепочки разделяются на 3

подгруппы: 1) ациклические структуры, куда относится ликопин; 2) моноциклические

структуры, примером которых может служить γ – каротин, имеющий только одно

замкнутое кольцо; 3) бициклические структуры – имеют 2 замкнутых кольца, к их числу

относятся α- и β-каротин. В настоящее время установлено, что терпеноидные соединения,

в том числе и каротиноиды, синтезируются из изопентилпирофосфата – соединения с 5

углеродными атомами, образующегося через мевалоновую кислоту из ацетата

(GOODWIN, 1963; SIMPSON, 1972; BRITTON, 1990). Многочисленными исследованиями

12

установлено, что процесс биосинтеза каротиноидов микроорганизмами слагается из

следующих этапов:

1) образование первичного С

5

– предшественника;

2) биосинтез бесцветных С

40

-соединений из С

5

– предшественника;

3) образование каротиноидов путем дегидрирования фитоина, который превращается

в ликопин через фитофлюин, ζ-каротин и нейроспорин (эти полиены часто

встречаются в следовых количествах у многих грибов и бактерий);

4) этап циклизации;

5) образование каротиноидов с числом углеродных атомов цепи больше С

40

и

ксантофиллов.

До настоящего времени нет единого мнения относительно пути образования

каротиноидов дрожжами. По мнению одних авторов, образование пигментов происходит

по следующей схеме: γ-каротин→торулин→торулародин. Симпсон (SIMPSON et.al.,

1964), изучавший каротиноиды Rhodotorula glutinis 48-23, считает, что возможны два

пути образования каротиноидов дрожжами. В первом случае, красные дрожжи могут

образовываться последовательно из β-каротина. Согласно второму, общим

предшественником каротиноидов является γ – каротин; красные пигменты – торулин и

торулародин у Rhodotorula glutinis синтезируются, по – видимому, из β-каротина

(ЕРШОВ и др., 1992.). По данным Вечер с соавт. (1968), первым из окрашенных

каротиноидов образуется β-каротин и только после него начинает синтезироваться

торулин, а затем торулародин. Авторы предполагают, что β-каротин является

предшественником торулина, а торулин – предшественником торулародина. У дрожжей,

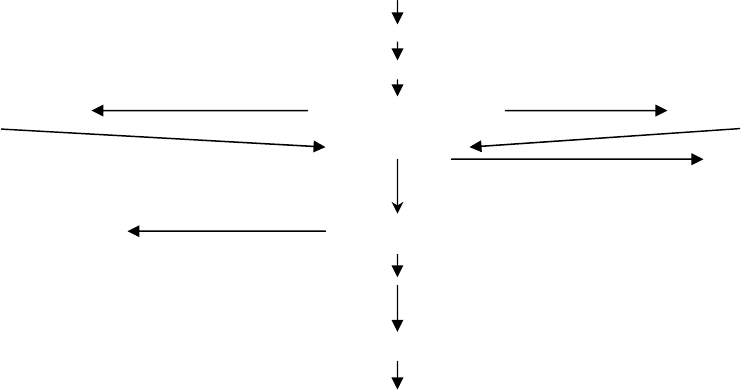

согласно SIMPSON (1972) превращение каротиноидов идет по схеме:

Фитоин

Фитофлюин

ζ-каротин

Ликопин Нейроспорин β-зеакаротин

γ-каротин β-каротин

Плектаниаксантин Торулин

17-гидрокситорулин

17-окситорулин

Торулародин

Рисунок 1. Путь биосинтеза каротиноидных пигментов у дрожжей

13

К общим свойствам каротиноидов можно отнести их нерастворимость в воде и

хорошую растворимость во многих органических растворителях: хлороформе, бензоле,

гексане, петролейном эфире, четыреххлористом углероде и др. Гидроксилсодержащие

каротиноиды лучше растворяются в спиртах (метанол, этанол) (BARNETT et. al., 1983).

Растворы каротиноидов в органических растворителях при спектрофотометрических

исследованиях дают характерные полосы поглощения, в основном, в видимой области

спектра, а стереоизомеры показывают их также и в ультрафиолетовой области. Это один

из наиболее точных показателей, используемых при идентификации этих веществ

(PATTERSON, 1971; BRITTON, 1990;).

Характерной является также особенность каротиноидов избирательно

абсорбироваться на минеральных и некоторых органических абсорбентах, что позволяет

разделять их при помощи методов хроматографирования (TAMĂŞ şi coaut., 1986;

БОЛОТОВ, 1998)). Для отдельных каротиноидов характерны некоторые специфические

реакции, в том числе цветные. Следует учитывать, что каротиноиды в чистом виде

характеризуются высокой лабильностью - они весьма чувствительны к воздействию

солнечного света, кислорода воздуха, нагреванию, воздействию кислот и щелочей. Под

воздействием этих неблагоприятных факторов они подвергаются окислению и

разрушению. В то же время, входя в состав различных комплексов (например,

протеиновых), они проявляют большую стабильность, чем в свободном состоянии

(ВЕЧЕР и др., 1967; CUNIGHAM, 2001).

В настоящее время имеется обширная литература, посвященная проблеме

каротиногенеза микроорганизмов (САССОН, 1987; БЕРКЕР, 1990). В живой клетке ход

биосинтеза каротиноидов регулируется рядом внешних и внутренних факторов. К

внешним факторам относятся, в первую очередь, свет и температура; к внутренним –

обмен веществ. Количество каротиноидных пигментов, образующихся в клетках

микроорганизмов, в большей степени зависит от видовой принадлежности. По данным

Авчиевой и др. (АВЧИЕВА и др., 1998), комбинация торулародин – торулин для

различных представителей рода Rhodotorula составляет 67-94% от суммы пигментов. У

видов Rh. glutinis и Rh. flava среди пигментов много β-каротина, соответственно 23,9 и

61,5 % от суммы (Биотехнология.., 1988). Большое влияние на рост клеток и синтез

пигментов микроорганизмами оказывают физико-химические факторы среды: аэрация,

температура, свет, реакция среды.

Влияние света. Впервые влияние света на пигментообразование дрожжей было

отмечено Лоддером. Он наблюдал, что Rhodotorula в темноте образует мало пигмента и

выглядит слабо розовой, а на свету эта культура имела интенсивный розовый цвет. В

14

дальнейшем Праус и Дир показали, что свет ускоряет биосинтез каротиноидов у

Rhodotorula gracilis в стадии роста. В более поздних работах Праус отметил, что под

влиянием света увеличивается доля каротинов и их антиокислительная активность по

сравнению с торулином (Каротинсинтезирующие др.., 1980). В стадии жирообразования

освещение увеличивает относительное содержание α- и β – каротинов (ЕРШОВ и др.,

1992). Исследователями отмечено, что яркий свет угнетает пигментообразование

дрожжей, слабый – иногда стимулирует его. Интенсивность освещения оказывает влияние

на качественный состав каротиноидов. Темновая культура содержит больше β – каротина

(до 30 % от суммы пигментов) и мало торулародина (около 4 %). На свету соотношение

обратное: β – каротин составляет 10%, а торулародин – 21%, от общего содержания

каротиноидов (ДОКУТОВИЧ и др., 1995). В ряде исследований показано, что для

усиления синтеза каротиноидов достаточно кратковременного воздействия светом на

определенной стадии развития микроорганизмами; при этом достигали такого же

эффекта, как и в результате непрерывного освещения культуры на протяжении всего

процесса ферментации (PILAR et.al., 1995; QIU HONG-DUON et. al., 2001). Ученые

предполагают, что свет активирует соединения, которые используются как

предшественники полиеновой природы или как катализаторы, которые после активации

дегидрируют предшественники. Показано, что организмы одного и того же вида по-

разному реагируют на свет: у одних он вызывает угнетение каротиногенеза, у других –

его стимуляцию (АВЧИЕВ и др., 2004).

Влияние аэрации. Аэрация является одним из важнейших факторов в регулировании

образования таких продуктов метаболизма дрожжей, как каротиноиды (ХИГГИНС, 1988;

ПРИЩЕП, 2000; ДЕНИСЕНКО, 2000). Исследования влияния аэрации среды на процесс

каротиногенеза у дрожжей Rhodotorula glutinis показали, что концентрация кислорода в

среде оказывала заметное влияние на количественное содержание каротиноидных

пигментов в биомассе дрожжей. Наиболее активный синтез каротиноидов у дрожжей

наблюдался при аэрации 7,0 л/л/мин (280мкг каротиноидов на 1г сухих дрожжей). При

этом суммарное количество β – каротина и торулародина, обладающих А-витаминной

активностью, составляло свыше 70% от общего количества пигментов (SANDMAN, 2001).

Кислород оказывает положительное влияние на рост дрожжей Phafia rhodozyma и

стимулирует биосинтез каротиноидов (ДЕНИСЕНКО, 2000).

Влияние температуры. Температура, как одно из важных условий для

регулирования роста микроорганизмов, оказывает влияние не только на скорость

размножения клетки, но и на скорость биосинтетических процессов в ней, а в итоге – на

состав синтезируемых продуктов (Каротинсинтезирующие др.., 1980; БРИТТОН, 1980;

15

ФЕОФИЛОВА и др., 2001; ФЕОФИЛОВА и др., 2003). Литературные данные о влиянии

температуры на каротиногенез, в основном, сводятся к тому, что каротиноидный состав у

дрожжей остается неизменным в довольно широких пределах колебаний температуры

(CHEN, 1999). У Rhodotorula sanniei, например, каротинообразование происходит в

интервале температур от 14 до 28 °С, а у Rh. rubra и Phycomyces blakesleanus - в

интервале от 5 до 25 °С. В большинстве случаев колебания температуры вызывают лишь

количественные изменения в синтезе микроорганизмами (ЗАЛАШКО, 1991). Однако у

некоторых микроорганизмов наблюдается и качественное изменение каротиноидного

комплекса. Так, при низких температурах (5°С) в культуре Rh. glutinis наблюдается

высокое содержание α – и β - каротинов – 92-96% от общей суммы при 25°С α – и β -

каротины составляют только 43-47 % от всех пигментов. При значительном повышении

температуры с 5 до 25°С и достаточной аэрации значительно усиливается синтез торулина

и торулародина (FRENGOVA et. al., 1994).

Влияние состава питательной среды. Процесс биосинтеза каротиноидов очень

лабилен и в большой степени зависит от состава питательной среды и свойств микробной

клетки (РАЗУМОВСКИЙ и др., 1975; ДЕБАБОВ, 1988; ДЕНИСЕНКО, 2000). Для

синтеза каротиноидов важное значение имеет источник углеродного питания

(ВАСИЛЬЧЕНКО, 1992; QIU HANG-DUON et al., 2001).

Подробные исследования по выявлению лучших источников углерода для

каротиногенеза дрожжей были проведены в Чехословакии с культурой Rhodotorula gracilis

и в Германии с культурой Rh. rubra (SANDMAN, 2001). Лучшее развитие и образование

пигментов у Rhodotorula gracilis наблюдалось на средах с глюкозой, фруктозой, сахарозой,

ксилозой (Каротинсинтезирующие др.., 1980; BARRETO et. al., 2002). По данным

Виттманн, культура Rhodotorula хорошо развивалась и образовывала больше пигментов,

когда источником углеродного питания были глюкоза, фруктоза, тростниковый сахар и

глицерин. На среде с тростниковым сахаром образовывалось больше β - каротина (в два

раза), хотя дрожжи развивались хуже (SANDU, 1997).

Влияние состава питательных сред с различными источниками углерода на

содержание каротиноидов дрожжей Phaffia rhodozyma было изучено Подопригора

(ПОДОПРИГОРА и др., 1996), который в качестве источников углерода использовал

экстракты растительных шротов: яблочного, виноградного, томатного, кукурузного. Было

определено, что наличие данных экстрактов способствовало увеличению синтеза

каротиноидных пигментов на 40-65% (БАЛХАНТ и др., 1991).

Фанг с соавторами изучали влияние глюкозы и пептона, в качестве источников

углерода и азота для выращивания штамма Phaffia rhodozyma и синтеза каротиноидов

16

(FANG et al., 1996). Ими был установлен стимулирующий эффект глюкозы в диапазоне

концентраций от 1,5 до 3,5%, который обеспечивает увеличение выхода астаксантина до

1454 мкг/г сухой биомассы (SCHOROEDER, JONSON E.A.,1993).

Источники азота также оказывают существенное влияние на каротиногенез

микроорганизмов. Избыток в среде азота подавляет пигментообразование (АТАМАНЮК

и др., 1971). Отсутствие азота в момент активного размножения клеток изменяет

направление обмена веществ, переключая его с синтеза белковых соединений на

образование безазотистых веществ, какими являются, в частности, каротиноиды (YOUNG

et. al., 2001).

Влияние различных источников азота на каротиногенез дрожжей Rhodotorula

представлено в исследованиях таких авторов, как Атаманюк (1970), Ими были испытаны

различные азотистые вещества - серин, валин, лизин, триптофан, метионин, глутаминовая

кислота, мочевина, гликокол, гистидин и азотнокислый аммоний. Наиболее

благоприятным для образования пигментов оказался азотнокислый аммоний и

аминокислоты треонин и лейцин (РАЗУМОВСКИЙ и др., 1975).

Для процесса каротиногенеза важное значение имеет соотношение в среде углерода

к азоту, что было установлено еще Шопфером в опытах с культурами Phycomyces

blakesleanus (COODWIN,1980). Более подробное изучение проведено с Rhodotorula

gracilis. Были испытаны различные среды с соотношениями углерод/азот – 10:1, 20:1, 40:1,

80:1, 160:1 и среда без азота. В качестве источника углерода использовались глюкоза, в

качестве азота – фосфорнокислый аммоний. Оптимальным соотношением углерода к

азоту для каротиногенеза является 40:1. При таком соотношении лучше усваивается

глюкоза (BRAMELY, 1992).

Влияние биологически активных веществ и химических реагентов на синтез

каротиноидов. β – ионон стимулирует синтез каротиноидов Phycomyces blakesleanus,

если он добавляется, когда компоненты среды не полностью израсходованы грибом

(ПРИЩЕП и др., 2000). В этом случае биосинтез β – каротина увеличивается в 2-4 раза.

Однако меченный β – ионон не включался в β – каротин. Он оказывал каталитическое

действие на ранние этапы синтеза изопреноидов (ФЕОФИЛОВА, 1994).

Опыты, проведенные с культурой гриба Blakeskea trispora, показали, что действие β –

ионона на данную культуру зависит от состава среды. В питательной среде без масла β –

ионон сильно ингибирует рост гриба (ВАСИЛЬЧЕНКО и др., 1992). В питательной среде с

глюкозой и маслом β – ионон, внесенный в концентрации 0,1% через 24 часа после начала

ферментации, существенно улучшает рост мицелия и повышает

содержание каротина.

17

Для интенсификации процесса каротинообразования у Spirulina platensis

Мельников и соавт. (1997) предлагают использовать в питательной среде ацетат натрия,

что позволит увеличить выход каротиноидов на 100-170% (МЕЛЬНИКОВ, 1997).

Васильченко и соавт. изучали действие растительных масел на каротиногенез

Blakeslea trispora. Показано, что замена кукурузного масла на смесь масел,

обеспечивающую оптимальный жирнокислотный состав, приводит к увеличению β –

каротина на 30% (ВАСИЛЬЧЕНОКО, 1992).

Атаманюк и соавт. исследовали действие подсолнечного, камфорного, кедрового

масел на каротинообразование дрожжей Rhodotorula gracilis K-1. Выявлено, что

значительный стимулирующий эффект на синтез каротиноидов в биомассе оказывает

подсолнечное масло (РАЗУМОВСКИЙ и др., 1975).

В качестве стимуляторов каротиногенеза используют также триспоровые кислоты,

соединения, содержащие β – иононовое кольцо (ретинол, β – ионон) и фенилпроизводные

(диметилфталат, вератрол) (CERADO-OLMEDO, 1989). Стимулирующим свойством

обладает цитрусовая пульпа или цитрусовое масло, дрожжевые экстракты (QIU HANG-

DUAON, 2001; ФЕОФИЛОВА, 1994). Мукоровый гриб Blakeslea trispora является

сверхсинтетиком β-каротина, причем роль индуктора выполняют триспоровые кислоты

(ТСК). В свою очередь, ТСК образуются из ß-каротина (enternet: http//www.biolab. com).

Аминокислоты также усиливают образование каротиноидных пигментов. Показано,

что на среде с недостатком глюкозы, которой едва хватает для развития гриба

Phycomyces, добавление лейцина и валина стимулировало образование пигментов в 4 раза

(Godwin 1972). По данным, которые представили Разумовский П.Н. и Атаманюк Д.И.

(1975) аминокислоты, добавленные в синтетическую среду вместо сернокислого аммония

или других источников азота, повышали выход биомассы и синтез каротиноидов

(РАЗУМОВСКИЙ и др., 1975; CHEN et. al., 1999).

Чешскими и белорусскими учеными изучалось действие ряда кислот трикарбонового

цикла на каротиногенез микроорганизмов. Было показано, что лимонная и яблочная

кислоты оказались самыми эффективными. Они увеличивали образование каротиноидов

у Spirulina platensis в 1,5 раза (PRIGGOTT et. al., 1994; МАНАНКИНА и др., 1997).

В последние годы особое внимание уделяется вопросам использования незаменимых

химических элементов для управления ростом и метаболизмом микробных культур

(УПИТИС, 1983; ФЕДОРОВИЧ, 1989; ДЕДЮХИНА, 1992; RUDIC ş. a., 1997). Известно,

что отдельные виды микроорганизмов характеризуются различной потребностью в

химических элементах для роста и биосинтеза вторичных метаболитов (RUDIC ş. a., 2000.;

ROTARU ş. a., 2001). Каротиногенез стимулируется у некоторых микроорганизмов

18

ионами Fe³+ и Mn²+ (ФЕДОРОВИЧ, 2000; RUDIC ş. a., 2003), координационные

соединения магния стимулируют биосинтез β – каротина у зеленой водоросли

Haematococcus pluvialis (РУДИК, 1993; RUDIC ş. a., 1999; RUDIC, 2000; RUDIC ş. a., 2000;

RUDIC ş. a., 2001, RUDIC ş. a., 2003).

При внесении в питательную среду различных доз микроэлементов Са и Mg было

установлено, что отсутствие Са в среде угнетающе действовало на рост дрожжей

Rhodotorula glutinis, а его добавление стимулировало накопление биомассы и увеличивало

количество синтезируемых каротиноидов (ЗАЛАШКО, 1991; WALKER, 1998).

Итак, дальнейшее развитие биотехнологии включает разработку эффективных

методов, направленных на повышение выхода биомассы микроорганизмов с высоким

содержанием каротиноидов.

3. Биологические функции и область применения каротиноидов

Большое разнообразие каротиноидов в растительном, животном и микробном мире

и то, что на протяжении всей эволюции растения производят, а животные и человек

поглощают каротиноиды, содержащиеся в продуктах их ежедневного рациона,

модифицируют и аккумулируют их специфическим образом, неизбежно возникает вопрос

об их функциональном назначении (NEAMŢU, 1986; КАРНАУХОВ, 1993; CANIZARES –

VALLANUEVA, 1998). Хотя многие аспекты физиологических функций каротиноидов

остаются невыясненными до конца, можно с уверенностью утверждать, что они играют

важную роль в различных физиологических процессах, без которых жизнь в

существующей форме была бы невозможна. Для растений фундаментальное значение

имеет функция каротиноидов, связанная с процессом фотосинтеза, который стал основой

всей жизни на земле, когда геохимические источники энергии на нашей планете были

исчерпаны (после глобального энергетического кризиса, произошедшего на нашей

планете около 5 миллиардов лет назад). Растения абсорбируют энергию солнечного света

и благодаря этому синтезируют из углекислого газа и воды органические вещества,

которые и являются основой как животной, так и человеческой пищевой цепи. В процессе

фотосинтеза производится кислород, образующий кислородную атмосферу, в которой

большинство органических молекул могли быстро разрушаться, если бы не были

защищены от подобных побочных эффектов этого процесса (также как и от других

неблагоприятных факторов). В предотвращении негативных проявлений этих процессов

(например, индуцирование энергии и защита органических молекул от разрушения

окислением) ключевая роль принадлежит каротиноидам ( МЕЦЛЕР, 1986; SANDMAN,

2001). Как светопоглотители, каротиноиды разделяют с хлорофиллом ключевую роль в

19

энергетическом метаболизме высших растений. Поглощая свет, они трансформируют

захваченную световую энергию в реакционные центры пигментов, где она преобразуется

в электрическую, а затем и в химическую в форме АТФ, которая уже пригодна для

синтеза различных соединений. Не менее важна мембраностабилизирующая функция

каротиноидов, что значимо для жизни в кислородной атмосфере (SCHOROEDER et al.,

1993; YOUNG et al., 2001).

Каротиноиды вовлекаются в различные защитные механизмы:

благодаря наличию сопряженных двойных связей, могут связывать синглетный

кислород и ингибируют образование свободных радикалов, предупреждая их негативное

действие на организм;

обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения, так как могут трансформировать

энергию УФ-света в видимый свет, что проявляется в явлении флуоресценции

(например свечение пыльцы некоторых цветковых растений, спор грибов и водорослей

и т. д.);

выступают в роли антиоксидантов, защищая чувствительные ткани и лабильные

соединения от окисления.

Одна из важнейших функций каротиноидов — А-провитаминная активность.

Животные и человек не способны синтезировать витамин А, который является

незаменимым для зрения, роста, репродукции для защиты от различных бактериальных и

грибковых заболеваний и нормального функционирования кожи и слизистых. Витамин А

не образуется в растительных тканях и может быть получен только путем преобразования

провитамин-А активных каротиноидов (прежде всего, β-каротина, а также α-каротина,

криптоксантина, 3,4-дигидро-β-каротина, астаксантина, кантаксантина и др.) (БУКИН,

1991; ГОМБОЕВА и др., 1998). Представляет интерес влияние каротиноидов на

эндокринную систему, особенно это касается полового развития и созревания

,

оплодотворения, прохождения репродуктивных процессов (ХРАПОВА, 1982; БУКИН,

1991). Одной из важнейших функций каротиноидов — это способность образовывать

комплексы с протеинами. Известно, что маленькие молекулы (аллостерические

эффекторы) изменяют агрегационное состояние протеинов, тем самым, стабилизируя их

протеиновую и ферментную активность. Эта способность также обуславливает изменение

проницаемости мембран. Установлена иммуностимулирующая роль каротиноидов.

Например, обнаружено, что рыбы

с высоким содержанием каротиноидов в организме

были значительно более устойчивы к инфекционным и грибковым заболеваниям; цыплята

— устойчивы к энцефалопатии и т. д. (ШЕЛЕПОВА, 1992; JYONOUCHI et. al., 1995).

20

Каротиноиды увеличивают цитостатическую активность клеток-киллеров, замедляют рост

опухоли и ускоряют ранозаживление. Каротиноиды проявляют аппетитстимулирующую

активность (и физиологически, и этиологически). Весьма важной, проявляющейся

внешне, функцией каротиноидов является их способность обеспечивать яркую окраску

организмов, которая может выполнять сигнальную функцию.

Перечень основных установленных функций каротиноидов

(www.ortho.ru/agents/vit/carot_AL.htm)

Основные функции каротиноидов

Для растений Для животных

Светопоглотитель или

вспомогательный антенный пигмент

А-провитаминная активность

Проводники энергии света Оказывают влияние на работу эндокринной системы

Защита от неблагоприятных факторов

внешней среды

Предохраняет от неблагоприятных факторов внешней среды

Мембраностабилизирующая функция Мембраностабилизирующая функция

Сигнальная функция

Стабилизация протеинов

Запас кислорода в нейрональной дыхательной цепочке

Способствуют транспорту кальция через мембраны

Иммуностимулирующая роль

Сигнальная функция при окрашивании

В зависимости от природы каротиноидов, их получают путем синтетического и

микробного синтеза, экстрагируют из растительных источников и водорослей (RUDIC ş.a.,

1990; RUDIC ş. a., 2001). Из всех известных каротиноидов промышленным способом

получают β – каротин, ликопин, кантаксантин, этил – β – апо- 8 – каротиноат, β – апо – 8

– каротиналь (ФЕОФИЛОВА, 1994). Главный каротиноид, который получают в больших

количествах – это β – каротин. Его получают путем химического синтеза две фирмы

«Hoffman – La Roshe» (США) и «BASF» (Германия). В настоящее время начато

производство β- каротина и ликопина микробиологическим путем заводом

«Уралбиофарм» (Россия) (ФЕОФИЛОВА, 1994; www.uralbiopharm.ru). Биологическая

роль витамина А, а следовательно и бета-каротина, общеизвестна. Входя в состав сетчатки

глаза, он в виде родопсина участвует в акте зрения, при недостатке его развивается

"Куриная слепота" (человек плохо видит в сумерки) (ХРАПОВА, 1982; КАРНАУХОВ,

1993; ГОМБОЕВА и др., 1998). Весь мировой опыт однозначно свидетельствует, что в

современных условиях обеспечить человека оптимальным количеством витаминов за счет