Klein B. FEM: Grundlagen und Anwendungen der Finite-Element-Methode im Maschinen - und Fahrzeugbau

Подождите немного. Документ загружается.

Formelsammlung XI

t

G

translatorischer

Anteil der Form-

funktionsmatrix

- H -

h Stützstelle

h

i

(mm) Amplitudenhöhe

H

Hermite’sche An-

satzfunktionsmatrix

- I -

I Integral, allgemein

I

Gebietsintervall;

Einheitsmatrix

- J -

J

Jacobi-Matrix

J

p

(mm

4

) polares Flächenträg-

heitsmoment

JJ

yz

,

(mm

4

) Flächenträgheits-

moment

J

2

c

2. Invariante des

Spannungstensors

- K -

k (N/mm) Federkonstante

k

(N/mm) Elementsteifigkeits-

matrix;

K)(W/mm

Elementwärme-

leitungsmatrix

k

(N/mm) tranformierte

Elementsteifig-

keitsmatrix

B

k

(N/mm) Biegesteifigkeits-

matrix

G

k

(N/mm) geometrische Steifig-

keitsmatrix

k

ij

Verschiebungsein-

flusszahlen;

(N/mm) Steifigkeitskoef-

fizienten

P

k

(N/mm) Plattenanteil der

Steifigkeitsmatrix

S

k

(N/mm) Scheibenanteil der

Steifigkeitsmatrix

MK,

Diagonalhypermatrix

K

(N/mm) Systemsteifigkeits-

matrix;

(W/ mm K)

Systemwärmelei-

tungsmatrix

bbba

abaa

KK

KK

partitionierte

Systemsteifigkeits-

matrix

B

K

Systembiegesteifig-

keitsmatrix

cc

K

reduzierte Steifig-

keitsmatrix

N

K

(N/mm) geometrische

Systemsteifigkeits-

matrix

T

K

(N/mm) Tangentensteifig-

keitsmatrix

V

K

(N/mm) Initialspannungs-

matrix

- L -

A

ij

Koeffizienten;

Matrixelement

L (mm) Länge

L

(N/mm) Dreiecksmatrix;

Lastoperator

- M -

m

(kg) Elementmassen-

matrix

m

ij

(kg) Massenkoeffizient

K

m

Knotenlastvektor

von eingeleiteten

Momenten

0

m

Oberflächenlastvek-

tor bei verteilten

Momenten

m

t

(N

.

mm/

mm)

verteiltes Torsions-

moment

m

xy,

seitenbezogene

Biegemomente

M

Systemmassenmatrix

M

b

Biegemoment

cc

M

reduzierte Massen-

matrix

M

i

mmN

Moment

sssu

usuu

MM

MM

partitionierte

Systemmassenmatrix

XII Formelsammlung

- N -

n Stützstellen;

Zähler

n

xy,

seitenbezogene

Kräfte

n

Festwertvektor

N

Ansatzmatrix;

Nebenbedingungs-

matrix

N

j

Schnittgrößen

- O -

0 (mm

2

) Oberfläche

- P -

p

i

(N) Kraftkomponente

p

k

Knotenlastvektor

p

x

(N/mm) verteilte Längskraft

p

z

(N/mm

2

) verteilte äußere

Querkraft

P

Knotenverschie-

bungsvektor der

ungebundenen

Struktur

P

(N) Systemlastvektor

P

ˆ

(N) Vektor der Element-

knotenkräfte

p

ä

äquivalente Kräfte

p

0

Oberflächenkräfte

S

P

Kraftvektor des

Scheibenanteils

P

P

(N) Kraftvektor des

Plattenanteils

- Q -

q (N/mm) seitenbezogene

Querkraft

q

Wärmestromdichte

q

(N/mm

2

) Vektor der verteilten

äußeren Ober-

flächenkräfte

yz,xz

q

(N/mm) seitenbezogene

Querkräfte

q

z

(N/mm) verteilte Streckenlast

Q Knotenpunktwärme-

flüsse

Q

Wärmestrom

Q

i

(N) Querkraft

Q

xz

(N) Querkraft

- R -

r (mm) Radius

R Rand

R

Vektor der Element-

knotenkräfte der

ungebundenen

Struktur

R

(N) Vektor der Kontakt-

knotenkräfte

R

e

(N/mm

2

)

Fließgrenze

R

m

(N/mm

2

)

Bruchgrenze

- S -

S

(N/mm

2

) Spannungsmatrix

S

ij

(N) Schnittkräfte in

Stäben

zy

S

, )mm(

3

statische Momente

- T -

t (mm) Elementdicke

t

(s) Zeit

T (K) Temperatur;

Nmm

Torsionsmoment

T

Transformations-

matrix

c

T

Eliminationsmatrix

- U -

u, v, w (mm) Verschiebungs-

komponenten

u

(mm) Elementverschie-

bungsvektor

u

(mm/s) Geschwindigkeits-

vektor der

Elementverschie-

bungen

u

(mm/s

2

) Beschleunigungsvek-

tor der Elementver-

schiebungen

G

u

i

(mm) Verschiebung

Formelsammlung XIII

U

(mm) Systemverschie-

bungsvektor

a

U

(mm) unbekannte Ver-

schiebungen

c

U

primäre Freiheits-

grade

c

Ü

Beschleunigungen

der primären Frei-

heitsgrade

e

U

sekundäre Freiheits-

grade

s

U

bekannte Verschie-

bungen

u

U

unbekannte Ver-

schiebungen

u

Ü

Beschleunigungen

der unbekannten

Verschiebungen

- V -

v Vektor

V (mm

3

) Volumen

V

i

Vergrößerungsfunk-

tion

- W -

w(x, t) Verschiebefunktion

w

b

(mm) Biegeverformung

w

s

Schubverformung

W

mmN

Arbeit

W

a

Nmm

äußere Arbeit

W

i

Nmm

innere Arbeit

R

W

Formänderungsener-

gie;

Restwert

- X –

x (mm) Weg

x

Eigenvektor

X

Eigenvektormatrix

- Y -

y

Hilfsvektor

D

(1/K) Wärmeausdehnungs-

koeffizient

D

Konstantenvektor

D

i

Richtungswinkel

E

Winkel;

Parameter

'

Differenz

HH

Verzerrungsvektor

o

İ

Anfangsverzerrungs-

vektor

I

Ergiebigkeit

I

x

beliebiger

Drehwinkel

I

ji

Koeffizienten der

Elementträgheits-

matrix

)

i

Verdrehung am

Knoten

J

Winkel

K

i

Auslenkung

K[,

normierte

Koordinate

ț

Koeffizientenmatrix

N

Krümmung;

spez. Wärme

O

(1/s) Längsfrequenz

(W/mmK) Wärmeleitfähigkeit;

Eigenwerte;

Lagrange’scher

Multiplikator

P

Reibkoeffizient

ȁ

Eigenwertmatrix

4

Massenträgheit

U

(kg/dm

3

) Dichte

UU

Vektor der Element-

knotenverschie-

bungen

:

äußere Anregung

V

(N/mm

2

) Normalspannung

W

(N/mm

2

) Schubspannung

W

K

t

Erregungsfunktion

Q

Querkontraktion;

(1/s) Frequenz

[

Dämpfungsmaß

Z

Kenngröße für den

Schubwiderstand;

(1/s) Eigenkreisfrequenz

\

Re d

Winkel

]

i

Flächenkoordinate

1

1 Einführung

Die Finite-Element-Methode hat sich seit vielen Jahren im Ingenieurwesen bewährt und

wird mittlerweile schon routinemäßig für Berechnungsaufgaben im Maschinen-, Apparate-

und Fahrzeugbau eingesetzt. Sie ermöglicht weitestgehend realitätsnahe Aussagen durch

Rechnersimulation im Stadium der Bauteil- oder Strukturentwicklung und trägt damit

wesentlich zur Verkürzung der gesamten Produktentwicklungszeit bei. Im Zusammenwirken

mit CAD zählt heute die FEM als das leistungsfähigste Verfahren, die Ingenieurarbeit zu

rationalisieren und qualitativ zu optimieren. Das Vertrauen in FEM-Rechnungen darf aber

nicht nachlässig machen, so haftet der Berechnungsingenieur bei einer falschen Auslegung

nach dem BGB, GSG und dem ProdHfG. Insofern sollten die Grundzüge der FE-Methode

allen Ingenieuren bekannt sein, um die problemgerechte Einsetzbarkeit und die erzielten

Ergebnisse in der Praxis beurteilen zu können. Intention des Buches ist daher der

Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis sowie einen Überblick zu Anwendungen in der

Statik, Dynamik und Wärmeübertragung geben zu wollen.

1.1 Historischer Überblick

Mit der klassischen technischen Mechanik ist es bis heute nicht möglich, komplexe Zusam-

menhänge in realen Systemen ganzheitlich zu erfassen. Üblicherweise geht man dann so vor,

dass ein stark vereinfachtes Modell des Problems geschafft wird, welches gewöhnlich leicht

zu lösen ist. Hierbei ist natürlich die Übertragbarkeit der Ergebnisse stets kritisch

abzuklären, da die Abweichungen meist groß sind. Allgemeines Bestreben ist es daher,

Systeme so realitätsnah wie nötig für eine Betrachtung aufzubereiten.

Kerbwirkung

F(t) (bzw. F)

Gummi

Stahl

Temperatur T

2

Lagerung

Einschlüsse

Verformung u

'

Temp eratur T

1

Aluminium

Stahl

Reibung

Kontaktzone

Kontinuierliches Modell

Diskretes Modell

F(t)

1

m

2

m

1

d

1

c

2

c

2

d

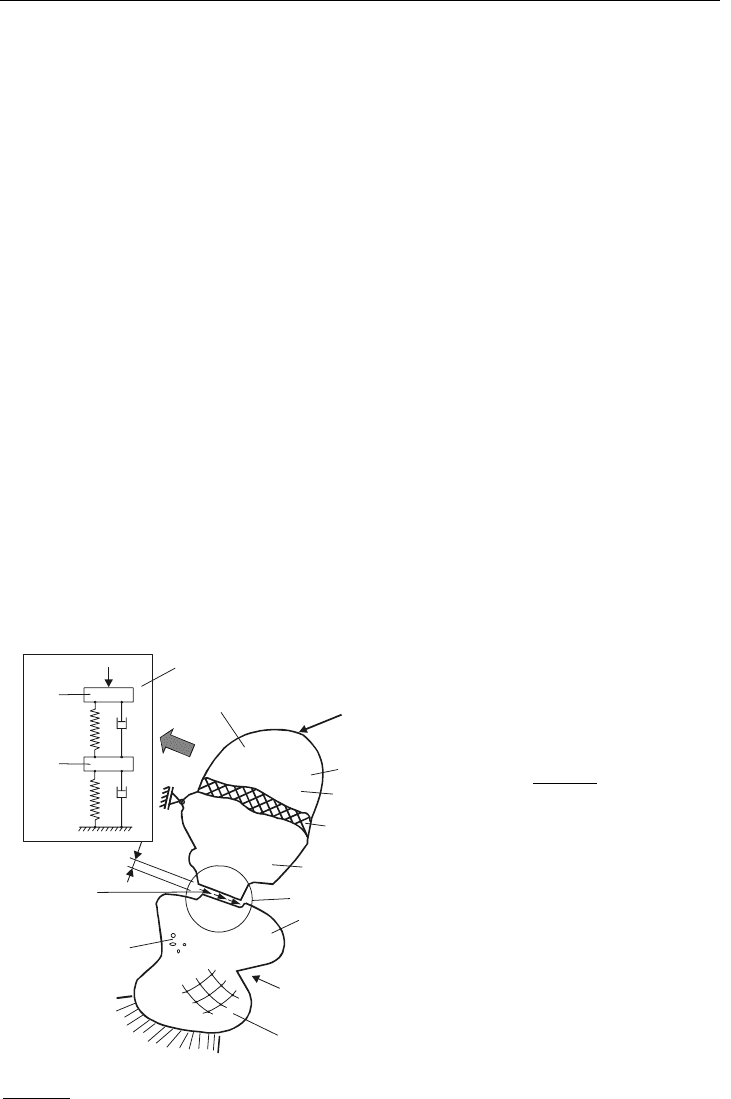

Bild 1.1: Ideales Modell versus reales Modell

Von der Vorgehensweise

her kann in eine diskrete

und eine kontinuierliche

Modellbildung unterschie-

den werden. Als Beispiel

(s. Bild 1.1) denke man an

eine schwingfähige Struk-

tur, die diskret als Feder-

Masse-Schwinger und kon-

tinuierlich als Kontinuums-

schwinger idealisiert wer-

den kann. Bei diskreten

Systemen folgt die System-

antwort stets aus einer ge-

ringen Anzahl von Zu-

standsgrößen, die meist in

Form von gekoppelten

linearen Gleichungen auf-

treten.

1 Einführung

2

Demgegenüber muss die Antwort eines kontinuierlichen Systems aus der Lösung einer

Differenzialgleichung ermittelt werden, wobei eine Vielzahl von Zustandsgrößen interessie-

ren. In der Praxis stehen aber wie bei der vorstehenden Modellierung angedeutet Aufgaben

an, die durch eine komplizierte Geometrie, überlagerte Lastfälle, unübersichtliche Rand-

bedingungen und verschiedenartige Werkstoffgesetze gekennzeichnet sind. Hierbei geht es

regelmäßig um gut gesicherte Ergebnisse, da hierhinter letztlich ein Einsatzfall steht, der

eine Absicherung erforderlich macht. Vor diesem Hintergrund sind somit Lösungsverfahren

gefordert, die universell und genau sind, ingenieurmäßigen Charakter haben, auf kontinuier-

liche Systeme anwendbar sind und lokal exakte Aussagen ermöglichen. Diese Forderungen

werden, wie wir später noch sehen werden, in idealer Weise von der FEM /ARG 64/ erfüllt.

Verfolgt man einführend kurz die Entwicklungsgeschichte der FEM, so ist festzustellen,

dass man es hier mit einer relativ jungen Methode zu tun hat, die im Wesentlichen in den

letzten 60 Jahren entwickelt worden ist. Erfolgreiche Anwendungen haben dann sehr schnell

zu einer sprunghaften Verbreitung geführt. Wie der Zeittabelle von Bild 1.2 zu entnehmen

ist, wurde das Grundgerüst etwa gleichwertig von Mathematikern und Ingenieuren ge-

schaffen /MEI 89/.

elast. Stabmodelle von

Hrennikoff,

1941

Name "FEM" durch

Clough,

1960

- erstes FEM-Lehrbuch von

Zienkiewicz/Cheung,

1967

bereichsweise Ansätze

zur Lösung von DGLs

Courant,

Prager/Synge,

1943

1947

Kraft- und Verschiebungs-

größenverfahren für

Stabtragwerke,

Matrizenformulierung von

Argyris,

1954

- Umwandlung der DGL durch Variationsmethode oder Ritz-Galerkin-Ansatz

Besseling/Melosh/de Veubeke,

ca. 1962

erste ingenieurmäßige

Herleitung der Flächen-

elemente

Turner/Clough/

Martin/Topp,

1953-1956

50er-Jahre

Computer-

Entwicklung

- erste Konferenz über Computermechanik,

1963

stürmische Weiterentwicklung der Methode

virtuelle Produktentwicklung / CAD + MKS + FEM = CAE

gegenwärtig:

- Verallgemeinerung u. Vereinfachung der Methode

- neue Anwendungsgebiete (Strömung, Wärmeleitung, Magnetismus, Multiphysik)

- Prozesse (Umformung, Schweißen, Spritzgießen etc.)

von 1965 bis heute:

Bild 1.2: Zeittafel der FE-Methode-Entwicklung nach CAD-FEM/Grafing

1.1 Historischer Überblick

3

Herausgehoben werden sollen hier nur einige markante Entwicklungsschritte:

x Im Jahre 1941 hat Hrennikoff ein Stabmodell (Gitterrostverfahren) geschaffen, mit dem

2-D-Stabwerk- und Scheibenprobleme einfacher lösbar waren. Er benutzte dabei einen

Matrizenformalismus, der der heutigen FE-Methode ähnlich ist.

x Etwa 1943 haben Courant und später Prager/Synge bereichsweise Ansätze zur Lösung

von Differenzialgleichungen herangezogen und damit das Prinzip der Unterteilung von

Lösungsgebieten benutzt, welches dem Grundgedanken der FEM entspricht.

x Aufbauend auf den Arbeiten von Ostenfeld (Tragwerkberechnung mit Verschiebungen als

Unbekannte) haben Argyris und Kelsey (1954) im Wesentlichen das Matrizenformat für

die Berechnung von stabartigen Tragwerken mit dem Kraft- und Verschiebungsgrößen-

verfahren aufbereitet. Etwa parallel erfolgte durch Turner, Clough, Martin und Topp die

Übertragung auf die Festkörpermechanik. Begünstigt wurden diese Arbeiten durch das

Aufkommen der ersten leistungsfähigen Computer.

x Die Prägung des Begriffs „FEM“ wird im Allgemeinen Clough (1960) zugeschrieben, der

hiermit die Modellvorstellung eines Kontinuums als eine Zusammensetzung von Teilbe-

reichen (finiten Elementen) verband. In jedem Teilbereich wird das Elementverhalten

durch einen Satz von Ansatzfunktionen beschrieben, die die Verschiebungen und Span-

nungen in diesem Teilbereich wiedergeben.

x Ein Ziel der FEM besteht darin, die problembeschreibende DGL in ein lineares Glei-

chungssystem umzuwandeln. Dieser Schritt gelingt einmal dadurch, indem über das Vari-

ationsprinzip eine Ersatzgleichgewichtsbedingung formuliert wird oder durch das Verfah-

ren des gewichteten Restes (Ritz-Galerkin) die Abweichungen, eines die DGL er-

füllenden Lösungsansatzes, minimiert werden. Diese Erkenntnisse sind etwa 1962 von

Besseling, Melosh und de Veubeke gewonnen worden.

x

In der Folge hat die FEM im Ingenieurwesen große Aufmerksamkeit gefunden, was durch

eine eigene Konferenz und die Abfassung erster Lehrbücher dokumentiert ist.

x Mit der Etablierung der Methode setzte eine stürmische Weiterentwicklung ein, und es

wurden über die lineare Elastik ergänzende Formulierungen für nichtlineares Materialver-

halten, nichtlineares geometrisches Verhalten, Instabilität und Dynamik gefunden. Durch

den ausgewiesenen Anwendungserfolg bestand weiteres Interesse, auch andere Phäno-

mene wie Wärmeleitung, Strömung, elektromagnetische Felder und Multiphysik (gekop-

pelte Effekte) für die FE-Methode zu erschließen.

x In dem heute angestrebten integrativen, rechnerunterstützten Konstruktionsprozess stellt

FEM in Verbindung mit CAD ein wichtiges Basisverfahren dar, welches im Zuge der vir-

tuellen Produktentwicklung immer stärker angewandt wird.

Gemäß dem derzeitigen Stand der Technik werden von verschiedenen Softwarehäusern

kommerzielle Universalprogramme (z. B. NASTRAN, ANSYS, MARC, I-DEAS, ABAQUS

usw.) angeboten, die sich nur in Nuancen unterscheiden. Meist sind diese Programmsysteme

für die lineare Elastomechanik entwickelt und später um Module zur nichtlinearen Festig-

keitsberechnung, Dynamik oder Wärmeleitung erweitert worden. Daneben existieren auch

1 Einführung

4

eigenständige Programmsysteme für Strömungsprobleme (CFD = Computer Fluid Dyna-

mics) oder Mehrkörperdynamik (MKS).

1.2 Generelle Vorgehensweise

Wie spätere Ausführungen zeigen werden, benötigt der Anwender der Finite-Element-Me-

thode gesichertes Grundwissen über die theoretischen Zusammenhänge, da die hauptsäch-

liche ingenieurmäßige Aufgabenstellung in der Überführung des realen Bauteils in ein finites

Analogon besteht. Der weitere Ablauf, d. h. die eigentliche Berechnung, erfolgt hingegen

durch den Rechner automatisch. Der Anwender ist erst wieder gefragt, wenn es um die Plau-

sibilitätsprüfung des Ergebnisses und dessen Rückumsetzung zur Bauteiloptimierung geht.

Symmetriehälfte

Stab-Elemente

Scheiben-Elemente

x

y

bz

M

b

z

M

x

F

x

F

(real)

(idealisiert)

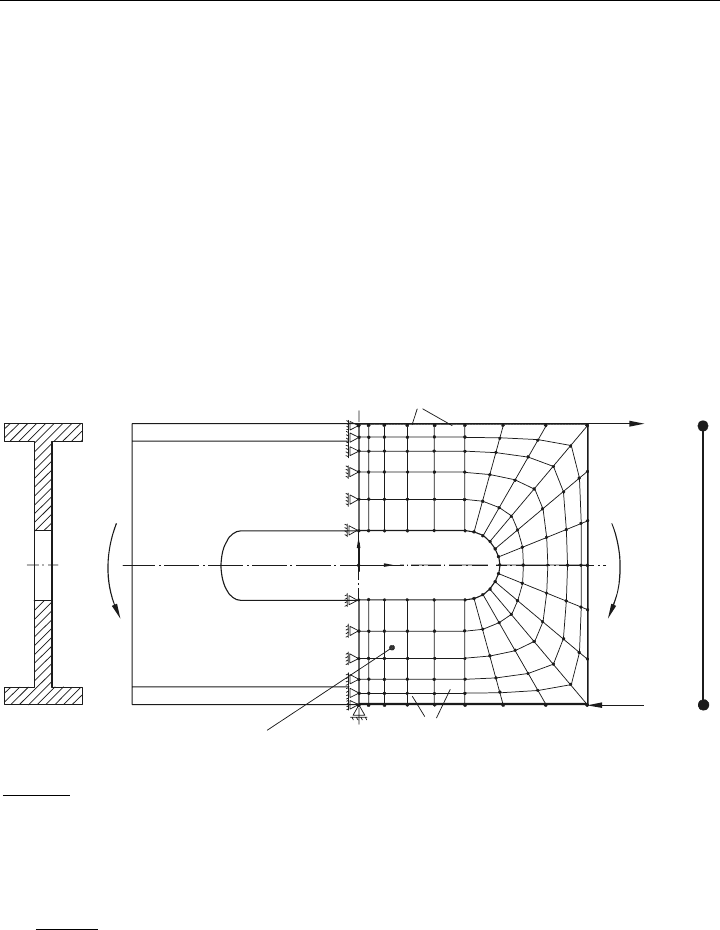

Bild 1.3: Schritte vom realen Bauteil zum FE-Modell

Da der Umfang dieses einführenden Manuskriptes in der Hauptsache auf die Behandlung

von Festigkeitsproblemen ausgerichtet ist, sollen an einem kleinen einführenden Beispiel die

wesentlichen Arbeitsschritte der Finite-Element-Methode diskutiert werden. Im vorstehen-

den Bild 1.3 ist dazu ein einfacher Doppel-T-Träger (IPB) unter einer statischen Momenten-

belastung dargestellt. Von Interesse sei dabei die Ermittlung des Verformungszustandes, der

Dehnungen und der Spannungen bevorzugt in den hoch beanspruchten Flanschen.

Bei der notwendigen problemgerechten Aufbereitung gilt es, hierzu folgende Schritte zu

durchlaufen:

1.2 Generelle Vorgehensweise 5

1. Gemäß des mechanischen Verhaltens des Bauteils muss ein finites Modell gebildet wer-

den. Im vorliegenden Fall wird der Träger in den Flanschen Zug-Druck und im Steg

hauptsächlich Schub abtragen. Entsprechend diesen Belastungen können die Flansche

durch Stab- und der Steg durch Scheiben-Elemente idealisiert werden. Möglich wäre auch

eine einheitliche Idealisierung durch Schalen-Elemente oder gar Volumen-Elemente. Bei

der Elementierung muss stets die Verschiebungskompatibilität an den Knoten der zusam-

mengebundenen Elemente gegeben sein.

Zur Elementierung sei noch bemerkt: Wenn für die Flansche Stab-Elemente gewählt wer-

den, kann man nur Normalkräfte bzw. abschnittsweise Zug/Druck-Spannungen bestim-

men. Würde man stattdessen Schalen-Elemente wählen, so beziehen sich die ermittelten

Spannungen auf die Deckschichten der Elemente. Erst mit der Wahl von Volumen-Ele-

menten kann man eine weitgehend reale Spannungsverteilung auch in den Ecken er-

mitteln.

2. Bei einer Modellbildung ist immer zu prüfen, ob Symmetrien ausgenutzt werden können,

da hierdurch die Bearbeitungszeit gravierend verkürzt werden kann. Das Beispiel zeigt in

Geometrie und Belastung eine Halbsymmetrie, insofern braucht nur eine Hälfte des Trä-

gers als Modell aufbereitet werden. An den Schnittkanten müssen dann aber besondere

Randbedingungen angegeben werden.

3. Für die Netzbildung ist es wichtig, dass das Netz dort verdichtet wird, wo man exaktere

Informationen erzielen will und dort grob ist, wo die Ergebnisse nicht so sehr von Inte-

resse sind.

Die Netze werden heute ausschließlich mit Pre-Prozessoren weitgehend automatisch er-

zeugt. Hierzu ist eine Aufteilung des zu vernetzenden Gebietes in Makros vorzubereiten.

Ein Makro wird gewöhnlich durch drei oder vier Seiten gebildet, bei größerer Seitenzahl

ist durch Linienzusammenfassung ein regelmäßiges berandetes Gebiet zu erzeugen.

Durch die Wahl der Elementgeometrie und eines Seitenteilers muss dann eine sinnvolle

Vernetzung möglich sein.

4. Grundsätzlich können elastomechanische Vorgänge nur ausgelöst werden, wenn Festhal-

tungen vorliegen, d. h. ein Bauteil mindestens statisch bestimmt gelagert ist und mindes-

tens eine Kraft wirkt. Dies gilt auch für unser Beispiel, das jetzt mit zutreffenden Randbe-

dingungen zu versehen ist. Alle Knotenpunkte auf den Schnittkanten müssen sich dabei in

y-Richtung frei bewegen können, in x-Richtung aber in ihrer Beweglichkeit gesperrt wer-

den. Weiter muss an mindestens einem Punkt die Beweglichkeit in y-Richtung gesperrt

werden, damit das Bauteil keine Starrkörperbewegungen vollführt.

5. Da die Elemente über die Knotenpunkte verbunden werden, sollten die äußeren Kräfte

wenn möglich in die Knoten eingeleitet werden.

Nachdem diese ingenieurmäßigen Vorarbeiten durchgeführt worden sind, kann man sich

eines FEM-Programmsystems bedienen, in das nun das Modell einzugeben ist. Wenn das

Modell formal richtig ist, lässt sich der Gleichungslöser anstarten, der nach den

Verformungen auflöst und in einer Rückrechnung die Spannungen, Dehnungen sowie

Reaktionskräfte ausweist. Die Aufbereitung der dabei anfallenden Daten erfolgt

üblicherweise grafisch. Im Bild 1.4

ist der formale Ablauf dargestellt, wie heute in der

Praxis FEM angewandt wird.

1 Einführung

6

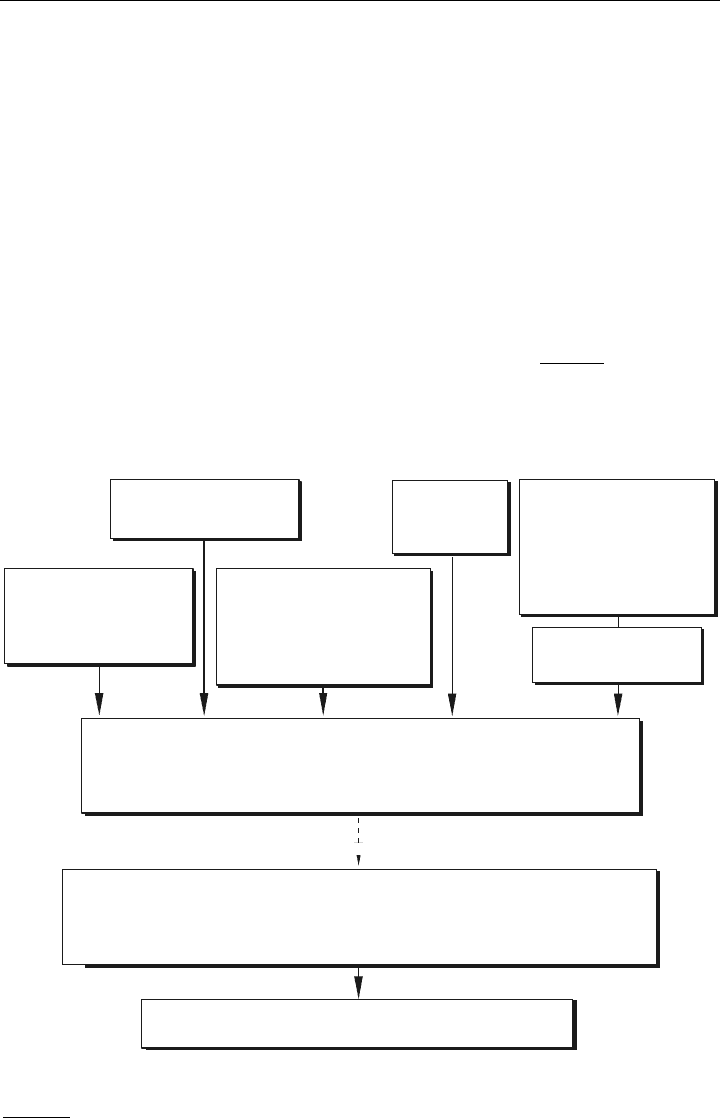

CAD-System

Schnittstelle

Pre-Prozessor

FEM-Universalprogramm

Post-Prozessor

Im Regelfall ist das Bauteil in CAD erstellt worden und muss noch entsprechend aufbereitet

werden. Hierbei kann es sein, dass die Hersteller zwischen dem CAD- und dem FEM-

System eine Direktkopplung realisiert haben. In diesem Fall kann ein Bauteil als Flächen-

oder Volumenmodell sofort übernommen werden. Liegen hingegen zwei völlig autonome

Systeme vor, so muss die Bauteilgeometrie über eine Standardschnittstelle wie IGES (Initial

Graphics Exchange Specification) oder STEP

*)

(Standard for the Exchange of Product

Model Data) transportiert werden. Es ist in diesem Zusammenhang selbstredend, dass in

beiden Fällen die Darstellung bereinigt werden muss bis auf die nackte Geometrie, die für

FEM von Interesse ist.

Die Aufgabenstellung des Pre-Prozessors ist die Generierung eines berechenbaren FE-Mo-

dells, d. h. die Erzeugung eines sinnvollen Netzes, Zuweisung der Elementdaten (A, J, t) und

der Materialwerte (E, Q) sowie Einbringung der Kräfte und Randbedingungen. Ein damit

bestimmtes System kann nun mittels eines numerischen Gleichungslösers behandelt werden,

und zwar wird ein Gleichungssystem des Typs

Steifigkeit x Verschiebungen = Kräfte

nach den Verschiebungen aufgelöst. Über das Werkstoffgesetz besteht weiterhin ein Zu-

sammenhang zu den Spannungen, die somit ebenfalls berechnet werden können. Für die

Ausgabe wird ein Post-Prozessor genutzt. Dieser stellt die verformte Struktur sowie die

Dehnungen und Spannungen in der Struktur dar. Hierzu werden Farbfüllbilder benutzt, die

sofort einen Überblick über die herrschenden Verhältnisse geben.

Wie diese Darlegungen erkennen lassen, ist dies eine qualifizierte Ingenieurarbeit, die

üblicherweise eines Spezialisten bedarf. Dies zeigt sich auch in großen Konstruktionsbüros,

die zwischen CAD-Konstrukteuren und FEM-Analytikern unterscheiden. Keineswegs ist es

aber so, dass FEM-Probleme automatisch durch Rechner gelöst werden. Wie die Tätigkeits-

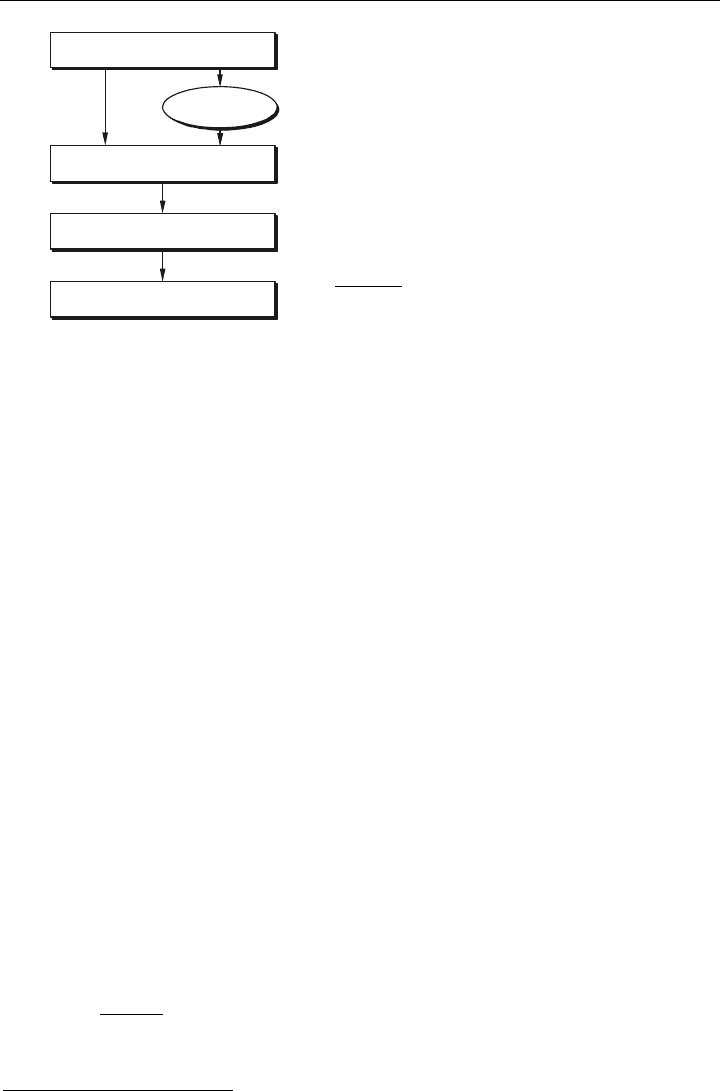

analyse von Bild 1.5 ausweist, ist der Rechner hier nur das zentrale Hilfsmittel, ohne dessen

Leistungsfähigkeit die Methode generell nicht wirtschaftlich nutzbar wäre.

*)

Anmerkung: STEP ist in der ISO 10303 genormt und fähig, alle produktbeschreibenden Daten von CAD

nach CAD oder CAD nach FEM zu übertragen.

Bild 1.4: Konventionelle CAE-Prozesskette

1.2 Generelle Vorgehensweise 7

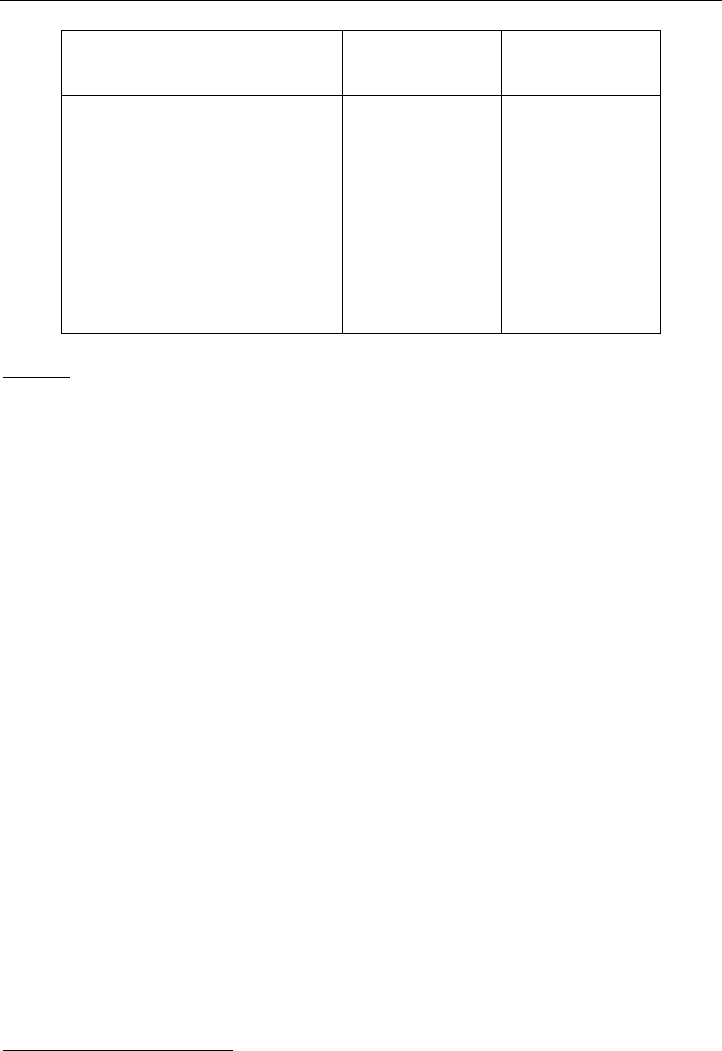

anfallende Bearbeitungsschritte

geschätzter Mann-

zeitaufwand

geschätzte

Rechenzeit

x methodengerechte Aufberei-

tung des Problems

x Generierung des FE-Modells

im Pre-Prozessor

x Rechenlauf

x Ergebnisauswertung im Post-

Prozessor, Dokumentation

x Plausibilitätsprüfung

10 %

50 %

-

30 %

10 %

-

20 %

70 %

10 %

-

Bild 1.5: Tätigkeitsanalyse zur Bearbeitung von FE-Problemen

Bis vor wenigen Jahren war der manuelle Aufwand bei der Bearbeitung von FE-Problemen

noch sehr groß und somit die Durchführung von FE-Rechnungen sehr teuer. Dies hat sich

mit der schnellen Weiterentwicklung der Computertechnik aber grundlegend geändert. Die

Möglichkeiten zum interaktiven Arbeiten wurden durch eine neue Bildschirmtechnologie

verbessert, was wiederum die Voraussetzungen für leistungsfähigere Prozessoren war. Zu-

dem konnte die Rechengeschwindigkeit von Workstations etwa verhundertfacht und die

Speicherkapazität verzehnfacht werden. Ein neuer Trend weist zu PC-Lösungen in einer

Windows/NT-Arbeitsumgebung, die mittlerweile Workstation in den Leistungsparametern

*)

überholt haben. Durch diese günstigeren Rahmenbedingungen ergibt sich zunehmend die

Chance, auch größere Berechnungsumfänge in vertretbarer Zeit und zu geringeren Kosten zu

bearbeiten.

Eine weitere Perspektive, vor allem in den USA, geben so genannte MCAE-Systeme

(Mechanical Computer Aided Engineering) wie beispielsweise I-DEAS (oder in Ansätzen

CATIA V5), in denen CAD, FEM, Optimierung und Lebensdauer als Verfahrensstrang zu-

sammengeführt worden sind. Damit insbesondere die Möglichkeiten zum Leichtbau (niedri-

ges Eigengewicht, hohe Steifigkeit, beste Materialausnutzung) zielgerichteter genutzt

werden können, bedarf es ebenfalls einer besseren Anpassung der Strategie. Realisiert wird

dies heute über Konturoptimierungsalgorithmen, die die Oberflächenkontur dem Belastungs-

verlauf angleichen. Die FE-Methode entwickelt sich somit immer mehr zu einem Werkzeug

der Prävention, in dem Bauteile durch Simulation praxistauglich gemacht werden. Dies

erspart Prototypen und aufwändige Nachbesserungen im späteren Nutzungsumfeld.

*)

Anmerkung: Im Jahre 1985 lag die Leistungsfähigkeit eines Micro-VAX-II-Rechnersystems für ca. 1.000

Elemente (| 5.000 FHGs) bei 60 Min. CPU; im Jahre 1999 schaffte der Parallelrechner Silicon

Origin ca. 280.000 Elemente (| 1,2 Mio. FHGs) bei 20 Min. CPU; heute 2003 schaffen PCs

mit (2 GB-RAM) etwa 370.000 Elemente (| 1,5 Mio. FHGs) bei 60 Min. CPU-Zeit.