Литтманн И. Оперативная хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНОЙ СТЕНКЕ И В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

381

5

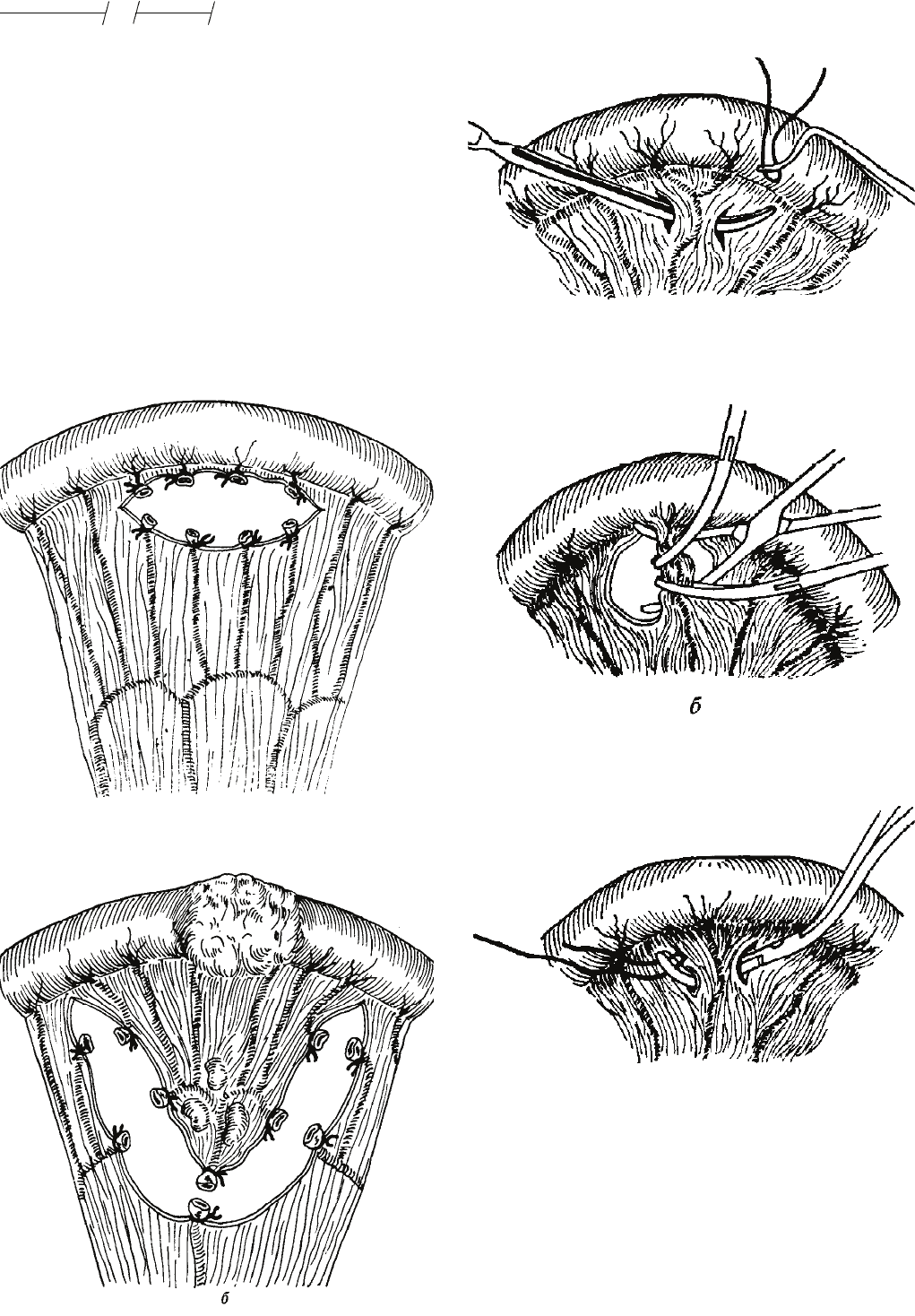

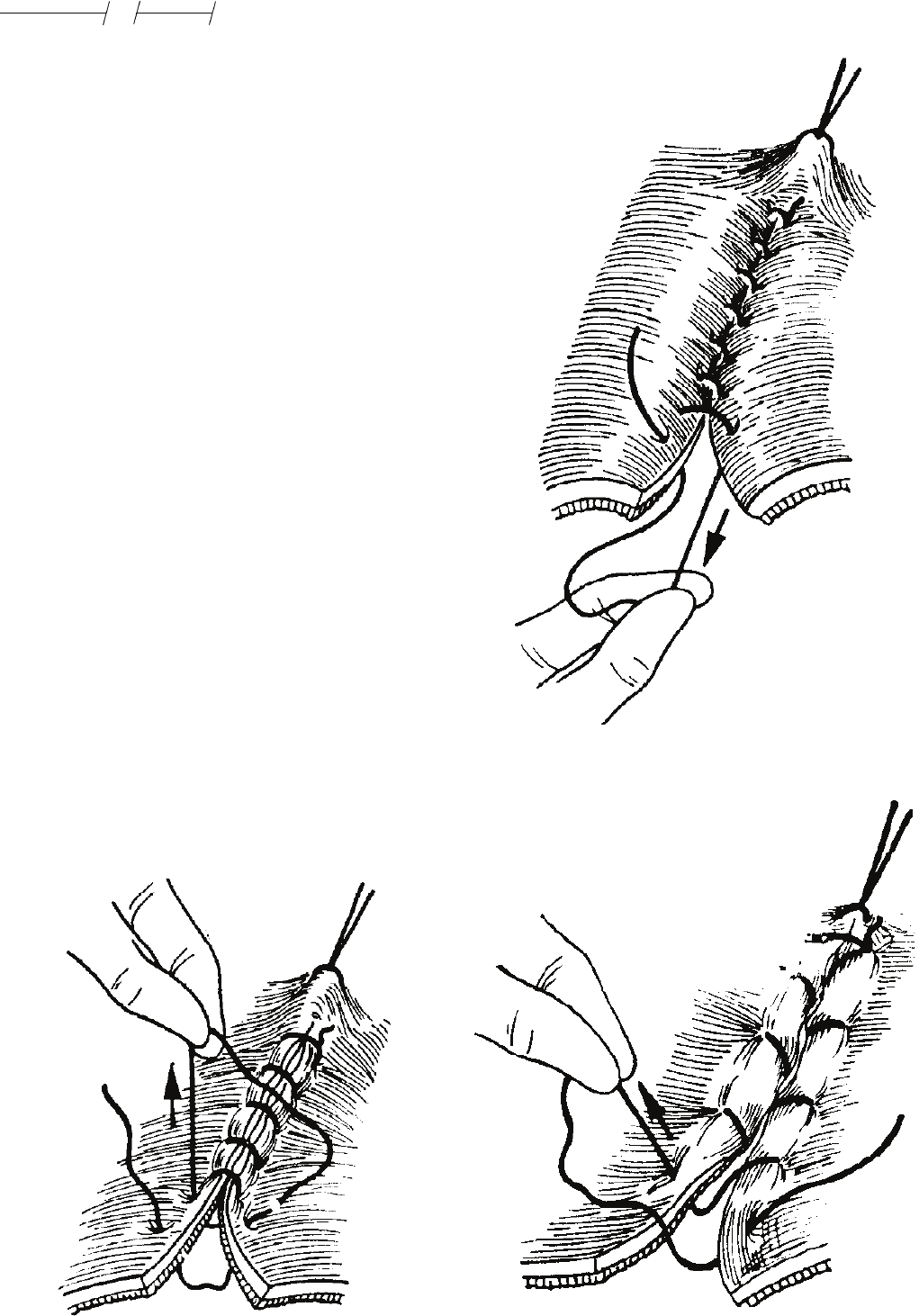

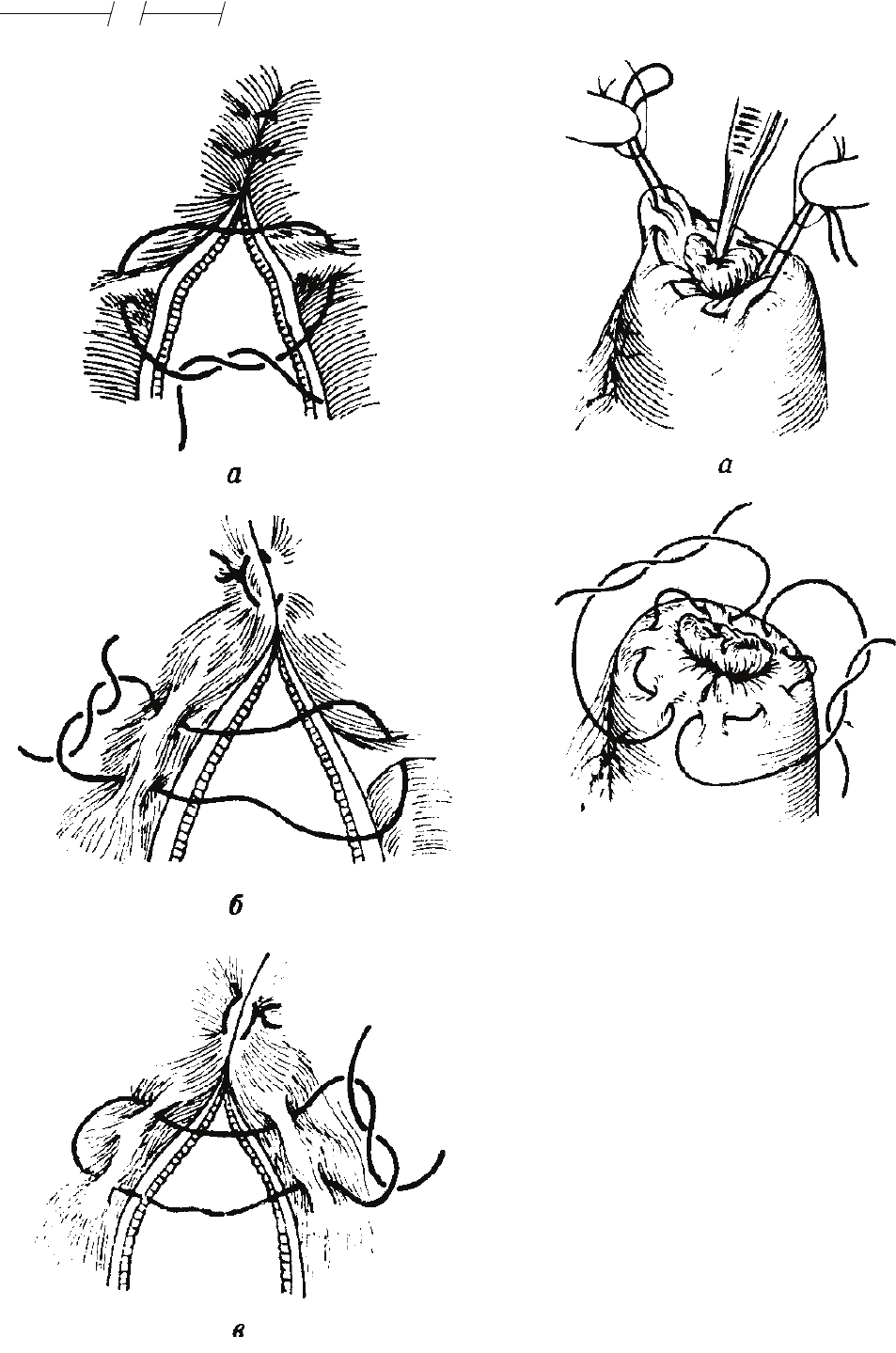

Скелетизация может быть проведена различным

путем. Можно острием зонда Payr проколоть бры-

жейку под проходящим в ней сосудом и подвести под

эту часть брыжейки лежащую в желобке зонда лига-

туру иглой Deschamps. Брыжейку можно проколоть и

сосудистым зажимом, сосуд же в двух местах пере-

жимается, рассекается и перевязывается. И наконец,

брыжейка может быть проколота диссектором, с по-

мощью которого проводятся лигатуры (рис. 5-100).

Какой бы из этих способов ни применяли, всякий

раз нужно изолировать участок брыжейки: тем уже,

чем она толще, и тем шире, чем она тоньше. Пере-

вязку и рассечение брыжейки нужно производить по

заранее намеченной линии, по частям.

Рис. 5-99. Два метода скелетирования кишки: а) вблизи от кишечной

стенки, б) клиновидное — при злокачественной опухоли

Рис. 5-100. Скелетирование кишки: о.) зондом Payr и иглой Deschamps,

б) сосудистыми зажимами и в) диссектором

Просвет кишки вскрывается так, чтобы с брюши-

ной соприкасалось как можно меньшее количество

инфицированного содержимого кишки.

Желудочно-кишечный тракт на всем своем про-

тяжении содержит бактерии, число и вирулентность

которых увеличивается в направлении от кардии к

заднему проходу, как и их патогенность. В 1 грамме

кала содержится 1 миллиард бактерий!

Инфекция брюшины происходит при ее соприкос-

382

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

новении с инфицирующим материалом. Чем интен-

сивнее способность распространения этого материа-

ла, тем меньше времени требуется для возникновения

инфекции (например, в случае перфорации желудка

перитонит развивается в течение 12 часов, а при пер-

форации сигмовидной кишки всего через 2 часа).

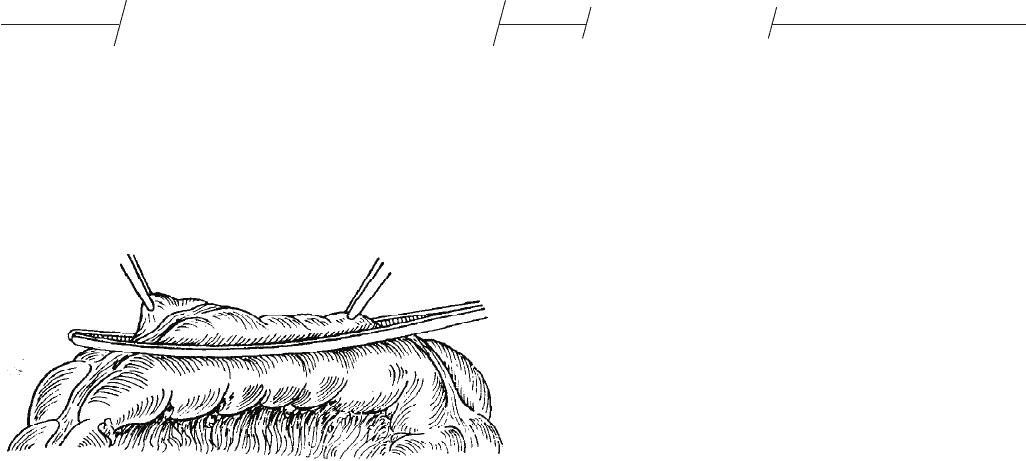

Рис. 5-101. Применение эластичного кишечного жома по продольной

оси кишки

Все операции на желудочно-кишечном тракте со-

пряжены с опасностью инфекции, причем при опера-

циях на желудке эта опасность меньше, а при опера-

циях на толстой кишке — наиболее велика. Обиль-

ной механической очисткой просвет толстой кишки

можно почти полностью освободить от бактерий, в

то время как бактериальная флора застойной кишки

при завороте весьма обильна и вирулентна. Перито-

нит, развивающийся в результате инфекции этими

бактериями, может иметь молниеносное течение.

Еще важнее, чтобы бактериальная инфекция не

попала на рану брюшной стенки, так как такая ин-

фекция, которую брюшина может относительно

легко преодолеть, в лапаротомической ране вызы-

вает тяжелейшее постоперативное нагноение. Эта

цель может быть достигнута благодаря т.н. изоляции

брюшины. Та часть желудочно-кишечного тракта,

где вскрывается просвет, обкладывается марлевыми

салфетками и полосками марли, все это отделяется

тем самым от окружающей брюшины. Концы салфе-

ток захватываются инструментами, чтобы случайно

они не соскользнули в брюшную полость с петлями

кишок и не остались бы затем там после окончания

операции.

Многие хирурги, прежде чем вскрыть просвет

полого органа, накладывают прямые или изогнутые

мягкие зажимы, предупреждая тем самым попадание

содержимого кишки с отдаленного участка в рану.

Мягкие зажимы кишки применяются при отжатии

кишки по ее длине (рис. 5-101) — особенно на толс-

той кишке — или при поперечном отжатии, обычно

на тонкой кишке.

Преимуществом применения мягких зажимов яв-

ляется то, что они надежно закрывают путь кишечно-

му содержимому наружу в рану брюшной полости.

Имеют они и большой недостаток: закрывают про-

светы сосудов, проходящих в стенке желудка или

кишечника. При слабом зажатии они мешают оттоку

венозной крови, вызывая венозный стаз, а при разре-

зах — сильное кровотечение. Если же слишком силь-

но зажать зажимом, кишка становится ишемичной, а

после снятия зажима начнется кровотечение из раны

на кишечной стенке (по линии швов при нало жении

анастомоза), что может привести к постоперативным

осложнениям.

Именно поэтому автор предлагает ограничить

применение мягких кишечных зажимов теми случа-

ями, когда приходится иметь дело с кишкой, пере-

полненно жидким инфицированным содержимым,

например, при кишечной непроходимости. Примене-

ние таких зажимов во всех остальных случаях автор

считает излишним.

Dick и сотр. рассекают желудочно-кишечный

тракт между двумя раздавливающими инструмен-

тами. Этот метод имеет то преимущество, что после

снятия инструментов зажатые слои кишечной стенки

слипаются, и содержимое не просачивается. Сначала

накладывается задний серомускулярный шов. Затем,

разделив кишечные стенки анатомическим пинце-

том, вскрывают просвет и, если нужно, отсасывают

содержимое. Расплющенные инструментом края ки-

шечной стенки не кровоточат. При наложении анас-

томоза размозженные края шириной 3-4 мм прошива-

ются. Примерно через неделю эти края отторгаются

в сторону просвета, тем самым образуется хороший

широкий анастомоз. Этот метод рассечения можно

применять на любом участке желудочно-кишечного

тракта, от пищевода до прямой кишки (Kieninger).

Просвет полых органов желудочно-кишечного

Тракта лучше всего вскрывать диатермическим но-

жом, что, с одной стороны, в результате коагуляции

белков способствует остановке кровотечения, а с

другой — снижает опасность инфекции, поскольку

хотя бы по линии разреза убивает бактерии. Конечно,

за неимением диатермического ножа просвет полого

органа можно вскрыть скальпелем или ножницами.

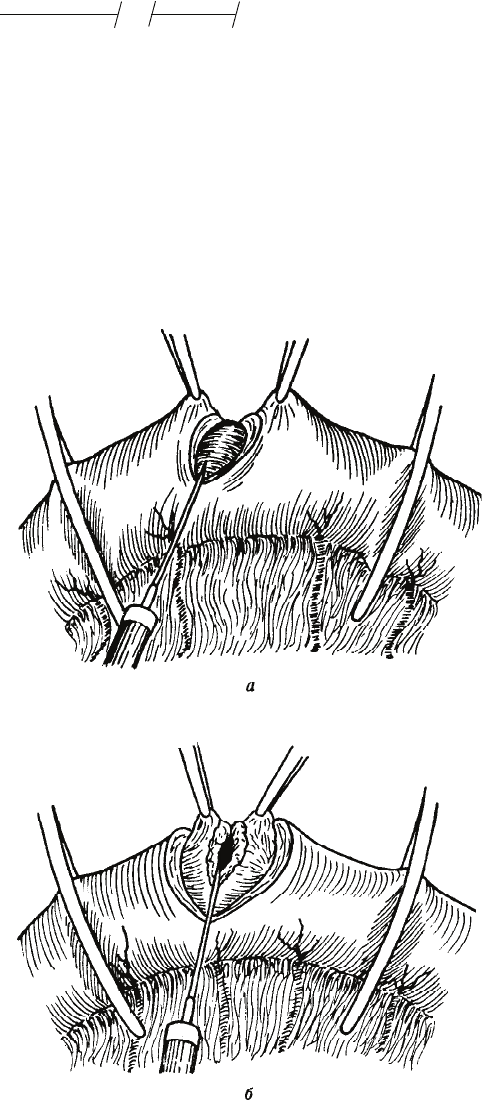

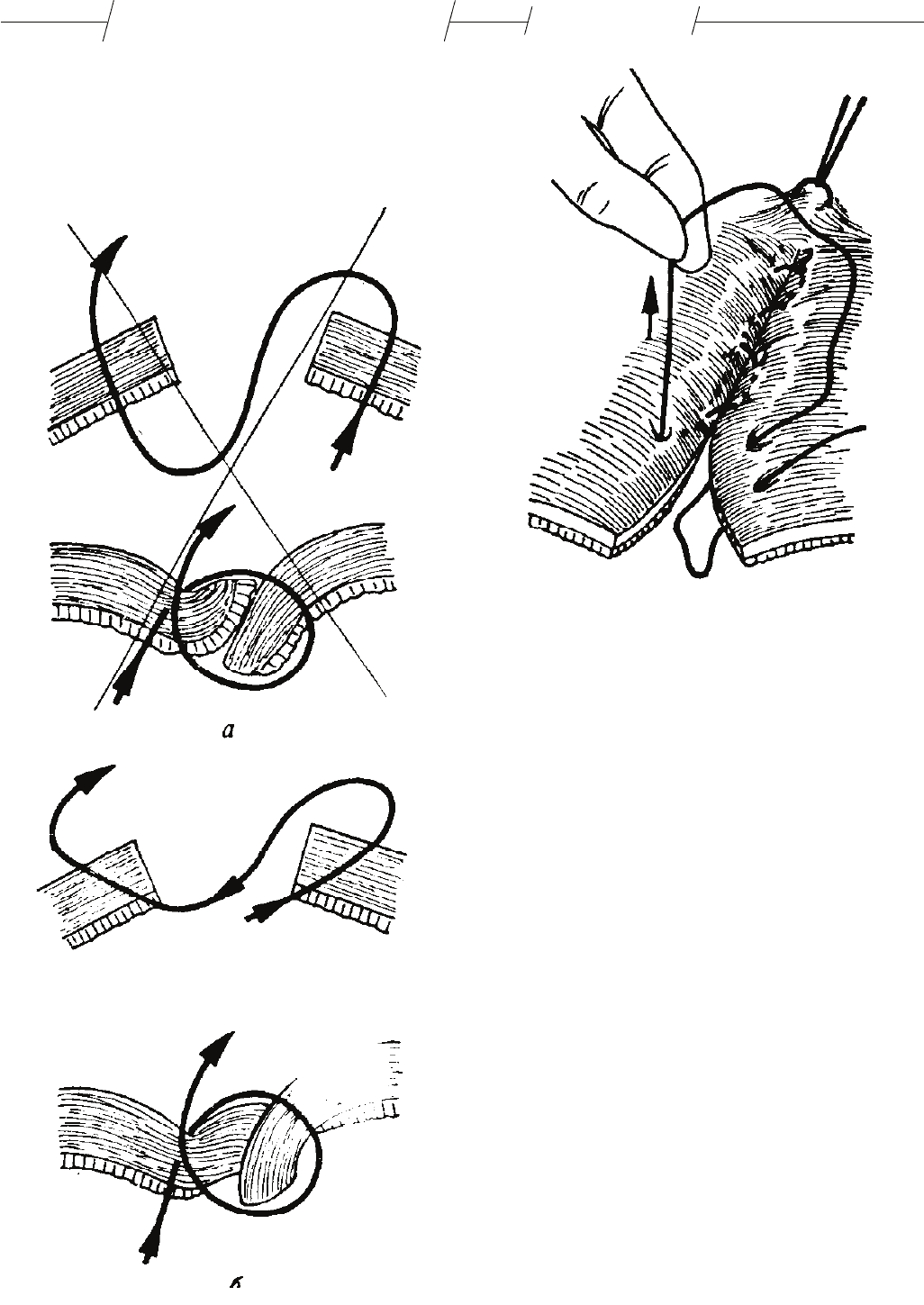

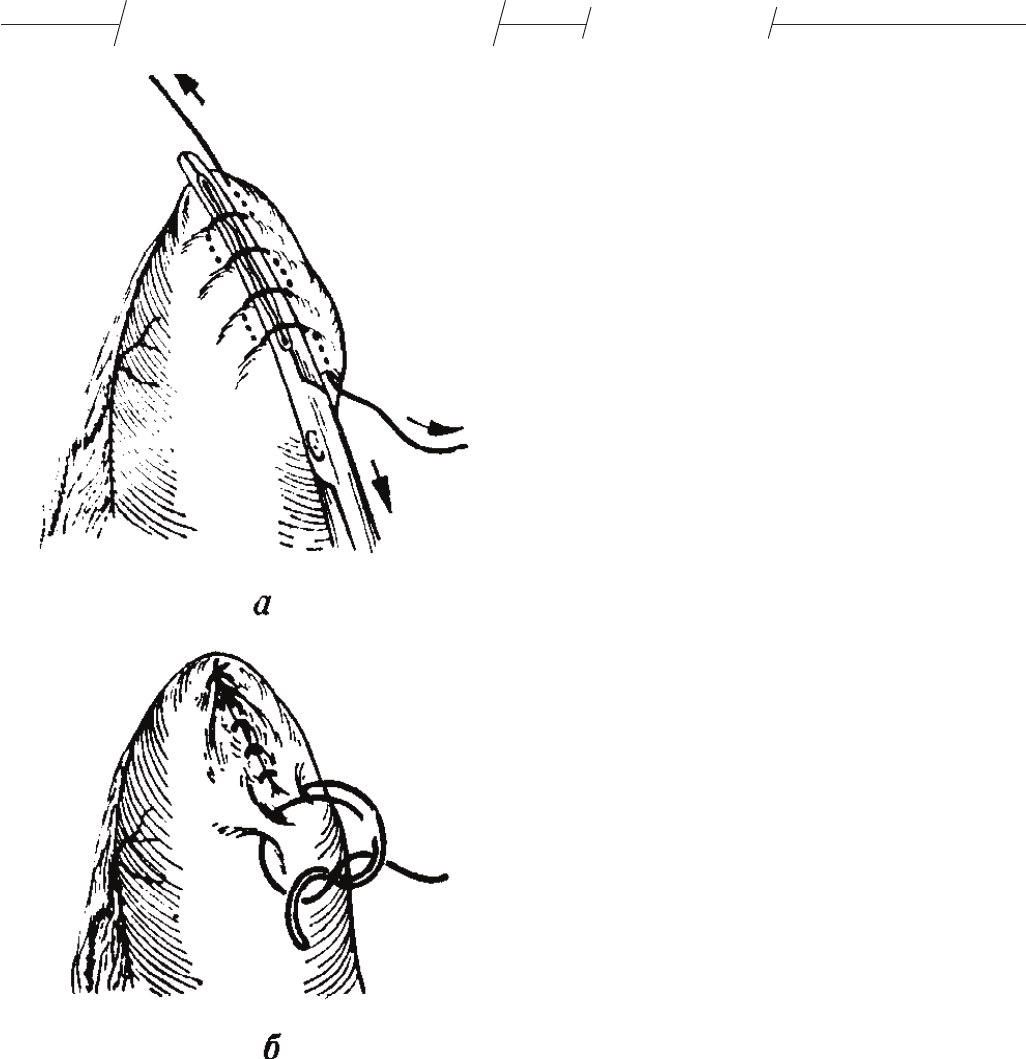

Стенка кишки приподнимается двумя пинцетами,

после чего делается разрез (рис. 5-102, а). Разрезав

серомускулярный слой, ток выключается и диатер-

мическим ножом, использующимся теперь в виде

колющего инструмента, прокалывают слизистую

оболочку. Таким путем можно избежать возможного

взрыва кишечных газов под действием электричес-

кой искры. После отхождения газов слизистая также

разрезается диатермическим ножом (рис. 5-102, б).

После вскрытия просвета отсасывается содержимое

полого органа. Целесообразно использовать для это-

го насос с двумя просветами или с наружным резер-

вуаром, тем самым можно избежать присасывания

слизистой, вследствие чего прекратилось бы его от-

сасывающее действие.

При проведении лишь небольшого разреза мож-

ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНОЙ СТЕНКЕ И В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

383

5

но легко ошибиться: разрезав серомускулярный

слой, часто думают, что вскрыт просвет. Это очень

опасная ошибка, так как при ней трубку вводят

между серо-мускулярным и слизистым слоями (на-

пример, при наложении гастростомы). Чтобы избе-

жать подобной ошибки, после вскрытия просвета

желудка или кишечника следует ввести в него инс-

трумент с тупыми концами и убедиться в правиль-

ности вскрытия просвета.

Рис. 5-102. Вскрытие просвета кишки. Сначала рассекается серозно-

мышечный слой (а), а затем слизистая (б)

При пересечении желудка или кишки между двумя

лигатурами или зажимами нужно подложить предвари-

тельно под линию разреза марлевую салфетку. Неболь-

шое количество содержимого, выходящее при разрезе,

впитается в марлю, после чего салфетку выбрасывают.

Если планируется наложение анастомоза, реко-

мендуется произвести разрез диатермическим но-

жом, — на желудке, но также целесообразно это де-

лать и на кишечнике — следующим образом: сначала

производится циркулярный разрез серомускулярного

слоя. Слизистая оболочка, имеющая более рыхлую

структуру, при этом растягивается. Хорошо видимые

субмукозные сосуды по серомускулярному краю за-

жимаются москитными зажимами и перевязываются.

Слизистая сначала прокалывается между лигатурами,

а затем циркулярно перерезается. Таким путем оста-

навливают кровотечение и удаляют выступающие из-

лишние участки слизистой.

Наложение швов, закрытие просвета

при операциях

на желудочно-кишечном тракте

При операциях на желудочно-кишечном тракте ис-

пользуются два основных типа швов: швы по Lembert

и сквозные швы через все слои. Целью шва по Lembert

является плотное соприкосновение и быстрое склеи-

вание серозы. Он защищает брюшину от возможного

развития перитонита, но не может предохранить от

кровотечения и сужения просвета (стенозирования).

Наиболее обильна сосудистая сеть в субмукозном

слое желудочно-кишечного тракта. Когда рассекается

стенка желудка или кишечника, возникает обильное

кровотечение, которое может быть остановлено или

путем перевязки сосудов или же путем наложения

частых сквозных швов, которыми слизистая сшива-

ется серомускулярным слоем. Этой цели служат уже

названные выше сквозные швы.

Часто целью операций на желудочно-кишечном

тракте является наложение анастомоза, создание сооб-

щения между двумя его отрезками. Если бы при этом

применяли только швы по Lembert, то края слизистой,

провисающие в просвет, сморщивались бы, и в резуль-

тате наступало бы сужение анастомоза. Сужение за

счет рубцевания можно предупредить циркулярным

подшиванием слизистой к серомускулярному слою.

Отсюда и целесообразность, но не безусловная необхо-

димость, сквозного шва, проходящего через все слои.

Такой шов получил название сквозного шва Albert.

С именем Czerny связана разработка техники нало-

жения шва (1877), которая применяется в желудочно-

кишечной хирургии и по сей день.

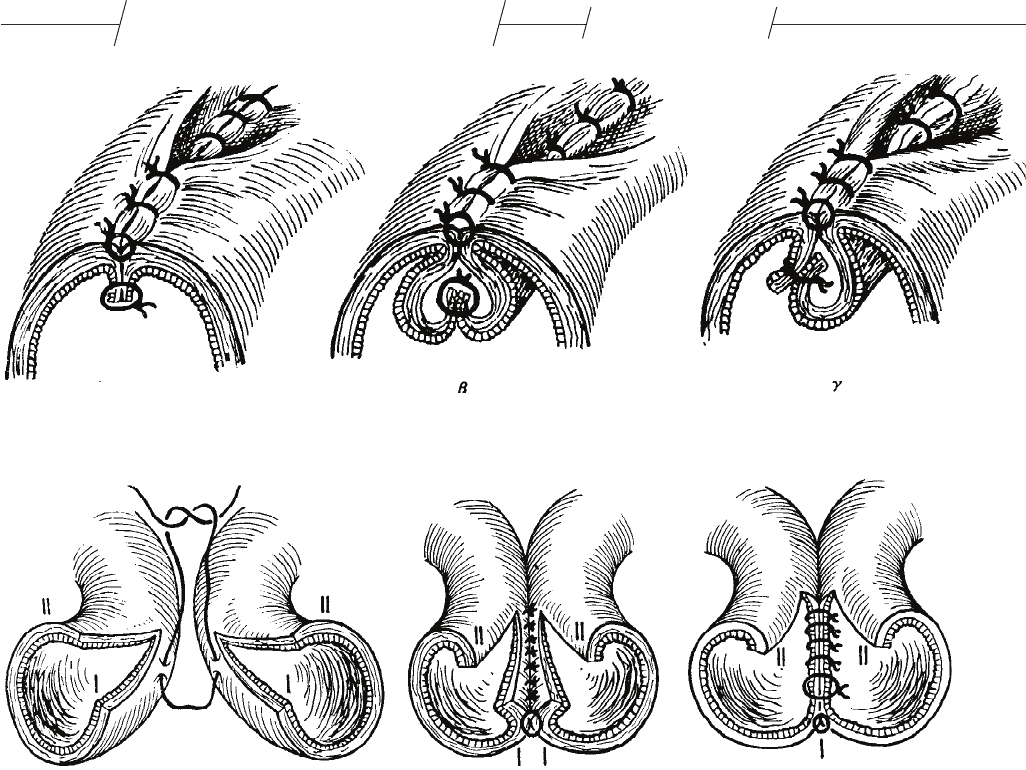

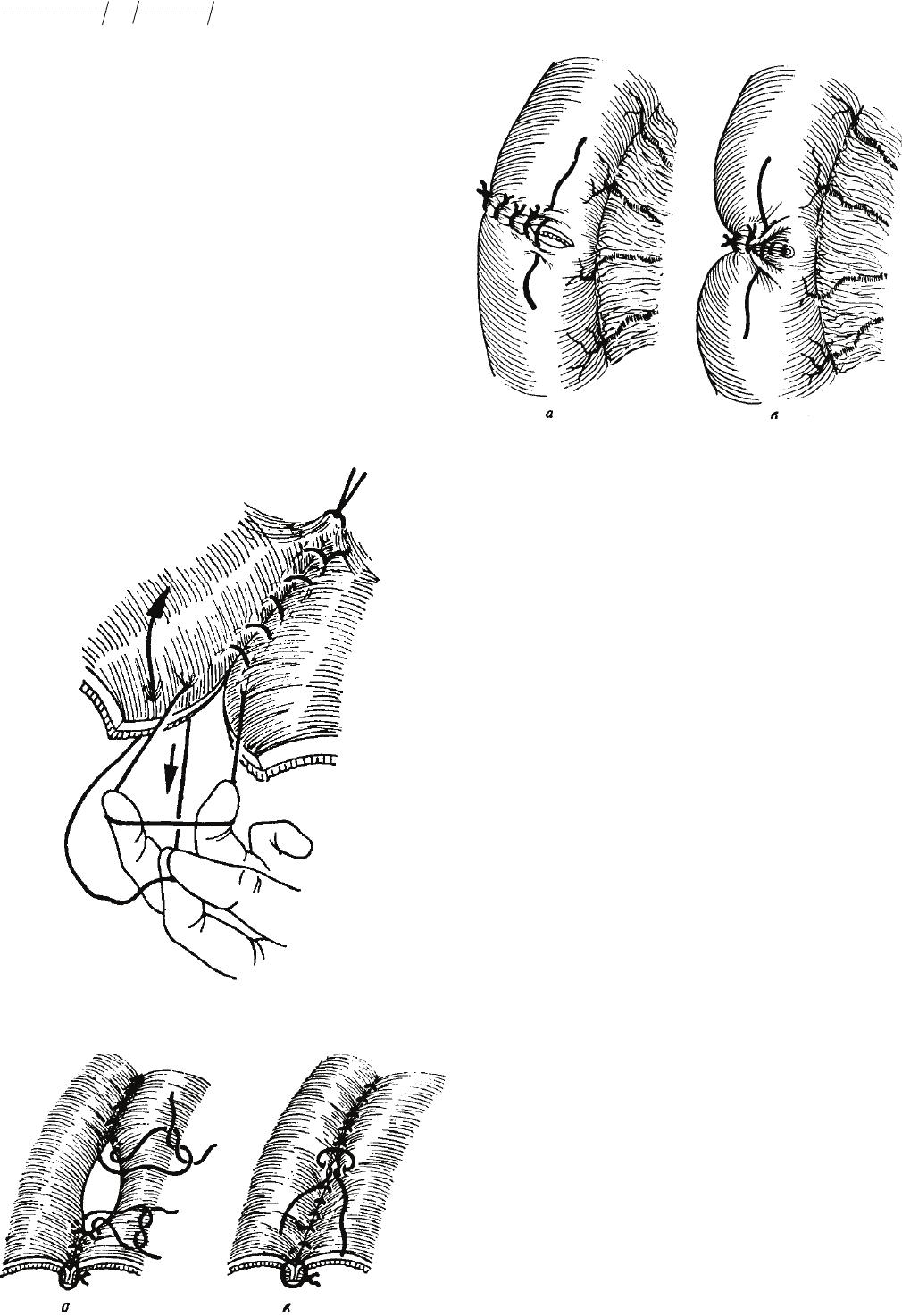

Сквозной шов по • Albert

серо-серозный шов + двухрядный шов по •

Lembert

Эти два способа наложения швов могут быть по-

разному скомбинированы друг с другом, как показа-

но на рис. 5-103. Эти швы могут быть узловатыми и

непрерывными, что дает еще много возможностей

для различных их комбинаций. Хирурги различных

стран разработали множество различных методов

сшивания, из них мы приводим лишь те, которые оп-

равдали себя на практике.

На рис. 5-103 показано, что наиболее целесообразен

х-шов: при нем полностью останавливается кровотече-

ние, не возникает сужения просвета и инфекции раны.

384

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

р-шов создает сложную картину. Между двумя рядами

швов возникает инфицированная раневая полость, в ко-

торую провисают края слизистой. Накапливающееся в

закрытой полости инфицированное содержимое не на-

ходит выхода к просвету кишки, что при напряжении ее

стенок может нарушить и целостность серо-серозных

швов. Подобная картина возникает и при шве типа у.

При закрытии какого-либо отверстия в желу-

дочно-кишечном тракте проще наложить Ц-шов,

идеальный двухрядный «-шов требует выполнения

определенных приемов, при его наложении прихо-

дится завязывать нити в просвете по мере его посте-

пенного закрытия.

Иное положение, когда накладывается анастомоз

между двумя отрезками желудочно-кишечного трак-

та (рис. 5-104). В таких случаях легко наложить иде-

альный двухрядный л-шов со стороны просвета на

задней стенке (обозначен 1). При наложении же шва

на передней стенке (обозначен II) возникают те же

проблемы, что описывались при изложении закрытия

простого отверстия.

После этих общих теоретических сведений перей-

дем к вопросам практического применения различ-

ных способов техники наложения швов, к их преиму-

ществам и недостаткам.

Закрытие просветов

Первый ряд швов (по Albert)

Закрытие просвета перевязыванием. Пере-

вязка не является швом, но может выполнять функ-

цию сквозного шва. При закрытии конечного просве-

та кишки мы часто на участке в 23 см скелетируем

кишечную трубку, в двух точках, отстоящих друг от

друга примерно на 2 см, перевязываем и рассекаем

ее. Лигатуру заменяет в этом случае ряд сквозных

швов, край раны не кровоточит, кишечное содержи-

мое не выделяется. Какой бы тип серозных швов мы

не применяли после перевязки, возникает шов типа р.

В целях опорожнения содержимого инфицированной

полости лучше перевязывать кишку рассасывающим-

ся кетгутом, так как при применении нерассасываю-

щегося материала может возникнуть абсцесс культи.

Закрытие просвета сквозным швом. При за-

крытии большого просвета перевязывание применять

нельзя. В таких случаях накладываются швы. Сквозной

шов, как правило, является непрерывным, так как такой

шов можно наложить быстрее и он лучше способствует

остановке кровотечения. Недостатком его является то,

что при нем возникают складки стенки кишки и может

возникнуть сужение. Узловатые сквозные швы приме-

Рис. 5-103. Техника наложения швов на желудочно-кишечный тракт. Сквозные и серо-серозные швы можно накладывать в принципе в различных

комбинациях (b, у)

а б

Рис. 5-104.

При образовании анастомоза различают заднюю (1) и переднюю (II) его стенки. На задней стенке накладывают двухрядный се-шов:

первый серо-серозный шов (а), задний ряд серо-серозных швов (б) и задний ряд сквозных швов (в)

ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНОЙ СТЕНКЕ И В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

385

5

няются лишь в исключительных случаях, когда особен-

но важно, чтобы не было даже малейшего сужения.

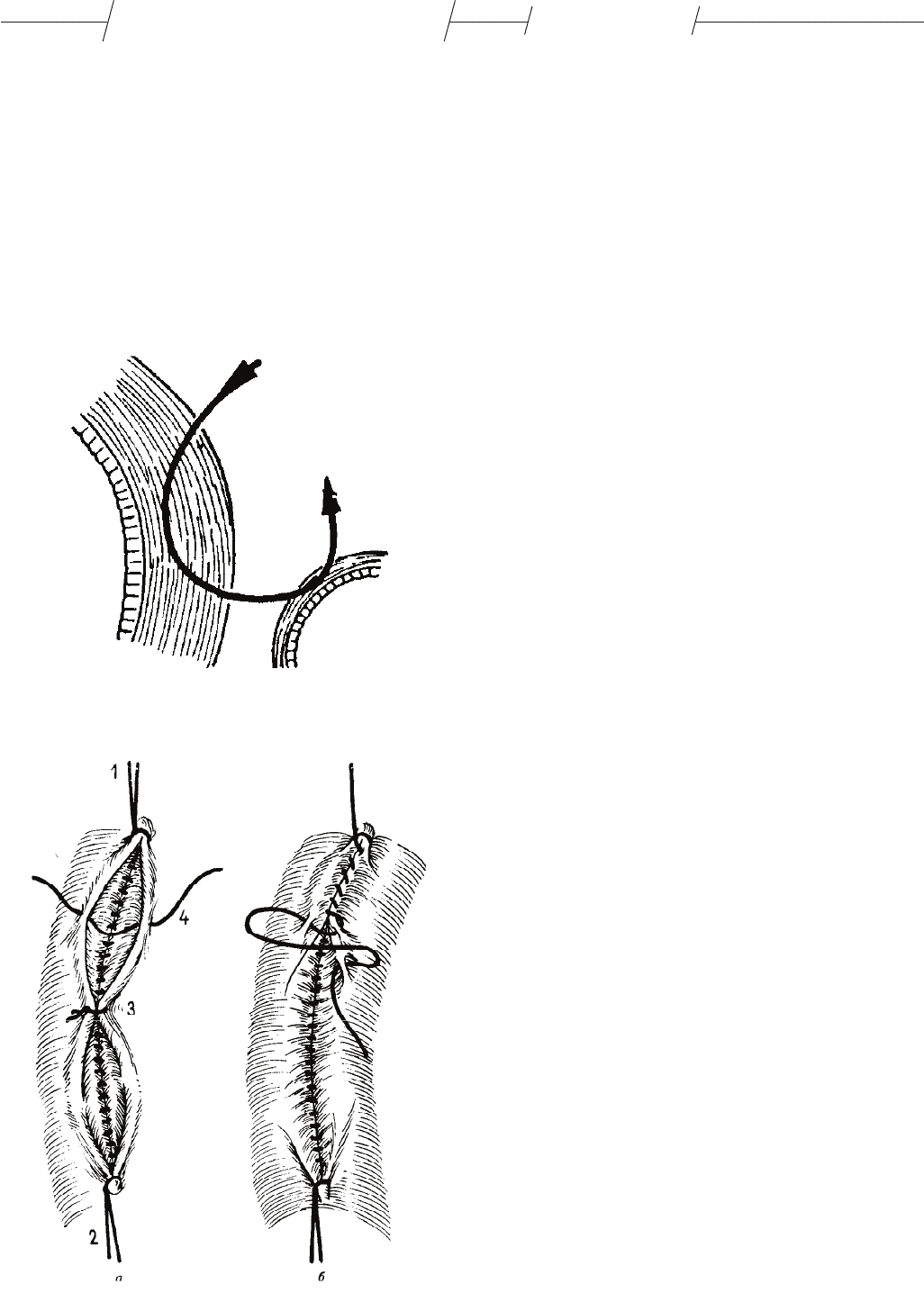

Скорняжный шов (простой непрерывный шов со

стягиванием нити снаружи). При наложении этого

шва после прошивания одного из углов разреза через

все слои концы длинной нити завязывают, после чего

другим длинным концом нити накладывают непре-

рывный шов. Отдельные стежки выполняются так:

слой серозной-слизистой с одной стороны, слой

слизистой серозы с другой стороны, — стежок за-

тягивается (рис. 5-105).

При таком шве слизистые поверхности прилегают

друг к другу, двойной край слизистой выворачивает-

ся. После наложения второго ряда швов серо-серо-

зных — возникает шов типа Ц, простой, но не рацио-

нальный, а потому его обычно и не применяют.

Шов по Mikulicz (простой непрерывный шов с

натягиванием нити изнутри). По технике наложения

этот шов, собственно, и не отличается от скорняжно-

го шва, это простой непрерывный шов, только затя-

гивание нити происходит иначе. Отдельные стежки

накладываются так: прошивается слизистая сероза

с одной стороны и сероза слизистая с другой сторо-

ны, — нить затягивается (рис. 5-106).

Следовательно, нить затягивается со стороны

просвета, край слизистой вворачивается, серозный

слой прилегает к серозному, возникает шов типа

ос. Приближаясь к концу отверстия, просвет стано-

вится все меньше и меньше, нить уже невозможно

затянуть со стороны просвета. А потому этот ряд

швов завершается прошиваем серозы со стороны

просвета, затягиванием и завязыванием нити сна-

ружи. Шов по Mikulicz прост и надежен, мы очень

часто применяем его.

Рис. 5-105. Скорняжный шов: простой непрерывный шов при этом

нить стягивается изнутри

Рис. 5-106. Шов по Mikillicz: непрерывный простой шов при котором

пить стягивается изнутри

Рис. 5-107. Шов по Schmieden: переменный непрерывный шов (изнутри

наружу, изнутри наружу), нить стягивается снаружи

386

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Шов по Schmieden (непрерывный переменный

шов с затягиванием нити снаружи). Простой непре-

рывный шов, отдельные стежки выполняются так:

с обоих краев разреза прошивается слизистая -се-

роза, — нить затягивается снаружи (рис. 5-107.)

Рис. 108. Шов по Schmieden: как правило, создается гамма-шов (а), но

слизистая хорошо заворачивается внутрь, если захватывать ее в неболь-

шом количестве (б)

Рис. 5-109. Шов по Pribram: непрерывный матрацный шов с затягива-

нием нити снаружи

При таком ведении нити возникает шов типа •у,

слизистая прилегает к серозе. Если же прошить сли-

зистую недалеко от ее края, косо прокалывая кишеч-

ную стенку и выводя иглу через серозу вдали от края

раны, то слизистый край хорошо вворачивается (рис.

5-108). Шов по Schmieden из-за простоты его выпол-

нения часто применяют многие хирурги.

Шов no Pribram (непрерывный матрацный шов с

затягиванием нити снаружи). Ход отдельных стежков

при этом шве таков:

сероза— слизистая— слизистая— сероза с одной

стороны нить затягивается,

сероза—слизистая— слизистая— сероза с другой

стороны— нить затягивается (рис. 5-109).

При таком ведении нити возникает шов типа ос,

серозная поверхность прилегает к серозной поверх-

ности. Недостатком такого шва является то, что он

хуже останавливает кровотечение, чем, например,

шов по Mikulicz.

Шов по Connell (непрерывный матрацный шов с на-

тяжением нити изнутри). Этот шов накладывается так:

одну сторону разреза прошивают со стороны

слизистой, а другую — со стороны серозы, — нитку

затягивают и снова прошивают на той же сторо-

не со стороны слизистой, после чего возвращаются

на ту сторону, где был первый вкол иглы, и проши-

вают со стороны серозы, — нить затягивается

(рис. 5-110).

При таком проведении нити возникает шов типа

ае, при котором хорошо вворачиваются края слизис-

ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНОЙ СТЕНКЕ И В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

387

5

той. При шве по Connell нить ведется так же, как при

шве по Pribram, только нить затягивается в ином мес-

те. Шов по Connell относится к шву по Pribram, как

шов по Mikulicz к скорняжному шву.

Погружной узловатый шов получил распростра-

нение особенно в последние годы; ход отдельных

стежков этого шва следующий: слизистая—сероза с

одной стороны, сероза— слизистая с другой сторо-

ны — нить завязывается в просвете.

Эти швы накладываются с двух концов отверстия

в направлении к его средине, пока отверстие не ста-

нет настолько малым, что завязать уже нити изнутри,

в просвете становится невозможно. Это крошечное

отверстие закрывается затем 1-2 швами, узлы кото-

рых завязываются снаружи, причем следят за тем,

чтобы слизистая по-прежнему хорошо погружалась

(рис. 5-111).

Рис. 5-110. Шов по Connell: непрерывный матрацный шов с затягива-

нием нити изнутри

Рис. 5-111. Погружной узловатый шов (а—б)

Рис. 5-112. Ушивание бокового отверстия в кишке. Однорядный (серо-

серозный) шов не сужает просвета (а), двухрядный же может сузить его (б)

Сквозной погружной узловой шов при операциях

на желудочно-кишечном тракте хорошо оправдал себя

и как однорядный шов (без серозного ряда швов) при

наложении его проволокой или синтетической нитью.

Незакрученный монолитный шовный материал не впи-

тывает инфицированное содержимое в направлении от

слизистой к серозе. Такой однорядный шов монофиль-

ным материалом в таком месте, как, например, пищевод

или толстая кишка, абсолютно надежен (см. стр. 403).

Закрытие просвета сшивающими аппара-

тами. Концевое отверстие на желудке или кишечни-

ке вместо зашивания или перевязывания можно так-

же закрыть металлическими скрепками с помощью

сшивающего аппарата. Таковы венгерский аппарат

Petz или советский сшивающий аппарат УКЛ (см.

стр. 410). В таком случае после наложения серо-се-

розных швов всегда возникает шов типа ft. Если при

обычной перевязке остается большая культя в ин-

фицированной полости, то при сшивании металли-

ческими скрепками аппарат сдавливает и истончает

кишечную стенку, культя остается тонкая и короткая,

таким образом после наложения серо-серозных швов

инфицированная полость будет значительно меньше.

Закрытие просвета серо-серозными шва-

ми.

Иногда сквозного шва можно вообще не при-

менять, а закрыть просвет кишки только «вторым»

рядом швов — серо-серозными швами. Это целесо-

образно в тех случаях, когда закрывается отверстие

на участке с тонкой кишечной стенкой (например, на

двенадцатиперстной кишке), где не приходится опа-

саться послеоперационного кровотечения.

Однорядный серо-серозный шов меньше сужает

просвет кишки, чем двухрядный (рис. 5-112). Конец

кишечной петли (например, культя двенадцатиперс-

тной кишки) также может быть ушит однорядным

серо-серозным швом: кишка пережимается в попе-

388

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

речном направлении инструментом под местом ее

рассечения. Зажим замещает первый ряд швов до тех

пор, пока не будет наложен серо-серозный шов.

Однорядный серо-серозный шов часто применя-

ется при операциях по поводу аномалий развития же-

лудочно-кишечного тракта у новорожденных, так как

в случае наложения двухрядных швов малый просвет

оказался бы полностью закрытым погруженным в

него значительным количеством тканей.

Второй ряд швов (по Lembert)

Рис. 5-113. Шов no Lembert (серо-серозный, серомускулярный): более

толстая стенка желудка захватывается глубже, чем более тонкая стенка

кишки

Рис. 5-114. Простые узловатые серо-серозные швы (цифрами обозна-

чен порядок наложения швов), п) Серо-серозный шов накладывается так,

что линия разреза каждым новым стежком делится пополам; б) простой

непрерывный серо-серозный шов

При наложении ряда серо-серозных швов нет

такого выбора вариантов, как при наложении сквоз-

ного шва. При наложении швов следует учитывать

прежде всего толщину стенки, так, например, на

желудке с более толстой стенкой вкол должен быть

более глубоким, чем на толстой кишке с тонкой

стенкой. В то же время чем толще (глубже) шов, тем

и шире должен он быть (рис. 5-113). Для нахожде-

ния же нужных пропорций необходим соответству-

ющий опыт.

Простой узловатый шов. Сквозной ряд швов пог-

ружается простым узловатым серо-серозным швом.

При закрытии более длинного разреза кишки прежде

всего накладывается по одному узловатому серо-се-

розному шву на края разреза кишки. Нити захватыва-

ются инструментами и с их помощью растягивается

кишка. Третий стежок выполняется точно в средине

разреза кишки, а последующие — опять же в сре-

дине отрезков, образующихся между предыдущими

(рис. 5-114).

Матрацный узловатый шов. Преимуществом это-

го шва, по сравнению с простым узловатым швом,

является то, что при меньшем натяжении можно,

достичь более тесного прилегания серозных поверх-

ностей. Недостаток его состоит в том, что он сужает

разрез кишки, однако в такой небольшой мере, что

это не имеет практического значения.

Известны различные формы матрацных узлова-

тых серо-серозных швов. Наиболее часто применяе-

мые типы их приведены на рис. 5-115. Многие отда-

ют преимущество шву по Halsted.

Простой непрерывный шов. В качестве второго

ряда швов этот шов особенно целесообразно приме-

нять при ушивании боковых отверстий.

Начиная от одного края разреза кишки, продвига-

ются к другому его концу непрерывным швом (рис.

5-114). После каждого стежка ассистент натягивает

нить. Непрерывный шов несколько суживает (укора-

чивает) рану, но при закрытии боковых отверстий это

не имеет практического значения. Это наиболее час-

то применяемый вид серо-серозных швов.

Кисетный и полукисетный непрерывный шов.

Кисетный шов, по сути, представляет собой непре-

рывный шов, наложенный циркулярно, по окруж-

ности. Это прекрасный способ погружения неболь-

шой культи. Особенно целесообразно его примене-

ние при закрытии концевого отверстия на тонкой

кишке или при погружении культи червеобразного

отростка при аппендэктомии. Накладывается ки-

сетный шов, затем анатомическим пинцетом погру-

жается под него стенка культи, между тем другой

рукой затягиваются конечные нити серо-серозного

шва (рис. 5-116, а). Культю большего размера пог-

ружают обычно двумя полукисетными швами (рис.

5-166; А. А. Русанов).

ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНОЙ СТЕНКЕ И В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

389

5

Рис. 5-115. Матрацные узловатые серо-серозные швы: а) простые, б)

по Could, в) по Holsted

б

Рис. 5-116. Кисетный (а) и полукисетный (б) швы

Z-образный шов. Этот вид шва походит на ки-

сетный шов, применяют его в тех же случаях, что и

кисетный. При завязывании «Z»-образного шва не-

большая культя легко погружается (см. рис. 5-281 на

стр. 518).

Непрерывный шов по Cashing. Этот вид серо-серо-

зного шва применяется в тех случаях, когда сквозной

шов вообще не был наложен (см. стр. 401).

Конец кишки захватывается узким инструментом,

шов накладывается параллельно разрезу и браншам

этого инструмента (рис. 5-117, а). Отдельные стежки

не стягиваются, чтобы можно было несколько при-

открыть бранши инструмента. Когда шов на всем

протяжении разреза закончен, ассистент открывает и

снимает бранши инструмента, хирург же в тот же мо-

мент затягивает нити в противоположном друг другу

направлении. Края раны хорошо погружаются, серо-

зные поверхности прилегают друг к другу.

390

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Рис. 5-117. Шов по Cashing: непрерывный матрацный серо-серозный

шов. а) Наложение шва, б) завязывание нитки

После этого оба конца нитей вдеваются отдельно

в иглы и ими накладывается еще один серо-серо-

зный шов, чтобы связать концы нитей друг с другом

(рис. 5-176).

Однорядный шов

Спустя немногим более 100 лет после появления

двухрядного шва по Czerny в последние 1 2 десятиле-

тия во всем мире хирурги делают все новые и новые

попытки обойтись однорядных швом на всем протяже-

нии желудочно-кишечного тракта. Как правило, при-

меняют такой узловатый шов, при котором отдельные

стежки с одной стороны направлены от просвета к се-

розе, а с другой стороны — от серозы в сторону просве-

та, завязываются швы в просвете. Отдельные хирурги

захватывают в такой шов слизистую по обеим сторонам

кишечной стенки (чрезмукозный сквозной шов), другие

же оставляют слизистую, захватывая швом только се-

ромускулярный слой (экстрамукозный сквозной шов).

При циркулярном шве в ходе наложения анасто-

моза последние 1-2 стежка невозможно завязать в

просвете, приходится завязывать нити со стороны

серозы, причем узел рекомендуется погрузить 1-2 ти-

пичными серо-серозными швами.

Полученный шов, по сути, является швом по

Albert. Однако при оригинальном шве по Albert узел

должен быть расположен через серозу, в то время

как при сквозном шве узел находится в просвете (по

сути, это будет шов по Mikulicz, но название в данном

случае не имеет значения).

Автор этой главы и его сотрудники в последние

5-6 лет по всему протяжению желудочно-кишечного

тракта предпочитают применять и применяют одно-

рядный узловатый сквозной ряд швов с завязывани-

ем узлов в просвете, который накладывается атрав-

матичной иглой монофильной проволокой толщиной

3/0. Отдельные стежки могут быть как чрезмукозны-

ми, так и экстрамукозными. Монофильная проволока

имеет много преимуществ:

она очень прочная, и потому можно шить

•

очень тонкой проволокой,

поскольку проволока монофильна, а не скру-

•

чена из нескольких нитей, то она не проводит

инфицированное содержимое к серозе,

она абсолютно безвредна для человеческого

•

организма и не вызывает в окружающих тка-

нях никаких воспалительных реакций,

два правильно наложенных узла прочно удер-•

живают сшитые ткани, в то время как при

использовании синтетической монофильной

нити необходимо до 5-6 узлов.

Однорядный узловатый шов такой проволокой поз-

волил нам достигнуть очень хороших результатов при

операциях не только на желудке, тонкой и толстой киш-

ках, но и на пищеводе, откуда и была заимствована идея

этого шва (см. стр. 194). Прочность швов на кишке со-

храняется даже в тех случаях, когда наступает стериль-

ное расхождение или нагноение раны брюшной стенки

и ряд проволочного шва на кишке становится видным.

Однорядный узловатый шов монофильным шовным

материалом (будь-то проволока или иной материал) яв-

ляется одним из весьма значительных достижений в же-

лудочно-кишечной хирургии последнего десятилетия.

Какой бы шов ни применялся, успех зависит не от

того, во сколько рядов его накладывают, а от соблю-

дения двух основных правил:

сшивать можно только ткани с безупречным

1.

кровоснабжением, и