Литтманн И. Оперативная хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

821

8

5. Раненая конечность после хирургической об-

работки раны обычно иммобилизуется гипсовой

шиной.

Дренирование с отсасыванием и с промыванием

При лечении травматических или оперативных ран

в настоящее время для отведения раневого секрета

распространено дренирование с отсасыванием. Это

дренирование производят для того, чтобы предотвра-

тить накопление сгустков крови лимфы или сукрови-

цы в тканях, что может причинять боли и вызывать

осложнения. Техника накладывания отсасывающего

дренажа приведена на риг. 8-1.

Дренирование с промыванием получило распро-

странение по предложению Willeneggeir. Рана при

этом прополаскивается через закрытую систему рин-

геровским раствором с прибавлением антибиотика

или без этого, и одновременно промывная жидкость

удаляется отсасыванием через дренаж. Отсасываю-

щее дренирование с промыванием показано при ин-

фицированных ранах, так как оно создаст благопри-

ятные предпосылки для заживления (рис. 8-2).

Ампутация конечностей

Показания к проведению ампутации

Показания для удаления конечности абсолютны,

если это, по современному положению хирургии яв-

ляется единственной возможностью спасения жизни

больного. Если врач после совместного обсуждения

с больным решает вопрос, что выгоднее для этого

больною: сохранение пораженной и деформирован-

ной конечности или ее удаление, то показания лишь

относительны. Проводимая по относительным по-

казаниям ампутация конечности требует от хирурга

не только большого навыка, но и организаторских

способностей, психологической и социологической

чуткости.

Нижеприведенные показания к ампутации в со-

ответствии со степенью патологического процесса

или повреждения могут быть абсолютными или от-

носительными. Удаление конечности может стать не-

обходимым:

1) при гангрене,

2) при тяжелой, и прежде всею анаэробной инфек-

ции,

3) при наличии злокачественной опухоли,

4) при тяжелом повреждении с разрушением отде-

льных частей конечности (в том числе и ожоге).

5) при неустранимых дефектах в результате рож-

денных аномалий, приобретенных заболеваний или

повреждений.

К хорошей культе предъявляются следующие тре-

бования: культя должна быть такой, чтобы пациент с

протезом или без нею сохранял — in) возможности —

функции оставшихся частей конечности. Культя вер-

хней конечности, наряду с безупречной активностью,

должна обладать и хорошей кожной чувствительнос-

тью. На нижних конечностях степень подвижности

важна меньше, чем оптимальная длина культи. При

этом нужно уделять особое внимание покрову мяг-

ких тканей, так как это играет существенную роль в

отношении возможности нагружать культю.

Только культя с хорошим кровоснабжением га-

рантирует хорошую функцию. Ни на нижней, ни на

верхней конечности не пригодна рубцово изменен-

ная культя с изъязвлениями от пролежня. Большие

неприятности причиняет и чувствительная рубцовая

кожа, натягивающаяся на костной культе. Поэтому,

особенно на нижней конечности, следует формиро-

вать иногда более короткую, по зато хорошо снабжен-

ную кровью и мягкими тканями опорную культю. На

верхней конечности достаточно и меньшее покрытие

кости мягкими тканями. Здесь легче получить необ-

ходимые участки, которые могли бы быть покрыты

интактной кожей. Очень важно раннее восстановле-

ние активного движения культи.

Общие вопросы

проведения ампутации

Анестезия

Ампутации, как правило, производятся под инту-

бационным наркозом. Исключением являются только

операции на кисти.

Пережатие сосудов и обескровливание

Пели это позволяет уровень ампутации, то как на

верхних, так и на нижних конечностях производится

пневматическое сжимание сосудов и обескровлива-

ние тканей. Это обескровливание противопоказано

при ампутациях, проводимых но поводу инфекции,

гангрены или воспалительных заболеваний.

Выбор разреза

Ампутация может быть произведена по «одно-

фазному» или по «многофазному» способу. В первом

случае все ткани пересекаются в одной плоскости

(гильотинный способ). Понятно, что при таком спо-

собе не получается хорошая культя. Смор щивание

мягких тканей приводит к образованию конусообраз-

ной культи. Ее вершиной является покрытая рубцами

кость. Метод имеет и свои преимущества: операция

производится быстро, и возникает лишенная кар-

манов рана, из которой может свободно отделяться

раневой секрет. Применение этого способа является

822

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

обычно вынужденным, когда по какой-либо причине

не может быть использован более приемлемый спо-

соб ампутации (например, на войне, при значитель-

ном разрушении конечности и при тяжелых инфек-

циях, когда из-за инфицированных лимфатических

путей невозможно наложение швов).

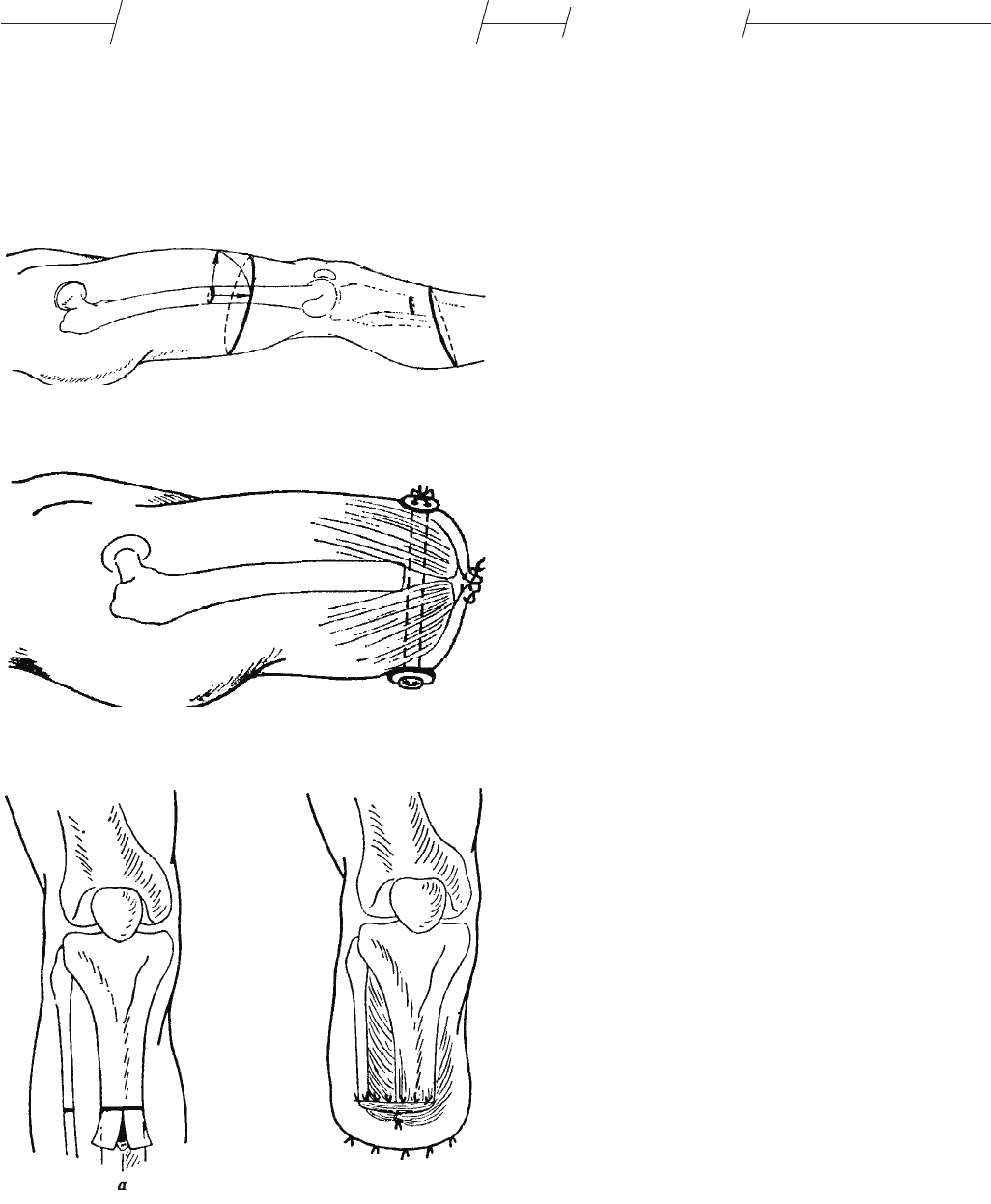

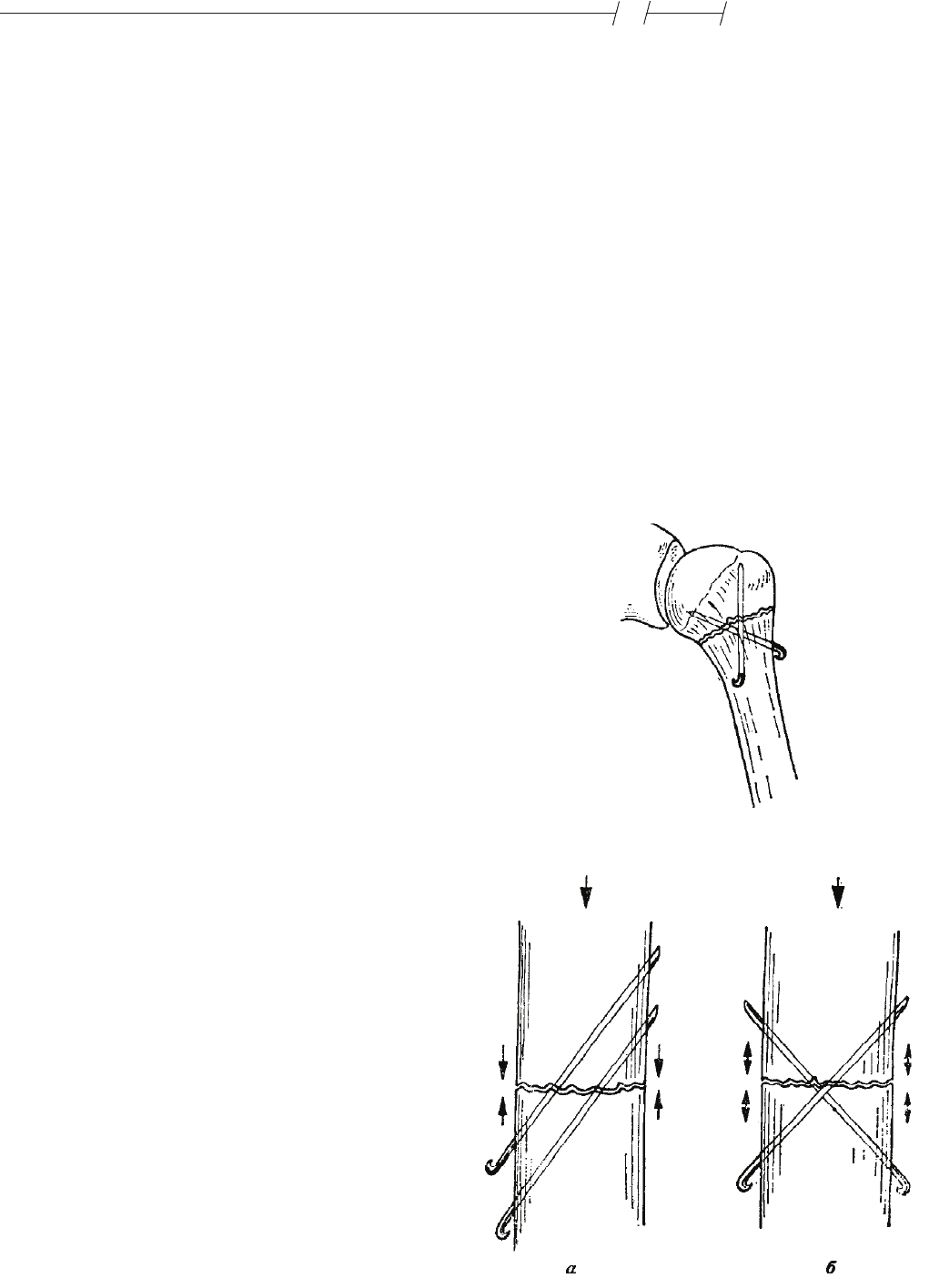

Рис. 8-3. Двухфазная ампутация, 1. Линия пересечения мягких тканей

и кости на бедре и на голени

Рис. 8-4. Двухфазная ампутация, II. Схематическое изображение заши-

вания мягких тканей

Рис. 8-5. Остеотомия при пластической ампутации на голени. а) Обра-

зование лоскута надкостницы и место пересечения кости; б) «надкост-

ничный мост» между больше-берцовой и малоберцовой костями

При двухфазном способе (рис. 8-3). Для опреде-

ления длины культи производится сопоставление

размеров мягких тканей с длиной кости. На установ-

ленном уровне определяется полудиаметр конечнос-

ти. Этот отрезок отмечается дистально в намеченной

плоскости пересечения кости на коже. Здесь накла-

дывается круговой разрез, который пересекает кожу,

жировую ткань и фасцию. Эти ткани отпрепаровыва-

ют над мускулатурой до тех пор, пока не попадают

к месту намеченного пересечения кости. Здесь опять

пересекаются все оставшиеся ткани (мускулатура,

сосуды, нервы, кость). Закрытие раны производится

исключительно кожным швом (рис. 8-4). Вариантом

этого способа является ампутация в косой плоскос-

ти. При этом на стороне с лучшим кровоснабжени-

ем производится дистальный, а на противоположной

стороне — проксимальный косой разрез. Рана закры-

вается сохраненными более длинными мягкими тка-

нями, наложенными на кость.

Техника т.н. остеомиопластической ампутации

приведена на рис. 8-5. Разрез в форме ракетки и его

варианты, т. е. ампутации, проведенные с образова-

нием кожного лоскута, имеют цель после первичного

заживления раны обеспечить опорную мягкую куль-

тю, которая сможет выносить необходимую нагрузку.

При образовании лоскута нужно следить также и за

тем, чтобы возникающий рубец не натягивался и что-

бы протез не оказывал непосредственное давление

на кость. В определенных случаях культя может быть

покрыта и кожным лоскутом на стебле или другими

пластическими способами.

Пересечение мускулатуры

В настоящее время стремятся к сохранению полной

подвижности культи. Соответственно сохранившим-

ся функциям культи подбирается протез, и стараются

восполнить утраченные части конечности. Выгодным

в этом отношении является протез, действующий

при помощи т.н. биотоков. Возникающую в мышцах

культи минимальную биоэлектрическую активность

используют для функции протеза. При пластической

ампутации на нижней конечности антагонические

мышцы и сухожилия над костью не соединяются, так

как перенос возникающего в результате мышечной

деятельности электрического напряжения воспре-

пятствовал бы дифференцированному использова-

нию биоэлектрического тока. На нижних конечностях

кость покрывается мышечной массой. При ампутации

бедра сшиванием фасции образуется культя, способ-

ная выносить нагрузку. В отношении ампутации голе-

ни нет единого мнения. Обычно при короткой культе

голени соединяют сильную мускулатуру между собой.

При ампутации дистальной части голени накладыва-

ются мышечные и сухожильные швы.

Обработка сосудов и нервов

При однофазной ампутации главный сосудистый

ствол после пересечения пережимаете, отпрепаровы-

вается слегка натягивая, его дважды перевязывают.

Сосудистая культя исчезает затем в глубине между

мышечными брюшками.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

823

8

После обработки остальных более крупных сосу-

дов, перед закрытием раны снимают жгут, чтобы рас-

познать кровотечение из малых мышечных сосудов и

обработать эти сосуды.

Особая тщательность требуется при перерезке не-

рвов, проходящих в ампутационной плоскости. Для

перерезки главных нервных стволов конечностей

были предложены многочисленные способы пре-

дупреждения возникающих после заживления куль-

ти осложнений (невром, обусловленного рубцами

раздражения нерва). Автор применяет следующий

способ: производя препаровку, выделяют главные не-

рвные стволы. Пинцетом вытягивается расположен-

ный между мышцами нерв, на максимально высоком

уровне он пересекается одним движением очень ост-

рого режущего инструмента.

Техника пересечения кости

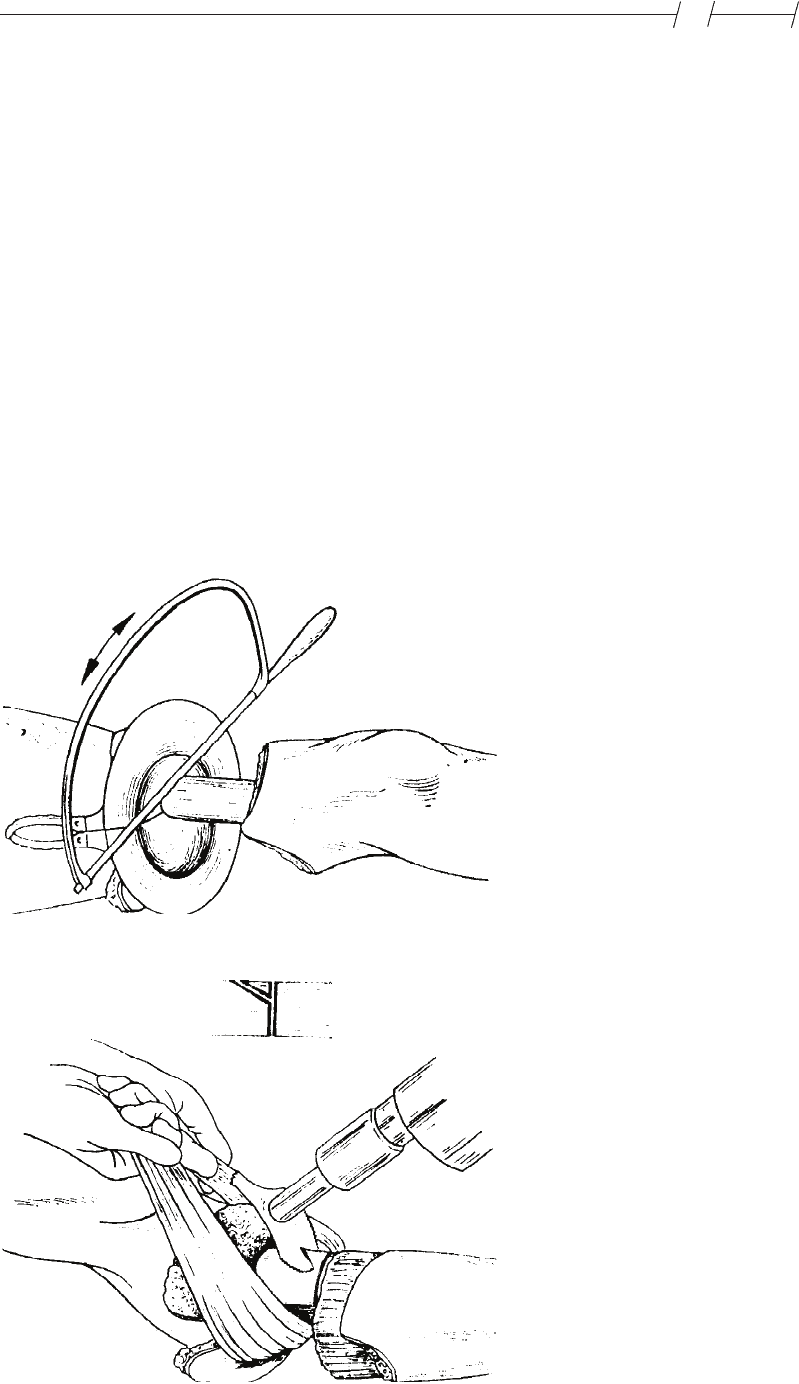

Рис. 8-6. Пересечение кости пучковой иглой

Рис. 8-7. Пересечение кости (большеберцовой) осциллирующей пи-

лой

Проблематичной частью всякой ампутации явля-

ется пересечение кости. Раньше применялась про-

стая пила-ножовка, кость перепиливалась перпенди-

кулярно к своей продольной оси и ампутационной

плоскости (рис. 8-6). Соответственно постоянно со-

вершенствующимся методам ампутации возросло и

число применяющихся инструментов. Применяют

пилу Oigli, а также и долото, но в настоящее время в

большинстве случаев кость пересекается осциллиру-

ющей пилой (рис. 8-7).

Что касается надкостницы, то также не существует

единого способа ее обработки. При полностью обна-

женных костных концах может возникнуть секвестр.

С другой стороны, из оставленной слишком длинной

или поврежденной надкостницы могут образоваться

болезненные экзостозы. Поэтому надкостница пере-

секается циркулярно и затем отодвигается на 3-4 мм.

После этого перепиливается кость. Только при ампу-

тации на голени мы отходим от этого правила (см.

стр. 945).

Расходятся мнения хирургов и в отношении вы-

скабливания костного мозга. Мы против глубокого

выскабливания костного мозга. Рекомендуется пос-

ле пересечения кости вовсе не трогать костный мозг.

Конец кости опиливается и округляется лишь в том

случае, если имеются определенные основания, на-

пример, когда речь идет о костях голени. На гладко

пересеченной, достаточно покрываемой мягкими

тканями кости автор не производит дальнейших ма-

нипуляций.

Дренирование

В зависимости от показаний ампутация заканчи-

вается различным путем. Даже в тех случаях, ког-

да рана может быть закрыта первично наложенным

швом, вводится отсасывающий дренаж, который

выводится через отдельное отверстие. Если имеет-

ся опасность гнойного осложнения, применяется

несколько дренажей, вводимых между отдельными

слоями раны, однако лучше в этом случае оставлять

культю открытой.

Перевязка ампутационной культи и

положение больного в постели после ротации

Если по поводу анаэробной инфекции произво-

дится однофазная ампутация, рана оставляется от-

крытой. Сначала на рану накладывается марля, про-

питанная бальзамом, затем абсорбирующий слой, за-

тем культя бинтуется. Для предупреждения сморщи-

вания мягких тканей постоперационно на несколько

дней осуществляется легкое натягивание культи при

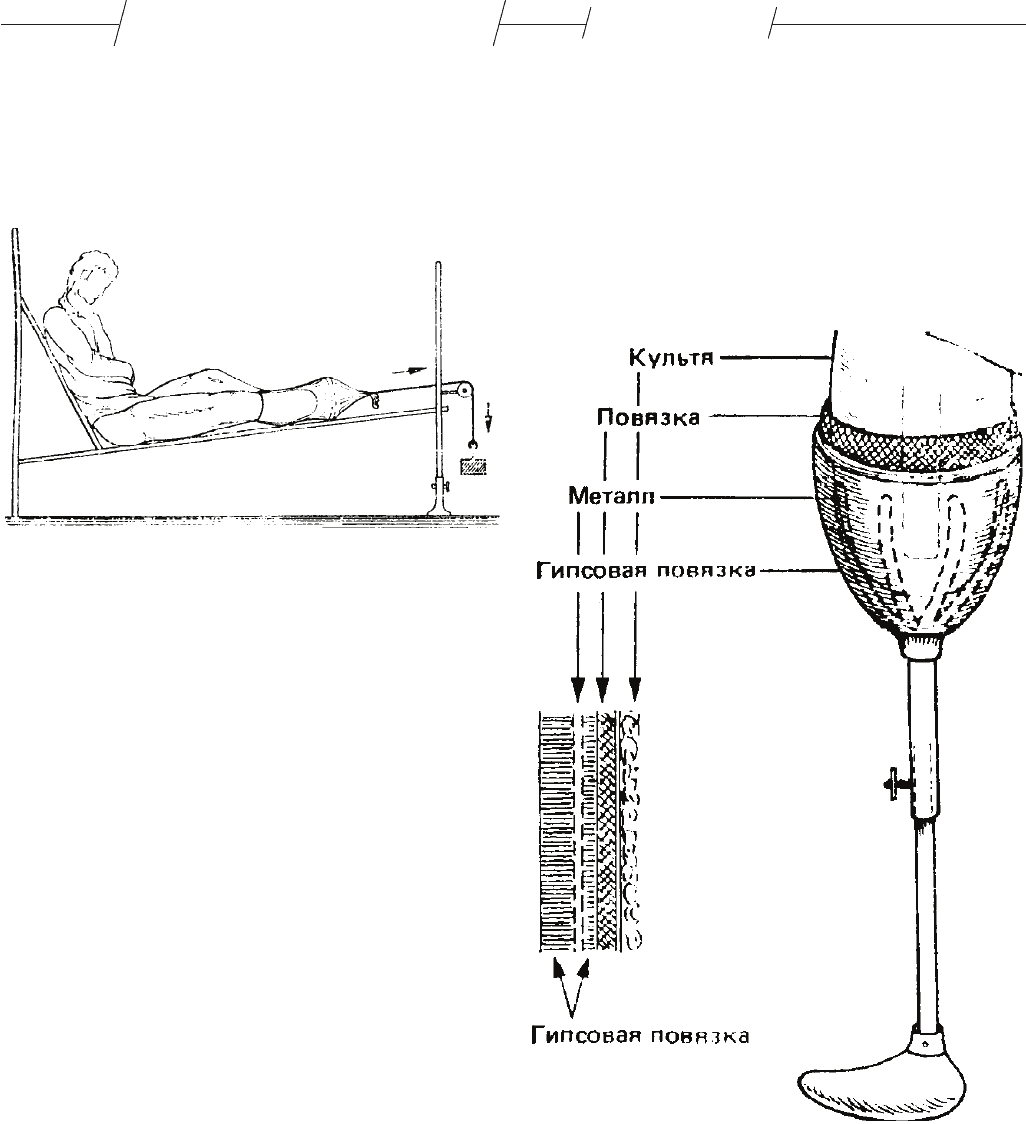

помощи трикотажного рукава (рис. 8-8).

Если ампутация была произведена не при тяже-

лом инфицировании конечности, то кожа закрыва-

ется монофильными синтетическими нитками без

натяжения. На культю накладывается обыкновенная

824

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

защитная повязка. При помощи эластичной повязки,

наложенной на слой мягкой резины, можно осущест-

влять легкое давление на культю. У больного, пере-

несшего ампутацию, стремятся предотвратить конт-

рактуру тазобедренного и коленного суставов.

Рис. 8-8. Длительная тракция культи трикотажной повязкой

Поэтому после ампутации дистальной части ниж-

ней конечности больной не должен лежать с согну-

тым коленным или тазобедренным суставом. Высоко

поднятая на протяжении длительного времени куль-

тя затем из-за наступающей контрактуры сустава не

пригодна для ношения протеза. Оперированную куль-

тю конечности поэтому нужно класть не на подушку

или [Нины, а только на матрац (т. е. горизонтально).

Для предупреждения застоя в крайнем случае на ко-

роткий промежуток времени нижний конец культи

немного приподнимается.

Культю верхней конечности больной должен как

можно раньше активно двигать. Если культя покрыта

хорошо иннервированной кожей, повязка снимается

немедленно после заживления раны. Таким обра-

зом не нарушается кожная чувствительность, что и

без протеза повышает пригодность культи. Фантом-

ное чувство наступает почти закономерно, так как

чувствительные нервные клетки при ампутации не

уничтожаются. Эти ощущения компенсируют тем,

что вместо ампутированной, но «ощущаемой» конеч-

ности рано одевается протез. Этим можно добиться

того, что больной при пользовании протезом ощуща-

ет, будто встает на недостающую ногу.

Первичный протез

Некоторые хирурги уже у операционного стола при-

готавливают временные протезы, с которыми паци-

енты на другой день встают. Этот метод применяется

автором в настоящее время только при избиратель-

ных в отношении локализации и времени ампутаци-

ях. После повреждения и особенно при лечении мно-

жественных повреждений этот метод не оправдался.

Дискуссия о преимуществах немедленного или

проведенного, после окончания заживления раны

раннего обеспечения протезом еще не закончена.

Автор рекомендует раннее снабжение протезом: в

пределах 30 дней после ампутации. Безусловно, что

и ампутационная рана, как и всякое другое заболе-

вание органов движения, быстрее всего излечивается

при ранней функциональной нагрузке.

Рис. 8-9. «войлочная нога»

Временный гипсовый протез состоит из наложен-

ного на перевязанную рану слоя стерильной пенис-

той пластмассы, моделированной на гипсовый кожух

таким образом, что она охватывает культю до места

опоры. Снабженная войлочной стопой временная

стойка протеза монтируется в гипсовый кожух (рис.

8-9). Повторная ампутация (реампутация)

Проведение повторных ампутаций требуется при

Рубцовых, изъязвленных или при покрытых сверх-

чувствительной кожей культях (из которых кость сво-

бодно выступает), когда имеется хроническое нагно-

ение и возможность реоперации в пределах здоровых

тканей. Повторная ампутация может быть произве-

ТРАВМАТОЛОГИЯ

825

8

дена и в том случае, когда функция культи неудов-

летворительная, например, при болезненном суставе

и при его контрактуре. Показание определяется тем,

что более короткая культя из-за отсутствия дефектов

более выгодна для больного, чем старая.

Лечение переломов костей

Консервативное лечение переломов костей

Лечение переломов автор считает консерватив-

ным, когда для излечения поврежденной кости при-

меняется бескровный метод. Это дополняется иногда

т.н. чрезкожным методом фиксации, который, хотя и

не обеспечивает стабильной внутренней фиксации,

но поддерживает сопоставление репонированных

концов поврежденной кости на протяжении процесса

излечения.

Консервативное лечение основывается на том

тысячелетием опыте, что соединенная и иммобили-

зованная кость заживает костным рубцом. Поэтому

принцип лечения переломов заключается в успешно

применяющихся в течение тысячелетий репониро-

вании и наложении после этого фиксирующей по-

вязки.

Показания к консервативному лечению

переломов костей

Показания к консервативному лечению претер-

пели за последние десятилетия большие изменения.

Применявшиеся при отдельных видах переломов

методы консервативного лечения в разных странах

различные. Различны и рекомендации в этом отно-

шении. Поэтому трудно обобщить все высказывания

авторов, определяющие показания к консервативно-

му лечению переломов. В большинстве случаев кон-

сервативное лечение больного с переломом костей

проводится по следующим показаниям:

1) в грудном и детском возрасте.

2) для лечения несмещенных переломов;

3) при тяжелых множественных повреждениях,

когда общее состояние пострадавшего кри-

тическое или когда вмешательство должно

быт», произведено в первую очередь по пово-

ду других тяжелых повреждений;

4) когда ни конссрватив1Гым, ни оперативным

лечением нельзя полностью восстановить

«функцию поврежденной части тела, но риск

операции больше, чем при проведении кон-

сервативного лечения:

5) если больной сам более настроен на консер-

вативное лечение, к которому нет принципи-

альных противопоказаний:

6) если консервативное лечение обещает луч-

ший результат, чем операция.

Принципы лечения переломов

1. Репонирование смещенных частей поврежден-

ной кости, причем корригируется отклонение оси и

ротация. Смещение фрагментов в боковых направле-

ниях (dislocatio ad latlis), укорочение (di. slocatio cum

contractione) или вклинивание отломков (dislocatio

cum implantatioiie) на несколько миллиметров может

не учитываются или считаться даже выгодным.

2. Репонированные костные концы должны до

костного заживления непрерывно оставаться фик-

сированными. В это время нужно следить за кро-

вообращением конечности и предотвратить его на-

рушение.

3. Начиная с первого дня следует побуждать

больною к активному движению каждого неиммо-

билизованного сустава. Этим улучшаются условия

кровообращения в поврежденной конечности и не-

поврежденная часть тела оберегается от вторичных

повреждений.

Фиксирующая повязка Гипсовая повязка име-

ет неоспоримое преимущество, но сопряжена и с

опасностями, Если при свежем переломе наклады-

вается круговая гипсовая повязка, могут иметь мес-

то тяжелые нарушения кровообращения, вплоть до

гангрены конечности. Известны также и поражения

от сдавливания нервов. Поэтому при наложении

гипсовой повязки необходимо соблюдать следую-

щие правила:

а) При свежем переломе нельзя применять за

крытую круговую гипсовую повязку. Конеч-

ность или иммобилизуется гипсовой шиной,

или же круговая гипсовая повязка разрезается

на всем своем протяжении, чтобы предотвра-

тить поражение от давления.

б) Как правило, применяются смоделированные

гипсовые повязки, так как иммобилизация

ими тем лучшая, чем точнее повязка приспо-

соблена к форме конечности. Перед наложе-

нием гипсовой повязки на конечность натя-

гивается эластичный трикотажный чулок для

защиты кожи от трения и от давления.

в) При транспортировке больного на большое

расстояние или после ортопедического вме-

шательства можно применять и более тол-

стую прокладку под гипсовой повязкой, так

как в таких случаях главная цель гипсовой

повязки заключается в ее прочной фиксации

при достаточном атравматизме.

г) После спадения отека состоявшая из гипсо-

вых шин или расщепленная иммобилизаци-

онная повязка меняется на круговую гипсо-

вую повязку.

826

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

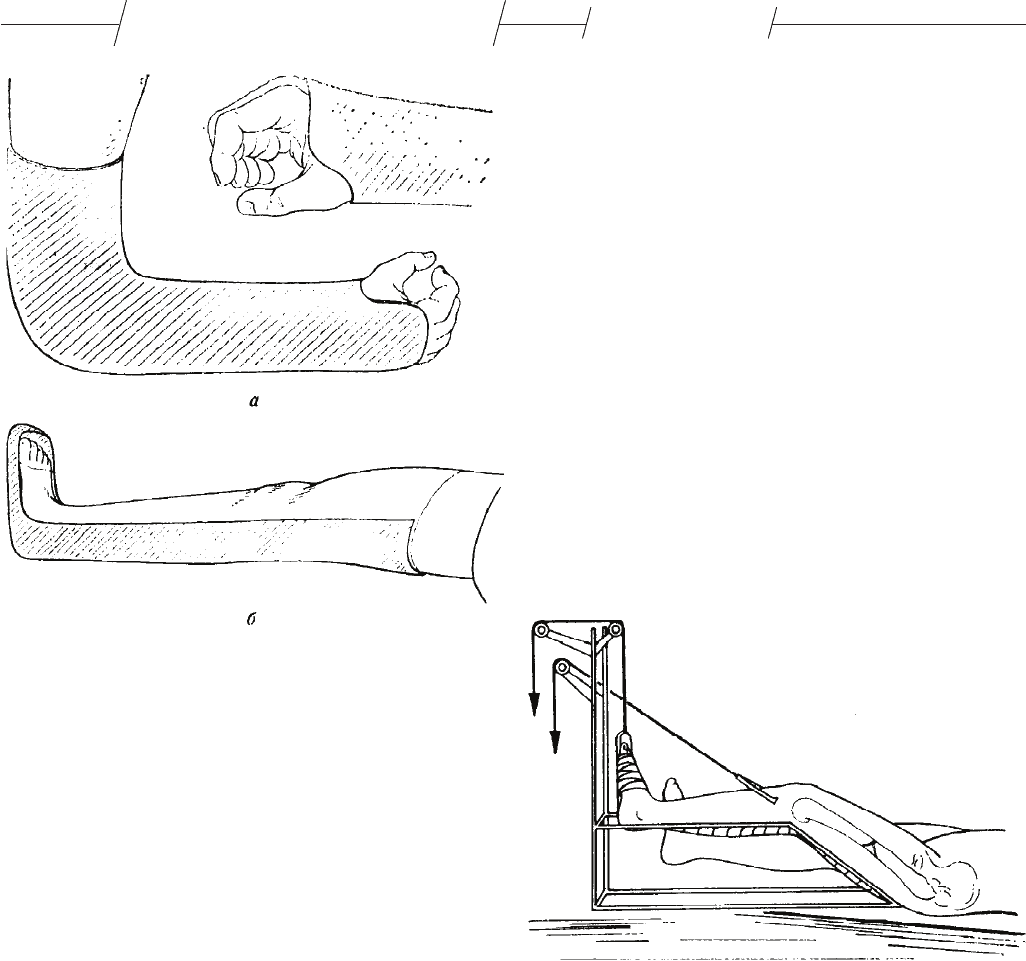

Рис. 8-10. Гипсовая лонгета. Шина накладывается а) на верхней конеч-

ности дорзально, б) на нижней конечности плантарно

Соседние с переломом суставы иммобилизуются

в функциональном положении. На верхней конечнос-

ти гипсовая шипа обычно накладывается дорзально,

на нижней конечности — плантарно (рис. 8-10).

Современные гипсовые повязки достаточно лег-

кие, больной может двигаться и производить двига-

тельные упражнения неповрежденными частями тела.

Возможность ходьбы обеспечивает круговая гипсовая

повязка на нижней конечности, на которой прикреп-

лена скоба для опоры из металла или из резины.

Современные достижения науки и техники, кроме

того, обеспечили возможность иммобилизовать пов-

режденные кости конечности пластмассовыми повяз-

ками. Применяющиеся искусственные смолы и термо-

пластические вещества пригодны для приготовлении

шин или полных фиксационных повязок. Эти методы,

однако, не получили всеобщего распространения.

Лечение вытяжением

И в настоящее время принципы вытяжения ос-

тались прежними; для репозиции и иммобилизации

отломков нужно применять вытяжение и противо-

действие. Если аппарат для вытяжения сделан с вин-

товым стержнем, то пострадавшая конечность фик-

сированного на операционном столе больного может

быть вытянута в любом направлении. При этом ста-

новятся возможными преодоление мышечной силы,

вызывающей смещение, и репозиция фрагментов. На

современных столах вытяжение отломков костей под

контролем экрана может производиться с их репони-

рованием во всех плоскостях. Это предоставляет воз-

можность быстрой и точной репозиции.

Вытяжение применяется при лечении переломов не

только для репозиции. При консервативном лечении

переломов длительное вытяжение также играет опре-

деленную роль. Сила тяги применяется у дистального

конца конечности для преодоления вызывающего сме-

щение мышечного тонуса и для того, чтобы фиксиро-

вать концы отломков в репонированном положении.

Длительное вытяжение в настоящее время прово-

дится следующим образом.

1. Для вытяжения применяется проволока

Kirsrhncr диаметром в 2 мм, гвоздь и стремя для вы-

тяжения. На нижней конечности просверливается пя-

точная кость, бугристость большеберцовой кости или

мыщелки бедренной кости. На верхней конечности в

настоящее время только в исключительных случаях

применяется длительное вытяжение, например, вы-

тяжение проволокой на олекранон.

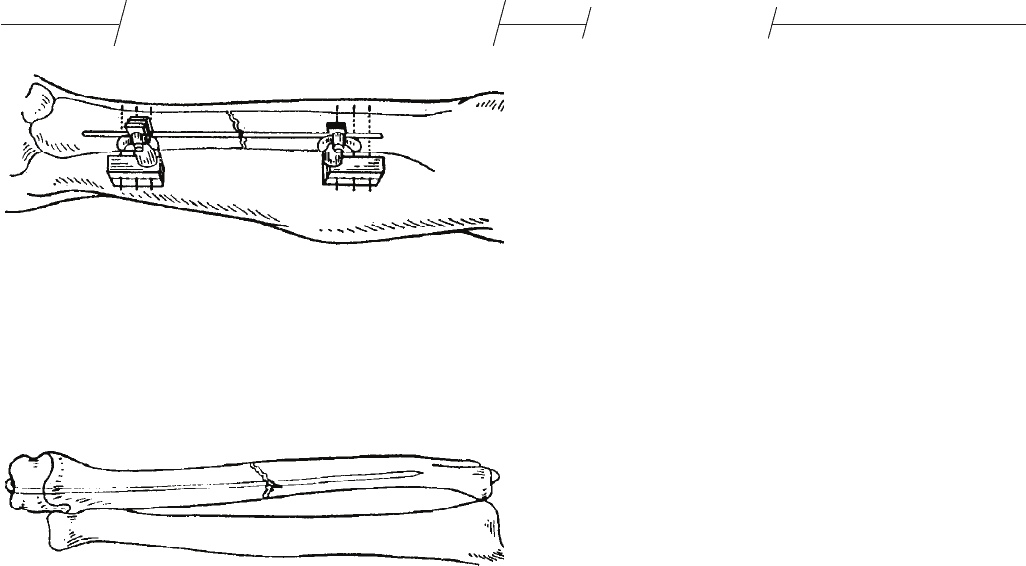

Рис. 8-11. Длительная тракция при лечении перелома бедренной кости

2. К стремени, прикрепленному к проволоке или к

гвоздю, подводится шнур (трос), который проводится

через ролики и к которому привешиваются металличес-

кие гири (рис. 8-11). Выбор гирь для вытяжения зависит,

в первую очередь, от мышечной силы пациента, которая

может вызвать смещение отломков. Сила растяжения

должна постепенно уменьшаться, так как мышечный

тонус во время лечения уменьшается. По крайней мере

один раз в неделю следует проверять положение отлом-

ков рентгеновскими снимками. Соскальзывание отлом-

ков на несколько миллиметров лучше, чем дистракция

в силу слишком большого растяжения.

3. Растяжение эффективно только при встреч ной

тяге. При растяжении нижней конечности приподни-

мается конец койки, чтобы тело пострадавшего обра-

зовало противовес. Чем большая сила тяги, тем выше

приподнимается конец койки при помощи штатива или

деревянных подставок. На современных койках имеет-

ся приспособление для приподнимания конца койки.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

827

8

4. Просверленная через кость проволока оказы-

вает равномерное и соответствующее оси натяжение

лишь в том случае, если направление просверленных

отверстий было правильным и если проволока при

помощи стремени хорошо натягивается. Просверли-

вание может проводиться под местной анестезией.

5. Растяжение в одном и том же месте недолжно про-

изводиться больше, чем на протяжении 4-5 недель. Если

приходится проводить вытяжение дольше этого срока,

то через 4 недели проволока или гвоздь удаляются, и ле-

чение вытяжением продолжается в другом месте.

6. Если наблюдаются признаки инфекции мягких

тканей, вытяжение следует немедленно прекратить и

вскрыть кожную рапу. Этим можно локализовать ин-

фекцию и предупредить ее распространение на кость.

Если же инфекция уже поразила кость, то вводится

дренаж для промывания и отсасывания.

Чрезкожная фиксация как дополнение

консервативного лечения перелома

По правилам Bohler, при консервативном лечении

переломов после репозиции отломки кости держатся

вместе до заживления. При большинстве переломов,

склонных к соскальзыванию, но и при других формах

переломов бывает, что в начале хорошо прилегающие

друг к другу концы отломков в гипсовой повязке опять

смещаются. Фиксирующее действие гипсовой повязки

можно повысить, если через кость провести фиксиру-

ющую проволоку: на месте перелома или вне его одна

или несколько проволок проводятся через кожу в репо-

нируемые концы отломков.

Диафиксация, трансфиксация,

экстраоссальная фиксация

Если концы отломков просверливаются проволо-

кой так, что она проходит через линию перелома, то

говорят о диафиксации (рис. 8-12). Известным мето-

дом является т.н. перекрестная фиксация, при кото-

рой перелом фиксируется двумя проволоками. Про-

волоки находятся к плоскости перелома под углом в

45° и образуют между собой угол в 90° (рис. 8-13).

Этот метод рекомендовался главным образом для

лечения переломов, расположенных близко к суставам.

При диафиксации отломки после репозиции про-

сверливаются при помощи сверла с низким Числом

оборотов острой проволокой диаметром в 2 мм. Это

вмешательство контролируется телевизионным эк-

раном. Если убедились в том что проволока проник-

ла через корковый слой обоих концов отломков, то

мягкие ткани вокруг выступающего конца проволоки

прижимаются к кости, проволока отрезается непос-

редственно у кожи. Затем отодвинутые мягкие ткани

приподнимаются над концом проволоки, так что про-

волока исчезает под кожей. Место прокола проволо-

кой закрывается без швов стерильной повязкой.

О трансфиксации говорят тогда, когда вдали от места

перелома как у проксимального, так и у дистального его

конца через кожу, а затем через кость проводится прово-

лока Kirschner. Натяжением на эти проволоки сначала

репонируются отломки. Затем проволоки также вклю-

чаются в гипсовую повязку, в результате чего уменьша-

ется опасность вторичного смещения отломков. В на-

стоящее время трансфиксация применяется редко.

Т.н. наружный фиксатор является инструментом,

при помощи которого под натяжением фиксируют-

ся выступающие наружу концы винта или гвоздя,

введенные в концы отломков кости (рис. 8-14). При

помощи этого метода можно прочно держать репози-

цию без наложения гипсовой повязки на поврежден-

ную конечность. Метод выгоден при лечении инфи-

цированных ложных артрозов (см. стр. 942).

Шинирование через костномозговой канал

Рис. 8-12. Диафиксация двумя проволоками на плече

Рис. 8-13. Фиксация двумя перекрещенными просверливающими про-

волоками (схематическое изображение). а) Кости могут смещаться вдоль

двух параллельных проволок, б) смещение предупреждается перекрещи-

ванием проволок

828

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Рис. 8-14. Применение наружной фиксации винтами Schanz на боль-

шеберцовой кости

Шинирование костномозговой полости использу-

ют для фиксации переломов длинных трубчатых кос-

тей. Концы отломков репонируются в операционной

под контролем телевизионного экрана.

Рис. 8-15. Проволочное шинирование костномозгового канала на лок-

тевой кисти

При шинировании через костномозговой канал

после разреза кожи длиной приблизительно в 1 см

при помощи небольшого шила в кости накла дывается

проход диаметром приблизительно в 3-5 мм по на-

правлению к костномозговому каналу. Затем прово-

лока Kirschner диаметром в 2,5 или 3,0 мм проводит-

ся сначала в костномозговой канал проксимального

фрагмента и затем через линию перелома в дисталь-

ный фрагмент почти до дистального сустава. Высту-

пающая наружу часть проволоки отрезается, ее конец

загибается и погружается в мягкие ткани. Небольшой

кожный разрез закрывается (рис. 8-15). Шинировать

костномозгового канала не обеспечивает стабильную

фиксацию, и, таким образом, наложение гипсовой

повязки не является лишним.

Оперативное лечение

переломов костей

Лечение переломов костей направлено не только

на срастание сломанных костей, но и на восстановле-

ние раненой части тела и всех функций раненого че-

ловека. В начале при отсутствии стерильных условий

оперативное лечение было малообещающим. Однако

после работы Semmelweis и Lister, а в России Н. И.

Пирогова и после введения асептической оператив-

ной техники положение коренным образом измени-

лось. Уже в начале нашего века Lambott, Hey-Qrowes,

позднее Konig, Lane, Lexer, P. P. Вреден, Г. И. Турне и

др. сделали важные шаги в популяризации оператив-

ного лечения переломов. Отчасти неадекватность ма-

териала, применяемого для фиксации, а также и риск

инфекции мешали широкому распространению опе-

ративных методов. Первые важные успехи были до-

стигнуты в сколачивании шейки бедра оперативным

путем. Этот вид перелома начал поддаваться лечению

после того, как Smith-Petersen, проделав многочис-

ленные эксперименты, предложил метод остеосин-

теза. В 1940 г. Kuntscher также внес большой вклад,

разработав современную форму внутрикостной фик-

сации — интрамедуллярный остеосинтез. В Советс-

ком Союзе Я- Г. Дубровым, А. Н. Беркутовым, И. Л.

Крупно и др. были предложены также оригинальные

конструкции для остеосинтеза длинных трубчатых

костей, что явилось основой для широкого их приме-

нения при оперативном лечении переломов.

После таких выдающихся результатов оператив-

ное лечение переломов было узаконено на практике,

когда в 1958 году была создана секция остеосин-

теза (Arbeitsgernemschaft fur Osteosynthesefragen,

в дальнейшем АО) и под руководст вом Allgower и

Wiltenegger на основании широкой исследователь-

ской работы были разработаны принципиальные ос-

новы оперативного лечения переломов и разработа-

ны те методы, которыми пользуются и в настоящее

время.

Основные принципы

остеосинтеза (данные АО)

При помощи консервативных методов смещенные

концы отломков могут быть репонированы только с

приблизительной точностью. Оперативное лечение

предоставляет возможность анатомически точно

репонировать отломки кости, и структура повреж-

денной кости, а также вся пострадавшая конечность

приобретают первоначальную форму. Особенно боль-

шое значение имеет такая фиксация при переломах,

распространяющихся на суставную поверхность.

Точно репонированная кость при помощи -опера-

тивного лечения фиксируется столь стабильно, что

наружная фиксация конечности излишня. Внутрен-

няя фиксация предоставляет возможность одновре-

менно мобилизовать суставы оперированной конеч-

ности. Хотя при оперативном лечении имеются опас-

ности инфекции, однако возникающего в ходе дли-

тельной гипсовой фиксации сморщивания суставов

или атрофии от неподвижности, т. е. всего того, что

обычно осложняет отсутствие функции конечности,

не происходит.

Консервативное лечение предоставляет возмож-

ность раннего активного движения только тех суставов

и частей тела, которые не охвачены фиксирующей по-

вязкой. После оперативного лечения, однако, именно

эти близкие к перелому суставы свободно подвижны,

и поэтому в них не наступает ограничение подвижнос-

ТРАВМАТОЛОГИЯ

829

8

ти. После оперативного лечения излишня длительная

лечебная функциональная терапия, имеющая место

после снятия гипса, так как поврежденная конечность

во время заживления кости не теряет свою функцию.

Хотя поврежденная кость и при применении современ-

ных оперативных методов лечения заживает не быст-

рее, чем при консервативном лечении, поврежденная

конечность при оперативном лечении приобретает

механическую стабильность, так что больной может

ею пользоваться рано и без боли. Биологическая ста-

бильность достигается со временем почти незаметно.

Время заживления повреждения представляется более

коротким, так как многие больные, обладая совершен-

ными функциями конечности, чувствуют себя уже

здоровыми и выполняют свою работу еще до наступ-

ления полного костного заживления.

Правда, оперативное лечение переломов не явля-

ется безопасным методом. Для его успешного прове-

дения нужно выполнять ряд условий, без осуществле-

ния которых не рекомендуется заменять консерватив-

ное лечение оперативным, так как иначе опасность

для больного повышается без улучшения шансов на

выздоровление.

Основы оперативного лечения переломов. 1. При-

меняющиеся для остеосинтеза металлические спла-

вы должны хорошо переноситься тканями и не вы-

зывать патологических реакций в организме. Возле

этих имплантатов, приготовленных из таких сплавов

(винтов, пластинок, гвоздей и т. д.) образуется новая

кость, регенераторная способность организма вве-

денным металлом не уменьшается.

2. Экспериментальные и клинические наблюдения

показывают, что между двумя костными фрагментами

с хорошим кровоснабжением, прочно фиксированны-

ми друг к другу, возникает костная мозоль, соответс-

твующая заживлению первичным натяжением.

При консервативном лечении перелома в результа-

те процесса всасывания у концов отломков из-за пос-

тоянного, хотя и ничтожного движения отломков, как

правило, наступает вторичное заживление костного

перелома с соединительнотканной и фиксационной

мозолью как промежуточной стадией. При заживлении

фиксированного стабильным остеосинтезом перелома

на рентгеновском снимке нет большой веретенообраз-

ной мозоли, как при консервативном лечении. Эта мо-

золь возникает только при движении отломков кости.

После анатомически точного стабильного остеосин-

теза только проходящие через щель перелома костные

балочки указывают на заживление перелома кости.

3. Гистологические исследования заживления

костного перелома подтвердили, что сохранение мес-

тного кровообращения имеет основное значение, и

поэтому наряду со внутренней фиксацией критерием

успеха является операция при щажении тканей.

4. Биомеханические анализы показывают, какие

силы воздействуют на переломы, локализованные в

различных областях тела. Противодействуя этим си-

лам, следует эффективно фиксировать поврежденную

кость. Натянутая металлическая пластинка может

месяцами поддерживать межфрагментарное сдавли-

вание. Это создает предпосылку для того, чтобы и на

биомеханически неблагоприятных отрезках кости мог-

ла быть обеспечена прочная внутренняя фиксация.

Для стабильной внутрикостной фиксации отлом-

ков кости имеются две основные возможности: или

создать интрафрагментарную компрессию оператив-

ным путем, или применить т.н. фиксирующую метал-

лическую пластинку, которая уравновешивает силы,

действующие на поверхность кости, создавая тем са-

мым состояние покоя на месте перелома.

Для интрафрагментарной компрессии использу-

ются винт, туго прилегающая проволочная петля, т.н.

компрессионная или металлическая лента, пластинка

ДСР и наружный фиксатор.

Силы, действующие на переломы, могут быть ней-

трализованы при помощи интрамедуллярного гвоздя,

гвоздя для шейки бедра и т.н. подпирающей пластинки.

5. Для улучшения стабильной внутренней фикса-

ции секция по вопросам остеосинтеза (АО) разрабо-

тала новые инструменты и имплантаты, соответству-

ющие поставленным требованиям как в металлурги-

ческом, так и в биомеханическом отношении.

6. Результаты оперативных методов лечения сек-

ции по вопросам остеосинтеза проверяются до-ку-

ментационным центром. Все это позволило сравнить

результаты заживления, представленные направле-

нием консервативного лечения, имеющего многолет-

нюю традицию, с нашими результатами.

Лечение винтами

Заслугой секции по вопросам остеосинтез (АО) яв-

ляется то обстоятельство, что были разработаны такие

винты, которые благодаря своеобразному профилю в со-

стоянии оказывать и поддерживать натяжение (рис. 8-16)

и тем, что они закрепляются на большой поверхности в

кости. Эти винты обладают высокой резьбой, и поэтому,

перед их ввинчиванием в кость резьба должна нарезаться

специальным метчиком. Телу винта для коркового слоя

кости соответствует ход, изготовленный сверлом диамет-

ром в 3,2 мм. В этот ход нарезается резьба (рис. 8-17).

Для винта, проходящего через губчатый слой, из-

готовляется ход при помощи спирального сверла диа-

метром в 3,2мм. Более короткая или длинная часть

винта Для губчатого слоя без нарезки гарантирует, что

вся часть с нарезкой будет расположена позади линии

перелома. Таким образом, при применении винта для

губчатого слоя создается возможность возникновения

межфрагментарного сдавливания (рис. 8-18).

830

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

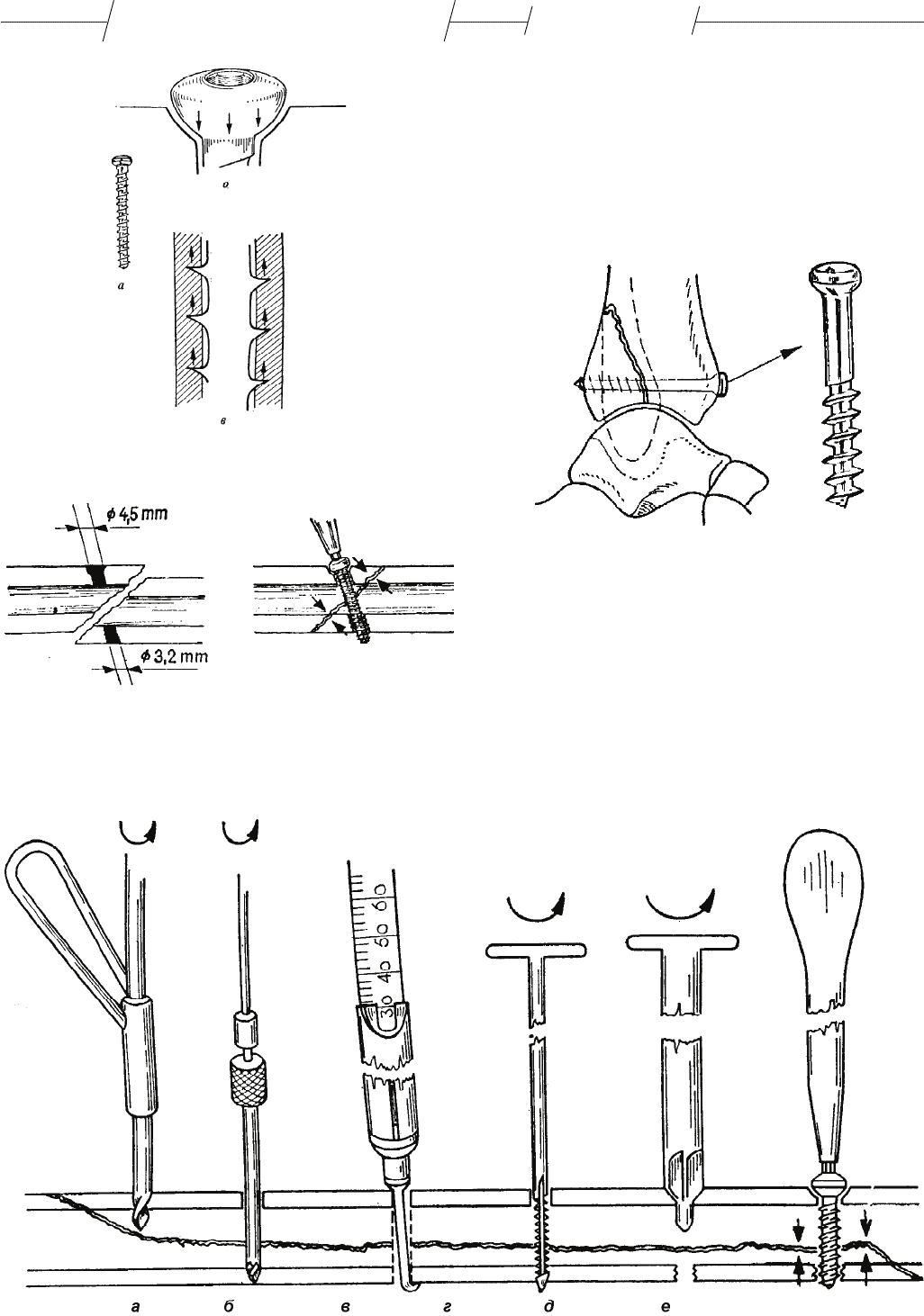

Рис. 8-16. При помощи скрепки а) винта, предложенного АО, кости

могут быть сдавлены между 6) головкой винта и в) нарезкой

Рис. 8-17. Ввинчивание кортикального винта в расположенный вблизи

его головки кортикальный слой. Просверливается отверстие диаметром

4,5 мм, который больше, чем диаметр нарезки, и а) соответствующий

телу винта канал диаметром 3,2 мм ввинчивается в противоположный

кортикальный слой с нарезкой (отверстие для нарезки), б) винтом сжима-

ются поверхности сломанной кости

Методика применения винтов

Винты применяются и Для фиксации фрагментов,

но чаще для того, чтобы фиксировать металлические

пластинки и (реже) костные отломки кости. Когда для

соединения фрагментов при переломе употребляют-

ся одни лишь винты, то проводится т.н. компрессион-

ное свинчивание.

Рис. 8-18. Возле головки спонгиозного винта нарезки нет, вся нарезка

расположена позади линии перелома, что обеспечивает межфрагментар-

ное сжатие

1. Костные фрагменты тесно прилегают друг к

другу и временно удерживаются костедержателем.

2. Выбирается направление и локализация винта.

В ближележащем корковом слое просверливается

ход диаметром в 4,5 мм. Через него проходит винт.

Затем при помощи спирального сверла диаметром в

3,2 мм в противоположном корковом слое просвер-

ливается отверстие. В этот канал проходит нарезка.

Рис. 8-19. Техника завинчивания, а) Просверливание отверстия диаметром 4,5 мм, 6) просверливание через бюкс отверстия диаметром 3,2 мм, в)

применение прибора для измерения длины винта, г) изготовление нарезки, д) применение прибора для зенкования головки винта, е) ввинчивание

винта