Литтманн И. Оперативная хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

831

8

При помощи прибора для зенкования головки винта

врезывается соответствующее углубление для этой

цели. Длина винта, требуемого для фиксации, опре-

деляется измерительным инструментом, и затем вы-

бранный винт ввинчивается в приготовленный ход, в

результате чего две части кости прижимаются друг к

другу (рис. 8-19).

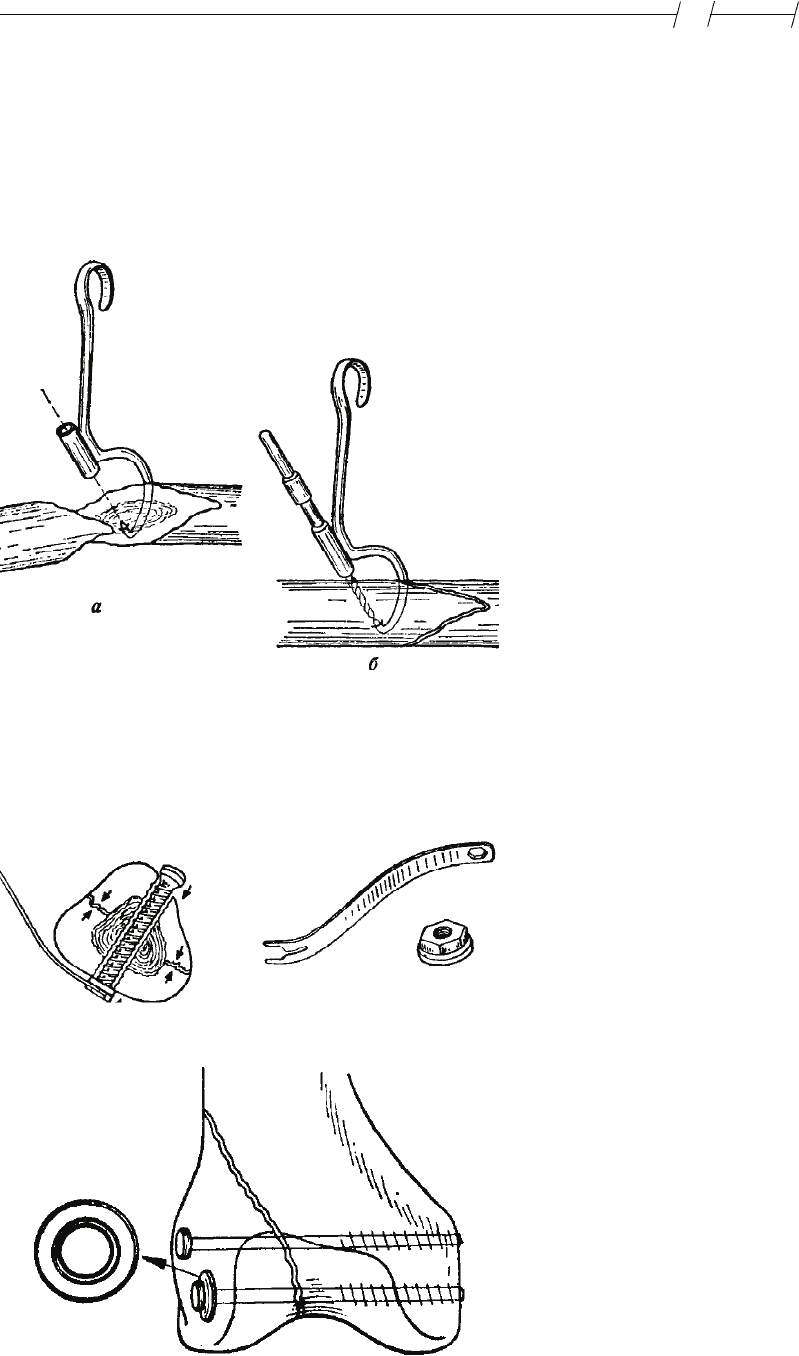

Рис. 8-20. Применение прицельного приспособления на выломавшей-

ся части кости, а) Сначала проводится просверливание отверстия диа-

метром 3,2 мм в кортикальном слое противоположной стороны, затем в

это отверстие вводится прицельное приспособление, б) После репозиции

перелома в расположенном у головки винта кортикальном слое просвер-

ливается отверстие диаметром 4,5 мм

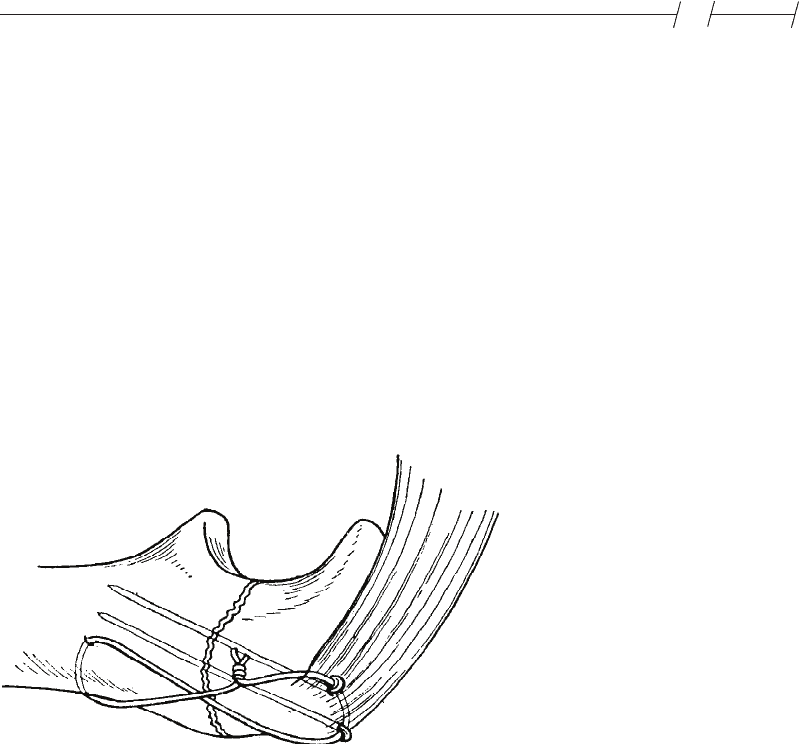

Рис. 8-21. Применение гайки для кортикального винта

Рис. 8-22. Подкладка для губчатого винта в мыщелке бедренной кости

Если концы отломков имеют неправильную форму

и возникают сомнения, пройдет ли винт в желаемом

направлении, то перед репонированием фрагментов

сначала сверлом диаметром в 3,2 мм изнутри про-

сверливается отверстие для винта. Затем при помо-

щи специального аппарата кончик винта вводится в

отверстие, после чего репонируется место перелома.

После этого при помощи сверла диаметром в 4,5 мм

производят просверливание через аппарат. Таким пу-

тем винт точно попадает в необходимое место (рис.

8-20). Для винтов кортикального слоя можно при-

менять также и гайки, если винт не может быть ста-

бильно зафиксирован в кости. Перед введением вин-

та гайка фиксируется соответствующим-прибором

(рис. 8-21).

Винт для губчатого слоя по вышеописанному ме-

тоду вводят в губчатый слой кости. Если есть опас-

ность, что головка винта из-за слишком малого со-

противления коркового слоя погрузится в кость, то

следует применить также и более широкую шайбу

(рис. 8-22).

Т.н. мыщелковый винт во всем похож на нормаль-

ный винт для коркового слоя, только его конец имеет

не тупую конусовидную форму, а обладает острой

частью нарезки (саморежущая нарезка). За головкой

винта находится более короткая или более длинная

часть винта без нарезки (применение см. стр. 949).

По рекомендации АО, для внутренней фиксации

малых отломков костей желательно использовать спе-

циальные винты: винты диаметром 4,0 мм для губча-

того слоя кости; 3,5 мм и 2,7 мм — для кортикального

слоя кости и самые маленькие (2,0

мм) винты. Для

каждого винта подбирается дрель соответствующего

диаметра с учетом нарезки на винте.

Остеосинтез пластинками

Пластинки, как и винты, уже десятилетиями при-

меняются для соединения костных отломков.

Заслугой секции по вопросам остеосинтеза (АО)

является разработка правильной техники остеосин-

теза металлическими пластинками.

Имеющиеся в распоряжении металлические плас-

тинки различны как по своей форме, так и по назна-

чению. т.н. широкая пластинка имеет толщину в 6

мм, она стабильна, у нее не меньше 6 просверленных

отверстий. Применяется и меньшая толщина и шири-

на узкой пластинки. Самая малая может принять на

себя 4 винта. Если пластинка образована для цилин-

дрической части трубчатой кости, то она имеет фор-

му «полутрубки» или «7/3 трубки» (рис. 8-23). Эти

пластинки с меньшей толщиной применяются там,

где и более тонкие металлические имплантаты могут

устоять перед биомеханическими действиями. В пос-

леднее время применяются также т.н. динамические

компрессионные пластинки, которые при помощи

специального просверливания (овальные отверстия)

достигают сжатия отломков Друг к другу, действуя в

направлении оси сдавления (рис. 8-24).

832

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

а б в г д

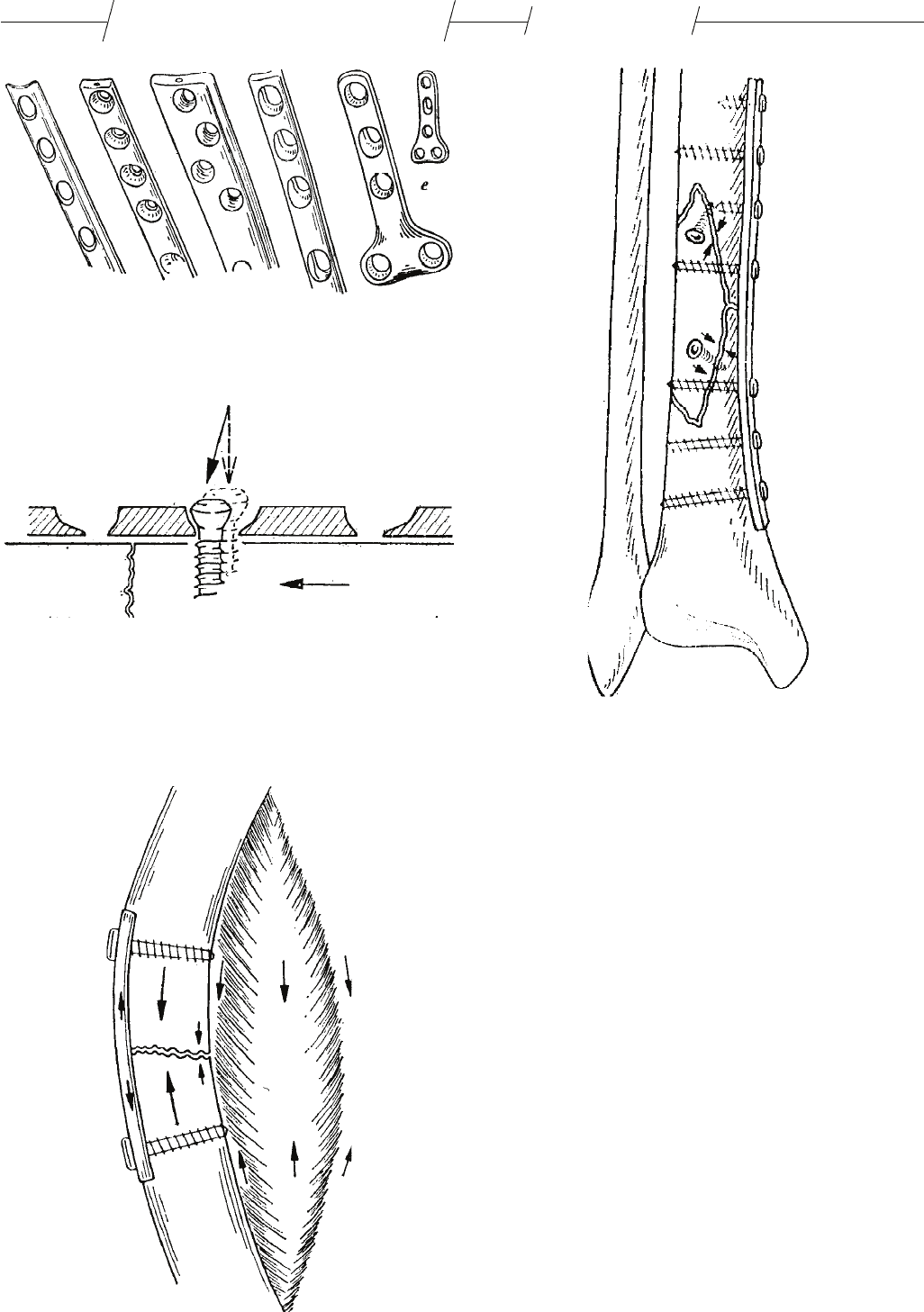

Рис. 8-23. Различные металлические пластинки для костной фиксации:

а) в форме полутрубки, б) узкая, в) широкая, г) динамическая компресси-

онная, д) ложечная, или Т-образная, е) малая Т-образная пластинка

Рис. 8-24. Т.н. динамическая компрессионная пластинка, и без натяже-

ния пригодная для осевого сжатия

Принципы остеосинтеза пластинкой. В интересах

стабильной внутренней фиксации перелома нужно

добиться сжимания друг с другом костных поверх-

ностей.

Рис. 8-25. Костная пластинка для натяжения. Пластинка превращает

натягивающее действие мускулатуры на кости в осевую компрессию

Рис. 8-26. Нейтрализующая пластинка на большеберцовой кости.

Фрагменты фиксируются двумя компрессионными винтами

Приложенная к кости пластинка прижимается

к одному отломку при помощи винтов, затем пе-

релом репонируется, и при помощи прибора для

натяжения пластинка натягивается на кость. При

этом между двумя отломками возникает сильное

осевое давление, сжимающее друг с другом повер-

хности перелома (см. рис. 8-28). Если пластинка

в натянутом состоянии при помощи винтов фик-

сируется и ко второму отломку, то и после снятия

прибора для натяжения сохраняется компрессия

между отломками.

Металлическая пластинка представляет собой

опору, которая перехватывает всякую сгибающую

силу, возникающую при натяжении мускулатуры или

нагрузке конечности, превращая ее в силу давления,

действующую в осевом направлении. Компрессион-

ная пластинка, таким образом, по своему фиксиру-

ющему действию является натяжной пластинкой

(рис. 8-25). Если плоскость перелома предоставля-

ет возможность прижать друг к другу поверхности

перелома при помощи компрессионных винтов, то

пластинка должна в первую очередь нейтрализовать

на период заживления действующие на перелом сги-

бающие и вращательные силы. Такие пластинки на-

зываются нейтрализующими. Предпосылкой этому

ТРАВМАТОЛОГИЯ

833

8

является то обстоятельство, что отломки прижима-

ются друг к другу винтами. И в случае перелома с

несколькими отломками нужно при помощи винтов

создать давление между отломками (рис. 8-26).

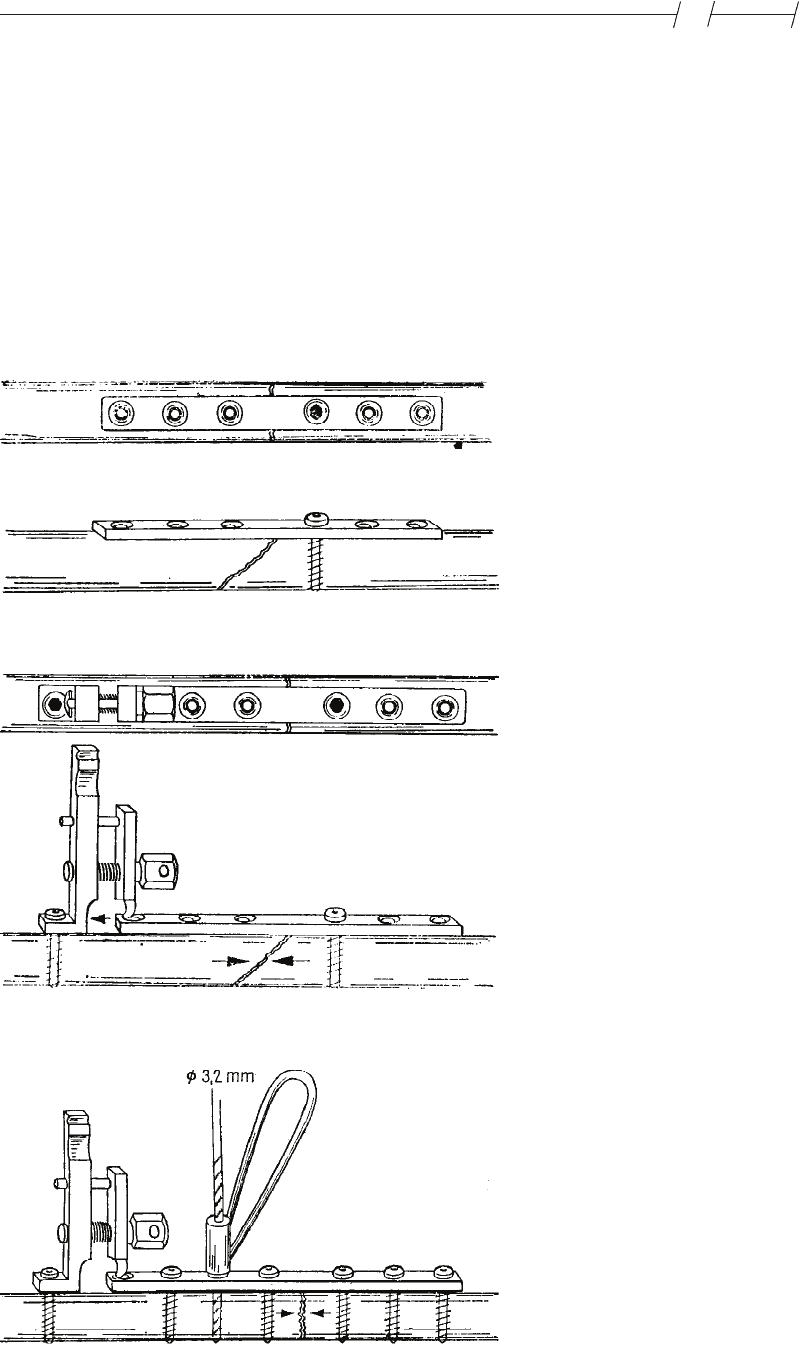

Техника остеосинтеза пластинкой.

1. При пластинчатом остеосинтезе, который дол-

жен осуществить простую осевую компрессию, от-

ломки костей сначала репонируются, затем устанав-

ливается величина пластинки и решается, в каком

направлении она должна натягиваться.

Рис. 8-27. Техника пластинчатого остеосинтеза, 1. Пластинка накла-

дывается и фиксируется винтом

Рис. 8-28. Техника пластинчатого остеосинтеза, II. При помощи натя-

гивающего устройства фрагменты сжимаются

Рис. 8-29. Техника пластинчатого остеосинтеза, III. Предварительно

натянутая пластинка фиксируется винтом

2. Пластинка прилагается к кости, и это место

в кости отмечается шилом через наиболее близкое

к перелому отверстие в пластинке. На указанном

месте просверливается ход диаметром в 3,2 мм, и в

нем делается нарезка для кортикального винта.

3. Затем пластинка опять накладывается, и в под-

готовленный ход через пластинку вводится корти-

кальный винт необходимой длины (рис. 8-27).

4. На пластинку, положенную на подлежащие

репозиции отломки, накладывается натягивающее

приспособление, фиксируемое винтом у другого

отломка. Пластинка натягивается вращением вин-

тового стержня, в результате чего между поверх-

ностями перелома возникает интерфрагментарная

компрессия (рис. 8-28); затем на дру гом отломке

прикрепляются другие фиксирующие пластинку

винты.

5. После повторного натягивания в свободные от-

верстия пластинки возле натягивающего приспособ-

ления, после сверления и нарезки вставляются корти-

кальные винты, и затем натягивающее приспособле-

ние удаляется (рис. 8-29).

6. Для того, чтобы при помощи пластинчатого ос-

теосинтеза достигнуть достаточной стабильности,

винты должны по крайней мере 5 раз надежно охва-

тить здоровый кортикальный слой в каждом отломке.

В остеопорозной атрофичной кости винты должны

быть фиксированы в корковом слое в каждом отломке

в 6 или 7 местах.

В самое наружное отверстие пластинки, как

правило, вставляется более короткий винт, охва-

тывающий только переднюю часть коркового слоя

для того, чтобы фиксированный пластинкой отре-

зок кости не переходил непосредственно в биоме-

ханически нормальную, более эластичную кост-

ную структуру.

7. Стабильность внутренней фиксации кости про-

веряется как при открытой ране, так и на рентгенов-

ских снимках.

8. Рана послойно закрывается над дренажем с

отсасыванием. При стабильном остеосинтезе гип-

совая фиксация не применяется. После наложения

стерильной повязки на рану конечность завертыва-

ется синтетической губкой и эластичной повязкой

(рис. 8 -30).

В пластинках с диаметром половины или третьей

части трубки имеются, как уже было указано, оваль-

ные отверстия для винтов. Если винты после точ-

ной репозиции отломков на обоих концах удалены

на большем расстоянии от места перелома, т. е. экс-

центрически по отношению к овальным отверстиям

пластинок, то при их ввинчивании косая плоскость

под головкой винта отдалит пластинку от щели пе-

релома. Это все может вызвать сильную межфраг-

ментарную компрессию (рис. 8-31). Подобные плас-

тинки могут быть применены и тогда, когда слиш-

ком мало места для наложения прибора, служащего

для натягивания пластинки.

834

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

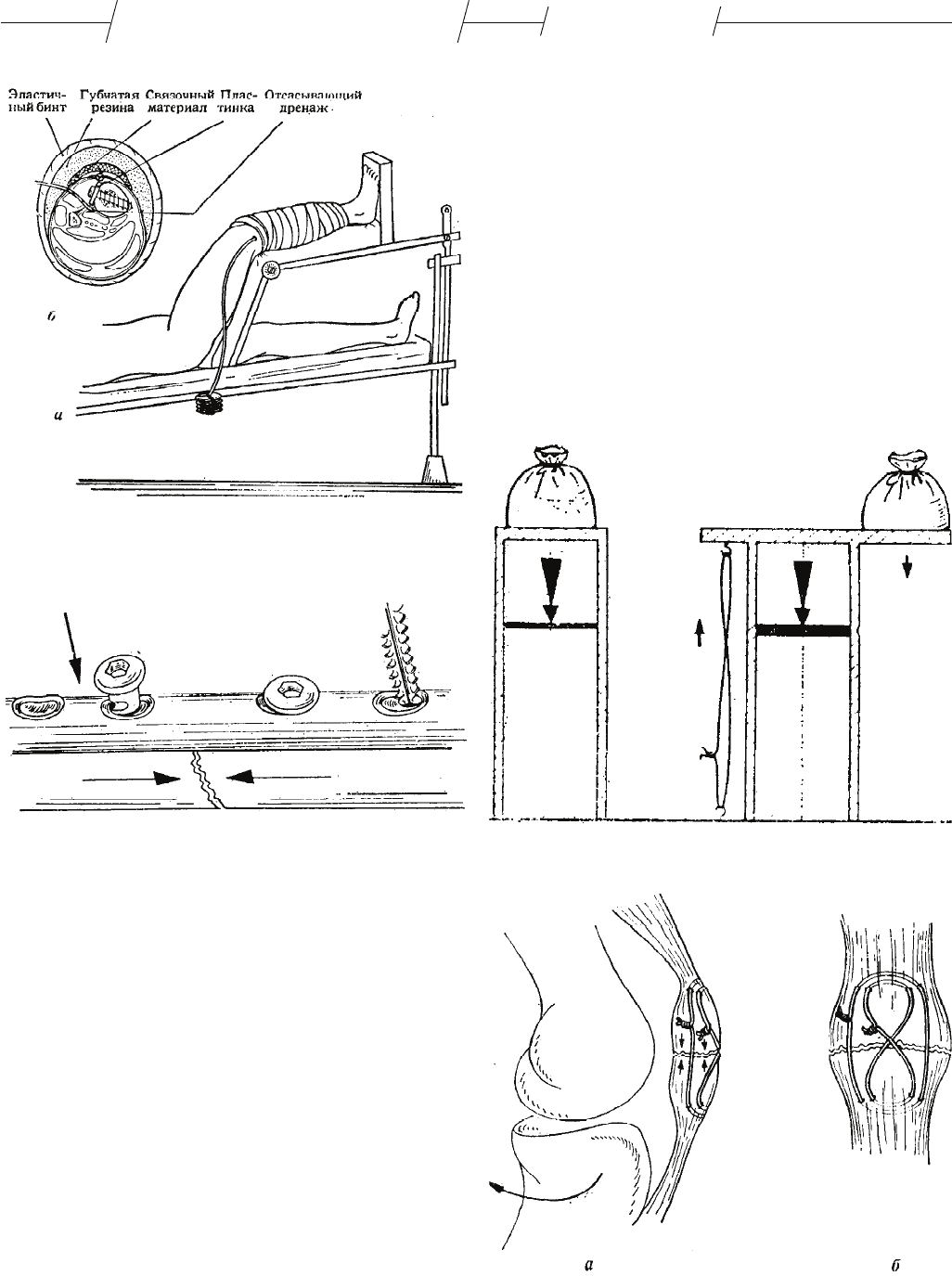

Рис. 8-30. После пластинчатого остеосинтеза по поводу перелома го-

лени: а) отсасывающий дренаж и высокое положение конечности, б) схе-

матическое изображение повязки

Рис. 8-31. Осевая компрессия пластинкой в форме полутрубки

Применение проволоки

с натягивающей петлей

Метод применения натягивающей петли осно-

вывается на механическом принципе, согласно

которому осевое давление вызывает равномер-

ное действие давления, а эксцентрическое давле-

ние вызывает натягивающее действие на стороне,

противоположной приложению силы. Если на-

тягивающее действие на стороне натяжения под-

хватывается наложенной на кость проволокой, то

воз-действующая сила может быть превращена в

межфрагментарное давление, действующее в кос-

ти (рис. 8-32).

Сила тяги, как правило, определяется мышеч-

ным тонусом. Характерным примером являются

дистракционные переломы олекранона или надко-

ленника. Если после репозиции отломков на сторо-

не тяги накладывается проволока, то поверхности

перелома при натяжении сжимаются. Рис. 8-33 по-

казывает это на примере перелома надколенника.

Техника применения проволочной петли.

Проволочные петли должны противодействовать

силе, вызывающей смещение отломков. Для этой

цели применяется прочная, гибкая проволока диа-

метром в 1,0 или в 1,2 мм. Проволока проводится

через просверленные в кости каналы под сухожилие,

может также перекрестно завязываться в узел (см.

рис. 8-148). Целесообразно завязывать проволочные

петли в слегка суперкорригированной позиции от-

ломков. После этого, еще во время операции прове-

ряется, имеет ли место хорошая фиксация. При такой

проверке пытаются вызвать смещение репонирован-

ных отломков. При недостаточном натяжении накла-

дывается новая петля.

Рис. 8-32. Принцип натягивающей петли

Рис. 8-33. Применение натягивающей петли на надколеннике. а) На

поверхности перелома кости при сгибании в коленном суставе возникают

силы сжатия, б) Положение проволок (вид спереди)

В определенных случаях (например, при много-

фрагментных переломах) выгодно сначала фиксировать

ТРАВМАТОЛОГИЯ

835

8

отломки введенными проволоками и только после этого

произвести наложение проволочной петли. Петля мо-

жет проводиться вокруг отогнутых концов фиксирую-

щих проволок (рис. 8-34). При надежной фиксации рана

закрывается после введения отсасывающего дренажа.

Иммобилизация гипсовой повязкой не требуется.

Остеосинтез, произведенный по принципу прово-

лочной петли, характеризуется тем, что сравнительно

малым количеством металла (проволоки или тонких

металлических пластинок) удается превратить на-

правленные на смещение отломков силы в силу, при-

жимающую друг к Другу поверхность этих отломков,

что является одним из важнейших основ современно-

го остеосинтеза.

Рис. 8-34. Применение натягивающей петли с удерживающими прово-

локами при лечении перелома олекранона

Шинирование костномозгового канала

Orowes уже в 1916 г. сообщил об успешно прове-

денном им лечении переломов бедра и локтевой кос-

ти путем введения в костномозговой канал длинных

металлических спиц. Как известно, до него и другие

(Nicolaysen, 1897; Delbet, 1906; Lambotte, 1907; Спи-

жарный, 1913; Schene, 1913) пытались фиксировать

кости интрамедуллярно введенным металлом.

Joly, (1935), Danis (1937) и Lambrinudi (1940)

вводили в костномозговой канал толстую стальную

проволоку. Rush уже в 1927 г. ввел в костномозговой

канал гвоздь для фиксации перелома.

В настоящее время для экстензии костей исполь-

зуется метод оперативного лечения, разработанный

в 1940 г. Kiintscher, широко пропагандировавшим

свой метод. Им установлено, что правильное введе-

ние в костномозговой канал длинных трубчатых кос-

тей трехлопастных гвоздей обеспечивает хорошую

фиксацию костей. Интрамедуллярный остеосинтез

возможен без вскрытия области перелома, и в таких

случаях выбирается место для введения гвоздя. Пра-

вильное введение гвоздя облегчается предваритель-

ным введением направляющей спицы. В случае ин-

трамедуллярного остеосинтеза обеспечивается удов-

летворительная внутренняя фиксация, тем самым

отпадает необходимость во внешней фиксации.

Интрамедуллярный остеосинтез распространился

за несколько лет. В Венгрии этот метод был введен

Hedri, В. Horvath и Daniel. В 1953 г. Kuntscher раз-

работал технику просверливания костномозгового

канала для приведения его в соответствие с формой

гвоздя. Такой метод остеосинтеза значительно улуч-

шал фиксацию костей и снижал количество ослож-

нений. В Советском Союзе методика и различные

металлические конструкции для остеосинтеза раз-

работаны и широко применяются под руководством

Центрального института травматологии и ортопедии

им. Приорова при непосредственном участии дирек-

тора института М. В. Волкова.

Интрамедуллярный остеосинтез закрытого перело-

ма костей, несомненно, один из самых совер шенных

методов оперативного лечения переломов. Если име-

ются необходимые показания и условия, то автор также

предпочитает этот метод. Из-за сложности репозиции

и необходимости рентгенологического контроля об-

ласти закрытого перелома во время операции многие

воздерживаются от его применения и производят опе-

рацию открытым способом, обнажая разрезом область

перелома. Автор прибегает к открытому способу лишь

в том случае, если закрытая репозиция не удается.

Показания к интрамедуллярному

остеосинтезу.

1. Об абсолютном показании можно говорить, если

по компетентному заключению для данного случая

наилучшим способом лечения является интрамедул-

лярный остеосинтез. Сюда относятся поперечные пе-

реломы в средней трети бедра и большеберцовой кос-

ти, или короткие косые переломы, причем даже в том

случае, если в результате повреждения кости откалы-

вается небольшой отломок. Применение этого метода

абсолютно показано при лечении переломов бедра и

большеберцовой кости, если в средней трети их возни-

кает ложный сустав, и особенно, если имеются показа-

ния к закрытому методу внутрикостной фиксации.

2. Об относительном показании можно говорить

в том случае, когда применение метода интрамедул-

лярного остеосинтеза не обещает преимуществ по

сравнению с применением других известных мето-

дов лечения переломов. Сюда относятся сегментар-

ные переломы, переломы бедра и большеберцовой

кости на границе дистальной трети и в ее пределах,

когда внутрикостно введенный гвоздь уже идеально

не фиксирует дистальный отломок. Для лечения этих

повреждений в сломанную кость гвоздь подходящей

толщины можно ввести лишь после предварительно-

го просверливания костномозгового канала. За отно-

сительное показание можно принять также наличие

836

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

ложного сустава в дистальной трети бедра и боль-

шеберцовой кости, так как фиксация внутрикостно

введенным гвоздем в таком случае не всегда удовлет-

ворительная.

3. Показанием в виде исключения является приме-

нение метода интрамедуллярного остеосинтеза при

раздроблении в средней трети бедра или большебер-

цовой кости, когда другие методы лечения могут дать

лучшие результаты. Показанием к применению этого

метода в виде исключения можно считать также слу-

чаи длинного косого или спирального переломов бед-

ра и большеберцовой кости. К этой группе относятся

повреждения в сегменте, близко расположенном к

суставу. Прилежном суставе в виде исключения так-

же применим метод интрамедуллярного остеосинте-

за.

На плечевой, локтевой и лучевой костях ни пере-

ломы, ни ложные суставы методом интрамедулляр-

ного остеосинтеза не лечатся.

С введением т.н. запирающего интрамедуллярно-

го остеосинтеза модифицировались вышеизложен-

ные методы внутрикостной фиксации. Запирание в

большой степени повышает эффективность лечения

переломов в дистальной трети или ложных суставов

методом внутрикостной фиксации, так как оно сни-

мает ротационную нестабильность и даже в сегменте

с широкой костномозговой полостью обеспечивает

удовлетворительную фиксацию. Это относится и к

переломам с раздроблением в средней трети бедра и

большеберцовой кости. Поэтому с дополнением инт-

рамедуллярного остеосинтеза запиранием вышеупо-

мянутые повреждения причисляются к группе отно-

сительных показаний.

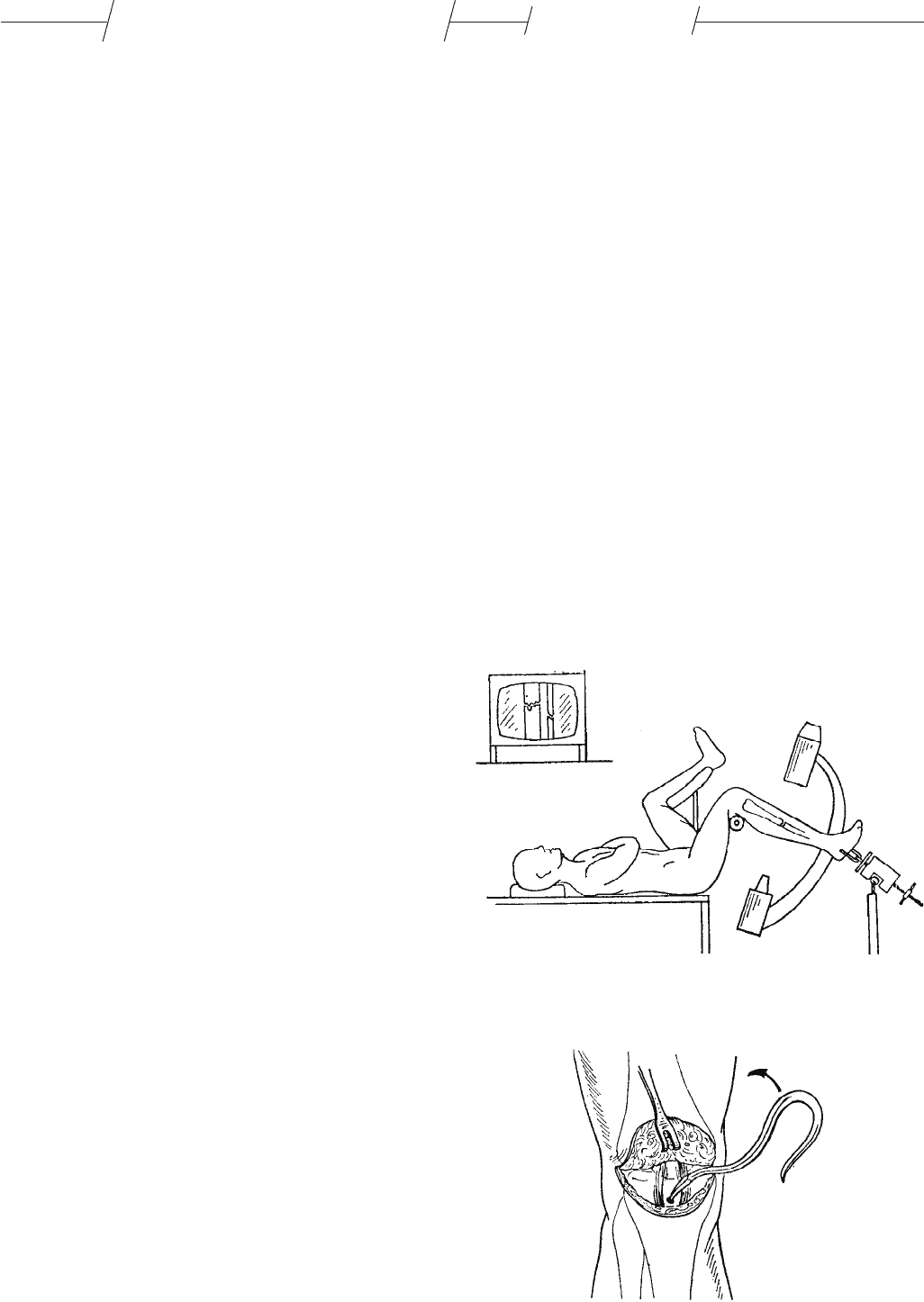

Условия для шинирования

костномозгового канала.

Для закрытого шинирования костномозгового ка-

нала требуется усилитель изображения, телеэкран и

соответствующий операционный стол (рис. 8-35), на

котором перелом может быть закрыто репонирован

под контролем рентгена. Если не обеспечены эти ус-

ловия, то рекомендуется проведение открытого ши-

нирования костномозгового канала.

Просверливание костномозгового канала произ-

водится закрыто, так как при открытом ши нировании

кровоснабжение концов отломков еще дополнитель-

но поражается отодвиганием надкостницы. Если все

же необходимо произвести открытое шинирование

костномозговой полости, то следует вбить только

более тонкий гвоздь, чтобы не возникли сопутству-

ющие повреждения. В случае надобности через 4-6

недель после первой операции более тонкий гвоздь

после закрытого просверливания заменяется более

толстым.

Техника шинирования

костномозгового канала.

В противоположность закрытому шинированию

открытое может производиться на простом операци-

онном столе без рентгеновского контроля.

При закрытом. шинировании перелом репонирует-

ся под наркозом. Затем производят обкладывание опе-

рационного поля и рентгеновского аппарата стериль-

ным бельем. Обнажается только та область, где должен

быть введен гвоздь. Костным шилом открывается путь

в костномозговой канал (рис. 8-36). Затем через кост-

номозговой канал вводится проводник под контролем

рентгена. Если удастся его провести через линию пе-

релома в костномозговой канал дистального костного

фрагмента, то это значит, что успешно проделана одна

из наиболее трудных частей операции (рис. 8-37).

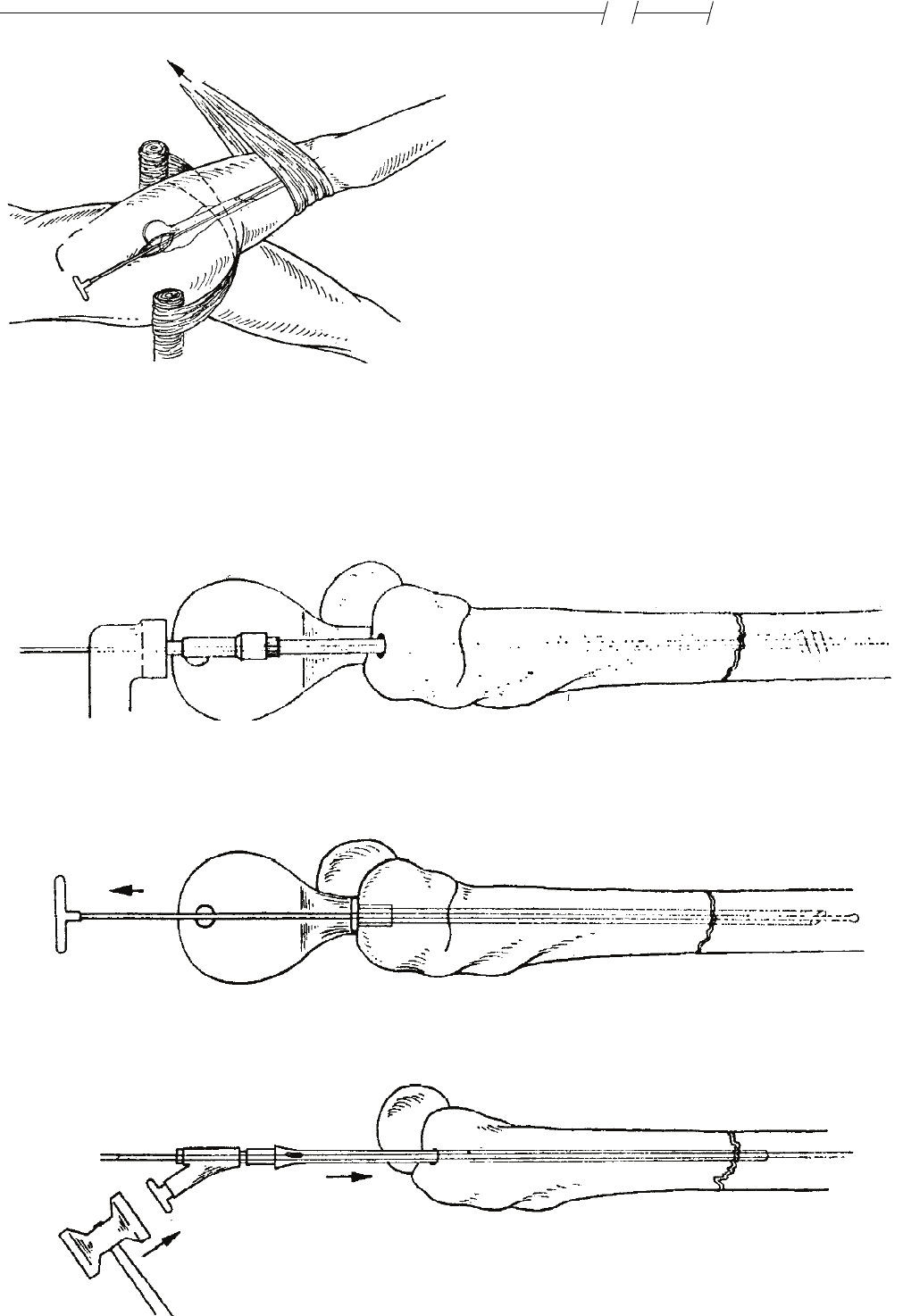

Измерением длины введенного в костномозговой

канал проводника измеряется необходимая длина

костномозговой шины. Затем костномозговой канал

расширяется при помощи сверл, вводимых по про-

воднику соответственно толщине шины. При этом

диаметры соответствующих сверл увеличиваются

каждый раз на пол миллиметра или на миллиметр.

Наконец, через костномозговой канал проводится

Рис. 8-35. Закрытое шинирование костномозгового канала, 1. На спе-

циальном операционном столе под контролем усилительного экрана про-

водится операция (на большеберцовой кости)

Рис. 8-36. Закрытое шинирование костномозгового канала, II. Отвер-

стие для введения костнополостной шины изготавливается костным ши-

лом (на большеберцовой кости)

ТРАВМАТОЛОГИЯ

837

8

Рис. 8-37. Закрытое шинирование костномозгового канала, III. В кос-

тномозговой канал закрытой репонированной кости вводится проводник

(на бедренной кости)

и затем извлекается металлический проводник. В

пластмассовую трубочку вводят теплый раствор Рин-

гера, выполаскивая оставшуюся в костномозговом

канале костную стружку (рис. 8-39). После повтор-

ного введения металлического проводника по нему

в костномозговой канал вводится отобранная шина

(рис. 8-40). Ее положение контролируется при помо-

щи усилительного телеэкрана.

До уровня перелома вводится отсасывающий

дренаж, после чего рана послойно закрывается. До-

полнительная иммобилизация гипсовой повязкой из-

лишня (рис. 8-41).

При открытом методе внутрикостной фиксации

целесообразно поступить так же, как при закрытом

методе, т. е. начать операцию со вскрытия места вве-

дения гвоздя. На верхушке вертела бедра и над ше-

роховатостью большой берцовой кости острым инс-

трументом вскрывают костномозговую полость и в

проксимальную часть этой кости вводят спицу. Затем

Маленьким разрезом вскрывают место перелома и

после репозиции отломков проводят спицу по кост-

номозговой полости из проксимальной части кости в

ее дистальную часть.

Рис. 8-38. Закрытое шиннирование костномозгового канала, 1\Л Костномозговой канал просверливается сверлами увеличивающегося диаметра,

находящимися на гибком сверлильном стержне и введенными над проводником в трубку одинакового калибра (на бедренной кости)

Рис. 8-39. Закрытое шинирование костномозгового канала, V. Над проводником проводится пластмассовая трубка, через которую после удаления

прута образовавшаяся при сверлении костная мука выполаскивается, после этого вставляется проводник

Рис. 8-40. Закрытое шинирование костномозгового канала VI. Проводник направляет шину на свое место (на бедренной кости)

838

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

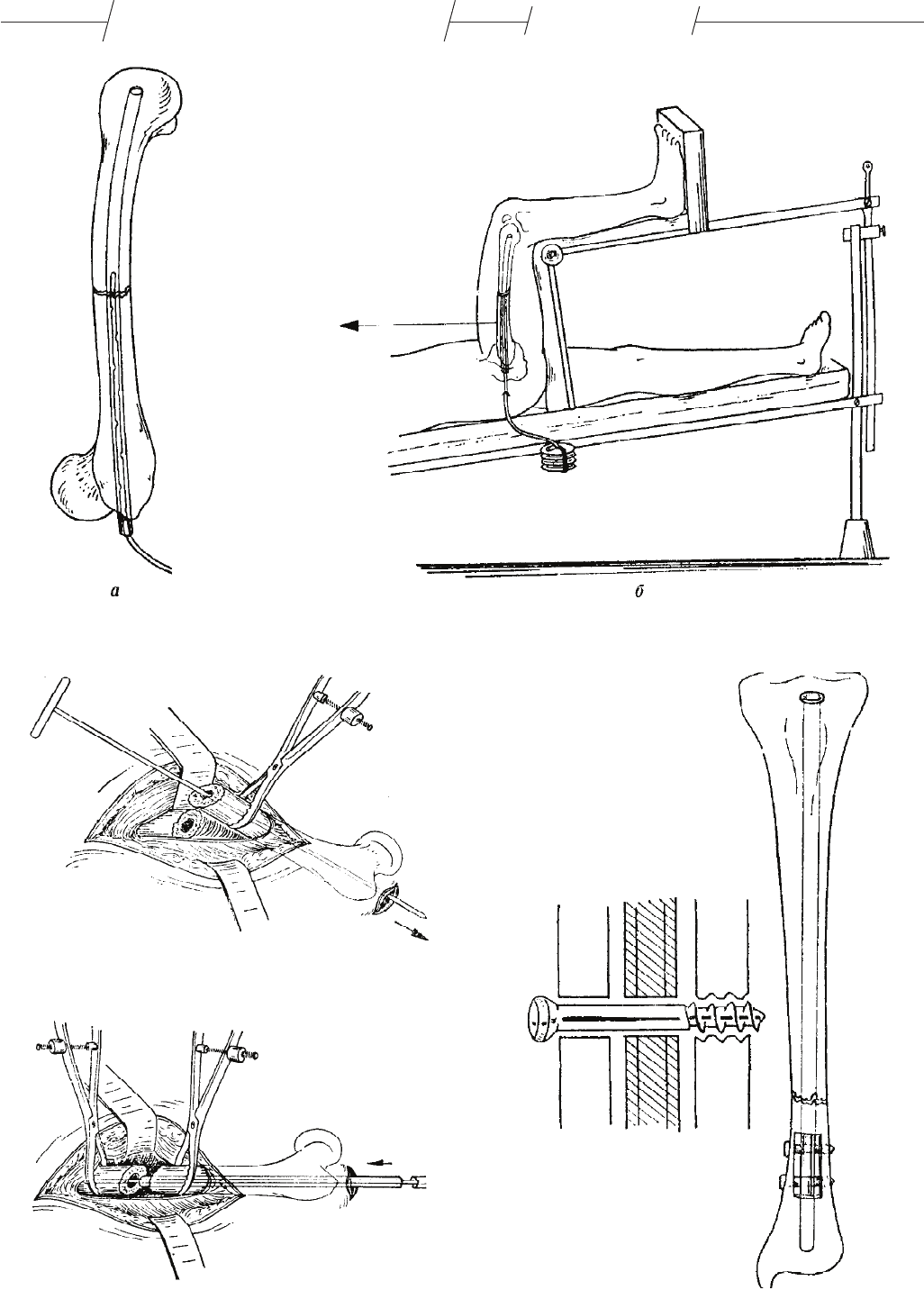

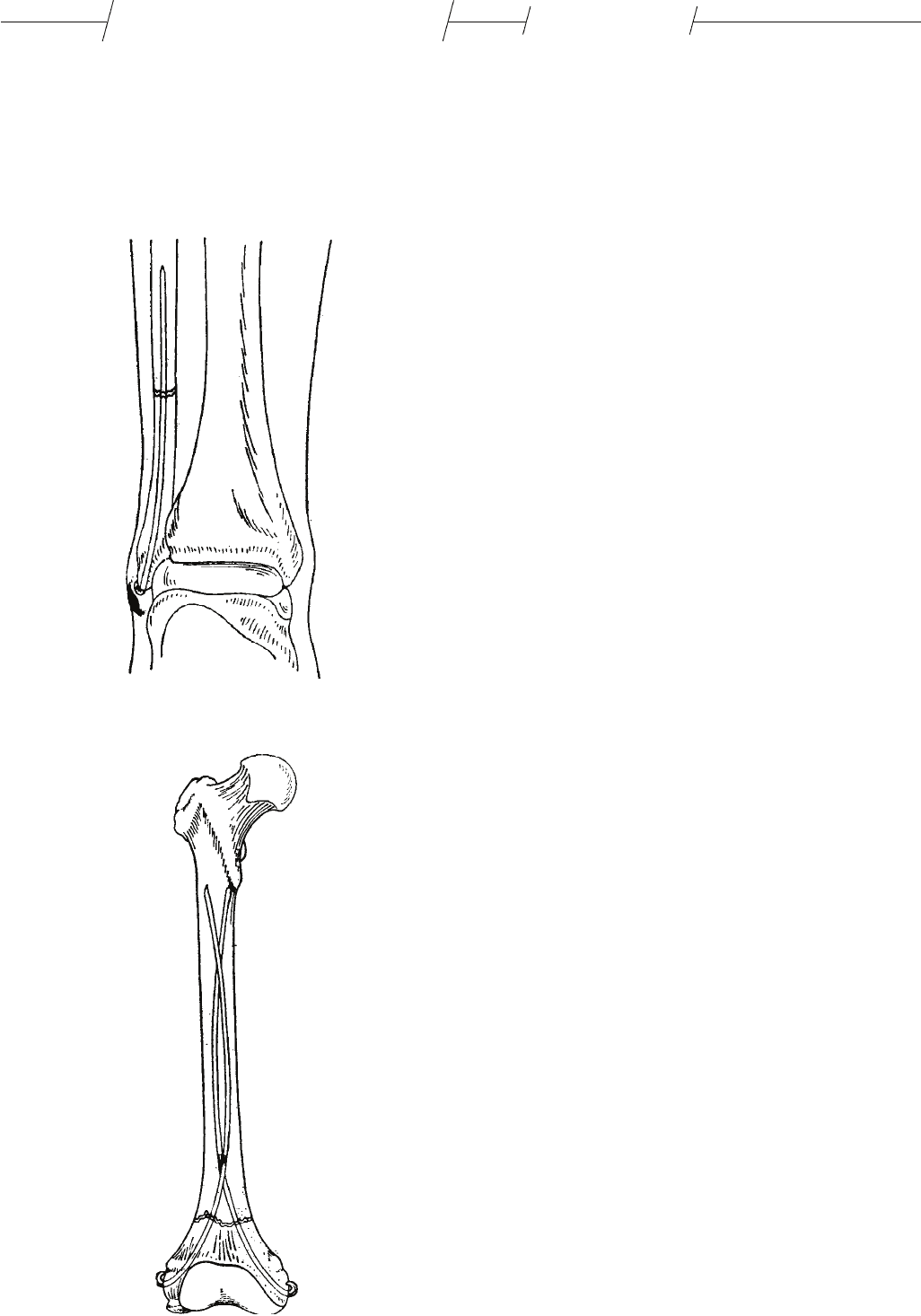

Рис. 8-42. Открытое шинирование костномозгового канала на бедрен-

ной кости, 1. Проводник вставляется в костномозговой канал прокси-

мального костного фрагмента

Рис. 8-43. Открытое шинирование костномозгового канала на бедрен-

ной кости, II. Шина вбивается в костномозговой канал со стороны верте-

ла до места перелома, затем, после репозиции перелома, сначала в дис-

тальный фрагмент, через шину вводят проводник, а затем вбивают шину

в костномозговой канал

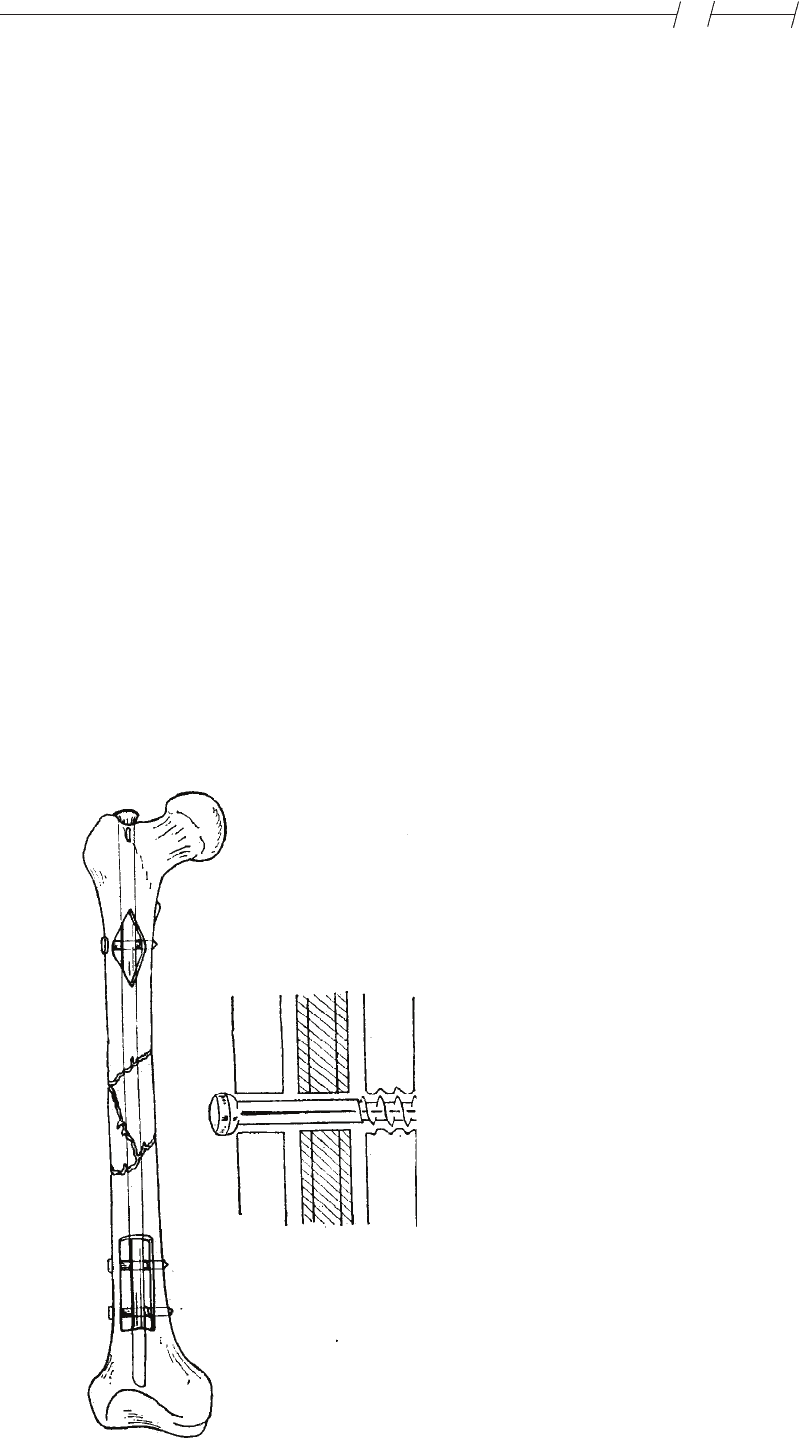

Рис. 8-44. Закрытое запирательное шинирование костномозгового ка-

нала для лечения переломов и нижней трети большеберцовой кости или

многофрагментных переломов, а также ложных суставов. Запиранием

предупреждается возможное смещение дистального костного отломка

Рис. 8-41). Закрытое шинирование костномозгового канала, VII. а) В просвет шины до уровня перелома вводится отсасывающий дренаж, б) после

операции конечности придается_приподнятое положение

ТРАВМАТОЛОГИЯ

839

8

Открытый способ интрамедуллярного остеосинте-

за на бедренной кости может начаться и со вскрытия

перелома, после чего спица вводится и со стороны

проксимальной внутрикостной полости (рис. 8-42).

Однако в таких случаях следует внимательно следить

за тем, чтобы конец спицы при выходе ее из бедрен-

ной кости проходил не через шейку бедра, а вблизи

верхушки вертела. В том месте мягких тканей, где

прощупывается спица, на коже делается небольшой

разрез, и с дорзальной стороны сначала до уровня

перелома вводится гвоздь, выбранный для внутри-

костной фиксации. Затем спица вынимается и вновь

вводится в кость через центральный канал гвоздя с

дорзальной стороны (рис. 8-43), после чего произво-

дится репозиция отломков. Теперь спица продвигает-

ся в дистальную костномозговую полость, и по ней

уже окончательно вбивается гвоздь. Этот открытый

метод введения гвоздя автором применяется очень

редко.

Шинирование костномозгового канала с

укреплением шины.

За последнее время показания к шинирова-

нию костномозгового канала распространились

и на переломы и псевдоартрозы в дистальной

трети бедренной и большеберцовой кости.

Рис. 8-45. Статическое заграждение на бедренной кости для лечения

многофрагментных переломов средней трети. Заграждением предупреж-

дается вторичное соскальзывание отломков

Это стало возможным благодаря тому что после

окончания шинирования через кожу возле шины в

заранее просверленные отверстия вставляются вин-

ты. При помощи этих поперечно идущих винтов,

проникающих в равной мере в кортикальный слой

и шину, проведенную через костномозговой канал,

можно предотвратить вращение или прочие неже-

лательные движения дистального фрагмента. При

переломе в нижней трети достаточно фиксировать

дистальный конец шины двумя болтами к кости, так

как шина в самом узком месте костномозгового ка-

нала в проксимальной части кости прочно фиксиро-

вана. Этот способ укрепления шины называется ди-

намическим, так как действующие на поверхности

отломков осевые силы, вызываемые в первую оче-

редь мышечным тонусом, шинирующей операцией

не выключаются (рис. 8 -44).

Закрытая стабильная внутренняя фиксация ос-

кольчатого перелома в средней трети также может

быть достигнута при помощи шинирования с укреп-

лением шины. После вколачивания шины при помо-

щи смонтированного у ее конца прибора, в предва-

рительно просверленные каналы шины вставляются

как у проксимального, так и у дистального костного

отрезка по одному поперечному винту. Этим мероп-

риятием в движение между фрагментами. Такой спо-

соб ши нирования костномозгового канала называет-

ся статическим укреплением шины (рис. 8-45).

В качестве одного из методов укрепления шины

в дистальном отрезке большеберцовой кости мож-

но применять также и фиксирующие проволоки по

Herzog, которые выводятся через боковые щели в

шине. Этим можно в определенной мере также пре-

дотвратить вращение (см. рис. 8-169).

Так как шинирование костномозгового канала на

длинных трубчатых костях нижней конечности пред-

ставляет весьма надежный остеосинтез, показания к

его проведению могут быть расширены с применени-

ем фиксации шины.

Шинирование по Hackethal

пучком проволоки

В 1961 г. Hackethal опубликовал вариант шини-

рования костномозговой полости, который, собствен-

но говоря, является удачным сочетанием свойства

гибкой проволоки и негибкой шины. Основная мысль

этого метода заключается в том, что в костномозговом

канале при помощи пучка проволоки неодинакового

диаметра можно добиться более прочной фиксации,

чем шиной, имеющей всюду одинаковую толщину.

Техника проведения операции. Перелом peпoни-

руется под контролем рентгена. Наподобие закрыто-

го шинирования костномозгового канала место вве-

дения обнажается, затем при помощи шила создается

840

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

ход в костномозговом канале. Проволоки диаметром

2,5-3 мм одна за другой вводятся в костномозговой

канал, проходя дальше за плоскость перелома. Рас-

положенные друг возле друга проволоки заполняют

узкие места в костномозговом канале (рис. 8-46).

Концы проволоки загибаются у кости, и затем

рана закрывается.

Рис. 8-47. Шинирование по RUSH. Применение шины на малоберцо-

вой кости

Рис. 8-48. Применение двух противоположно согнутых Rush при над-

мыщелковом переломе бедренной кости

Шинирование по Rush

Фиксация гвоздями по Rush является особой

формой шинирования костномозговой полости.

Через место перелома в костномозговую полость

вводятся эластичные металлические стержни тол-

щиной в 2,5-6,0 мм. Если они в соответствующем

положении эластично вклиниваются в кость, то,

опираясь в трех точках, хорошо ее фиксируют

(рис. 8-47).

Техника проведения операции.

На экстензионном столе производят закрытую ре-

позицию перелома. Репозиция кости контролируется

при помощи усилительного экрана. В соответствую-

щем месте кость обнажается небольшим разрезом, и

костномозговой канал вскрывается костным шилом.

В прямой костномозговой канал вводят изогнутый,

а в изогнутый канал — прямой проводник Rush для

того, чтобы его вклиниванием повышался фиксаци-

онный эффект. Перед введением стержням придается

соответствующая форма.

Вмешательство проводится закрытым методом.

Если закрытым методом не удается добиться репони-

рования отломков, то следует из небольшого разреза

на месте перелома добиться репозиции и введения

конца стержня в дистальную часть костномозгового

канала. Обычно две, изогнутые противоположно друг

к другу шины обеспечивают достаточную фиксацию

(рис. 8-48). Применяемые металлические шины име-

ют крючковатые концы, которые вбиваются до корти-

кального слоя, после чего рана закрывается. Наруж-

ная фиксация не требуется.

Шинирование переломов,

расположенных

вблизи тазобедренного сустава

Лечение перелома шейки бедренной кости стало

почти специальной областью травматологии. Шини-

рование при этой форме перелома является хорошим,

распространенным и успешным методом лечения.

Техника шинирования при переломе шейки

бедренной кости.

На экстензионном столе нижняя конечность че-

рез обувь или через временную гипсовую повязку

присоединяется к винтовому стержню. Перелом

закрыто вправляется, при помощи усилительного

экрана в нескольких плоскостях проверяется пра-

вильность стояния отломков. Затем бедренная кость

обнажается латерально возле большого вертела.

В кость с места, намеченного для введения шины,