Литтманн И. Оперативная хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

901

8

место, приготовленное для окончательной установки

протеза, пальцами или специальным приспособле-

нием вдавливается свежеприготовленный костный

цемент. Удаление воздуха и секрета, попавших в кос-

тномозговой канал, может быть облегчено введением

пластмассовой трубочки с твердой стенкой в костно-

мозговой канал. Если цемент был достаточно глубо-

ко вдавлен в костномозговой канал, то пластмассовая

трубочка может быть удалена. После этого ствол про-

теза вставляется на свое место и при помощи пок-

рытого пластмассой инструмента (молотка) вбива-

ется в костномозговой канал. Таким образом протез

попадает на свое место, причем его плечо лежит на

краю кости. Выдавленный здесь цемент немедленно

удаляется. Как только цемент затвердел, головка бед-

ренной кости репонируется, в результате чего в тазо-

бедренном суставе восстанавливается подвижность.

Перед закрытием рана прополаскивается рингеровс-

ким раствором точно так же, как и во время операции.

Перед тем, как послойно закрыть рану, вводят 2-3

отсасывающих дренажа. Так как операционный до-

ступ осуществляется межмышечно, то больной уже в

день операции начинает проводить специальные уп-

ражнения, совершая движения конечностью. На пя-

тый день после операции больной может садиться на

край койки. После завершения заживления раны он

начинает ходить на костылях. После 2-5-не-дельной

активной мышечной тренировки пациент может уже

ходить с палкой. К наиболее эффективным элемен-

там последующего лечения относятся упражнения в

воде и вообще бальнеологическое лечение.

Артродез тазобедренного сустава. До раз-

вития и широкого распространения тотального про-

тезирования тазобедренного сустава операция арт-

родеза имела значительно большее значение, чем в

настоящее время. Несколько десятилетий тому назад

при туберкулезе тазобедренного сустава производи-

ли также внесуставной артродез.

В настоящее время артродез тазобедренного сус-

тава приходится производить только в редких случа-

ях. Для лечения воспалительных или дегенеративных

заболеваний обычно выбирается метод операции, со-

храняющий подвижность. Все же операция артроде-

за не исчезла полностью из хирургической практики

лечения заболеваний тазобедренного сустава, так как

эта операция и в настоящее время оправдана.

Больной тазобедренный сустав молодых лиц мож-

но иммобилизовать с одной стороны, если тазобед-

ренный сустав на другой стороне здоровый. Безбо-

лезненно нагружаемый иммобилизованный тазобед-

ренный сустав имеет много преимуществ, особенно

у пациентов, которым из-за их профессии приходит-

ся много стоять или ходить.

Для артродеза тазобедренного сустава предложе-

но применять несколько способов операции. Суть

этих операций заключается в том, что иммобилиза-

ция тазобедренного сустава производится в положе-

нии 15-20° сгибания и приблизительно 10° вращения

наружу. Артродеза слегка согнутом состоянии ко-

нечности облегчает пациенту возможность садиться,

хотя это положение невыгодно при стоянии и ходьбе.

Степень отведения идеальна только в том случае, ког-

да после операции расстояние между внутренними

лодыжками при нагрузке обеих конечностей равня-

ется 20 или 25 см.

Поэтому при артродезе тазобедренного сустава

стремятся к полному или хотя бы частичному осве-

жению суставных поверхностей и к созданию таким

образом стабильной внутренней фиксации между

проксимальным концом бедренной кости и тазовой

костью для того, чтобы больной мог лечиться без гип-

совой повязки. Все это нужно учитывать при выборе

оперативной техники, ибо едва подвижный сустав

обычно лишь отчасти может быть освежен и через

небольшой доступ с чрезсуставным шинированием

также может быть достигнут артродез. Если имеется

более значительная подвижность в суставе, то с него

полностью нужно удалить хрящ. После этого следует

провести внутреннюю фиксацию наложенных друг

на друга бесхрящевых суставных поверхностей.

Для артродеза тазобедренного сустава приведены

многочисленные варианты операций (см, стр. 868,

рис. 8-78). При артродезе почти неподвижного, но бо-

лезненного тазобедренного сустава автор рекоменду-

ет поступать так, как при операции Pitzen. При этом

на экстензионном столе оперируют из латерального

доступа с применением усилительного экрана. После

сдалбливания верхушки вертела ниже верхнего края

суставной впадины при помощи долота Scherbichler

из суставной впадины и из головки бедренной кости

вырезается цилиндрический кусок для запирания. За-

тем костный цилиндр поворачивается на 180°.

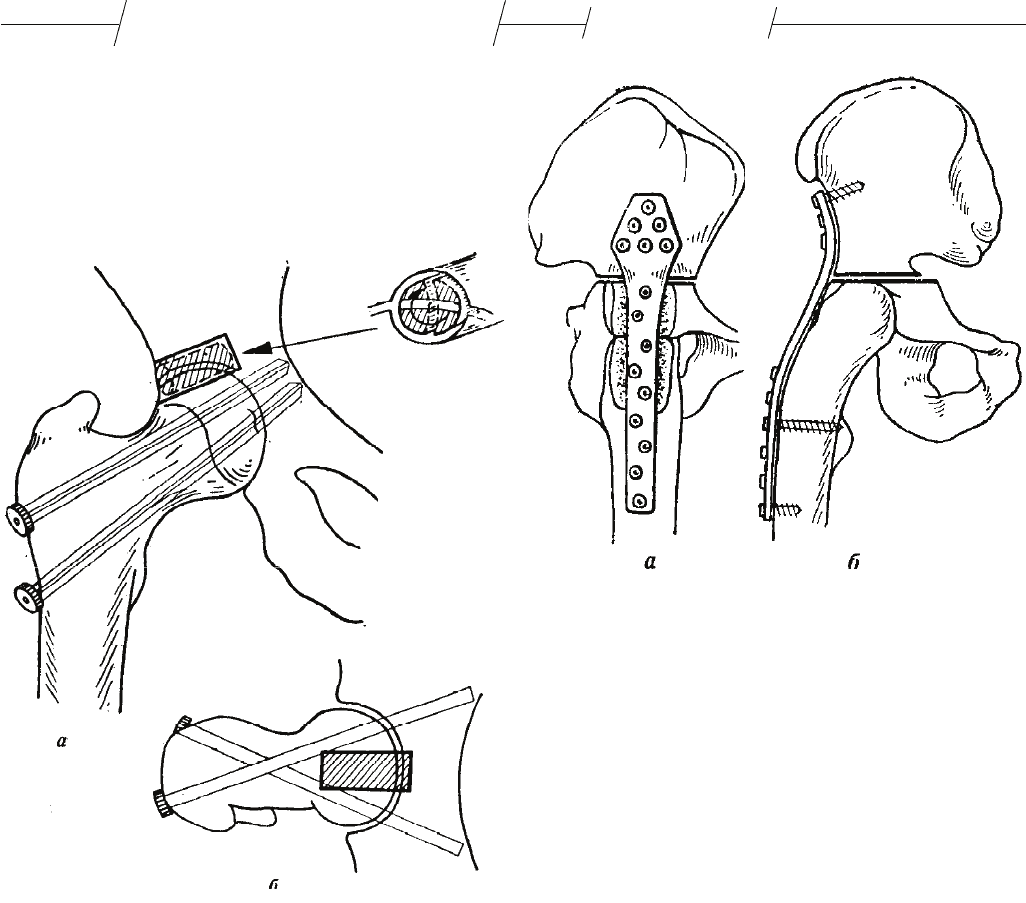

После этого в тазовую кость вбивается, как при

шинировании шейки бедренной кости, одна широ-

кая или две тонки трансартикулярные лямеллярные

шины (рис. 8-137). Вертел опять фиксируется на

своем месте, и после введения отсасывающего дре-

нажа операция заканчивается послойным зашивани-

ем раны. После вмешательства больной может быть

рано мобилизован без наружной фиксации, а после

окончания заживления раны он может начать ходить,

нагружая оперированную конечность.

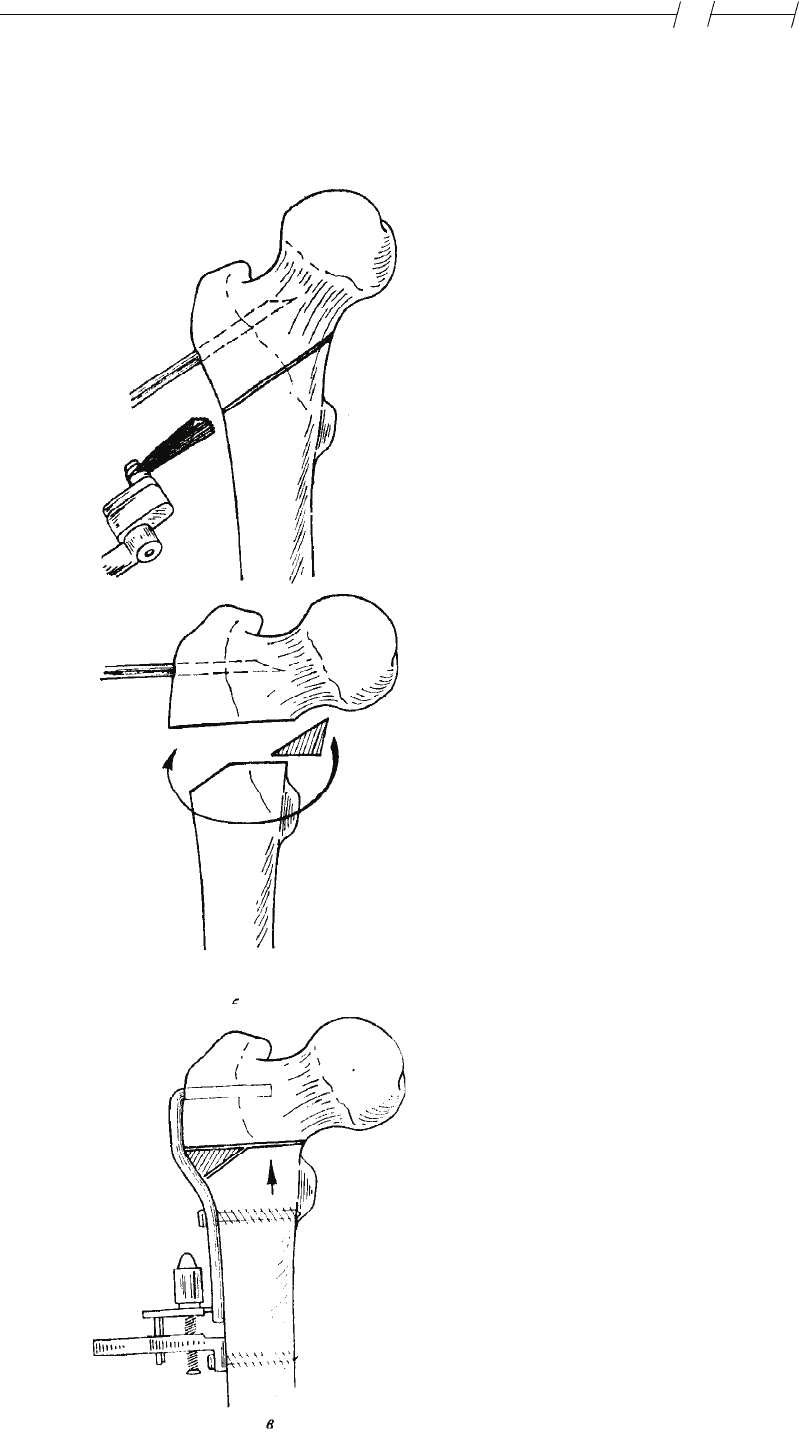

Секция остеосинтеза (АО) рекомендует сконстру-

ированную Schneider большую перекрестную плас-

тинку для фиксации тазобедренного сустава. Эта опе-

рация представляет собой значительно большее вме-

шательство, чем вышеописанное, и поэтому следует

производить его только у молодых пациентов, нахо-

дящихся в хорошем общем состоянии. Латеральный

доступ после сдалбливания вертела предоставляет

902

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

возможность широко раскрыть тазобедренный сустав

и подвздошную кость. Краниальный сегмент головки

бедренной кости удаляется осцилляционной пилой.

Над вертлужной впадиной тазовую кость обходят рас-

патором, затем кость под защитой рычага Hotmann

поперечно пересекается осцилляционной пилой.

Рис. 8-137. Артродез тазобедренного сустава краниальным запирани-

ем и шинированием через сустав. Вид а) спереди и б) в медио-латераль-

ной плоскости

Отведением нижней конечности дистальная часть

таза смещается в медиальную сторону, в результа-

те чего создаются благоприятные предпосылки для

нагрузки нижней конечности. Из вертела выдалб-

ливается или выпиливается блок губчатой Кости,

сформированный таким образом, чтобы заполнить

пространство между головкой бедренной кости и

фиксирующей металлической пластинкой. После

этого проксимальная часть большой металлической

пластинки фиксируется 5 или 6 винтами, входящими

в губчатое вещество подвздошной

А

ости. На ее дис-

тальный конец надевается натягивающий пластинку

прибор, который сдавливает кость под пластинкой.

После этого дистальная часть пластинки прикрепля-

ется кортикальными винтами к бедренной кости.

Принцип операции показан на рис. 8-138. После

введения отсасывающего дренажа рана послойно

закрывается. М. Muller позволяет своим пациентам

через 14 дней после операции ходить на костылях и

через 2 месяца — при помощи палки.

Рис. 8-138. Артродез тазобедренного сустава с остеотомией таза.

Пластинчатый остеосинтез крестца: а) сбоку, б) спереди

Остеотомия в тазобедренном суставе

В хирургии тазобедренного сустава уже десяти-

летиями известна остеотомия в области вертела, так

как она является одной из наиболее благодарных

операций для лечения патологических состояний

тазобедренного сустава (Schanz, Pauwels, McMurray,

Putti, Wainwright, Hammond, Milch, Charry). В настоя-

щее время для фиксации подвертельных остеотомий

применяются также и различные формы остеосинте-

за, что, с одной стороны, делает возможной точную

коррекцию, а с другой — стабильную внутреннюю

фиксацию и таким образом избавляет пациента от

вредных последствий ношения гипсовой повязки. На

стр. 912 была описана вальгизационная остеотомия.

Для лечения коксартроза, а скорее — для его пре-

дупреждения хорошо оправдала себя варизационная

остеотомия, главным образом, в тех случаях, когда

при диспластическом тазобедренном суставе обна-

руживается круто расположенная головка бедренной

кости. Операция производится на экстензионном

столе под контролем усилительного экрана. Костный

клин, корригирующий патологически крутое положе-

ние шейки бедренной кости, при варизационной ос-

теотомии берется краниально от малого вертела.

Если после иссечения клина из кости приклады-

вать оставшиеся костные поверхности без смещения

их по отношению друг к другу, то механическая ось

бедренной кости сместилась бы еще больше в ме-

диальную сторону, т. е. расстояние от анатомичес-

кой оси увеличилось бы еще больше. Это привело

бы к постоянной перегрузке медиальных мыщелков

ТРАВМАТОЛОГИЯ

903

8

бедренной и большеберцовой кости. Поэтому после

взятия открытого в медиальную сторону коррекци-

онного клина нужно медиализировать ствол бедрен-

ной кости, т. е. пододвинуть его под проксимальную

часть бедренной кости.

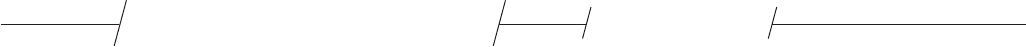

Рис. 8-139. Варизирующая остеотомия, а) Плоскость перепиливания

кости; 6) смещение вырезанного медиального клина на наружную сторо-

ну; в) фиксация костных частей пластинкой АО

Это лучше всего достигается пластинкой АО, ко-

торая изогнута под углом в 87° и у верхнего конца

которой имеется впадина, пригодная для приема вер-

тела, в то время как нижняя часть пластинки сдви-

гает перед собой изогнутые пластинки проводятся

согласно обычной технике. Если место для введения

пластинки подготовлено соответствующим инстру-

ментом, то осцилляционной пилой вырезается кост-

ный клин желаемой величины. После этого пластин-

ка на месте инструмента вбивается, и выпиленные

костные поверхности сжимаются для получения на-

меченной конфигурации (рис. 8-139). Наружная фик-

сация после операции не применяется, конечностью

можно двигать почти немедленно. Через 4 5 недель

допускается нагрузка конечности.

Травматические вывихи

тазобедренного сустава

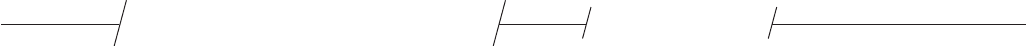

Травматический вывих тазобедренного сустава

возникает обычно от действия большой силы. Рас-

познавание вывиха не представляет трудности, так

как на рентгеновском снимке хорошо видна вывих-

нутая головка бедренной кости.

Простой травматический вывих тазобедренного

сустава лечится консервативно. Репозиция вывиха

является срочной задачей. Для этой цели, как прави-

ло, нужно ввести препараты, расслабляющие мыш-

цы, и поэтому репозиция проводится под интубаци-

онным наркозом. Задний вывих легко может быть

репонирован на операционном столе, если имеется

возможность сильно вытянуть приподнятую повреж-

денную конечность, например, при помощи каната,

проведенного через блок, прикрепленный к потолку.

Если не имеется такой возможности, то пострадав-

ший кладется в операционной на подстилку из тонкой

пластмассовой губки или на простыню на пол, так

как поврежденная конечность при этом может быть

легче поднята и вытянута. При соответствующей ре-

лаксации мышц головка бедренной кости может быть

вставлена подниманием конечности и вращением ее

в направлении суставной впадины.

Если головка бедренной кости вернулась на свое

место, то пружинистая фиксация бедренной кости и

патологическая позиция конечности немедленно пре-

кращаются. Поврежденная конечность не фиксиру-

ется, но нагрузка допускается лишь через несколько

недель.

Оперативное лечение травматического вывиха та-

зобедренного сустава необходимо тогда, когда выло-

ман большой кусок заднего края суставной впадины

(и поэтому после вправления головки бедренной кос-

ти наступает повторный вывих) или же если неболь-

шой кусок края суставной впадины попадает в сус-

904

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

тав и вклинивается при репозиции между головкой и

суставной впадиной. Пациент для операции кладется

на живот. Описанный на стр. 904 задний доступ к

тазобедренному суставу позволяет быстро найти от-

ломанную часть края суставной впадины. Если фраг-

мент достаточно большой, он репонируется после

репозиции головки бедренной кости и фиксиру ется

виляем- Если небольшой кусок кости вклинивается в

тазобедренный сустав, он удаляется во время опера-

ции. После введения дренажа рана послойно закры-

вается. Наружная фиксация не применяется; однако

молодые пациенты на протяжении 8-12 недель долж-

ны ходить только на костылях. После этого рекомен-

дуется постепенное повышение нагрузки.

Лечение нагноений после операции

на тазобедренном суставе

Всякое послеоперационное нагноение угрожает

результату операции. Нужно считаться и с тем, что

послеоперационное нагноение может вызвать сепсис,

угрожающий жизни больного. Одним из наиболее

страшных осложнений в хирургии тазобедренного

сустава является пиартроз таза, так как он часто на-

чинается незаметно, обычно у пожилых. Этих паци-

ентов трудно спасти от развития сепсиса. При уста-

новлении малейших признаков пунктируется область

операции и тазобедренный сустав. Нельзя медлить и

с его вскрытием.

Если в тазобедренном суставе выявлен гной, не-

льзя оставлять отломанную головку бедренной кости

в суставе, ее следует срочно удалить. При септичес-

ком состоянии целесообразно удалить и протез. При

такой операции всегда вводится прополаскивающий

и отсасывающий дренаж (см. стр. 835, рис. 8-2). Спе-

цифический антибиотик выбирается на основании

антибиотикограммы, его вводят местно, а также и

системно. Ранней постановкой диагноза и активным

комплексным лечением смертность при послеопера-

ционных нагноениях тазобедренного сустава в пос-

ледние годы удалось снизить.

Экзартикуляция

в тазобедренном суставе

Экзартикуляция, т. е. удаление конечности в та-

зобедренном суставе, может быть необходима из-за

злокачественных опухолей, распространенного раз-

рушения или не поддающегося лечению нагноения.

После даже такой обширной операции больной име-

ет возможность при помощи протеза впоследствии

начать опять ходьбу.

При этой операции больной кладется на спину,

причем таз на оперируемой стороне приподнимает-

ся на подушке. Вентрально образуют меньший, дор-

зально — больший кожный лоскут. Разрез начинается

у медиального конца паховой связки и заканчивается

приблизительно на 5-6 см над верхушкой вертела.

Прежде всего от места своего прикрепления отделя-

ется большая ягодичная мышца, конечность приво-

дится и приподнимается. Таким образом можно от-

дельно перевязать ягодичные сосуды. Седалищный

нерв пересекается проксимально.

Отходящие от костей таза мышцы отделяются, за-

тем препарируется от кости и суставная капсула. На

вентральной стороне сначала разыскиваются сосуды,

перед пересечением они перевязываются. Вслед за

этим пересекаются бедренный и запирательный не-

рвы. Приводящие и сгибательные мышцы пересека-

ются близко к месту своего отхождения, затем враще-

нием головки бедренной кости наружу ее вывихива-

ют, конечность удаляется.

После тщательной остановки кровотечения в рану

вводят, по крайней мере, 2 отсасывающих дренажа.

Остатки большой ягодичной мышцы и сгибательной

и приводящей мускулатуры сшиваются, и таким об-

разом покрывается тазовая кость. От кожного лоску-

та сохраняется столько, сколько требуется для нало-

жения кожного шва без натяжения.

Повреждения диафиза

бедренной кости

Доступ к диафизу бедренной кости

Диафиз бедренной кости окружен большой массой

мышц. Доступ нужно выбрать таким образом, чтобы

при щажении мышц попасть к глубже лежащим об-

разованиям.

Доступ к бедренной кости с латеральной сторо-

ны простой, поэтому, если это возможно, выбирается

этот способ обнажения кости. Кожный разрез прово-

дится по прямой линии, соединяющей верхушку вер-

тела и латеральный мыщелок бедренной кости, более

проксимально или более дистально, в зависимости

от того, к какой части бедренной кости мы желаем

подойти. Подвздошно-берцовое утолщение широкой

фасции бедра расщепляется по ходу волокон. Лате-

ральная широкая мышца бедра перерезается в той

плоскости, в которой кость должна обнажаться. При

этом через мышцу проникают по возможности у ее

заднего края. На проксимальном отрезке производит-

ся только продольный разрез в несколько сантимет-

ров, или же перерезается место перехода мышцы в

сухожилие непосредственно под вертелом в форме

буквы L. Таким образом латеральная широкая мыш-

ца может быть смещена по всей своей длине с кости

в вентральном направлении (рис. 8-140).

ТРАВМАТОЛОГИЯ

905

8

После обработки кости распатором перед тем, как

продолжить операцию, применяют расширители или

крючки.

При закрытии раны сначала сшивается фасция

латеральной широкой мышцы, затем производится

шов широкой фасции и кожи. Отсасывающий дренаж

вставляется между мышцей и фасцией.

Вентральный доступ к бедренной кости применя-

ется редко и только к нижней трети бедра. Кожный

разрез продольный. Проникают вглубь между лате-

ральной широкой мышцей и латеральным краем пря-

мой мышцы бедра. Продольно посередине расщепив

промежуточную широкую мышцу, попадают на кость.

Недостаток этого доступа заключается в том, что пос-

ледующее рубцевание мускулатуры часто приводит к

ограничению подвижности в коленном суставе.

Рис. 8-140. Обнажение проксимального конца бедренной кости. До-

ступ к наружной широкой мышце бедра и ее выделение

Медиальный доступ к бедренной кости применя-

ется редко. В средней трети медиальному доступу ме-

шает в первую очередь бедренная •артерия. Поэтому,

если это потребуется, бедренная кость обнажается

в крайнем случае в проксимальной или чаще в дис-

тальной трети через медиальный доступ. Обнажение

проксимальной трети осуществляется при согнутой

и отведенной в тазобедренном суставе конечности.

Кожный разрез производится вдоль большой приво-

дящей мышцы. Между большой и малой приводя-

щими мышцами проникают тупым путем вглубь до

достижения бедренной кости. Следует помнить, что

здесь можно повредить запирательный нерв и запи-

рательную артерию.

В дистальной трети бедренной кости медиальный

доступ может быть использован не только при вме-

шательствах на кости, но и для обнажения сосудов,

проходящих в Гунтеровом канале. Кожный разрез

проводится у переднего края портняжной мышцы,

которая, затем оттягивается в дорзальную сторону.

После расщепления фиброзной пластинки широкой

приводящей мышцы бедра перед нами лежат круп-

ные сосуды, идущие с медиальной стороны бедра в

дорзальном направлении. Если необходимо попасть к

бедренной кости, то оттягивают приводящие мышцы

в дорзальном направлении. Если доступ распростра-

няется к подколенной площадке бедренной кости,

то сухожильная часть большой приводящей мышцы

оттягивается вентрально или пересекается. Сосуды

должны быть видимы на каждой фазе операции для

того, чтобы их не повредить.

При заднем доступе к- бедренной кости произво-

дится продольный кожный разрез у середины бедрен-

ной кости. Фасция пересекается у медиального края

двуглавой мышцы бедра. Между мышечным брюш-

ком двуглавой мышцы и полусухожильной мышцы

попадают к кости. Если операция производится на

кости, то нерв вместе с двуглавой мышцей оттягива-

ется в латеральную сторону.

Обнажение крупных сосудов бедра проводится в

проксимальной части по ходу портняжной мышцы.

Кожный разрез производится над медиальным краем

мышцы, брюшко мышцы оттягивается в латеральную

сторону. После этого перед нами открываются бед-

ренная артерия и вена, а также и ветви проходящего

здесь одноименного нерва. За ходом сосудов можно

легко проследить до достижения ими Гунтерова ка-

нала. Если нужно обнажить и более дистальный от-

резок сосудов, то портняжная мышца оттягивается в

дорзальную сторону.

Седалищный нерв достигается доступом сзади.

Так как он сопровождается сосудами, нужно щадить

не только нервные ветви, но, по мере возможности, и

проходящие вместе с ними артерии и вены.

Лечение переломов диафиза

бедренной кости

Перелом диафиза бедренной кости возникает под

воздействием значительной силы, главным образом

в связи с транспортными травмами. Распознавание

повреждения нетрудное. Больной не в состоянии хо-

дить, бросается в глаза ненормальная подвижность

бедра в области перелома. На основании рентгенов-

ских снимков решают, какое лечение должно прово-

диться. Консервативное лечение

Можно лечить перелом бедренной кости и консер-

вативно, так как заживление сломанной кости насту-

пает и без операции. Если соблюдаются все правила

консервативного лечения и больной может перено-

сить длительное лежание, то могут быть достигнуты

хорошие результаты методом консервативной тера-

пии по Behler. Принцип этого метода заключается в

репозиции и затем в лечении длительным вытяже-

нием и наложением гипсовой повязки до наступле-

ния костного заживления. Вслед за этим нужно для

восстановления подвижности в суставе и мышечной

силы проводить активную лечебную физкультуру.

В настоящее время благодаря развитию оператив-

ных методов лечения переломов известны многочис-

ленные операции, которые пригодны и для лечения

906

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

переломов бедренной кости. Эти методы не измени-

ли принципов консервативного лечения, а изменили

только показания к нему. В настоящее время перелом

бедренной кости лечится консервативно вытяжени-

ем, если речь идет о ребенке или если операцией не

может быть достигнута соответствующим образом

стабильная внутренняя фиксация кости (многофраг-

ментный перелом и — главным образом у пожилых

пациентов — сильно остеопорозная кость, в которой

материал, применяемый для остеосинтеза, не мо жет

быть фиксирован соответствующим образом). В на-

стоящее время, однако, все меньше переломов бед-

ренной кости лечится консервативно, теперь стре-

мятся к проведению более благоприятного для боль-

ного оперативного лечения, и только в случаях, когда

имеются вышеуказанные противопоказания, отказы-

ваются от операции.

Методы консервативного лечения, в том числе и

вытяжение, уже были описаны (см. стр. 840). Лече-

ние перелома бедренной кости вытяжением показано

на рис. 8-11. Наложение гипсовой повязки на таз про-

водится только у молодых пациентов или у лиц сред-

него возраста, находящихся в хорошем общем состо-

янии. Для того, чтобы гипсовая повязка не допустила

расхождения концов отломков, фрагменты кости в об-

ласти перелома ко времени наложения гипсовой по-

вязки должны быть соединены, по крайней мере, со-

единительной тканью. Поэтому у взрослого гипсовая

повязка на таз накладывается только через 5-6 недель

после перелома бедренной кости. У пожилых боль-

ных, которым нельзя накладывать гипсовую повязку,

на протяжении 8-10 недель накладывается экстензи-

онная повязка, причем проволочное вытяжение через

4 недели переносится с мыщелка бедренной кости на

бугристость большеберцовой кости. Силу вытяжения

постепенно уменьшают для предупреждения расхож-

дения фрагментов. Если на рентгеновском снимке

уже может быть распознана тень мозоли и если на

месте перелома уже нет патологической подвижнос-

ти, то заканчивают экстензионное лечение, и больной

может начать ходьбу на костылях. Полная нагрузка

поврежденной конечности допускается только после

полной костной консолидации.

При консервативном лечении нужно избегать двух

часто встречающихся ошибок. Одна ошибка — это

чрезмерное вытяжение. Для предотвращения этого

каждые 7-10 дней у больного, лежащего на койке, во

время экстензионного лечения производится рент-

геновский снимок, чтобы соответственно стоянию

фрагментов уменьшить силу растяжения. Другая

ошибка заключается в том, что осевая позиция фраг-

ментов точно не восстанавливается. В большинстве

случаев развивается деформация — выворот кнару-

жи — кости, вызывающая укорочение и нарушение

функции. Для достаточного отведения дистального

фрагмента конечности койку больного нужно расши-

рить досками, часто с применением подпорки, пото-

му что только таким образом можно правильно вос-

становить ось кости. Наложение гипсовой повязки

на таз нужно также производить при соответственно

отведенной конечности.

Оперативное лечение

Для лечения переломов бедренной кости можно

применять несколько оперативных методов. Из них

разработанное Kuntscher шинирование костномоз-

гового канала сменило консервативное лечение. Со

времени введения этого метода в 1940 г. он получил

большое развитие. Применяемый в настоящее время

метод значительно лучше удовлетворяет биологичес-

кие и биомеханические потребности, чем старый. На-

ряду с шинированием костномозгового канала при-

меняются и другие интрамедуллярные остеосинтезы,

значение которых для лечения перелома бедренной

кости по сравнению с шинированием костномозгово-

го канала, однако, невелико.

Секция травматологов по изучению вопросов

остеосинтеза (АО) разработала для лечения перело-

мов бедренной кости остеосинтез металлическими

пластинками; металлическая пластинка, однако, при

переломах диафиза не может конкурировать с ши-

нированием костномозгового канала. Для лечения

переломов в спонгиозной части кости, т. е. в прокси-

мальном или дистальном сегменте, расположенном

возле сустава, автор считает наиболее приемлемым

применение изогнутой пластинки АО.

Шинирование костномозгового канала

бедренной кости

Предпосылки и принцип шинирования костно-

мозгового канала были описаны на стр. 849. Здесь

приводятся особенности, относящиеся к бедренной

кости.

Показания. Каждый поперечный перелом в сред-

ней трети идеально пригоден для шинирования кост-

номозгового канала. Автор считает также пригодными

для шинирования и такие многофрагментные перело-

мы, при которых выломавшийся фрагмент маленький

и где шина костномозгового канала еще в достаточ-

ной мере может быть фиксирована в дистальной час-

ти бедренной кости. Непригодны для шинирования

длинные спиральные переломы, при которых костно-

мозговой канал дистального фрагмента уже настоль-

ко широк, что после просверливания даже и толстая

шина не может быть должным образом фиксирована.

Такого рода переломы в настоящее время лечатся т.н.

запирательным шинированием (см. стр. 852).

ТРАВМАТОЛОГИЯ

907

8

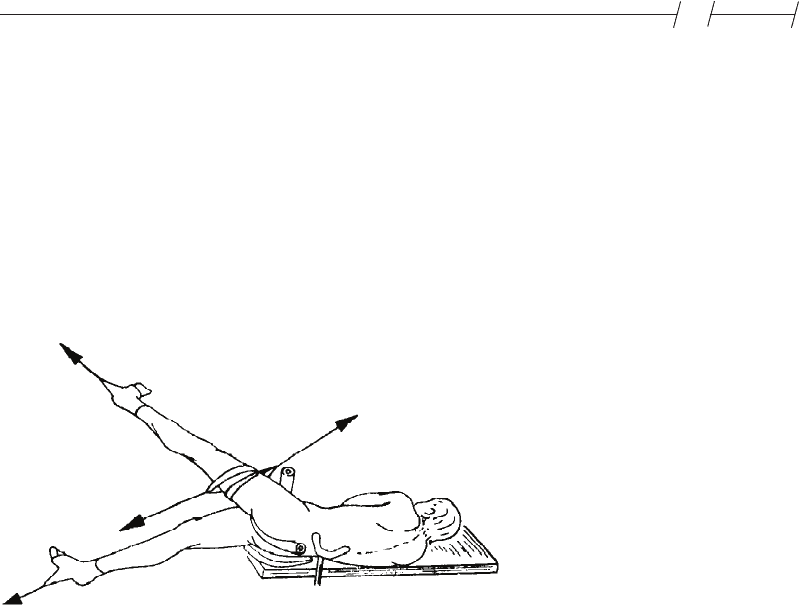

Техника шинирования костномозгового

канала. Автор считает закрытое шинирование кос-

тномозгового канала идеальным, так как оно не на-

рушает периостальное кровоснабжение фрагментов

и не повреждает мускулатуру бедра. Первичное ши-

нирование считается обоснованным только в исклю-

чительных случаях. При этом следует стремиться к

раннему проведению операции. Поэтому оперируют

через несколько дней после повреждения на экстен-

зионном столе при помощи усилительного экрана.

Рис. 8-141. Закрытое шинирование костномозгового канала бедренной

кости. Положение для проведения операции (схематически)

Просверливание костномозгового канала прово-

дится тогда, когда для внутренней фиксации перелома

требуется шина, которая толще самого узкого места

костномозгового канала. Перелом, локализующийся

дистально от середины диафиза, после просверлива-

ния шинируется. У женщин костномозговой канал в

проксимальной части кости должен просверливаться

до 12-13 мм, а у мужчин или у пожилых пациентов

еще больше, чтобы толстая шина хорошо прилегала

и в дистальном фрагменте и этим могла быть ста-

бильно фиксирована. Длина шины отмеряется после

вставления прута. Автор считает идеальным, если

шина высовывается максимально на 1 см из верхуш-

ки вертела и если дистальный конец ее доходит, по

крайней мере, до проекции на проксимальный край

коленной чашечки. Слишком тонкими или слишком

короткими шинами фрагменты не фиксируются, так

как после таких операций чаще возникают осложне-

ния при заживлении кости.

При закрытом шинировании переломов бедрен-

ной кости важно правильное положение больного.

Лежащий на боку пациент прилегает своей промеж-

ностью к специальной подпоре экстензионного сто-

ла, в результате чего подпирается и ось подвздошной

кости. Правильное положение изображено на рис.

8-141. Прежде всего перелом закрыто репонируется.

Только после этого обнажается место вбивания шины

в костномозговой канал на верхушке вертела. Через

сделанное шилом отверстие вводится прут (см. стр.

850,рис. 8-37), и костномозговой канал расширяется

проведенными в Него сверлами до желательной сте-

пени (см. рис. 8-38). Отдельные фазы шинирования

изображены на рис. 8-39—8-41.

Если репозиция перелома не является безупречной

и если поэтому невозможно продвинуть прут в кост-

номозговой канал дистального фрагмента, то бедро

покрывается стерильным бельем таким образом, что-

бы в случае необходимости можно было произвести

небольшой боковой разрез, при помощи которого за-

тем прут может быть введен в костномозговой канал

дистального фрагмента.

Открытое шинирование костномозгового канала

производится так, чтобы фрагменты друг на друга,

по крайней мере, в такой степени, чтобы прут мог

быть вставлен в костномозговой канал дистального

фрагмента. Эта операция может быть произведена и

на обычной операционном столе. Открытое шини-

рование применяется в первую очередь при смещен-

ных, застарелых переломах бедренной кости, если

операция возможна только через 3-4 недели после

несчастного случая или даже еще позже. Решающие

фазы открытого шинирования костномозгового ка-

нала изображены на рис. 8-42 и 8-43. При открытом

шинировании костномозговой канал просверливает-

ся редко, в крайнем случае лишь узкое место кост-

номозгового канала расширяется ручным сверлом на

11-12

мм от раны для того, чтобы можно было ввести

шину должной толщины. Одновременное поражение

периостального и эндостального кровоснабжения

вредно отражается на костной регенерации.

Техника пластинчатого остеосинтеза на

бедренной кости. Только в исключительных случа-

ях производится пластинчатый остеосинтез в облас-

ти диафиза бедренной кости. При этом применяется

широкая пластинка, имеющая по крайней мере 10

отверстий. Секция травматологов по изучению воп-

росов остеосинтеза (АО) рекомендует применение

двух пластинок, смещенных по отношению друг к

другу на 90°, из которых одна пластинка короче. При

последних просверливаниях двух пластинок вставля-

ются винты, укрепляющиеся только к расположенно-

му близко к пластинке кортикальному слою. Такие

вмешательства, однако, не относятся к повседневной

практике.

Вмешательства при осложнениях

и отдаленных последствиях переломов

диафиза бедренной кости

Лечение псевдоартрозов в области диафиза бедрен-

ной кости Обычно псевдоартроз бедренной кости

является осложнением лечения перелома. Если псев-

доартроз возникает вслед за шинированием костно-

мозгового канала, потому что шина не фиксирует пе-

908

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

релом стабильно, то лечение этого осложнения срав-

нительно простое. Слишком тонкая или слишком ко-

роткая шина удаляется, и костномозговой канал про-

сверливается настолько, чтобы можно было исполь-

зовать шину толщиной в 15-16 мм, которая хорошо

фиксировала бы перелом или образующие ложный

сустав костные концы. Если имеется псевдоартроз в

результате недостаточной фиксации шины в дисталь-

ном фрагменте костномозгового канала и если при-

менением более толстой шины нельзя добиться до-

статочной стабилизации, то латеральным доступом

обнажается псевдоартроз и дополнительно к шине

накладывается узкая компрессионная пластинка на

бед ренную кость) предупреждающая и микровраща-

тельное движение. Возможно также и запирательное

шинирование костномозгового канала (см. стр. 852).

По опыту автора, в результате двойной фиксации на-

ступает костное заживление псевдоартроза в хорошо

васкуляризованном участке кости. После окончания

заживления раны больной может полностью исполь-

зовать поврежденную конечность и уже во время за-

живления становится трудоспособным.

Если нужно лечить псевдоартроз, при котором

костные концы смещены, то бедренная кость фик-

сируется костномозговой шиной только после обна-

жения и освежения псевдоартроза. В таких случаях,

а также и при наличии костного дефекта, рубцово-

го окружения и плохого местного кровоснабжения

к образующим псевдоартроз костным концам при-

кладывается взятый из гребня подвздошной кости

спонгиозный костный фрагмент. Псевдоартроз бед-

ренной кости с костным дефектом редко лечится за-

мещением кости. И при костном дефекте длиной в

4-5 см производится шинирование костномозгового

канала, причем вращательная стабильность достига-

ется запирательным шинированием или добавочной

компрессионной пластинкой. Как только наступает

излечение псевдоартроза, укорочение конечности

корригируется остеотомией, проведенной на другой

стороне на здоровой бедренной кости. У пациентов

очень небольшого роста нужно тщательно обдумать

этот план лечения.

Операция по поводу

переломов бедренной кости,

заживших в неправильной позиции

Частым осложнением при лечении переломов бед-

ренной кости является соскальзывание фрагментов и

отклонение их от оси; в случае выраженных отклоне-

ний от оси это вызывает возникновение жалоб. Укоро-

чение на 1-2 см может быть корригировано ортопеди-

ческой обувью. Укорочение на 4-5 см, однако, у моло-

дых пациентов является уже показанием для проведе-

нии остеотомии на здоровой стороне. Этой операцией

выравнивается длина нижних конечностей.

Отклонение оси больше чем на 10° вызывает, с

одной стороны, укорочение, а с другой — патоло-

гическое напряжение мускулатуры. Деформация

из-за неправильной нагрузки суставов может стать

источником усиливающихся жалоб. У молодых па-

циентов отклонение оси и ротация выравниваются

остеотомией.

Для остеотомии лучше всего пригоден подвертель-

ный сегмент. Кость обнажается через латеральный до-

ступ и пересекается осциллирующей пилой. Бедренная

кость обычно фиксируется шиной, проведенной в кос-

тномозговой канал в исправленном положении. Если

проводится деротационная остеотомия, то костные

поверхности должны образовываться так, чтобы они

после шинирования костномозгового канала не могли

помощи металлической пластинки или запирательной

фиксации можно также предотвратить вращение кости

на шине.

Лечение нагноения, возникшего после открытого

перелома бедренной кости, и остеосинтеза После от-

крытых переломов и после операций может возник-

нуть нагноение бедренной кости, о чем всегда нужно

помнить. После шинирования костномозгового кана-

ла послеоперационное нагноение распространяется

обычно по всему каналу. Эта опасность уменьша-

ется; если при операции вводится отсасывающий

дренаж. При шинировании костномозгового канала

дренаж вводят и в просвет шины. При размозженной

ране уже при первичной обработке накладывается

прополаскивающий-отсасывающий дренаж. При

малейших признаках, указывающих на развитие ин-

фекции в области оперативного вмешательства, это

место своевременно и широко раскрывается. Гемато-

ма удаляется, рана закрывается над новым отсасыва-

ющим дренажем.

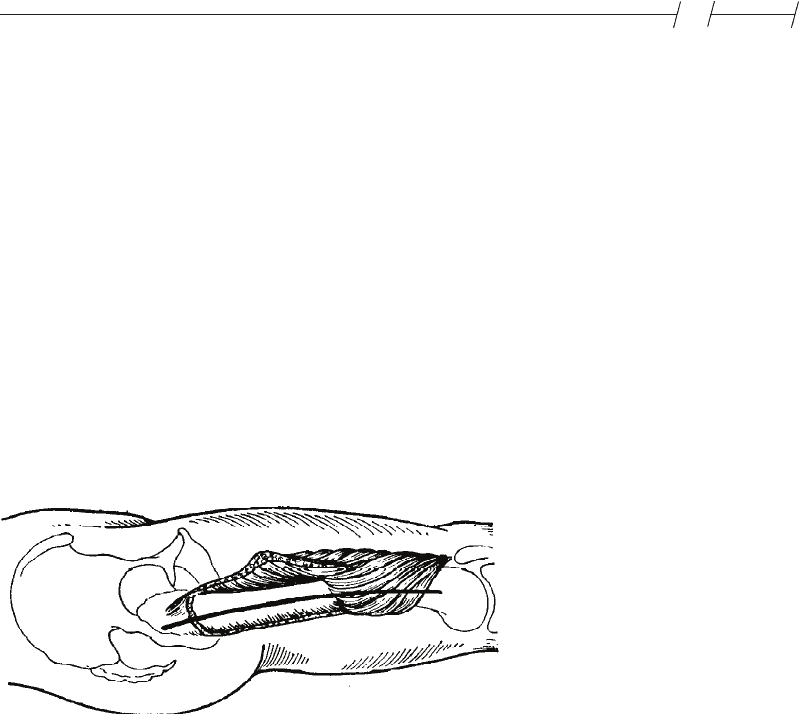

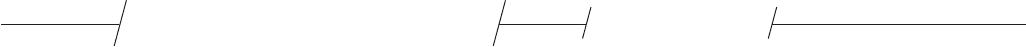

При нагноении, распространившемся на кость,

нужно сохранять фиксацию перелома, и поэтому ме-

талл (например, шина костномозгового канала) не

удаляется и в том случае, если развивается септичес-

кое состояние. Вскрывается только костномозговой

канал, и в него вводится прополаскивающий дренаж,

предоставляющий возможность проведения прицель-

ного лечения антибиотиками (рис. 8-142). Перелом в

области кости, пораженной остеомиелитом, может

быть шинирован, если при помощи дренажа обеспе-

чивается отсасывание гноя и в воспалительном очаге

постоянно содержится высокая концентрация антиби-

отика. Иногда прополаскивающее лечение приходит-

ся проводить неделями. Если образуются секвестры,

то их удаляют после проведения фистулографии. В

случае существования свища шина костномозгового

канала оставляется в кости до тех пор, пока не насту-

пает заживление костного перелома.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

909

8

Ряс. 8-142. Прополаскивающее дренирование дренажами в шине кос-

тномозгового канала на бедренной кости

Для лечения хронического остеомиелита можно

при существовании свища пересаживать автологи-

ческую губчатую кость для стимуляции костного за-

живления.

Лечение повреждений мышц

и сухожилий

Разрыв мышцы на бедре является типичным спор-

тивным повреждением. Сухожилие брюшка прямой

мышцы бедра может быть оторвано от кости.

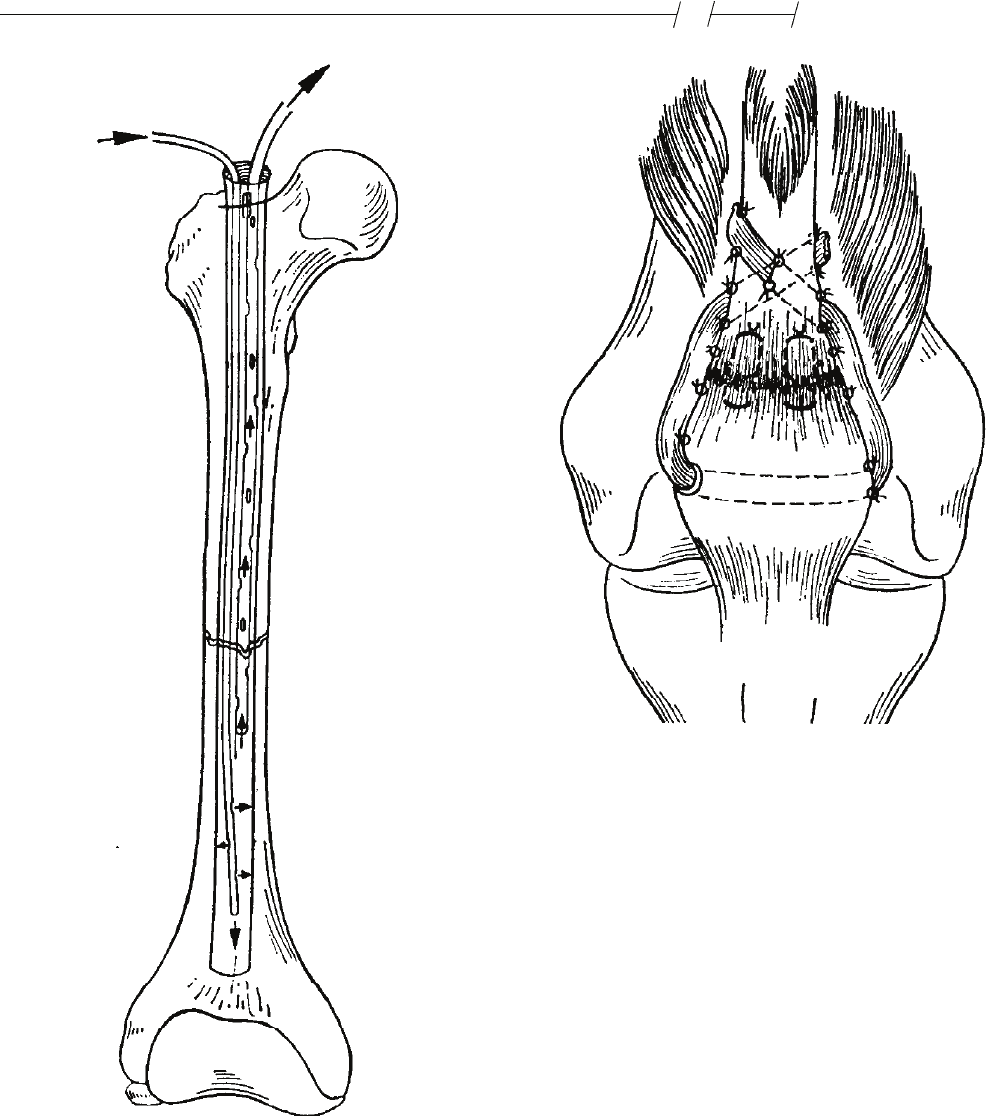

Рис. 8-143. Операция при разрыве сухожилия четырехглавой мышцы.

Шов разорванного сухожилия защищается от натяжения надеванием кон-

сервированного сухожилия

Приводящие мышцы могут получить отграни-

ченный разрыв мышечных волокон. На сгибатель-

ной стороне может быть повреждена прежде всего

двуглавая мышца бедра вблизи места ее отхождения.

Частичные мышечные разрывы и разрывы мышеч-

ных волокон заживают без операции. Однако если

непрерывность мышцы при разрыве полностью пре-

кращается, то от проведения ранней операции можно

ожидать хороших результатов. Если повреждается

мышечная часть в разгибательном аппарате бедра, то

внезапные сильные боли и уменьшение силы указы-

вают на разрыв мышцы. В тех случаях, когда сухо-

жильная часть разрывается над коленной чашечкой

(сухожилие четырехглавой мышцы), повреждение

может быть сразу установлено, так как активное раз-

гибание колена прекращается и коленная чашечка

при пассивном сгибании колена стоит ниже, чем на

противоположной стороне. На месте разрыва возни-

кает углубление. Это повреждение лечат оперативно;

сухожилие нужно сшить как можно раньше. Сухожи-

лие обычно перерождено и разволокнено, и поэтому

для шва выгодно применять консервированные или

автологичные сухожилия (рис. 8-143). Конечность

фиксируется на протяжении 3-4 недель гипсовой по-

вязкой. Это делается в том случае, когда сухожиль-

ный шов обладает должной

910

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Ампутация в области бедра

Ампутация бедра производится, по мере возмож-

ности, при обескровливании конечности. Это облег-

чает правильное образование культи и значительно

сокращает время операции. Как правило, для всякой

культи можно изготовить хороший протез; однако, по

мнению автора, самое лучшее, если, считая от вер-

хушки вертела, остаются 25-30 см бедренной кости.

Можно образовать и более короткую культю, однако в

таких случаях каждый утраченный сантиметр должен

оцениваться как невозвратимая потеря. С другой сто-

роны, труднее, хотя и не является невозможным, со-

здать для т.н. длинной культи бедра хороший протез.

Производя операцию, кожным разрезом образуют

лоскут. Даже при ампутациях, проводимых по поводу

гнойного процесса, -конечность редко удаляется в од-

ной плоскости. Кожный лоскут образуется с той сто-

роны, где имеется больше здоровой ткани с хорошим

кровоснабжением. По мере возможности, вентраль-

ный лоскут должен быть длиннее. Кость пересекает-

ся ножовкой или осцилляционной пилой. Надкостни-

ца не отодвигается. Крупные сосуды перевязываются

вне пределов ампутационной линии. Нервы пересе-

каются на 8-10 см выше уровня ампутации. После

прекращения обескровливания кровоточащие сосуды

захватываются зажимом и перевязываются.

Если ампутация была проведена не по поводу тя-

желого нагноения далеко зашедшей гангрены или

распространенного разрушения дистальной части

бедра, то мышцы после введения отсасывающего

дренажа соединяются между собой. Наряду с обра-

зованием опорной мягкой «подушки» на культе это

выгодно также и для управления протезом. Прежде

всего остатки приводящих мышц сшиваются с под-

вздошно-берцовым утолщением широкой фасции

бедра, над ними сшиваются сгибатели и разгибатели.

Кожный шов не натягивают, кожу сшивают тонкими

нитками. При ампутации по поводу нагноения обра-

зовавшиеся лоскуты мягких тканей кладутся друг на

друга, а на кожу накладывают только несколько ситу-

ационных швов.

На бедренной кости из-за нарушенного заживле-

ния раны может потребоваться реампутация. При

появлении свища, наряду с простым рентгеновским

исследованием, для выяснения причины воспаления

производится фистулография. На костной культе мо-

гут возникнуть секвестры и экзостозы, в мягких тка-

нях встречается нагноение ниток, некроз сухожилий

или абсцессы. Если это возможно, то повторная ам-

путация производится на свободной от свища культе.

Поэтому стараются устранить воспалительный очаг

подготовительной операцией, чтобы процесс зажив-

ления после реампутации не подвергать опасности

повторного

Повреждения в области

коленного сустава

Пункция коленного сустава

Пункция коленного сустава производится после

повреждения или при воспалении для определения

невыясненного происхождения эксудата в коленном

суставе. Пункция производится у верхнего края ко-

ленной чашечки латерально или медиально. После

обработки кожи, закрытия ее стерильным бельем и

анестезии толстой иглой осуществляется прокол сус-

тава. По причинам асептики рекомендуется произвес-

ти пункцию после небольшого разреза кожи острым

скальпелем, так как таким образом можно избежать

попадания инфекции с кожи в сустав. Когда кончик

иглы достигает кости, можно при помощи шприца,

соединенного с иглой, отсосать жидкость из сустава.

Если проводится опорожнение гемартроза, то

можно осторожным давлением на область коленной

чашечки оптимально отсосать находящуюся в суста-

ве жидкость. После этого на 24 часа накладывается

давящая повязка, состоящая из слоя резиновой губки

и эластической повязки.

Вскрытие коленного сустава

Вскрытие коленного сустава необходимо, если

при пиартрозе гной должен быть удален из сустава

прополаскивающим-отсасывающим дренажом. Пе-

ред этим предполагаемый диагноз подтверждается

проведением пробной пункции.

Сустав вскрывается по месту пункции у латераль-

ного края коленной чашечки, где в полость сустава

проникают скальпелем. Образуется отверстие, доста-

точное для того, чтобы под коленной чашечкой про-

вести изогнутый инструмент для последующего вве-

дения отсасывающего дренажа. Проводится также

прокол на внутренней стороне сустава. Остающийся

в суставе конец дренажа располагается между мы-

щелками большеберцовой и бедренной костей. Для

вливания прополаскивающей жидкости при помощи

соответствующего инструмента из сустава прово-

дится тонкий дренаж над коленной чашечкой. Перед

закрытием раны латерально вводится еще один отса-

сывающий дренаж. Если нужно наложить отверстие

на противоположной стороне по отношению к перед-

нему доступу, то это можно сделать дорзально с зад-

него края

Доступы к коленному суставу Коленный сустав

может быть обнажен со всех сторон. В большинстве

случаев применяют передний доступ, изображенный

на рис. 8-144. Обнажение проводится под пневмати-

ческим обескровливанием (жгут).