Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации)

Подождите немного. Документ загружается.

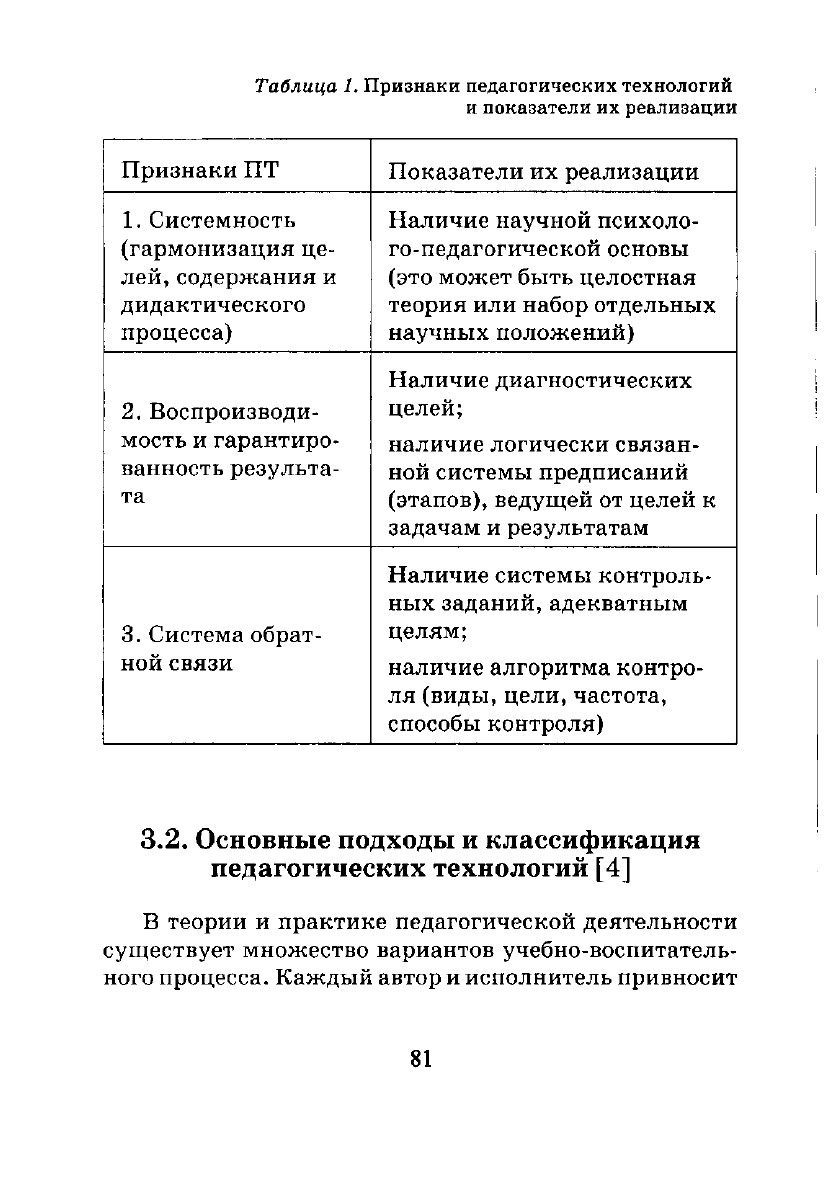

Таблица

1.

Признаки педагогических технологий

и показатели их реализации

Признаки ПТ

Показатели их реализации

1. Системность

(гармонизация це-

лей, содержания и

дидактического

процесса)

Наличие научной психоло-

го-педагогической основы

(это может быть целостная

теория или набор отдельных

научных положений)

2.

Воспроизводи-

мость и гарантиро-

ванность результа-

та

Наличие диагностических

целей;

наличие логически связан-

ной системы предписаний

(этапов),

ведущей от целей к

задачам и результатам

3. Система обрат-

ной связи

Наличие системы контроль-

ных заданий, адекватным

целям;

наличие алгоритма контро-

ля (виды, цели, частота,

способы контроля)

3.2. Основные подходы и классификация

педагогических технологий [4]

В теории и практике педагогической деятельности

существует множество вариантов учебно-воспитатель-

ного процесса. Каждый автор и исполнитель привносит

81

в педагогический процесс что-то свое, индивидуальное,

поэтому и говорят, что каждая конкретная подобная

технология выступает в качестве авторской. С этим

можно согласиться. Но все же многие технологии по

своим целям, содержанию, применяемым методам и

средствам весьма схожи, и потому по этим признакам

их можно объединить в несколько обобщенных групп.

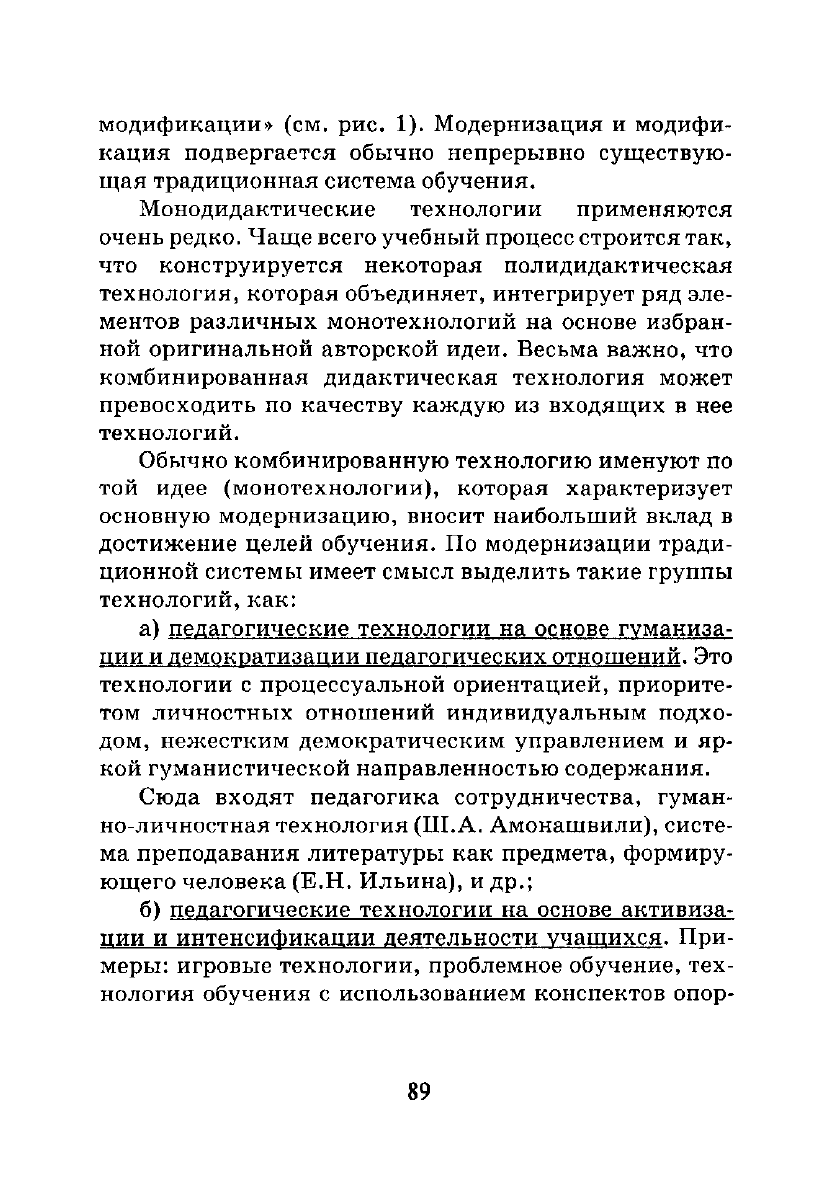

По сущностным и инструментально значимым сво-

йствам (например, целевой ориентации, характеру вза-

имодействия преподавателя и студента, организации

обучения) выделяются следующие классы педагоги-

ческих технологий.

По уровню применения: общепедагогические, час-

тнометодические (предметные) и локальные (модуль-

ные) технологии.

По философской основе: материалистические и иде-

алистические, диалектические и метафизические, на-

учные (сциентистские) и религиозные, гуманистичес-

кие и антигуманные, антропософские и теософские,

прагматические и экзистенциалистские, свободного

воспитания и принуждения и другие разновидности.

По ведущему фактору психического развития: био-

генные, социогенные, психогенные и идеалистические

технологии. Сегодня общепризнанно, что личность -

это результат совокупного влияния биогенных, социо-

генных и психогенных факторов, однако конкретная

технология может учитывать или делать ставку лишь

на какой-либо один из них, считая его основным.

В принципе, нет таких монотехнологий, которые

использовали бы только один единственный фактор,

метод, принцип - педагогическая технология всегда

комплексна. Однако, делая акцент на ту или иную сто-

рону процесса обучения, технология приобретает не-

82

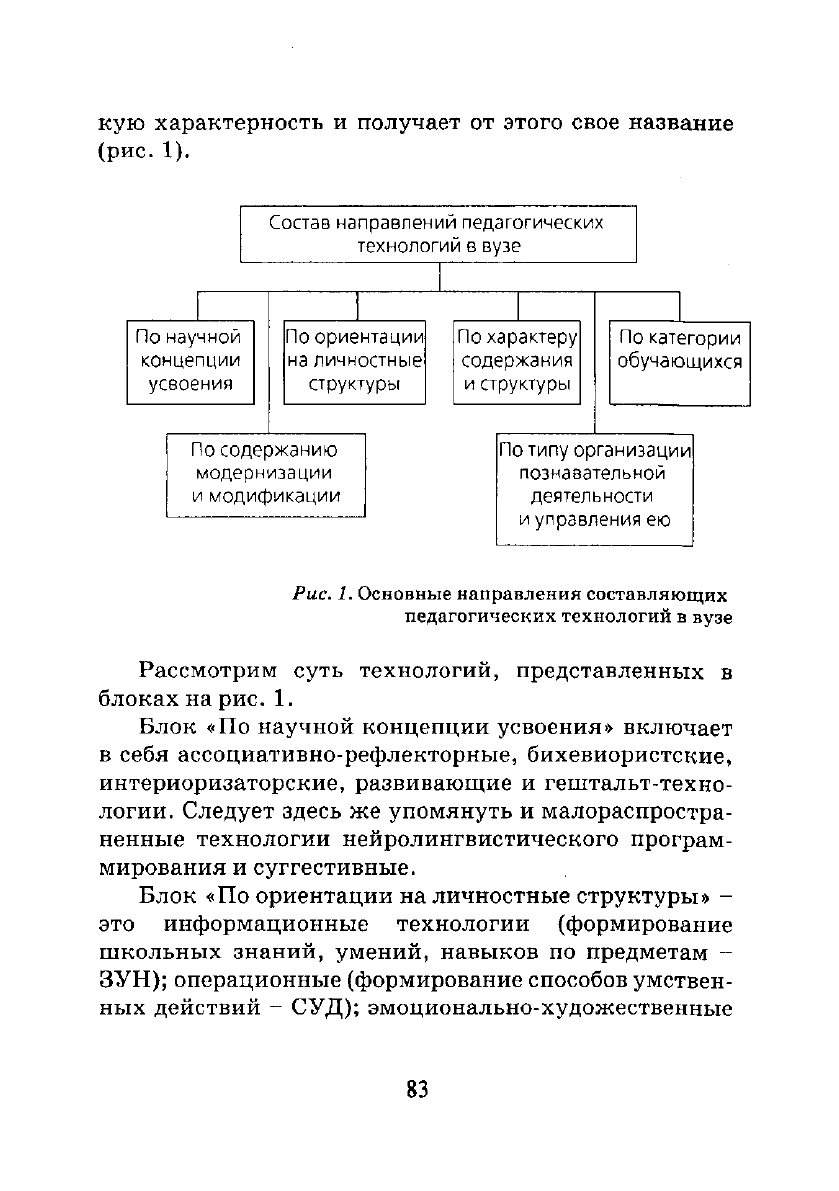

кую характерность и получает от этого свое название

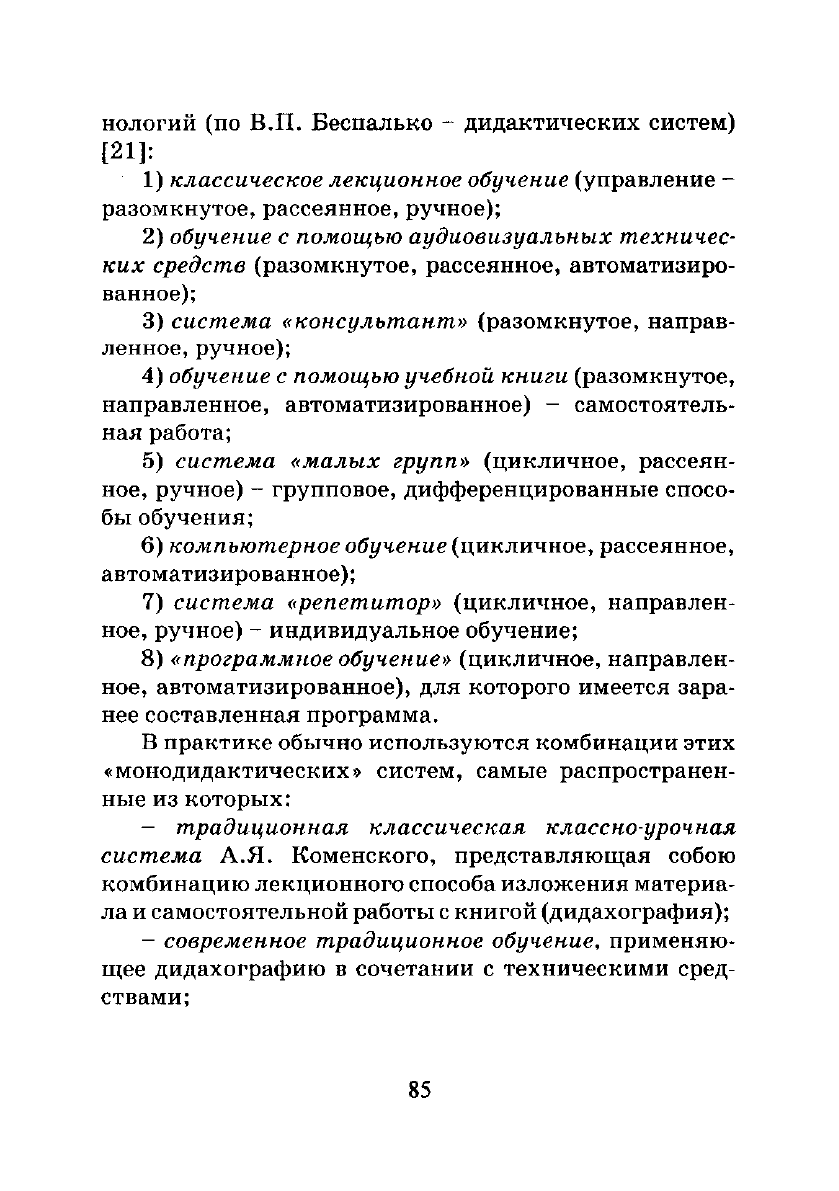

(рис.

1).

Состав направлении педагогических

технологий в вузе

По научной

концепции

усвоения

По ориентации

на личностные

структуры

По характеру

содержания

и структуры

По категории

обучающихся

По содержанию

модернизации

и модификации

По типу организации

познавательной

деятельности

и управления ею

Рис. 1.

Основные направления составляющих

педагогических технологий в вузе

Рассмотрим суть технологий, представленных в

блоках на рис. 1.

Блок «По научной концепции усвоения» включает

в себя ассоциативно-рефлекторные, бихевиористские,

интериоризаторские, развивающие и гештальт-техно-

логии. Следует здесь же упомянуть и малораспростра-

ненные технологии нейролингвистического програм-

мирования и суггестивные.

Блок «По ориентации на личностные структуры» -

это информационные технологии (формирование

школьных знаний, умений, навыков по предметам -

ЗУН);

операционные (формирование способов умствен-

ных действий - СУД); эмоционально-художественные

83

и эмоционально-нравственные (формирование сферы

эстетических и нравственных отношений - СЭН), тех-

нологии саморазвития (формирование самоуправляю-

щих механизмов личности - СУМ); эвристические (раз-

витие творческих способностей) и прикладные (форми-

рование действенно-практической сферы - СДП).

Блок «По характеру содержания и структуры»

включает следующие технологии: обучающие и воспи-

тывающие, светские и религиозные, общеобразова-

тельные и профессионально-ориентированные, гума-

нитарные и технократические, различные отраслевые,

частнопредметные, а также моно- и комплексные (по-

литехнологии), и наконец - проникающие технологии.

В монотехнологиях весь учебно-воспитательный

процесс основан на какой-либо одной приоритетной,

доминирующей идее, принципе, концепции, в ком-

плексных - он комбинируется из элементов разных мо-

нотехнологий. Технологии, элементы которых особен-

но часто включаются в другие технологии и играют для

них роль катализаторов, называют проникающими.

Блок «По типу организации познавательной дея-

тельности и управлению ею» - здесь В.П. Беспалько

предложена также целая классификация педагогичес-

ких систем (технологий). В частности, взаимодействие

учителя с учеником (управление) может быть разо-

мкнутым (неконтролируемая и некорректируемая дея-

тельность учащихся), цикличным (с контролем, само-

контролем и взаимоконтролем), рассеянным (фрон-

тальным) или направленным (индивидуальным) и, на-

конец, ручным (вербальным) или автоматизирован-

ным (с помощью учебных средств). Сочетание этих при-

знаков в свою очередь тоже дает следующие виды тех-

84

нологий (по В.П. Беспалько - дидактических систем)

[21]:

1) классическое лекционное обучение (управление -

разомкнутое, рассеянное, ручное);

2) обучение с помощью аудиовизуальных техничес-

ких средств (разомкнутое, рассеянное, автоматизиро-

ванное);

3) система «консультант» (разомкнутое, направ-

ленное, ручное);

4) обучение с помощью учебной книги (разомкнутое,

направленное, автоматизированное) - самостоятель-

ная работа;

5) система «малых групп» (цикличное, рассеян-

ное,

ручное) - групповое, дифференцированные спосо-

бы обучения;

6) компьютерное обучение (цикличное, рассеянное,

автоматизированное);

7) система «репетитор» (цикличное, направлен-

ное,

ручное) - индивидуальное обучение;

8) «программное обучение» (цикличное, направлен-

ное,

автоматизированное), для которого имеется зара-

нее составленная программа.

В практике обычно используются комбинации этих

«монодидактических» систем, самые распространен-

ные из которых:

- традиционная классическая классно-урочная

система А.Я. Коменского, представляющая собою

комбинацию лекционного способа изложения материа-

ла и самостоятельной работы с книгой (дидахография);

- современное традиционное обучение, применяю-

щее дидахографию в сочетании с техническими сред-

ствами;

85

- групповые и дифференцированные способы обуче-

ния, в этих случаях педагог может обмениваться ин-

формацией со всей группой, а также заниматься с от-

дельным учащимся в качестве репетитора;

- программированное обучение, основанное на адап-

тивном программном управлении с частичным исполь-

зованием всех остальных видов.

Принципиально важный момент педагогической

технологии в образовательном процессе - это отноше-

ние к ученику со стороны преподавателя. Здесь сущес-

твует тоже несколько типов технологий:

а) авторитарные технологии, когда педагог явля-

ется единоличным субъектом учебно-воспитательного

процесса, а ученик есть лишь «объект», «винтик». Для

этих технологий характерна жесткая организация

школьной жизни, подавление инициативы и самостоя-

тельности учащихся, применение требований и

принуждения;

б) дидактоиентрические технологии, которые от-

личаются высокой степенью внимания к личности ре-

бенка. В них также господствуют субъект - объектив-

ные отношения педагога и ученика, имеет место при-

оритет обучения над воспитанием, и самыми главными

факторами формирования личности считаются дидак-

тические средства. Дидактоцентрические технологии

иногда называют технократическими: однако этот тер-

мин, в отличие от первого, больше относится к характе-

ру содержания, а не к стилю педагогических отноше-

ний.

в) личностно-ориентированные технологии, ста-

вящие в центр всей образовательной системы личность

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и

безопасных условий ее развития, реализации ее при-

86

родных потенциалов. Личность ребенка в этой техноло-

гии не просто субъект, но субъект приоритетный; она -

цель образовательной системы, а не средство достиже-

ния какой-либо отвлеченной цели (что характерно для

авторитарных и дидактоцентрических технологий).

Поэтому не случайно личностно-ориентированные тех-

нологии называют еще антропоцентрическими.

Таким образом, личностно-ориентированные тех-

нологии отличаются своей антропоцентричностью, гу-

манистической и психотерапевтической направлен-

ностью и имеют целью разностороннее, свободное и

творческое развитие ребенка.

В рамках личностно-ориентированных технологий

в качестве самостоятельных направлений следует в

свою очередь выделить гуманно-личностные техноло-

гии, технологии сотрудничества и технологии свобод-

ного воспитания.

Гуманно-личностные технологии примечательны,

прежде всего, своей гуманистической сущностью, пси-

хотерапевтической направленностью на поддержку

личности, помощь ей. Они «исповедуют» идеи всесто-

роннего уважения и любви к ребенку, оптимистичес-

кую веру в его творческие силы, отвергая при этом при-

нуждение.

Технологии сотрудничества позволяют реализо-

вать такие идеи, как демократизм, равенство, партне-

рство в субъект-субъективных отношениях педагога и

ребенка. Учитель и учащиеся совместно определяют

цели содержания обучения, дают оценки сделанному,

находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.

Технологии свободного воспитания делают акцент

на предоставление ребенку свободы выбора и самостоя-

тельности в большей или меньшей мере. Осуществляя

87

свой выбор, ребенок наилучшим способом реализует

себя, идя к результату от внутреннего побуждения, а не

от внешнего воздействия.

Эзотерические технологии, основанные на учении

об эзотерическом («неосознаваемом», подсознатель-

ном) знании - Истине и путях, ведущих к ней. Педаго-

гический процесс - это не сообщение, не общение, а

приобщение к Истине. В эзотерической парадигме сам

человек (ребенок) является центром информационного

взаимодействия со Вселенной.

Способ, метод, средство обучения дают обычно на-

звания многим существующим технологиям: догмати-

ческие, репродуктивные, объяснительно-иллюстра-

тивные, программированного обучения, проблемного

обучения, развивающего обучения, диалогические,

коммуникативные, игровые, творческие и др.

Блок «По категории обучающихся» (см. рис. 1.) в

качестве наиболее важных и оригинальных по жизни

на практике включает:

- массовую (традиционную) школьную техноло-

гию,

рассчитанную на усредненного ученика;

- технологии продвинутого уровня (углубленного

изучения предметов, гимназического, лицейского, спе-

циального образования и др.);

- технологии компенсирующего обучения (педаго-

гической коррекции, поддержки, выравнивания и

т.п.);

- различные виктимологические технологии (сур-

до-,

орто-, тифло-, олигофренопедагогика);

- технологии работы с отклоняющимися (трудны-

ми и одаренными) детьми в рамках массовой школы.

И, наконец, большой класс современных техноло-

гий отражает блок «По содержанию модернизации и

88

модификации» (см. рис. 1). Модернизация и модифи-

кация подвергается обычно непрерывно существую-

щая традиционная система обучения.

Монодидактические технологии применяются

очень редко. Чаще всего учебный процесс строится так,

что конструируется некоторая полидидактическая

технология, которая объединяет, интегрирует ряд эле-

ментов различных монотехнологий на основе избран-

ной оригинальной авторской идеи. Весьма важно, что

комбинированная дидактическая технология может

превосходить по качеству каждую из входящих в нее

технологий.

Обычно комбинированную технологию именуют по

той идее (монотехнологии), которая характеризует

основную модернизацию, вносит наибольший вклад в

достижение целей обучения. По модернизации тради-

ционной системы имеет смысл выделить такие группы

технологий, как:

а) педагогические технологии на основе гуманиза-

ции и демократизации педагогических отношений. Это

технологии с процессуальной ориентацией, приорите-

том личностных отношений индивидуальным подхо-

дом, нежестким демократическим управлением и яр-

кой гуманистической направленностью содержания.

Сюда входят педагогика сотрудничества, гуман-

но-личностная технология (Ш.А. Амонашвили), систе-

ма преподавания литературы как предмета, формиру-

ющего человека (Е.Н. Ильина), и др.;

б) педагогические технологии на основе активиза-

ции и интенсификации деятельности учащихся. При-

меры: игровые технологии, проблемное обучение, тех-

нология обучения с использованием конспектов опор-

89

ных сигналов В.Ф. Шаталова, коммуникативное

обучение Е.И. Пассова и др.;

в) педагогические технологии на основе эффективнос-

ти организации и управления процессом обучения. При-

меры: программированное обучение, технологии диффе-

ренцированного обучения (В.В. Фирсов, Н.П. Гузик),

технологии индивидуализации обучения (А.С. Границ-

кая, Инге Унт, В.Д. Шадриков), перспективно опережа-

ющее обучение с использованием опорных схем при ком-

ментируемом управлении (С.Н. Лысенкова), групповые и

коллективные способы обучения (И.Д. Первин, В.К. Дья-

ченко),

компьютерные (информационные) технологии и

др.;

г) педагогические технологии на основе методичес-

кого усовершенствования и дидактического реконстру-

ирования учебного материала: укрупнение дидакти-

ческих единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева, технология «Ди-

алог культур» B.C. Библера и СЮ. Курганова, система

«Экология и диалектика» Л.В. Тарасова, технология

реализации теории поэтапного формирования умствен-

ных действий М.Б. Воловича и др.;

д) природосообразные. используемые методы на-

родной педагогики, опирающиеся на естественные про-

цессы развития ребенка: обучение по Л.Н. Толстому,

воспитание грамотности по А. Кушниру, технология

М. Монтессори и др.;

е) альтернативные методы: вальдорфская педагоги-

ка Р. Штейнера, технология свободного труда С. Фре-

не,

технология вероятностного образования A.M. Лоб-

ка и др.

Для воспроизведения той или иной педагогической

технологии очень важно располагать ее максимально

полным описанием. С этой целью ниже приводится

90