Корконосенко С.Г. Основы журналистики

Подождите немного. Документ загружается.

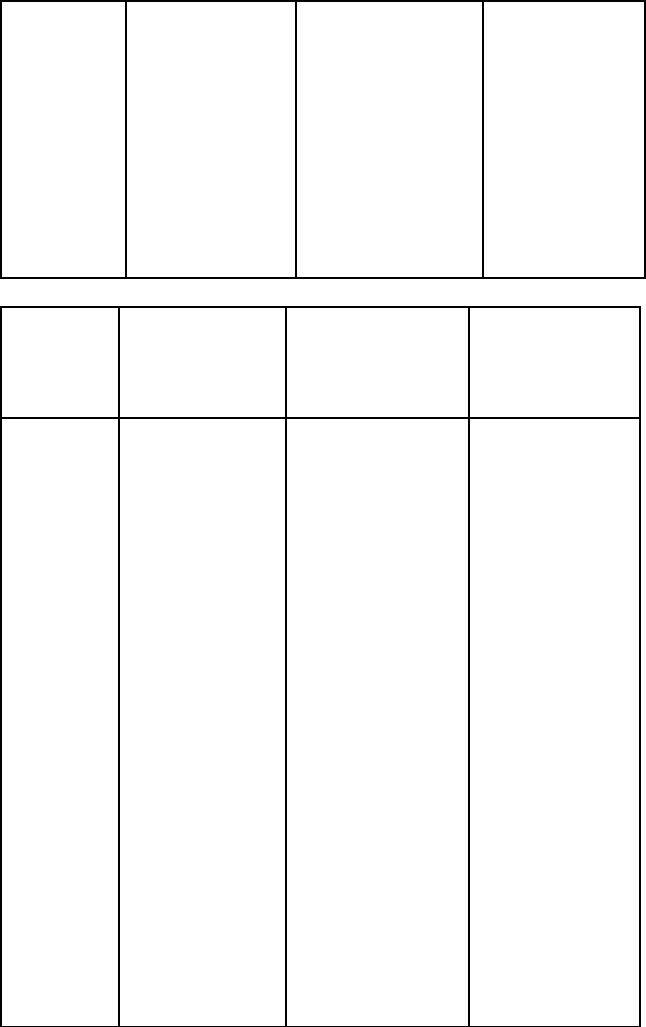

Произведе

ния

(жанры)

Информационн

ые,

аналитические,

художественно

-

публицистичес

кие материалы

в прессе, на

ТВ, РВ

Пресс-релиз,

информационное

письмо, доклад,

сценарий пресс-

конференции,

разработка ПР-

кампании и др.

Модульная

газетно-

журналь-ная

реклама, теле-

и радиоро-

лики,

разработка

рекламной

кампании и

др-

Продолжение табл. 4

Характир

истика

деятельно

сти

Журналистика

Связи с

общественность

ю

Реклама

Аудитори

я

Систематическ

ое

Систематическо

е

Дискретная

информирован

ие

информировани

е

доставка

коммер-

массовой

аудитории

определенной

части

ческой

информа-

аудитории (явно ции массовой

выраженная

целевая

аудитории

через

группа

воздействия)

посредников

через

посредников

(СМИ) или

через

(редакции,

агентства

специальные

новостей) или в рекламные

каналы

процессе

специаль-

с ориентацией

на

ных ПР-акций целевую

группу

воздействия

18 См.: Тулупов В. В. Дизайн и реклама в системе маркетинга российской газет Воронеж,

2000. С. 160-161.

134

секретаря. В зависимости от типа СМИ штат пополняется должностями, которых нет в

классической газете. Так, в журнале основным исполнителем становится не

корреспондент, а редактор, появляется должность консультанта и т.д. На телевидении в

творческий ансамбль входят режиссер, звукооператор, музыкальный редактор, гример.

Крупные издания вводят ставки специального корреспондента (сокращенно — спецкора),

выполняющего особенно ответственные задания главного редактора, и собственного

корреспондента (собкора) — представителя редакции в отдельном регионе страны или

мира. Заметим, что в практике собкора отчетливее всего проявляются общие черты

журналистской квалификации. Работая в отрыве от основного аппарата редакции, он

вынужден быть универсалом с точки зрения многообразия функций, тематики и жанров

выступлений, на нем лежит особо ответственная миссия в одиночку принимать решения и

проводить политику своего издания, он работает по ненормированному графику и т.п.

Специфику планирования своей работы журналист А. Мамаладзе, собкор с многолетним

стажем, передал следующими словами-лозунгом: «Это твоя газета, это твой регион и это

ты сам».

Из всех сотрудников нас более всего интересует корреспондент как главная рабочая сила

редакции. Его производственные обязанности складываются из трех компонентов:

индивидуальный труд по сбору и подготовке информационных материалов, работа по

Плану отдела (сдача материалов согласно норме и графику, взаи-м°Действие с

внештатными авторами, участие в организационных Мероприятиях отдела и др.) и работа

по общередакционному пла-

(дежурство на выпуске номеров, подготовка обзоров публика-участие в производственных

совещаниях и др.).

135

Нетрудно заметить, что наиболее ценный вклад в общее дело корреспондент вносит тогда,

когда добывает и готовит к публикации свои материалы. Поэтому в интересах

производства его следо. вало бы сколько возможно разгрузить от рутинной «службы».

Кстати сказать, по неписаным традициям отечественной прессы ответственные материалы

редко создаются в редакционной суете — чаще дома. Значит, администрация должна

беспокоиться о том чтобы сотрудники имели достаточно комфортные условия для про-

должения рабочего дня в домашней обстановке. В то же время принципиально неверен

взгляд на корреспондента как на творца-индивидуалиста, абстрагировавшегося от

коллективного трудового процесса. Эти два начала — индивидуально-творческое и

редакци-онно-коллективное — сочетаются в противоречивых и даже прихотливых

комбинациях.

Бывший собственный корреспондент «Комсомольской правды» Н. Олейников, выступая в

редакционном бюллетене по обмену опытом, назвал свои заметки «Если бы я снова был

собкором...». В них он, в частности, поделился соображениями о том, как могут

увязываться личные интересы и производственные задания. Приведем в сокращении его

наблюдения и выводы — они полезны всем творческим сотрудникам редакции.

«Я непременно стал бы писать свой материал. Очерк. Такой, который охотно напечатают,

заметят и в редакции, и в регионе... А как же с авторским? — предвижу вопрос.

Авторский придет сам, уверяю! Если в регионе замечают ваши выступления, то сами

авторы найдут вас, позвонят, придут, приедут. И напишут... Возьму за правило чаще

посещать областные учреждения. Буду вслушиваться в жалобы начальников на

межведомственные распри, неувязки... Полученная в этих учреждениях информация

необходима для ориентировки повседневной, постоянной. Любопытны всякие книги учета

и другие документы... вплоть до журнала телефонограмм...

Газете всегда "хочется чего-нибудь такого"... Собкор нередко в тупике: звонят и звонят из

редакции (жена уже боится подходить к телефону) и дают задания, задания, задания...

Нету меня! Ушел, уехал, исчез! Почему это, собственно, за меня должны думать на этаже?

Кто лучше меня знает мой регион? Так я буду рассуждать, вынув вилку из телефонной

розетки. Включу ее лишь тогда, когда выйду на тему, безусловно, интересную...

Когда я стану собкором, всегда буду помнить: в любой конторе есть круг людей,

постоянное, пусть и телефонное общение с которыми необходимо, как жалованье дважды

в месяц. У нас этот крУг необычайно широк, люди внимательны, щедры. Когда я был соб-

кором, почти еженедельно справлялся в отделе писем, у человека читающего письма моей

зоны, о характере почты. Как-то мне л казали письмо с Украины — рабочие жаловались,

что их

136

заставляют получать зарплату через сберкассу. На другой день главбух одного из

ростовских заводов, имеющий опыт в этом деле, по нашей командировке... поехал на этот

завод...

Если я снова буду собкором, попрошу местную сеть составить "Памятку собкора". Бумага

необходимейшая! Есть тысячи простых вещей, которые не знает (и довольно долго!)

новый собкор, и мается — и спросить неловко... А эти вещи, касаемые всяких справок,

писем редакции к местным властям, телефона, машины, визиток, работы с почтой и т.д., и

т.п. — надо знать сразу.

Все это для того, чтобы спокойно (т.е. без срывов и излишней нервотрепки) писать

заметки. Чтобы каждая из них стала творческим свершением».

Ветеран прессы в последнем замечании затронул и в самом деле важнейшую сторону

организации труда. Обязанности сотрудников, правила поведения и внутренний трудовой

распорядок излагаются в редакционных регламентных документах. Они многообразны по

форме и нормативной силе. Центральное место среди них занимают устав редакции и

договор с учредителем и издателем, предусмотренные Законом РФ «О средствах массовой

информации». Именно в этих документах представлены статус СМИ, порядок фор-

мирования штатов и выдвижения главного редактора, распределение финансовых

обязательств и т.д. Функциональные требования к сотрудникам излагаются в

должностных инструкциях, а с конкретным работником заключается контракт или

временный трудовой договор. Регулирование производства во времени осуществляется

посредством графиков (сдачи материалов в секретариат, прохождения номера газеты

через типографию, дежурств по номеру, рассылки и др.). Директивы по оперативным

вопросам содержатся в приказах администрации или решениях редколлегии.

Отдельного описания заслуживают плановые документы. Только очень наивный или

ненаблюдательный человек может считать, что в редакции царствует хаотичный

беспорядок, у которого есть лишь один регулятор — стихийно происходящие события. На

самом деле планирование пронизывает всю производственную жизнь коллектива,

придавая ей ритмичность и предсказуемость.

Для отдельного корреспондента ориентиром служит его собственный индивидуальный

план. Этот своеобычный документ создайся по принципу встречного движения. Сначала

корреспондент подает заявку (в отдел, ответственному секретарю или в редакто-Рат), в

которой излагает свои предложения о тематике, объектах и объемах материалов на

предстоящий месяц. Затем, пройдя корректировку и утверждение у руководства, этот

документ возвращается к журналисту уже в виде директивы.

137

Принцип встречного движения проявляется не только в этом механизме утверждения

плана, но и в том, что стороны учитывают интересы друг друга. Корреспондент, подавая

заявку, конечно же, представляет себе, что именно ждет от него редакция, чем в первую

очередь он будет ей полезен. Но и редактор не стремится в корне переиначить

предложения сотрудника, если в целом они укладываются в стратегию издания или

программы. Более того, журналист включает в свою заявку такие пункты, которые

выходят за рамки его нормативных обязанностей, — освещение неожиданной тематики,

превышение стандартного объема работы, проведение собственными силами

организационных мероприятий и т.п. Поощрение подобных инициатив является одним из

лучших способов управления коллективом, стимулирования в нем творческого поиска и

создания здоровой обстановки взаимного уважения. Именно благодаря такой

«факультативной» активности отдельных сотрудников на газетных полосах и в эфире

появляются свежие рубрики и нестандартные авторские передачи. Жаль, что в последние

годы некоторые редакции отказываются от индивидуального планирования, — на

культуре труда это сказывается не лучшим образом.

По объему работы индивидуальный план на месяц соответствует тем нормативам,

которые приняты в данной редакции. Скажем, в ежедневном общероссийском издании он

может включать в себя три—четыре собственных выступления корреспондента по 200—

400 строк плюс десяток кратких информационных сообщений плюс один—два материала

внештатных авторов. И такая норма окажется весьма напряженной, требующей

постоянных поисковых и творческих усилий. Однако в городской или районной газете,

где штат невелик, а потребность в материалах огромна, корреспонденту придется каждую

неделю готовить тысячи строк. Глубина разработки тем при этом, конечно, пострадает, но

интенсивность труда, напротив, возрастет.

В стройной системе планирования нуждается деятельность редакции в целом. Каждое

предприятие СМИ выбирает особенную, подходящую для него методику проектирования

своего производственного будущего. Поэтому те виды документов, которые мы назовем,

не обязательно встретятся в каждом трудовом коллективе. Однако требование именно

системного, комплексного подхода к планированию сохраняется в любом случае как

условие успеха и в организации труда, и в конкурентной борьбе на рынке.

На глубокую перспективу рассчитан план развития, или стратегический план. Как

правило, он охватывает период времени про' тяженностью в несколько лет. Редакция

предусматривает главные области своей деятельности, развитие материально-технической

138

базы (например, строительство или модернизацию типографии), те или иные формы

взаимоотношений с учредителями и издателя-ми, переход на новую технологию

изготовления продукции, реор-ганизацию кадровой структуры и т.п. Естественно, что

тематика отдельных публикаций в этом случае не рассматривается, равно как и другие

относительно частные вопросы.

Долгосрочное планирование представлено документами, срок действия которых

составляет год, полгода, во многих редакциях — квартал. Их принято называть

направленческими планами (в отличие от тематических), поскольку темы конкретных

выступлений опять-таки отражаются в них крайне редко. Исключениями служат разве что

программные публикации — например, такие, как статья видного общественного деятеля,

открывающая собой длительную дискуссию по принципиальным для издания вопросам. В

основном же такие планы показывают ведущие тематические направления данного СМИ,

как традиционные для него, так и более или менее необычные, вызванные к жизни

особыми событиями — выборами президента страны, проведением на обслуживаемой

территории чемпионата мира по хоккею, юбилеем города или региона и т.п.

Долговременное планирование содержит конкретные материалы иного рода — так

называемые модели СМИ19. Они делятся на две категории. Графическая модель

представляет собой комплекс стандартных элементов художнического и

полиграфического оформления издания. По строго установленным правилам могут

выполняться как отдельные фрагменты верстки (формы подачи фотоиллюстраций,

шрифтовое оформление заголовков, форматирование авторской подписи под статьей и

т.п.), так и макеты целых полос. На таких макетах-стандартах заранее предусмотрены

варианты расположения публикаций, используемые для их набора шрифты, линейки и т.д.

Макеты-стандарты превращают подготовку номера в высокотехнологичный процесс,

заметно экономят время и силы секретариата и в силу этого играют незаменимую, хотя и

вспомогательную роль при планировании.

Непосредственное отношение к планированию имеют композиционно-содержательные

модели. Основным инструментом при их конструировании выступают постоянные

рубрики. Коллектив Редакции на долгий срок устанавливает дни появления рубрик и

номера полос, на которых они располагаются, и ответственных за

19 Подробнее о моделировании см.: Галкин С. И. Оформление газеты и журна-а- от

элемента к системе. М., 1984; Кулаков А. Н. Моделирование районной газеты. -- 1992;

Тулупов В. В. Указ. соч.

139

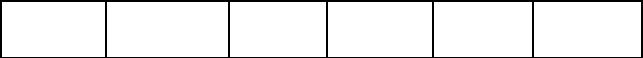

их наполнение материалами. Так составляется сетевой график издания. Для трехразового

издания он может, в самом простом исполнении, приобрести следующий вид:

Сетевой график издания

День

недели

Ответстве

нный за

Первая

полоса

Вторая

полоса

Третья

полоса

Четверта

я"^

рубрику полоса

Вторник

Четверг

Суббота

В приведенную схему остается вписать названия рубрик, а также отделы или имена

сотрудников — и устойчивый ритм работы обеспечен на продолжительный срок.

Во многих редакциях составляются и среднесрочные планы, рассчитанные на период от

месяца до трех. Еще более короткие отрезки времени охватывает оперативное

планирование, например недельное. В этом случае и на уровне редакции, и на уровне

каждого отдела составляется, по возможности, точная конструкция ближайших номеров.

В планах указываются темы, объекты, объемы в строках, авторы публикаций, а если

предусмотрены иллюстрации, то описываются и они. В ряде редакций принято также

пояснять, готов ли уже материал или его еще предстоит собрать и написать. Иными

словами, достигается максимально возможная ясность, чтобы секретариат

заблаговременно приступал к составлению отдельных полос и номеров. Однако

наибольшей конкретностью обладает план номера — того, что выйдет завтра или в

ближайший по графику выпуска день. Такой план выполняется в двух вариантах — в

текстовом, в котором описывается все содержание выпус' ка, распределенное по полосам

и рубрикам, и в графическом, в виде чертежа, макета. Макет составляется со

скрупулезной

140

тельностью, он отражает не только содержание номера, но и все бесчисленные детали

оформления. Только при этом условии редакция гарантирует себя от неприятных

сюрпризов, которые может принести выполнение ее указаний в типографии. В плане но-

мера не бывает пустот — разве что до последнего момента оставляется свободное

пространство для сверхоперативных новостей.

Заканчивая обзор системы планирования, добавим, что кроме основных существуют

дополнительные планы, обеспечивающие некоторые специальные стороны производства.

К ним относятся, например, планы-графики проведения внутриредакционных ме-

роприятий (творческих совещаний -- «летучек», заседаний редколлегии и др.), подписных

кампаний, организационно-массовой работы, повышения квалификации и движения

кадров и пр. Когда говорят, что без планирования не обходится ни одна редакционная

акция, это не надо воспринимать как преувеличение. Для каждого сотрудника планы и

графики служат средством разумной организации своего рабочего времени, и в этом

отношении у них нет альтернативы.

Время — ценнейший ресурс профессионала с точки зрения повышения

производительности труда и сбережения творческого потенциала. Дополнительную

возможность рационально распорядиться им дают специальные приемы, проверенные

многими поколениями журналистов. Специалисты по научной организации

журналистского труда рекомендуют следующие способы экономии времени:

» параллельная работа над несколькими заданиями (согласимся, что неразумно выезжать в

дальнюю командировку ради одного материала: кроме, например, заготовок для

проблемного очерка в блокноте и фотокамере окажутся еще и зарисовка о человеке

необычной судьбы, и деловое интервью, и жанровые сценки на улице и т.п.);

* поручение части заданий помощникам (в этом качестве выступают и постоянные

авторы, которыми окружает себя опытный профессионал, и студенты-практиканты, и

люди, решившие попробовать себя на поприще журналистики, — выбор у корреспондента

всегда есть);

» использование максимального количества источников инфор-мации (вместо того, чтобы

подолгу разыскивать и ожидать един-Генного человека, способного дать сведения);

и» аккредитация при пресс-центрах организаций и предприя-Тий (согласно российскому

законодательству, организации как бы прописывают» у себя представителей некоторых

СМИ, обеспе-

141

чивая их своей деловой документацией, заблаговременно приглашая на свои мероприятия,

предоставляя помещения, технику ц условия труда, — это и есть аккредитация);

» изучение других СМИ (регулярно знакомясь с выпусками новостей по телевидению и

радио, воспитав в себе привычку просматривать свежую прессу, журналист получает

подсказки — актуальные темы, адреса, способы разработки сюжетов, на самостоятельный

поиск которых уходит больше времени, чем на сочинение текста);

• использование оргтехники (этим словом обозначаются устройства, предназначенные

для механизации и автоматизации работы с информацией: компьютеры, факс-аппараты,

видеомагнитофоны для автоматической записи теленовостей в отсутствие хозяина дома и

др.);

• применение научных методик работы с информацией (ведение картотек, статистическая

обработка больших массивов данных, владение системой библиографического поиска и

т.п.);

» самоконтроль (проверка и оценка выполнения дел, запланированных на день, на неделю

и т.п.; естественно, для этого нужно выработать привычку составлять и записывать такие

планы);

• самонаблюдение (специалисты давно пришли к выводу о том, что иногда бывает полезно

на неделю завести дневник самоконтроля; в нем регистрируются все потраченные часы и

минуты, и тогда выясняется, что, например, продолжительные вечерние беседы по

телефону являются главной причиной потсоянной нехватки времени)20.

В системе регулирования коллективной и индивидуальной деятельности существенную

роль играют редакционные кодексы. По своему происхождению они относятся к сфере

корпоративной этики. Редакция устанавливает стандарты поведения своих сотрудников в

обстоятельствах, которые, как правило, не получили исчерпывающего толкования в

законодательстве. В кодексах предлагаются решения типичных щекотливых вопросов,

встречающихся в практике репортера: например, как вести себя по отношению к несо-

вершеннолетним героям разоблачительных публикаций, или к ненадежным источникам

информации, или к небескорыстным спонсорам. Иногда кодексы принимают характер

«мягких» этических рекомендаций, призванных нравственно сориентировать журна-

листов. Но они могут приобретать и форму официальных правил

20 См. также. Гуревич С. М. Указ. соч.

142

рлутреннего трудового распорядка, введенных в действие административным решением.

Многие СМИ используют такие кодексы для демонстрации своей респектабельности

перед лицом аудитории и коллег. Нередко идейное содержание этических установлений

как бы концентрируется в одной формуле, которая становится девизом редакции. В

американской периодике встречаются девизы «Служить фору-мом взаимопонимания и

согласия» и «Публиковать новости и поднимать шумиху», а в российской — «Объяснять

запутанное время, в котором мы живем» и «Поощрять гордость нашей страной»21.

В других случаях кодексы разрастаются до объемных сводов правил, которые

регламентируют поведение едва ли не во всех мыслимых ситуациях. Так, компания «РТВ

Словения» издала для внутреннего пользования целую книгу на 100 страницах. В нее

включены два десятка разделов, по сферам и формам профессиональной практики:

разнообразие и сбалансированность новостей, избирательные кампании, отношения с

государственной властью и правительственными органами, расследовательская

журналистика, уважение ценностей зрителей и слушателей, дети и меньшинства в

программах компании, реклама, промоушн и спонсорство, внешность в эфире и

требования к одежде, конфликт интересов, прав и обязанностей и др. Каждый раздел, в

свою очередь, содержит подробный список тем и ситуаций22.

Добавим, что редакция представляет собой легитимную производственную единицу, и на

нее в полной мере распространяются нормы права, в частности законодательство о

трудовых коллективах. Все внутренние документы должны быть согласованы с действую-

щими законами, а права сотрудников защищаются профсоюзами.

Аудитория СМИ

Акт информационной коммуникации предполагает, что в нем Участвует не одна сторона

— источник информации, но, по меньшей мере, две, включая получателей сведений. В

журналистике эту вторую сторону именуют аудиторией. Однако исследователи раз-

личаются и в своих подходах к роли аудитории, и даже в понимании того, что

обозначается этим словом. В прошлые века так называли тех, кто наблюдал за процессом

судебного разбирательства,

21 Картер М., Кэй Г. Как руководить редакцией газеты. М., 1997. С. 2.

22 Professional Standarts and Ethical Principles of Journalism in the Programmes of Slovenia.

Ljubljana, 2000.

143

прежде всего студентов-юристов. Сегодня словарь «Webster» следующие значения

интересующего нас слова: «группа слушателей или зрителей» и «читающая, смотрящая

или слушающая публика». В специальной англоязычной справочной литературе термин

«audience» «в общем плане трактуется как группа или масса слушателей, зрителей или

наблюдателей», а конкретнее в связи со СМИ — как «группа семей или отдельных лиц, на

которых воздействуют теле- или радиопрограмма или рекламные средства ин-

формации»23.

В России аудитория традиционно рассматривается в качестве не только адресата вещания

и покупателя информационного товара, но и гораздо более деятельного участника

общения, к тому же через посредство не только аудиовизуальных каналов, но и пись-

менных. Вспомним, что в литературе и публицистике минувших десятилетий и веков

использовались такие понятия, как «думающий читатель», «почтенная публика» и т.п.

Несколько забавной иллюстрацией различия подходов к аудитории в нашей стране и в

зарубежье служит первоначальное неприятие заемного слова патриотически

настроенными литераторами. Двести лет назад один из них — знаменитый ревнитель

чистоты родного языка адмирал А. С. Шишков — призывал говорить «читалище» и

«слушалище».

Аудиторию следовало бы охарактеризовать как неопределенно многочисленную и

качественно неоднородную группу людей, вступающих во взаимодействие со СМИ.

Ключевым понятием в данном случае является взаимодействие — явление,

выражающееся и активно (прямое обращение к редакции с письмом или обсуждение те-

лепередачи), и в значительно более обычной пассивной форме (потребление продукции

редакционного производства). Далее обратим внимание на то, что аудитория — это

типичный носитель массового сознания. Сосредоточившись на феномене массового со-

знания, мы сможем многое понять и объяснить в природе общения через СМИ. Оно не

имеет четкой структуры, ярких собственных черт, внутренних «перегородок» между

составляющими его элементами. Этим оно резко отличается от группового сознания.

Последнее гораздо более однородно и свойственно, например, представителям одной

профессии, или жителям одного малого населенного пункта, или людям одного возраста.

Наоборот, массовое сознание аморфно, возникает под влиянием ситуации и не-

устойчиво24. В аудитории СМИ, как правило, «перемешиваются»

23 Ellmore R. Т. Mass Media Dictionary. M., 1992. P. 40.

24 Грушин Б. А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследов» ния. М.,

1987.

144

несхожие по социально-демографическим признакам люди, и единственное, что их

роднит, — это интерес к данному источнику информации, скажем, к привычному и не

обманывающему ожиданий научно-популярному журналу.

Несмотря на кажущуюся неуловимость параметров аудитории, успех СМИ, как и

отдельного публициста, зависит именно от умения точно их определять. Перед тем как

запустить в дело новый издательский проект, необходимо выяснить, кому он адресован,

как будет восприниматься, какую вызовет реакцию и т.д. Эти данные в обязательном

порядке включаются в бизнес-план издания или вещательной программы. В частности,

аудитория дифференцируется на несколько видов: расчетную (целевую), реальную и

потенциальную, то есть ту, которую предстоит завоевать, приложив специальные усилия.

При необходимости журналисты корректируют адрес своих материалов, сокращая

дистанцию между целевой и реальной аудиторией. «Когда я начинал "St. Petersburg

Times", то основную аудиторию видел среди иностранцев... — рассказывает автор

успешного проекта. — К нашему удивлению, 63% читателей газеты оказались

россиянами... Исходя из этого, следовало уточнить стратегию новой газеты... Мы

отказались от рекламы турагентств, стали больше учитывать интересы российской ауди-

тории, публикуя, например, объявления о вакансиях в иностранных компаниях»25.

Ошибочно и даже опасно исходить из всеядности и покорности публики. Она ни в

малейшей мере не обязана внимать прессе, напротив — ждет, что редакция будет

удовлетворять ее интересы. В одной азиатской стране местная телестудия подверглась

вооруженному нападению зрителей и некоторые журналисты поплатились жизнью за

низкое качество передач. Более цивилизованный по форме протест аудитории приводит к

финансовому краху массово-информационной компании.

Как показывают исследования, коренной проблемой для редакций является достижение

взаимопонимания с читателями и зрителями. Речь идет не только о доступности

населению языка и содержания журналистских материалов (что само по себе тоже не-

простая задача), но и о совпадении предпочтений, ожиданий, Ценностных ориентации.

Так, опросы читателей газет демонстрируют, что для них первостепенное значение имеет

фактическое Удержание текста, люди и события, о которых рассказывается в

' Доналъдсон Л. Мы продаем услуги, решаем проблемы наших клиентов//Как Делать

газету прибыльной. М., 1998. С. 11.

-2802

145

материалах, тогда как литературная техника ценится много меньше. Однако в

профессиональных кругах и в учебном процессе оаодв. леннее всего обсуждается форма

материалов, ее соответствие неким канонам мастерства и т.п.

Закономерно, что с точки зрения содержания аудитория хотела бы видеть в публикациях

«зеркало» собственной жизни, свой портрет. Однако, по данным анализа региональной

печати, газеты на три четверти заполнены отражением позиций и деяний работников

аппаратно-управленческого звена, а жители, непосредственно занятые в промышленности

и сельском хозяйстве, мелькают лишь в 1,5% публикаций, безработные («воплощение»

острейшего социального противоречия) — и того реже и т.д. Так в информационном

пространстве возникает социальное неравенство в представительстве социально-

экономических интересов различных групп людей, что продуцирует нездоровую

общественную атмосферу и порождает недоверие к СМИ26.

Курс на взаимодействие в первую очередь с «верхушкой» социальной структуры

сказывается и на предметно-тематических пристрастиях прессы. В этом отношении

полезно сравнить нынешнюю российскую прессу с печатью советского времени. В те

годы журналистика подчинялась безраздельно господствовавшей социальной концепции,

выдвигавшей на первый по значимости план политические отношения. Соответственно

пресса и развивалась, и воспринималась обществом, и осмысливалась в науке прежде все-

го как политический институт. В теории монопольное положение занимала доктрина

классово-политической борьбы, dejure и de facto печать находилась под прямым

контролем партийных комитетов и, главное, в содержании публикаций и аспектах

освещения событий безусловно доминировали политические интересы. Разумеется,

политическая, социально-регулятивная роль изначально присуща прессе и она сохраняет

свое значение в новых исторических условиях. Но появление разнообразия в социальной

теории и практике неизбежно должно было привести к перераспределению приоритетов в

журналистской деятельности. В немалой степени это наблюдается сегодня, когда резко

возросло предложение типов изданий — в частности, благодаря множеству сугубо

«неполитических» развлекательных, рекламно-информационных, «семейных» газет и

журналов.

Однако ведущие российские органы печати сохраняют при' страстие к политическим

вопросам. Можно даже сказать, что они

' Киричёк П. Н. Социология публицистики. Саранск, 1998. С. 45.

146

демонстрируют его еще более явно, поскольку теперь это созна-тельный выбор редакций,

а не навязанный сверху подход.

В конце 80-х годов исследование печати Ленинградской области, проведенное

социологами журналистики Ленинградского университета, показало, что освещению

деятельности органов власти, партий, общественных движений отводится 24% общего

числа поднимаемых в газетах тем. В середине 90-х годов статистический анализ

региональных и общенациональных газет, выполненный в рамках российско-шведского

исследовательского проекта «Journalism: discursive order and social practice», дал

приблизительно такой же показатель — 27%. С точки зрения аспекта освещения событий,

их важность именно для политики — внутренней или внешней — подчеркивается в 25%

полученных статистических данных (в программе 80-х годов — приблизительно та же

доля).

В самом конце десятилетия проводилось еще одно подобное исследование. Оказалось, что

вопросы политики, власти и управления по-прежнему преобладают в тематической

структуре изданий (свыше 20%), отодвигая на следующие места производство и

экономику (16,1), духовно-культурную жизнь (15,2), среду обитания (15,0), качество

жизни населения (11,6%) и т.д. За некоторыми исключениями в список ведущих попали

тревожные темы, связанные с особыми обстоятельствами и принятием экстренных

антикризисных решений. В то же время темы, условно говоря, стабильного, рутинного

существования общества и человека (жилищно-коммунальные условия, методы

государственного управления, культурные ценности, увлечения, дом и семья и т.п.)

оказались оттесненными на второстепенные позиции. Социологи также изучали, какие

события чаще всего попадают в поле зрения ведущих региональных и общенациональных

изданий общего профиля. Такими ключевыми объектами внимания оказались встречи и

переговоры на межгосударственном уровне, арест депутата законодательного собрания,

решение суда по поводу досрочных выборов губернатора, пожар в штаб-квартире одного

из общественно-политических движений и т.п. Таким образом, сенсационное значение

приобретают, как правило, события, случившиеся в политической сфере или ясно

ассоциирующиеся с нею в сознании Журналистов и аудитории.

Причины возвращения политики в качестве «примы» на сцене СМИ следует искать,

прежде всего, в генезисе российской прессы и состоянии профессионального сознания

журналистов. На протя-*ении весьма длительного времени у сотрудников нашей печати

Формировалась стойкая привычка воспринимать себя как актив-и полноправных

участников официальной политико-государ-

147

ственной жизни, во всяком случае — как действующих политиков Соответствующим

образом складывалась и преобладающая профессионально-дискурсивная модель прессы.

Насколько она изменилась в новое время? Ответ подсказывают различного рода замеры в

сфере сознания и служебного поведения журналистов, сделанные в самые последние

годы.

Так, по данным психологов, изучавших установки журналистов на освещение

предвыборных дебатов, представители российских СМИ ощущают себя на одной

«беговой дорожке» с политиками и изо всех сил стараются их «обогнать», переиграть в

диалоге. При этом зарубежные гости, входившие в контрольную группу, делали акцент на

посреднической роли прессы, ее долге быть «мостом» между аудиторией и политиками. С

другой стороны, организация сбора информации — как редакционная, так и индивиду-

альная — настроена на прочную зависимость от органов власти и управления, особенно

на уровне региональных и местных СМИ. Именно к ним чаще всего обращаются

журналисты в поисках фактов, а стало быть — и информационных версий социальной

действительности (более 60% опрошенных журналистов), тогда как сведения от частных

лиц, информационных центров, общественно-политических организаций и бизнесменов

интересуют корреспондентов во вторую и третью очередь. Не приходится удивляться

тому, что при подготовке материала к печати журналисты руководствуются прежде всего

соображениями политической целесообразности. Наконец, нарисованную нами

статистическую картину подтверждают непосредственные впечатления известного в Рос-

сии руководителя печатных и эфирных СМИ Е. Яковлева, который, уйдя с поста

председателя компании «Останкино», так объяснял свой разлад с бывшими

подчиненными:

«...многие здесь не только привыкли к политической цензуре и политическому прессингу,

но даже были довольны, когда они существовали».

Подчеркнем, что в данном контексте нас занимают не конкретные политические и

гражданские позиции тех или иных редакторов и публицистов, а их исходная

ориентированность на мир политики как средоточие основного содержания, смысла и

ценностных ориентиров для прессы. Иначе говоря, перед нами устойчивая дискурсивная

модель отечественной журналистики. Она как нельзя более точно соответствует

особенностям социального самочувствия современной России. Для нашего государства

вопросы политического будущего в течение долгого уже срока остаются приоритетными

и наименее проясненными. Политизированная

148

дресса адекватна социуму, понимаемому в качестве политической системы, равно как и

ожиданиям ее агентов — государственных и партийных лидеров, активистов и

энтузиастов. Но эта совсем не та среда, в которой протекает основная часть жизни

рядовых, част-ныхлиц, в массе своей становящихся все более «беспартийными». Лресса

оказалась перед лицом очень непростого выбора — чьи интересы отражать в первую

очередь и по преимуществу? Обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» А.

Юрков следующим образом комментирует это явление:

«Честное слово, очень надоело писать про политику, но ведь от нее, подлой, все идет — и

невыплаченная зарплата, и задержанная пенсия, и постоянно вспухающие тарифы на

коммунальные услуги, и невозможность устроиться на подходящую работу где-то уже

после 35 лет, и многое другое очень даже житейское».

Гражданское общество, обретающее себя в современной России, и массовая психология

существуют и меняются, подчиняясь иной социально-исторической логике. Есть

основания утверждать, что население все больше утрачивает интерес к политической

«кухне» и под давлением условий жизни переключает свое внимание на проблемы

материального благополучия и частной жизни. Уже стало нормой, что участие в выборах