Корконосенко С.Г. Основы журналистики

Подождите немного. Документ загружается.

теория оказалась неприемлемой в «нереволюционном» современном мире. Она должна

была претерпеть существенные изменения, эволюцию, к чему, кстати говоря,

неоднократно призывал сам Маркс, но что не поощрялось советским государством.

Идея классово-политического расслоения журналистики не умрет до тех пор, пока

аналогичное расслоение будет иметь место, в социальной действительности.

Исторический парадокс заклюЯ чался в том, что тоталитарное устройство государства в

Советском Союзе как раз исключало классовую борьбу. Как отмечал француз*! ский

социолог Р. Арон, демократическое общество естественным образом распадается на

многочисленные группы по общности ин-i

44

тересов или идеологий, причем каждая из них получает правовую возможность защищать

свои идеи и вести борьбу с другими группами. В советском обществе такие группы были

лишены права на структурное оформление.

Согласно ст. 13 действующей ныне Конституции, в Российской Федерации признаются

идеологическое и политическое разнообразие, многопартийность. На этой основе

действуют партии, и между ними ведется острая борьба. Практически нет таких крупных

партий и блоков, которые не имели бы подконтрольных им изданий, а то и телевизионных

каналов. Партийная пресса рождается фактически синхронно с созданием самой

политической организации. Так, при образовании Партии экономической свободы в

начале 90-х годов была учреждена и газета «Срочно в номер». В обращении к читателям

говорилось, что она будет служить идеалам, которые составляют основу партийной

программы: возрождению великой России, ее талантливого народа, борьбе за свободу и

честь людей. Подобная стратегическая линия намечалась и для газеты «Демократический

выбор». Лидеры демдвижения заявляли на презентации ее первых выпусков: «Если

политическая сила хочет стать реально значимой для граждан, ей необходимо обзавестись

собственным печатным органом, а не блуждать по изданиям в надежде опубликовать

какие-либо статьи». Перед газетой ставились задачи информировать граждан о

деятельности партии, публиковать аналитические материалы, заниматься своего рода

политическим ликбезом — разумеется, с позиций издателя. Ряд подобных примеров без

труда может быть продолжен.

Уместно вспомнить и о том, что во время выборов и в связи с ними население страны

наблюдает баталии в эфире и давно научилось различать политических дирижеров,

которые руководят действиями редакций. Пользуясь терминами из советского прошлого,

от которых специалисты вроде бы стали отказываться, можно сказать, что в журналистику

возвращается партийность. Редакции фактически примыкают к тем или иным

политическим организациям, становясь как бы их агитационными подразделениями. Еще

совсем недавно субъективные симпатии редакторов к отдельным личностям заметно

влияли на освещение кампаний. Сегодня °ни исключаются из производственного оборота,

как только из-за них возникает опасность отклониться от «генеральной линии» заказчика.

Причины следует искать не столько в самой журналистике, только во внешней по

отношению к ней среде. По наблюдениям с°Циолога политики Т. Протасенко, у населения

города началось Формирование партийного сознания, и это сильно сказывается на

45

I

результатах выборов. К примеру, в 1999 г. в Петербурге из 32 кан| дидатов в депутаты

Думы, занявших первые четыре места в своихЯ округах, только пять человек проходили

как независимые, да и их имена отчетливо ассоциировались с поддержкой определенных

по J литических сил. Умеющие сплотиться сами смогут объединить и распадающуюся

страну — так, по всей видимости, расшифровывается мотивация голосования граждан.

Если вся прочая Россия с замиранием духа следила за дуэлью ОРТ и НТВ (читай —

Кремля и блока «Отечество — Вся Россия», или ОВР), то в Питере по одну сторону

барьера оказались федеральные СМИ, а по другую — региональные. В первую очередь

это относится к телевидению. Составить впечатление об этом поединке позволяют

материалы исследования, проведенного студентами кафедры социологии журналистики

Санкт-Петербургского государственного университета. Объектом анализа стали

некоторые общенациональные каналы, а также городские и областные телЯ

компании.

Результаты исследования показали, что выборы вышли по частоте упоминания на первое

место среди других тем. Было зафиксировано 333 случая, когда политиков-претендентов

упоминали, цитировали, показывали или выслушивали, предоставляя микрофон, в том

числе и для программных заявлений. Приблизительно в половине сюжетов кандидаты от

партий или одномандатники играли роль главных действующих лиц. При самом

искреннем желании сохранять репортерскую объективность сама фабула подобного

вещания не может не превращать его в род политической агитации. Манера же освещения

событийного материала практически исключала какую-либо нейтральность. Так, в

четвертой части сюжетов звучали оценки участников политических гонок, но при этом

почти не встречались сбалансированные характеристики, включающие в себя доводы «за»

и «против»; во всех остальных случаях зрителям предлагались исключительно

положительные (чаще) ил* однозначно отрицательные аттестации персонажей. Обычной

практикой стало давать одному из кандидатов возможность высказаться по поводу своего

соперника, но при этом оппонент слово н получает. Используя черно-белую палитру,

телевидение превратилось в средство трансляции взглядов, но не новостей об избира-

тельной кампании.

Подобная бесцеремонность вызвала критическую реакцию официальных инстанций. На

федеральном уровне Центральная изб* рательная комиссия приняла ставшее широко

известным решение о пресечении противоправной агитации компаний ОРТ и ТВ-цент] В

Петербурге горизбирком также пытался подобным образом реМ

46

лировать стилистику вещания. Созданная при нем рабочая группа по контролю за

соблюдением правил агитации рассмотрела обращение одного из кандидатов (конкурента

губернатора), который счел, что телерадиокомпания «Петербург» задела его честь и дос-

тоинство. В информационном по форме сюжете имя кандидата связывалось с ноябрьским

наводнением в городе (что не имело под собой фактических оснований), и тем самым

формировалось негативное представление о нем в глазах избирателей. Компании было

предложено представить документы, предусмотренные законодательством о платной

политической агитации.

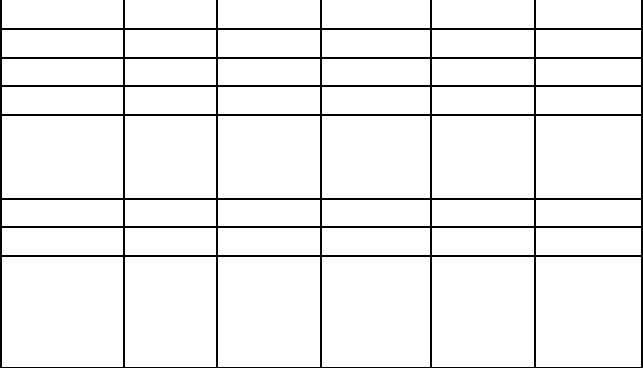

Политические предпочтения редакций яснее всего видны из сопоставительной таблицы.

Не станем конкретизировать имена, приведем лишь обобщенные данные по партиям и

движениям, к которым относятся упоминаемые политики (табл. 1).

Методика анализа не предполагала сплошной фиксации всех программ, поэтому в таблице

отражены не абсолютные показатели, а скорее тенденции, но они-то как раз

просматриваются отчетливо. Если сделать поправку на временами экстравагантное по-

ведение В. Жириновского, которое обеспечивает ЛДПР «автоматическое» попадание в

лидеры по числу упоминаний, то телеканалы предстают как место встречи «для своих».

Пожалуй, только НТВ

Таблица 1

Эфирное время, предоставленное партиям и движениям

(количество сюжетов)

Партии Телеканалы

НТВ Петербу

рг

ВГТРК

(регионал

ь-

Регионал

ьное ТВ

Ленингра

дское

ный областно

е

выпуск) ТВ

Яблоко 5 6 24 6 —

КПРФ 11 — — 2 —

ЛДПР 18 — — 16 —

Союз

Правых

сил 29 2 2 — —

ОВР 8 7 13 11 —

Единство 7 — — 1 —

Движение

в

поддержку

армии — — 1 — —

47

I

может похвастаться более или менее ровным распределением вни-. мания между

различными участниками кампании (без учета вектора оценки их личностей и программ).

Региональные же компании концентрируются на ОВР, и не требуется особенной

проницательности, чтобы догадаться, что основным объектом их интереса стал гу-

бернатор города — один из лидеров ОВР. Даже «Единство» редко удостаивалось их

внимания, не говоря уже о коммунистах, национал-патриотах и проч.

По оценке политических психологов, телевизионщики на выборах заметно

усовершенствовали технику выполнения партийного задания. Так, открытие движения по

одной из площадей после ремонта (плод трудов администрации города)

антигубернаторская программа показывает с «фантазией»: в кадре трамвай не сам катится

по свежепроложенным рельсам, а с помощью трактора-тягача. Сюжет неоспоримо

документальный, но только съемка велась за день до открытия движения. К подобным

новациям можно отнести и виртуозное умение не показывать губернатора в репортаже:

рука его видна, фигура присутствует, а лица и монолога нет... А уж что касается

окрашенных словечек в закадровом тексте, то они и вовсе способны переиначить смысл

происходящего.

Наблюдения показывают, что и сегодня существует почва для использования

марксистской теории печати при анализе практики СМИ. Однако опасно было бы снова

абсолютизировать ее. Один из главных уроков, вынесенных журналистикой и обществом

из истории СМИ, состоит в том, что не может быть какой-либо «единственно верной»

теории и модели прессы. Живая, развивающаяся журналистика непременно использует

весь предшествующий опыт, накопленный на родине и за рубежом, видоизменяя и

приспосабливая его к реальным обстоятельствам своего существования.

Последнее замечание относится и к эволюции массово-коммуникационных концепций.

Для данной ветви теории характерны, во-первых, стремление рассматривать

журналистику главным образом не с политических, а с социально-психологических

позиций, во-вторых, выдвижение в центр внимания понятия «массовое общество» —

мира, в котором высокой степени достигла социальная дифференциация людей,

основанная на разделении труда. Чем выше уровень специализации в трудовой

деятельности, тем вероятнее угроза разъединения, распада общества на отдельные

сегменты. Одним из основных механизмов интеграции различных элементов в целостную

структуру является массовая коммуникация, обеспечиваемая, в частности, прессой8.

De Fluer M. L. Theories of Mass Communications. New York, 1970.

48

Теоретическую базу для развития массово-коммуникационных концепций в XIX в.

заложили социологи-позитивисты О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и др., утверждавшие

приоритет точного знания об общественных явлениях и процессах. Но сами они не за-

нимались углубленно вопросами печати. Вплотную к проблематике воздействия прессы

подошли исследователи массовой психологии и влияния на нее идеологии — А.

Шопенгауэр, Ф. Ницше, 3. Фрейд, Г. Ле Бон, Г. Тард и др.

Чтобы составить представление о направленности размышлений этих выдающихся

философов, мы воспользуемся выводами ученых, которые комплексно анализировали их

наследие. Перед нами возникнет целая теоретическая школа, базирующаяся на единых, в

принципе, концептуальных идеях.

«Иррациональная концепция массовой культуры и пропаганды А. Шопенгауэра, Ф.

Ницше связана со становлением манипуля-тивной пропаганды в XIX веке... Массовые

дешевые издания позволяли влиять на истинно массовую аудиторию, делая ее объектом

пропагандистского психоза и в то же время испытывая на себе влияние загадочного

поведения человеческой души... Фридрих Ницше... объясняет потребность человека в

своеобразной идеологической подпорке, без которой тот не может приспособиться к

окружающему миру... Психологический мир индивида включает в себя потребность в

фикции. Особую роль в этом играет миф. Средства массовой информации и есть те

уникальные средства, с помощью которых можно создавать и распространять в массовом

масштабе мифы, ставя тем самым человеку идеологические подпорки... Предполагалось,

например, что определенный феномен пропаганды можно понять, если исследовать

человеческую природу, которая служит источником многих удивительных явлений.

Другая тенденция в исследованиях пропаганды базировалась на ницшеанском раскрытии

толпы. Г. Ле Бон, изучая психологию массы, выделил такие существенные признаки

массовой аудитории, как исчезновение сознательной личности, внушаемость, тенденция к

немедленному исполнению внушенных идей...

Особое внимание к названным темам наметилось со стороны ведущих социологов конца

XIX — начала XX в. М. Вебера, В. Паре-то, К. Манхейма, что связано с возрастанием

социальной роли пропаганды и обусловленным этим интересом к специальному ее

изучению... Многие социологи конца XIX — начала XX в. пришли к выводу о том, что в

основе мотивов поведения людей лежат стандарты, вырабатываемые обществом и затем

вносимые в сознание индивидов. В результате в социологии сложилась и получила

развитие концепция социального давления и принуждения... Эти

49

4-2802

теории явились реакцией на крушение мифа о "разумной личности" — отражение

процессов, связанных со становлением империализма... Стремясь объяснить соотношение

рационального и иррационального в поведении человека в обществе, построить целост-

ную интерпретацию социальных процессов, Парето обосновывает свою концепцию

идеологии, базирующуюся на различии между логическим, научным (истинным) знанием

и метафизическим псевдознанием. И особо исследует характерные, специфические

проявления псевдознания, создающие сложную механику политической мифологии. Он

доказывает иррациональность идеологии, исходя из своих представлений о том, что в

поведении отдельных индивидов, в общественных процессах преобладают нелогичные

поступки, которые определяются эмоциями, традициями, привычками, интуицией»9.

В XX в. данное направление фактически стало господствующим в западной науке о

прессе, в особенности на американском континенте. Здесь стало предметом специального

изучения общественное мнение с упором на механизм его формирования в политических

целях, на использование стереотипов — готовых стандартов мышления (У. Липпман).

Получила теоретическое обоснование структурная схема движения информации в

процессе коммуникации: кто сообщает, что, кому, по какому каналу, с каким успехом;

выработан метод тонкого количественно-качественного изучения текстов — контент-

анализ (Г. Лассуэлл). В 40-е годы начался расцвет методик количественного исследования

влияния прессы на политические настроения в обществе (П. Лазарсфельд). Со временем

массовая коммуникация стала рассматриваться как особая культурная среда, которая

подчиняет себе другие проявления духовной и социальной жизни человечества,

превращает мир в «глобальную деревню», воспринимающую ценности и представления из

всеохватных каналов информации (Г. М. Маклюэн).

Появление практически значимых разработок связано с первой мировой войной, когда

резко возросла потребность в массовой пропаганде. Исследователи убедились в

эффективности воздействия на личность и группу с помощью психологических

механизмов. Пробуждая в аудитории «естественные» инстинкты, пропагандисты до-

бивались объединения населения целых стран на основе общих эмоций: неприязни к

врагу, патриотических чувств и т.п.

Редакции, не ведая о теоретических концепциях, интуитивно избирали приемы такого

рода. В этом можно без труда убедиться,

9 Кучерова Г. Э. Очерки теории зарубежной журналистики (XIX — первая ловима XX

вв.). Ростов н/Д, 2000. С. 22-25.

50

если перелистать русские журналы военного времени, например «Ниву» или «Огонек». Из

номера в номер на их страницах появлялись типизированные образы бравых защитников

отечества — грудь в крестах и столь же легко узнаваемые образы солдат противника,

только неказистые и отталкивающие. Впервые были интенсивно использованы

пропагандистские возможности пресс-фотографии. По наблюдениям исследовательницы

документальной фотографии той поры В. А. Смородиной, в каждом номере российских

иллюстрированных еженедельников появлялось от 30 до 60 портретов героев,

отличившихся в боевых действиях. Особый акцент делался на теме благотворительности,

где ведущим персонажем стала заботливая медсестра (в этой роли читатели нередко

видели Великих княжон), несущая в себе черты самоотверженной русской женщины. При

изображении противника фотографы делали упор на его злодеяния: разрушение

культурных памятников, действие «негуманного» оружия — разрывных пуль и

удушливых газов, жестокое обращение с пленными.

В дальнейшем такой огрубленный подход к восприятию информации стал явно

недостаточным для достижения нужных эффектов. По мере накопления

исследовательских данных все большее влияние получает теория индивидуальных

различий. Аудитория стала рассматриваться не как монолитный коллектив, а как сооб-

щество людей, каждый из которых по-своему воспринимает сообщения. Соответственно

информационные потоки начали распределяться в аудитории дифференцированно, с

учетом многообразия типов читателей, слушателей, зрителей, их природных

особенностей. Позднее для обозначения адресной направленности сообщений было

введено понятие целевых аудиторных групп.

Параллельно практическую значимость приобрела теория социальных категорий. Ее

приверженцы исходят из того, что в индустриально-урбанизированном обществе

поведение граждан определяется их социально-демографическими характеристиками,

такими, как возраст, пол, доход, образование, вероисповедение и др. Опираясь на знание

этих признаков, можно построить максимально доходчивую пропаганду и прогнозировать

ее результаты. Ныне техника расчета и использования социальных показателей доведена

до совершенства. Она помогает предсказать и обеспечить победу кандидатов на выборах в

парламент, продажу новых изделий, усвоение тех или иных идей. Как и на всяком рынке,

здесь не обходится без манипуляций массовым сознанием и искусного навязывания

потребителям идеологического товара.

Еще один путь к эффективности коммуникации — изучение культурных и социальных

норм поведения, принятых в массовом

51

I

обществе. Средства информации способны усиливать уже существующие нормы,

формировать новые (затрагивая непривычные для общества сферы жизнедеятельности),

менять их коренным образом. Эти наблюдения особенно актуальны в тех случаях, когда

пресса обращается к идеологическим или этическим постулатам, национальным и

религиозным проблемам и другим явлениям мировоззренческого порядка. Характерно,

например, что в бывших советских республиках не без влияния журналистики полярно

изменилось отношение к ценностям буржуазного образа жизни, на смену традициям

интернационализма и добрососедства пришли идеи сепаратизма, а то и враждебности по

отношению к соседям. Действие теории норм можно увидеть и на простом примере

внедрения с помощью телевидения моды в одежде, музыке, словоупотреблении и т.п.

Коммуникативные теории получили особенно широкое распространение в западных

школах подготовки журналистов. В последние годы они энергично разрабатываются и в

России. Прикладной социально-психологический подход к прессе ценен своими

методическими результатами. Он позволяет совершенствовать инструменты

взаимодействия журналистов с аудиторией, прежде всего с точки зрения

результативности влияния на нее. Однако в рамках данного подхода не поддаются

решению принципиальные вопросы об отношениях средств информации с органами

власти, политическими силами, гражданскими движениями. Нет ответа и на центральные

с гуманистической точки зрения вопросы — об отношениях прессы с личностью,

конкретным читателем, зрителем, слушателем, а также о творческой самореализации

журналиста «внутри» его профессии. В конце концов, именно человеку должна служить

журналистика — вовсе не абстрактному социальному интересу. И именно на этом уровне

функционирования проверяются ценность и жизнеспособность тех доктрин, которые были

выработаны на протяжении всей биографии прессы.

Есть у коммуникационных теорий, если воспринимать их упрощенно, и еще одна слабая

сторона. Она представляет собой как бы искаженную проекцию возрастания силы

информационных технологий. Доступность фактически любых сведений, которую обес-

печивают современные компьютерные сети, порождает иллюзию простоты и легкости

репортерского труда, отсутствия в нем профессиональных законов, традиций и таинств.

Для иллюстрации воспользуемся примером, который однажды привел декан факультета

журналистики Уральского университета Б. Н. Лозовский. Группа молодых людей

приступила к изданию производственной газеты ДЛЯ газодобытчиков под названием

«Буровая». В выпущенных номерах

52

появились истории про Майкла Джексона, Синди Кроуфорд и других «звезд» зарубежной

культуры — однако ничего не говорилось о людях и событиях на буровой. Как объяснили

издатели, у них нет корреспондентов, готовых освещать производственные будни, но есть

ребята, которые умеют входить в Интернет.

Рассмотренными направлениями, конечно, не исчерпываются теоретические воззрения на

журналистику. В этот ряд можно было бы поместить культурологический,

экономический, социологический и другие подходы к анализу ее общественной роли. В

современном мире сложились авторитетные научные школы, причем каждая из них

строится на собственных методологических и структурных основаниях, так что различные

концепции не имеют точек пересечения с другими теориями. Пример такой оригинальной

концепции дает книга Ф. С. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона «Четыре теории прессы».

Для студентов западных университетов эта небольшая по объему работа в течение

практически всех послевоенных десятилетий является классикой, а с недавних пор, после

перевода на русский язык, используется и в России10.

В качестве теоретического фундамента для классификации мировой прессы авторы

избрали идеи свободы и ответственности журналистики, главным образом с точки зрения

ее отношений с государственной властью. По словам исследователей, пресса всегда

принимает форму и окраску тех социальных и политических структур, в рамках которых

она функционирует. Если взглянуть на вещи еще шире, то различие между системами

печати есть различие в философских воззрениях, определяющих природу того или иного

общества. Теории журналистики (и соответствующая им организация СМИ) делятся на

авторитарные и либертарианские. Эти две группы теорий, по сути, противоположны друг

другу.

Авторитарная версия появилась раньше других, вскоре после изобретения техники печати.

В ней отразилось представление тогдашнего общества о том, что истина исходит от

небольшого числа мудрецов, точнее — от власти, которой и принадлежит право рас-

поряжаться прессой. По отношению к массе населения печать, следовательно, действует

как бы сверху вниз. Так на практике обстояло дело в феодально-монархических

государствах и при всех последующих тоталитарных режимах. Либертарианская

концепция, напротив, предполагает, что каждый человек представляет собой Разумное

существо, способное самостоятельно отличать правду от лжи. Эта теоретическая

конструкция зародилась в конце XVII в. и Затем обретала все большую силу с развитием

буржуазной демо-

' Сиберт Ф. С., ШраммУ., Питсрсон Т. Четыре теории прессы. М., 1998.

53

кратии. Она отводила печати роль партнера по поиску человекоцД истины, а по

отношению к правительству — роль его контролере от лица граждан. Сторонники

либертарианства видели свою цель в организации свободного рынка идей и информации.

В названии своей работы авторы говорят о четырех теориях. Причина состоит в том, что

обе первоначальные концепции в XX в. претерпели изменения и получили продолжение в

самостоятельных теориях: на базе либертарианства сформировалась теория социальной

ответственности, а на базе авторитаризма — советская коммунистическая теория прессы.

Как показал реальный опыт, свободный рынок информации оказался недостижимым

идеалом. ПеЯ чать попала в зависимость от своих владельцев, которые обрели

возможность монопольно распоряжаться ее идейным и фактическим содержанием. Только

ответственность СМИ перед обществом служит гарантией того, что человеку будет

предоставлено необхов димое разнообразие сведений и он сможет вырабатывать

собствен* ное мнение. Авторы не исключают, что если журналистика не возьмет на себя

такую ответственность, то появится потребность в специальном общественном органе,

призванном регулировать поведение прессы. Как считают американские профессора,

именно в русле этой концепции идет развитие журналистики в их стране. Параллельно

советский режим создавал свою теорию, призванную обеспечить диктатуру правящей

коммунистической партии. Печать там сохранила все признаки инструмента власти, но в

отличие от прежних авторитарных моделей она оказалась не в частЯ ном владении, а в

государственном. Это означало, что она независима от бизнеса, от прибыли, но жестко

контролируется и управляется в идеологическом плане. Американская и советская модели

диаметрально противоположны, и между ними идет непримиримая борьба. Говоря

словами авторов книги, «наша пресса пытается внести свой вклад в поиски истины, в то

время как советская пресса пытается донести готовую марксистско-ленинско-сталин-скую

истину».

В противопоставлении авторитаризма и свободы заложен большой потенциал развития

журналистики как демократического института. Вместе с тем категорическое разделение

практики журналистики на априори «правильную» и «неверную» отражает скорее

полярность идеологических установок, чем подлинную реальность. Конечно, в

действительности ситуация в мировой прессе гораздо богаче полутонами и оттенками,

чем в контрастном изложении авторов книги. Далеко не безоблачно обстоит дело с соци-

альной ответственностью СМИ в западном обществе, как не была всего лишь

инструментом политического диктата советская жур"

54

налистика — она выполняла и другие общественные роли. Нельзя не учитывать, что с

момента написания книги прошло полвека, и авторы при характеристике советской

теории печати обращались в основном к таким ее интерпретаторам-политикам, как И.

Сталин, д. Троцкий и А. Вышинский — собственно исследовательской литературы тогда

было крайне мало. В последующие десятилетия отечественная наука о журналистике

начала пополняться разнообразным новым материалом, благодаря прежде всего

университетам (хотя тезис о коммунистической партийности печати открыто не

подвергался сомнению). Но в новой социальной обстановке нас больше занимает не

восстановление исторического контекста, в котором возникла знаменитая книга, а

правомерность предложенной в ней методологии. Далеко не всех западных

исследователей СМИ сегодня можно отнести к адептам «четырех теорий прессы». Так,

британский профессор К. Спаркс заявляет, что пришло время отказаться от этой

концепции как начальной точки в анализе СМИ. Ошибочным, на его взгляд, был выбор

линии разграничения — государство или рынок. Стирание казавшихся несомненными

различий стало очевидным после периода «бархатных революций» в Восточной Европе.

Как в коммунистическом, так и в капиталистическом вариантах СМИ управлялись и

управляются людьми, стоящими очень далеко от жизни народных масс, и народные массы

не имеют над СМИ никакого контроля, а именно это должно быть предметом главного

интереса. Соответственно наука должна искать альтернативный способ размышлений о

журналистике и обществе". К. Спаркс не одинок в своем призыве к пересмотру

«нормативного» знания. Возможно, мы присутствуем при формировании еще одного

стратегического направления теоретических поисков.

Однако обзор всех концепций не входит в задачи нашего курса, как, впрочем, и

развернутая критическая оценка отдельных теорий. Нам достаточно убедиться в том, что,

во-первых, дискуссии о сущности прессы непреходящи и, во-вторых, что возможности и

модели ее теоретического постижения необычайно разнообразны. В каждом случае

отражается действительно существующая грань журналистской деятельности, но понять

ее целостно можно только на основе синтеза разных подходов. Кроме того, мы

затрагиваем лишь исходные, базисные положения, но не рассматриваем все дисциплины,

которые составляют науку о журналис-

Спаркс К. Теории СМИ после падения коммунизма в Европс//СМИ и со-

инос общество/Под ред. Н. Г. Войковой, Т. В. Васильевой, Д. А. Рущина. СПб.,

2000.

55

тике. Она представляет собой разветвленную структуру, и студен-J там полезно знать ее

строение.

В целом научное знание о журналистике складывается из истории, теории и критики, под

которой понимается оперативная ис-я следовательская реакция на явления

профессиональной практики. Из этих трех компонентов наш учебный курс теснее всего

соприкасается с теорией. Она, в свою очередь, подразделяется на несколько специальных

дисциплин. В рамках общей теории журналистики разрабатываются методологические

основы деятельности СМИ и науки о прессе — в частности, вопросы о роли журналис-

тики в духовно-культурном прогрессе, ее принципах, функциях, типологии, свободе

печати т.п. Как нетрудно заметить, курс «Основы журналистики» по предмету изучения

относится именно к общей теории. В литературе сложился понятийно-терминологический

аппарат методологического анализа прессы, хотя он, разумеется, непрерывно меняется,

обогащается. В традициях отечественной науки он был приближен к уровню классических

гуманитарных дисциплин -- философии, теоретической социологии, истории, филологии и

др.

Из более узких дисциплин к общей теории непосредственно примыкает социология

журналистики. Их близость обусловлена тем, что существование и развитие прессы

определяются прежде всего социальной средой, и она же служит главным объектом

внимания самих СМИ. Социология журналистики занимается, коротко говоря, анализом

положения прессы в обществе, социальными последствиями ее функционирования и теми

методами редакционного труда, которые основаны на опыте эмпирических социальных

исследований. В отечественной науке с давних пор уделяется повышенное внимание

профессиональному мастерству и качеству творческой продукции. Эта необычайно

широкая область исследования включает в себя несколько самостоятельных дисциплин,

которые в комплексе дают представление о природе, структуре и проявлениях мастерства.

К ним относятся методика журналистского труда (общедоступные, выверенные наукой и

практикой средства деятельности) и поэтика журналистики (формы, язык текстовых

произведений), изучение которых связано с филологическими и искусствоведческими

традициями. В последние годы для анализа профессионализма все большее значение

приобретает психология журналистики, в центре внимания которой находятся личность

участника журналистского процесса, & также универсальные, прагматически ценные

способы творческой деятельности и общения через средства информации.

Относительно новыми компонентами теории стали экономики и менеджмент СМИ,

журналистское правоведение и этика. Они *Ч

56

могли сформироваться как автономные ветви науки, пока в России не было для этого

объективных оснований. Лишь в 90-е годы пресса получила возможность вести

самостоятельную хозяйственно-предпринимательскую деятельность и стало бурно

развиваться, разрастаться количественно информационное законодательство, появились

всевозможные профессионально-творческие объединения, вырабатывающие собственные

этические нормы и кодексы чести. Особый раздел теории составляет научное обоснование

учебно-образовательного процесса — журналистская педагогика, о которой шла речь

выше.

С полным правом можно назвать также политологические, культурологические,

эстетические и иные компоненты, отражающие широкий спектр гуманитарных наук,

содержательные и методические элементы которых как бы адсорбируются теорией

журналистики. Свое «эхо» получают в ней и дисциплины технические, обеспечивающие

прогресс материальной базы коммуникаций. Важно, что все эти «пришельцы»

устанавливают взаимопонимание и сотрудничество между собой благодаря

интегрирующему влиянию общей теории журналистики. Именно она вырабатывает

системообразующий фундамент — в виде концепций, принципов, понятий.

Модели журналистики и журналистской деятельности

Рассмотренные нами концепции никогда не оставались достоянием одной лишь

отвлеченной, не связанной с практикой науки. Каждая из них находила и находит

воплощение в реальной журналистике -- в понимании ее задач, организации системы

СМИ, профессиональных установках редакторов и корреспондентов, содержании и

тональности публикаций. На базе теорий складываются модели журналистики как

общественного явления и рода деятельности. В учебной литературе в этой связи

правомерно говорится об исторических типах журналистики12. Но мы используем слово

«модель», которое передает очень важный оттенок смысла: рассматриваются

определенные конструкции прессы, а не только ее классификация на фоне сменяющихся

исторических периодов. Кроме того, введение этого понятия позволяет избежать термино-

логической путаницы с другой темой — типологией СМИ. В кон-

12 Ворошилов В. В. Журналистика. СПб., 2001; Прохоров Е. П. Введение в теорию

*УРналистики. М., 1998.

57

I

струкцию входят две главные составляющие — место и роль журналистики в той или

иной социальной системе и обусловленная ими практика, то есть методика и техника

труда.

Модель журналистики — явление конкретно-историческое. Говоря это, мы имеем в виду

ее зависимость не столько от времени как такового, сколько от общественной среды, под

воздействием которой она формируется. Среда же для прессы представляет собой

сложнейшее переплетение факторов: социально-государственное устройство,

преобладающие идеологические течения, культурные традиции и особенности нации,

уровень зрелости журналистской профессии и др. Если мы так понимаем происхождение

моделей, то исчезает почва для их прямолинейного сопоставления, вплоть до того, что

иногда становится неуместной их критическая оценка по меркам другой социальной

формации. При самом горячем желании невозможно отменить закономерную связь:

модель прессы хороша постольку, поскольку она адекватна среде, в которой существует.

Конечно, речь идет не о сиюминутной конъюнктуре, а о глубинной природе данного

общества и перспективах его прогрессивного изменения.

Вернемся к затронутому выше противостоянию капиталиста-1 ческой и советской

журналистики. Было бы противоестественноJ если бы они поменялись местами: в

условиях рыночной экономив ки не могли выходить политико-идеологизированные

газеты, тог« да как при социалистическом строе — в том виде, какой он принял в

Советском Союзе, — исключался примат экономической выгоды над духовным

значением прессы. Между тем в пределах своих социальных систем каждая из этих

моделей СМИ была устой-1 чивой и действовала бесперебойно. Иное дело, что потенциал

качественного роста советской журналистики был в значительной степени исчерпан, как и

у всего «застоявшегося» общества. Во второй половине 80-х годов в стране начались

поиски обновления на путях либерализации и пресса получила мощный внешний стимул

развития — режим гласности.

История России знает случаи, когда оригинальные, но чужеродные для данных

обстоятельств модели печати отторгались средой. В середине XIX в. О. И. Сенковский,

известный под псевдонимом Барон Брамбеус, выпускал журнал «Библиотека для чтения».

На протяжении десятилетий он с подвижническим упорством пытался внедрить тип

«легкого» издания, насыщенного более занимательными историями и фактами, чем

идеями, и ему удалось завоевать попу* лярность у массовой аудитории. Однако

интеллектуальная публика, лидеры общественного мнения считали своими кумирами

публицисЯ тов совсем другого склада — тех, кого Н. Г. Чернышевский называл

58

колонновожатыми, духовными вождями. Соответственно, у критиков-современников

деятельность Сенковского не получила признания. Чернышевский резюмировал его

деятельность следующими словами: «Иметь столько дарований — и растратить их совер-

шенно понапрасну...»13 Но уже в конце XIX — начале XX в. в России утвердился

буржуазный уклад жизни, ведущим типом издания стала газета, а не толстый

публицистический журнал. Общепризнанной нормой стала пресса, которую олицетворяли

летучий, вездесущий репортер В. Гиляровский, фельетонист В. Дорошевич, называвший

печать приятным утренним собеседником, не обременявшая себя моральными

принципами газета А. Суворина «Новое время» с ее миллионными тиражами. Время и в

самом деле стало новым, оно востребовало иной тип журналистского сознания и

практики.

Модели журналистики получили в литературе определенные названия, которых будем

придерживаться и мы. Их особенности находятся в тесной связи с теоретическими

концепциями печати, которые рассматривались выше.

Феодально-монархическая пресса воплощает в себе главным образом авторитарную

концепцию — как «зеркало» породившей ее социально-политической системы. Однако

выводы противников авторитаризма о том, что она изначально несет обществу зло, а не

благо, были бы скороспелыми. Поскольку человечество в своем политическом развитии

не могло избежать стадии абсолютизма, постольку и пресса этой формации была

явлением необходимым и в значительной мере полезным. Вспомним, что периодическая

печать в России возникла благодаря державной воле Петра I. Правильнее будет

охарактеризовать этот тип прессы объективно, без критической риторики. Прошлое

нашей страны дает классически чистый образец данной модели.