Корконосенко С.Г. Основы журналистики

Подождите немного. Документ загружается.

Ей были свойственны подконтрольность редакционно-издатель-ского дела — через

лицензирование, цензуру, назначение руководителей, поощрение лояльных издателей и

публицистов и наказание строптивых. Свобода печати фактически принадлежала правя-

щему сословию, а не широким слоям населения. Россия в данном отношении не являлась

исключением из общемирового правила. В условиях абсолютизма в Англии, Германии,

Испании, Италии и Других европейских странах частной прессе было запрещено касаться

политических вопросов или, по меньшей мере, трактовать и* по своему усмотрению.

Нормативным источником для суждений о политике являлись немногочисленные

официальные изда-

13 См. об этом: Щербакова Г. И. Спор о путях русской журналистики начался в СеРединс

XIX века и все еще не закончен//Акценты. 1998. № 3-4.

59

ния, которые определяли единый общегосударственный «стандарт» объяснения важных

общественных событий и процессов. Пресса рассматривалась как орудие

государственного строительства и управления делами в стране в духе политики

монархической власти. Таи печатное слово служило обеспечению единства и целостности

государства, в том числе с точки зрения взаимодействия столицы и отдаленных окраин. В

этом смысле показательно, что в 1830-е годы в российской провинции была создана сеть

газет под «типовым» на-^ званием «Губернские ведомости» — официальных

правительственных органов, которые много способствовали консолидации нации.

В идеологическом отношении монархическую журналистику отличает патриотизм

широкого спектра тонов — от искренней преданности своему народу до так называемого

казенного и квасного. Разумеется, любовь к отечеству нераздельно сливается в такой пе-

чати с прославлением трона. Феодализму присущ симбиоз светской и религиозной власти,

обожествление правящего режима, что находит отражение в материалах прессы. В печати

открыто заявляется национальная идея, получившая высочайшее одобрение. В этом кон-

тексте нельзя не сослаться на формулу «православие, самодержавие, народность»,

выработанную министром Николая I графом С. С. Уваровым. В круг идеологических

установок монархической прессы входит и забота о народном просвещении. Монарх

ощущает на себе обязанность способствовать развитию образования, процветанию

искусства и науки, исправлению нравов своих подданных. При всей неровности политики

царизма в этой сфере несомненно, что журналы и газеты несли населению страны

колоссальные объемы знаний о мире, нередко компенсируя недостатки собственно

образовательных учреждений. Характерно, что «отцы» и «матери» нации сами брали в

руки перо, чтобы напрямую обращаться if «детям». Такова была Екатерина II, регулярно

выступавшая с нра-; воучительными сочинениями в журнале «Всякая всячина», так

поступали, например, французский король Людовик XII и факти-; ческий правитель

страны кардинал Ришелье, которые на протяжении многих лет поставляли в опекаемую

властью «La Gazette» Теофраста Ренодо статьи и документы.

Ориентация на идеологическое управление влияет на содержание и литературную манеру

промонархических изданий. Здесь в обязательном порядке помещаются пространнейшие

отчеты о церемониалах и происшествиях, имевших место при дворе, во всей деталях

описываются наряды и манеры царствующей фамилии № ее клики. Познакомимся с

фрагментами отчета о Высочайшем CMOT-J ре потешным частям на Марсовом поле,

помещенного в журнал^ «Огонек» (1913) — художественно-литературном, т.е.

отдаленной

60

Ох политики издании. Имеются в виду военные игры, которым, «стати сказать, журнал

посвятил и несколько крупноформатных снимков, запечатлевших в первую очередь

участие в смотре императорской фамилии:

«В 11 часов на яхте «Александрия» прибыли Государь Император и проследовал с

Наследником Цесаревичем и Августейшими Дочерями на катере "Петергоф" к Марсову

полю, в сопровождении лиц свиты и начальствующих особ. Потешные склонили стяги,

взяли на караул, забили барабаны, заиграла музыка. Командующий парадом... рапортовал

Его Императорскому Величеству. Государь Император верхом въехал на поле, Наследник

Цесаревич и Августейшие Дочери следовали в коляске. При звуках гимна и кликах ребят

Государь объехал, здороваясь, ряды потешных. Перед царской палаткой расположились

министры и высшие военные чины. Государь верхом занял место перед ними, и начались

гимнастические упражнения... Осмотрев приготовленные для лучших потешных частей

призы, Государь отпустил стоявшего на часах потешного, благодарил заведующих

организациями и проследовал в Мраморный дворец, где депутации ожидали Его

Величество с подношениями. Приняв депутации, Государь отбыл на яхту "Александрия"

для следования в Петергоф». Собственно действию на Марсовом поле отводится один

абзац, да еще упоминание о том, что в Народном доме участников смотра «обильно

накормили обедом и сладостями».

Феодально-монархическая пресса насыщена пропагандистскими приемами и

интонациями, временами высокопарна, безапелляционна при утверждении официально

признанных духовных ценностей. Такой стиль мышления и действия неизбежно приводит

к консерватизму, косности, и это служит причиной перетекания читательского интереса к

оппозиционным органам печати (если они есть), которые обычно отличаются большей

свежестью идей и их разнообразием. Мы не случайно употребляем здесь настоящее время

глаголов, потому что феодально-монархическая модель прессы не исчезла в прошлом. Ее

можно встретить и в наши дни, хотя и в несколько модернизированных вариантах. Менее

всего это относится к конституционным монархиям Европы, где королевский трон

сохраняется скорее как символ преемственности эпох, в большей степени — к режимам

единоличной власти, даже если они облада-10т формальными признаками демократии.

Религиозно-клерикальная модель прессы имеет самостоятельное значение в тех

общественных системах, где церковь фактически осу-'Чествляет политическую власть. В

светских государствах, которых на 3еМном шаре большинство, конфессиональная

(церковная) печать —

61

это одно из направлений специализации по интересам части аудитории, такая же, как

специализация по возрасту, профессиональным признакам и т.п. Свободное учреждение и

деятельность подобных СМИ в полной мере отвечает гуманистическим принципам

свободы совести, свободы слова и информации.

Со времени возникновения прессы взгляды на нее церкви как влиятельной общественно-

политической силы претерпели существенную эволюцию -- от категорического неприятия

и запретов (чем особенно «прославилась» католическая инквизиция) до построения

собственной мошной системы СМИ. Ныне все мировые конфессии располагают не только

специальными службами, курирующими массово-информационную деятельность, но и

теоретическими разработками, призванными обеспечить эффективность влияния на

аудиторию.

Начало же религиозно-клерикальной модели журналистики в Европе положили-попытки

церковных правителей взять под свой контроль всякое распространение новостей. Еще в

XVI в. высшие иерархи католицизма устанавливали правила, согласно которым никто не

имел права печатать новости без согласия местного епископата, и грозили смертной

казнью тем, кто будет заниматься этим без ведома официальных властей14. Церковь

выступала единым фронтом с монархией против свободы печати, поскольку она сама

была элементом государства. Между прочим, Теофраста Ренодо поставил во главе

крупнейшей газеты Франции не кто иной, как кардинал Ришелье — первый министр и

фактический правитель во времена Людовика XIII. В царской России печать длительное

время подвергалась двойной цензуре — правительственной (светской) и религиозной.

Постепенно складывался самостоятельный тип церковной периодики. Православная

печать в России возникла в начале XIX в., католическая конфессия пришла к

необходимости создать свою прессу в конце того же столетия.

Клерикальной модели журналистики присущи многие черты, которые мы обнаружили у

феодально-монархической. Сходство объясняется прежде всего причинами исторического

порядка -*: общностью судеб светской и религиозной власти в странах, где они когда-то

составляли единое целое. Конечно, у клерикальной журналистики по сравнению с

феодально-монархической заметно усилена собственно религиозная направленность в

стратегии И тактике действий. Происходит как бы замещение главных фигур'

14 Урина Н. В. Клерикально-католическая журналистика в системе буржуазия

пропаганды. М., 1976. С. 38.

62

вместо монарха в центре внимания оказывается религиозный лидер, вместо национально-

государственного патриотизма — ценность единоверия и т.п. Клерикальная пресса

отчетливо догматизирована по содержанию и способам преподнесения материала.

Здесь не было бы проблем, если бы речь шла о специализированной информации,

адресованной верующей части аудитории. Но если церковь является ведущей

политической силой в государстве или даже правит в нем, то появляются негативные

следствия монополизма в духовной жизни, возникает опасность принуждения граждан к

единомыслию, а то и к аскетическому ограничению информационных контактов. Так

произошло в одной из азиатских стран, где у руля власти стали исламские

фундаменталисты. Теперь населению запрещено пользоваться домашними телевизорами,

видеомагнитофонами и другими средствами связи с «нечистым» внешним миром, нельзя

работать со съемочной техникой и давать интервью, мулла превратился в единственного

передатчика и интерпретатора знаний. При этом официальная печать, конечно же,

сохранилась.

На европейском континенте примеры религиозно-клерикальной журналистики дает

Ватикан. Это крохотное государство уникально во многих отношениях: оно является

мировой столицей католической веры, в нем сохранилась как реликт средневековья

абсолютистская (без парламента) форма правления, к тому же монархия здесь особая —

теократическая. Необычна и пресса Ватикана: тиражи печатных изданий многократно

превышают численность населения. В папской резиденции выходят официальные

бюллетени римско-католической церкви и ежедневная газета «L'Osservatore Romano»

(«Римский обозреватель»), действуют также Радио Ватикан, вещающее на десятках

языков, телекомпания, информационное агентство. Под контролем понтифика находятся

международные ассоциации католических журналистов. Как сообщают наблюдатели,

система СМИ приносит бюджету теократического государства большие убытки. Но

Ватикан, разумеется, не откажется от нее, поскольку без массированной пропаганды он

лишится влияния на течение религиозных и политических процессов в мире. К слову, на

рубеже тысячелетий католическая церковь стала гораздо терпимее относиться к иным

конфессиям, чем На прежних этапах истории, и в целом ее идеология уже не отличается

былым радикализмом.

Черты буржуазной модели прессы тем или иным образом воз-

никают перед нами при изучении различных тем курса. Поэтому

3Десь можно ограничиться наиболее общей характеристикой этого

Крупнейшего явления современной цивилизации. В историческом

Ремени его развитие разделяется на две фазы — раннюю и зрелую.

63

На ранней фазе мы имеем дело с прессой, которая непосредственна «вытекала» из

идеологии Просвещения и по своему социальном* существу, по конечным устремлениям

носила буржуазно-демокра* тический характер. Заявившая о себе при феодализме, будучи

оп* позиционной к режиму власти, она имела заостренную антифеодальную и

антиклерикальную направленность, в творчестве самых решительных своих

представителей выступала против монархической власти, за утверждение бессословного

равенства и гражданских свобод. Эти уже знакомые нам свойства буржуазно-демокра-

тической прессы определяли содержание и стиль изданий.

Для подтверждения сказанного мы обратимся к редкостно выразительному примеру —

многогранной деятельности издателя и публициста Н. И. Новикова. Расцвет его

творчества пришелся щ царствование Екатерины II (вторая половина XVIII в.), т.е. на пе-

риод, когда в России все настойчивее звучали голоса в защиту либерально-гражданских

ценностей.

Новиков -- великий русский просветитель и провозвестник будущих буржуазно-

демократических веяний в духовной и политической жизни страны. Он избрал для себя

рискованную миссию быть прямым оппонентом императрицы в спорах о судьбах

общества и, в частности, о назначении журналистики. Правда, он вынужден был

принимать условия игры, предложенные царицей: та анонимно выступала в собственном

журнале «Всякая всячина», и Новиков обращался к госпоже «Всякой всячине», выражая

свое с ней несогласие. Для читателей, впрочем, не составляло труда определить, какие ре-

альные действующие лица скрывались за литературными масками. Современники

наблюдали за откровенной полемикой журналов Новикова «Трутень» (открытое

противопоставление более лояльному к власти журналу А. П. Сумарокова «Трудолюбивая

пчела»), «Живописец» и других с официально-охранительными воззрениями. Если

Екатерина проповедовала гражданскую покорность и послушание, то Новиков гневно

выступал против крепостного рабства; если она считала задачей литератора критику

безличных пороков человеческого рода, то он отстаивал право бичевать конкретных

носителей зла; если государыня призывала к сатире «улыбательной», то он своим

примером утверждал обличительную. Позднее Н. И. Добролюбов посвятит сатире

екатерининского времени обширную и критическую по мысли статью, в которой придет к

выводу, что она «Не находила возможности развивать свои обличения», поскольку Н*

ставила вопрос о необходимости «общей силы закона», призваН' ного заменить

феодально-государственный произвол. Но при это»* он заметит, что «весьма немногие из

тогдашних сатир брали зло 8 самой его сущности; немногие руководились в своих

обличений"

64

адикальным отвращением к крепостному праву, в какой бы кроткой форме оно ни

проявлялось. А это один из наиболее простых и ясных вопросов, и новиковская сатира его

поставила много лучше других»15. Императрица не стала бы спорить с таким

заключением: по ее повелению публициста-вольнодумца арестовали и посадили в

крепость, а деятельность вольных (частных) типографий была на долгие годы

прекращена.

Сатиричность и полемичность вообще составляли характерные особенности

демократической прессы в ее противостоянии дрях-деюшему феодализму. Еще одна ее

особенность выражалась в насыщенности текстов нравственно-философскими, а также

экономическими, политическими рассуждениями, так что публицистические

произведения нередко напоминали собой трактаты или ораторские речи. Характерное в

этом смысле название дал своей статье А. Н. Радищев — страстный антагонист

самодержавия: «Беседа о том, что есть сын Отечества».

Множеству публицистов буржуазно-демократического направления не было дано увидеть

свои идеи воплощенными в жизнь. Одних самодержавие заточало в крепость, когда

проигрывало в журнальной полемике (как Новикова и Радищева), других пожирал огонь

классовых сражений (как народных трибунов Великой французской революции), третьи

становились свидетелями трансформации возвышенных лозунгов всеобщей свободы и

равенства в земные, даже меркантильные ценности рыночного предпринимательства. На

стадии зрелости буржуазная пресса имеет мало сходства со своей непосредственной

предшественницей, во всяком случае по внешним признакам. В идейно-политическом

отношении она утрачивает принципиальную оппозиционность системе власти. Печать

выступает как критик действий конкретного правительства, но не как ниспровергатель

основ государственного устройства. В содержательном плане она наполняется не столько

пафос-ными размышлениями, сколько фактами повседневного бытия, всячески

подчеркивая такое свое качество как объективность. - экономической точки зрения пресса

становится областью выгодного помещения капитала, материальная прибыль

превращается в ВеДущий стимул деятельности и критерий успешности предприятия

(таково общее правило, знающее, разумеется, исключения и Не обязательно

проявляющееся в однозначной, элементарной фор-^е). Соответственно ключевой фигурой

в журналистике является Не Редактор или корреспондент, а собственник СМИ. «Я даю

ин-

15 Добролюбов Н. А. Русская сатира в век Екатерины//Н. А. Добролюбов. Сочине-(Ия: В 4

т. Т. 1-2. СПб., б. г. С. 155, 114.

65

струкции своим редакторам по всему миру...»16, — так объяснял увольнение излишне

инициативного редактора современный владелец транснациональной медиаимперии Р.

Мэрдок. Таким образом, свобода печати выглядит как сложное сочетание относительной

независимости редакций от государственных институтов ц практически абсолютной

подчиненности интересам собственников. С производственно-технологической стороны

буржуазная пресса характеризуется непрерывным совершенствованием и материальной

базы, и профессиональной квалификации сотрудников — к этому ее подталкивают

жесткие законы конкуренции.

Социалистическую модель журналистики также нужно представлять себе в развитии.

Она зарождается в буржуазном обществе как побочная ветвь системы печати, созданной

буржуазной демократией. В зависимости от обстоятельств и степени своей радикальности

она либо действует легально (как во многих нынешних странах Европы), либо уходит в

подполье (как это случалось в истории России). Однако в любом случае сохраняется

коренной признак этой прессы — служение социалистической идее. В свою очередь,

ядром социализма как учения служит отрицание эксплуатации человека человеком,

прежде всего на путях обобществления большей части средств производства. Таким

образом, печать выступает против классического капитализма с его

частнособственнической природой — за глубинное реформирование строя или за

революционную смену господствующей формы собственности и политической власти.

Однако пока фундаментальные преобразования в экономике и политическом режиме не

произошли, журналистика социалистических партий обычно несет на себе сильный

отпечаток буржуазного типа прессы, поскольку вынуждена приспосабливаться к

реальным условиям своего существования.

В рамках нашей темы важнее остановиться на печати социалистического общества, в

котором данная модель получает возможность реализоваться в полном, законченном виде.

Конечно, основные принципы, опыт и методика деятельности складываются еще на

прежней, «буржуазной» стадии ее развития. Но резкое изменение социальной среды

требует столь же серьезных перемен в печати.

С наибольшей отчетливостью эти требования были выражены В. И. Лениным в первые

годы советской власти в России. В статьях

16 Цит. по: Стровский Д. Л. Собственник газеты и редакционный коллеКТЯ особенности

взаимоотношений (на примере национальной прессы ВеликобрИТ» нии)//Акценты. 1997.

Вып. 3-4. С. 27.

66

«О характере наших газет», «Очередные задачи Советской власти» и многочисленных

других работах он сформулировал программ-нЫе установки для печати нового типа (это

наименование потом закрепилось в теоретических работах). Прежде всего, основные сред-

ства производства газет переходят из частного владения в руки победившего рабоче-

крестьянского большинства населения, и печать таким образом обобществляется (точнее,

огосударствляется), далее, центр внимания рабочего класса и его партии переносится с

завоевания власти на управление страной, прежде всего в области хозяйствования.

Следовательно, и для печати становится актуальным лозунг «Поменьше политики...

Побольше экономики». Пресса превращается в инструмент хозяйственного строительства,

изучая и освещая жизнь предприятий, с которых теперь снят покров частной

коммерческой тайны. С помощью критики недостатков и пропаганды положительных

образцов она выполняет задачи экономического воспитания трудящихся, хозяйственного

контроля и политического самоуправления. Создание мощной индустриальной и научно-

технической базы в аграрной по преимуществу стране было бы невозможно без самого

активного участия печати.

Это ни в коей мере не означает, что она перестает быть орудием идейно-политической

борьбы — в программной постановке вопроса и тем более в реальной биографии

советского общества. В течение десятилетий, прошедших после смерти Ленина,

политические интересы властей стали откровенно превалировать в организации и

практике журналистики. Правящая партия строжайшим образом следила за кадровым

составом редакций и содержанием публикаций, с середины 20-х годов материалы

подвергались официальной Цензуре. Журналистика покорно выполняла идеологические

заказы, даже если они противоречили нормам морали. В то же время огромен вклад

печати в культурный рост населения, в его приобщение к большому миру, и особенно это

справедливо по отношению к бывшим социальным «низам». Согласно директивам

партии, за предвоенные годы фактически с нуля была построена всеохватная система

изданий и радиовещания, включавшая в себя журналистику и для крестьянства, и для

жителей национальных окраин, и Для детей, и для работников различных областей

хозяйства, и т.д. Добавим к этому традицию привлекать к сотрудничеству в прессе

авторский актив, организовывать при редакциях литературные и пРочие объединения

талантливых людей, регулярно публиковать 1Итательские письма, что не имело

прецедента в мировой журна-Листской практике.

Советским опытом не исчерпываются варианты построения °Циалистической модели

прессы. В странах народной демократии

67

(Восточная Европа) она приобретала несколько другие, наццо_ нально-своеобразные

черты. Так, в Германской Демократической Республике, где в отличие от Советского

Союза сложилось много-партийное государство, выходили газеты национально-демокра-

тической партии, христианско-демократического союза и других политических

объединений. В печати социалистической Югославии то и дело появлялись такие

материалы, которые в Москве или Киеве были бы сочтены недопустимой вольностью.

Кроме того социалистическая модель, разумеется, видоизменялась вместе со своим

историческим временем, и черно-белая пропаганда начала 50-х годов мало походила на

более «очеловеченную» прессу 80-х. Современная российская журналистика находится в

поиске оптимальной модели своего построения и функционирования. Сточки зрения

своего статуса она простилась с наследием советского режима: в России провозглашены

свобода массовой информации и недопустимость любого внешнего вмешательства в

практику редакций, и эти положения препятствуют использованию СМИ в качестве

орудий авторитарной власти. Реформы в политическом устройстве и в прессе России в

начале 90-х годов породили у зарубежных наблюдателей надежду на то, что в этой стране,

где не было инерции частной собственности в СМИ, удастся найти ответы на вопросы,

которые пока не решены западной журналистикой. Как заявил тогда президент

Международной организации журналистов А. Ролленберг, появился уникальный шанс

создать новую модель системы информации — такую, что не контролировалась бы ни

государством, ни какой-либо партией, ни законами рынка. Только общественностью!

Действительно, недостатки рыночного регулирования прессы не менее очевидны для

непредвзятых специалистов, чем изъяны других моделей. Еще в середине XIX в. русский

исследователь печати Н. В. Соколов предупреждал об опасности коммерциализации жур-

налистики, об ущербе, который погоня за рекламой наносит публицистике. Во второй

половине XX столетия за рубежом шли напряженные поиски подлинно независимого типа

прессы. Одним из воплощений этой идеи стало так называемое общественное (или

общественно-правовое) телевидение, которое с успехом развивается в Европе и Америке

наряду с другими формами собственности на СМИ. Замысел заключается в том, чтобы

исключить чье-либо стороннее вмешательство в вещательную практику телекомпаний,

HO при этом обеспечить их конкурентоспособность на рынке информации. Главные

черты общественного телевидения зафиксированы I документах Совета Европы, который

уделяет ему специальное внимание: если содержание коммерческого ТВ определяется

интересам»

68

прибыли, а государственного — влиянием органов управления, то в общественного

вещания входит всестороннее, полное отра-жизни общества, а также предоставление

гражданам трибуны обсуждения проблем и укрепление гласной демократии. Цент-

ральным вопросом становится такой механизм финансирования, К0торый бы не вел к

новому закабалению редакций. Существует несколько источников поступления средств:

абонентская плата, государственные субсидии (гарантированные законодательно, а не по

произволу отдельных чиновников), доходы от рекламы и спонсорства, продажа

аудиовизуальных произведений и услуг. Из практики зарубежных коллег известно, что

зачастую эти источники используются в комбинации, но при любом решении редакции

фактически зависят не от них, а от своей репутации в глазах аудитории.

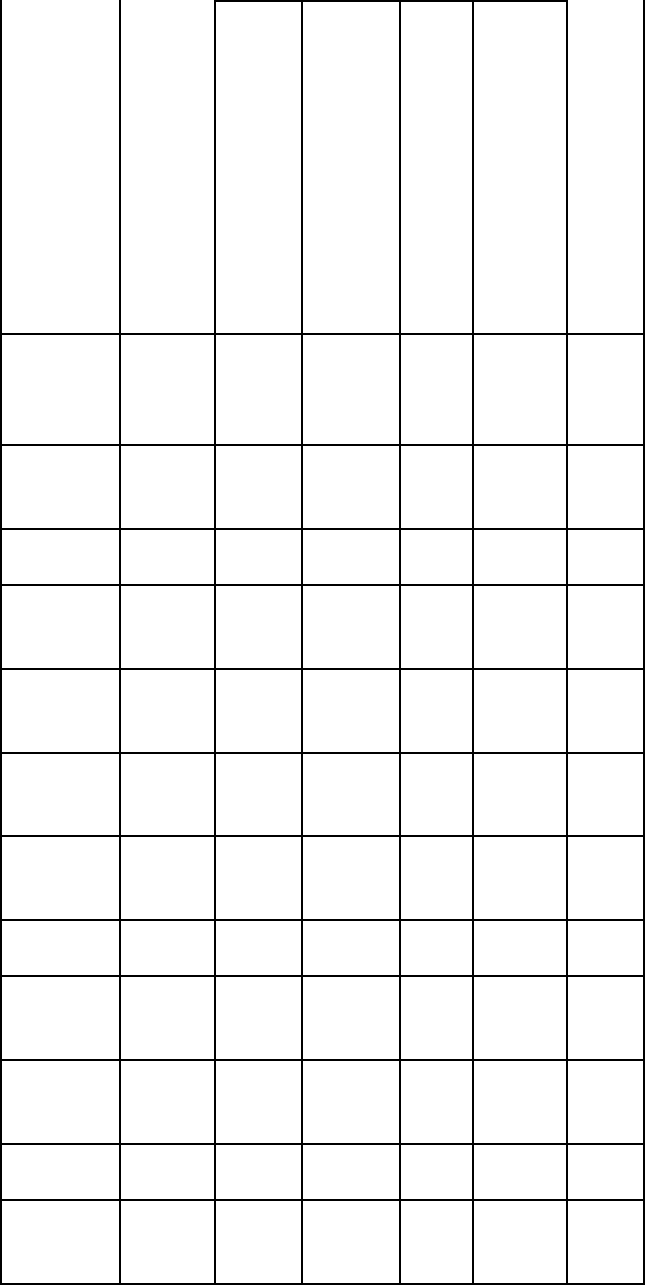

В нашем распоряжении есть сводные данные об организации и содержании работы

общественно-правовых каналов в разных странах. Они дают наглядное представление о

том, по какому пути движется эта практика и какие ее варианты могли бы использовать

инициаторы создания нового канала (табл. 2).

Как мы видим, при том, что каждая компания избирает собственную версию организации

и программной политики, большинство из них ориентируется на многоплановое

освещение общественной жизни. Доля рекламных поступлений в структуре доходов, как

правило, невелика, зато большую часть средств составляют абонентная плата, бюджетная

поддержка правительства и деньги, зарабатываемые услугами на рынке. Именно этим

обстоятельством объясняется некоммерческое разнообразие вещания, которое в иных

случаях обычно тяготеет к наиболее прибыльному «легкому» жанру -«мыльным операм»

и т.п. Не они главным образом имеются в виду в графе таблицы «Развлекательные

передачи», а театральные спектакли, музыка, передачи о культуре, фильмы и др.

Такая схема отношений в сфере СМИ могла бы получить массовое применение в России,

когда она оказалась перед выбором модели журналистики. Однако реальность не совпала

с предположениями. Двигаясь в русле общих тенденций социально-экономического и

политического развития страны, пресса, как принято говорить среди специалистов, одной

из первых вошла в рынок. Частная собственность стала определяющим фактором ее

организации и функционирования. Одновременно и государственные Институты не

утратили ни своего финансового влияния на редак-^ии (по причине экономической

слабости большинства из них), 11 Намерений использовать прессу в собственных

интересах. Нако-еЧ> политические союзы и движения массовым порядком созда-т

Партийные издания. Таким образом, подконтрольность журна-

69

Таблица 2

Сравнительные характеристики общественных вещателей1

Структу

ра

доходов

:

Виды программ (% в общем

объеме вещания) ^

Вещатель

(страна)

абонент

ная

плата/

госсубс

идии/

Развлек

а-

тельны

е

переда

чи/

Детские,

юношес

кие,

образов

а-

Новос

ти

Спорти

вные

передач

и

Рыноч

ная

ДОЛЯ

вещат

еля

реклама

и

спонсор

ство/

телепос

та-

новки

тельные,

религио

зные

(%)

другие передач

и

АРД,

ЦДФ

(Германия

)

82-0-9-9 41 8 42 7 39

Би-Би-Си

(Велико-

британия) 97-0-0-3 31 28 27 12 42

ДР, ТВ-2

(Дания) 91-0-1-8 41 5 40 14 69

НОС

(Голланди

я)

69-0-23-

8

37 13 39 11 36

НРК

(Норвегия

)

99-0-1-0 41 5 36 18 44

РАИ

(Италия) 59-0-37-

4

51 9 33 8 49

РТВЕ

(Испания) 0-25-64-

11

60 3 26 10 33

С ВТ

(Швеция) 98-0-1-1 37 1 49 10 46

твп

(Польша) 32-0-37-

31

47 12 34 7 58

TCP

(Швейцар

ия)

65-0-28-

7

20 27 45 8 38

чт

(Чехия)

61-0-24-

15 41 3 48 7 37

Эй-би-си

(Австрали

я)

0-98-2-0 41 33 21 5

листики ее официальным или скрытым фактическим владельца** сохранилась. Но теперь

она ведет не к идейно-политическому оД' нообразию, а наоборот — к острому

соперничеству в СМИ заинтересованных групп и лиц.

По наблюдениям декана факультета журналистики Ml Я. Н. Засурского, в 90-е годы

российская общественность вИД6"

1 См. подр.: Законодательство и практика СМИ. 2000. № 10. С. 15.

70

три сменяющие друг друга модели прессы. Сначала, по советской традиции, она

выполняла роль инструмента в распоряжении власти, причем в период перестройки этот

инструмент использовался во благо позитивных перемен. Но уже в первой половине

десятилетия появилась модель, которую, пользуясь распространенной на Западе

формулой, называли «четвертой властью»: журналистика противостояла давлению сверху,

находилась в оппозиции к правящим кругам, способствовала развитию демократических

институтов. В дальнейшем пресса вернулась к роли инструмента, главным образом в

связи с борьбой различных сил на выборах, и из средства информации вновь превратилась

в орудие пропаганды.

Конечно, обобщающие оценки нуждаются в уточнении, когда речь заходит о конкретных

редакционных коллективах. Но в целом для нас существенно, что статус и облик

отечественной журналистики еше далеки от определенности. Надо полагать, в ближайшем

будущем мы станем свидетелями новых метаморфоз. Однако с уверенностью можно

утверждать, что надолго сохранится своего рода многоуклад-ность прессы: будут

сосуществовать и доказывать свои преимущества различные формы собственности и

организации СМИ.

Это относится и к болезненной для многих журналистов-практиков теме форм и методов

труда. В связи с решительным внедрением в нашу прессу коммерческих стимулов

получает все большее распространение манера работы, ядром которой служит рыночный

факт, — публикуется то, что хорошо продается. На этом фоне могут показаться

архаичными литературные приемы из арсенала «старой» российской публицистики. Часто

приходится слышать об «американизации» отечественной периодики и телевидения.

Однако, во-первых, есть основания считать, что Россия скорее тяготеет к европейской

школе прессы (французской, немецкой), которой свойственно уделять повышенное

внимание анализу социальных проблем, а не только сообщать факты.

Во-вторых, правильнее было бы привязывать изменения в стиле СМИ к тем процессам,

которые идут во всей мировой культу-Ре, а не к опыту одной нации. Для планеты на

рубеже веков актуальны дискуссии о глобализации и универсализации культур и о т°м,

как эти тенденции уравновешиваются национальной само-"ытностью. Журналистам

вдвойне важно задуматься об этом, потому что в переводной учебной литературе

встречаются такие, на-пРимер, сентенции: не существует российской журналистики,

°льской журналистики, болгарской журналистики, как не может ' журналистики

либеральной, республиканской, националис-

'Ы

, , циналис

тской, атеистической... Есть только хорошая и плохая журна

71

I

листика18. Никто не станет спорить, что в жизни поляки отличаются от сибиряков, в том

числе и по своим читательским пристрастиям и церковная печать мало похожа на вестник

светской хроники. Но в фантазиях поборников универсализации журналистских культур

этими различиями, оказывается, можно пренебречь...

С тем, как трудно бывает перенести канонические представления из одной

профессионально-культурной среды в другую, сталкиваются зарубежные обозреватели

российской прессы. В недавней и, надо заметить, скрупулезно выполненной работе

европейской исследовательницы говорится: «Еще одно различие традиционной

российской журналистики и западной связано с важностью фактической основы. Для

западных журналистов фактологичность является одной из наиболее значимых ценностей

информации... для российских журналистов она представляет собой всего лишь дополни-

тельное достоинство материалов. Вместо этого получил развитие уникальный

журналистский жанр — очерк, что в переводе может пониматься как-«эссе» или

«трактат»... Этот вид журналистского эссе характеризуется углубленным обсуждением

некой проблемы, в котором автор выражает его или ее размышления и эмоции и стремит-

ся вызвать эмоции у читателя. Жанр очерк может быть отнесен Ц исполнению прессой ее

интерпретирующей роли, хотя западная концепция в большей степени склоняется к

фактической информации и объяснению, чем к субъективным ощущениям»19.

Глядя со стороны, непросто понять, что документальность, следование правде событий

никогда не отвергаются в российской журналистике, но только формы выражения этого

качества выбираются не те, что приняты в западной прессе. Очерк и в самом деле уника-

лен на фоне журналистики новостей, но меньше всего он может быть соотнесен с

трактатом. Читательские эмоции очеркист пробуждает благодаря, прежде всего,

отысканию в реальной жизни героя или событий, которые способны вызвать сильные

чувства у автора и аудитории, а также образности в показе персонажей и воплощении сво-

ей публицистической идеи. Документальность материала здесь искусно сочетается с

высоким литературным мастерством автора, а риторические рассуждения только

разрушают художественно-публицистическую ткань очерка. Однако объяснить эти

тонкости представителям иной системы журналистского мышления не всегда удается.

Надо надеяться, что профессионально-творческая модель российской прессы вберет в

себя прогрессивные элементы из багаж3 других стран и не растеряет собственных

приобретений.

18 РэндаллД. Универсальный журналист. 3-е изд. Вел. Новгород; СПб., 1999. С

19 Voltmer К. Constructing Political Reality in Russia//European Journal .4 Communication.

2000. № 15 (4). P. 478.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ЖУРНАЛИСТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Журналистика как средство информации

Все содержание журналистики выражается и передается аудитории в виде информации.

Ее несут в себе литературные тексты и репортерские фотографии, магнитофонные записи

на радио и телевизионное изображение, графическое оформление газетных полос и

музыкальные позывные популярной радиопередачи. В известном смысле вся

журналистская деятельность является информационным процессом. Как это следует

понимать?

Понятие информации. В некоторых учебных пособиях, особенно изданных несколько

десятилетий назад, встречаются утверждения о том, что понятие «информация», мол,

говорит само за себя: информировать — значит сообщать. В действительности дело об-

стоит совсем не так просто. Профессиональный журналистский термин «информация» не

укладывается в понятийный аппарат Целого ряда наук, каждая из которых имеет свой

угол зрения на общий предмет изучения. Это относится, например, к математике и

лингвистике, биологии и семиотике и т.д.

Познакомимся с общенаучной трактовкой информации. Первоначально она охватывала

только сведения, передаваемые людьми. ^ середины XX века информация описывается

как понятие, отражающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом,

автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и расти-

73

стительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму.

Человеку свойственно повышенное внимание к производству и переработке информации.

В современном обществе разрабатываются специальные научные дисциплины,

занимающиеся различными аспектами информационного процесса (теория информации,

кибернетика и др.), им посвящены изыскания крупных отечественных и зарубежных

ученых. Все более широкую известность завоевывает новая «наука наук» —

информациология. С точки зрения ее создателей, не столько бытие определяет сознание

(один из фундаментальных философских постулатов), сколько сознание в форме